総合評価

(47件)| 7 | ||

| 14 | ||

| 15 | ||

| 2 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

私のような気になる本を買い漁ったり、好きな作家さんの新刊を追いかけるだけの人間でも本棚はミチミチになっていくので資料必須な物書きさんや古書マニアの方の本の増え方は尋常ではないだろうなと・・・。 教訓5、6、10、11にウッとしていましました。 9のトランクルームとか、お金あったらやりたいなーとか思っていただけに心に刺さりました、 本好きというより本を蒐集する癖のある人だったら刺さりそうな話が満載でした

0投稿日: 2022.06.09 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

本好きにとって、買い集めた蔵書をどのように保管処分するかは重要な問題である。 書評家の著者も、蔵書のあり方処分方法について、周りの人々や先人たちの事例を引きながら考察している。 話は14話にまとめられ、それぞれに簡単な教訓を得る。 蔵書の教訓 1 本は想像以上に重い。 2階に置きすぎると床が抜ける。 2 自分のその時点の鮮度を失った本は一度手放すべし。 3 古本屋さんに買取依頼して、どんな本がどれだけあるかを告げる 4 本棚は書斎を堕落させる。 必要な本が手に届くところに 5 ダンボールに貯める本は死滅。背表紙を可視化すべき。 6 本棚は地震に弱い。 危機管理をする。 7 蔵書はよく燃える。 火災に注意。 8 本は家に負担をかける。 新築の時は重さを計算。 9 トランクルームはすぐにいっぱいになる。 10 三度四度と読み返される本を一冊でも多く持っている人が真の読書家。 11 実生活とコレクターシップを両立させるためには規則正しい生活をすべし。 家族の理解も得られる。 12 紙の本を愛する人間は電子書籍に向かない。蔵書の苦しみは解決しない。 13 地味な純文学の作品は売ってしまっても図書館で再び出会える可能性が高い。閉架図書扱いをチェック。 14 蔵書処分の最終手段。 自宅での一人古本市がおすすめ。 うまく売るためのポイントは値段の付け方。 我が家にも、著者ほどではないが約4000冊の本があり、引っ越しの時に半分を処分したが、この本に出てくる愛書家たちの気持ちがよく分かる。 本に囲まれる幸せが崩壊して、我が家の一部を失ったような感じがした。 この本にはいろいろ考えさせられることも多くて大変面白かった。

0投稿日: 2021.11.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白かった!人の経験てほんとに他人事だから面白いし、参考にもなるね。自分で把握出来なくなったら手放すのも仕方ない。結局読み返す本て少ないんだよな。

1投稿日: 2021.10.05 powered by ブクログ

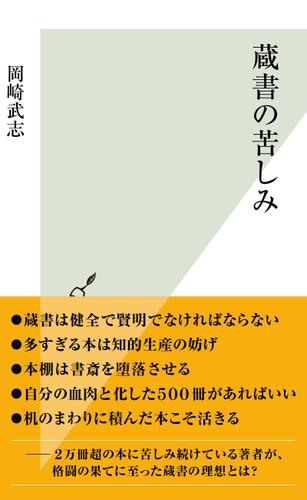

powered by ブクログ多すぎる本は知的生産の妨げ。自分の血肉と化した500冊があればいい。机のまわりに積んだ本こそ活きる。―2万冊超の本に苦しみ続けている著者が、格闘の果てに至った蔵書の理想とは?(アマゾン紹介文) 居住空間を圧迫してるんだから、そりゃ家族だけじゃなく、本人たちにとっても「苦しみ」という面はあろう。 だけれど、読んでいて違和感を覚える。どことなく楽しそうなのだ。つまりは著者の言う通り、「惚気」を読まされ知多からなんだろうな。

1投稿日: 2020.09.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者は主に書評や古本に関したコラムを書くライターである。 そして職業柄かなりの蔵書家でもある。 その数2万冊超、いやひょっとすると3万冊を超えているかもしれないという。 通常1万冊あれば1軒の古本屋が開けると言われているので、その数がいかに凄いかがよく分かる。 本が増え始めたのは、大学に入学して一人暮らしを始めてから。 以後引っ越すたびに数が増えていった。 理想の読書環境を手に入れたと思っていたはずが、本が氾濫し始め、足の踏み場もなくなってきた。 そして今では探している本が見つからず、あるはずの本をまた本屋で買いなおすという有様。 災害の域にまで達するような状態になってしまったのである。 まさに「蔵書の苦しみ」である。 その行きつく先がどういうことになるか、様々な例を引いて書いている。 まず木造アパートの二階に住んでいた人が、本の重さで床をぶち抜いた話。 同じような話として串田孫一や井上ひさしやマンガ家の米沢嘉博などの例を挙げる。 またこの本にも書かれているが、図書館でいっしょに借りた関川夏央の「文学はたとえば、こう読む」の中にも、これと似たような話として「本の山が崩れて遭難した人 草森紳一とその蔵書」があった。 草森の著書「随筆 本が崩れる」のなかに書かれているもので、3万冊以上の本で埋まった自宅マンションで風呂に入ろうと浴室に入った時、ドアの前に積んであった本の山が崩れてドアが開かなくなり閉じ込められてしまったという話である。 ひとり暮しをしていたため助けを呼ぶことも出来ない。 それをどうやって脱出したかが、詳しく書かれている。 笑うに笑えない話であるが、もうこうなれば事件である。災害である。 これは特殊な例かもしれないが、たとえば地震が起きて本棚が崩れ、その下敷きになることはあり得ることだ。 けっして珍しいことではない。 もちろんこの本なかでも、阪神大震災や東日本大震災の際に、蔵書がどうなったか、様々な蔵書家のケースをあげて書かれており、本棚がいかに地震に弱いか、そしてこうした異変の際には本は凶器と化すのだ、ということを書いている。 蔵書家は本に対する愛着は人一倍強い。 どの本も限られた小遣いのなかから、買おうかどうしようかと煩悶しながら、それでも「これはどうしても買っておこう」と決意したうえで手に入れたものばかりである。 「事情が許せば、買った本は全部そのまま残しておきたい。それが本音だ。」 「それでも、やっぱり本は売るべきなのである。スペースやお金の問題だけではない。その時点で、自分に何が必要か、どうしても必要な本かどうかを見極め、新陳代謝をはかる。それが自分を賢くする。蔵書は健全で賢明でなければならない。初版本や美術書など、コレクションとしていいものだけを集め、蔵書を純化させていくやり方もあるだろうが、ほとんどの場合、溜まり過ぎた本は、増えたことで知的生産としての流通が滞り、人間の身体で言えば、血の巡りが悪くなる。血液サラサラにするためにも、自分のその時点での鮮度を失った本は、一度手放せばいい」 そのような結論に至った著者の蔵書減らしの悪戦苦闘が、そこから始まるのである。 果たして理想の蔵書とは、どういったものか、そして貯まり続ける本の管理を世の蔵書家たちはどのようにしているのか、古今の蔵書家や読書家、身近な蔵書家など様々な事例のなかからそれを探ろうとする。 登場するのは、先の串田孫一や井上ひさしに加えて、谷沢永一、植草甚一、北川冬彦、坂崎重盛、福原麟太郎、中島河太郎、堀田善衛、永井荷風、吉田健一といった文学者たち。 加えて蔵書のために家を建てた人や、保管のためにトランクルームを借りた人など一般の人たちも数多く登場する。 また「明窓浄机(めいそうじょうき)」という言葉が出てくるが、これは宋時代の中国の学者・欧陽脩(おうようしゅう)の言葉で、明るい窓、清潔な部屋に机と本が1冊あり、そこで読み書きをするというもの。 究極の書斎であり、それを実現させたものに鴨長明の方丈記がある。 さらにもうひとつの明窓浄机として刑務所があり、その実例として荒畑寒村の例を挙げている。 こうした探索は映画に出てくる蔵書にも及ぶ。 「遥かなる山の呼び声」、「ジョゼと虎と魚たち」、「愛妻物語」といった映画の中に見られるささやかで個性的な蔵書、さらには「いつか読書する日」の本がぎっしり詰まった「本の家」。 そうした諸々の探索から導き出した結論は、「理想は500冊」というもの。 その根拠となったのが、「書棚には、五百冊ばかりの本があれば、それで十分」という吉田健一の言葉。 そして「その五百冊は、本当に必要な、血肉化した五百冊だった。」 しかし理想と現実は大違い。 2万冊を500冊に減らすのは、あまりにも至難の業。 理想通りに運ばないどころか、逆に大量の本を処分した同じ日に、またまた古本を買ってしまうという始末。 「バカだなあ、と自分でも思うが、この気持ち、わかってもらえる人にはわかってもらえるだろう。」と書く。 コレクター心理の複雑なところ。 「蔵書の苦しみ」とはいうものの、「本当のところは、よくわからない」のである。 苦しんでいるようであり、楽しんでいるようでもある。 結局「本が増え過ぎて困る」という悩みは、贅沢な悩み、色事における「のろ気」のようなものと結論する。 「自分で蒔いた種」「勝手にしてくれ」というしかないのである。 ましてや古本ライターを名乗る著者にとっては、こうした悩みはどこまで行ってもついて回る宿命のようなもの。 「たぶん、この先も苦しみながら生きていく」と自虐的にボヤキながら筆を置くことになるのである。 しかしそんなボヤキから生まれた本書の、何と面白いことか。 時間を忘れて楽しんだ。

2投稿日: 2018.12.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ"本好きの悩み事、蔵書をどう取り扱うか?に挑んだのが本書。 本との格闘をいろいろな先人のつわものを訪ねて解き明かす。 理想の書棚への志望と憧れ。"

0投稿日: 2018.10.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ書評家の著者が自身や知り合い、著名人の蔵書に関する苦しみの数々を披露。 こんなに沢山本は持っていないけれど、同感する事が多くてニヤニヤしてしまいます。もと図書館員としては、図書館との関係にもニッコリしました。

1投稿日: 2018.10.14 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

『部屋にいるとギギギギ、ギィーって音がするようになって、ある日本を紙袋ひとつ分買ってきて、仕事部屋にポンと置いた。その瞬間に、床が落ちた。』なんか人ごとでないような気がする。ウチは団地だけど、大丈夫かな?

0投稿日: 2017.11.12 powered by ブクログ

powered by ブクログとにかく恐ろしい本です。本の重さで床が抜けてしまった話や、地震によって家のなかがカオス状態になった話など、これまで目を背けていたことに直面させられるわけですから、じっさいのところ、読んでいてこんなに怖い思いをした本はありません。 「ふつう、家を建てる場合、床の積載荷重(床に負荷がかかる重さの許容範囲)をだいたい一平米当たり百八十キログラム以内、と見積もります」「大雑把に四六判の単行本一冊の重量を四百グラムとして、コクヨのスチールの本棚五段に収納できるのが約二百冊。それだけで八十キログラム。前後に列に並べるとその倍。本棚そのものの重量が別にかかる」というくだりを目にした時には、ほんとうに冷や汗が出る思いがしました。 本書に登場する猛者たちにくらべるならば、私自身の蔵書量はまったくささやかなものにすぎませんが、そうはいってもやはり心配になってしまいます。これはもちろん蔵書家たちへの敬意を込めていうのですが、自分は絶対にここに書かれているひとたちのような羽目には陥らないようにしようと、心に誓いました。

6投稿日: 2017.09.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者の職業柄、本の氾濫は必然だろう。著者以外の著名人の蔵書の苦しみとその対処を引きながら、最終章ではその苦しみからの解放のための蔵書処分法へと展開するエッセイをニヤニヤしながら読了した。蔵書数には及ばないが、購入した書籍が自分の本棚から溢れ、息子の本棚へ進出し、そして床の上にも平積みされている様を見ると、自分も同類の末席にいるのだと思う。そして、私もまた電子書籍ではなく紙書籍派である。

0投稿日: 2017.08.31 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

著者の来歴、というより蔵書形成(あまりに多すぎて本の山になる、床が抜ける。アパートの下の階の住人や大家から文句が出る)と、それらの処分歴(捨てるか売るか、残すかを逡巡しまくりなど)が面白すぎる。 著者が本書で紹介する方々のそれも大爆笑を生むこと請け合いだ(ただし、戦災・関東大震災等で蔵書を焼失した方は除く)。 そういう意味で、本好きなら絶対に頷くこと間違いなしの一書といえそう。

1投稿日: 2017.01.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ「読書の腕前」に引き続き読んでみましたけれども、面白かったですねぇ…自分は氏のように純文学マニアというわけではないので、氏の家宅で開かれたという古本市には行ってもアレですね、めぼしいものは無かった…みたいな反応をしてしまうでしょう…。 けれどもまあ、蔵書の苦しみというのはアレですね、僕なんかもブッ○オフでよく本を買っちゃうので割かし分かる気がするんですねぇ…ブックオフの100円コーナーは本当にもう麻薬みたいなものです… ↑けれども、さすがに本棚が凄いことになってきたので最近は行っていませんが…氏が言うようにアレですね、本などは何度も読み返すもののみを保存する! といった名目でもって買い揃えた方がいいですよねぇ… 床が底抜けて下の住人が死ぬ…みたいな惨事になる前にやはりアレもコレもと本を買うのはよした方がいいでしょうね! ↑こうした教訓を自らに課すことができる…これはそんな本でしたね! おしまい…。 ヽ(・ω・)/ズコー

0投稿日: 2016.04.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ住空間を圧迫するほどに増えていく蔵書の苦しみについて書かれた本。個人的には蔵書が燃えた人々に関する話が印象的でした。震災や空襲の焼け跡に残った白い灰の山。本の燃え方にもいろいろあるらしく,中には活字だけ浮き出て読めそうなものもあったといいます。 本の題名こそ苦しみとなっていますが,岡崎さんの文章からは蔵書の楽しみと喜びが犇々と伝わってきます。何度でも熟読できるような本を一冊でも多く見つけていきたいと思いました。

0投稿日: 2016.04.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ本好きのあるあるがいっぱい詰まった本。読んでいてとにかく楽しいし、吹き出して笑ってしまう部分も有った。色んな本も紹介されていて、本にまつわる本としては是非読みたい本である。

0投稿日: 2016.02.01 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトルに惹かれ、読み始めたけど、とても同感できる部分がたくさん。どんどん落ち始めている自分の周りの本たちをつい見てしまった。

0投稿日: 2015.04.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ拙著「本で床は抜けるのか」と同じテーマを扱った本を再読。長年、本に特化して執筆してきた岡崎さんだけに蔵書の数は大変に多いし、本に関しての蘊蓄も膨大だ。体当たりルポ的なテイストの拙著とはアプローチがまったく違う。岡崎さんのはある意味、名人芸。参りました。師匠と呼ばせて下さい。

0投稿日: 2015.04.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ本に住むところを奪われるほどの「蔵書家」たちのお話。 著者自らの増えに増えた蔵書をうまく処理するための試みとは? ここに書かれているほどではないが、うちもかなり増えてしまっているので、始末をどうするかというのは考えるところ。 「手放すのに勇気がいる」というのは、すごく共感する部分。高級な本じゃなくても、買い集めた本を手放すのはなかなか難しい。

0投稿日: 2015.03.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ読書家(書を所持する)はある数を超えたところで、自分自身に問う必要がある。「私の目的目標は何か?且つ、私の標的目標、付随・補目標は何か?」と。 ここで、算数の登場だ。

0投稿日: 2015.01.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ蔵書家の蔵書家による蔵書家のためのエッセーです。私の蔵書も家内からは白い目で見られていますが、まだまだ可愛いものです。

0投稿日: 2014.11.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ分かる分かる、と思いながら、自分はどうやって理想の蔵書をつくるか考えてしまった。 ・本以外の処分 ・デジタル化しているものの処分 ・旬が過ぎた本の処分 ・程度が低い(一度読むと再読の必要が無い)本の処分 の順番かな。でも、本の背が見えるように整理するのはこれだけでは無理だろうな。

0投稿日: 2014.06.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ文筆業という職業柄もあいまって、多数の蔵書を誇りせっかくの自宅地下室の書庫も迷宮状態の著者が書く、「蔵書論」。 著者自身があとがきで書いているように、本書は「蔵書の苦しみ」をさんざん味わいながらも、いつまで経っても蔵書との本格的な別れの道を選ぶことができない自分自身への言い聞かせの書でもある。 本が家を破壊する、保管には金がかかる、火事で燃えてしまっても平然としている蔵書家もいる、多すぎる蔵書はかえって機能的でない・・・ などなど、蔵書が多すぎることのデメリットを、様々な実例を引きながら面白おかしく書き連ねているが、 結局のところ、本書執筆時点で著者が処分できた本は全体の5~7%くらいで、それどころか自分で思っていたより蔵書が多かったことを誇らしげでもある。 三つ子の魂百までというやつで、この人はたぶん死ぬまでこのままだろう。 そして、この本を読んで蔵書あるあるに共感しまくっている自分も。

0投稿日: 2014.04.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ本が溢れかえっている我が家からすると、前半の蔵書家のインタビューは身につまされる。 整理に関する実用的な書と思いきや、本を溜め込んでしまうという業を突きつけられる。

0投稿日: 2014.04.10古書マニアの地獄巡り

自分は古書ユーザーであっても古書マニアじゃないのは確実だが、かつては岡崎さんやお仲間諸氏と同じく「本を捨てられないひと」だった。スチール本棚10数本抱えてたこともある。 が、結婚を契機に「本を捨てるひと」に進化し(嫁さんに無理くりさせられ)、さらに電子化の恩恵もあって、「(紙の)本を持たないひと」へとさらなる進化を遂げつつある。 岡崎さんはイッパシの古書マニアなのだろうが、「本読み」としては、「自炊」が分からんようじゃあ、まだまだだな、と思う(偉そう)。往来堂、古書ほうろうなど、知ってる(遅まきながら最近知った)店の話が出てて嬉しい。

0投稿日: 2014.04.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ2013年8月10日 2刷、カバスレ、帯なし 蔵書は健全で賢明でなければならない! 2014年2月28日鈴鹿白子BF

0投稿日: 2014.03.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ2万冊を超える蔵書に苦しみ続けている著者が至った蔵書の理想とは? 古今の蔵書家の本が足の踏み場もないほど増えていった過程や蔵書による苦しみの実例を引きつつ、「自分の血肉と化した500冊があれば」とし、最後の手段として「1人古本市」を開いて思い切った処分をすることを勧めるものの、自炊(電子書籍)やトランクルーム、図書館も抜本的な解決にはならず、結局は本が増えてしまうことを愚痴って言い訳して、でも減らさなければと自らに言い聞かせる感じに終始。たいした悟りは開けず。 ただ、古書にハマって読みもしないのに毎月何十冊も買ってしまう人やコレクターに比べると多少は本棚からあふれて床に積まれていても自分はまだまだ健全な方かと・・・薬よりむしろ安心材料になってしまったような。

0投稿日: 2014.03.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ感想はブログでどうぞ http://takotakora.at.webry.info/201402/article_3.html

0投稿日: 2014.02.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ本の処分は、スペースの問題だけでなく、自分に必要なものを見極めて新陳代謝をはかり、知的生産を滞りなく行うことにつながる。必要な本がすぐ手に届くところにあるのが理想。 著者は2011年春に2000冊処分したが。しかし、効果がなかったため、秋には古本屋に欲しい本を持って行ってもらった。西荻窪の音羽館に売った本は1200冊ほどで、40万円になった。 「退屈男」こと関田正史氏が自らに課したスローガン、蔵書を段ボールに入れないこと、背表紙を可視化することは、もっともだ。 作家の吉田健一は、書棚には500冊の本があれば十分というのが口癖だった。篠田一士は「読書の楽しみ」で、3度、4度と読み返すことができる本を1冊でも多く持っている人こそ、正しい意味での読書かであると書いている。 出版社の羽鳥書店社長が、往来堂に毎日のように通って買い続け増えすぎた蔵書を、古書ほうろうにバックアップしてもらい、一人古本市を催した。著者も3日間の一人古本市を催して3000冊近くを処分した。

0投稿日: 2014.02.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ自室の本棚を整理する必要に迫られる中、つい手にした本。自分とはまるで桁違いの本狂いたちの生態。どう考えても一生かけても読み切れない量の本を持ちながらも買うことを止められない。本を買うのに忙しくて読む暇が無いなんていう本末転倒ぶり。幸いそこまで病気は進行していないのだが、それにつけてもスペースの欲しさよ…。

0投稿日: 2014.01.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ集める本の数がものすごい。 すごい話がたくさん出てくる。 夢中になれるものを持つってうらやましいなあと思うが、大変そう… 私はそんなに本自体には愛着はないなあ。 電子書籍より紙の本の方が好きだけど。

0投稿日: 2013.12.27 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトルの通り。 苦しみまくっている人々のものすごい話たくさん。 自分も悩みを持っているが、ここに出てきている人たちの 桁は違う。 あるマンガ評論家の自宅から搬送された書籍は、段ボール箱で 4500箱!! 著者は自分の蔵書を自分で古本屋を一日だけ開いて 処分してしまったが、これも画期的な処分方法かも。 (第三者に古本屋として展示する本を選んでもらっているときの、 著者の葛藤が何とも言えずわかる感じ)。 今の古本の高値の作者は、後藤明生、田中小実昌、小沼丹など だそうです。 本好きは、是非!

0投稿日: 2013.12.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ人ごととは思えない。結局のところ本を処理する方法はひとり古本市しかないということであろう。しかしいろいろな人の助けで古本市を開いても結局本棚10棚分しか処分できないということはかなしいことである。 自炊かKindlしかないということか。

0投稿日: 2013.11.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ別に面白くはなかったけど、こういう多読家による読書本を読むと読書に対するモチベーションが高まるので、たまにはいいかな。 蔵書は多ければ良いという訳ではなく、洗練された500冊があれば良いと。 以下、篠田一士さんの言葉が響いた。 『一日に三冊もの本を読む人間を、世間では読書家というらしいが、本当のところをいえば、三度、四度と読みかえすことができる本を、一冊でも多くもっているひとこそ、言葉の正しい意味での読書家である』(p151) -- p2 「明窓浄机」こそ、理想 p151 一日に三冊もの本を読む人間を、世間では読書家というらしいが、本当のところをいえば、三度、四度と読みかえすことができる本を、一冊でも多くもっているひとこそ、言葉の正しい意味での読書家である(篠田一士)

0投稿日: 2013.11.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ本の整理には悩まされているが、世の中にはもっと凄い人がいるものだわと安心できる。それではいけないのだが… 気に入ったのは以下の一文。 「三度、四度と読み返せる本を一冊でも多く持っている人が真の読書家(P163)」

0投稿日: 2013.11.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ私も本は好きだけど、ここまでではないなぁ。と半分呆れながら読んでしまった。 本が側にないと不安で仕方ないという気持ちは良く分かります。 でも、家を壊す程には… 自分の家も、蔵書の重量を考えなきゃ、と反省しました。 勉強になる、という本ではなく、笑い話として読むには最高です。

0投稿日: 2013.10.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ蔵書には、本を買う楽しみ、読む楽しみ、愛でる楽しみ、 分類整理する楽しみ、売る楽しみ他いろいろあることが分かります。 その楽しみ優先順位をつけて実践する過程で 楽しみが苦しみに変わっていくのかも。 まあ、本につぶされちゃったらお終いなのですが。

0投稿日: 2013.10.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ電子書籍が普及し始めたとき、これで本棚がすっきりすると安堵した覚えがあるが、結果はさらに紙の本が加速度的に増えてしまった。やっぱり紙の本のほうがずっといいですね。漫画は元々紙質も悪いし、無駄にかさばるので、電子書籍で買っている。

0投稿日: 2013.10.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ2013.10.12.pm10:47読了。光文社のTwitterの宣伝に負けてついに購入。とにかく面白い。本好きにはたまらない一冊。思わず授業中も読んでしまった。口元が若干ニヤついていたかもしれない。共感できる部分が多かったので仕方ない。見られていませんように。なむなむ(笑) 私の今年のベスト10に入ること必至。大げさなタイトルだが、内容は読みやすい。蔵書の苦しみではなく「惚気」を聞かされている気分になる。思い当たる節が多すぎるからにくめない。本の重みで床が抜けるってほんとにあるのね。古本市に行ってみたくなった。近所にあるかな。 足の踏み場もないほど本が積み上がった部屋。壁一面に並ぶ本棚。うらやましすぎると思うのは私だけではないはず(笑)今のところここまで本を増やすつもりはないが、すごく参考になりました。本好きなひとにはおすすめ。著者の規模が大きすぎて若干引くひともいるかもしれませんが。本を読まない人にとってはただの馬鹿か気違いにしか見えないだろうな、と冷静になって思った。

1投稿日: 2013.10.12 powered by ブクログ

powered by ブクログとても面白かった。本を床に積んでいる身としては、頷けるところ多数。本を捨てるのは忍びないので、じゃんじゃん図書館にあげることにします

0投稿日: 2013.10.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ断捨離にはまって処分(古本屋に売ってます)することに快感覚えるようになってから、本棚自体を持たない生活をしてますけど、本来は本がずらりと並んだ様が大好物です。本棚を見るのが好き。大量の本を積み上げた部屋を見るのが好き。だからこういう本には目が無いです。 万単位の本を持つ蔵書家の方のぜいたくな悩み。「苦しみ」なんてタイトルになってるけど、自慢話でいいと思います。ニヤニヤしながら「いやぁ困った困った」って言ってるみたいな。実際、うらやましいもん。地下に書庫とか。あふれる本の山と格闘し、時に処分という悲しい別れも乗り越えて、知識欲に貪欲に本を買い続ける様は豪快で気持ちいい。こっちまで豊かな気分になります。欲を言えば、写真点数がもっと欲しかった。著者の本棚もっと見たい。

2投稿日: 2013.09.15 powered by ブクログ

powered by ブクログそう、「本というのはフェティシズムの対象ですよ。」とある先生が大学の授業で発言していたのを思いだす。著者によれば男にはコレクターシップなる収集癖が女性と比べて強いらしい。 個人的に心に残ったこと ・多すぎる本は知的生産の妨げになり、自分の周りに血肉と化した500冊があればよい。机の前割積んだ本こそ活きる。 ・「三度、四度と読み返すことができる本を、一冊でも多くもっているひとこそ、言葉の正しい意味での読書家である」(篠田一士)

1投稿日: 2013.09.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ2013 8/29読了。・・・どこで買ったっけ・・・? 大量の蔵書を抱える蔵書家/愛書家がそれに振り回されるエピソードや、どうしてそうなったか、どう対処しうるかとかを書いていく本。 読んで痛感した。いやこの手の本を読むたびに思うことだが、自分は愛書家/蔵書家ではない。なのでばんばん電子化できるし、売るし、そんなに苦しまないで済んでいるんだな、とか。 自分なんて平気な方だと気が楽になったような、あれじゃあこの本買わなくてよかった(ry 「図書館は図書館に関する本が充実している」という指摘を世間に広めてくれているのは良い点。

0投稿日: 2013.08.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ本ってあっという間に増えちゃうんですよね。実家に置いていた本なんて親から捨てられちゃったよ。アナログレコードも、CDも。音楽メディアも同じ悩みがあります。本書にも書かれていますが、結局一番良いのは中古で売ることなのかな。たぶん、そうなんだしょう...。

0投稿日: 2013.08.27 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトルが素晴らしい. 私も以前引っ越しで本を所有することの苦しみをかなり強く味わったので, 思わず手にとってしまった. 本を読み進めるうち,著者の苦しみは私なんぞの比ではないことがひしひしと伝わってくる. けれども冷静に考えれば,この苦しみは,読めない量の本を所有欲にまかせて買い込めば当然の帰結とも思われる.土地の高い東京でものを集めだすとこれは地獄である. 私自身はそういう状態にいたる前に,本に対する所有欲をなくさざるを得なかったというのは逆に幸せかもしれないとも思ったりした.逆説的だけど.

0投稿日: 2013.08.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分の過剰な蔵書の苦しみをどこか嬉しそうに語り、同病者の様子もレポートし、結局処分するしかないとの当たり前の結論に至っている。この病につける薬は、無いようで、困ったもんだ。

0投稿日: 2013.08.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ大量の蔵書に圧迫され、持つ苦しみもあれば、手放す苦しみもある。そんな蔵書にまつわる苦しみと、その逃れ方、の本。強がりも含めながら、手放して、新陳代謝をよくするのだ、という話。 人は、自ら発する熱が放熱が遅ければ暑さを感じる。放熱が速すぎれば寒さを感じる。本の出入りも、同じようなもんだ。 蔵書の絶対量は問題ではなくて、本人にとってそれが適切かどうか、というのが重要で、読み返せる本が適度かあればいい、と。そりゃそうだ。 自炊電子書籍は、紙本好きの蔵書の苦しみには、何の解決にもならないという。同感である。気に入った本は紙で残しておきたい。そう思った時点で蔵書の苦しみは再開する。そもそも僕は自炊本のもとを手放していない。死ねば持っていけなくなる、ぐらいの無常観を持つしかない。死ねば関係ないから持っておこう、ともなるのだけど…。 僕には苦しむほどの蔵書はないから、そんなふうに思えるのかもしれない。だから蔵書の苦しみを持つ人たちには、苦しくてよかったね、と声をかけてあげるのが一番いいのだろう、と思った。

1投稿日: 2013.08.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ2万冊超の本に苦しみ続けている著者が、格闘の果てに 至った蔵書の理想とは? ・蔵書は健全で賢明でなければならない ・多すぎる本は知的生産の妨げ ・本棚は書斎を堕落させる ・自分の血肉と化した500冊があればいい ・机のまわりに積んだ本こそ活きる など14個の教訓。 面白い。嗜好は異なるもの相通じるものがある。 蔵書の苦しみは、のろけでもある。同病相哀れむ、愛書家 にはのろけ話を聞きながらあるあると楽しめる本である。

0投稿日: 2013.07.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ岡崎さんという名前と、タイトルにつられてすぐに買ってしまったが、本書はもちろん、日々増え続ける岡崎さんの苦しみを訴える書でもあるが、同病の人たちの苦しみを調べて書いたもので、蔵書で家が壊れた話からはじまり、蔵書が燃えた人々、蔵書のために家を建て直した人、トランクルームを利用した人の紹介を経て、「自炊」があれば蔵書はいらないか、図書館があればどうか等々の話題のあとに、蔵書処分の最終手段として「一人古本市」を提唱している。本に囲まれることに最上の喜びを感じる人もいれば、一冊も蔵書をもたず安閑と暮らす人と、蔵書にまつわる話題は事欠かない。そういうぼくは院生のころから、際限なく増え続ける蔵書を定期的に処分してきたが、最近所属が変わり、研究室を引っ越ししたのを機に(定年まで10年をきったこともあったし)、もとの蔵書の3分の1を処分した。およそ8段30本あった蔵書を20本に減らす必要があった。そこで、ぼくは新しい研究室にいくら入るか、分野別に書架を割り振りし、そこへ入る分を、一度に4箱約100キロずつ運んで入れた。そして、残ったのが3分の1で、これは捨てたものもあるが、大方は専門別に数件の古書店に売った。処分してあとで後悔している本もあるが、こんな機会がなければ、また思い切りがなくては手放せないものだと思った。本書のあとがきに、「『本が増えすぎて困る』というぼやきは、しょせん色事における『惚気のろけ』のようなもの、…これを本気で悩みとして聞く者はいない」まさに言い得て妙である。

0投稿日: 2013.07.22