総合評価

(18件)| 3 | ||

| 7 | ||

| 7 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ能という芸事の指南書というイメージだったが、書いてある内容は勿論演目の事について書いてある事もあるが、ジャンルを問わず、仕事や生き方について身の処し方として通ずるものがある。 原文と解説という分かりやすい構成なので読みやすい。

0投稿日: 2023.06.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ湯浅泰雄氏の「身体論」を読んでいた際に、仏教の修行が日本思想史に影響を残した例の一つとして「芸道論」を挙げています。その中で、「芸の稽古を修行としてとらえる」ものとして世阿弥の「花伝書(風姿花伝)を紹介していました。 その後、鎌田茂雄氏の「禅とはなにか」の中で、「稽古は強かれ、情識はなかれ(稽古はどこまでもやらなくてはならない。自分の方がうまくなろう、他人よりうまくなろうとして稽古してはいけない。それは邪道である)」という「花伝書」の序に現れている文書を読みました。 太極拳の修行をしていく中で、そもそも修行とは何だろうか、何を目指して進むべきなのだろうかと考えていた時期なので、何かのヒントになりはしないかと思い、「花伝書」読んでみたくなりました。これに先立って、「五輪の書」を読んだのですが、最終目的が相手をいかに切るか、になってしまうため、自分の進みたい方向とは違うかな、とおもってほかの考え方を探していました。 アマゾンで探してみたところ、岩波書店から出されているものと講談社から出されているものの二つがありました。今回読んだのは、講談社からの物です。 選んだ理由は単純です。講談社のには現代語訳が付いているからです。古典を古典のまま自力で読みこなすことは不可能でした。なので、現在語訳と原文を行き来しながらとりあえずどんな内容が書いてあるのかの把握をしようと試みました。 「能」という世界にしか通じない内容ではなく、修行を行っていくうえで考えたくなるような話題がいくつも埋まっていました。どんな内容があったかは、もう少し自分の頭の中が整理されてから改めてご紹介したいと思います。 大体の内容がつかめたので、この後は岩波書店の現代語訳なしのバージョンを読んでみたいと思っています。

0投稿日: 2022.07.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ第一人者による解説・現代語訳付の『風姿花伝』外。現況、之以上のものはないだろう。 芸術論として、他の芸術を志す者にも有益。

0投稿日: 2020.04.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

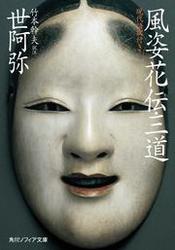

風姿花伝・三道 現代語訳付き(角川ソフィア) 著作者:世阿弥 角川学芸出版 タイムライン https://booklog.jp/timeline/users/collabo39698

0投稿日: 2019.12.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ室町時代の猿楽師である世阿弥の能楽論の本であり、「秘すれば花なり。秘さずは花なるべからずとなり。」で有名な書。 個人的は「上手は下手の手本、下手は上手の手本なり」はすべての事柄に通じる、素晴らしい言葉だと感じた。

0投稿日: 2019.10.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ1.この本を一言で表すと? ・芸の奥義を伝える本 2.よかった点を3〜5つ ・上手は下手の手本、下手は上手の手本(p121) →何事からも学ぶ姿勢が必要。慢心自惚れを戒める言葉として素晴らしい。 ・たとえ指差されて人に笑われても、そんなことは意に介さず声が無理なく出せるような調子で夜間・夜明けの稽古(p25) →覚悟と努力が必要。この年齢の時にそれができるかどうかが人生の分かれ目。 ・上がるは三十四−五までのころ、下がるは四十以来なり(p38) →若いころに頭角を現さないといけないということ。今の自分はどうか考える。 2.参考にならなかった所(つっこみ所) ・三道の部分は能の作り方が具体的すぎてあまり頭に入らなかった 3.実践してみようとおもうこと ・なし 4.みんなで議論したいこと ・「花」とは何か? 5.全体の感想 ・自分を知ること、芸を磨くこと、謙虚に学ぶこと、真摯な姿勢、どれも基本的には成功するための王道だと思いました。 ・芸を磨くということは人生そのもののような印象を受けました。

0投稿日: 2018.12.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ風姿花伝読了 松岡正剛の言うように、現代語訳は間抜けてるので、原文で読んだ 意味が通じないとこだけ、訳文を参照しつつ 秘すれば花なり。秘せずは花なるべからずとなり。この分け目を知る事、肝要の花なり。 いずれか四季折節の時の花のほかにめづらしき花のあるべき。 花と、面白きと、めづらしきと、これ三つは同じ心なり。いづれの花か散らで残るべき。散るゆゑによりて、咲く頃あればめづらしきなり。 などなど。 日本を代表する達人の秘する花をば読める時代、クールジャパンとかぬかすなら、読んでるんですよね?これくらいは?

0投稿日: 2018.11.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ「座右の古典 賢者の言葉に人生が変わる」で紹介されていた。 能自体みたことがないので、いまいちピンとこなかった。紹介読むだけで充分かも。

0投稿日: 2018.10.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ若さゆえにちやほやされていることを本当の実力だと勘違いすると年を重ねた時に自分の力で勝負する時に苦しむ。 時分の花、まことの花をわきまえて精進することの大切さを説く。 「秘する花を知ること」もそのとおりだ。 企業活動でも知ってしまえばどうということはないことでも、これが知られていないからこそ優位性に繋がるということが多い。 ただし、個人としての信頼を高めるためには秘匿するばかりではダメだろうから、その辺のバランスとどこまで出してどこからをボカすか、は戦略的にやるべきなんだろう。

0投稿日: 2018.03.18 powered by ブクログ

powered by ブクログまじめにも古文も読んで、えらい時間がかかってしまった。「三道」は、ガチな能作論だが、「風姿花伝」の方は、汎用的な演劇、芸能論、キャリア論とも捉えられるので、良かったと思う。

0投稿日: 2016.04.06風姿花伝

芸を継承し育成するにはが問われる。真の芸術は時代を映すしかないのか。もっと単純に、観客への「感性の提供」

2投稿日: 2016.03.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ図書館で借りました。 ずっと気になっていた「風姿花伝」ですが、初めて読むこともあり、原文と現代訳がついているものを選択。 そもそも世阿弥(原文、ちゃんと現代語に直されてます)がお芝居の事についてだんだん熱くなるのを感じ、且つ、訳者も熱い。 「芝居とは」という論議に咲く「花」は芝居好きにはたまらない文章でした。 この時代から「商業」と「芸」のお芝居を語っているのが凄いです。 また、某有名な言葉(自分で使おうと思っているのでここでは書きません)は意味を知るとビジネスにも使えると思いました。 現代にも通じる本。 ただの芝居好きといたしましては、お芝居に関わる方がこの本を読んで下さってたらきっと現代のお芝居や映画は変わるんじゃないかな、等と思ったりしました。 感動しすぎて改めて同本を買いました。 「この本」にこだわる必要はきっと無いと思いますが、「風姿花伝」は一読の価値があると思いました。

0投稿日: 2014.11.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ言わずと知れた名作を堪能すべく購入。 原文と現代語訳が並列であるのは、やはり良い! 原文で、より著者の空気感を感じられるし、 現代語訳で、より意味を的確にとらえられる。 能について書かれたので、 芸能や芸術分野には当然応用できるけど、 もっと広く、仕事とは?という意味での応用ができるように感じた。 高校で古典を学び、大学でその機会を失ってしまうだろう大学の新入生に、 古典の味わいと、日本人としての心意気を堪能してもらうべく、 オススメしたい一冊。

0投稿日: 2012.09.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ研究にほんとに役立っています。 もうボロボロになっちゃったよ! 能楽師というカテゴリーに限定されない、 プロの流儀を感じます。 対訳付きで優しいので、 ぜひぜひ能を知らない方でも読んで欲しい。 そしてお気に入りの言葉を、 自分の座右の銘にしたくなるような言葉を 探してみて欲しいと思います、 絶対みつかります(`・ω・´)

0投稿日: 2012.07.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ世阿弥の記した能楽の古典中の古典。 ギリシア悲劇を扱うアリストテレス『詩学』とは異なり稽古の仕方や演出の手際に至るまで書かれているのがポイントで、単なる戯曲の書き方に終始しない内容が魅力的。もちろん、『詩学』と並べて脚本や小説を書きたい場合にも向いている。他にも使い方が複数ありそうで、古典的作法とは文学・芸術に限らずどの分野でも適応できるのが発見か。

0投稿日: 2012.05.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ世阿弥によるこの有名な、室町時代の能楽書については、かつて現代語訳を欠く岩波文庫で読んだことがある。 現代語訳を欠くとは言え、岩波文庫版のものは詳しい校注があって、私でもなんとか大意をつかむことができたが、誤読してないかどうか自信は持てないので、やはり現代語訳のついた角川ソフィア文庫を購入した。 能というと、CDを持っているほか、テレビで2,3編を見たことはある。もちろん、まったく詳しいとは言えないのだが、どうも現代に演じられている能と、世阿弥の時代の能とではかなり違いがあるらしい。 この書で世阿弥が説いているのは、まずは、能の最大の基本としての「物まね」であり、つまり老人や女性を役者が演じ分けるその「写実性」であると思われる。 その上で、各役者が観衆に「めずらし」さをもたらし、感動させていく、そこに「花」がある。 あまりにも当然のことながら、近代ヨーロッパに端を発し明治以降の日本に輸入された「芸術」概念はここにはない。個人による「自己表現」などという視点はありえない。世阿弥の時代、能(猿楽)はかなり地位の高い者たちに見せるものであって、農民に見せることはなかったろうから、「知識人(通)」と「大衆」との対立は存在していなかった。 世阿弥はただ、とりわけ観客の内でも主賓というべき高位の人に気に入られるよう、能を演ぜよ、と言っているだけだ。 もともと近代(あるいは近世か?)以前の日本の「芸」には、大衆と対立する個人の葛藤と、そこから生まれる「自己表現」などというものの余地はなかった。「芸」はそこにいる(知識人レベルの層の)人びとと共に分かち合うものであり、そこで喜ばれることに意味があった。 そのための具体的な修練の手立てが、この本にはたくさん載っている。こんにちの西洋化した日本人の考え方では、なんとなく違和感を感じる部分も多い。こんにち能に関してよく言われるところの「間」といった概念もここには存在しない。 しかしそれゆえにこそ、「芸とは、芸術とは何か?」という根源的な問いに立ち返るきっかけにもなるだろう。 けれども、やはり「能」についてもうちょっとよく知らないと、世阿弥がいわんとしたことをはっきり掴むことは難しいかもしれない。

0投稿日: 2012.01.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ世阿弥の能楽論。 能楽でなく、生き様についての考え方のヒントにも気づかされる。 「花」を引用にして芸術論を語るところは、四季ある日本ならではの文化の趣の深さなのだろうか。 (引用) ・能の芸においては、おおよそ七歳をもって稽古の開始の年齢とする。この年頃の能の稽古は、その子供が必ずや自分からやり出すことの中に、得意な演技があるはずだ。・・・中略・・・、偶然やり出した演じ方を、干渉せずに、本人の好きなようにさせるがよい。むやみに「良い」「悪い」と指導してはならない。あまり強く注意すると、子供はやる気をなくして、能をやるのが嫌になってしまうので、そのまま芸の成長は止ってしまう。 ・「上手は下手の手本、下手は上手の手本である」・・下手の長所を取り込んで、上手の演目に加えることは、この上なくすばらしい工夫である。人の欠点を見てさえも、自らの手本となる。ましてや長所を学ぶことの効果はいかばかりであろうか。 ・まことの花というのは、咲かせる方法も散らせる方法も、意のままであろう。であるから永遠の魅力となろう。 ・「花」と「面白さ」と「めずらしさ」と、この三つは同じことなのである。どんな花が、散らずにいつまでも咲いているであろうか。そんなことはあり得まい。散るからこそ、咲いたときにはめずらしさを感じるのである。能も、同じところに停滞し続けないことを、能の花の第一条と認識せよ。

0投稿日: 2011.10.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ部活の顧問の先生が、これを引き合いに居合を語っていたのがよく分かった 気がした 。 脳の稽古に対する姿勢は、居合に置き換えても全く違和感無いと思う。

0投稿日: 2011.07.14