総合評価

(67件)| 11 | ||

| 22 | ||

| 24 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

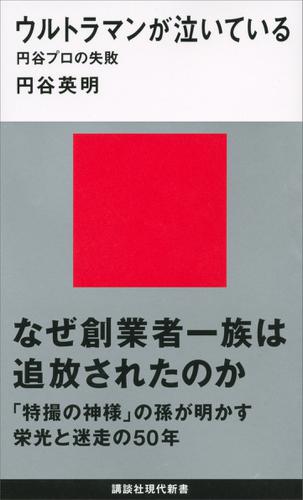

"ウルトラマン"という名を聞いて、知らない日本人はほとんどいないだろう。 M78星雲から地球を救うためにやってきた、あのヒーローである。 しかし、そんなウルトラマンを生み出した「円谷プロ」が幾度も失敗を重ね、ついには創業者一族全員が会社から追い出されてしまうという悲劇を迎えていたことを知っている日本人もほとんどいないだろう。 P116 L3 「二〇一二年時点では、バンダイが扱う多くのテレビ番組関連キャラクター商品の中で、最も売れているのは「機動戦士ガンダム」シリーズです。ウルトラシリーズはその一〇分の一以下に過ぎません。」 著者円谷英明は創業者円谷英二の孫にあたる人物である。 創業当時から会社をその目で見つめ、自身も6代目社長を務めた彼が栄光の日々とその失敗の要因に迫っている。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 円谷プロ失敗の要因を簡単にまとめるのであれば、 それは、①過剰な支出と杜撰な財政管理 ②経営のワンマン化 ③人材確保の軽視 この3点に尽きるのではないだろうか。 ウルトラマンの制作にはお金がかかる、グッズの売り上げが上がってくるからどうしても当初は赤字計上となってしまう。これらの要素は致し方のない点である。 だがしかし、大きな問題点はここからでウルトラマンの政策をいわば聖域として捉え、支出の拡大やむなし、という判断が繰り返されていたこと。 また、極端な支出削減に伴って視聴率が下がってしまったことから、制作費を維持したという点自体は問題なかったのかもしれないが、ではどこからその分の資金を補うのか。この点を蔑ろにしてきたことが当然なから大きな問題点である。 次作が始まれば、それまでの作品単体としての収支ではなく、合算して捉えてしまうことで最終的な利益が見えてこない。そんな杜撰な管理が繰り返されていた。 経営のワンマン化、創業者一族円谷家による経営は八代目まで続くこととなる。 一族経営、一家経営と聞くと、どこかで停滞や風通しの悪さがイメージされるのは致し方ないことかもしれない。 しかし、著者も作中で語るようにこれは間違えなくワンマン経営による弊害なのである。経営を支えてくれていた東宝やTBSとの決別によりワンマン化は猛スピードで加速し、その上経営陣の私的な資金の流用などは表沙汰にならなかった。 そして人材確保への軽視。創業当初こそ円谷英二のもとに集まった優秀な製作陣、梁山泊とも言えた当時の円谷プロであったが、出費がかさみ経営が苦しくなってはじめに着手したことが人件費の削減である。確かにそれは致し方のないことかもしれないが、この人材への軽視はその後継続することとなる。それは製作陣に限らず、経営陣においてもそうだろう。とにかく必要な人材のパーツをその場しのぎで確保し、その都度の戦力としてしか確保しない。これらの失敗に本来歯止めをかけることができるセーフティーネット、つまり保険に円谷プロは加入しないまま突っ走ってしまったのである。 しかし同時に注意が必要なのは、この作品が当事者である円谷英明によるものであるという点だ。当事者目線というのは、まさに生の視点、当時の実際の出来事について主観的に語られる貴重な視点であり、文献であることに違いはない。 一方でこれらの作品が客観性を欠いてしまいがちであることには注意しなくてはならない。著者は自身のおじにあたる3代目社長の皐や4, 8代目社長の一夫を痛烈に批判する場面が散見される。著作の通りであれば確かに経営者として、適切でない状況が幾度もあったと言えるが、それはやはり色眼鏡がかけられた主張であることを否定しきれない。それぞれの視点や第三者からの視点、こうした立体的な分析がなされて初めて円谷プロの失敗がどういった点にあったのかを客観的に分析できるのであろう。 この作品はそのひとつのパーツとしての役割をこれ以上にないほど全うしていると言えるが、これ自体がその答えであるとは言えないだろう。 しかし、そういった点を抜きにしてもこの作品の臨場感やその歴史には引き込まれるものがある。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー P19 L7 「むしろ、祖父がこだわったのは壊れ方です。たとえば、鉄塔が怪獣の吐く光線で溶け落ちるシーンを撮る場合、鉄なのに燃えて炎が見えてはダメだというわけで、いろいろな素材を試した結果、ロウで作ったグニャリと溶け落ちるようにしてありました」 P86 L2 「子供向けヒーロー番組の作風の根本が違っていたのです。アメリカでは、より現実味のある等身大ヒーローが主流でした。スーパーマンもバットマンも、スパイダーマンもキャプテン・アメリカも、長く子供たちに愛されてきたヒーローは等身大に限られています。」「ヒーローが持っている超能力も、ある程度、科学的に説明のつくようにしています。」 P88 L4 「あえて言わせていただけば、円谷プロの経営の問題は、同族経営ではなく、ワンマン経営にあったのです。」 P93 L8 「結果として、円谷プロは、草創期に育ててくれた東宝とTBSという恩義のある会社を、両方とも自ら切ってしまったのです。」 P94 L10 「円谷プロはしょせん下請けの中小企業ですから、相手次第で面白くない思いをさせられることも多々あります。しかし、そこで意地を張らず、恨みつらみを乗り越えて良好な関係にもっていくことができれば、その結果から受けるメリットは、円谷プロのほうがはるかに大きかったのです。」 P101 L14 「怪獣ショーは一日に多いときで五回行われたのですが、無料なのに客の入れ替えをしませんでした。ショーが終わっても、次のショーを見たいからと、客はずっと最前列で座って待っています。そのため、後から来た客は、ショーを見たくても入れず、不満の声が広がりました。」 P104 L6 「番組制作のほうでは、億単位の赤字が積み重なっていて、プラスマイナスすると実際は儲かっていないのに、入金の数を見ると、熱に浮かされたように舞い上がってしまうのです。」 P105 L6 「キャラクターや舞台設定など、番組コンセプトのめまぐるしい変転が、視聴者をとまどわせたという面もあったと思います。」 P115 L10「ウルトラシリーズには、その時々で適当に変えてしまうご都合主義=「しょせん子供番組なのだから何をしても許される」という言い訳が、常に付随していました。」 P116 L10 「「ガンダムは、初期のクオリティやポリシーを守ろうとしている。実際は失敗した作品も多いんだけど、道を踏み外してはいないと思う」というものでした。ガンダムシリーズには、作る側と一緒に育てたいというファンの共感がありました。それこそが、ウルトラシリーズには決定的に欠けていた要素でした。」 P122 円谷プロに必要とされていた3つの頭 ①番組制作能力に秀でていること ②放送枠を確保するため、テレビ局の編成局や政策局の幹部、それらの部署のトップである役員に営業をかけること。 ③キャラクターを商品に使ってもらうために、玩具メーカーや文具メーカー、食品会社などに営業すること P163 L11 平成三部作の一つ「ウルトラマンダイナ」の制作費について、 「当時、ゴールデンタイムの一時間の連続ドラマの制作費が、人気女優を主役にしても二〇〇〇万円と言われていましたから、実にその倍以上で、後から考えれば、ずいぶん馬鹿げたことをしたものです。円谷プロの制作費四〇〇〇万円に対し、テレビ局から制作費として支払われたのは一五〇〇万円程度に過ぎませんでした 」

0投稿日: 2025.08.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ人生でトップ5には影響の受けた作品達が、こんな苦しい状況下で制作されてたとは。 それでも平成三部作を子供の頃に毎週ワクワクしながら見れたこと心から感謝しています。

0投稿日: 2024.12.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ映画「ハウス・オブ・グッチ」を彷彿とさせるお家騒動。 ノンフィクションという背景も相まってめちゃくちゃ面白かった。

0投稿日: 2024.06.15 powered by ブクログ

powered by ブクログお家騒動、ワンマン経営、丼勘定の放漫な経理体質…よく50年も持ち堪えたな、というのが正直な感想でした。 本書を読む限りでは、東宝やTBS、バンダイの尽力も大きく、円谷プロが東宝から離れてしまったこと、TBSと決裂してしまったことが悔やまれてならないです。

0投稿日: 2021.12.31 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ウルトラマンにそれほど思い入れはありませんでしたが、興味深く読ませてもらいました。 恥ずかしながら、ウルトラマンを手がけた円谷英二がもとはゴジラの特撮を手がけていたというのを本書を読んで初めて知りました。 本書に書かれている慢性的な赤字経営、創業家の会社の私物化、お家騒動の話はファンにとってはショックな話題かもしれません。 そして、最終的には企業買収され、本来の円谷プロは消滅したということで、このことは付き合いの深かった玩具メーカー・バンダイにも影響が及んでいます。 (丁度、バンダイがナムコと合併する時期とも近い) 著者は先代の円谷英二の遺志を継ぐべく、中国での特撮番組を立ち上げようとした話も書かれていました。 結局、それも中国の独特な文化を前にカモにされてしまうという、なんとも後味の悪い話でした。 やはり特撮はコストがかかり過ぎて、今の日本では維持するのが大変なのですね。 調べてみると、ウルトラマン自体は今も新作が作られているようですが、頑張ってほしいものです。

0投稿日: 2021.02.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ社内の円谷担当者は必読です。過去の歴史から、現在の状況までが分かります。 自分が見ていた「ウルトラマンの裏側」がこうなっていたなんて・・・ どんな優良な企業も、慢心が衰退の始まりだと思います。 ちゃんと仕事に向き合って、真摯にいる事が本当に大事。 ゲイツ、ジョブズ、など成功者の苦労物語もありますが、逆にこの本は「栄華からの転落」を自らが語っています。 気がついて反省しても、手放してしまってからでは二度と手に入らない。 壊すのは簡単でも、作りだすのは難しい。 「どうして人間は愚かなのか?」と考えてしまう一冊です。 (2014/10/2)

1投稿日: 2020.12.12 powered by ブクログ

powered by ブクログウルトラ世代のひとりである私は、心の奥底から揺さぶられる感覚を抱きました。 勿論それは快いものではありません。 本書は中小企業(多くが同族経営)が陥りやすい失敗の豊富な事例集だという人も多いようです。 一方で、現実とは真逆に、円谷一族が一致団結、健全なマネージメントのもと、大企業(東宝orバンダイ)の傘下に早期に素直に入っていれば、「ウルトラマン」というコンテンツはこの30年あたりでどのように変わったのでしょうか? 特オタでビジネスマンの端くれの私にも、ちょっと想像がつきません。 (少なくとも、パチンコ店の大きなウルトラマンタロウの看板は減っていたかも) ◆英明氏について 本書は暴露本スタイルです。 紛争当事者の英明氏は、自陣営に甘く、敵対陣営に厳しい表現が散見されています。 記述情報も公平性がどこまであるかは不明です。 ちょっと、帰りマンまで偏愛気味で、平成三部作に厳しすぎるかな? ネクサスは、同意見ですがw 子供を対象としたマーケティングは賛同します。 もっと、オタク層ビジネスにも言及してほしかったです(パイが小さいのかな)。 後半、英明氏が危惧した「円谷商法の破綻」は、現在でもアニメなどコンテンツ産業全般が抱く問題です。 製作費の圧縮(CGの大幅導入)、円盤、スマゲーなど二次回収の多様化。アニメ作品放送自体が広告となっているバランスです。 あと、海外進出は今でも難しいようです(KADOKAWAがアジアで書籍から地道にやっていますが)。 終盤、中国ビジネスの破たんを恥をさらすように開陳されています。 困難でリスク過多の中国での製作に、妄執の果てに私財まで投じて破滅していく様は、これまで英明さんが改めようとしていたはずの円谷プロの惨状をそっくりトレースしているかのようです。 円谷の遺伝子?それとも「特撮」作りってそれほどに麻薬なのでしょうか? ラスト、父親の一氏に少年時代に早朝に叩き起こされて連れていかれた海釣りを思い起こす一節があります。 往年の活気ある円谷プロ全盛期と現在の悔恨にくれる英明氏の対比が何とも言えないですが、家庭不和のもたらした父親を決して悪く思わずに懐かしまれているのにはわずかに救いが感じられます。

1投稿日: 2018.10.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ・円谷プロと言っても「しょせん下請けの中小企業(P94)」。そこを直系の後継者達が勘違いした辺りから凋落のモメントが動き出していたのかも知れない。本書では円谷プロの現状に至るまでの軌跡が著されているが、どこまで公正かと言えば疑わしさは残る。結局、同族の身内批判の域を出ていない可能性は大いにある。 ・仮面ライダーやガンダムがいまだに変化しながら継続しているのに対してウルトラマンの現状が目を覆わんばかりの惨状であるのはなぜなのか。そのことに対する直接の答えは本書では触れられていないが、考察するための材料は提供されている。自分としては、仮面ライダーは石ノ森章太郎から、ガンダムは富野由悠季から生まれたのに対して、ウルトラマンは必ずしも円谷英二から生まれたわけではないという点にその辺りの鍵があるのではないかと思っていたのだが、どうやらそれだけではないということが本書を読むと見えてくる。 ・個人的には、地球の防衛というウルトラマンの基本パラダイムこそが殻であり、それを打ち破ることが新たな世界を創り出すことになるのではないかと考えていたが、どうやら殻は、円谷プロ自体だったのかも知れない。買収されてしまい、円谷一族が放逐された今こそ、実は新たなウルトラマン誕生への胎動が始まる時なのかも知れない(「ウルトラマン列伝」を見ている限り、とてもそうは思えないが)。 ・かつて、ウルトラマンのCGパートを製作している会社の社長と話をする機会があった。その時に「今の円谷プロでも、あなたほどウルトラマンについて熱く(暑く?)語れる人はいないですよ」と言われた。その時はお世辞だと思ったが、あながちそうではなかったのかも知れない。自分並みに語れるファンなど全国にいくらでもいるが、円谷プロと仕事をしていた彼の目からすれば、そう言いたくなるほどの状況だったのだろう。 ・円谷一族自身の手で凋落してしまった経緯を知り、それでも、最後に語られる著者の現状を読むと、若干ながらも寂寞の念を禁じ得ないのは、やはり「円谷」という名に感じるところがあるからなのだろうか。そして、読み終わった後だと、本書のタイトルは本当に胸に迫ってきて、泣けてくる。 ・ちなみに1966年の今日(7/10)、ウルトラマンの放送が始まった。 【由来】 ・図書館の講談社アラート 【期待したもの】 ・何をか言わんや。今の惨状に至る経緯が分かるのであれば。

0投稿日: 2018.10.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ円谷英二の孫にあたる著者が、円谷一族のお家騒動を語る、と言った内容。 ウルトラマンと仮面ライダー、というのはテレビ特撮の2大ヒーローなわけだが(ふたりが戦う作品もあった)、平成以降の2者の明暗を分けたのは、作家性でも時代性でもなく、ただただ円谷プロという中小企業と東映という大企業の差、という身も蓋もない現実のゆえなのかもと思わせる、そんなことを感じされる本だった。 記述には偏りがあらざるを得ないからそれを差し引くべきなのだろうが、客観的事実からすれば3代社長・皐(のぼる)に大きな原因があるのでは、と感じた。海外版権にかんするタイの企業との裁判沙汰は、真相はわからないけれど大きな要因のひとつには皐のワンマン的経営にあるのだろう。 著者は原点回帰を求めているのか、実相寺昭雄の発言等を引用するするいっぽう、セブン以降のウルトラマンシリーズの評価が不当に低いように思う(半ばわからなくもない部分はあるけれど)。それが愛なのか出来ない言い訳なのか、それはわからないけれど。 ともかく、作品を見ているだけでは決してわからない内幕を知ることのできる本であることは間違いない。

1投稿日: 2017.12.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者は特撮ファンなら知らぬ者はない円谷英二の孫で、円谷プロ2代社長の円谷一の子息である。円谷プロと円谷一族の凋落はうわさに聞いていたが、この本にはその顛末と経過が赤裸々に描かれている。もちろん、すべてをその通りに受け取るのは多少躊躇を感じる_立場がちがえば異なる意見や主張も出てくるだろうから_が、少なくとも著者の誠実な語り口は信頼するに足りる。私も「ウルトラQ」に始まって、「ウルトラマン」、「ウルトラセブン」と続く昭和三部作、そしてもちろん映画「ゴジラ」を観て育った世代なので、円谷プロがとにもかくにも活動してほしいと願った。しかし、結果は円谷一族の経営撤退と別会社による全面買収という無残なものになった。 したがって現在の円谷プロは、発足当初の会社とは体制が全くちがうことになる。円谷プロの公式ホームページは現在も充実した内容で誰でも閲覧できる。ウルトラマンシリーズも、新作がでているようなので、旧作のコンテンツ管理上もこれで良かったといえるかもしれない。古い特撮は特撮として、私のような世代は多少の甘酸っぱさを感じながら今も楽しめる。著者には複雑な心証となるだろうけれども。 本当は、「ウルトラセブン」12話の話がでてくるか、と思って読み始めたのだが、さすがにそれは完全なタブーであるようだ。

5投稿日: 2017.11.19 powered by ブクログ

powered by ブクログまずこの本のタイトルに惹かれました。ホントにね。 東芝のような巨大企業でさえ無能な人間がワンマンで暴走すればつぶれてしまう世の中ですよ。 さらに大塚家具のごときお家騒動や誰も把握していないずさんな経理…etc、数々の合わせ技で会社のカラータイマーOFFになっちまいました。 良くも悪くもこの一族は子供っぽい方々が多いようで。 ダメな人達がくんずほぐれつ坂道を転げ落ちていくさまに涙を禁じ得ません。 以下、余談ですが。 本書のウルトラマン相関図に=血縁関係と書いてあるのがなんだかおかしかったです。宇宙人に血縁て!

0投稿日: 2017.09.13 powered by ブクログ

powered by ブクログウルトラマンシリーズを作り日本の特撮映画の時代を築き上げた『円谷プロダクション』の、設立から今までの壮絶物語。 華々しいウルトラマン人気の裏で、会社組織としては崩壊していた。 (ビジネスモデルの難しさはあるものの)資金繰りは特にひどく、リストラを繰り返しながら必死に会社を継続していく姿は、読みながら悔しい思いがこみ上げてきた。 創業者一族が追い出されてしまう会社の1ストーリーとしても、読み応えのある一冊だと感じた。

0投稿日: 2017.05.21 powered by ブクログ

powered by ブクログこの春ウルトラマンオーブも公開され、映像の中のウルトラ兄弟は団結し増殖に増殖を重ねていますが、現実世界の円谷ウルトラ一族は内紛を繰り返し衰退の窮み。ウルトラの星M78星雲である円谷プロにもはや円谷の血脈は存在していないとのこと。もし、と想像してしまうのですが円谷一族が円谷というロマンチックな苗字ではなく佐藤とか鈴木という普通のものだったらこんな哀しい歴史にはならなかったのでは…と思ったりします。輝ける創業者のDNAは字名と同じようには受け継がれるものではなかったのですね。

0投稿日: 2017.02.24 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

三代目の重要性が判るなぁ。若くして逝ってしまった一氏(ウルトラマン・ウルトラセブンのメインライター金城哲夫の盟友。「帰ってきたウルトラマン」等のプロデューサー。)の急逝が返す返すも残念。

0投稿日: 2017.01.22 powered by ブクログ

powered by ブクログタイのプロダクションとの係争、そういえば「ハヌマーン」とウルトラ兄弟がたくさんでてくるビデオを見たな。「驕れるものは久しからず」か?

0投稿日: 2016.06.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ円谷一族の光と陰を五代目社長が独白した本。 現在の円谷プロに一族の方がもういないという衝撃。ワンマン経営、安易な商法、人材の流出などカリスマ初代と二代目が亡くなってからが初代ウルトラマンファンにも泣ける内容である。

0投稿日: 2015.12.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ放漫経営で長期ビジョンが皆無、コンプライアンスの意識がないんだなーと興味深く読んだ。単に特撮=高コストだけが理由じゃなかったんだなと。海外進出の頓挫、お家騒動、訴訟問題、お粗末極まりない。

0投稿日: 2015.01.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ故円谷英二の孫にあたる、円谷英明氏による何故ウルトラマンビジネスが失敗したかを主観的に書かれた書物。子供の頃から特撮場に出入りしていたころの思い出話から始まり、実夫が2代目社長を引き継ぎ、より身近に円谷プロダクションの動向を見る事になり、父の無理しながらの活動、亡き後引き継いだ叔父との一方的な冷遇と血縁内でも色々あるが、同時に円谷内でのアマチュアリズムが引き起こした経営面での失敗、TBS等との軋轢と失敗の過程が描かれている。勿論、一人の目線であり、また他の人には別の考えがあるかもしれないが、一つの読み物としても楽しめると思う。

0投稿日: 2015.01.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ円谷プロの実態について、一度は社長もやった人物が暴露した本。おもしろい。特にマモルという野郎が相当好き勝手にやっていたようだ。同族経営って嫌なもんだ。

0投稿日: 2014.10.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ円谷英二監督のお孫さんが語る円谷プロの歴史。円谷一族の放漫経営が主な原因で会社が傾いていく様子が、身内の視点で語られる。著者は、会社の更生のために自身が行った努力を強調するが、それも空しく一族のお家騒動に巻き込まれ、社長退任に追い込まれる。その後、中国で特撮番組を制作するビジネスを自身で立ち上げるが、これも現地企業とのトラブルで頓挫する。「帰ってきた…」から平成三部作を経て、「…メビウス」にいたるまでのウルトラシリーズのビジネスに関する裏話が興味深い。平成三部作も赤字だったとは知らなかった。

0投稿日: 2014.09.24 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ビックダディ?と突っ込みを入れたくなるくらい、ウルトラマンは子だくさんだ。びっくりするくらい親戚もいる。クリスマス玩具商戦になると意味のない戦闘機に乗り、お正月になれば地球の平和とは関係無く着物姿で見世物となる。「特撮の神様」円谷英二が健在のうちは想像できなかったことだ。 この本を読んであらためて、多くの疑問が氷解した。本書によると円谷プロは経営状態の浮き沈みが激しく、そのたびに幾度となく選択を迫られ、結果として苦戦を強いられるという悪循環が続いていたのだ。そのたびに派生キャラが増え、ヒーロー像が膨らんでいった。 サクセスストーリー本が多い中、挫折体験話は貴重だし勉強になると思うが、正義のヒーロー像が崩れてゆく様は読んでいてとても辛く、切なかった。愛すべきウルトラマンや怪獣達のためにも、彼らに何が欠落していたのかを考えるとともに、円谷プロが凋落していく様子をしっかりと心に刻みたいと思う。

0投稿日: 2014.06.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ円谷一族の一部に残念な人間がいたことから、円谷プロダクションから円谷一族が追放された顛末記。 こんな経営でも50年近くなんとかなっていたのが逆に驚き。

0投稿日: 2014.04.12 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本を読んでいる途中で円谷英二特撮の軌跡展を見に行きましたが、特撮撮影の楽しさがぎっしりつまった展示で円谷英二の想いが強く感じられただけに読んでいて切なかったです。子供の頃、あれだけ怪獣たちに夢中になれたのも円谷英二のこだわりが子供だましではないホンモノだったからでしょう。それゆえに一族の経営の失敗と不正のために特撮のプロとしての円谷プロが存続できなかったことが悔やまれます。

0投稿日: 2014.04.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ目新しくて結構好きな「ウルトラマンゼロ」シリーズが買収以降に作られた作品であることが全てを物語っている。

0投稿日: 2014.03.20 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

あのウルトラマンシリーズを輩出した円谷プロの一族の方が著者の新書。 リアルタイム世代ではないが、夏休みのウルトラマンフェスタにより、相当はまった幼少期だった。 TBSだったことにはまったく意識していなかったが、ビジネス的な側面を本書において確認する事ができた。 バンダイなどと組んでいたにもかかわらず、ガンダムのようなキャラクタービジネスの成功にウルトラマンがなぜ至らなかったのかを当事者が赤裸々に語っているし、夢を作る仕事の現実感をありのままに語ってくれた良書であると思う。 もちろん、ウルトラマンに心酔したことがあるからだが、そうでない人にもビジネスのヒントは満載であろう。 お家騒動によって成功に至らなかった経緯は非常に残念であるが、このキャラクターの価値は永久である。 特撮かくありなん。すばらしい書籍でぜひ一読を推奨したい。 ■目次 はじめに―怪獣が身もだえしたわけ 第1章 円谷プロの「不幸」 第2章 テレビから「消えた」理由 第3章 厚かった「海外進出」の壁 第4章 円谷プロ「最大の失敗」 第5章 難敵は「玩具優先主義」 第6章 円谷商法「破綻の恐怖」 第7章 ウルトラマンが泣いている おわりに―祖父・円谷英二が残した日記

1投稿日: 2014.02.15 powered by ブクログ

powered by ブクログお家騒動に放漫経営。浮き沈みの激しい業界とはいえ、こんな経営とはいえない経営をしていては失敗も必然。今では常識のコンプライアンスや内部統制なんてこれぽっちも見られない。 でも、初期のウルトラQやウルトラマンが素晴らしかったのは事実。採算なんか考えずに特撮に手間と金をかけたからこそとも言える。 それにしても、ウルトラマンという貴重なコンテンツを守れずに迷走を続けてきた事は残念でならない。

0投稿日: 2014.02.14非上場、一族経営の悪い例

創業者 円谷英二氏の時代から、一族が追放されるまでの円谷プロの経営の歴史が、内情に通じた6代社長 円谷英明氏によって綴られている。 予実管理のできない放漫経営、経営層による会社の金の着服、お家騒動…etc。非上場会社、そして一族経営のダメな部分が、これでもかというぐらいに出てくる様は、思わず苦笑せずにはいられないほど。 「ウルトラマン」という視点以外にも、他社のありえないくらいに望ましくない経営状況を覗き見れるという点で、非常に興味深く読み進められる一冊です。

3投稿日: 2014.02.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ乱脈経理に情実人事 定まらない経営方針に コスト無視の番組制作 典型的な中小企業のアカン奴。 番組制作の赤字をキャラクターグッズ販売で 穴埋めできなくなり 外部資本を呼び込むが、制作面でも力を失っていき 最後は資金繰りの悪化から乗っ取り同様に・・・・ 最後の中国ビジネスの下りは痛々しい 7 ホリゾントが揺れるから真夏も扇風機はほとんど使えない 18 おじいちゃんは怖い人 19 ビルの壁はウェハース。きれいに飛び散る 20 海は寒天、溶ける戦車はチョコレート。 22 完成後にお蔵入り作品も 28 オプチカルプリンター、輸入後仕事無し。TBSが買い取る 34 TBSの演出家が活躍。特撮のみ円谷 50 150人の社員を40人に。東宝主導リストラ 55 商品化権で入札、帰ってきたマン 62 学校ネタ導入で失敗、マン80 86 等身大ヒーローしかうけないアメリカ 131 玩具優先、1990年代から 135 バンダイ、色違い商法 162 制作費380万円の企画書 163 制作費、苦しい 168 番組関連グッズが売れるのは最長3年

0投稿日: 2014.02.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ本書でいうクラシックウルトラマンの世代だけに、円谷プロのお家騒動と失敗にはちょっと複雑な思いを感じる。スピルバーグやルーカスを生み出したといっても過言ではない特撮は、結局両刃の剣だったということなのだろうけれども、何らかの形で将来にうまく活かしていく方法はなかったのかと、とても残念に思う。

0投稿日: 2014.01.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ5代目 円谷プロ社長・英明氏から見た円谷プロの半世紀史。 確かに 作品や怪獣のクオリティ面でウルトラマン、セブンから徐々に落ちて行っているなという感想を抱くが、円谷の内側ではこんなことが起こっていたのかと時系列で追える点で非常に楽しめた。 ウルトラマン好きには知りたくない内容も含まれるとあるが、今しっかりと明かされてとても楽しめた。 円谷一族が現場からいなくなったとありますが、今後も良い作品ができることを祈っています。

0投稿日: 2014.01.04社会派ドラマの対象になるのは円谷プロそのものだ。

1時間ドラマの制作費が500万円程度だった時代にTBSは550万円を円谷プロに払っていた。しかし、実際の経費は1本1000万近くかかり、円谷プロの特撮は金食い虫だった。 円谷英二はとにかく建物の壊れ方にこだわり、バラバラに吹き飛ぶビル、ぐにゃりと曲がる鉄塔などディテールにうるさかった。実写とジオラマの背景の明るさが狂えば撮り直し、当時のハイスピードカメラは速度が上がるまで時間がかかり、カメラが回る前に街が壊れると作り直しだ。箱は準備してあっても細かな絵や装飾は作り直しになる。 ウルトラマンを支えたのはドラマのTBSから派遣された演出家だった。またゴジラ以来の東宝が出資しその後も経営面で支えている。 円谷英二とその後を継いだ長男の一(著者の父親)が早世した後、1973年から22年間次男の皐(のぼる)の長期政権が続く。1971年帰ってきたウルトラマン、ミラーマン、1972年ウルトラマンA、1973年ジャンボーグA、ファイヤーマン、ウルトラマンタロウと続くが、この頃には制作スタッフをリストラしキャラクタービジネスに走り出している。実際に累積赤字は一掃され、キャラクタービジネス最盛期にはボーナスは札束が立つほどだった。 一方で初期ウルトラシリーズの社会派ドラマは影を潜め、バンダイの要請でオモチャになるメカは増え、ストーリーは低年齢層向けになる。路線を巡る対立でTBSとはほぼ喧嘩別れ。また1992年には契約のきれた番組販売権を担保に東宝から株を買い戻した。世間では円谷一族の同族経営と見られていたが実態は皐社長の独裁だったようだ。それまでは東宝が目を光らせていた経理のチェックもなくなった。ウルトラマンと言う金のなる木があったがためにほっておいても金が入る、もはや社会派ドラマの対象になるのは円谷プロそのものだ。 帰ってきたウルトラマンからタロウあたりは見てたはずなのに覚えているのは再放送のウルトラマンとウルトラセブンばかりだ。怪獣もそう。後になるほど覚えてないし、造形もショボい。しかし、それでもウルトラマンフェスティバルと聞くとちょっと言ってみたい。

2投稿日: 2014.01.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ円谷プロ5代目社長の会社盛衰記。 悔やまれる話と裏目に出た話ばっかり。 現在の円谷プロには円谷一族は一人もいないと言う衝撃的な事実。 読んでると哀しくなる。

0投稿日: 2013.12.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ円谷プロの興亡を通じて、円谷家の内紛や、ウルトラマンおよび関連コンテンツがいかに翻弄され、「オワコン」(死語?)になっていったかを円谷家の内側から明らかに記した本。仮面ライダーやレンジャーシリーズのように、イケメン俳優の登竜門的番組にできればもっと生きながらえることができたのだろうか。ウルトラマンでそだった第一世代なので、真に悲しい気持ちで読みました。

0投稿日: 2013.12.15 powered by ブクログ

powered by ブクログえ!怪獣が毎週テレビで見れるなんて!僕らの夢をかなえてくれたウルトラマン、円谷プロ。こういうパイオニアってたいてい経営が下手なんだよね。お家騒動もお定まりだし。

0投稿日: 2013.11.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ「特撮モノ!ウルトラマン!」で名を馳せた円谷プロの栄華衰退を、近親者が明かした本。 ドロドロしいやりとりが並ぶ。 (結果として一族は経営を、パチンコメーカーにあけ渡す。) また、近年のCGをはじめとした映像技術の進捗は著しく、悲しいかな特撮の需要そのものが減っており(それでも著者は特撮は予定調和のCGと違い人間の想像力をこえる!と言っているが‥)、ここでもまた技術革新が一つのビジネスを衰退させている事が垣間見えた。 またゴールとしてのキャラクター商品の販売意図が見えすぎなまでに見える番組作成の裏側等、ビジネスサイドからみても、興味深い話満載である。

0投稿日: 2013.11.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ内容は円谷プロが特撮で有名になり、最終的にパンチンコ関連の子会社になるまでの会社の栄枯盛衰をかたったもの。まさに中小企業の経営のもがき苦しみを語ったものですね。MBAの諸君もこういった題材でケースを勉強すると身になると思うんですがねぇ、、、

0投稿日: 2013.10.25 powered by ブクログ

powered by ブクログウルトラマンというか所謂「特撮」で有名な円谷プロ。 その6代目社長による回顧録。 特撮の中でも、ウルトラマンに関する著作は非常に多いと思う。長年のファンだけではなく、特撮そのものに関するものや脚本、監督など分析や回顧など執筆者の立場だけでなく内容も多岐に亙る。 そのような中で、円谷一族に生まれ、様々な場面を見て、実際に経営に携わった人の記録はそれなりに価値のあるものだと思う。 ウルトラマン自体にあまり関心はないけれど、特撮モノを扱う会社の現状に関心があったため、手に取ってみた。 本書の構成は以下の通り。 第一章 円谷プロの「不幸」 第二章 テレビから「消えた」理由 第三章 厚かった「海外進出」の壁 第四章 円谷プロ「最大の失敗」 第五章 難敵は「玩具優先主義」 第六章 円谷商法「破綻の恐怖」 第七章 ウルトラマンが泣いている 特撮の分野で成功を手にした円谷プロ。栄光が続くと思われたところからの経営危機。本書によれば、幾度となく経営の危機にあったが、歴代社長によってなんとかやりくりしてきたことが記されている。 しかし、本書の序盤から「特撮」というコンテンツが内包する大きな問題点が記されている。 それは「製作費が高い」ということ。これが最後まで尾を引いている。 ビジネスではなく、芸術作品という考えを重視した円谷英二。本人の才能は高かったが、結局、人を育てるのは難しかったのかもしれない。円谷プロは人の出入りが激しかったと記されている。円谷から巣立った人々は基本的に自分たちで勝手に学んでいったという感じだったのではないだろうか。 お金も時間も限られたテレビ作品では、映画作りのようにいくわけがない。 「30分番組なのに粗編集段階で1時間以上もあった」(33頁)というのは、コンテをきらず、頭の中だけで物語を考えていたのではないかと勘繰ってしまう。カメラも特技も脚本も、それぞれに才能ある人がいたはずなのに、それをうまくまとめられる人が育たなかったのだろうか。だからこそ、特撮技術のみをもって「ウルトラマンをつくった」気になってしまったのか。「創造した」というのなら、それは特撮というコンテンツの中で、一つの作品として創造したということで、確かにその通りだと思うけれど、テレビを媒介として多くの人々に認知させ、育てていったのはやはり放送権を持つテレビ局ということになると思う。 また、金さえあれば、また時間さえあれば良いものが創れるとは限らないだろう。映画『マッドマックス』や『ロッキー』などは低予算にもかかわらず、興行的には大成功だったという例もある。 テレビ枠の特撮というと、現在でも「仮面ライダー」と「戦隊ヒーロー」が続いている。特に「戦隊ヒーロー」は1975年の「秘密戦隊ゴレンジャー」以降、一度も区切られることなく現在も続いている。視聴率等から言えば、常に安泰な番組ではなかった。その証拠に放映曜日や放送時間は幾度となく変わっている。それでもテレビ朝日や東映、さらにはその下請け会社の努力で、今でも続く番組を製作し続けている。 本書のみを読んだ上で言えば、東宝から独立したのは失敗であったろうし、TBSともめたことも結果として自分の首を絞めたといえよう。 ただ、「ウルトラマン」から「帰ってきたウルトラマン」くらいまでの作品は、ライダーや戦隊モノにはない視点(必ずしも勧善懲悪ではない等)で描かれており、同じようなテーマで長年続けるのは難しかったのかもしれない。まして映画ほどの製作費をテレビ番組で使用できないとなれば、テレビではなく、「ゴジラ」や「ガメラ」のように映画に回帰してもよかったようにも思う。 大いなるマンネリとして「水戸黄門」を出されていたが、あの番組は基本構造が「勧善懲悪」だったからこそ続いたといえよう。上述したように、ウルトラシリーズは必ずしも勧善懲悪でないところに特徴があるのだから、大いなるマンネリでよかったといっても、それは難しかったと思う。 平成に入ってからのウルトラマンシリーズが興行的(というか視聴率的)に大失敗であったことは、本書で初めて知った。様々な理由が考えられるのだろうが、一特撮ファンとしては残念な話である。 そういや、「ウルトラマンゼアス」については全くふれられていなかったな…。

0投稿日: 2013.10.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ特撮映画って金がかかるんだとつくづくこの本を読んでみてわかった。しかし、この本の本質はこれだけでない。巨額な金を不正使用する役員や社員がおるわ、円谷一族内でゴタゴタは起きるわで実は会社自体も大変な状態だったことがわかった。こんな状態なのによく今まで円谷プロ生き残ってきたとしみじみ思った。しかし、中国での事業の失敗やら平成ウルトラマンの失敗・・・それと子供たちを取り巻くコンテンツがポケモンや仮面ライダーなどに集中しているので復活やら生き残りはは難しいのではないかと個人的には考えてしまう。

0投稿日: 2013.10.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ20131012 ウルトラマンもある面麻薬なのかも知れない。作者の面からの話にしても他にやりようが本当になかったのか?金と夢、読んでいてなんとなく悲しい気持ちになった。

1投稿日: 2013.10.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ反省を込め、赤裸裸に明かされる円谷プロの内情。 ものづくりと経営(ビジネス)というものは、まったく別の才能と情熱を必要とする、ということだ。

0投稿日: 2013.10.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ某紙の書評を見て、購買したのであります。かかる本が出てゐたとは。 ところでウルトラマンは泣くか? 幼時に見たウルトラずかんでは、ウルトラマンは泣かないと書いてありました。しかしその後『ウルトラマンエース』で、ウルトラの父がヒッポリト星人に倒された時、残されたウルトラ兄弟たちは涙を流してゐました。なんだ、泣くぢやんと思つた記憶があります。 ま、そんなことは本書に関係ないのでスキップします。 著者の円谷英明氏は、円谷英二の孫にあたる人であります。円谷英二氏の息子に一、皐、粲の三兄弟がゐましたが、長男円谷一氏の息子といふことです。 内部の人間ならではの、円谷プロの生々しい内幕が綴られてゐます。放漫経営、私物化、お家騒動...確かにファンならば耳を塞いでしまひたい話が続々と出てきます。 著者の主張を平たく言へば、歴代社長の中で最長在位の円谷皐氏と、その後継者たる円谷一夫氏(およびその取巻きたち)が、円谷プロが破綻した張本人であるといふことですかな。 皐―一夫ラインと英明―昌弘ラインの対立と申しませうか。ただ本書は当然ながら対立する一方からの視点からしか書かれてゐませんので、一夫氏側からの反論も聞きたいところであります。 円谷一氏の死後、特撮で利益を生み出すビジネスモデルを遂に確立できなかつたことが、致命的だつたやうです。現場の人間は、「良い物を作れば金がかかるのは当然」といふ空気の中で仕事をしてゐました。まるで黒澤明監督ですね。黒澤監督には東宝がついてゐたから良いけれど、円谷は逆に自ら東宝から離れてしまつた。これも失敗の一つと申せませう。 円谷ヒーローで育つた身としては、円谷の現状は何とも歯痒いのであります。リスクの大きい中国でビジネスを展開しやうとして、案の定失敗。余計なお世話ですが、資金の投資先を間違つたのではないでせうか。 現在の親会社は、「儲かる特撮」を実現できるのか、それともその気はないのか...いづれにせよウルトラマンはすでに共有財産と化してゐます。あまりをかしな扱ひは避けていただきたいものです... http://genjigawa.blog.fc2.com/blog-entry-123.html

0投稿日: 2013.10.09有名制作会社はみな買収されてしまうのでしょうか

ガッチャマンで有名なタツノコプロもそうですが、有名制作会社はみな買収されてしまうのでしょうか。特にエース以前の「クラシックウルトラマン」は特許紛争によりいまだに海外でグッズ販売ができないという状況は、日本の誇るウルトラマンというコンテツツの有効活用ができず、非常に残念です。「高い志」で始められた会社がその後、名家にありがちな「お家騒動」もあり、致し方なしといってしまえば、それまでかもしれません。

0投稿日: 2013.10.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ「最も派生テレビシリーズが作られたテレビ番組」(Most TV spin-off series)としてギネスに認定された「ウルトラマン」。 この番組を生み出した円谷プロは創立から半世紀、しかし、そこに特撮の神様・円谷英二の子孫はいなかった。 何でそんなことになってしまったのかを、円谷一族の一人(円谷一の次男)が振り返っている本です。 いいものを作ろうとすればするほど赤字になって、リストラの結果、有能なスタッフは流出し、著作権にあぐらをかいた不明瞭なワンマン経営が進む。それが新たな火種を生んで……。 負の連鎖というか、売れるのに売ることができないというもどかしさ、何か切ないです。 これ以上、ウルトラマンが泣かないようにお願いしたいところです。一ファンとしては。

0投稿日: 2013.09.27幼き日のヒーローは利権を求める人たちに翻弄され、そして経営を圧迫していました

全体的には事実(であろう)ことを著者の愚痴とも言えぬ悪感情を交え、淡々と語られており、真実を知りたい大人のバックストーリーです。読み物としては、まとまりがなく、少し読みにくい印象でした。 私はウルトラマン80を生で見た世代です。80が放送されるまでは再放送で80以前のウルトラマンを見るのが楽しみでした。80が終わると次は・・・と思っても次の作品はなく、一方で仮面ライダーはスカイライダー⇒スーパー1と続いてなんで続編がでないんだろうと子供心に思っていました。そういったふとした疑問を解消し、円谷一族の目線で放漫経営と利権を得ようと群がる会社が「ウルトラマン」を翻弄していく様が書かれています。 本書を読むと当時、抱いていた間延びした続編への期待とその裏側で起きていたことが繋がり、大人の事情を知ってしまった感でいっぱいになりました。

1投稿日: 2013.09.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ円谷英二といえば、ウルトラマンの生みの親であり、日本特撮の第一人者。そんな彼が仲間や家族と作った円谷プロは日本特撮界をリードし、ウルトラマンを国民的ヒーローに引き上げた。 と、ここまではよく知られている話。本書にて円谷英二の孫であり、元6代目円谷プロ社長円谷英明が語るのは、現在円谷プロには円谷一族は誰もおらず、ウルトラマンのキャラクター版権は日本国内でしか通用しないという衝撃の事実。 この本に書かれている円谷プロは、日本オリジナルヒーローを作り出し、日本人に夢を与えた技術集団ではなく、技術力に慢心するあまり、経営をコントロールできなくなり、他人に乗っ取られてしまった不幸な家族経営の中小企業だ。 著者は4代目社長一夫氏を特に批判するが、著者自身の経営者としての能力にもちょっと疑問が残る。円谷プロ退社後の映像会社も中途半端なまま、離れているし。 こうした円谷プロのゴタゴタの中でも、ウルトラマンは涙を流さないし、語ることもない。それが救いだな。

0投稿日: 2013.09.10 powered by ブクログ

powered by ブクログウルトラマンが泣いている――円谷プロの失敗 (講談社現代新書) 「発射‼」の掛け声とともに炸裂する火薬。怪獣は激しく身もだえして暴れ始める。正に迫真の演技。街並みを破壊する怪獣を見ながら、「あいつ、今日は動きがいいな。だいぶ上達したじゃないか」特撮スタッフが感心していると、着ぐるみの中から、ぶすぶすと煙が。中の役者は熱くて本気でもだえ苦しんでいたのだ。特撮の神様「円谷英二」さんの孫の英明さんが子どもの頃に見た現場話に笑いつつ一気読み。キャラクタービジネスを先駆けた円谷プロの、まるで平家物語の様な「栄枯盛衰」に、この後の物語がどうなるのかが気になってしまいました。

0投稿日: 2013.09.02 powered by ブクログ

powered by ブクログウルトラマンを好きな子供はその両親もウルトラマンが好きである。 これは私の偏見だが、そのような家族的価値観を大事にしている人々にウルトラマンは支えられてきた事がよくわかる著書である。 日本企業が多く抱える創業者一族の御家騒動に振り回されたといえばそれまでなのだが、この本の中では著者は著者なりの正義感を全うしようとする。 御家騒動に巻き込まれた著者は最後に中国での新規ビジネス展開に販路を導き出そうとするが、、、、 正直私はこの展開に冷めてしまった。ドラマや映画ならカッコ良くジエンドだろうが現実はそうはいかず。 一種のノスタルジーを払拭する事の難しさを教えてくれる。

0投稿日: 2013.08.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ円谷プロの盛衰史。1970年代のウルトラマンの第二次ブームにかろうじて触れた世代としては、平成期以降、打つ手打つ手が裏目に出たあげく、円谷プロが乗っ取られる一幕は読んでいて切ないものがある。しかし、円谷プロのビジネスモデルの根源となる創造性は1960年代、好意的に見ても70年代で既に出尽くしていたわけで、そこから半世紀にもわたり一族が繁栄できていたことを考えると、一族は創業者の円谷英二の遺産を非常に効率よくしゃぶり尽くしたのだとも言える。これ以上の余得に与るのは贅沢というものだろう。

0投稿日: 2013.08.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ創業者 円谷英二の長男円谷一の次男にあたる円谷英明氏が著者である円谷プロダクションの経営の(一方的な)真実。 内容は、円谷英二氏が始めた特撮中小会社が、経営や経理がわからないまま会社の名前だけは大きくなり、キャラクタービジネスで儲けながら、ガバナンスがいろいろな点で緩いまま迷走を続け、現在の創業者一族は関わらなくなっている。 せっかくの会社だったのだがある意味、必然の道を歩んでいるのかもしれない。ウルトラマンの金字塔は残るが、なんとかならなかったのかと悔いも残る話ばかりだった。 余談だが、著者の弟が宇宙刑事シャイダーの主演で、京都の撮影現場でお酒を飲みすぎ、肝臓を壊して急逝したらしい。また、従姉妹には円谷優子というアイドル歌手もいた。円谷一族がわかったのでよかった。

0投稿日: 2013.08.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ要は、大昔からあるパトロンと芸術家のおはなし。商業性と芸術性は両立できるのか。創業一族にして、元・円谷プロの中の人が書いた、回顧録&失敗事例集で泣ける。会社はどこに売られてしまおうとも、ウルトラシリーズは不滅。

0投稿日: 2013.08.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ円谷プロの舞台裏や買収される経緯などが,一人の関係者の目線でまとめられて,それなりに当時の様子が良く分かったけど,このような本が今頃出るのも何でだろう?というのが気になったりする。

0投稿日: 2013.08.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ円谷プロが、こんなことになってるなんて、思いもしなかった。 結構ショックだ。 筆者のみの視点なんで偏っているところもあるのかも知れない。だけど、ウルトラマンは泣いているし、ウルトラマンに育てられたぼくらも泣いてしまう。 円谷プロに限らず、中小企業の難しさも感じた。 大洗水族館に行ったら、ウルトラマンとのコラボ企画だった。 何で、科特隊基地のジオラマを水族館に展示しなきゃいけないのか、少々寂しかった。

0投稿日: 2013.08.17 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ふむ、つまりウルトラマン~帰ってきたウルトラマンまでが本来で、残りは過去の栄光なのか。 本来の姿でも高コスト体質過ぎて常に赤字というのが泣けるw

0投稿日: 2013.08.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ1時間ドラマの制作費が500万円程度だった時代にTBSは550万円を円谷プロに払っていた。しかし、実際の経費は1本1000万近くかかり、円谷プロの特撮は金食い虫だった。 円谷英二はとにかく建物の壊れ方にこだわり、バラバラに吹き飛ぶビル、ぐにゃりと曲がる鉄塔などディテールにうるさかった。実写とジオラマの背景の明るさが狂えば撮り直し、当時のハイスピードカメラは速度が上がるまで時間がかかり、カメラが回る前に街が壊れると作り直しだ。箱は準備してあっても細かな絵や装飾は作り直しになる。 ウルトラマンを支えたのはドラマのTBSから派遣された演出家だった。またゴジラ以来の東宝が出資しその後も経営面で支えている。 円谷英二とその後を継いだ長男の一(著者の父親)が早世した後、1973年から22年間次男の皐(のぼる)の長期政権が続く。1971年帰ってきたウルトラマン、ミラーマン、1972年ウルトラマンA、1973年ジャンボーグA、ファイヤーマン、ウルトラマンタロウと続くが、この頃には制作スタッフをリストラしキャラクタービジネスに走り出している。実際に累積赤字は一掃され、キャラクタービジネス最盛期にはボーナスは札束が立つほどだった。 一方で初期ウルトラシリーズの社会派ドラマは影を潜め、バンダイの要請でオモチャになるメカは増え、ストーリーは低年齢層向けになる。路線を巡る対立でTBSとはほぼ喧嘩別れ。また1992年には契約のきれた番組販売権を担保に東宝から株を買い戻した。世間では円谷一族の同族経営と見られていたが実態は皐社長の独裁だったようだ。それまでは東宝が目を光らせていた経理のチェックもなくなった。ウルトラマンと言う金のなる木があったがためにほっておいても金が入る、もはや社会派ドラマの対象になるのは円谷プロそのものだ。 帰ってきたウルトラマンからタロウあたりは見てたはずなのに覚えているのは再放送のウルトラマンとウルトラセブンばかりだ。怪獣もそう。後になるほど覚えてないし、造形もショボい。しかし、それでもウルトラマンフェスティバルと聞くとちょっと言ってみたい。 http://www.ulfes.com/2013/news/

1投稿日: 2013.08.09 powered by ブクログ

powered by ブクログキャラクタービジネスについて色々考えさせられた。ガンダムとの違い、仮面ライダーとの違い。特に仮面ライダーもウルトラマンと割と似て、コンセプトが色々変わっているにもかかわらず差が付いているのは、やはり会社の問題が大きいように思った。

0投稿日: 2013.08.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ円谷プロが何たるかもわかっていませんでしたけど、まぁ私欲かするのは良くないよって言うのと、海外は大変だよってことを言いたいんだろうかと。

0投稿日: 2013.08.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ円谷一族時代の円谷プロは、ウルトラマンをつくる、という事だけに突出した能力(というか関心)を持ち、会社経営にはなんの手当もしてこなかったということが、赤裸々に。よく今日までウルトラマンが残っているな、と驚愕するけれど、その過程で海外での権利は主張できなくなり、円谷プロ自体も創業家の手から離れていった。そこに残るウルトラマンは、もはや玩具の販促用でしかないのかな…。 ウルトラマンを、幼き頃のよい思い出にしておきたければ、読まないが吉。円谷プロの迷走さえ受け止めて、そこまでして作られていたのか、とウルトラマンを丸ごと愛せるファンなら必読。僕は、どっちかというと前者だったなあ。読まなきゃよかった、かなあ…。

0投稿日: 2013.07.25 powered by ブクログ

powered by ブクログキャラクタービジネス&同族経営の、失敗例が実によくわかる本で、著者も含めて「なんでそうなっちゃうの?」というツッコミどころ満載。 ホンダやソニーのように「職人肌&経営に明るい人間」の両輪を有する会社は稀有な例なのだなぁと実感。円谷プロにも後者がいれば日本のディズニーくらいにはなれたかもなのに……。 参考文献に私が十年くらい間に担当した本が載っていて、「それも参考にしちゃうわけ」とうれしいやら恥ずかしいやら、という個人的感想はともかく、何はともあれ、「ウルトラマン」「ウルトラセブン」が見たくなり、DVD(持ってるんだなこれが)を手に取ってしまいました。

0投稿日: 2013.07.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ円谷英二の孫にして、円谷一の次男にあたる円谷英明(円谷プロ元社長)による円谷プロと円谷一族のお家騒動記。 二重の意味で嘆息させられる。 一つは、ウルトラマンの制作プロダクションとして名高い円谷プロがかくもレベルの低い経営をしていたのかが分かった点。 もう一つは、その親戚同士の貶めあいが新書にされて出版されてしまっている点である。気持ちはわからなくはないが、著者の主観的な憤りは読んでいて決して気持ちのよいものではない。 なんだかなぁ、と言いたくなる一冊。

0投稿日: 2013.07.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ私は特撮作品が好きなのでぐいぐい引き込まれて1日で読み終えてしまった。 この本を読んで思ったのはよく、この会社は50年も続いたなと思ってしまった。

0投稿日: 2013.07.15 powered by ブクログ

powered by ブクログウルトラシリーズを世に送り出した円谷プロの「惨状」。 次から次へと、哀しくなる舞台裏が語られます。 知らないでいたかったような、 逆に、こんな中で数々の作品を送り出して下さってきたことに かえって感謝の気持ちが湧くような。 もう、かつてのようなウルトラマンは帰ってこないのでしょうか(´・ω・`)。

0投稿日: 2013.07.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ半ば義務的に買いました。 近日中に読みます。 ただまぁ、仮面ライダー的に生き残るのが正しいとは思わないし、ガンダムだって微妙な形でしか生き残れてないわけで、お金が絡むと途端に難しくなるわなぁ・・・

0投稿日: 2013.07.14 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

断片的に新聞記事などで耳にしたことが、当事者の口から語られると ああ、そうだったのか、そういう流れだったのか、と思い当たる。 正直今の円谷作品は子供もうまく惹きつけられない劣化したものに感じるが、一時的におもちゃさえ売れればいいならその傾向は強まる一方だろう。かつてのような名作はもう作れないし、作る気もないのだろう。 東映のライダー、戦隊が子供、大人両方が楽しめるものになっているのとは全く異なる製作方針かな。 それにしても しかるべき人が皆若くして鬼籍に入っていることが悲しい。巡り合わせがほんの少し違っていれば、今のようなことにはならなかったろうに。

0投稿日: 2013.07.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ特撮ファンではありませんが40代男性として最低限の洗礼は受けているかと。 もう、「タイトルそのまんま」ですね。 逆に「それまで潰れなかったのが奇跡では?」とまで思わされる 駄目エピソードのオンパレード・・・^^; テレビ局・映画会社・玩具会社・・・諸々ビジネスである以上は 天使でもなければ神様でもない。 様々な制約・面倒事・理不尽にも見舞われる中での (特撮)番組の制作・・・。 しかしそれを維持管理運営して 存続発展させていくのはもっと難しい・・・ ってな感じでしょうか? 簡単に比較できるものではないでしょうけど こういうゴタゴタに巻き込まれてない分だけ ガンダムは相当に救われているんでしょうね^^; (良いか悪いか作品の内容までは別に、 ともかく新作を出せているわけですから・・・) 一方の視点からの指摘であることは考慮するべきとは思うが とにかく一応の一区切りであって それなりに意義のある反省の弁ではあると思う。

0投稿日: 2013.07.06 powered by ブクログ

powered by ブクログウルトラマン、やっぱり好きでした。 以前読んだ、あの雑学の唐沢さんの本で フジ隊員役の桜井浩子さんが打ち合わせのために 昼に円谷の撮影所に行ったところ、別の会議室で ものすごい熱い議論が行われていたそうです。 桜井さんの会議が終わって、帰ろうとしたところ その激論はまだ続いていて、それが怪獣のエリマキを どこにつけるかどうかで、延々と揉めていたそうです。 それ位、真剣に、そして熱かった僕らのウルトラマン。 しかし、その会社の現状は・・・、というリアルでそして恐ろしい内幕。 ウルトラマンは30分の子供向け番組、 当時のTBSの通常相場で200万円のところ、 1000万円もかけていたくらい気合が入ってました。 それ位のクォリティーは誰が見ても確かでしょう。しかし、赤字は 赤字でした。 初代の円谷英二にしても、2代目にしても、モノ作り、番組作りの プロではありました。しかし、それと会社の経営は別物です。 悲劇は、その部分を担う人がいなかったこと、気付く人が いなかったことにつきます。 この著者が6代目の社長となるのですが、 そこで目にした今までのつけの数々が・・・、壮絶です。 円谷一族の争いから、会社の運営に支障が出ている問題。 俳優のギャラの支払いさえも、円谷プロと円谷映像のどちらが やるのかも決定していなかったおそまつさ。 製作費3000万と言っていても、実は5000万円かかっていたこと。 それを誰も気づかなかったというチェック体制。しかも、経理は 手書き伝票! 赤字はキャラクターで埋める、という単なる見込みでのどんぶり運営。 キャラクタービジネスといっても、 戦略のノウハウがないために、バンダイ内での収益は ガンダムのわずか10分の1だそうです。 職人気質の会社気質、ゆえに経営のプロがいなかったこと、 そして同族企業の人の問題。 こうしたことが、結果としてあのウルトラマンがどこかマイナー、 いや、今や忘れ去られそうとなっている現状につながって きているのでしょう。 当時、特撮のためにたくさんのスタッフが何日も徹夜をして 準備をし、さらにそれが本番ではどのようになるのかも分からない、という 一発勝負の番組作り、そして一流の監督・脚本で成り立っていた ストーリー。 そんな日本が誇る番組を作った会社が、今にも・・・。 タイトルの通りです。 知らなかった豆知識。若くして亡くなられた 著者の弟の浩さんは、宇宙刑事シャイダーの人だったそうです。

3投稿日: 2013.07.04 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

円谷プロ六代目社長にして円谷英二の孫である円谷英明氏の『ウルトラマンが泣いている――円谷プロの失敗』(講談社現代新書, 2013年)を読んだ。つか、一気に読んだ。 俺がウルトラシリーズについてというよりも、円谷プロについて知りたかったことが一頻り網羅されており、歴史の当事者の一人である著者の証言は実に生々しかった。何故ウルトラ「兄弟」が生まれ、レオと80の間に時間が空いたのか、円谷のキャラクタービジネスとTBS、東映、そしてバンダイなどとの関係の変遷。そして徹底的に外堀を埋められて(埋めさせて?)の買収劇や、タイ・チャイヨーなどとの泥沼の訴訟。 現場に恐怖をもたらす孤独な特撮職人としての祖父・円谷英二や父・円谷一の激務と家庭不和と死が円谷プロに残した大きな傷。 平成三部作が実は大赤字であり、玩具メーカーによる作品支配は如何にして進んだのか、逆にキャラクタービジネスがどれだけ円谷プロを支えてきたか。 どうも英明氏は俺が最も苦手な「古典ウルトラマン原理主義」な方ではあるようだが、それはそれとして成田亨氏に関しての見解は非常に面白かったし、創業家一族だからこそ見える風景について、「なるほどそう見ていたのかこの人は」という見解が多数あった。 ではこの本、万人に勧められるか?と言えばさにあらず、と言わざるを得まい。 まず、円谷特撮などに全く興味が無い人は読んでも意味が分からないと思う。そして、特撮は楽しければいい、特撮を作っている側は人それぞれに愛を持って作っているんだ!って思う人も読まないほうがいい。嫌味で言うのではなくて、それはそれで愛し方だと思う。それも割合真っ当な。 この本は、特撮に歴史を見る人、或いは特撮の歴史に触れたいと願う人が読めばいい本だと思う。この本の内容は恐らく、真実ではあっても事実ではないかもしれない。なんせ、お家騒動のまっただ中に居た当事者による述懐なのだから。 だけど俺はだからこそこの本の価値があると思っている。神話ではなく、伝説でもなく、歴史としての、そして歴史の当事者による言葉は、それが例え事実なのではないのだとしても、そこにそういうランドスケープがあったのだということを知るのは、今を、そして未来を観る上でものすごく大切なことだと俺は思っている。

2投稿日: 2013.06.21 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「そんなことしとったら、そらまぁ、潰れるわな」と言えるぐらい、ダメになる典型的な会社の実例です。やれやれ。

0投稿日: 2013.06.20