総合評価

(30件)| 5 | ||

| 12 | ||

| 9 | ||

| 1 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ羽生さんはさておき、失礼ながら著者も若かりし頃、そんなに著名な棋士だったとは、初めて知った。谷川さんに、羽生さんあたりは絶対チャンプだと思ってたけど、今は藤井聡太が。 もう少しこの世界を知ってみたい。羽生さんが子どもの頃、ご家族で指していた将棋がほのぼのしてていい逸話。

0投稿日: 2023.03.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ羽生さんのことも加藤一二三さんのことも、 お名前と何となくの功績を知っているだけでしたが、 読みやすく、何故だか読み終わった後はほっこりした気分でした。

0投稿日: 2023.01.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ羽生善治棋聖が今期竜王戦であと一勝すると永世七冠というタイミングで読んだ。羽生棋聖について書かれているが、そこは加藤九段、自己主張も忘れない。羽生棋聖の人柄のよさにもきちんと触れているし、自分もすごいよ、というのも語られている。

1投稿日: 2017.11.29 powered by ブクログ

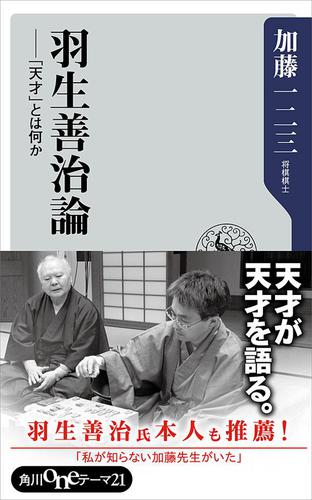

powered by ブクログ羽生善治論 ー「天才」とは何か 加藤一二三 2013年4月10日初版発行 2017年8月18日読了 神武以来の天才と言われたひふみんによる羽生善治について書かれた本。 となっているが、実際は「おそらく」ひふみんか好き勝手に話している内容を丁寧に文章化したものの様に思える。 話すテーマは決まっていて最初はそのテーマについて話しているのだが、話が直ぐに逸れる。 第5章の羽生の気配りというテーマなのに、冒頭この章ではちょっと羽生さんから外れて、私と激戦を広げたライバル達のエピソードを話したい。とか言ってる。 ふんだんに「ひふみん節」が炸裂した一冊。大山康晴や中原誠、米長邦雄など当時の天才のエピソードやひふみんから見た人物像は中々に面白かった。 それにしても、ひふみんが森内俊之九段との対戦で「二手指し」。連続して自分が駒を動かすこと。反則負け。その原因が森内さんが来ていたモスグリーンの背広が原因だった気がするという言葉には笑わずにはいられなかった。

1投稿日: 2017.08.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ最近は 将棋の本にはまっている。 頭脳を駆使して、闘うということ。 将棋盤の上で 両者が 全くオープンで、 同じコマ数で闘うと言う ゲームのスタイル。 定跡だけでなく、創造性が要求される。 天才と言われた加藤一二三が 天才羽生善治を 語ろうとするが、そこには 人間くささが実に漂う。 『羽生善治とはいったい何者なのか』 1940年生まれなので、 大山名人、升田幸三、中原誠、谷川浩司の歴代の天才たちと 対戦しながら、その感想と 羽生善治の違いを語ろうとする。 天才とは 無から有を生み出すことのできる人 と言う。 最善と思われる指し手は瞬時に浮かぶ。 時間を使うのは、念のために考えなおし、 読み直し、再検討するためなのである。 つまり 羽生善治は 直感が7割ただしいといい。 加藤一二三は、直感が9割正しいと言う。 直感は 無心である。 困難な状況を楽しむということが、羽生善治の強さ。 努力の量と勝負の結果は別である。 イヤー。将棋って じつに 奥が深いのである。

1投稿日: 2017.02.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ羽生さんの天才ぶりをひふみんの語りで読めて楽しかった! ひふみんの自分がたりも好きだよ!!単純に羽生善治論を求めてる方にはいまいちかもですが、神武以来の天才の話も聞いといて損はない、はず。

1投稿日: 2015.12.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ加藤一二三が羽生さんについて語るんだけど、まぁ自分の自慢話もちょこちょこ。棋士が棋士について語る本とかそんなに読んだことないから面白かった。天才にもいろんなタイプがあるんだな。

0投稿日: 2015.07.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ羽生さんのみならず要所要所で自分の自慢をねじ込んでくるのがだんだん苦痛になってくる 内容は羽生さんてすげーんだぜ?っていう本 一番興味深かったのは、羽生さんが家族と将棋をする時、いつでも好きな時に盤をひっくり返せるというルールを設けていたこと さすがです

0投稿日: 2015.03.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ文字通り、加藤一二三が語る羽生善治論。 天才が天才を語るだけあって、その内容は含蓄があるように感じた。 また、彼自身の天才ならではのエピソードもあり、興味深かった。

0投稿日: 2014.09.13 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトルは、羽生だけども、 内容は、ほぼ、ひふみんのお話。 読みながら、にやにやしていましたw

0投稿日: 2014.07.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ羽生善治について論じているのだが、 突然自分の話になったり、自分を天才と言ったり とにかく自己愛が凄いと感じる。

0投稿日: 2014.06.01羽生善治論という名の加藤一二三論 ウヒョー!

ひふみんが羽生さんをだしに自分がいかに天才かをこれでもかと語る。 なにせ出だしが、かつて私は、「神武以来の天才」と呼ばれた。だ 奥ゆかしいひふみんは自分のことを「天才」といったこともない。もしかしたら家の中では言っているかもしれないが、少なくとも外ではない。 ただ思ったことはある。掛け値なしに、虚心坦懐に、謙虚に自分の将棋を見つめた結果「天才」!と思ってみたのだそうだ。 じつは大山康晴に「加藤一二三は大天才である」と言われたことがある。(中略)そこで問題は、羽生さんを「大天才」と呼べるかどうか、ということである。(中略)羽生さんは「秀才型の天才」だと私は見ている。ここで言う秀才型は研究がスタイルになっているタイプもう一つの「対応型」はここ一番のときに集中して研究するタイプだと、うーむよくわからない流石に大天才ひふみんは一筋縄ではいかないのだ。ついでに大山さんは「天才」と呼ばれることはないとまで書いている。 天才は早指しが得意だが大長考も出来る。ちなみにひふみんは相手の封じ手の後、夜5時間、翌日2時間考え妙手を見いだした。ひふみんはこの話をいたるところで吹聴している。 天才は劣等感を抱かない。じつはひふみんもそうだ。中原誠に18連敗してもここでこうさせば勝っていた。それほど差はなく負けたのはたまたまだ。 「天才は盤を見た瞬間に最善手が浮かんでくる」これはひふみんに言わせれば、文系ならではの特徴である。うーむ、違うと思うがひふみんが言うならしょうがない。研究を続ける秀才型は理系の特徴なんだそうだ。そうだったのか・・・。 天才も木から落ちる。2012年達人戦の準決勝でひふみんは二手指しの反則負けをしてしまう。どうもそのときひふみんは現実感が無かったらしいのだがその理由は対局者の森内さんがモスグリーンの背広を着ていたからだと言うのがひふみんの分析だ。 将棋史に残る驚愕の一手 1989年NHK杯の準決勝当時高校生の羽生五段と対戦したひふみんに67手目の5二銀が待っていた。解説の米長さんが叫ぶ「おおっ、やった!」ひふみんも叫ぶ「ウヒョー!」 ちなみに名人戦で詰みを見つけたときにも叫んでいる「ウヒョー!」 ひふみん伝説は猫にえさをやって訴訟を起こされたり、対局中に相手の後ろから盤を覗き込んだり、駒をたたき割ったり、滝を止めたりと数えきれないらしい。 そんなひふみんが無人島に持っていきたいものは・・・羽生さん。どこまでもおちゃめだ。

2投稿日: 2014.01.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ非常に理路整然とした文章で分かりやすかった。 内容も古今東西これほどに羽生善治像に迫った著作はないだろう。一流棋士同士だからこそ分かることが多い上に一流棋士であれば他の棋士を論評するなどは通常ないからである。加藤一二三だからこそ書けた名著である。 羽生善治論と言いつつも半分は著者の自己称賛となっているがこれは加藤一二三であれば当然そうなる。逆に半分は羽生善治の話をちゃんとしてるということがすごい。

0投稿日: 2013.12.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ「加藤は沈香も焚かず、屁もひらず」の表現は笑える。将棋の世界は厳しく辛辣でそして個性豊かな集合体。 苦しい時や指し手が見えない時には相手の選択に「自由にしてください」と身を委ねる、すなわち状況を複雑にし相手の出方(他力)を利用して返し技をしかける…も凡ゆる指し手に自信がないと取れない戦法だ。実生活でもつかえるかな?!「状況を複雑にする」は!!

0投稿日: 2013.10.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

天才が天才を語る。これほど贅沢なノンフィクションもなかなかない。神武以来の天才・加藤一二三九段が、羽生善治を論じるのである。ついでに自分の天才っぷりももちろん語る。羽生ファン、加藤一二三ファンならずとも、楽しめる作品である。 個人的には、名人戦の仕掛け人としていろいろ仕事してきた舞台が再三現れるのも嬉しかった。第66期名人戦第二局、森内名人の大悪手の際は、対局室のすぐ近くにあった検討室で加藤先生があげた「うっひゃー!」という叫びが、対局室に聞こえてしまうのではないかと気を揉んだものだった。 また、私の最後の仕事となった第70期名人戦第1局の名人勢揃い写真も掲載されていた。これも企画者としては感無量である。

0投稿日: 2013.09.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ羽生善治論5割、加藤一二三論5割という感じだった。 羽生さんの事を語っているように見せかけて、ちょこちょこ自分の話に絡めるところに笑ってしまった。 羽生さんは森内さんとの相性が悪いなど、羽生さんを取り巻く棋士の話も面白かった。

0投稿日: 2013.08.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ20130815 名人同士しかわからない事。素人が聞くと自慢に取られるところをそうさせないところが作者の人格なのだろう。

0投稿日: 2013.08.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ「羽生さんは天才だけど、僕は大天才なんだよね!」みたいな流れには些か辟易するものの、加藤一二三という人を理解するのにはいいのかもしれない。

0投稿日: 2013.07.24 powered by ブクログ

powered by ブクログひふみんが羽生さんをだしに自分がいかに天才かをこれでもかと語る。 なにせ出だしが、かつて私は、「神武以来の天才」と呼ばれた。だ 奥ゆかしいひふみんは自分のことを「天才」といったこともない。もしかしたら家の中では言っているかもしれないが、少なくとも外ではない。 ただ思ったことはある。掛け値なしに、虚心坦懐に、謙虚に自分の将棋を見つめた結果「天才」!と思ってみたのだそうだ。 じつは大山康晴に「加藤一二三は大天才である」と言われたことがある。(中略)そこで問題は、羽生さんを「大天才」と呼べるかどうか、ということである。(中略)羽生さんは「秀才型の天才」だと私は見ている。ここで言う秀才型は研究がスタイルになっているタイプもう一つの「対応型」はここ一番のときに集中して研究するタイプだと、うーむよくわからない流石に大天才ひふみんは一筋縄ではいかないのだ。ついでに大山さんは「天才」と呼ばれることはないとまで書いている。 天才は早指しが得意だが大長考も出来る。ちなみにひふみんは相手の封じ手の後、夜5時間、翌日2時間考え妙手を見いだした。ひふみんはこの話をいたるところで吹聴している。 天才は劣等感を抱かない。じつはひふみんもそうだ。中原誠に18連敗してもここでこうさせば勝っていた。それほど差はなく負けたのはたまたまだ。 「天才は盤を見た瞬間に最善手が浮かんでくる」これはひふみんに言わせれば、文系ならではの特徴である。うーむ、違うと思うがひふみんが言うならしょうがない。研究を続ける秀才型は理系の特徴なんだそうだ。そうだったのか・・・。 天才も木から落ちる。2012年達人戦の準決勝でひふみんは二手指しの反則負けをしてしまう。どうもそのときひふみんは現実感が無かったらしいのだがその理由は対局者の森内さんがモスグリーンの背広を着ていたからだと言うのがひふみんの分析だ。 将棋史に残る驚愕の一手 1989年NHK杯の準決勝当時高校生の羽生五段と対戦したひふみんに67手目の5二銀が待っていた。解説の米長さんが叫ぶ「おおっ、やった!」ひふみんも叫ぶ「ウヒョー!」 ちなみに名人戦で詰みを見つけたときにも叫んでいる「ウヒョー!」 ひふみん伝説は猫にえさをやって訴訟を起こされたり、対局中に相手の後ろから盤を覗き込んだり、駒をたたき割ったり、滝を止めたりと数えきれないらしい。 そんなひふみんが無人島に持っていきたいものは・・・羽生さん。どこまでもおちゃめだ。

2投稿日: 2013.07.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ将棋の天才が将棋の天才について考えた本。 自分はこのレベルの将棋の内容について議論できるほど将棋について詳しくないのです。 しかし、それでも物事に関する考え方とか仕事との向き合い方とか参考になる部分があります。 それ以前に、羽生善治という棋士がどういう人なのか改めてわかります。そのすごさもわかります。 (以上、ほとんどブログ全文です。) ブログはこちら。 http://blog.livedoor.jp/oda1979/archives/4499113.html

0投稿日: 2013.07.16 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

羽生は秀才型の天才。 正統にして王道。相手をよく研究する。 森内名人に名人戦でいまいちなのは、森内の方が対局数が少なく、 よく研究できるから。 谷川への心配。会長就任で勝ち数が減るのではないか。 羽生とのNHK杯戦。5二銀を挙げる人が多いが、4八玉がすごいと 加藤は指摘。まさにその通りだと思う。 羽生は冒険してくる。居合抜きのようにピュッと抜くという感じ。

0投稿日: 2013.07.15 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

チェック項目18箇所。羽生善治を改めて考えてみたい……一つめは、その圧倒的な強さの秘密はどこにあるのかを探ってみたかったことである、二つめは羽生善治とは何者なのか、ということを考えてみたかったことである、そして最後の理由は、羽生さんがいったい、どこに向かおうとしているのかということに、強い興味を覚えたことだ。本書は「羽生善治論」というタイトルであるが、あえて最高峰が誰であるかを書くことは差し控えた、大作曲家であるバッハ、ベートーヴェン、モーツァルトを比べるようなもので、見解は分かれるところである。羽生善治という棋士を通して、将棋への興味と理解を深めてもらえれば、とてもうれしく思う。将棋400年の歴史に残る大名人である大山さんが棋士は「天才業」と呼んでいたのだから、少なくともタイトル戦を戦っているようなトップ棋士は、自分が意識しているかどうかはともかくとして、「天才」と呼んでもさしつかえないだろう、したがって、羽生さんも、天才であることは間違いない。大天才とは、無から有を生み出すことのできる人、まったく何もないところから、前例のない、すばらしい着手や作戦を思いつく―天才とは、そういうことができる人である。勉強をしている、していないにかかわらず、早く指すことができて、しかも着手が正確で、なおかつ勝つこと―これは、間違いなく天才の共通点である、絶対だ、天才は、盤を見た瞬間に、パッと手がひらめくのである、こうした能力は努力したからといって身につくものではない、もって生まれた、並外れた素質としかいいようがない。あとから考えた手というのは、冷静かつ慎重に、確認しながら読んでいった末の選択であるのだから、その思考回路に欠陥はないはずである、理屈でいえば、ひらめいた手よりすぐれているはずだ、しかし、読むときは往々にして自分の都合のいいように読んでしまう、どこかに判断のおかしいところが生じてしまう。直感の手、ひらめいた手というのは、無心で捉えている、将棋の世界で生きている人間は、無心の手がいちばんいいと考えているものだ。「秀才型」というのは、研究がもはやスタイルになっているタイプのことだ、羽生さんはおそらくそうだと思うし、谷川さんもこのタイプだろう。羽生さんはなんとか苦しい局面をしのぎながら、まさしく糸のような細い、細いコースを辿っていくことができるのである、それが可能である理由はやはり、「勝負勘がずば抜けている」ということだと私は思っている。「不利な状況を喜べる人間」―羽生さんは自分自身をそう評しているが、つまりピンチのときほど奮い立ち、なんとかすることを喜びと考えられる、そうした姿勢が羽生マジックを生み出すのだと思う。ほかの棋士に較べ、作戦のレパートリーが圧倒的に広いこと、それは羽生さんを語るうえで絶対に見逃せない特徴であり、完勝が多い理由にもなっているのではないかと私は思う。将棋に必要な体力は、消耗しない体力だといっていい、いかに長時間、フレッシュな状態を保てるかということが肝心なのであり、これらは憎体的トレーニングをしたからといって身につくものではない、対局を重ねていくなかでしか培われないものなのである。羽生さんと森内さんの将棋をあらためて検討してみて浮かび上がってきたことは、森内さんが非常によく羽生さんを研究しているということである、とくに序盤の研究は行き届いている、このことが、森内さんが羽生さんと相性のいい最大の理由だと私は思う。

0投稿日: 2013.07.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ天才が天才を語る。 羽生さんは天才だ ということは誰もが共感することだが、 どこが?、と尋ねられたら 多くの人は細かに答えることはできない。 漠然とした「天才」の像が作り上げられているのだ。 かくいう私もその一人。 しかしメディアが語る「天才」像ではなく、 同じ盤を挟んで対局している同志である 加藤先生が、 天才と呼ばれた加藤先生の目から見た「天才」が 語られることで、 雲の上の、神様のような「天才」が とても身近で親しみやすい「天才」に思える。 長らく盤からは遠ざかってしまっているけれど、 盤上で学んだこと、 盤を通して考えたこと、は 今の私の大部分を形成してくれている。 将棋は将棋に終わらない。 加藤先生の本を読んで、 語る「天才」に触れて 改めて考えることができた。

0投稿日: 2013.06.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ最近、将棋が面白くなって来た。 自分のレベルというのは、小学生でも勝つ事はできないかもしれないくらい弱いと思う。昔からNHKの将棋中継を観るのは好きだったし、将棋の盤面の変化を眺めるのは好きだった。 最近は便利な世の中となり、インターネットで、昔の対局を観る事が出来たりする。そうすると、昔は意味がわからなかった指し手の意図がおぼろげではあるけれど、なるほどと思える様にはなって来た。 特に加藤一二三九段と羽生善治四段(当時)の対局は、米長九段の解説の叫び声が今でも印象に残っている。ド素人でさえあの対局が凄かったと感じる事が出来たけど、その当事者である加藤一二三九段は対する羽生善治氏に対してどんな気持ちであったのか、興味があった。 そんなタイミングでこの本を見つけたからには、読まない訳にはいかない。 この本を、大変面白く読むことができた。 ちょっと将棋を勉強したいと思わせる面白さがあり、良い本だと思う。将棋を勉強する事で、棋士の思考の流れをつかめる事が少しでもできたなら、この本の面白味がさらにわかるかもと思わせる一冊じゃないのかなと感じた。

0投稿日: 2013.05.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ将棋というのは天才業、なのだそうだ。そして羽生善治さんも天才に間違いない。そしてもちろん、羽生さんと対戦し、勝ったことがある著者も。羽生善治という名前を使いながら、将棋の、そして自らの凄さを描く本。というといやらしい感じがするけど、羽生さんの著作を読んでいると、ああなるほどあの辺ね、ということがたくさん出てきて、その副読本としてもよい。やっぱり羽生善治の名前を使いながら、でも俺が! というところが、とても好感がもててよい。という点で、二重に面白い本だった。

0投稿日: 2013.05.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ加藤一二三元名人が、羽生善治について書いた本のはずだが、加藤先生が良い意味でタイトルとは関係なく、自分の書きたい内容を好きなように書いている本のように思える。 書くきっかけが、羽生の圧倒的な強さの秘密がどこにあるのか、羽生善治が何者なのか、羽生先生が一体どこへ向かおうとしているのかの3点であるとのこと。 その割には、大山先生と升田先生の話や、順位戦の米長先生との上座の争いなどが印象に残った。 羽生先生に関連する話は、森内先生との名人戦での対局数の差による調整不足の影響や、渡辺先生との竜王戦の▲6二金についての話が興味を持って読むことができた。 もう少し図面があると、楽しく読むことができたのではないかと思う。

2投稿日: 2013.05.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ「かつて私は神武以来の天才と呼ばれた」加藤一二三著による羽生善治論。天才とはなにか。全面に加藤先生の自分好きな感じが伝わってきて読んでいて微笑ましい。嫌味っぽい発言も多いが全く悪気は無いんだろうな。羽生にらみの挿絵が急に出てきて吹いた。三浦八段や森内名人は認めてないんだろう。流石に二手指しを指摘してくれないのに文句言うのは...ひふみんが語ってる姿が想像できた。

2投稿日: 2013.05.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ天才とは何か?という副題で棋士の加藤一二三氏が羽生善治氏を分析する。将棋ファンなら後半の記述とかより楽しめるんだろうか。

0投稿日: 2013.04.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ帯の羽生さんのコメント「私が知らない加藤先生がいた」が全てでしょう。でも、面白い語り口でした。 「天才」という言葉を、「誰もが思いつかない”将棋の手”を指し示す能力」、それを敷衍して「一つの芸術(棋譜=楽譜、棋士=オーケストラ、名局=名曲が加藤九段の持論)を創作する能力」と考えるのであれば、嫌みなく読めると思う。谷川会長に関するコメント以外は(笑)

2投稿日: 2013.04.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ加藤一二三先生による自分賛歌(笑)。 最高です。 一気に読み進めました。 升田幸三先生の自伝に引き続き、将棋界のトップのおじさんたちの本は間違いなく面白いのではないかとの仮説が立てられちゃいました。

0投稿日: 2013.04.13