総合評価

(30件)| 2 | ||

| 13 | ||

| 13 | ||

| 0 | ||

| 1 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ読んでいる最中はなるほどそうなのか〜とメモをとりたくなること多数。 読み終わって一旦冷静になってパラパラと全体を見返すと、また別の感覚が現れる不思議な一冊だった。 初っ端から心に突き刺さる ◯国民が不安を感じ、政治的解決に関与しなくてはならないと思うような日本の現状は極めて危険だ。(政治に国民の関心が集中すると、経済活動、文化活動が衰退し、社会が閉塞する。)しかし、現状において、これらの問題を専門家=エリートに委ねられない。なぜなら、エリートの能力、国民に対する誠実性の両面で、深刻な疑念が生じているからだ。 あー、今がまさにそうなのだな、この本が書かれた時よりもまだ酷くなってるな。 レベルの高い大学を目指してカリカリと隙間時間も惜しんで勉強している高校生たち、その学校の先生たち、その保護者を目にして、なんだか背筋がゾクっとする経験を最近した。もちろんすごいことだけれど、何か腑に落ちない。何かが抜け落ちている感じ。ただ学力をつけるだけでなく、人として大切な思いやり、共感覚などをどう欠落させず勉学に邁進させるといいのか、気になって手に取った。 エリート育成のための育て方、と言っても過言ではない内容だった。政治家は数学的な力が足りない、宗教観が大切な意味など、面白く読めた。 ただ、知の巨人の経験からくる、一人の主観も多く入っているし、現実にはよほど恵まれた環境にいないと無理があるよな、ということも多かった。エリートとは、低所得な平凡家庭からはやはり生まれづらいのだなと悲しく感じた。 子供が本に親しむためのアプローチは、もっと早くに読みたかったなと思った。 今から教育を変えて力をいれたら、10年後、日本には良い政治家が現れ、国も好転するだろうと書いてあった。もうすでに10年以上経過。ダメだったんだな、とがっかり。10年前に比べると、教育も人間もどんどん悪くなっている様に感じる。食い止めることは可能なのだろうか。佐藤優さんでもダメならダメなのか…と落ち込んでしまった。

34投稿日: 2025.06.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ「教養」というワードに惹かれて手に取った。 なるほどーと納得する主張 分かるけど、でもねぇ…と現実問題ハードル高いと思ってしまう主張 一理あるけど私はこう思うな…と自分のスタンスを改めて自覚させてくれるような主張 など、さまざま。 全てを参考にするというよりは、展開されている話に自分も一緒に考えながら読み進めた。 「子どもの教養を育む」という意識が持てただけでも、読んでよかったと思えた。 それにしても、佐藤さんの多方面からの話の展開力に驚嘆。まさに教養を見せつけられた。 教養を駆使しながら思考を働かせるって、楽しいだろうなぁ。 紹介されている本の振れ幅もすごい。

0投稿日: 2024.12.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ近年、詰め込み式の教育スタイルや、学歴主義的な面が批判されていて、勉強一辺倒ではなくコミュニケーションであったり身体性であったり自然や社会との繋がりの方が注目されている印象である。また同時に、学校教育は洗脳であったり即効性のない不要な学問まで押し付けられるという批判から、ホリエモンなど多くのインフルエンサーが学校教育を否定的に論じている。 そんな昨今なので、しっかり机に向かって勉強することを推奨する点に面食らった。 しかし「教養」という視点でも、また思考力を身につけて人生を豊かにするという視点でも、よく精査された「基盤」となる知識を体系的に学べる学校教育は確かに非常に有効だと私も実感している。 どちらかというと問題なのは教員の量と質であったり、画一的過ぎるカリキュラムの方なのだろう。 教養にも一般教育にも、また即効性のあるノウハウに対しても、読書は欠かせない。 お薦めの本も随所に紹介されているので、一読の価値があるだろう。

3投稿日: 2024.06.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ特に小学校高学年以上の子どもがいる家庭にはおすすめ。 子育てに対する考え方・主張がハッキリしているので、「あう/あわない」は分かれるかなと思いますが、「なるほど、こういうロジックで子育てを捉えることもできるんだな。」という気づきや発見が多い一冊でした。 また、著者の佐藤優さんが圧倒的な読書家で、本書の中で沢山の参考書籍を紹介してくれます。 このチョイスがとてもセンスフルで、次に読む本に事欠きません。 これだけでも⭐︎1つ分には相当します。

0投稿日: 2024.05.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ知識人として有名な著者との対談形式の教養本。今までにない観点で、教養の育て方を考えられて興味深い。子供に対してだけでなく、大人も子育てをする上での注意点がわかる一冊

0投稿日: 2019.06.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ特に科学的根拠や統計データに基づいているわけではなく、あくまでご本人の感想として、参考程度に捉えたほうがよいかなと感じました。 ただ、これまで出会えていなかった良書を知ることができただけでも本書を読んでよかったと思います。

0投稿日: 2019.02.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ佐藤優と井戸まさえ(民主党議員)の対談形式による、子供の教育に関する本。佐藤優は教育に対しても確固たる信念を持ち、歯切れ良く意見を述べている。ただし、自分に子供がいないためか、説得力に欠ける点も見受けられた。子供に読ますべき数々の本の紹介は面白い。 「(文章の)起承転結が問題。「転」は不要。起承転結で書いてしまうと、公務員試験も司法試験も全部落ちます」p78 「教育の最終的なところは「信頼醸成」に尽きる。どうやって信頼される人間になるか、あるいは人を信頼できる人間になるかというのは、どうやってだまされない人間になるかと「裏と表」なわけです。信頼について勉強する、信頼関係を構築できるということは、だまされない、人をだまさないということ(を学ぶこと)」p242

1投稿日: 2018.11.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ安定の佐藤優。 教養は、人が生き残るために必要という原則があるように思える。 今の時代で、子供が生き残っていくには、学校での勉強は避けて通れないんだから勉強させる必要があるよね。時代が違えば、動物の狩りの仕方だったり、農作物の育て方だったり。状況に応じて、生き残っていく術をどうやって獲得していくか? 途中紹介されていたが、個人的に国内の私小説って嫌いなんだけど、小説から追体験させる必要については、確かに良い悪い、好き嫌いという判断を自分自身で出来るようになる点でそうだなと思えた。

0投稿日: 2018.01.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ普段私は対談形式の本って読まないんですけど、今回は「子どもの教養をどう育てるか」という、普段から興味のあるテーマだったので、すんなり読めました。 ところどころ「なるほど~」と思うところはありましたが、あくまで個人的考えとして参考にするレベルの話にとどめたいなと思いました。 1章の「子どもを本好きにさせるには」のところにはたくさんのおすすめ本が出てきます。図書館でオススメされる古臭いベストセラーの本ばかりじゃないオススメが多くあったので参考になりそうです。 また、なるほどと思ったのは、子どもたちに宗教観を育てることも大事という話。道徳の時間に教えるよりも宗教的な話のほうが心に響きやすいので、アリかなと思う。幼稚園や保育園は宗教系がオススメというのもうなずけます。 ちなみに我が家の子どもたちは最近、長男の友達のおうちが教会なのでイベントのたびに出かけ、そこでお話を聞いてきています。親が話してもなかなか聞いてくれないのに、第三者的立場の大人が話すと耳を傾けるので不思議です。

0投稿日: 2015.07.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ子どもの教育をテーマにした、知の巨人・佐藤優と国会議員・井戸まさえの対談。前半は比較的具体的に「書く力」や「読む力」、また「受験」などいくつかの項目に分けてそのポイントを佐藤優が説明する形。後半は『八日目の蝉』を題材に、そこから現代の家族関係の問題点を読み解いている。 対談という形式だからか、全体を振り返るとなんとなく焦点がぼやけてしまう。けれど個別具体的に詳細を見ていくと参考になる部分も多い。たとえばこんなところ。 ◼️本は書き込みをしたり、ポストイットを貼るなどして、汚して読むというのが佐藤流読書術でしたね。それでこそ頭に入るのだと。 ◼️p36-37 理屈で説明するのは難しい民族の特徴や文化を、神話はわかりやすい言葉で物語っているからです。 ◼️p54 「親はどんなことがあっても子どもを許す」「子どもの味方である」という信頼関係をきちんとつくっておくことですね。 ◼️p56 偉人の話の対極になるのですが、社会はわれわれ凡人によってつくられているということも忘れてはなりません。だから、ふつうの人が危機的な状況においてどういう選択をしたかを学んでおくことは、重要だと思うんです。 ◼️p131 国際社会に通用するためには、外国語と数学と国語の力が重要です。国語はイコール論理の力です。この3つは絶対に必要ですね。 ただ本の最後で、子どもの教育で大事なのは結局「信頼醸成」なんだという主張がされていたが、これは些か唐突すぎではないだろうか。

0投稿日: 2015.07.20読んで良かった。

井戸まさえさんがホスト役として佐藤優氏が教育を論じる異色の本。大きく三部に別れている。一部に子供に読み聞かせる本の紹介から学校の選び方や塾の習わせ方等、親が一度は悩む事柄に明快に回答やヒントを与える。二部には角田光代、八日目の蝉を題材に親と子、家族とは何かを深く考察する。最後に三部では親のあるあるお悩みQ&Aに回答していく。自分としては一部の対談が示唆にとんで楽しく読めた。小さなお子さんがいる方には早めに読んで頂きたい一冊です。

1投稿日: 2015.04.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ―――――――――――――――――――――――――――――― 子どもに読ませたくない本は、人をバカにする本。43 ―――――――――――――――――――――――――――――― 子どもは「自分よりわがままな存在」に出会って、はじめて自分の姿を客観視できるようになる。147 ―――――――――――――――――――――――――――――― 女性の外交官のほうが自分の力に自信がある人が多いように思います。ただし、みんな気は強いですが。でも、気が強いのを隠す力はある。教養のある人は闘志を隠します。教養とは隠す力でもありますから。181 ――――――――――――――――――――――――――――――

0投稿日: 2014.10.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ人とは、他人に比べ操作し易い自己の判断を正当化する傾向がある。そのため、人生訓は必ず、その人の経験則に基づき、主観というフィルターを通して語られる。謙遜しながらも内在する、自己に対する圧倒的自信。本著曰く、隠す事も教養。しかし、この立場から語られる教訓は、かなりの歪みを持つ危険性があり、本著もそこを脱せない。 つまり、語られるのは、佐藤優が咀嚼し、胃袋で消化した価値観と言葉だ。 私の価値観とは、例えば、次の事が異なる。習い事は、不要ではなく、あればベターなものだ。予備校は、行った方が良いとは思わない。テレビは必要とは思わないが、ゲームは依存しない限り、やった方が良い。これらは、私自身の生き方からの人生訓だ。自分がそのように生き、今の自分をわりと気に入っている。価値観とは、そのようにして生まれる。説教は、価値観を通じて放たれる。本著は、指南書ではなく、参考書だ。 叩き込み教育。受験のための勉強。否定的に捉えがちだし、私もある部分には否定的だ。しかし、唯一、光ある教科がある。それは、国語だ。その他の科目はどれだけ効率良く暗記ができたかを確かめる教科だ。従い、勉強時間に結果が比例する。しかし、国語は勉強時間とは無関係だ。地頭を問われる。論理性を問われる。勉強ができる子も、国語の点数は安定しない。そして、この事が、社会に出て活躍できるか、という点の核心部となる。読みながら、そんな事を考えた。

4投稿日: 2014.10.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「舌切雀」の「絵本を読んでいる大人のほうは、多かれ少なかれ見た目で大きいつづらを選んで"失敗した"という体験をしているんですね。」に思わず吹き出した。 読ませる本、家庭学習、受験、環境などについて井戸さんの質問に佐藤さんがバンバン応えて行く。 あまりにも内容が多岐にわたって盛り込まれているので消化するのに苦労する。 一度読んだだけではすんなり入ってこない。 というか、佐藤さんが示しているのはあくまでも入り口なのでこれを受けてどうするかと悶々としているというか。 「採用基準」といい本書といい、日本の未来はそうとうに厳しい見通し。 ・教養は「読む」「書く」「聞く」「話す」4つの力。 ・読む本のステップアップ 絵本→神話→偉人伝 名作(時代が違うもの)は映像と連動 同世代の小説で追体験させる ・「点数がいい」「理解できている」「頭がいい」ということはそれぞれ別のことと親が理解していることが重要 ・「理論力」を身につけると国語の問題は8割できる 国語ができるようになれば、すべての科目の成績が上がる ・「テレビとゲームは敵」 ・物事というのは、8割を超えた後、そこから完璧なところまで近づくいていくには、特別な努力が必要になるんです。逆に言えば、どんな問題でも8割理解していれば、だいたい対応できるんです。 ・教養のある人は闘志を隠します。教養とは隠す力でもありますから。 ・教育の最終的なところは、社会人の教育でも、子どもの教育でも、結局は「信頼醸成」に尽きると思うんです。 どうやって信頼される人間になるか。あるいは人を信頼できる人間になるかというのは、どうやって騙されない人間になるかということと「裏と表」なわけです。 ・「その先に子どもの幸せがあるか」ということを考える。

4投稿日: 2014.02.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ今の子供たちは,生まれたときからゲームや携帯電話があって,誘惑に打ち勝つのに本当に大変だなと思います。 本を読む楽しみを教えてくれた両親には感謝。 自分の子供に面白いことはゲームだけじゃないんだと教えてあげたいです。

0投稿日: 2014.02.15 powered by ブクログ

powered by ブクログここ最近、小2の子どもに「図書館行く?」と尋ねると、「行く行く!」との嬉しそうな答えが来ることが増えてきました。お目当ては『マジック・ツリーハウス』というファンタジーシリーズ、各国の歴史ネタも散りばめられていて、意外と侮れません(「アレクサンダー大王」の話をし始めた時には、ちょっとびっくりしました)。 もともとは、昔話系の絵本から始まって、『ミッケ』などのギミック系を経て、最近では『マジック・ツリーハウス』の他、『かいけつゾロリ』や『ドラえもん』、ポケモンや名探偵コナンの映画ノベライズあたりなどが主流です。 この先どんな方向性で読書の機会を広げていこうかなぁ、、と悩んでいるのですが、そんな中、子どもに対するお勧め本の解説書としても面白いなぁと感じたのが、こちら。 元外交官で“知の巨人”とも言われる佐藤優さんと、5人のお子さんを育てられている元衆議院議員・井戸まさえさんの、育児を軸にした“教養”を涵養していくことについての対談集となります。 子どもと一緒に読んでほしいとの想いからか、平易な書き方でサラッと読めますが、内容は非常に濃いものとなっています。 “子どもが興味を持つ本を与えて、活字好きにすることが重要” これは確かにそう感じることが多く、本に限らず、興味が無いものは何事も長続きはしないなと。ただ、そのきっかけは半ば強制でもいいかなと思います。うちの例では、強制的に放り込んだスイミングは何のかんのと3年目に突入ですが、野球やサッカーは、体験だけで終わっています。。 “読み方の指導というのは、課題図書を与えるのであれば、 具体的な「課題」を与えることです。” そして、興味が継続するのであれば、どこかのタイミングからは“成果(アウトプット)”を意識させていくことが大事なのかな、とも。 お二人は、教育の究極的な目的を「信頼」 とされ、ではその信頼関係を作るのに必要なものを「思いやり」「想像力」「ユーモア」とされています。それではどのようにそれらを身につけていけばいいのか、、それに対する一つの“解”として「読書」を位置付けられていて、どのような本を手に取らせればよいのかとの、談義を重ねられています。 その幅は広く、古今東西の古典名著はもとより、絵本、漫画、小説などなど、非常に多岐にわたるジャンルの本が紹介されています。 そして“教養”を身にまとうには、次の2点が大事とおっしゃっています。 “ひとつは学術です。 論理によって自分の置かれている 社会的な位置を知って、言語化していくことです。” “もうひとつは、小説によって、 自分の社会的に置かれている位置を 感情で追体験することです。” 論理と感情、一見相反するモノのようですが、どちらかに偏るのではなく、どちらもバランスよく“食べていく”のが大事なのかなと。小説などでの虚構の設定であっても、その中で語られている事象に対し、自分自身がどう感じたのかというコトは間違いなく“真実”として、残るでしょうから。 “いまはどの大学を出ていようと、どのくらいの教養のレベルがあるかという 国際スタンダードが問われる時代” そしてそれらを高いレベルで融合させた教養が、国際的に求められるレベルなのかな、とも。確か“地頭”という言葉を使い始めたのは佐藤さんだったと思いますが、ソレはこのレベルに達して初めて説得力が出てくる言葉なんですかね、、なんて風にも。 ふと佐藤さんが『読書の技法』で「ビジネスの延長で雑談をするには、専門分野とは全く別の“歴史書や哲学書、さらに小説など、意外な本を挙げる必要がある”」と話されていたことも思い出しました。 “小説というのは、自分たちは同じ時間を共有して、 同じ舞台にいるんだという、共通の意識を持たせる文学形式です。” 本書の後半では『八日目の蝉』を題材にして、人の罪と罰、そして営みの螺旋について読み解こうとされています。こちら、表面的に言えば人さらいの話です、現実的になかなかできるものではないでしょう。だからこそ、追体験としての価値を見いだせるのだと思います。 仮に私が同じような位置付けで取り上げるとすれば、『シャーロック・ホームズ』のシリーズ、それも短編をあげるでしょう。昔から不思議と好きだったのですが、それは、19世紀ロンドン、そしてイギリスの“在り様”を追体験できるから、と今では考えています(ポアロやルパンには不思議と惹かれなかったんです)。 なお、井戸さんは5人のお子さんがいらっしゃるそうですが、佐藤さんにはお子さんはおられないそうです。それでも不思議とスルッと入って来る説得力があるのは、、古くはモスクワ駐在時代に現地の学生にポケットマネーで仕事を与えていた、今でも、経済的に困窮している学生を同じように支援しているとのエピソードがあるからでしょうか。 一貫して、その“軸”がブレない方なのだなと言うことを、感じることができました。我が身を振り返って、ブレない軸をどの程度に持てているのだろうか、なんてことを考えさせられた一冊です。

9投稿日: 2014.02.04 powered by ブクログ

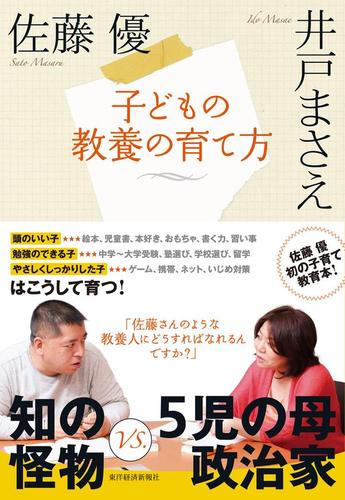

powered by ブクログ作家、佐藤優氏にとって初めての育児教育本です。対談がメインで、その相手は5人の子どもの母親である元衆議院議員の井戸まきえさんとによるもので、段階を踏んだ解説がとても参考になるものでございました。 本書は「知の怪物」の異名を持つ作家、佐藤優氏と、自らも5人の子供を持つ母親である元衆議院議員の井戸まきえさんの2人が、共著で著したもので、佐藤優氏にとっては初めての子育て教育本になるのだそうです。 「佐藤さんのような教養人にはどうすればなれるんですか?」 という井戸まきえさんの直球の質問に対して佐藤氏は実に丁寧な形で答えていて、読んでいてとても面白かったです。それも段階的に示されており、本を読む力に始まって文章を読み、書く力。習い事や受験勉強に至るまでのロードマップが記されており、僕もこれを読みながら自分の来し方行く末を思い浮かべておりました。 紹介されているテキストも東西の古典から、角田光代さんの傑作『八日目の蝉』に至るまで、幅広いものがございました。そして、巻末のほうでは育児をめぐる相談に対する二人からの回答が収録されており、とても参考になりました。 しかし、僕がとても感銘を受けたのは育児の話ではなく、かつて佐藤氏が外交官時代にロシアのモスクワ大学で教鞭をとっていた際、生活に困っていた学生を自らのポケットマネーで仕事を与え、援助していたというエピソードがあり、現在、職業作家となっても自らのできる範囲で、経済的に困窮している学生達を支援しているのだそうです。その中で公認会計士などになり、佐藤氏の下を巣立っていった方がいるという話で彼の持つ軸がぶれていないことを再確認いたしました。 僕にはまだ育児の経験がありませんが、将来の参考になればと。また、現在育児をされていらっしゃる方は、とても参考になるかと思われます。

2投稿日: 2013.10.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ当たり前のことを当たり前にやる。 わかってはいるけどこれが難しい。 でも子供のためにやらなきゃいけません。 メンタルを鍛えましょう。

0投稿日: 2013.09.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ子育てにあたり、既に多くのことを実行していた それなのでとても共感できます 特に前半が素晴らしい お勧めできます ただ、青空文庫の扱いは如何なものかとは思います

0投稿日: 2013.08.05 powered by ブクログ

powered by ブクログちょっと・・・・、私の感覚とは違うかな。というのが第一印象。 宗教系の学校へという言葉には、ピンときた。 道徳としての宗教という考え方。

0投稿日: 2013.07.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ子どもが小学生になり、勉強や読書に携わるにつれ、自分が教養が無いために、同じ苦労をさせたくないという思いから、教養を身につけておきたいと思うようになった。そのため、この本を手にとった。この本からは、教養を育てるために、きちんと本を読むこと、論理の力をつけること、体験から学ぶことの必要性を学んだ。なかなか時間がなくて子どもと向きあう時間が取れないが、時間がとれた時には、濃い時間を過ごせるように覚えておきたい。それと、できるだけ時間を取るようにしたい。本当に親子で楽しめるのはせいぜい4年生までということらしいので。

0投稿日: 2013.07.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ「構造化されていると、とくに差別をしている側は、自分が差別者であることについて自覚しないのが通常です」ま。男は自分が優遇されてること自体に自覚ないからな。

0投稿日: 2013.06.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ佐藤氏による子育ての本が読みたかったので夢が叶ったかの様な気持ち。 以前、氏はクレヨンしんちゃんのママがしんちゃんを自己同一/自己の延長として見ており、そのため家庭への引力が強すぎると看過していたため、氏の子度達への愛情が感じらていた。 氏には子供はいないが、日本、ひいては世界中の子供達のために勉強を続けられている。 素晴らしい本で多くの学びになった。 なお、氏は優しいため、対談相手の政治家・五人の母親である井戸まさえ氏に対して気遣いや遠慮が有り、表現を抑えた箇所が幾つか見受けられ残念。 いつか佐藤氏ひとりの著作を読みたい。

0投稿日: 2013.05.19 powered by ブクログ

powered by ブクログめも:ユーモア 話す場合はどこかで笑いという間がないといけない。でもそのユーモアを適切なときに、的確なボリュームで効果的に使えるかどうかは、大変高度な教養が必要とされる。 点数がいいということわ理解できてるということ、頭がいいということは夫々違う。暗記だけしてたら成績はいいかもしれないが、本当の意味での考える力、理解力はつかない。それが長じてその子の生きる力になるか。幸せに繋がるのか。 暗記だけで乗り切ると、高校に入ってからついていけなくなる。英語と数学は高校で覚えなければならない事項が極端に増える。特に数学で躓くと、論理力が弱くなる。 受験はさせる。受験勉強で身についた知識は一生役に立つ。 教養とは隠す力でもある。教養のある人は闘志を隠す。 どうやって人との信頼関係をつくりあげるのか。必要なのは思いやり、想像力、ユーモア。その土台には教養がないと湧き上がってこない。

0投稿日: 2013.05.04 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

今まで読んだ佐藤さんの本はおもしろくてためになりましたが、これはいただけません。児童の発達について理解していない発言が含まれています。他の部分がもっともな内容なだけに、全体を信じる人もいるだろうと思うと... 小学4年くらいから一日三時間は机にむかえ とか 本を読む時は課題を与えよ とか 平均的な子ども(8割。もっと?)にとってはマイナスが大きい。 井戸さんが、 数学苦手だけど算盤やってたから計算だけは得意 だから算盤はよい と発言し、佐藤さんも肯定していますが 余裕がないのに算盤で計算を加速させると、算盤得意で数学苦手な人になるので、こういう無責任なお薦めは、ほんとやめてほしいです。

0投稿日: 2013.04.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ携帯電話 TV ゲームとどう付き合うかは子供を持つ親として 誰もが悩む問題 どうしても他の子どもとの付き合いを考えて 与えてしまうこともあるが 中毒性があるとなるとさすがに 気にしてしまう 日本にはきっちりした宗教はないものの「お天道さまがみている」 という感覚は非常に大事 アメリカにあって中国にないものは まさにこれで これがないと無秩序に欲望が先走る 読書を通じて信頼関係を学び自立 自制の感覚を我が子にも を育んでもらいたい

0投稿日: 2013.03.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ今の世代(なんとかチルドレンとか、なんとかガールズとか)は、教養もなく、たまたまそういうポジションになっちまった連中で、次の世代の対策をしなけりゃあね、というスタート。対談本なので、ちょっと冗長。 子どもをどう教養豊かな人にそだてるか、もうちょっというと、本文中にもある「お天道さまが見ている」という概念を、ちゃんと持たせられるか。 エリート教育は僕にとってはどうでもいいし、決めつけ的な印象もある。けれど、教育熱心ではない人が読んだら、何かに気がついたりするのかもしれない。うちにはもう小さい子はいないけど、まだやれることはあるのだろうなあ。本の紹介本、と思えば楽しいです。

0投稿日: 2013.02.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ20130131 むくどりのゆめ 八日目の蝉 ソ連 宗主国を持たない帝国 スターリン グルジア人 ソ連共産党中央委員会 マルクス・レーニン主義というイデオロギー 国民が政治に熱中すると経済は停滞する 経済や文化活動に専心することで国は豊かになる 偶然のエリート 政治・社会の混乱期に急速なキャリア上昇 読み方の指導 課題を 例「こころ」先生がKに対して取った言動は友達への態度といえるか 絵本 子どもが世界に対してアクセスするための最初の場所 神話 合理的でない 大人になる前の人間の物の考え方 ホームズやガリバー旅行記 国際的な教養のベース 親はどんなことがあっても子どもを許すという信頼関係 五味川純平 普通の人が危機的状況でどんな判断をしたか プロの手(編集者)の手が加わったものを読む ブログではなく 地図を読む習慣 電子書籍で読むことに慣れておく 読む書く聞く話す 日本人の実質識字率5%、新聞は意味を持たない(国家の罠) 要約の練習 1500~2000字の文章を200字に 敷衍 同じことを別の言葉で説明を加えて書く 学術文庫 『論文の書き方』 ラジオに親しむ 習字、そろばん ピアノ 海外でのコミュニケーション 水泳 海外のビーチで 出口汪『論理エンジン』 中学受験 人生には競争があるのだということを早いうちに知らせる 複数言語をやるとすごく力がつく 入学歴社会から学歴社会 東大ブランド 海外では通用しない 文学部で学んだこと 未知の問題に遭遇したとき 国際社会 外国語、数学、国語(論理) 微分は先読み、積分は歴史 尖閣領有棚上げ 1972~78の日中国交正常化の際 数学 ブルーバックス『新体系中学・高校』 ブラックボックス化 知識がなくても使える 数学力の低下 「菊と刀」悪いことは悪い 動物を飼う 子どもが管理者の立場に 自分よりわがままな存在に会ってはじめて自分を客観視 一人旅をさせる 読書もいいが体験も 非日常の場を意識的につくる 動物行動学『ソロモンの指環』 教育でも「何をやってはいけないか」暴力 ダメなものはダメ ゲームではなく、別の楽しいもの ある種のことについてはまわりに左右されないという信念 監視ではなく監督 小遣い帳と引き換えに小遣いを渡す 子どもは社会のもの しっかりした大人にすることで社会が強くなる 親が友達を選ぶというのは避けたほうがいい 佐藤、事件のとき助けてくれたのは女性外交官 出世しなくてもいいから筋を通すという気概 子どものいじめ ユング心理学『魂にメスはいらない』 八日目の蝉 カール・シュミット ナチズムを理論化 ノモス 法 近代的な自由の特徴 愚行権の尊重 (ジョン・ステュアート・ミル) すなわち幸福追求権 日本国憲法で保障 オイコス 成人男子だけでなく、子どもも女性も奴隷も入る ビア 暴力によって家を支配しても構わないというルール 母系制社会 おじさんが子どもの教育や結婚に口を出す 父親、血がつながっているかわからない 母親の兄弟、つながっている 共時性 横の列、通時性 縦の列 社会的な子育て 言論活動、個人的に大学生支援 フロイト うつは脳の分泌の問題 薬を出す 生成 外側からの働きかけによって内側の力が発現、変容していく 日本人の時間の流れ 円環 ヨーロッパ人 直線 スタートがあって終わりがある 子どもを自分の延長線上に置いてはいけない 付属物ではない 悪の教育 小説を通じて 感動体験は人の話を直接聞かせる 日本語の「愛」もともと形があるもの、執着に近い、悪い言葉 エロース 自分に欠けているものを埋めようとする あこがれ フェロース 大切な友人関係 アガペー 神の愛 無償の愛 人間はある気質が極端に発展してしまうと統合失調症になる 逆の方向だとうつ病 ラテン語 アンテ・フェストゥム 祭りの前 先のことだけを考える、妄想 ポスト・フェストゥム 祭りのあと もう取り返しがつかない 信頼関係 一回確立すると伝染していく 学校 和や協調性を学ぶ場 教養のための外国語 ギリシア・ラテン・漢文・サンスクリット・ドイツ ジグソーパズルはおすすめしない、最後にできるのが決まった形だから おもちゃはいらない 道具がないと創造性が出てくる お手伝い お金はあげずにお礼をする 美術館・博物館 行くたびにテーマを決めてゆっくりまわる

0投稿日: 2013.01.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ"教育の究極の目的とは「信頼」だと申し上げましたが、何よりも重要なのは、お母さん、お父さんと、子どもの信頼関係です。.....教養のある人は、信頼関係を構築することがより容易にできる。そうじゃないと、お金に頼ります。" 暴力にも頼る、、、

0投稿日: 2013.01.25 powered by ブクログ

powered by ブクログなるほどなと思ったところ(抜粋) 「高度な専門知識と経験を必要とする分野で、素人が嘴を挟んで事態が改善する可能性は皆無。」(p5) 「子どもは反復で飽きない」(p81) 「サムシング・グレート」、日本でいえば「お天道様が見ている」(p140) 「悪い経験を小説を通じてさせてやる」(p221) 教育の究極的な目的とは「信頼」

0投稿日: 2013.01.12