総合評価

(154件)| 42 | ||

| 59 | ||

| 38 | ||

| 5 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ザ・ゴールを読んだ後、続編が読んでみたくなり購入しました。 ザ・ゴールと比較すると、ストーリーや解説されているコンセプトに対する大きな驚きや面白みを感じなかったが、 解説に記載されている下記の内容でかなり腹落ちした。 - ザ・ゴール1は供給・生産のボトルネック解消(需要が供給を上回っている時に用いる) - ザ・ゴール2は市場のボトルネックの会場(市場が成長していない時に用いる) また、博士が2を続編として書いた背景がとても参考になった。 UDE(望ましくない状態や問題)を書き出して、関連付け、 根本となるキーの原因・問題を見つけ、アプローチを検討し、その結果新たに起こるネガティブへの対策も検討していく、というようなプロセスをツールを用いて行うことが紹介されており、日々の業務にも活かせる点があると感じた。 もっともこの本を読んで良かったと感じた部分として、企業の目的の3つとして提示されていた3点はとてもしっくりきた。 - 現在から将来にわたって、お金を儲ける(会社の所有者の視点) - 現在から将来にわたって、従業員に対して安心で満足できる環境を与える(労働者の視点) - 現在から将来にわたって、市場を満足させる(市場の視点) トレードオフではなくお互いが補完し合う関係ということは、ぶれない視点として持ち続けたいと感じた。

0投稿日: 2025.11.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ『ザ・ゴール1』が秀逸な内容だっただけに、やや落差を感じてしまった。〝2”では、ロジックツリーをメインに事業売却検討の話が進められる。 そのプロセス一点突破でストーリーを構築しているように見えてしまった事や〝1”と違い家庭生活での例え話も強引。主人公の妻から、ではプロセスを用いて話をしてみましょうとか、親子でプロセスを用いる事を賛美するような雰囲気が「営業用ストーリー」みたいに見えてしまい、その辺を分かりやすく自然に取り入れた〝1”に対して見劣りする感じだ。 とにかく書き出して関連性を紐解いて、という感じだが、解釈が安易過ぎるだろうか。いや、悪い本ではないと思うが相性の問題か。

77投稿日: 2025.08.26 powered by ブクログ

powered by ブクログザゴール1を読んだら、続編が読みたくなって、手にとった本。分厚いから(1に比べたらマシだけど、、)通勤には重たいので、家で寝る前に少しずつ読みすすめていってたら、気づいたら読了していた。 現状把握、課題抽出、対策のとり方を物語を通じて追体験していける内容で、考え方のフレームワークは勉強になる。ただ自分の仕事に置き換えて使えるところまで、落とし込めてないなと思う。

8投稿日: 2025.08.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ「コミック版ザ・ゴール2」は、前作「ザ・ゴール1」で述べられた部分最適ではなく全体最適の重要性をさらに深掘りし、問題解決のための思考プロセスに焦点を当てている。具体的には、クラウド法とツリー法というツールを活用し、問題の分析と解決を図る手法を紹介している。 まず、原因と結果の関係から、一見たくさんあるように見える問題や、見えていない問題を見つけ出し、その大本(コア)となっている問題を特定する方法を解説している。これには、「現状ツリー」を用いて、好ましくない現象(UDE)をリストアップし、その因果関係を図にする手法が含まれる。 次に、「未来現実ツリー」を使って、現状ツリーから望ましい未来を考え、具体的な目標を設定する方法を紹介している。これにより、出発点(現実)と目標とのギャップを埋めるための具体的なステップを明確にすることができる。 「コミック版ザ・ゴール2」は、企業が直面する複雑な問題を構造的に理解し、効果的に解決するための実践的なツールと方法論を提供している。エリヤフ・ゴールドラットの理論を基に、読者に新しい視点と具体的な解決策を示し、持続可能な成長を実現するための道筋を提供する一冊である。

0投稿日: 2024.09.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ前作に続いて、TOC(制約理論)の思考プロセスの領域について小説仕立てで解説している本。解説にもある通り、前作が生産現場でのボトルネックに焦点を当てたものに対して、今作では市場のボトルネックを分析してコアな解決策を見極めるプロセスについて書かれている。事業だけでなく、企業経営全体がスコープとなっており、理解が難しい部分もあったが市場/顧客視点に立つとはどういうことか、など勉強になる内容だった。

1投稿日: 2024.08.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ思考プロセスの実践フェーズでは、心の中で声に出して読む必要がある。 アニメ版を見て、そう感じました。

0投稿日: 2024.06.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ思考プロセスを自分ですぐに作れるようにはならないかもしれないけど、とても参考になる考え方のフレームワークだと思った。

0投稿日: 2024.05.19 powered by ブクログ

powered by ブクログザ・ゴールシリーズの二作目。本作では、思考のボトルネックを解消すべく、思考法について紹介されている。 共通のゴールを雲と見立て、雲に至るまでの道を整理しながら対立構造を明らかにする。その対立構造自体を見せることで相手に理解を促すことができるし、それを用いて解決策を考えることもできる。 これをビジネスに適用する場合、もう少し複雑性が増すが、基本的には同じ構造で進めていく。作中では、現状問題構造ツリーや未来問題構造ツリーと呼ばれる。 注意すべき点は、先に課題ではなくUDE(Undesired Effects、好ましくない結果)を書き出しておき、配置していく中で真の課題を明らかにしていく。UDEの内のいくつかが真の課題である場合もあるが、そうでない場合もあるため区分けが必要。 また、ネガティブブランチという、対立解消のアイデアを実行した場合に新たに発生する問題も書き加え、潰し込みをしていくことが大切。

0投稿日: 2024.04.30 powered by ブクログ

powered by ブクログザゴール1の応用系 生産管理に留まらず思考プロセスにも制約理論を用いることは理解したが、自分なりに消化して使うというのはなかなか簡単ではない。一旦読んだが理解度は高くないので、漫画版、映画などで補っていこう

2投稿日: 2024.04.17 powered by ブクログ

powered by ブクログー これまでの話をまとめてみましょう。『現在から将来にわたって、お金を儲ける』、『現在から将来にわたって、従業員に対して安心で満足できる環境を与える』、『現在から将来にわたって、市場を満足させる』。この三つについては、みなさん異論はなかったと思います。『現在から将来にわたって、お金を儲ける』は企業を所有する側の考え方です。二番目の『現在から将来にわたって、従業員に対して安心で満足できる環境を与える 』は 従業員を代表する組合側の考え方です。三つ目の『現在から将来にわたって、市場を満足させる』ですが、これは最近の経営手法で特に強く唱えられていることです。我々企業の経営者は、この三つすべてを実現しなければいけません ー UDE (Undesirable Effects)を解消するツリーが重要なんだけど、究極的には因果関係を徹底的に考察して、それを解消する思考のプロセスをしっかり考えようね、って話。 これを本気で必死でやるかどうかが重要なんだろうなぁ。

2投稿日: 2023.03.31 powered by ブクログ

powered by ブクログTOC 制約条件理論 を用いる問題解決の話。 今回は思考プロセスがテーマ。取締役の昼と夜の顔が違うことが面白い。

0投稿日: 2022.11.16 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

UDEと現状問題構造ツリー、「従業員が自分の仕事に満足していなかったり、自分の会社を誇りに思うことができなければ、会社が損失を出すのは時間の問題」、利益確保と従業員満足と市場満足

0投稿日: 2022.05.22 powered by ブクログ

powered by ブクログザゴールの続編。ザゴールでは制約理論がテーマだったが、2は「思考プロセス」という、より一般的なものがテーマ。 より一般的ということで、会社経営だけでなく家庭の問題に取り組む場面なども登場するのだが、いまいち作り話っぽくて腹落ちしない。 出来としてはザゴールに及ばない。

0投稿日: 2022.04.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこれは購入したまま、読まずに20年間放置していた様だ。 前作とはスコープが異なるため、少し現実感というところで難しいのだろうとは思うが、考え方としては大いに参考になる。 しかし、20年前にはおそらく一般的ではなかったと思われる、今につながるもの(例えば、サブスク、CSR、ESGなど)が垣間見えるのが興味ふかい。

1投稿日: 2021.08.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ・「ザ・ゴール2」からの続きでストーリー展開で進んでいく。 ・なかなか要点を掴むのが難しいが、最後の解説部分に集約されており、その後2周目に向かうと、内容が入ってきやすい。

0投稿日: 2021.07.01 powered by ブクログ

powered by ブクログザ・ゴールの登場人物が出てくるが続編というより、ロジックツリーを用いて問題解決をしていくビジネス書だと感じた。 なかなかロジックツリーを作るのに時間がかかるが、根気よく考え続ける様子は素晴らしい組織だと感じた。 なかなか面白いシリーズだと思う。

0投稿日: 2021.03.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ普通に小説として面白い。こんなに思考プロセスがうまくいくとは思えないが、メソッドを抽出して実践してみたい。

0投稿日: 2021.01.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ原題は「幸運ではない」となっており、問題解決にTOC理論の根幹である方法論が役立つことを物語仕立てでわかりやすく示したものである。 現状ツリー…UDE(Undesiable Effect、好ましくない事象)をリストアップして因果関係を書き出したもの 未来現実ツリー…DE(Desirable Effects、好ましい事象)にするためにたくさんあるUDEの裏返しを関連付けていくもの 前提条件ツリー…目標を達成するために必要な中間目標をはっきりさせるためのツリー 移行ツリー…現状からあるべきに向かって変えていくための手順を示すもの 3分でわかる「ザ・ゴール2」の要約まとめ! | 元外資系コンサルのガラクタ箱 https://mhisaeda.com/archives/394

0投稿日: 2020.07.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ正直読みにくかった。。 自分の本を読む力が足りないのかもと落ち込みましたが、 実際会社で本の中で使ってた手法を実践すると、内容が腹に落ちてきました。 一回読んで返してしまいましたが、デスクに置いておくといいかもしれません。

0投稿日: 2020.01.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ問題解決の方法について、『ザ・ゴール1』に引き続き、物語形式でストリーが展開していく。 問題点を紙に書き出し「見える化」。それに対する解決策を検討していくという手法。それ自体は間違っていないのだろうと思うけれど、中盤以降、どうも会議室の中での議論、言葉遊び感が出てきて、中だるみ感が否めなかったので、★△1つ。 考え方として、問題点を見える化し、それに対する相関を掴み対処していくという方法については、そうした方がいいのだろうと思う。

3投稿日: 2019.12.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ# 書評☆4 ザ・ゴール 2 | トヨタ式「5回のなぜ」よりも強力な「現状問題構造ツリー」 ## 概要 - 書名: ザ・ゴール 2 - 副題: 思考プロセス - 著者: エリヤフ・ゴールドラット - 出版日: 2002-02-21 - 読了日: 2019-10-04 Fri - 評価: ☆4 - パーマリンク: https://senooken.jp/blog/2019/11/22/ ## 評価 前作の「[ザ・ゴール](https://senooken.jp/blog/2019/10/21/)」が面白かったので,そのままの流れで続編の本著を読んだ。 本作は前作の10年後を舞台にしている。主人公のアレックス・ロゴは工場長から多角化事業グループ担当の副社長にに昇進しており,本作はこの多角化事業グループ所属の子会社売却3か月前という状況から話が始まる。 以前の部下だったボブとステーシー,新しく登場したピートが運営する3社の利益を劇的に改善し,売却の防止,または売却後もうまく主導権をもって運営できるようにすることを目標に,話が始まる。 前作で工場長から昇進して,他の工場のマネジメントなどに取り組むという途中で話が終わっていた。個人的には,この後をどううまくやるのかが気になっていたのだが,そこはすっとばされてしまっていて,残念だった。 本作では前作でTOCの手ほどきをしていたジョナは一切登場せず,彼の理論を学んだアレックスがあれこれ思考を張り巡らせて,問題の根本原因と解決策の特定・実行を繰り返すことがメインの話となっている。 書籍冒頭で,娘のシャロンとの深夜までのパーティー参加可否の交渉の時点で,既に面白かった。具体的な思考ツールである対立解消図の事例で,うまくお互いの問題を描画し,お互いがうまくやれるための方法を探していた。 その他,本書中盤で何回か登場する「現状問題構造ツリー」により,売却対象3社の問題分析,その他アレックスが所属するユニコ社全体の問題を洗い出して全ての根本原因を特定する仮定が描かれていた。 具体的にはUDE (UnDesirable Effect: 望ましくない結果) を列挙し,それらを論理的に結びつけながら全体の根本原因を特定していた。 頭をかなり使う作業で,実際にはこんなにうまくいくことばかりではないとは思いながら,問題解決の手法として悪くないと思った。 この方法はトヨタ生産方式で使われる「なぜを5回繰り返す」に似ているが,本書の方法のほうが効果的に感じた。元々,5回のなぜにはその効果に疑問を持っていた。本書の解説で書かれている通り,5回のなぜでは直線的な因果関係しか解明できない。2以上の複数の要因が複雑に絡み合った問題の場合,その性質上特定することができない。それどころか,数ある要因のたった一つにしかたどり着けない。 その点,本書の方法では考えられるUDE全てを上から下に平面的に下っていくため,全体の根本原因が明らかになる。その点,「5回のなぜ」に比べて強力な方法だと感じた。 ## 引用 > ### p. 14-21: 娘の深夜パーティーと対立解消図 本書の冒頭で,本書で繰り返し登場する対立解消図を使った問題解決が展開されていた。ここで書かれているような,娘が深夜までパーティーに参加したいが,親は認めたくないという構図は日常でもよくあるだろう。こうした問題に対して,お互いの要求とその理由を書き出し,それを見比べながら,お互いの問題を解消するための方法を議論してお互いの誤解・誤認を解消して問題の解決に取り組んでいた。 今回のように,お互いの問題点を描き出してそれを元に議論するというのはいい方法だと感じた。 > ### p. 144-147: UDEと現状問題構造ツリー ここではピートが運営する会社がうまく成功したので,残りの2社も同じ思考プロセスで成功するということをアレックスがその他の副社長に説明するために,「現状問題構造ツリー」による問題解決の思考プロセスをデモンストレーションしている。15個もの好ましくない結果を列挙し,それらを新しい主張を導き出しながら論理的につなげて,最終的な根本原因を特定していた。 本書中でも完成まで数時間以上はかかっており,かなり頭を使う作業になる。しかし,抱えている問題の根本原因や現状の問題の因果関係を整理する上で強力な手法のように感じた。 > ### p. 178-181: マーケットのセグメント化 費用を書けずに短期的に売上を上げる方法論として,市場のセグメント化の話が展開されていた。同じ製品であっても,マーケットによって違う価値観が存在しており,それを踏まえると製品本体だけでなく周辺サービスも含めると価格をいろいろ変えることが可能になる。 しかし,この視点を逃すと,「新しい販売チャネル・製品は、既存の販売チャネル・製品の売上げ減につながる。」が発生する。ここから,「マーケティングとは、新しい策を打ち出すことではなく、マーケット・セグメンテーションのメリットを活かすことにある」という考えが導き出されていた。 同じ製品に対して,違う価値観があるというのが面白かった。 > ### p. 260-263: 顧客への提案 ここまであれこれ問題を考えてₖ長柄出したソリューションを顧客に提案するところで,うまくいかない問題に遭遇した。この解決方法を秘書のドンが説明していた。これも対立解消図を使って説明していた。営業側が製品の利点をそのまま述べても,受けては疑いかかって聞くだけであまり効果はない。ポイントは,製品の説明から始めるのではなく,買い手側が抱える問題を指摘し,それを客の立場になって説明して客の信用を取り付けることだ。 営業の心得的な内容だった。 > ### p. 367: 解説 本書で展開された問題解決の手法を一つ一つ取り出して,それぞれのポイントを解説していた。本書は小説仕立てで話が進んでおり,個別の手法についてはそこまできちんと説明があるわけではない。あとで振り返る際に,この解説がとても役に立つ。 また,ここでトヨタの「5回のなぜ」と本書の「現状問題構造ツリー」の比較もあり,興味深かった。 ## 結論 前作の続きが気になって読んだ。10年後ということで,直後のマネジメントの話が読めなくて残念だった。 ただし,今回は副題の「思考プロセス」にある通り,頭を使った具体的な方法論が展開されている。 「対立解消図」のように,日常生活ですぐに取り入れられそうなものから,「現状問題構造ツリー」のように,時間はかかるがクリティカルな問題の特定に結びつくまで解説されていた。 主人公のように,組織のマネジメント担当者にとっては重要な手法であり,一般人でも使える部分はあると思った。 方法論として知っておいて損はない知識の得られる本だった。

1投稿日: 2019.10.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

前作から10年、工場長にすぎなかった主人公のアレックスは、グループ会社の副社長へと出世していた。 ところが世界的な不況のあおりを受けて業績不振に陥った会社は、アレックスが担当する多角事業部門を切り離し、売却するという。 今のままでは売却に伴って大量の人員整理を余儀なくされてしまう。 「企業の目的は、現在から将来にわたって、お金を儲けることだ」 その必要条件の一つは「現在から将来にわたって、従業員に対して安心で満足できる環境を与える」ことであり(高い生産性を保つのに必要)、「現在から将来にわたって、市場を満足させる」こと。 そのためにはどうしたらいいのか。 結局、状況はそれぞれ違うわけだし、刻々と変化もするしで、正解というのはないのだと思う。 常にこれが最適であるのかを検証し続けるしかない。 ただし、検証するためにはこれが最適であると導き出せるような思考のプロセスがあるのだという話。 私は経営者ではないので、理解しようというよりも小説として面白いかどうかで判断します。 というわけで、前作の方が面白かったなあ。 アレックスの処遇については、割と簡単に想像がつきました。 家族の問題というのも、前作のように家庭崩壊の危機というわけではなかったし、全体にスケールが小さくなったような気がしました。

0投稿日: 2019.06.12 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

前作の「ザ・ゴール」が面白かったので続けて読んだ。 前作で大成功を収めたアレックスは、ユニコ社の副社長となり手腕を握っていた。 かつての彼の部下たちも、グループ会社の社長となり活躍していたが、 なかなか利益が出せず、売却される危機に。 短期間で眼を見張る利益を出すのは難しい。 それなら、いかに今後利益に繋がるビジネスをしているのかを示す必要がある。 こちらは前作と違って、物流ロジックの話ではなく、 どちらかというと、問題と見通しを明らかにして説得する話だった。 問題のコンフリクトを明らかにする「雲」や、「現状問題構造ツリー」といった手法を用い、 アレックスのかつての部下であった、ピート、ボブ、ステーシーは、それぞれの会社でおこっている問題を分析し、画期的なビジネス手法を編み出した。 解決手法の中では、問題とは大抵の場合「結果(UDE)」であり、それ自体は原因では無い。根本原因はもっと深いところにあり、それを潰さなければいけない。 という観点が新しかった。 ステーシーの会社は、最後まで苦戦をしており、「会社は何も投資してくれなかったのに、必要なくなったら切り離そうとする」と悲観的になるステーシーのシーンに少し共感をした。 しかし実は、追加投資をせずとも利益を出すことは可能であることがわかり、最後には、ステーシーたちもポジティブな方向へ舵をきることとなる。 今回も、アレックスの仕事仲間だけでなく、家族が登場する。 妻のジュリーは、結婚コンサルタントとして、日々ジョナの手法を活用し、アレックスの良き相談相手として、アレックスに的確なアドバイスをするようになる。 娘シャロンのボーイフレンドとの問題や、息子デイブの友人との自動車共同購入についての潜在的な問題など、子供達の問題とアレックスが真摯に向き合うシーンも印象的だった。 前作の「ザ・ゴール」よりは、「説得」という、汎用性と抽象度があがる手法で、衝撃は少なかったが、前作と変わらず読みやすいストーリーだった。

2投稿日: 2019.06.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ続編が出たので予約してまで買ってしまった。面白く一晩で読める。でも2だけあって次が読めてしまうので、小説じゃない方が良かった。

0投稿日: 2019.01.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ『ザ・ゴール』で工場の再建に成功したアレックスが、10年後、ユニコ社多角事業グループ担当副社長として、グループ会社の売却阻止に挑むストーリー。読者はストーリーを通して〈思考プロセス〉を学ぶことができるようになっている。 〈思考プロセス〉を支える〈現状問題構造ツリー〉、〈未来問題構造ツリー〉、〈対立解消図〉などのツールが頻繁に登場するため、わかったような気にさせられる。ただ、見て理解することはできても、実際に作成するのは難しいのだろうなぁ。 ストーリー展開はすぐに読めてしまうが、小説としても十分面白く、本のボリュームの割にさらっと読めてしまう。ただ、小説として読むと〈思考プロセス〉の理解が進まないかも。 ちなみに、本書は図書館で借りたのだが、ビジネス書の棚ではなく、英米文学の書棚に置かれていて、見つけるのに手間取ってしまった。

0投稿日: 2019.01.03 powered by ブクログ

powered by ブクログストーリーに従って、思考整理の手法を学ぶことができた。でも、こんなにうまくいくものかなー?という気もします。 本としては、次々に問題が起こり、次々に解決し、とてもテンポが良いです。個人的には娘や息子とのシーンが好きです。

0投稿日: 2018.11.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ・企業の目的は、「現在から将来にわたって、お金を儲ける」「現在から将来にわたって、従業員に対して安心で満足できる環境を与える」「現在から将来にわたって、市場を満足させる」 ・まずは、確固たる競争優位性を構築することから始めます。独自の技術や非常に優れた製品がなければ、市場側の問題を解消するような小さな変化に専念します

0投稿日: 2018.11.04 powered by ブクログ

powered by ブクログればならないのは、ボトルネック。このボトルネックをいかにして見つけ、これを効率よく使うかに注力することがTOCの肝。この本では、TOCの実践に使える思考プロセスの解説。このプロセスにより人間関係の改善も図る。

0投稿日: 2018.10.23 powered by ブクログ

powered by ブクログどうしたらこんなに上手な文章が書けるのだろうか。 ゴールを読んだ時も感心した記憶がある。 思考プロセスという難しそうな題材なのに、すっと理解できた気にさせてくれる。 こんなに分厚い本があっという間に読めてしまった。

0投稿日: 2018.10.13 powered by ブクログ

powered by ブクログエリアフ・ゴールドラット氏が提唱するTOC理論は、前作ゴールで生産管理に適していることが述べられたが、制約条件が工場の外即ち市場にある場合には本理論ではカバー出来ないのか?著者自身がこの問題に対峙して書かれたのが本書である。TOC理論が生産管理手法だけではなく、思考プロセスでもあることを示している。ただ、本文中にもあるように作られた現状問題構造ツリーを理解するのは容易だが、自分で作るとなると難しいという難点があるようだ。しかし、ブレークスルーを生み出すには良い方法だと思われる。試してみるか?

0投稿日: 2017.06.08 powered by ブクログ

powered by ブクログうーん、すぐに自分に応用できるかどうかは謎なのだが、価値のある本だと思われる。いつか自分の役に立つ日がくるかもしれないということで、手元においておくのは正解であろう。 ~ツリーの使い方は一読では難しいので、大変な問題にぶち当たったとき再読することにする笑 三作目も楽しみ。

0投稿日: 2017.05.30 powered by ブクログ

powered by ブクログザ・ゴールの続編.設定はザ・ゴールから10年後となっており,間に色々あったようだが,グループ内で収益性の低い事業を売却するという話からスタートする.前作が生産管理の理論中心だったのに対し,本作はマーケティングや事業戦略を対象にしている. 一貫して書かれているのはIf-Thenの因果関係で繋いだロジックツリーでコンフリクトを解消するというもの.コンフリクトの対象は人と人であったり,バイヤー・サプライヤーであったり,従業員と企業であったり,さまざまな対象に対して共通のツールによりWin-Winの関係を築ける.図が無いと読んでいてよくわからない.トヨタの5whyと比べて優れているのは複合的な因果関係を明らかにできるというところ.内容は少し冗長なように思えた. お客様の立場から考える,モノではなくコトを売るなど,どん底から脱却していくさまを小説で読むと理解が進む部分もしばしばあった.

0投稿日: 2016.04.10 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ていうかなぜ小説なんだろう。もっと図とかないと分からんやろうと。コミック版も出るらしいので、出たら読んでみよ。 If Then分析とかはSo What分析の方が洗練されて質が高いと思うし、生産工程を扱って具体的な前作に比較するとけど、今回は抽象的なのでむむむというところ。いくつか良い所もあった。新製品を出すことや機能を追加することだけが価値向上ではないんだな、ということ。 ・同じ製品でも、異なるマーケット分間に異なる価値観が存在する。一方のマーケット分野における価格変化が、他方のマーケット分野における価格変化を誘導しない場合、2つのマーケット分野は互いにセグメンテーションされている。 ・価値にはポジティブ面を上げる(心地よさとか使いやすさとか)とネガティブ面を下げつ(本来支払うべきコストが減るとか)があり、時間や予算がないときは後者の方が早く結果が出る ・常に客にとってどういうメリットがあるかの視点で考える

0投稿日: 2016.03.06 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「ザ・ゴール」の続編。 前編の工場長から、ユニコ社多角事業グループ担当副社長に昇進したアレックスが、沸き上がったグループ会社の売却問題に対して、前編同様、ジョナに授けられた問題解決手法を使って、立ち向かいます。 問題解決手法については、前編同様、物語の中で解説が加えられ、読みやすく、理解しやすいものとなっております。 ただし、本編では、問題解決手法がまとめて紹介されているわけではなく、部分的に適用されて話が進行していくだけなので、解説ページのようなものでまとめて紹介されることがあってもよかったかもしれません(一応、ラストにあるのですが、少し不十分に思います)。 少々うまく行きすぎのような気もしますが、物語としてもなかなか面白かったです。

0投稿日: 2015.12.26 powered by ブクログ

powered by ブクログザ・ゴールの続編。前作の観点を思考プロセスにまで発展させた作品。今回のメッセージは少し小説で伝えるには難しく、個人的には理解しずらかった。一作目がわかりやすかったこともあり、残念。

0投稿日: 2015.10.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ経営陣からのプレッシャーを受けながらも、市場のニーズを的確に読み取り、新しい営業戦略を構築することで、瀕死の事業を次々と立て直していく物語を読み進めるにつれ、前書『ザ・ゴール』同様、TOC(制約条件の理論)の威力を知り、自分もチャレンジしたいと思わせる迫力はさすが。 戦略を練る会議の場でさまざまな思考ツールが活用されるが、具体的で臨場感があり、工場のリソースボトルネックの改善だけではなく、市場ボトルネックの改善すなわち新たな営業戦略の構築にも使えることが、ストーリーを読み進めるにつれ実感でき納得できる。 特に、目標を実現するための対立構造を解消する<雲>はWin-Winを作り出すために強力なツールであり活用したい。世の中のありとあらゆる対立は、コアな問題を解決すれば、双方ともに好ましい結果となる。ストーリーの前半で主人公と対立していた経営陣が、最後には主人公の経営手法の信奉者になっている。まさに対立解消だ。 さて、自分の場合は何から始めようか。

0投稿日: 2015.10.20 powered by ブクログ

powered by ブクログストーリーがあって、ビジネス書風ではないため面白かった。その反面、人間模様も描写があり、即戦力として使えそうなエッセンスが豊富

0投稿日: 2015.04.17 powered by ブクログ

powered by ブクログThe Goalより文章的に練れていて読みやすくなっている。 The Goalと本書の2度にわたって語られると利用してみようかと思えてくる。

0投稿日: 2015.02.07空想してから寝てください。

「ザ・ゴール」から10年後のユニコ社。 そこには多角事業グループの統括する副社長のアレックスがいた。 ところが、会社の業績不振を理由に事業グループの売却を通告されてしまう。 しかし、傘下の事業グループ会社には、10年前に一緒に戦った戦友ともいえるべき部下たちがいた。 前作は「思考プロセス」を生産管理に実践したが、今回は彼らと共にマーケティングへと応用することで話が展開していく。 前作は400ページを超えるボリュームだったが、今作は200ページちょっと、ボリュームダウン。展開も早く、すらっと読めるが、途中本作の「思考プロセス」であるさまざまなツリー構造を用いながら、問題を論理的に解析していくあたりは、じっくり読むべきである。 巻末に、ストーリー中に出てきた「思考プロセス」の説明があり、親切である。 また、ストーリー最後に出てくる3つの必要条件、日本の会社もかくありたいものです。 さて、次は同じエリヤフ・ゴールドラット氏の著書「クリティカルチェーン」を読みます。

0投稿日: 2014.05.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ物語形式で読みやすいのだが、そういう本の欠点は最終的に理論的な部分が記憶に残りにくいところ(まぁ、そういう本に限らないのですけど…)。読むときにしっかりまとめておかないと、再読も時間かかるし。

0投稿日: 2014.05.11 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

前巻から10年後の話。 今回は工場以外に、様々な業種や日常で使える思考プロセスのテクニックが満載されてました。 前作と違い、主人公が理論を熟知している状態からのスタートだったため、少しついていけない部分もあったけど、小説としても十分楽しめました。 後でもう一度読み解いて理論を復習しておきたいな

0投稿日: 2014.03.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ家族、職場それぞれでの問題解決への思考法を伝授してくれる(?)小説風ビジネス書。前半は結構わかりやすく、ついていけたのだが、最終章はかなり難しく、咀嚼ができていない。 何度も出てくるフロー図も、これを書くのは相当に大変であることを理解した。状況を見つめるパワーがいる。講習会か何かで勉強しないと体得は厳しいか? 何度か読み返して見る必要がある本のようです。ただ、このツールは非常に強力そう。結構前の本なので、自分の職場内にも読んだ人がいるはずだ。そういう人がリーダーでいれば、よりよくなるんじゃねえかとは思うが(他力本願で情けない・・・)

0投稿日: 2014.02.05 powered by ブクログ

powered by ブクログTOCを思考ツールとしてどのように用いるかを記述した書籍。 対立してる要素を雲で表し、それを解消する方法やツリーを用いて視覚的に把握分析していく。 図は少なめだが概要を掴むにはストーリーを読むだけで十分理解できる。

0投稿日: 2014.01.12 powered by ブクログ

powered by ブクログThe goalほどのパンチ力はないが、何が本質か、何を解決すべきかを見極める思考プロセスがわかる。 社会人になって40冊目の本のようです。

0投稿日: 2014.01.03 powered by ブクログ

powered by ブクログTOCを工場以外にも広げた企業小説。 そんなに簡単に綺麗に話がまとまるものではないが、身に付けたら役に立ちそうなスキル。

0投稿日: 2013.11.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ日常生活にも応用できる「考え方」だなと思いました。 いかなる場面においても「win-win」思考がことを制するのだと再認識しました。

0投稿日: 2013.10.03 powered by ブクログ

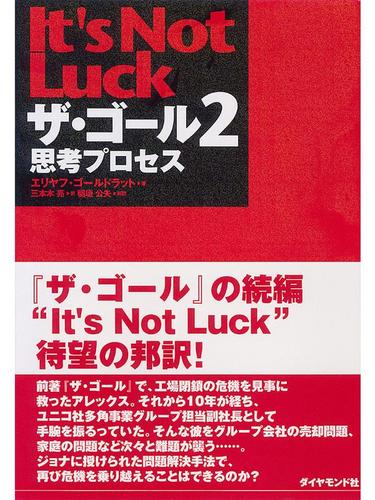

powered by ブクログ(2002.06.14読了)(2002.05.18購入) 思考プロセス (「BOOK」データベースより)amazon 前著『ザ・ゴール』で、工場閉鎖の危機を見事に救ったアレックス。それから10年が経ち、ユニコ社多角事業グループ担当副社長として手腕を振るっていた。そんな彼をグループ会社の売却問題、家庭の問題など次々と難題が襲う…。ジョナに授けられた問題解決手法で、再び危機を乗り越えることはできるのか。 ☆関連図書(既読) 「ザ・ゴール」エリヤフ・ゴールドラット著・三本木亮訳、ダイヤモンド社、2001.05.17

0投稿日: 2013.08.27 powered by ブクログ

powered by ブクログゴールと続けて読みました。ビジネス書ですが、小説になっているので最後まで読めました。 描かれている理論は本を読んでいる時は分かったような気になるのですが、身近な事例を当てはめて考えると、急に難しくなります。 立場的な制約もあると思うけど、考えて行かねばいけないことかなとも思います。

0投稿日: 2013.06.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ『ザ・ゴール』がコンセプチュアルのに対して本書『ザ・ゴール2』はさながら実践編という面持ち。 小説部分は安定のクオリティだが(苦笑)、「思考プロセス」「構築ツリー」を用いたソリューションに至るまでの追体験はなかなか面白い。本質的目標を定めて相反する幾つかの課題を解消する様は、『ハーバード流交渉術』でも述べられていたところ。 但し「ツリー原理主義」ともいえる、万能ツール的扱いには疑問が残る。本書内でも「ポジティブ強化は長期施策、ネガティブ排除は即効施策」と語られているが、読者のネガティブ感情は置き去りにされていた。鵜呑みせず、良質なフレームワークの一つとして捉えるのがよいだろう。 詳細は読んでからのお楽しみということで割愛するが、本書の素晴らしいところは、当初の結論と最終的な結論が変わらないということ。しかし前者はネガティブ、後者はポジティブな結論だ。同じ結論でも、至る過程や結論の定義付けによって見方は大きく変わる。それが本書の大きなメッセージであろう。

0投稿日: 2013.06.11 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

TOCの思考プロセスを身近な話題から生産業務の改善などを利用して説明されている。 記載されていることを完璧に身につけるにはそれなりに訓練と時間がかかりそう。 でも迷った時や対立したときのツールに使えそう。 ー引用ー 本能的に感じる事を言葉に表現してみることで、経験に基づいて自らの勘を最大限に活かす事が出来る。また、それを確認する能力が得られる。それが思考プロセスだ。 原因と結果の因果関係をちゃんと認識できるまでは状況をはっきりと把握することはできません。ですから、まず最初にシステマティックな方法を用いて、その状況におけるすべての問題を関連づける因果関係を図に表します。この図を現状問題構造ツリーと呼ぶ。 表面の症状だけに対応しても非効率だ、それぞれの症状の根本的な原因に照準を定めないと行けない。

0投稿日: 2013.05.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ初回に比べ、テクニック中心になっているように思う。そのせいで読み物の面白味と言うものが少しトーンダウンしているように感じた。 やっていることは、まさに究極の革命で、前回よりスケール感は大きくすごいなと思いつつ、こんなのを自分の周りで適用するのは、とても無理。 全てのステークホルダーに理解してもらわないとむづかしいでしょう。

0投稿日: 2013.04.21 powered by ブクログ

powered by ブクログザゴールの続き。 小説も続編の位置づけで綴られている。 内容は論理的な思考に関してなので、若干内容が分かりにくくなっている。 ただ、ごく一般的な統計立てた思考方法の助けにはなるのでよいと思う。 同じくあくまでビジネス小説な感じなので非常に読みやすい。 ただ1に比べると若干見劣りする。

0投稿日: 2013.04.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ様々な問題を思考プロセスツールを使ってロジックで導き出す。 ツールに頼りすぎている感もいなめないが、問題が複雑化したときには有効かも。 ツールの説明で文字だけではわかりにくい部分もあり図が欲しかった。

0投稿日: 2013.03.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ「ザ・ゴール」の続編。前作では、主に工場内のボトルネックを探し、対処する方法を扱っていた印象だが、本作では現状分析の方法について詳しく書かれている。マーケティングにも多く言及しており、「市場をセグメント化する」という考え方を問題解決のキーとしている。 前作同様、ビジネス書にもビジネス小説にもなりきれていないけれど、何を伝えたいのかがわかりやすく、読みやすい一冊。

0投稿日: 2013.03.03 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

過去、あまりビジネス本と言うものを読まなかった私にとって衝撃的な一冊だった。 難しい表現もなく、素人にもすんなり受け入れられ、腹落ち感も十分。 1を先に読んだら、そっちが5つ星だったと思いますが、こちらから読んだため、こちらが星5つ。

1投稿日: 2013.01.23 powered by ブクログ

powered by ブクログザ・ゴールがとてもよかったので買ったが、前作に比べて発見や驚きも少なくストーリに入っていけなかった。

0投稿日: 2012.12.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ前作が好評だったので次も出したって感じもする。 前作同様物語仕立てで著者の考え(TOC:制約条件の理論)をより深く解説する内容になっているが、前作ほど分かりやすくは無い気がする。

0投稿日: 2012.12.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ『ザ・ゴール』が面白かったので。こちらの方がテーマが「思考方法」に寄っていて自分には良い。本文中に掲載されている思考プロセスの図について深堀する必要あり。 読後感は爽快。論理的思考の有効性を確認。描かれている手法については未知のものが多いので咀嚼し、実効性を確認する必要がある。

0投稿日: 2012.11.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ小説の中で簡易な思考プロセスに沿い、主人公が問題の解決に当たる。 我々が当たり前、常識として認識している仮説が何なのか、それは本当に変えることができない制約なのかということを常に意識しつつ、広い視野を持って行動することの大切さを教えてくれる。

0投稿日: 2012.11.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ小説としてあまりに面白すぎた「ザ・ゴール」の続編ということで楽しみにしていましたが、期待を裏切らない内容でした。登場人物が引き継がれているものの、取り上げるテーマは工場の生産・在庫管理から嗜好プロセスに変化しており、そこの違和感を全く覚えさせず、そして最後まで恩師ジョナが登場することなくハッピーエンドになってしまったという。 一部冗長なくだりはありましたが、それでも全体的にはひとつの作品として結実している印象。惜しむらくは、ストーリーが面白すぎるので、思考プロセスを自分で使ってみよう、という実践になかなか至らないことではないでしょうか。 過去にグロービスで学んだクリティカル・シンキングにもつながるものの考え方・捉え方について整理するという点で非常に参考になりました。著者の続作が気になります。

0投稿日: 2012.08.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ一作目に引き続き、ビジネス書にしておくのが持ったいないほどに、面白い小説。人生の問題をロジカルに解決して行くツール「思考プロセス」の解説書と書くと小難しそうだし、つまらなそうだが、ストーリーが面白いのだからずるい。 これはどう表現すれば良いのだろう。例えば、推理小説は謎解きも楽しいが、そこで繰り広げられる人間模様であったりが面白い。ただの謎解き解説書だったらつまらないだろう。 この小説での謎解きの題材は、いかにして瀕死の子会社を復活させるか、であり、その謎解きの過程は、思考プロセスというツールだ。 そのツールを駆使しながら、主人公が仲間たちと懸命に解決の糸口探し出そうとする姿はプロジェクトXが好きな人は気にいるはずだ。 しかも、堅苦しい仕事だけが題材ではなく、息子や娘の悩み相談、自身の進路の悩みを整理するのにも活用されており、それが一層、ストーリーに深みを持たせている。これも一作目から引き継がれているポイント。 仕事やら、プライベートやら、人生に悩める時、是非また手に取りたい一冊。さて、早速このツールを使って、いまの悩みを見える化してみよう!

0投稿日: 2012.06.19 powered by ブクログ

powered by ブクログザ・ゴールの続編 前回は生産現場のみであったが、主人公の所掌範囲が広くなるにつれて、改善対象も販売と流通と増えてきた。 会社全体の全体最適を考え、販売・流通・生産が効率的に行えるように在庫管理とそれを落とし込むため論理ツリーで考えていく。 経営の教科書的な小説。基本的な仕事の仕方を覚えるのに非常に最適。

0投稿日: 2012.06.16 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ザ・ゴールでは、生産管理における効率の良い生産を目標に掲げ、改善を図ったが、ザ・ゴール2では、思考プロセスを問いただしている。 雲のUDE(問題点)を書き足し、それを潰していくというやり方である。 確かに、現場と学問をミックスしたような思考パターンである。 残念ながら、このエリヤフ・ゴールドラット博士はお亡くなりになったとか。 はたして、この思考方法が日本の企業で通用するのか?疑問である。

1投稿日: 2012.03.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ今度は経営視点に近い形て。アレックスロゴさんは嫁さんと喧嘩する事なく過ごし、思考プロセスを使い、人対人の対立から、人達対問題の関係に持って行き生産的な議論へと導く。

0投稿日: 2012.02.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ本書は著者エリヤフ・ゴールドラット氏が提唱する「制約理論」の小説型ケーススタディだ。 前作「ザ・ゴール」では、主人公アレックスが工場長として自分の工場再建に立ち向かう話だったが、今作では彼は同会社の副社長として会社全体の再建に立ち向かう話だ。工場長時代のアレックスの活躍もありいくつかの事業は回復基調にあるものの、投資家が求めるレベル・スピードとはまだ程遠い状態。物語はそこからスタートする。取締役は収益に期待するほど貢献していない事業を売却するとまで言及しはじめる始末。事業がなくなれば自分のポジションもなくなる。そんな窮地に追い込まれたアレックスはどう立ち向かうのか・・・。 読み終わって感じたのは、主人公同様の疲労感と達成感。それはあたかも1つのOJTをし終えたかのような感じである。さしずめOBT (On the Book Training)とでもいったところか。 その魅力は前作に負けていない。この本の良さについて、大きく3つのポイントを挙げることができる。 1つ目は読みやすさ。 2つ目はケーススタディそのものの質の高さだ。 3つ目は”制約理論”の汎用性の高さだ。 この本を配って社員に読ませるというのも一興だと感じた。 (書評全文やこちら↓) http://ryosuke-katsumata.blogspot.com/2012/02/its-not-luck-2.html

0投稿日: 2012.02.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ問題解決の手法。 考え方を売る。 頭の中を人に説明する方法。 ストーリーも面白いし、アイデアをロジカルに説明できるようになる!!

0投稿日: 2012.01.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

物理学者のジョナから教わった制約条件の理論を用いて工場改革を行ってから10年が経ち、アレックス・ロゴはユニコ社の多角事業グループ担当副社長となっていた。傘下にはピートの印刷会社、ボブ・ドノバンの化粧品会社、ステーシー・ポタゼニックのボイラー会社を抱えている。 しかし、また彼をピンチが襲う。社外取締役のジム・ダウティーとブランドン・トルーマンが、ユニコ社の財務状況改善のため、中核事業への集中と多角事業グループ傘下企業の売却を提案したのだ。 3社いずれも赤字企業だった所を、アレックスが就任して以降、ようやく黒字になりはじめたばかり。いま売却すれば、新たなオーナーはアレックスたちのやり方を理解できず、またコスト削減重視のやり方に戻り、改革が台無しになってしまうかもしれない。何より、彼自身のポジションも危ない。 ジムとブランドンについてヨーロッパで身売り先を探しつつ、傘下企業と自分を守るために、爆発的な利益改善を半年程度で成し遂げねばならないことになったアレックスは、ジョナから教わった思考プロセスを使って、業界の常識に埋もれている本当の解決策を見つけ出す必要に迫られる。 今回はジョナは登場せず、アレックスの妻のジュリーが、まるでジョナの直弟子のごとく、アレックスに思考プロセスを使うことを執拗に薦める。それは会社に対してでもあり、家庭の問題に対してでもある。 思考プロセスの概要は、例えば「米国製造業復活の秘密兵器 TOC革命―制約条件の理論」(稲垣公夫)などでも触れられているので、そちらを参照しても良いと思う。

0投稿日: 2012.01.26 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

小説風に書かれた、製造業のソリューションビジネスのやり方を提案する本。 企業はコスト削減で利益を出そうとするが、その末路は最悪の結果にしかならない。 数種類の【思考プロセス】を用いて、「種々の問題の症状は必ず1つか2つの原因」にあることを見つけ出す。 こうすることで、最も効率的に企業の問題を解決することができる。 ・たくさんある、工場、倉庫、販売店の、どこに在庫をどれ位置けばよいのか? ・補充はどれくらいの感覚で行うのが良いのか? ・その際のキャッシュ・フローはどうすべきなのか? ・在庫を減らしても売上は減少しないのに、財務諸表で損失が出る問題はどう解決するのか? ・部分最適のもたらす問題は何か? これらを徹底的にロジカルに解決していく物語である。 最後に、企業戦略に関しても最終部分に軽く述べられている。 企業の目的は金を稼ぐことではない。 従業員・顧客・市場の3つを満足させることである。 その達成には何が必要か? 1.確固たる競争優位性を確立する(セグメント毎の) 2.従業員に柔軟性をもたせる 3.市場のセグメント化を行う この意味は、 ・複数のセグメントを持つことでリスクヘッジできるということ。 ・セグメント間の人材移動を行えるようにすること この辺りの詳細はここでは割愛する。 経営戦略に関しては触り程度なので、続きがあるのなら読みたいと思った。

0投稿日: 2012.01.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ思考プロセスを構造化、見える化し、トレードオフを明確にすることにより問題解決の道を探る。交渉学で出てくるような言葉が多いが、言いたいことは同じだと思う。何より、読みやすいことがいい。主人公が家族にも問いかけるが、そのクダリは必要かと感じる。ビジネス書に徹しても良いのでは。

0投稿日: 2012.01.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ複数の思考プロセスを通して、爆発的な問題解決をしていくのには、鳥肌がたった。 生産の場だけでなく、息子のキャデラックの話のように実用性もあるため、今後の営業やプレゼンテーション、企業戦略に関する論文などに役立てたいと思う。

0投稿日: 2011.12.30 powered by ブクログ

powered by ブクログサクサク読める、とてもわかりやすい。 「なるほど」と感心できることが(自分的には)沢山書いてあった。 とても為になる。

0投稿日: 2011.12.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ前回のザ・ゴールよりも勉強的な色が濃かった。 内容は、分かりやすく書かれており、仕事に活かしていきたいと思った内容。 雲とコンフリクト(対立)など、問題発見、問題解決に使える要素は結構あるんじゃないかなって思った。

0投稿日: 2011.11.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ中座お勧め図書です。 いろんな問題が山積する中、必ず共通して潜むコアな問題を見つけてそこに 手を打つ、この手を打つ瞬間にソリューションが生まれるんだなぁ~と感動してます。 思考力・解決する力・あきらめない、に直結します。

0投稿日: 2011.11.08 powered by ブクログ

powered by ブクログザ・ゴールの1は小説風で面白かったけど、こちらは、小説風だけど教育的内容が多すぎて、読んでて疲れる。 だから、途中でやめちゃった。 もうちょっと、教育的示唆を少なく(隠して)くれると、読みやすくていいんだろうけれど。 内容は悪くないし、役に立つと思うけど、、、、また今度でいいかな。

0投稿日: 2011.10.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ前作ザ・ゴールで工場の生産管理方法に適用したTOCの考え方を、マーケティングなど更に上位レイヤに適用することを紹介する作品。 前作同様アレックスのサクセスストーリーに絡めて、手法を紹介している。 小説作品として普通に楽しめる内容だが、推奨している思考プロセスについて、後半になると図解が減り、それに合わせて理解度も低くなった。 自分の業務に一番応用できそうなのは、対立解消図かな。

0投稿日: 2011.10.18 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ザ・ゴール1よりも具体的な問題解決手法が小説形式で書かれており、実践で役に立てることが出来そう。訳者のあとがきに手法が集約されており、そこを読み返すだけでも様々な問題解決に役立てることができるだろう。

0投稿日: 2011.10.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ効率的に収益を上げる方法論その2. 「ザ・ゴール」よりもワンランク高めの理解力が必要となるように感じられた。 <雲>が出てくる段階では「なるほどなるほど」とすんなり進むが、 論理ツリーが登場すると、ちょっと頭を使って「果たして論理的につながっているか?」を都度確認する必要がある。 わかりやすさは前作同様ピカイチだけれども、前作に比べ、実践がちょっと難しいかもしれない、という個人的印象で、☆4つ。

0投稿日: 2011.10.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ「ザ・ゴール」のサブタイトルは、「企業の究極の目的とは何か」でしたが、 むしろ、この邦題「ザ・ゴール2」It's Not Luck(思考プロセス)の方が、 「企業の究極の目的とは何か」というサブタイトルに相応しいと思います。 そして、その「企業の究極の目的」とは、エリヤフ・ゴールドラット博士は、 「ザ・ゴール」での設定を一歩進めて、「現在から将来にわたって、お金を 儲ける」「現在から将来にわたって、従業員に対して安心で満足できる 環境を与える」「現在から将来にわたって、市場を安定させる」と設定。 そして、今回は、思考プロセスのボトルネックを発見し解消する施策を 提示している。営業やマーケティングに携わるマネジャーはもちろん、 経営者にも是非、読んでもらいたい内容です。

0投稿日: 2011.10.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ以前から気になっていたが、ブックオフで105円で売っていたので購入。 TOCの考え方を生産だけでなく、販売の領域にまで展開した話。 3ヶ月で利益を飛躍的に伸ばさなくてはならない状況で3つの子会社の問題を解決していく様子は、読書後に清涼感を感じた。 制約条件は市場の要求を理解していない自分たち(サプライヤー)であり、それは、製品視点の自分たちの考え方を変えることにより解消できる。 製品を改善する必要はなく(すでに、生産のボトルネックはなくなっているので、これ以上の改善はできない)、顧客の問題点の根本はなにか、あるべき姿はどういうものか、どうやったら実現できるかを考えることが大事で、その事例が小説形式で書かれている。 小さな改善だが、効果がまったく違う。視点が変わるとこんなに違うのかと、驚いた。これをイノベーションというのだと思った。

0投稿日: 2011.09.20 powered by ブクログ

powered by ブクログスラスラと読めるけれど、示唆にとんだ本。 これらを活用するにはおそらくもっと経験が必要だろうけれど、ブレイクダウンすれば身近なことにも適用できそうなので、 できそうなものからやってみよう。 特になぜなぜ五回にかわる「UDE」の洗い出しはなかなかお見事だと思う。

0投稿日: 2011.09.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ思考プロセスを小説風に紹介。 問題の本質をつかむ力がつく。問題と思っている事でも、それは本質問題ではなく、波及した症状であることが多いと解る!

1投稿日: 2011.08.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ本作では、ビジネスを転換するための思考プロセスをストーリーで紹介。 思考プロセスはとても論理的であり、ロジカルシンキングに慣れるためにも役に立つと思われる。 また、前作同様、ストーリー自身も面白く、楽しみながら学べる良い本です。

0投稿日: 2011.08.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ前作からのTOCのマジックのような問題解決手法がどこから来るのかを解き明かす一冊。様々なシーンで活用できる思考プロセスを読み進むうちに理解できる。 物語の中で、思考プロセスは子供に対しての教育にも活用されています。

0投稿日: 2011.08.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ様々な問題分析や問題解決に使える思考プロセスをストーリーを楽しみながら理解できる。これは極めて強力なツールであり、ビジネスに役立つであろう。未来問題構造ツリーや前提条件ツリー、移行ツリーの図が掲載されてなかったのが残念。

0投稿日: 2011.07.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ前作「The GOAL」から10年後。 アレックス・ロゴは、ユニコ社の多角化グループ担当副社長にまで 出世していた。 将来は安泰かと思われていたが、会長の退任と共に自体は急転する… なんと、経営会議で担当のグループ3社の売却が決定してしまった! 再び大きな問題を突きつけられたアレックス。 さらに、家庭でも思春期となった子供たちとの意見の衝突も発生。 果たして、無事問題を解決することができるのか? ビジネス・プライベートを問わず、様々な問題に対し、 実践的な解決方法を解説する本書。 問題同士の関連性を見極め、 根本的な問題をあぶりだす「現状問題構造ツリー」 目標とするべき未来に対し、 現状の改善点をあぶりだす「前提条件ツリー」 など、新たな手法が登場します。 読者の年代を問わず、参考になる内容が満載となっています。 「The GOAL」とあわせて必読といえると思います。

0投稿日: 2011.06.29 powered by ブクログ

powered by ブクログエリヤフ・ゴールドラット博士の編み出したTOCとともに重要な経営ツール『思考プロセス』を使用した前作「ザ・ゴール」の続編。 『思考プロセス』は単なる経営手法ではなく、一般的な問題解決にも使える普遍的なツールである。 ゴールドラット博士の作品の特徴は、非常に応用度の高いツールをうまく小説に織り交ぜ、かつその小説がとても面白いところだと思う。この小説を読み終わった後、読者は『思考プロセス』を使ってみたくなることでしょう!!

0投稿日: 2011.06.16 powered by ブクログ

powered by ブクログあのザ・ゴールの続編。と言っても小説形態をとっているだけで、物語を楽しむというよりは、その思考プロセスを学ぶ為の本。 346ページに書かれていた「企業の目的」というのが、良いまとめだった。本の主題からは少しずれるけど、よくまとまっているので、書いておく。 1.「現在から将来に渡って、お金を儲ける」 2.「現在から将来に渡って、従業員に対して安心で満足できる環境を与える」 3.「現在から将来に渡って、市場を満足させる」 これら3つ全て満足しなくてはいけない。全てが必要条件である。また、これら3つはそれぞれがお互いに依存関係もある。どれか一つでも欠けると持続する会社にはならない。 やっぱ会社は100年以上歴史があってからだな。うちも後50年は続くようにこれを目標にしよう。 使えそうな道具としては、 1.雲を使ったコンフリクト(対立)を明らかにして矛盾する問題の解決策を探る方法。 2.UDE(Undesirable Effects)好ましくない結果、を列挙し、それをつなげていくことで、ルートコーズ(根本的な原因)を探り、効果的な解決法を探る方法。 これらは実戦でも使えそうだ。 それにしても、この本のようにうまくいくかどうかは社内のコミュニケーション如何だと思う。プロセス自体は問題ないし、使えると思うけど、これを使う現場のコミュニケーションが一番のボトルネックになるのでは?そうとう強烈なリーダーシップがないとすすまないと思う。 これを身につけることの方が先決かな。 今度は強烈なリーダーシップとは?みたいな本を読んでみたいな。

0投稿日: 2011.06.09 powered by ブクログ

powered by ブクログザ・ゴールに続き、アレックスが企業再生を行う。 UDEからの問題構造ツリーを構築していく様子が印象的だった。

0投稿日: 2011.06.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ思考プロセス 問題解決手法。What to change?What to change to?How to cause the change? これらを実行するためのツール 1,現状問題構造ツリー 問題解決にあたって「何を変えれば最大の結果が得られるか」を明確にする手法。まずUDEを列挙し、これらの因果関係を見つけることでそのなかから「変えるべき根本的な問題」を見つけ出す。思考プロセスを系統的に実行する場合、このツリーが最初のステップ。 2,雲 矛盾や対立を解消するための手法。図のような枠と矢印がフォーマット。いずれかの矢印を解消するような画期的なアイデアを注入する。1で見つけた根本的な問題をどうやって解決したらいいかを考える。 3,未来問題構造ツリー 2で見つけた解決方法を試したらどうなるかを検証するための手法。 根本的な問題が解決した状態で現状問題構造ツリーがどう変化するのかを示し、新たな問題が発生していないかを検証する。 4,前提条件ツリー 「どのように問題を解決すればいいか」を考えるための手法で、目標を達成する過程で発生する障害とそれを克服する中間目標を展開する。1や3と違い、因果関係だけでなく、アイデア実行の時間的順序関係が重要。 5,移行ツリー 最後のステップで実行計画に相当する。前提条件ツリーで展開した各中間目標を達成する為に何をしなければいけないのか、必要な行動を示す。4と同様、時間的順序関係が重要。

0投稿日: 2011.05.25 powered by ブクログ

powered by ブクログフレームワークとしても興味深いのですが、セールスに携わる者のマーケティングとしての事例がより興味深いです。顧客のことを理解するということはこういうことなのだと。

0投稿日: 2011.05.05 powered by ブクログ

powered by ブクログザ・ゴールの続き。 内容が勉強になり、物語として読めるので面白い。しかし、後々に読み直すとき、物語を読み直す必要があるので大変だ。

0投稿日: 2011.05.04 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本に出てくるTOC(Theory of Constraints:制約条件の理論は生産現場だけに適用できる理論だと思っていましたが、それは誤解で、マーケティングや家族問題にも応用できるものであると言うことがよくわかりました。 これも、前作同様、大変読みやすく、また、大切な部分は太字になっていて、これも理解を助けるものとなっていました。 いつも、本を読むときは、面白い箇所にしるしをつけながら読んでいるんですが、この本は、22箇所もしるしがつきました。それを全部紹介してもいいのですが、そうすると、読んだほうが早いのでやめておきます。 思考プロセスの世界がこんなに面白いなんて知らなかったです。

0投稿日: 2011.04.12 powered by ブクログ

powered by ブクログあの「ザ・ゴール」の続編です。待ち望んでました! 今回、主人公「アレックス・ロゴ」は副社長。 工場長時代の部下が、事業の多角化展開の結果、本業とは全く畑違 いの業態の社長に着任していますが、業績はいまひとつ・・・ 取締役会で売却話が決定し、またまた奇跡の業績回復を目指します。 今回登場するのが「思考のプロセス」 システマチックに問題の根本原因を発見し(多くの場合、現象を原 因だと誤解している)、解決していくソリューションです。 本編では、ビジネスへの応用だけでなく、家庭内の問題解決にも効 果を発揮しているのが驚きでした。 特筆すべきは、化粧品会社・印刷会社・スチーム会社それぞれのソ リューションが、非常に具体的なことです。 多くの書物では、強引に着地させているように感じてましたが、今 回は納得! しかも、営業的な視点だけでなく、財務的な面からもソリューショ ンのメリットが提示され、数字の苦手な私は、何度も何度も読み返 しながら、なんとか読破できました・・・ 5回以上読んだ

0投稿日: 2011.04.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ「Cloud」「現状問題構造ツリー」「未来問題構造ツリー」「移項ツリー」「ネガティブブランチ」などの方策が、問題を抱える3社の解決にあたる立場から、物語上に書かれている。習得すべき方法として実践中。

0投稿日: 2011.03.29 powered by ブクログ

powered by ブクログザ・ゴールの続編。 登場人物はそのまま、グレードアップした問題に あるロジックを用いて主人公が挑んでいく。 ややこしくて図解がほしいところですが、 ストーリーは痛快で楽しかったです。 でもこの手法は使えるのかなぁ…半信半疑。

0投稿日: 2011.03.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「この本を読むだけで問題解決に必要な思考プロセスが自然に身に付く」という触れ込みの本。本作は小説であるが、そのなかで副社長である主人公アレックスが、「思考プロセス」を使って難題を解決していくというストーリー。読者はアレックスの思考をなぞるだけでこのメソッドが手に入るとのこと。 しかし ホントにそうなのかなあ。 というのが正直な感想。 同様にメソッドを小説風に解説した前作は2年前に読んだけど、今回のはそれほど単純じゃなかったし、かなりの訓練も必要かと。 でも、解説で述べられていたように、 この「思考プロセス」で構築する「論理構造ツリー」は、トヨタの「なぜを5回繰り返す」よりも効果的である、なぜなら論理構造ツリーは複数のUDE(undesirable effects)を相互に関連づけすることができ、取り組むべき問題を一つに絞り込めるからである ということから、この思考プロセスを身につけることができればいいのになあとは思う。 あとおれはアレックスほど賢くないぜ。あんなにいろいろ思いつかない(笑)

0投稿日: 2011.03.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ問題解決のための糸口といいますか、フレームワークとして気にっています。企業戦士には必携でしょう。しかし、前作より薄いページの割には...結構読むの時間かかりました。

0投稿日: 2011.02.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ現状問題構造ツリーを使って「何を変えれば最大の結果を得られるか」を明確にしたり、雲(Cloud=対立解消図)手法でWin-Winの答えを導き出そうとしたり、主人公は試行錯誤を繰り返しながらやがて・・・。

0投稿日: 2011.01.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ最高に面白い!!最近読んだ中では一番面白かったなぁ。 前作よりも理論が一般化されているから、読者が実際に自分の問題に当てはめてTOC理論を使える。 この思考プロセスの理論や手法を実際に使ってみたい。

0投稿日: 2011.01.04 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

常識を疑い、問題の本質は何かを考える姿勢を学べる本。 ビジュアル化して対立の状況を正確に捉える事など思考を整理する方法はぜひ実践していきたい。

0投稿日: 2010.12.25