総合評価

(24件)| 6 | ||

| 9 | ||

| 6 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログダーウィンが示したことと社会に流布している進化論的イメージや社会進化論など進化論の他分野への拡大解釈や進化論的比喩との差が大きいかということは吉川浩満『理不尽な進化』でも読んでいたが、ダーウィンの進化論の名の下に「ダーウィンが言っていた」という呪いの言葉でいかに誤った認識が広まり、社会に代償さまざまな悲劇が起こってきたか、その歴史や経緯緻密に構成した内容で良かった。特に後半の優生学については知らなかったことも多かったので読んで本当に良かった。排外主義が拡大したり、生物学遺伝学その他の学問的技術的発展、AIを始めとした他分野の発展など様々な文脈からいつでも優生学的な論理や帰結に戻ってしまう危険性がとても大きいことがよくわかる。終盤の「事実(である)から規範(べき)への飛躍があってはならない(「人間は歴史的に常に競争してきた」という事実があったからといって競争すべきと結論付けてはいけないし、「人間は協力行動や利他志向を持っている」が事実だとしてもそこから一足飛びにそうあるべきという規範を導いてはいけない)」は進化学や遺伝学分野のみならず社会のいろいろな場面で注意しなければならないシンプルだけど重要な指摘だと感じる。

1投稿日: 2025.07.31 powered by ブクログ

powered by ブクログKindle本のまとめ買い安売りセールで購入。「進化論」は間違いなく自然科学の一分野であるが、それが「思想」として社会に受け取られている現状について述べた本。

0投稿日: 2025.06.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ6章まで辛抱して読んだ。 7章以降は文系でも興味深く入り込んで読めた。 前半シンドイな、って人は7章から読んでもいいと思う。

0投稿日: 2025.03.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ新たな発見が多くあった。 心理を知ることが必ずしも幸福に繋がることではない、というのは心に響く。人間とは?自分とは?という壮大な問いを心に持って、地に足つけ生きよう。

0投稿日: 2025.03.05 powered by ブクログ

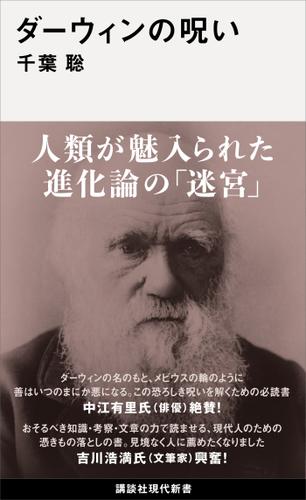

powered by ブクログ【まとめ】 0 まえがき ニュースやネットを見れば、「ダーウィンの言うように変化に対応できない企業は淘汰」「進化論に従いビジネスでも適者生存が進むべき」「ダーウィンがそう唱えたように競争原理の下で進化すべき、それで潰れる大学は自然淘汰」と脅迫のようなメッセージが並ぶ。 まさに「呪い」である。 どうやらこの呪いには3つの効果があるようだ。「進歩せよ」を意味する“進化せよ”、「生き残りたければ、努力して闘いに勝て」を意味する“生存闘争と適者生存”、そして、「これは自然の事実から導かれた人間社会も支配する規範だから、不満を言ったり逆らったりしても無駄だ」を意味する、“ダーウィンがそう言っている”である。それぞれ「進化の呪い」、「闘争の呪い」、「ダーウィンの呪い」と名付けたい。 では、いったいこれらの呪いは、どこから来たものなのか? 1 進化の呪い――進化=進歩ではない 進化という言葉は誤用され続けている。 生物学的な進化の意味は、「遺伝する性質の世代を超えた変化」である。発展や発達、進歩の意味はない。 生物進化は一定方向への変化を意味しない。そのプロセスの要は、ランダムに生起した変異が自然選択のふるいにかかって起きることである。人為選択と異なり、自然の作用には育種家が抱くような変化の目的や目標はない。 ダーウィンにとって、どのような変異が生じるかはランダムであり、どのような性質が有利かは環境によって変わるので、進化は条件次第でどのような方向にも進みうるものだった。つまり進化には発展や進歩のような、あらかじめ定まった方向はない。退化も進化である。 よく誤解されているが、エヴォリューション――進化という言葉を最初に使ったのはダーウィンではない。『種の起源』では、最後に「進化する」という動詞形で用いただけで、エヴォリューションという用語は使わず、その代わりにトランスミューテーションという用語が使われていた。 ダーウィンの生命史のイメージは、単純な形から出発した生物が、あらゆる方向に枝分かれしながら無目的に変化する結果、時間の経過とともに人間を含む果てしない多様性が生まれていく、というものだった。『種の起源』の末尾は、動詞形ながら本中で唯一の、進化する、という言葉を使い、こう締めくくられている。 「こんな壮大な生命観がある――生命は、最初一つか少数の形のものに吹き込まれた。そしてこの惑星が重力の法則に従い回転している間に、非常に単純な始まりから、最も美しく、最も素晴らしい無限の姿へと、今もなお、進化しているのである」 ところが19世紀前半にはすでに、エヴォリューションという言葉は学術界で一般的に使用されていた。人間社会の進歩に対しても使われていた。 進歩を光とすれば、衰退は闇である。西欧には、光が作る影のように、進歩観の裏側にそれとは正反対の世界観――旧約聖書に記された堕落神話――が張り付いていた。 方向性のない進化というダーウィンの革新的なアイデアは、当時は社会的にもあまり意識されなかった。20世紀半ば以降、自然選択を中心に据えた進化の総合説が広く定着し、改めて生物進化が当初のダーウィンの主張通り、方向性のない変化の意味で理解されるようになったときには、生物学者はみなそれを本来違う意味だったはずのエヴォリューションの語で呼ぶようになっていたわけである。 「進化の呪い」は生物学の原理を社会に当てはめて生まれたものではない。初めから自然、生物、社会をあまねく支配し、進歩を善とする価値観として存在していたものである。そして当初のダーウィンの意志が生物の進歩を否定するものだったにもかかわらず、社会も人も進歩すべきであるという規範と、人々の競争とその結果を正当化するために、神の摂理をダーウィンの名に置き換えて生まれたのが、「ダーウィンの呪い」――「ダーウィンの進化論によれば……」だったのである。 2 闘争の呪い――適者生存 『種の起源』の原書初版には、「適者生存」という言葉は一切出てこない。 適者生存は、劣った変異を除去して変化を止める役割が主で、創造的な作用の意味はほとんど想定しておらず、ダーウィンの自然選択とは全く概念が違うものだった。 ところが1866年、ダーウィンの盟友ウォレスが自然選択を適者生存の語に替えるよう提案した。ダーウィンは部分的にそれに合意し、自然選択の語は消さずに同義語のように並列しながら、「適者生存」という語を使用した。 これが誤解を招いた。適者は、進化という用語と同様に、生物学的な意味合いと、日常用語での意味合いが異なっていた。生物学的な適者、つまり出生率と生存率が高いことは、必ずしも強い、賢い、といった性質とは一致しないのだが、人々は素朴にこの用語を、弱い者、愚かな者が排除され、強い者、賢い者だけが生き残る、というメッセージだと理解した。これを通して排除とサバイバルによる改善、という単純化された考えが、社会的な問題へと波及し、時代の進歩史観に合流する道が開けたのである。成功、貧富、教育、さらには道徳など、あらゆる人間的な要素が、むき出しの闘争と改善、そして進歩という目的に晒されることになった。かつ後の時代には、進化的な優劣による人種差別や植民地主義が正当化されるきっかけとなった。 19世紀末、サイエンスライターのベンジャミン・キッドは、『社会進化論』を執筆した。 この本でキッドは、人間とその社会の進化(進歩)は競争と生存闘争による適者生存(自選の結果である、と主張した。産業社会は適者生存による進化(進歩)の頂点に位置し、最も産業化を遂げた民族が最も進化(進歩)した民族であり、強い行動力と労働への激しい欲求がその特徴なのだという。 キッドは闘争による適者生存は個人の間だけでなく、民族や社会、国家間でも働くとした。またキッドは、競争の結果生じた格差や貧富を解消しようとする社会主義は合理的だとしつつも、それを導入すると社会の進化(進歩)を妨げると指摘した。 これはスペンサー進化論の枠組みだけ利用して、そのプロセスをラマルク的な獲得形質の遺伝から粗雑な自然選択に変えたものだった。「闘争の呪い」が本物の呪詛となって社会に降りかかるのを許す改変だった。 3 ダーウィンの呪い――実はダーウィンはそんなこと言っていない 種の起源発売後、自然選択説は一時的に注目を集めたが、間もなく勢いを失った。それに代わって支持を得たのは、ラマルク流の獲得形質の遺伝である。このプロセスで祖先から子孫へ一方向的に形態変化が進むとする、ネオ・ラマルキズムと呼ばれる考えが広がった。古典的な自然神学に基づく進化論と入れ替わるように、同じく目的論のラマルク的な進化説が登場し、優勢となったのである。にもかかわらず、ラマルク説を支持する科学者でさえ、ダーウィンの支持者と自称し、ダーウィンの功績を称えていた。 要するに科学者らは、自説がどんなものであれ、その正当化に、「ダーウィンの呪い」を利用したのである。 当時、科学的知識の普及に貢献していたのはサイエンスライターであった。大衆が進化論を知っていたのは、その知識をダーウィンの著作からではなく、プロのライターがダーウィンの説をやさしく紹介した雑誌や解説書から仕入れていた。 しかし、ダーウィン派科学者を除き、大衆に進化の情報を提供したライターの中に、ダーウィンの説を正しく紹介したものはほとんどいなかったという。それどころか、19世紀後半のライターは、大半が自然神学の支持者であり、進化論を神学と結びつける形で大衆に伝えたのである。またそれ以外のライターは、たいていスペンサーの支持者かラマルク的な獲得形質の遺伝の信奉者であった。にもかかわらず、やはり彼らも自著のブランド化のためにダーウィンを利用した。 そのため、大衆が進化論として受け入れた考えは、生物が祖先から子孫へ変化していく、という点が共通するだけで、神学を背景にするもの、ラマルク的なもの、誤った自然選択説など、無関係な脱が混在していたのである。そのうえ大衆はそれらをダーウィンの進化論と区別できていなかったにもかかわらず、ダーウィン本来の進化論は、ほとんど受け入れられていなかったのである。

42投稿日: 2025.02.18「ときとしてまっすぐな善は凶器になる」

ダーウィンの呪いが生み出した優生思想。 ダーウィンの正統なる後継者とも言うべき主要な進化学者の多くが、優生学者と同一だった。 なぜ彼らは誤ったのか? ダーウィンの思想を曲解したから? そうとも言い切れない面が本書で指摘される。 ダーウィンのオリジナルな思想は確かに優生学の出発点となった側面がある。 もちろん彼は、人種の存在もその優劣も否定していた。 しかしダーウィンは進化と人間社会を分けて考えなかったし、彼の自然選択説そのものが、人間の進化を念頭において打ち立てられたものだった。 本書の白眉は、英国の議会で戦わされた2人の人物による優生学法案をめぐる激論だった。 心神耗弱者の不妊手術法案を起草したのは優生学会の会長であるダーウィンの息子であり、その法案に断固反対を唱えたのもダーウィンの進化論の恩人にして親戚のジョサイア・ウェッジウッド4世だった。 「優生学者は、過去に自然選択で人間集団から”除去”されていた”不適”な遺伝子が、医学の発展や文化の変容のため、集団から除かれなくなったのを懸念し、人為選択で対処しようとした」 優生学運動を推進していたのは、リベラルで進歩的で道徳意識の強い人々だった。 「なぜ自由を求め、自由を主張する人々が優生学の統制を実現させるのか。なぜ反差別主義者が差別主義の優生学運動を推進するのか。なぜ道徳的であろうとして、反道徳的な優生政策を求めるのか」 そこにあるのは、「生まれてきたせいで苦しい思いをする人々を減らしたい」というやさしさからか、民族のあるべき姿を追い求めて、完璧な人間を進化させるのが可能だと信じた錯誤や傲慢さからか、ある種のわかりやすい科学的な説明を信じきったためなのか。 日本でも旧優生保護法のもと不妊手術で被害になった方々への謝罪はようやく始まったばかりだ。 時として強い道徳意識は、反道徳的な結果をもたらしうる。 あまりにも思いが強すぎるがゆえに、道徳的な欠陥や誤りを見過ごせなくなる。 道徳的完全性を阻むものは、徹底的に排除、抑制される。 優生学で起きた顛末もこうした道徳のパラドクスゆえであり、決して優生学が最後ではない。 「最高の知性と道徳性と善の持ち主だと自他ともに認める人々が悪と不道徳をこの世から無くし、社会を浄化しようと目指した結末が、最も邪悪で非人道的な地獄であった」 多様性の尊重は現在もっとも尊重されている規範の一つだが、これも完璧であろうとすればするほど、ディストピアに近づく。 字義通りに多様性を尊ぶなら、望ましいもの、美しいもの、快適になものばかりではなく、望まぬもの、醜いもの、不快なものも同様に尊重せねばならない。 したがって「多様性を善と考えた途端に、また利益を得ようと多様性を目指した途端に、多様性は失われる宿命にある」。 出発点となる理想は高らかで崇高なのに、ある価値判断、何が正しく善であるかの基準ができた瞬間に、それ以外は不道徳で悪となり打ち捨てられる。 無数の形で善は存在するはずで、そのすべてが道徳的であろうはずがない。 著者が「ダーウィンの呪い」としているのも、こうした選択と排除の価値判断に起因する。 「ダーウィンがこう言っている」というさも自明でわかりやすく、「そうあるべき」という規範の正当化に用いられる、科学を装った単純な説明。 科学的な客観性の権威を無条件に与えてしまうマジックワード。 科学的な衣を纏った呪文が力を与えた。 ダーウィンの自然淘汰の理論も、「生物進化では競争で弱者が淘汰される」というのが科学的事実であったとしても、そこから「競争で弱者は淘汰されるべき」という規範や価値判断を導くことはできないはずだ。 同様に「人間はそうした性質を進化的に獲得した」という進化学の事実から、「人間は競争し、努力すべきだ」という規範も導けないはずだ。 科学的知見や「何が事実か」という前提から、直接「どうすべきか」という価値判断や道徳律など規範的命題は導けないし、導くべきではない。 この「である」から「すべき」という、本来かけ離れた間隙を、一足飛びに跳躍してしまったのが、優生学の思想だった。 この飛躍はいまも、平等や反差別を訴える主張に見え隠れしている。 個人の自由と平等の追求者が、容易に個人の犠牲と差別を強いるようになる。 「この科学的事実から価値判断や規範への論理的飛躍こそ、『ダーウィンの呪い』の中枢である。神の摂理なら規範を導けるが、科学的事実は違うのだ」

0投稿日: 2025.02.12 powered by ブクログ

powered by ブクログダーウィンの進化論が如何に誤用され、優生学のような危険な思想の論拠として引用され続けてきたかを説明した本。 ポケモン好きな子供たちから「進化」という言葉を聞かない日はなく、サブリミナル効果的に進化論に興味を持ち本書を手に取った。 ポケモンにおける「進化」は完全に誤用だが、もっと深刻な誤用が各所でされてきたことを知ることができた。進化論の正確な意味と共に、優生学とはどういう考えなのか知れて大きな学びとなった。 進化とは、「ランダムな遺伝子の変異が次世代に継承され、その上で、自然選択や遺伝的浮動などによって集団内で特定の遺伝を持つ個体数の割合が変化すること」と理解した。押さえるべきポイントとしては、自然選択の結果、生存に有利な表現型(形質)と紐づく遺伝子が残りやすいという事実はあるものの、進化の素地となる変異に特定の方向性はなく、本質的に「進化」と「退化」に意味の違いはないということだと思う。 優生学は善悪、強弱、正邪などの価値基準が先にあり、より優れたものへ人為的に人間を「改良」しようという試みなので、この思想の根拠として進化論を引用するのは完全に誤りだと理解できた。また、筆者が主張するように、優生学が複雑な事象を極度に簡易化し、恣意的に定量データを用いて元々あった差別や偏見を補強しているという点も同意する。(少し話がズレるが、統計の勉強で出てくるピアソンがこんなに拗れた思想の持ち主だとは驚きだった) また、進化の意味を正確に理解すると同じくらい大切なことは、進化の法則を安易に人間社会に当てはめないということだと理解した。人間社会はより大きな生物界に包含されるので、生物界全体に適用される進化の法則を、演繹的に人間社会の様々な事象に当てはめたくなるのは理解できる。ただ、ほとんどの場合、異なるタイムスケールやメカニズムを持つ生物界の進化プロセスを人間社会に当てはめることは無理があるため、基本的に、「ダーウィンもこう言っている」と言いながら、人間社会を説明している言論は、自らの主張の根拠付けとして、進化論を意図的/非意図的に誤用していると思ったほうがよいのだと思う。 日本語の「進化」も英語の“Evolution”も「改善」や「向上」のイメージを想起させてしまうので、誤用が染みついた「進化」という言葉は、ポケモンに譲り、生物学的な進化を語る際は、「分岐」や「変異」のような別の言葉に言い換えるのが、ダーウィンの呪いを解く第一歩なのではと思った。

6投稿日: 2025.01.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ知っていたつもりの進化論から様々な呪いが、、 帝国主義、人種差別、優生学、、、 新しい気付きを数多く得られた

0投稿日: 2025.01.12 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

前半の進化論の歴史や対立の話は、面白いけどなかなか難しいな、学者ってすごいな、読むのは時間かかるなと思って読んでたら、優生学の話になったとたん、急に学者が不誠実で頭が悪くなるのがビックリしたし怖かった。ダーウィンの呪いでもあるし、人がもともと持つ危険性でもあるんじゃないかと思った。 後半は一気に読んだ。

0投稿日: 2024.10.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ【概要】 ダーウィンが出版した『種の起源』をめぐる進化論の解釈の流れを追う科学史かつ社会史。 自身の差別を正当化するために何度『ダーウィンが言った』と言われてきたか……。 優生学にも勿論触れながら、ダーウィンの呪いが未だ社会に続けていることを指摘する。 【感想】 優生学の結果劣った存在だと社会から弾かれる人間が、アメリカだと黒人、イギリスだと下層労働者というように、社会に規定されているというのが面白かった。 ダーウィンジュニアが優生学者だという点もとても今の価値観からすると驚く。 彼ら優生学者の働きかけもあって国会に提出された、心神喪失者を不妊させる法律を審議するにあたって、ジョサイア4世がボロボロになりながら通過を阻止する展開が熱かった。

1投稿日: 2024.10.01 powered by ブクログ

powered by ブクログメモ→ https://x.com/nobushiromasaki/status/1833285977663803562?s=46&t=z75bb9jRqQkzTbvnO6hSdw

0投稿日: 2024.09.10 powered by ブクログ

powered by ブクログダーウィンの進化説が発表されてから今に至るまで、生物学のみならず政治、人々の考えにどのような影響を与えてきたのかが分かる一冊。学者の名前が多く出てきて、誰が何をしたのか把握するのに大変だったが、進化の考え方の変遷は掴むことができた。人から人へ伝わるごとにダーウィンが考えていた理論や意見とは違ったものになり、徐々に世の中に影響を及ぼし、物事の概念すらも変えていく様子を知り、いかにダーウィンの進化説が先進的で新しいものであったのか理解することができた。 進化と進歩は関係性がなく、進化がなにか特定の目標に向かって起こる物でもないことを知った。進化と進歩を同義として語る人も多いが、このこと自体が間違っていることを知り驚いた。終盤に語られた「事実から規範や価値判断を直接は導けない」ということも非常に大事だと感じた。

18投稿日: 2024.08.07 powered by ブクログ

powered by ブクログダーウィンの進化論のインパクトがいかに大きかったかがわかる内容。適者生存の理解の相違による激論、統計学と生物学の進歩、優生学、政治利用の悲劇、遺伝子操作などまさに呪いとも言える影響の凄まじさを感じました。 これからも呪いからは抜けだけないでしょうね。

2投稿日: 2024.06.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者の「進化のからくり」で少々肩透かしをくらった感があったが、本書では進化論をめぐる学説史を学ぶことができる。帯にもあるように「サイエンスミステリー」の体裁をとりながら、なにかと都合のよい解釈を求めたがる我々に警鐘をならす。

1投稿日: 2024.05.26 powered by ブクログ

powered by ブクログそもそもダーウィンは進化という言葉をあまり言っていなくて、論文の最後の方に使っただけらしい。進化に対する誤解を解くという始まり方をした本だが、中身はかなり難解な優生学の議論。避けては通れない進化論の難しさ。「進化」という言葉の使い方に対して慎重にするように人々に語りかけるには、まあこれぐらいのボリュームは必要だと思う。労作。

1投稿日: 2024.05.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ進化の呪い、闘争の呪い、ダーウィンの呪い。進化論(学)、そして優生学についての過去と現在。今も優生学は陰に隠れているのかもしれない。

1投稿日: 2024.03.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ人類が神という存在を発明したのと同じように進化論は発明だと感じると思います。 進化の意味には退化も内包することを噛み砕くために、HGウェルズの『タイムマシン』を引用するくだりは最高です。 進化の意味合いがいつの間にか拡大解釈され、進化と進歩が同一視されていってしまう過程。進化論がやがて優生学と結びついていく社会現象。 納得感のある歴史の流れを紹介しながら、最後に導びく“呪い”の説明は人間がもつ道徳と感情でした。 この帰結が気になり調べたら不思議な関連を発見。 アダムスミス『道徳感情論』1759年出版 ダーウィン『種の起源』1859年出版 呪いをとくには『種の起源』と『道徳感情論』を読まねばならいかもしれません... オカルトっぽい『ダーウィンの呪い』というキャッチーなタイトルでしたが流石の新書本でした。

13投稿日: 2024.03.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ「進歩せよ」を意味する「進化せよ」。 「生き残りたければ、努力して闘いに勝て」を意味する「生存競争と適者生存」。 んで、「これは自然の事実から導かれた人間社会をも支配する規範だから文句言うても無駄」を意味する「ダーウィンが言うとるさかい」。 この三つの呪い。 ダーウィン、言うてへんねんけどと。 そもそも、ダーウィンが言うてても、それが真実かどうかは別の話やし、実際、ダーウィン自体もちょっぴし揺らいでるところもあったみたいやのに、「優生学」的なものを取り巻く社会の要請に、「科学」からお墨付きを与えると言う、正直トンデモ科学的なお札にされたみたい。 当時は、DNAも発見されてなかったし、獲得形質が受け継がれるような認識もあったらしいし。 なんというか、オカルトのベースにユングが使われるようなところもあったわけか。 本の大半は、ダーウィンを枕に、社会と優生学の関わり合いの歴史を綴っている。 実のところナチスのやってることを理想と賛美してた方々と、その結果でこれはあかんねやとやっと気がついた人々。 科学的事実を、価値や倫理に置き換えてはダメ。 だが、社会はそれを道具にすることができる。 その通りやなあ。 じゃあこの先どうするかって話になってから途端に描きっぷりがウザくなってくる。道徳とか価値とか語ってるわけだ。 余計。

1投稿日: 2024.03.04 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

めちゃくちゃ面白い! 「進化」を「進歩」と捉えたり,「最も強い者が生き残るのではない。最も賢いものが生き残るのでもない。唯一生き残るのは進化できる者である」という現代人が陥りやすい罠についての解説から始まる。 多くのページを割いているのは,ダーウィニズムから優生思想へとつながる過程と,その時代に生きる科学者の主張,また社会に漂う価値観。このあたりがとてもよく分かる。 特に,ヒトラーによる独裁政権下での暴虐が批判されることは,誰が見ても明らかであるが,「暴虐へと至る過程も分析しなければならないだろう」という姿勢はとても大切だなと思った。 「理由は何であれ、これだけははっきりしている。自由と正義に反する非人道的かつ差別的、強権的な制度は、強権国家でなくても、自由と平等を重んじる人々の手で、正義の名のもとに、民主的に実現しうるのである。」という筆者の警告は,胸に刻まなければならない。 そして,本書の結びにあるように, 「しかし同時に,善悪,正邪,矛盾入り乱れ,人それぞれに異なる心の混沌も,私には魅力的に映る。世界から悪が消えたら胸のすくようなヒーローの物語は二度と楽しめなくなるだろう。大切なのはむしろ,人それぞれに夢を持てること。それからもし置いたレンガの場所が誤りだったなら,その失敗を修正できることではないか。」という筆者の生命観、倫理観にとても好感がもてた。 一方で,遺伝的浮動,遺伝子プールなどの用語に対して注釈がないため,高校で生物を学んでいない方や,ベースとなる知識に不安がある人からすると,特に前半の内容は読みづらいかもしれない。 個人的には理系の高校生や大学生に強く薦めたい書籍であると感じた。

3投稿日: 2024.02.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ物性研の所内者、柏地区共通事務センター職員の方のみ借りることができます。 東大OPACには登録されていません。 貸出:物性研図書室にある借用証へ記入してください 返却:物性研図書室へ返却してください

0投稿日: 2024.02.09 powered by ブクログ

powered by ブクログダーウィンの提唱した「進化論」。 種の起源を紐解いたその意味と、現在利用される際の意味との違いを歴史の変遷や後世の学者の理論等を解説しながら説明している本。 生物学的な「進化」の意味:一定方向への変化を意味しない。つまり、発展・進歩・退化、すべてが「進化」である。 しかし、ダーウィンは生物学者としては進化を「方向性のないもの」として、社会哲学者としては「進歩」として説明した。このダーウィン自身が「進化」の用語の利用時に揺らぎがあったことが後世の進化論の理解をゆがめることとなった。

2投稿日: 2024.01.31 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

新聞の広告で目にして図書館で予約し運よくすぐに借りることができた。 ダーウィンの「種の起源」、その解釈次第で悪魔の思想にもなる、ひと握りの知識階級による優生思想への傾倒、その鳥肌がたつほどの恐ろしさを本書は余すところなく伝えている。しかし、これからはより優位な特性を持つ個人を生み出そうとするひと握りの富裕層のための遺伝子操作技術がひとり歩きするのか。 これほど瞬時に情報が世界を駆け巡る時代(フェイク情報も多く含まれるとは言え)、「優生思想」がひとり歩きすることはなさそうだが、富の偏在は技術を活用できる者とそうでない者を生み出し優位者と劣等者を生み出すのではないか。そんな不安がよぎる。 とは言え、著者は「オリンピック」に内在する優生思想の残滓にも焦点をあて、世界が熱狂する祭典にひそむ「呪い」にも警鐘を鳴らす。ダーウィンが考えた「適者生存」の本来の意味を考えると、ダーウィンが悪者のような可哀想な気になる一冊だ。

1投稿日: 2023.12.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ題名に惹かれて、夢中で読んでみた。ダーウィンの言葉として「最も強いものが生き残るのではない。最も賢いものが生き残るのでもない。唯一生き残るのは変化できるものである」が有名であるが、「種の起源」にこのようなことは一言も書いてないと言うのは驚きである。 反対にダーウィンは「進化の普遍法則とは、最も強いものを生き残らせ、最も弱い者を死なせることだ」と言っていると言うのだから驚きだ。 「適者」という言葉が、出生率と生存率が高いという生物学的意味ではなく、弱い者が排除され強いものが生き残るという日常用語的に解釈されてしまうことからダーウィンの言葉は不正確に伝えられてしまうのだ。 世界がそのように理解され、人間社会の発展も進化論的に解釈されてしまうのだが… 一度目を通しておいた方がよろしい本ではあるが、期待したほど…でした。

13投稿日: 2023.12.13 powered by ブクログ

powered by ブクログなかなか歯ごたえある本でした。 千葉聡氏の本にしては、読みづらくもありました。 予想と異なりダーウィンの呪い→優生学でしたね。

1投稿日: 2023.12.07