総合評価

(32件)| 1 | ||

| 12 | ||

| 9 | ||

| 6 | ||

| 1 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ新聞覗く社説などを読む際に論理的な思考のトレーニングができることを知った。筆者の主張を見極めて要点を掴むトレーニングをしようと思った。 記憶のメカニズムを理解して効率よく記憶する方法が学べた。 最初は覚えることより、理解することが大事。 覚えることより忘れないことを意識する。

6投稿日: 2025.06.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ本書は、記憶力を高めたい方にオススメの本です。記憶力を高めたためには、どうすればいいのか。それは、繰り返し復習することです。人間の脳は、意識しない限り忘れるようになっています。特に自分に馴染みのないものはなおさらです。知識をしっかりと定着したいのであれば、何度も復習することが大切です。 本書には、エビングハウスの忘却曲線や有効な勉強法など詳しく載っています。

0投稿日: 2020.07.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ○論理構造を意識して新聞を読む イコールの関係 筆者の主張=具体例・エピソード・引用 対立関係 理由づけ 因果関係 ○記憶の4段階 ファミリア→何となく知ってる リコグニション→選択肢があれば選べる リコール→自分で思い出せる オートマチック→自然に浮かぶ、習熟レベル ○分散学習 睡眠をはさんで再度学習する ○メタ記憶 自分を越える高い次元からマネジメントする モニタリングとコントロールを繰返す ○英単語100個 月曜日まずは、覚えようとせず、理解し、1時間以内に復習する。 火曜日は反復学習し、新たに100個学習する。 1時間後にチェック 水曜日は二日目の100個と新たに100個 日曜日に月〜水を再度チェック

0投稿日: 2020.04.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ記憶の段階が四段階あること。また、メタ認知についても述べられている。四段階における記憶法を習得することは大切だと感じた。

0投稿日: 2019.01.12 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

なにかを覚えるには論理力が必要である。 記憶には4段階ある。 (1)ファミリア:「見たことあるけど,なんだったっけ」な状態 (2)リコグニション:選択肢を与えれば答えることができる程度の状態 (3)リコール:選択肢を与えられなくても自力で思い出すことができる状態 (4)オートマティック:自力で思い出そうとしなくても,自然と浮かんでくる状態 勉強をする際には,(2)リコグニションのレベルまで最初は持っていくことが効果的で,(3)リコールがとりあえずの学習の目標である。 そして,全てを習熟させる必要はないが,重要な事項については習熟し,(4)オートマティックまでもっていくべきである。 そして,オートマティックの状態になって初めて論理力が身についたといえる。論理的に考えようとしているうちは,その人はまだ論理力があるとはいえない。 エビングハウスの忘却曲線によれば, 20分後には,42%を忘却し,58%を覚えている。 1時間後には,56%を忘却し,44%を覚えている。 1日後には,74%を忘却し,26%を覚えている。 1週間後には,77%を忘却し,23%を覚えている。 1か月後には,79%を忘却し,21%を覚えている。 復習こそが大事で,初回の復習は1時間後にやるべし。 もっとも,1回学習しただけでも,1か月後でも21%は覚えているのだから,覚えにくいものをしっかり学ぶべし。

1投稿日: 2015.11.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ「理解できないものは記憶できない」ではどうやって理解するか そのためには「論理的に理解する」ことが重要だと。 論理力を鍛えるトレーニングとして新聞を読むことから初めよう 読む際に論理構造を意識して読むことで理解度が増す 当然ながら読書も論理構造を意識で読むようにしてみたい 記憶は20分後には、42%も忘れてしまっているとは・・・ 驚きでした。記憶をとどめるには、反復学習が必要で2回目の反復学習は 1時間以内にするのが重要らしいので試してみたい 論理構造 イコールの関係(筆者の主張 = 具体例・エピソード・引用) 対立の関係(対比)、 因果関係(理由付け) 論理力 読む力、聞く力、話す力、考える力、書く力

0投稿日: 2015.07.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ記憶術というより、勉強の仕方を書いている本。人間は忘れる動物なので、いかに忘れる前に繰り返し復讐して記憶のレベルをあげるかを、エビングハウスの記憶曲線や脳科学を根拠に説明している。 記憶と論理は表裏一体であり、理解しなければ記憶もされない。暗記ではなく、習熟することが大事、そのため、楽しく無理しない勉強をすること。 勉強を楽しむためには、理解することが必要。 記憶の4段階として、①ファミリア:見たことがある程度の漠然とした段階、②レコグニション:選択枝があたえられれば、答えられる段階、③リコール:選択枝がなくてもこたえられる段階、④オートマテイック:思いだそうとしなくても自然と浮かんでくる段階 があり、これらのレベルあげのためには集中学習より分散学習(繰り返し)を短期間で行い、海馬から前頭葉に記憶を定着させること。 など、なるほどと思うことが簡単に記述されている。 理解、記憶、実践を三位一体として半年以内に5回は繰り返しメタ記憶にさせるように試してみたい。

1投稿日: 2014.12.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ脳は忘れる様に出来ている。 そのことを踏まえて記憶をしていかないと効率が良く記憶が出来ないと、著者の出口さんは言う。 記憶をする為には、 「わすれないようにすぐ復習する」 のではなく 「時間が経ってから復習する」 のではなく その中間くらいの 「忘れかけた頃にもう一度復習」 することが記憶の定着にベストなタイミングだそう。 そして記憶しようとするのではなく、 「論理を使い理解することを意識する」 ことが記憶力に大きく関わると言うことを教えてくれた。 他にも自分が覚えたい情報と言うのは まず海馬が前頭葉に記憶が残ってるのかを確認するように指示し、 前頭葉が側頭葉に指示して記憶が残ってるのかを探すと言うことだとか 脳の部位についての考察もあって分かりやすかった。

1投稿日: 2013.10.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ「奇跡の記憶術」 脳科学と論理力が一生忘れない記憶を作る。 記憶には、familiar、recognition、recall、automaticの4つがあります。 ■familiar:一番弱い記憶であり、〝これどっかで見たことあるぞ・・・でも思い出せない〟というレベル。 ■recognition:見分けることが出来るレベル。例えば、犬の英語は?と聞かれたとき、それだけでは答えることは出来ないけど、Dog、Cat、Fishという選択肢があれば、Dogを選択出来るということ。 ■recall:選択肢が無くても思い出せるレベル。犬の英語は?と聞かれれば、即座にDog!と言える。 ■automatic:思い出そうとしなくとも自然と浮かんでくるレベル。 では、メタ記憶とは何か。一言で言うと、自分の記憶の状態を知っていることです。例えば、 □単語Aは、すぐに覚えられて間違いなく思い出せる単語。 □単語Bは、見たことはあるが、意味が思い出せない単語。 □単語Cは、いつも間違って思い出す単語。 □単語Dは、全く見たことも無い単語。 という風に単語ひとつひとつ(記憶の対象)に対して、記憶のレベルを認識出来る、出来ていることを指します。自分の記憶のレベルが今どの状態にあるのかを認識し、familiarのレベルに下がらないうちに記憶をし直す、recallのレベルにあるものをautomaticに引き上げる為に記憶を実行する、これが、肝。だからこそ、「一生忘れない記憶を作る」と著者は銘打っているのでしょう。 ようは、記憶レベルが下がる前に記憶をし直すこと、これにより一生忘れない記憶を作ることも可能ということです。そりゃそうですよね、忘れる前に記憶し直す、そうすると、いずれautomaticレベルにまで引き上げられるわけですから。 しかし、言うはた易しである。

0投稿日: 2013.07.29 powered by ブクログ

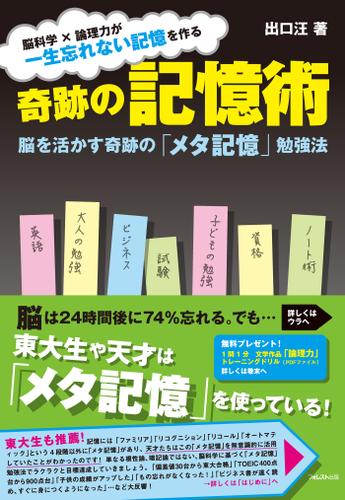

powered by ブクログ≪目次≫ はじめに なぜ、あなたの脳は24時間後に74%忘れるのか? 第1章 なぜ、努力しても成果が出ないのか?~間違いだらけの勉強法~ 第2章 脳は忘れたい!~ここまで解明された記憶のメカニズム~ 第3章 一生忘れない記憶とは?~論理と記憶の関係~ 第4章 頭がよくなる論理力の鍛え方~理解力を10倍高める論理力トレーニング~ 第5章 記憶をコントロールしなさい!~記憶力を10倍高める脳の使い方~ 第6章 天才になるために…~100倍速「メタ記憶」勉強法~ ≪内容≫ 出口汪の論理力を生かす「記憶法」の本。他の本よりもわかりやすく、説得力もある。私が生徒に伝えるのも、この「論理」で「理解」してから憶える方法だ。生徒には「効率よく」とか「忘れにくい」憶え方と言っている。

0投稿日: 2013.07.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ奇跡的に記憶力が上がったわけでは無いが、確かにコツは掴めると思います。試験勉強とかには良いかも。個人的には、記憶力を高める工夫よりも、情報を整理する力を身につける方が優先度は高いと思います。

0投稿日: 2013.01.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ本書で述べられていることは反復方法のみ。紆余曲折しながら色々と論理的に述べているが基底には反復方法しかない。 いざ、気になるワードが登場すると別の本に詳しく書いているのでそちらを参考してくださいと話と読者の興味を濁す書き方はさすがだと感じる。 そんな希薄な内容で1400円もお金をとるというのはどうだろうか? 事実、30分で読み終わってしまう薄さ。私は文書を読むときには文字を飛ばして読むようなことをしないので、全文で30分で読み終わってしまう内容なのだ。それで、結局は反復学習によって覚えた内容をオートマティックにしようだけのお粗末な内容としかいいようがない。

0投稿日: 2013.01.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ前半は記憶には論理が欠かせないということをひたすら語り、後半で少しだけテクニック的な部分が出てきた。最終的のノートの書き方で終わり、意味がわからなかった。「勉強法」とあったので方法論的な内容かと思ったが、ひたすら同じことをいろいろな角度から述べていた。それが論理的ということだろうか。当たり前と思う部分も多かった。まさかそれは自分が論理的に物を考えられているということだろうか…笑

0投稿日: 2012.12.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ<特に印象に残ったこと> *第四章は、実際に「論理力」を最も効率よく獲得する方法 *どんな勉強でも、効果的な勉強法はすべて理にかなっているものです。 *全国に広がる理論エンジン *「イコール関係」「対立関係」「因果関係」など、すべては言語の使い方の法則 *一度覚えたものを、忘れかけた頃にもう一度復習する *復習は一定期間以上空けるな *理解・整理すること *一度理解したものは、必ず反復する。記録する必要のないものは、最初から手を出してはいけません。 *言葉の習得(算数の言葉も含めて)の次には、理論力を獲得しなければ、理にかなった勉強法など不可能です。 *読書こそ理論力の最高のトレーニングの場 *理論力のある人は論理を意識しない。 *理論力があれば、理解力が変わってくる *A筆者の主張=A’具体例・エピソード・引用 *対比関係を読み取る *「理由付け」「因果関係」を読み取る *記憶の四段階 セレゴ・メソッド ファミリア(familiar)、リコグニッション(recognition)、リコール(recall)、 オートマティック(automatic) *ファミリア(familiar)・・「どこかで覚えたことがあるぞ」といった親近感 *リコグニッション(recognition)・・「自力で思い出すことはできないけれども、選択しを与えれば答えることができる。」 *リコール(recall)・・自分で思い出すことができる *オートマティック(automatic)・・自然と浮かんでくる *スケジューリングの重要性 *単なる棒暗記ではなく、最初の学習は理解することが大切。二度目の学習は遅くとも一時間以内には行え *忘却曲線を利用すると、記憶は一時間単位で行え *ターグットレベルとは、目標とするレベル *警戒レベルとは、これ以上忘れると、それを再び「リコール」レベルまで引き上げるには大変な労力を必要をする *100倍速勉強法を手に入れよう「一を聞いて十を知る」 *理論的に物事を理解し、その上で必要なものを記憶する、その記憶したものを使って論理的に物事を考える、そういったサイクルの中で、初めて論理力と記憶力が相乗効果を上げていきます。 *覚えるより忘れる方が大切

0投稿日: 2012.08.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ論理力=理解力 理解力がないということは論理力がないということ。 なんかそれだとものすごくへこむ。その理解とは何者かというのがいまだに理解できない自分がいる。

0投稿日: 2012.06.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ普通の記憶術の本。要約すると①翌日復習する②忘れかけた頃にもう一度復習する③覚えるのには論理を理解してないと覚えられない。こんな感じ。 当たり前なことを羅列してあるだけだけど、普段認識してるつもりで実はあんまり認識してなかったりするような大事なことを書いてあるから、たまにはこういうのを読むのも良いかなと。

0投稿日: 2012.01.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

論理力と記憶力の両方で記憶することで記憶効率を高める。 論理力を鍛えて,内容を理解したうえで,繰り返し学習で記憶していく。 記憶のステップには「ファミリア」⇒「リコグニション」⇒「リコール」⇒「オートマティック」。 記憶内容によって目標レベルを設定する。(英単語などは基本的にはリコール) ビジネステクニックや頻出の専門知識は習熟レベルのアートマティックまで。 論理力の向上には,新聞などを論理の関係(イコール/対立/理由づけ・因果関係)を意識して読む, その次に論理を意識して書く,そして話すことを繰り返すことで習熟されていく。 記憶は,エビングハウスの忘却曲線に準じて忘却していくため,特に早期の復習が必要。 勉強などであれば,1日に2回繰り返すことが可能な分量を1くくりとして, 1時間後に復習,翌日に復習,休日にまとめて数日分復習によって記憶が定着する。 まず通して読むのではなく,ブロックごとに確実に理解・記憶していくことが重要。

0投稿日: 2012.01.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ今読み漁っている勉強法に関わる本の中でも、論理的思考力を活かして記憶力を高める方法が紹介してあります。 記憶効率を高めて、サクサク進めていきたいものです。

0投稿日: 2011.10.12 powered by ブクログ

powered by ブクログなぜ繰り返し学習がこれほど重要だと言われているのかがはっきりとわかる。 効率よく学習したい人にお薦め。

0投稿日: 2011.09.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ学生時代を通じて、「一夜漬け勉強」で試験を乗り切ってきたのですが、10年ほど前にある資格試験を勉強していた時に、記憶力の低下に愕然とすることがあります。 その時の講師が、関連付けて記憶すべきとか、理解してから記憶をするようにとアドバイスをしたのを記憶していますが、この本で解説されている「メタ記憶」も同じようなコンセプトだと思います。 若い人たちと記憶力で勝負できなくなってきた今では、メタ記憶等を活用して残りの社会人生活を乗り切っていきたいと思いました。 以下は気になったポイントです。 ・メタ記憶とは、客観的に自分自身の記憶を把握し、マネジメントする記憶のこと、記憶レベルを判断したうえで、その記憶レベルにあったタイミングで復習する(p6) ・ラクラク合格する勉強法は、1)勉強を楽しめる、2)理にかなった、3)科学的な記憶法である(p36) ・記憶プロセスに、1)忘れっぽい海馬が介在、2)忘れにくい側頭葉、と二重構造を情報を記憶する(p61) ・記憶してから時間をおかずに復習しても、時間をおきすぎてから復習しても、あまり効果がない(p64) ・学習とは、論理(理解)→記憶→論理(思考)→記憶の血肉化→論理力の強化→記憶の強化、である(p75) ・コンピュータに記憶を管理させた上で、人間はものを考えることに集中すべき(p84) ・読む力を最初に鍛える、イコール・対立・理由づけ・因果関係を読みとる(p105) ・私たちの頭は、目の動きに比例して回転する(p112) ・文章を読むことで論理のフォームを固めたのちに、話を聞く、話をすることでそれを習熟し、最後に文章を書くことで、論理力を完成させる(p120) ・睡眠を6時間以上とらないと記憶が定着しにくい理由として、1)記憶定着には、睡眠を含めて一定時間の脳活動が必要だが、その間に妨害が入るとうまくいかない、2)人間の睡眠にはノンレム睡眠とレム睡眠(記憶に深くかかわる)があるため(p128) ・単なる棒暗記ではなく、最初の学習は理解することが大切、二度目の学習は遅くとも一時間以内(p138) ・10個の単語のうちで、リコール(自力で思い出せる)レベルが5割程度、数個がリコグニッション(選択肢があればわかる)、この程度が記憶をしていくには良い(p158) ・未知の単語や古語が出てきた場合は、必ず前後の文脈から意味を推測する、これにより文脈力が強化される(p165) ・理科系科目は棒暗記はほとんど効果がない、それゆえ、論理的に理解して、そのうえで必要な知識を記憶して、その記憶した知識を使って問題を解いていく訓練(三位一体学習法)が大切(p174) ・ノートのメリットは、1)物事を整理し、体系づける=論理力が表現できる、2)記憶したいことを保存、管理、3)それらを活用して血肉化できる、である(p180) ・左ページに記憶すべき事項を整理、右ページはあけておいて、その後の学習で追加する(p183) 2011年8月21日作成

0投稿日: 2011.08.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ大学受験でお世話になった出口先生の著書。 わかりやすく、サクサク読めました。 ・記憶と論理は表裏一体 ・ラクラク合格する方法 ①勉強と楽しむこと ②理にかなった勉強であること ③科学的な記憶方法であること ⇨論理的な勉強 ・論理的に理解すること=最初の記憶 ・記憶の4段階 familiar・・・・・具体的には思い起こせない⇨こうなる前に復習 recognition・・・ 選択肢があれば答えられる⇨最初に目指すレベル recall・・・・・・自力で思い出すことができる⇨学習する上での目標 automatic・・・・自然と思い起こせる⇨習得(重要) ・集中学習より分散学習の方がはるかに効果的 ⇨1回目の学習で完全にきおくしようとせず、recall状態にとどめ、いったん睡眠を挟んで、再び同じ内容を学習 ・モニタリング・・・ある時点でどれだけ記憶しているかテスト ・コントロール・・・その結果を受けて計画を修正 ・最初の学習は理解することが大切 ・二度目の学習は遅くても、1時間以内 ・記憶のためのスケジューリング ①予習で学習(推理) ②授業で学習(理解) ③復習する ④試験直前に軽くチェック ⑤問題集で最終チェック

0投稿日: 2011.08.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ立ち読み:2011/6/23 p.122 「ファミリア、リコグニション、リコール、オートマティック」 p.138 「二度目の学習は遅くとも一時間以内に」

0投稿日: 2011.06.23 powered by ブクログ

powered by ブクログエビングハウスの忘却曲線。 東進でおなじみの出口先生でした。 論理! 海馬から側頭葉に移行ささせまくる!

0投稿日: 2011.06.04 powered by ブクログ

powered by ブクログわかりやすい内容でした。 まずは、論理力を鍛えたいと思った。 また、暗記系の反復勉強をするためにも、速読をマスターしたいと思った。

0投稿日: 2011.04.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ効率的な勉強法の修得を目的に購入。 書かれていることはごくごくシンプルだが、自分の勉強法を体系だてて整理できた点は◯。 論理の大切さも改めて理解。

0投稿日: 2011.04.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ書店で立ち読みで読了(笑)。 エビングハウスの忘却曲線を参考にした記憶術が、シンプルでよかったです。 やはり五回は反復しないといけないのですが、そのタイミングの解説に納得しました。 ファミリア、リコグニッション、リコール、オートマチックの四段階のメタ記憶もいいですね。 個人的には、著者の曽祖父が出口王仁三郎であることがツボでした(笑)。

0投稿日: 2011.03.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ脳科学と論理力を重視した学習方法を記したもの。 特に、記憶の4つの段階分けが新しかった。 ①ファミリア・・・なんとか知っているレベル ②リコグニション・・・選択肢があれば正しいものを選べるレベル ③リコール・・・自力で思い出すことができるレベル ④オートマティック・・・習熟レベル この4つの段階を意識して、学習するというもの。 受験・ビジネス・語学・資格・一般教養といったそれぞれの学習について、 論理力を加味した方法論が書かれている。 さすが論理のプロというだけあって、さらっと読める。

0投稿日: 2011.03.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ中学生のために読んだ。 なぜ記憶できないのか? なぜ勉強が嫌いになるのか? 成績はなぜ上がらないのか? これを解決していきます

0投稿日: 2011.03.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ・エビングハウスの忘却曲線→すぐに復習! ・ノートは左側のみ。右に追加記入とマーカー使用 ◆「ファミリア」とは一番弱い記憶のこと。 「どこかで見たことあるな」というような漠然としたものです。 ↓ ◆「リコグニション」とは見分けることができる記憶のこと。 選択肢を与えられることで答えられることができる程度のものです。 ↓ ◆「リコール」とは再生するという意味の記憶のこと。 選択肢がなくても自力で思い越こすことができます。 ↓ ◆「オートマティック」とは自動的という意味の記憶のこと。 自力で思い出そうとしなくても自然と、答えが浮かんでくることです。

0投稿日: 2011.03.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ記憶するために胎児名ことは以下の点だと述べている。 ・理論的に理解する ・反復学習 これは当たり前のことで、目新しいことではなかった。 奇跡の記憶術とはとてもいえない。

0投稿日: 2011.03.05 powered by ブクログ

powered by ブクログノートがボロボロになるくらい繰り返し勉強する。脳は忘れて行くもの。英語は、単語を覚えずパラグラフで覚える。

0投稿日: 2011.03.04 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本はしっかりと学習してるのに今ひとつ成果がでてないという人には絶対に読んで欲しいです。記憶というか学習の王道が書いてあります。

0投稿日: 2011.03.01