総合評価

(8件)| 3 | ||

| 2 | ||

| 2 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ【琉大OPACリンク】 https://opac.lib.u-ryukyu.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC13005468

0投稿日: 2025.06.26 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

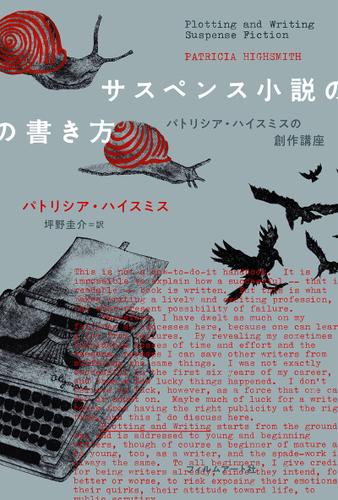

世界的に有名なサスペンス小説家パトリシア・ハイスミスの作品。具体的な、もしくは小手先のテクニックではなく、すべての物語りを作る人に向けて書かれた指南書だった。 ハイスミス自身はサスペンス小説家という枠に捉われることなく、自身の心にある世界をただ描き続けていただけだったようだ。 第1章 アイディアの目 第2章 主に経験を用いることについて 第3章 サスペンス短編小説 第4章 発展させること 第5章 プロットを立てる 第6章 第一稿 第7章 行き詰まり 第8章 第二稿 第9章 改稿 第10章 長編小説の事例『ガラスの独房』 第11章 サスペンスについての一般的な事柄 本書を読むとパトリシア・ハイスミスの作品を読んでみたくなる。不思議だ。 事細かに書くのも違うと思うので、私が好きだった文章をいくつか引用しておこうと思う。 ーーカタツムリやシーラカンスや、不変の形態を持つ他の有機生命体と同じように、政府が夢想されるよりはるか以前から、芸術家は存在し、生き残り続けているということだ。 ーー才能はもちろん魔法のようなものだが、物語ることそのものが同じだけ魔法なのである。

0投稿日: 2025.06.18 powered by ブクログ

powered by ブクログシド・フィールドやブレイク・スナイダーのような方法論ではなく、もっと根本的な姿勢について書かれた本です。著者が最初にhowtoではないと書いた通りです。 この本を通して、著者がどのような流れで本を書き上げているのかを知ることができます。サスペンス小説だけでなく、小説全般を書く上で必要な心構えの書かれた本です。

0投稿日: 2024.09.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ60年前の著書と思えないほど古びない内容でした。題名で誤解を生みそうですが、サスペンスという分野はほぼ関係なく読めます。一般的にフィクション小説を書こうとしている人なら普遍的に通じる話がほとんどだと思います。 著者の考え方、感じ方がとても自分には合っていて、読後は付箋だらけになりました。特に行き詰まった時や失敗についてどう捉えるか、というのを扱った指南書はなかなかなく、他の人がどうしているのかとても気になっていた部分でもあり、非常に参考になりまた勇気づけられました。いつでも読み返せるよう本棚に置いておきたい一冊です。

0投稿日: 2024.08.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ「第1章ではアクションの筋道を見せる」「行き詰まったときは大元に立ち返る」といった点や視点に関する話など、参考になる部分が多かった。筆者がどのようにストーリーを書き換える必要があったのか、という体験談には納得感があった。

0投稿日: 2024.08.10書くことの喜び

「本を書くにあたって喜ばせるべき最初の人間は、自分自身だ」という一文で本書は始まる。 著者が一貫して強調しているのは、"書くことの喜び"である。 それがどんなに辛く孤独で重苦しい作業だったとしても、結局のところ執筆とは、自らの経験や人生を整理する方法であり、たとえ読む者がいなかったとしても、その欲求は誰にもあるものなのだ。 ゆえに小説とは、作者の五感によって形づくられた、感情を揺さぶる経験の記録であり、それがどんなに小さなものであっても、優れた芸術家なら喜んで飛びついて、思うままに使える形に変換していくはずだ。 「結局のところ、小説とは感情的なもの」であり、「良い短編小説は作家の感情だけから作られているもの」だとする。 読者が知的であればあるほど、専門的な知識やら、衝撃的な結末やトリックやらといったギミックで読者を愉しませる薄っぺらいエンターテイメントではなく、作者の感情から書き綴った物語を、そして直接的で、実際に本の中にいるように感じられる経験を含んだ作品を読みたいと思うはずだ。 そのために作者は、自らの打ちのめされるような経験や印象を素材に変換し、全人生をかけて自分が持っているものを脱ぎ去っていく必要がある。 どこからアイディアを得ているのですかとよく聞かれるが、アイディアは「作家に訪れるものであり、作家が探すものではない」と。 同様にテーマも、「主題は探し出せるものでも、追いかけられるものでもない。現れるものなのだ」。 面白いのは、友人・知人から聞いた話というのは、物語の萌芽になりにくいと言っていること。 たとえそれがどんなに「最高に刺激的な物語」であったとしても、作家の想像力を必要としていないという一点において、なんの価値もないものだと。 「作家の想像力と脳は、芸術家としてこういった話を拒絶するようにできている」。

0投稿日: 2024.06.14 powered by ブクログ

powered by ブクログハイスミスが好きです。 もう新刊など読めないと思っていたのに、このような本が出版されたことがうれしい… 最終章とあとがきに心を打つ内容が。 最終章にある別の作家とは誰なのか…わかる人もいるんですよね。まだまだ勉強不足です。 さらにデイジーミラーを読まなくては! いろんな側面から、とても楽しめる、そして役にたつ1冊でした。 後日談 某図書館でこの本の返却時、この本をすれ違いで借りる方に遭遇! 私の返却本ではないですが、そういう場面はさすがに初めて…良書なだけに、うれしくなりました!

1投稿日: 2022.06.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ村上春樹は、毎日机に向かって書く習慣をつけることだと言っていたような気がする。パトリシアハイスミスも似た感じのアドバイスを行なっている。執筆に適した環境が重要であること。執筆した部屋対しての圧倒的な感情。もちろん古い本なので、ゲラ刷に対しての修正が作家にどのようなコストを発生させるのか?とか、タイプライターとカーボン紙といった失われたテクノロジーのディテイルも出てくるのだが、パラグラフの構成や描き始め、全体のボリュームとその失敗、第二稿ではなにを行うべきなのか、などの技術は書くという行為にとって本質で変わりがないように思える。二子玉川の蔦屋にて購入。書店でなければこのような本には出会えない。コラボラティブフィルタリングでは無理なのだ。書店というメディアがなければ僕の読書遍歴は起こらない。歩くという身体的運動と視覚と触覚を使ったインタラクションこそが重要なのです。

2投稿日: 2022.03.04