総合評価

(251件)| 73 | ||

| 101 | ||

| 41 | ||

| 9 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ活版印刷のこと自体、なーんにも知らないので、大丈夫かなあ?と少し不安になりながら手に取ったけど、とてもよかったです! 活版印刷の繊細さと、登場人物達の繊細な心のヒダがとてもよくマッチしていいい雰囲気です。 店主である弓子さんのミステリアスだけど、どこまでも人に優しい振る舞いに感激しました。 ★世界は森 母子家庭の一人息子の進学という旅立ち。 母であるハルさんの喜びと寂しさ。 とても心に染み入りました。 ★星たちの栞 多感で繊細な女子学生二人の心のやり取りに涙しました。 活版印刷について、自分でも少し調べました。 私の人生で、これから名刺やショップカードを作ることはないだろうけど、 とても素敵でした☆

14投稿日: 2025.11.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ蔵造りの街、川越が舞台。 活版印刷「三日月堂」に戻って店を再開した弓子さんと、訪れる客との触れ合いを連作4編に纏めたもの。壁一面の活字の棚や、古めかしい印刷機の写真を見て、活版印刷所に足を運びたくなった。 「世界は森」 来週末、息子が北大の寮に入る。 「母さん、心配しすぎだよ。大丈夫だよ、家事なんてどうとでもなるって!」と言われたハルさん。これまで一人で育ててきた自分は何だったのかと腹立たしくて情けなくなる。母親の寂しい気持ちが手に取るように伝わってきた。 桜色のハルの名が入った便箋で息子に宛てた手紙を書く。三日月堂に頼んだ卒業祝いのレターセットには、森の緑の色で息子の名が刻まれている。亡夫と二人で、「ほかのすべての文字を捨てて、森太郎って名前を選んだ。生まれてきた子を見たとき、ああ、これでよかった」と思えた。 親から子へと手渡される思いに、何度も涙が込み上げ止まらなくなった。 「八月のコースター」 叔父の珈琲店〈桐一葉〉を継いだ僕は、ハルさんの紹介で三日月堂を訪れた。 「前に踏み出すのは怖い」けれど、活版で刷られた高浜虚子の句が僕に…。 『桐一葉日当たりながら落ちにけり』 活字を一つ一つ拾うように時を刻む。 「叔父さんが残したこの店をお客さんといっしょに作って行きたい!」と心が定まるラストに温かみを感じた。 「星たちの栞」 『われの星燃えてをるなり星月夜』 〈桐一葉〉のコースターに刷られた俳句を見て、国語教師の遠田真帆は、すずかけ祭に活版印刷のワークショップを依頼して…。 「どんな言葉も文字の組み合わせでできている。この文字の天の川のなかにある星たちでできている」 『銀河鉄道の夜』をイメージした教室の壁面に、活版で印刷された栞がつけられていく。文芸部員がそれぞれ選んだ一節の中には「『ほんとうのさいわい』ってなんなんでしょうね」の一文も! 教室に広がる宇宙…美しいその光景が見えるように思えた。 「ひとつだけの活字」 すずかけ祭で活版印刷を体験した雪乃は、結婚の招待状に祖母の遺品の活字を使えないかと、弓子さんに相談する。 戦前の銀座には活字店が多かったことを初めて知った。雪乃の曽祖父が営んでいた『平田活字店』の話が明かされていくストーリーにワクワクした。大切な活字でどんな招待状が出来上がるのだろう! 結婚前の雪乃の不安な気持ちや、弓子さんの辛い過去もわかり、またしても涙が止まらなくなった。 シリーズ2も続けて読みたい。

23投稿日: 2025.11.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ昔ながらの印刷所がある川越が舞台 それぞれの大切なものを尊重し、その柔らかな気持ちが次に繋がっていく…好きだなぁ… 活版印刷にしか表現できない温かみが文章から伝わってきます シリーズがあるなんて嬉しい また弓子さんたちに会えるんだ

0投稿日: 2025.09.22 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

少ししずかな雰囲気をまとった素敵なお話。 活版印刷を通して登場人物たちが少しずつ繋がって、進んでいくのがすごく良い。 義母から譲り受けた本なのですが、続巻も買って読みたい。

5投稿日: 2025.09.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ4年ぶりに読み直そうと思ってブックオフで大人買いした活版印刷三日月堂。 一周してるゆえに、ひとつずつのお話が本当により愛しい。三日月堂で再び暮らし始めた弓子さんと、三日月堂にくるお客さんたち。弓子さんはお客さんの依頼に1人ずつ、まっすぐに向き合っていく。多くの人と関わる中で、弓子さんも自分を見つめ直したり自分の気持ちを言葉したりしていく。 活字とは、文字とは、言葉とは。

2投稿日: 2025.09.16 powered by ブクログ

powered by ブクログアナログでレトロなものや、紙ものの質感が好きな人にはたまらない小説だと思う。 レターセット、ショップカードにコースター、栞、結婚式の招待状。活版印刷ならではの味わいを堪能できるアイテムが各章で登場し、一つ一つの言葉に込められた「想い」が活版印刷により「重み」を与えられてそれらに刻まれる。以下好きな描写の引用を2つ。 くっきりした文字だった。「刻まれている」と感じた。ふつうの印刷だと紙に文字が「張りついている」感じだが、これは凹んでいるわけではないのに「刻まれている」。文字ひとつひとつが息づいているみたいに見える。 コンピュータのなかでは文字に重さがない。厚みもない。「もの」じゃない。だけど、活字には身体がある。重さも、大きさもある「もの」だった。 フォントもレイアウトも自由に組み合わせられて便利になった反面、言葉が本来持っている重量感を感じる機会はめっきり減ってしまっていたのだな、と気付かされた。 ちょっと分類は違うけど、自分が本も手帳も紙派なのは、言葉の重量感がデジタルよりは感じられるからなのかもしれない。 作中で登場したコースター、リアルにあったら喫茶店の常連になってしまうなぁ。 それとは別に、今の自分に対して雪乃さんのおばあちゃんの「仕事はいつだって探せる、でも人の縁はそうそう見つかるものじゃない」という言葉がじんわり沁みた。 たしかに仕事は外からなんとなく見えるから探りやすいけど、人の縁は内側まで踏み込んでいかなきゃなかなか探せないもの。今後の自分の指針として心に留めておきたいフレーズだった。

3投稿日: 2025.09.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ好きな街、川越。 実在の街に、本当に実在するかのような人たち。 街のありようのように、優しく、あたたかい。 活版印刷の味わいもいい。 全て、ゆっくりと、着実に進んでいく時間が この作品の中に流れている。 過去を味方にして、出会いを大切にして 日々を生きてゆく。 その時間がまた、改めて愛しく思える作品。 シリーズ全作、読んでみよう。

3投稿日: 2025.08.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ川越にある小さい印刷屋さんと街の人たちの物語。 どの話も心温まる結末で、前の章の人の紹介で新しいお客さんがやってくるという構成が街の人のつながりを感じてよかった 活版印刷興味出てきたし、今でも使う改版・絶版が活字の版のセットを取り壊すことだったのを初めて知れた 物語内で作ったものをどれも現実でも見てみたくなった

0投稿日: 2025.08.26 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

祖父の残した活版印刷所を引き継ぐ弓子。街の人々との交流と助けを借りて思いを込めて印刷する。 温かくてホッとする本。

0投稿日: 2025.08.17 powered by ブクログ

powered by ブクログほしおさなえさんの作品が好きで、ずっと気になっていた一冊。 活版印刷という静かで手間のかかる仕事を通して、人と人との心の機微が丁寧に描かれていて、読むたびに穏やかな気持ちになれました。 大きな事件は起きないけれど、そのぶん登場人物たちのちょっとした一言や表情がじんわりと沁みてきます。 自分の心のざわつきも落ち着いていくような、そんな読後感でした。疲れているときや、やさしい物語に包まれたいときに読み返したい一冊です。

1投稿日: 2025.07.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ活版印刷という古くからの技術を使って新しい商品を生み出し、お客さんも一歩を踏み出していくお話です。読み終わった時には、すっかり活版印刷のファンになっていました。

3投稿日: 2025.07.25 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

別シリーズでほしおさなえ さんにドはまりして こちら2冊目。 毎度思うが、日本語が本当にうつくしい。 ほしおさんの言葉に対する感覚、センスが文章を通して伝わって来て、他では味わえないような心が満たされる感覚がある。 日ごろ、私は、日ごろそこまで日本語に対して研ぎ澄まされた感覚がない。でも、ほしおさんの文章を通して、いつもは感じない語の海に浸れる。 奇をてらった文章や構成ではないはずなのに、何気ない一語一語が心に染みいってくる。 そして案の定、ラストでは涙ぐみながら読みましたとも。

0投稿日: 2025.07.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ一人息子を送り出すシングルマザーのレターセット、伯父から引き継いだ喫茶店のショップカードとコースター、高校文化祭でのワークショップ、結婚を控えた図書館司書が祖母から引き継いだ活字。 活版印刷、今見ると独特な雰囲気ですね。興味はあるんですが印刷する機会も無ければ実物を身にすることは無いなあ。シリーズものなので続きを探してみよう。

0投稿日: 2025.05.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ連作短編の一番好きな格好で、さくさく読めるのに少しワクワクして、心にすーっと温かい読後感が残る本でした。 俳句入りのコースターやフレーズが書かれた栞、TSUTAYAとかで販売してほしいです。

1投稿日: 2025.05.08 powered by ブクログ

powered by ブクログはじめての作家さんです。 シリーズもの大好きなので 楽しみにしていました。 活版印刷 三日月堂 名前からして 現実にあれば是非行ってみたい 雰囲気があふれています。 かわいかったり、素敵な文具類を 見るのが大好きな私なので 三日月堂の名前入りの便箋封筒や カフェの素敵なショップカード 俳句が印刷してあるコースター など、わくわくするような お話ばかり… 三日月堂の弓子さんをはじめ 周りにいる温かく、少しだけ 悩みをもつ人たちもみなさん素敵な人たち センスがよくて温かみのある作品が出来上がっていくたびに三日月堂は愛着のある印刷屋さんになっていきます。 続きが読めると思うとこの街の一員になれたようでとてもうれしくて次がまた楽しみです。

30投稿日: 2025.04.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ昔は活字を拾って言葉を組み印刷していたという事実を再認識した。この本を読んでから、印刷博物館(文京区)を訪れると印刷技術の凄さを目で見て感じ取ることができ良かった。

2投稿日: 2025.03.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ文字に実体があり触感がある 凛とした感じもあり、優しさもあるような あー、いいなぁ活版印刷 三日月堂で働きたいな 舞台は川越 その街の中で生きる人達の物語

3投稿日: 2025.03.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ活版印刷の魅力とともに、人の温かな思いを感じられるストーリー。 著者の「銀河ホテル」シリーズでも感じましたが、作品のもつ優しい雰囲気と言葉にまつわる物語の世界観がとてもとても素敵。 また、追いかけたいシリーズが増えました。 素敵だなぁと感じるフレーズがいくつもあって、そういうときは心の中で繰り返してしまう。 「言葉」がもつ表現力というか力みたいなものを感じることがある。それは違和感なく心にスーッと入ってくることもあれば、ちょっとした衝撃を受けることもある。 そういう読書体験が、著者の作品にはあるような気がしています。 「八月のコースター」がとても良くて、一番好きかも?と思ったのですが、次の「星たちの栞」では深く心に響くシーンがあり涙がほろり…。 噛みしめるように、ゆっくり味わって読みたいと思える素敵な1冊でした。 活版印刷のワークショップとか良いなぁ。 実は活版印刷のレターセットを持ってます。 わずかに感じられる凹凸と温もりある風合いがとても素敵で、使うのがもったいないくらい。 特別な便箋だったので、昨年秋、退職する同僚への手紙に使いました。 ほしおさんの作品は、読破を目指して少しずつ読み進めていこうと思います。 読めば読むほど、ほしおさんが好きになるなぁ。 『人のなかに思いがあって、でもその人の姿を見ていても思いは見えない。句の形、言葉の形になって、はじめて浮き上がる。思いの強さが輪郭みたいに。そして、いつまでも残る。』 『物語というのはすごいものですね。ひとりの人がつむいだものが、こうやってあとの人たちの心になにかを残す。印刷にはそれを助ける力がある。』

13投稿日: 2025.02.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ活版印刷とは何か分からなかったのですが印刷1つでも込められている意味があると思うと興味深く読むことができました。

1投稿日: 2024.10.26 powered by ブクログ

powered by ブクログシリーズ第一弾。 どの章も心温まるじーんとしました。 いろんな悩みが、大事なタイミングで手放せるシーンを一緒に見届けられた気がします。

17投稿日: 2024.10.23 powered by ブクログ

powered by ブクログあなたは、『活版印刷』を知っているでしょうか? このレビューを読んでくださっているあなたはもちろん大の本好きだと思います。”本”が好きで、自分がまだ知らない”本”を見つけるためにブクログの場にこられているのだと思います。ただ、一口に”本”と言っても今の世の中では単純に紙で出来たいわゆる”本”だけが”本”とは言えなくなってもいます。一気に市場が広がったと言える電子書籍はもとより、Audibleという耳で聴く”本”も裾野が広がってきています。内容だけでなく提供媒体も多彩になっていく”本”の世界、大切なのは中身であって、それをどのように受容していくかはその人次第、今後そのような世の中に進んでいくのだと思います。 一方で、”本”の世界においては”紙の本”がまだまだ主流であることは間違いないと思います。そんな”紙の本”は印刷所で刷られます。そのことに異を唱える人はいないでしょう。では、”紙の本”は印刷所でどのように刷られていくのでしょうか?今の世はなんでも『コンピュータ』によって制御されています。当然、印刷もそんな機械によって制御されています。では、『コンピュータ』が登場する前は”紙の本”はどのように印刷されていたのでしょうか? さてここに、『「活字」っていう小さな一文字ずつのハンコみたいなのを並べて、型に入れて、インクをつけて刷』るという『活版印刷』に光を当てる物語があります。『活字』を組み合わせていく魅力に囚われるこの作品。刷り上がる印刷物に独特な味わいを感じるこの作品。そしてそれは、“活版印刷ってなんだろう?”と思っていたあなたが『活版印刷』の世界にどっぷり浸る幸せを感じる物語です。 『ハルさん、支度できましたか?』と『ドアの外から』の柚原さんの声に、『トレーニングウェア』姿で出てきたのは主人公の市倉ハル。『川越観光の中心、一番街に面し』た『川越運送店一番街営業所』で働くハルは柚原らと仕事終わりに六キロの距離を走っています。走りながら会話する中で、ハルの息子の森太郎が北海道大学への入学が決まりまもなく家を出る話になります。『夫が死んでからずっとふたりで暮らしてきた』という森太郎のことを思う中に無口になってしまったハル。そんな時、『あそこ…電気がついてる』とメンバーの一人である大西が『指差した先を見』て、『三日月堂…?』とつぶやくハル。『むかし、あったのよ。三日月堂っていう印刷所が… 昭和初期からある古い印刷所でね…』、『五年くらい前に閉店したの…その後店主さん夫婦が亡くなって、ずっと空き家になってた』と続けます。そして、気になる面々が建物に近づき『なかをのぞこうとしたとき、急にドアが開』き『うわあっ』と葛城が声をあげます。『もしかして、弓子さん?』、『ハルさん…?』と認識しあう二人。『弓子さんって言って、ここのお孫さん』と面々に紹介するハルに、弓子は『三日前にここに越して来た』ことを説明します。そんな中にハルは、かつて『古くからの手法の活版印刷』によって作られた『三日月堂のレターセット』を高校の卒業祝いに両親からもらったことを思い返します。『便せんにも封筒にも、一枚ずつ自分の名前が印刷されている』という思い出の『レターセット』。 場面は変わり、『川越運送店』でパートとして働くことになった弓子と『昼の休憩時間に』一緒に弁当を食べることになったハルは、息子が家を出るため弁当を作るのも今月で終わりという話をします。そして、先に席を立った弓子の『うしろ姿を見ながら、三日月堂のことを思い出』すハル。一方で、『森太郎の卒業祝い、どうしよう』と思い悩むハルは、柚原や大西に意見を求めます。自分は『レターセット』をもらったという話をするハルに『活版印刷?すごい』と興奮するのは『文具オタク』の大西。そんな大西に『どっちにしても、三日月堂はもうやってないんだけどね』と語るハルですが、大西は『あそこにはむかし活版印刷の機械があったんですね。それはちょっと気になるなあ』と言うと、部屋を出て弓子を追いかけます。そんな大西の後を追うハル。そして、『印刷機ですか?まだありますよ』と答える弓子に『それ、見たいんですけど』と迫る大西。結局、その日の仕事終わりに弓子の家へ、柚原、大西と共にハルも着いていくことになりました。 再度場面は変わり、『大きな歯車のついた、自家用車くらいの大きさの印刷機』に『これは…』、『動くんですか』と声を上げる大西。そんな声に、『動くと思います…』と答える弓子は、大学時代にバイトをしていた話をします。弓子が機械を動かすことができることを知った面々は動かすことを懇願します。それに、『きちんとしたものが刷れるかはわかりませんが、動かすくらいはできると思いますよ』と答える弓子は『なにを印刷しますか?』と問いかけます。それに、『レターセットは…?』と答える柚原はハルが息子の『卒業祝いになにを贈るか、なかなか決められない』ということと、『むかしハルさんがもらった三日月堂の名入れレターセット』のことを説明します。それに、『ああ、あれは人気商品でした。ハルさんも持ってらしたんですか。使ってくれてた人がいると思うと、なんだかうれしいです』と答える弓子は、活字を拾い、型に入れ、一方で『円盤にインキをのせ、レバーを引』くと印刷機が動き始めます。そんな『レターセット』の印刷をきっかけに三日月堂の『活版印刷』を復活させた弓子。そして、『活版印刷』に魅せられた人たちがどんどん繋がる物語が描かれていきます。 “川越の街の片隅に佇む印刷所・三日月堂…店主の孫娘・弓子が川越に帰ってきたことで営業を再開する。三日月堂が営むのは昔ながらの活版印刷。そんな三日月堂には色んな悩みを抱えたお客が訪れ、活字と言葉の温かみによって心が解きほぐされていくのだが、弓子もどうやら事情を抱えているようで”という内容紹介によって絶妙に説明されるこの作品。2016年6月に刊行されたこの作品は、ほしおさなえさんの代表作として、このレビュー執筆時点で6冊までシリーズ化されています。そんな作品の中心となるのが川越にあり『活版印刷』を手がける『三日月堂』という印刷所です。ではまずは、そんな『三日月堂』がどんなお店であるかを見ておきましょう。 ● 『三日月堂』について ・『鴉山稲荷神社のはす向かい』、『昭和期の町工場のような古い四角い建物』 ・『コンクリートで真四角、白の外壁、小さな町工場という感じの、実用本位で素っ気ない建物』 ・『看板は格好良かった。明朝体の切り文字で「三日月堂」と書かれ、三日月にカラスがとまったマークが添えられていた』 ・『昭和初期からある古い印刷所でね。町の人の名刺や年賀状を作ってた』 なるほど、いかにも町の印刷所というイメージの建物が思い浮かびます。そんな印刷所があるのが”小江戸”とも呼ばれる埼玉県川越市にあるというところが良い雰囲気を醸し出しています。そして、この印刷所はただの印刷所ではありません。それこそが『活版印刷』です。あなたは『活版印刷』を知っているでしょうか?ということで、次に『活版印刷』とは何かを見てみましょう。ほしおさなえさんはこんな風に説明されます。 “活版印刷とは、金属でできた活字をならべ、そこにインキをのせ、ハンコのように紙につける印刷方法です”。 なるほど、『いまはコンピュータに入力すれば、そのまま文字が出てくる』、これはわざわざ説明することもないくらいに当たり前のことです。しかし、『コンピュータ』もない時代、印刷と言えば『活字』を組み合わせて行うものだったわけですね。それこそが『活版印刷』と呼ばれるものです。『三日月堂』はそんな『活版印刷』を行う印刷所です。では、次に『活字』を使って刷る工程を見てみましょう。 ① 『部首別に画数順に並んで』いる棚から『活字を抜き出す』 ② 『拾ってきた活字を順番に並べ、型に入れ』る ③ 『ネジで固定し、印刷機に取り付ける』 ④ 『円盤にインキをのせ、レバーを引く』 ⑤ 『棚から紙を出し、印刷機にセットする』 ⑥ 『ぎゅっとレバーをおろす』 ⑦ 『ローラーが版につき、紙が押し付けられた』 ↓ 『あ、刷れた』 という感じです。どことなくイメージが浮かんでも来ます。いかにも昔ながらの印刷というイメージです。しかし、『コンピュータ』からの出力が当たり前の現在にあってわざわざこんな手間をかけて『活版印刷』をする意味があるのでしょうか?まあ、もちろんそこに意味がなければ、この作品が誕生するわけはありません。登場人物の一人が次のような一言でその魅力を語っています。 『活版印刷の独特の風合いはたまらないですからね』 印刷されたもの、その印刷自体に魅力がある、それがこの『活版印刷』ということになります。物語では、そんな『活版印刷』に魅せられた人が次々に繋がっていく様子が描かれていきます。 この作品は4つの短編が連作短編を構成しながら展開していきます。そんな短編に共通となるのが『三日月堂』であり、『活版印刷』でもあります。そして、それぞれの短編には主人公となる人物が登場し、『活版印刷』に魅かれていく様が描かれていきます。では、冒頭の短編は上記でご紹介しましたので、残りの3つをご紹介しましょう。 ・〈八月のコースター〉: 『なんとかやっていけてるんですけどね。ほんとにこれでいいのか、ときどき迷ってしまうんですよ』と『川越運送店のハル』に語るのは『〈桐一葉〉という珈琲店を経営している』岡野。伯父から継承した珈琲店を営むも自分は伯父の『代理にすぎない』と語る岡野に『なにか変えてみたら?』、『たとえば、店名…とか?』、『内装とか、インテリアとか、食器とか…』と提案するハル。しかし、『それほどの余裕はないし、失敗するのも怖い』と否定する岡野。そんな中、『ショップカードはどう?』と言うハルは、『紙マッチをやめて、ショップカードにするの』と続けます。『いいところがあるのよ』と言うハルは『三日月堂』の話を始めます。 ・〈星たちの栞〉: 『川越にある私立高校に勤め始めて十年』というのは教師の遠田真帆。『文芸部の顧問』をしている真帆は喫茶店でもらったコースターを部員の村崎小枝に見せます。後から来た山口侑加とともに興味を示す生徒たち。そんな中に、そろそろ準備を始めることになる『すずかけ祭』の話になります。『いつも文芸部は部誌の販売しかしてないけど、今年はこういうのを作ってみたい』という生徒たちを連れてコースターを印刷したという『三日月堂』を訪問することになった遠田。お店に着いて『これ、活字…?』と驚く生徒たちの前には『ガラス戸の向こうの壁が一面棚になっていて、小さな四角いものがぎっしり詰まっている』という光景が…。 ・〈ひとつだけの活字〉: 『ずっと川越に住んでいたのに…。印刷所があるなんてちっとも知らなかった』と『大学の一年後輩』の大西に語るのは佐伯ゆきの。『市立図書館で司書をしている』という ゆきのは『三日月堂』が『活版印刷』の印刷所だと知り興味を持ちます。家に帰り『むかし祖母からもらったお年玉袋』を取り出す ゆきのは『小学校時代の同級生』で『結婚相手の宮田友明』のことを思います。『クラスでもっとも苦手な男子だった』と過去を振り返る ゆきのは、ふと『この活字を結婚式の招待状に使えないだろうか、と思いつ』きます。そして、大西に『三日月堂に連れて行ってもら』った ゆきのは『壁一面、床から天井まで』の活字に驚きます…。 3つの短編をご紹介しましたが、主人公となる人物も舞台も全く異なります。そんな中に共通となるのが『三日月堂』の『活版印刷』です。印刷だけであれば今の時代家庭でもプリンターを使えば簡単に出来てしまいますし、手っ取り早いとも言えます。しかし、主人公たちは目にした『活版印刷』に魅せられていきます。 『でも…なんか、この印刷が無性に気になるんですよ』 そんな思いの先に『三日月堂』を訪れ、『活版印刷』に魅せられていく主人公たち。物語では、そんな主人公たちがそれぞれに抱える悩み・苦しみが『活版印刷』をきっかけに解きほぐされていく様が描かれていきます。そう、『活版印刷』が主人公たちに一歩を踏み出すための”起点・きっかけ”を与えていくのがこの作品なのです。そして、この作品にはそんな4つの短編全てに登場する人物がいます。それこそが『三日月堂』の店主でもある弓子です。かつて祖父母のアルバイトとして『三日月堂』で過ごしたことがあるという弓子が祖父母が亡くなり『空き家』となった場へと戻ってきたところから物語は始まります。そんな弓子は何かしら悩みを抱えていることが匂わされもします。そして、物語の背景に『活版印刷』の独特な魅力が物語を包み込んでいきます。 “「かつては活字という物体があり、本を作るときには一冊分の活字をだれかが拾い、ならべていた」ということを伝えたくて、この本を書きました”。 そんな風におっしゃる ほしおさなえさん。『活字をひとつずつ並べたこの感じが…すごくいい』。そんな『活版印刷』の魅力が物語を引っ張ってもいくこの作品が迎える結末には、これは6巻までシリーズ化されるよね!という『活版印刷』の独特な魅力に溢れる物語の姿がありました。 『ふつうの印刷だと紙に文字が「張りついている」感じだが、これは凹んでいるわけではないのに「刻まれている」。文字ひとつひとつが息づいているみたいに見える』。 昔ながらの『活版印刷』を続ける『三日月堂』。この作品では祖父母から継承した印刷所で『活版印刷』を手がける弓子が繋ぐ物語が描かれていました。『活版印刷』の世界に魅せられるこの作品。さまざまな境遇にある主人公たちが『活版印刷』に魅せられる理由がよくわかるこの作品。 『活版印刷』がいつまでも引き継がれていって欲しい!そんな風に強く願う素晴らしい作品でした。

253投稿日: 2024.08.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ川越にある架空の活版印刷三日月堂 そこに舞い戻ってきた女店主、弓子さん 1話目は 川越に精通してる女性とその息子の話 2話目は 川越でカフェを営んでいる男性の話 3話目は 文芸部の顧問をしている国語の女の先生の話 4話目は 結婚と海外へ行くことを控えている女性の話 どの話も素敵だったから続きが気になる! 2話目の弓子さんの「人は誰かの代わりにはなれない」っていう言葉が響いたな。 ほんわか温まる物語の集まり。

3投稿日: 2024.08.09 powered by ブクログ

powered by ブクログこちらのシリーズ、初めて読んでみたけれど、押しつけがましくなく大切なことにいろいろ気づかせてくれる。そして章の最後には必ず泣いてしまう。登場人物それぞれが、生きてきた中でさまざまなことを抱えていて、それでもそのことがどこかの誰かの役に立つこともあるのだと、苦しいけれどあふれるほどのありがたさが押し寄せてくる。しばらく追い続けてみようと思う。

1投稿日: 2024.08.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ月光荘の前のシリーズ。 月光荘シリーズ読み途中だけど、並行してこちらも読み始めました。 月光荘がファンタジー色強いのに対し、こちらはごく現実的。 三日月堂という印刷屋さんに訪れるお客さんたち視点の短編連作。 活版印刷の印刷物を見たことないのだけど、この作品を読んでいると興味が湧いてきます。 サブタイトルにもなっている「星たちの栞」が好きでした。特に「銀河鉄道の夜」の舞台の記憶のシーンが素敵だったなぁ。

0投稿日: 2024.05.04 powered by ブクログ

powered by ブクログとにかくほっこりしたい時に読みたい本。 大変読みやすくて読後は優しい気持ちになる。 活版印刷に興味が湧きました。私も実物みてみたい。 シリーズ物と知らなかったので続編も読みたい。

0投稿日: 2024.05.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ川越の小さな活版印刷屋さんの店主と街の人や依頼主たちとの交流の物語。 活字好きや本好きにはたまらなくわくわくする文字と印刷のお話です。 私は活字と印刷が大好きで、「市谷の杜 本と活字館」で印刷ワークショップに参加し、活版印刷でしおりも作りました。 ちょっとしたかすれ具合も味わい深かったり、活版印刷って素敵ですよね。 そんな活版印刷の温かさと人の温かさが交わり、温かい気持ちになる物語でした。

2投稿日: 2024.04.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ弓子さんが三日月堂を再出発させた 最初は別の仕事に就いたけど働き始めた場所の職場の人がきっかけで活字を始めた 私も活字印刷されたもの欲しいな 大切な人に自分が考えたものでプレゼントもしたい 1作目

0投稿日: 2024.03.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ◾︎シリーズ一作目 とても良かった。 心の奥から温かい何かが溢れてくるような、包まれるようなじんわりとしたもので涙が溢れた。 誰かを大切に想う気持ちと文字や言葉を通じての温かさ。 古くからあるものを通して感じる、時の流れと活版印刷によって吹き込まれる文字に生命が生まれる感じ。 とても心地よい読後感で大満足の読書になった。

17投稿日: 2024.02.29 powered by ブクログ

powered by ブクログシリーズものでタイトルだけは知っていた本。 読みやすい!! 実際のコースターと栞が欲しくなった。 特に栞フェチとしては、本屋とかで売ってくれないかなぁと。。。 作者は本当に文字が好きなんだなと思わせる表現がたくさんあって、読んでてほっこりした。 活版印刷になると、文字が緊張してる感じがするとか、可愛い表現だなと。 最後の物語 大事なものは、私の中にあるってのが、今の私に必要な言葉だったなと。 続きも読みましょう。

2投稿日: 2023.12.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ/_/ 感想 _/_/_/_/_/_/ 久々にこのシリーズを読み直そうと思い手にしました。私の大好きな作品です。全シリーズ購入して持っているので、好きなタイミングで読めるのがいいですね。ゆっくり、全巻読んでいきます。 祖父が経営していた印刷所を、孫娘の弓子が継いで再開するお話なんですが、活版印刷と弓子の想いを通じて、皆が前に進んでいきます。 弓子は活版印刷を再開したばかりで、新しいことに挑戦していきますが、「慣れたことだけをしていてはダメ」という言葉に共感します。今までに経験していない新しいことにいつまでも手を出していきたいと思わせてくれます。それこそ、活版印刷をやってみたいという気持ちは、以前この作品を読んだ時から持っています。来年はやってみようと思います。 以前読んだ時は、感想を書いていなかったためか、記憶にない部分が多くて、初めて読んだような感じでした。序盤からジワっと涙が溢れてきて、とても心が動かされました。 とても温かさを感じる作品で、多くの悲しみや迷いの感情の中で、ジワリと幸せを感じることができる作品です。この作品を読むと、静寂に包まれる感じになるとともに、前へ進んでいく気持ちになります。 /_/ あらすじ _/_/_/_/_/_/ 連作短編集です。 各話で主人公となる人物と、弓子と活版印刷を通じて、皆が前に進んでいくお話です。 ■世界は森 ハル ハルの息子の森太郎が北海道大学の入学に合わせて、巣立っていきます。 弓子は活版印刷でレターセットをつくります。 ■八月のコースター 岡野 喫茶店を経営する岡野、元経営者の叔父さんと自分を比べて苦悩する日々を送っています。 弓子は活版印刷でショップカードとコースターをつくります。 ■星たちの栞 遠田 宮沢賢治の作品に関わる思い出を持つ遠田先生と、生徒二人が、活版印刷のワークショップに関わっていく。 弓子は活版印刷のワークショップを開き、栞をつくります。 ■ひとつだけの方じゃ 雪乃 結婚を控えた雪乃が祖母が持ってい活字を使って招待状を作りたいと考える。 弓子は活版印刷で結婚式の招待状をつくります。 /_/ 主な登場人物 _/_/_/_/_/_/ ■三日月堂 月野弓子 28歳、不器用、気まじめ、職人気質 ■ランニング仲間 市倉ハル 川越運送店 市倉森太郎 しんたろう、ハル息子、北海道大学、大学生 大西 観光案内所のバイト、文具フェチ、20代、大学院生 柚原 30代後半、背が高い 葛城 ガラス店兼工房経営、男性 ■桐一葉 岡野 ■私立鈴懸学園(高校) すずかげ 遠田真帆 おんだ、先生 村崎小枝 文芸部部長、高校2年生 山口侑加 〃 ■結婚を控えた2人と友人 雪乃 大西の一年先輩、司書 宮田友明 結婚相手 金子 デザイナー /_/ 機械 _/_/_/_/_/_/ ■手キン 手刷の機械

56投稿日: 2023.12.10 powered by ブクログ

powered by ブクログふれる機会のなかった活版印刷というものを知り、 文字の温かさとか、残されていく技術の大切さを感じながら読み進めた。 穏やかな中にも芯を感じる物語で、読んでいてとても心地よかった。

0投稿日: 2023.12.09 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

あらすじ 川越。閉まっていた活版印刷所が再開された。店主の弓子はまだ若いが、先代の祖父を手伝っていたが、待ちの運送店従業員ハルさんに背中を押されたのだった。 大学進学で北海道へ行くハルさんの息子へのレターセット、伯父から引き継いだ喫茶店を営むマスターへ、俳句の入ったコースター。高校では印刷のワークショップも依頼される。 弓子は幼い頃に母親を亡くし、祖父母と父親に育てられた。しかし、父親も癌にかかり、闘病の末他界。看病が原因で婚約者とも破談になってしまったのだった。 活版印刷の説明も多くて、興味深い。つくづく職人技なんだと思う。普段何気なく見ている文字のクセとか、活版では文字の重みのことが繰り返し書かれていた。確かに俳句だと、一句だけ紙に印刷されていると印象に残るな。 印象に残ったところ ・われの星燃えてをるなり星月夜 高浜虚子 ・昔は銀座に印刷所が多かった。理由は有楽町に都庁があったから。役所が集中していたため、公文書の印刷の仕事が多かった。 ストーリーも、穏やかで、今のところ棘のある人などは居ない。調べてみるとシリーズ6作出ているようで、ゆっくり読んでいくつもり。

1投稿日: 2023.12.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ1話目が特に好き!読んでて活字の良さを感じて読書好きになりそう。どう表現したらいいかわかんないけど、紙の質感インクの匂いとか、見えないし触らないのに読んでて感じることができて好きな作品。まだ2巻までしか見てないのでまた読み続けたい。

2投稿日: 2023.11.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ私は活字が大好き❤1話めのお話は数年前に体験した息子との別れを思い出し、気持ちがシンクロしすぎて、なんとも表現し難い気持ちになりました。私の幼い頃、母が和文のタイプライターで内職していたことを思い出した。懐かしい暖かい気持ちになれた。

1投稿日: 2023.10.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ三日月堂を訪れる人の「活字を通しての想い」を綴った短編集。とても優しいお話しが詰まってるので、サスペンスや経済本など頭を使った本を読んた後に読むと安らげるかもしれない。活字の深々とした佇まいから生み出す言葉の重みを魅力的に表現してるのは素晴らしかった。だが、個人的には全体的にお話しの流れが平坦で、少々退屈なところが多かった気がします。

0投稿日: 2023.10.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ活版印刷所「三日月堂」から繋がる人との出会い。 どれも温かく、微笑ましい。 希薄になりがちな人付き合いや、無機質に感じる印刷物からは見出せない大切なことを思い出させてくれた。

1投稿日: 2023.09.11 powered by ブクログ

powered by ブクログほしおさなえの活版印刷三日月堂星たちの栞を読みました。 舞台はやはり川越です。 五年前に止めてしまった印刷所に灯りが点いているところから始まります。 活版印刷の良さや思い入れが温かい物語として描かれています。 35年くらい前、マックでDTPが出来るようになり、今ではすっかりパソコンで何でも出来るようになりました。 今また活版印刷が見直されています。 世界は森、八月のコースター、星たちの栞、一つだけの活字の四編から校正されていますが、面白かったです。 星たちの栞は銀河鉄道の夜を扱っていて、また銀河鉄道の夜を読んでみたくなりました。

4投稿日: 2023.09.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ東浩紀さんの奥様ってどんな方だろうと思って読んでみた。予想通り、感情豊かで味わい深い物語であり素敵な方なんだろうなと思った。 「舟を編む」のときも思ったけど、言葉を扱う道具って、人の思考や表現やコミュニケーションに直接関わるものなので奥が深いし、それを生み出したり届けたりする人の責任感は予想以上に強いものだなと考えさせられた。 そして、活版印刷を中心に交わる登場人物達の背景や心情の切実さとか純粋さが印象に残る物語だった。特に「まわりから見て個性に映るものって、その人の世界への違和感から生まれるものなんじゃないかな。それが強い人ほど人を惹きつける。でも、本人にとっては苦しいものでしょう? それに耐えられるほど強くはないかもしれない」という言葉は、日頃自分も実感していることであり、思わず唸った。 人の生き様はそれぞれ尊いものだと感じた。

2投稿日: 2023.08.13 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

【活版印刷三日月堂シリーズ01】 活版印刷というものを知らなかったが、ほっこり系のシリーズものと知り読み始めた。 ・世界は森 お節介で面倒見のいいハルさん。ハルさんは夫を亡くしており、運送屋で働く。一人息子の森太郎が北海道の大学に進学するので、お祝いのプレゼントを悩んでいた。 その時に、活版印刷の『三日月堂』の孫である弓子さんが、川越に住み、運送屋のバイトをしたいと言ってきた。 そこで学生時代に憧れで、ハルさん自身がお祝いでもらった三日月堂のレターセットを思い出す。 『三日月堂』は祖父母・両親を亡くし、弓子さん一人で住んでいるが、学生時代に祖父と作業をしていたため、小さい機械なら動かせるから、とハルさんのためにレターセットを作る。ハルさんの息子の想い、すごくよかった。 ・八月のコースター 伯父から受け継いだ喫茶店「桐一葉」のマスター岡野。 伯父の思いのつまった店で、何か変えたいけど変えたくない。そんな時にハルさんから『三日月堂』を教えてもらい、ショップカードを作ることに。 弓子さんは一緒に何をつくるのがいいか考えてくれ、コースターを作成する。 岡野は岡野らしい「桐一葉」を作っていけているし、弓子さんも活版印刷にのめりこむ。 ・星たちの栞 高校教諭が文芸部の生徒と鈴懸学園の学園祭で、弓子さんにお願いして活版印刷のワークショップをすることに。 教諭の友人関係と文芸部の友人関係が、文字を通して和解していくのがいい。 ・ひとつだけの活字 結婚式前に、川越に活版印刷のお店があることを知った雪乃。実は雪乃の祖父が銀座で活版印刷の活字店をやっており、すべて戦争で失ってしまったが、祖母がひらがなだけのフォント活字を持っており、雪乃がもらっていたので、それで結婚式の招待状を作ることになる。 弓子さんとともに銀座の活字店を訪れ、雪乃さんの祖父のことも知ることができる。 活版印刷の良さと弓子さんのキャラの良さが、優しい話を紡いでいく。

1投稿日: 2023.07.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ活版印刷の店を受け継いだ若い女性。 手作りの小さな印刷物のいとしさ、しっとりした雰囲気の連作短編集です。 川越の町の一角に、ひっそりと「活版印刷三日月堂」があります。 ドアから覗くと、大量の活字が上から下までびっしり並んでいる迫力な店内。 店主の弓子はまだ若い女性だが、もう身内がいないのでした。 祖父から受け継いだ店の、大きな印刷機はもう使えない。 それでも子どもの頃の思い出が懐かしく、小さな印刷機を動かしてみると、活字を一つ一つ選んで並べた仕上がりには、独特な味わいがありました。 そんなお店があることにふと気づいて、やってくる人々。 依頼するお客さん達の視点で描かれ、話を聞いた弓子さんの提案によって、小さな願いや悩みが少しずつ整理されていきます。 巣立つ息子へ送る名前入りのレターセットや、月替わりのコースター、結婚式の招待状など。 本人の好みと、受け取る相手への優しい思い。 微妙に不ぞろいだったりする活字のどこか古風な雰囲気に、気持ちがこもっていて、手に取った人が笑顔になる。 6作を、楽しみに読んだシリーズです。 だいぶ前だし、色々な方がレビューされていたからいいかとも思ってましたが。 やはりこれは好みなので、アップしておきます。

24投稿日: 2023.07.17 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

物語りを生み出した人が居なくなっても、その影として活字が残る……残った活字が物語りとして実体になり、あとに続く誰かの中にあり続ける。 今はいない誰かの世界が読んだ誰かの中で花開いていく。素敵で不思議な魅力です。

1投稿日: 2023.07.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ活版印刷、私も見たことないんです。小学生の頃の印刷はでっかい機械がでっかい音出してるでもまだ不便な時代。活字拾うってのは楽しそうな響き。ただ高さとか隙間とか・・めっちゃ不器用なので、無理だな(^^; ルビの説明が画期的だった!まぁすぐ忘れるけど。。 名言がいっぱいあって、人々があったかくて。 シリーズ、先にすすめます(#^.^#)

0投稿日: 2023.06.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ活版印刷・・活字を拾い、一つ一つ並べて版を組み、インキを塗り紙に転写し印刷‥。今の情報化が進んだ時代には超アナログですが、刷られた紙の凹み具合、かすれ、にじみや揺らぎに、文字の存在と表情さえ感じさせられます。 こういうの好きです。ほっとすると言うか、人の血が通っている印象を受けます。そんな活版印刷の世界を通して、不器用に迷いながらも前向きに生きていく人々が描かれる連作短編集でした。 ほしおさなえさん初読みでしたが、「活版印刷三日月堂」シリーズは6巻も出ているんですね。 一話ずつ、三日月堂を訪れたお客さんの視点で物語が描かれ、その人たちが三日月堂を訪れ、依頼した以上の完成品と〝何か〟を得て、少し前向きになっていくという構成です。 名前入りレターセット、ショップカード、コースター、栞、招待状など、味わいのある活版印刷による作品が目に浮かびます。想像して思わず、「それ、私にも作ってー!」と言いたくなります。 続編は未読で判らないのですが、各話に登場する多くの人(客)が満足し、救われるのでしょう。しかしそれだけでなく、大事なものを全て失い、自分が育った家に帰って活版印刷所を再開させた店主の弓子、彼女自身が再生する物語がもう一つのポイントなのかなと思いました。 古いものを活かして輝きを与えることは、傷付いた人を再生させる象徴でもあるのかな、と感じました。

60投稿日: 2023.06.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ活版印刷から広がる、深まる、いろんな人々の物語。 並行して、ちょうど活版印刷の書物を読んでいたところだったので、尚のこと、深く心に沁み入りました。 言葉が、印刷された文字が、愛おしくなる物語でした。 続編もぜひ読みたいです。

2投稿日: 2023.05.08 powered by ブクログ

powered by ブクログほんとに、、ほんとにいいお話たちだと思うのですが、私には退屈でした。 活版印刷ってどういうものなのかなと少し興味は持ちますが、、 合う合わないの問題かな。

0投稿日: 2023.04.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ本が好きだからなんとなく文字にも興味が惹かれ「活版印刷」「三日月」という言葉、そして装丁…読みたい!と思って手にした一冊。 思った通りとても好きな本でした。 活版印刷の文字を通して人と人との繋がり、想い、温もりが心地良く、終始穏やかな空気感が漂っている。でもなんでだろう…すごくファンタジックなものも感じた。 今迄この系統の小説は好んで読んできたけれど、こんなふうにファンタジックさを感じたのは初めてかもしれない(あくまで個人的な感想です) 続編が沢山出ているようなので楽しみ♪

5投稿日: 2023.04.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ題名のとおり、活版印刷屋さんをベースにした小説。 亡くなったお祖父さんの印刷屋を孫娘が引き継ぐという。 まあ、今時の印刷は出力系が大半で、わざわざ活版印刷なんてすることはまずなくて、浜松でも活版印刷してる所なんてあるんでしょうか? しかし、独自の仕上がり具合が、こういう時代だからこそ見直されてるという感じはします。 登場人物がみんな優しくて暖かくて、ほんわかした読了感がありますね。 ただ、ライトノベル系なので、あっという間に読めちゃうし、軽すぎるわ!と思わんでもないですが。(笑) 続編も出されてるみたいですが、よっぽど読む本が無い限り読まないだろうな。ゴメンナサイ。

0投稿日: 2023.03.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ読み始めてすぐに、続刊を探しに行った。読み終わってすぐに、また初めから読み返したいと思った。 物語全体が醸し出す穏やかな空気も、心にじんわり沁みる一つ一つのフレーズも、とてもここちよい。いつも手元に置いておきたい。

4投稿日: 2023.03.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ良い本でした。 活版印刷を通して、人と人がつながる物語。 続編も読んでみたいと思います。 児童書ですが、大人も是非。

0投稿日: 2023.02.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ心穏やかになる本。装丁が美しいのと、活版印刷って?と興味が湧き図書館で借りた。 昔に読んだ本で記憶が薄れているからもう一度読もうと思う。 シリーズで何冊か出版されてるので全て読みたい

2投稿日: 2023.02.08 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

古くて新しい活版印刷技術に惹かれて、皆その店に足を運ぶ。平たい文字とは異なる、厚みのある活字を通して身近にいる人と普段は恥ずかしくて言えない本音を交わし、文字を選びながら自分の過去の出来事を反芻する。良い小説でした。

1投稿日: 2023.01.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ嫌な人が出てこないから、安心して読める。 ゆったり読書をしたいときにお薦め。 【追記】 シリーズ5冊読んだ感想。 どの話も面白かった。 5冊目の「空色の冊子」の初回限定盤の扉に活版印刷が使われている。あと、扉写真にレターセットや星座早見盤もあるので参考になった。

0投稿日: 2022.12.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ学生の時に印刷技術を学んだことがあったのでタイトルに惹かれた。 活版といえば「銀河鉄道の夜」を連想する人は多いと思うが、やはり登場する。銀河鉄道の夜の登場人物たちの心情と絡み合いながら進んでいく3話目「星たちの栞」に心ほぐれる。 これからシリーズ集めて読んでいこうと思う。

0投稿日: 2022.12.25 powered by ブクログ

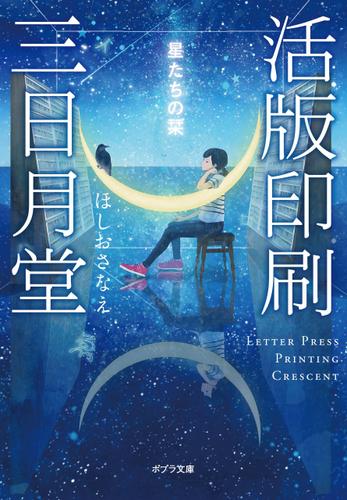

powered by ブクログ表紙とタイトルに惹かれて手に取った本だったけど、思いの外はまった。 弓子さんの周りの人を描いているんだけど、どれも心に染みてるエピソードでした。

0投稿日: 2022.10.10 powered by ブクログ

powered by ブクログほしおさなえさんの本は、初めて、川越の話ということで、身近に感じて、本屋で手にとった。読みやすく、活版印刷の面白さを伝えながら、色々な話に広げるのが、うまい。手元に置いて、何度でも読みたい本。

5投稿日: 2022.08.18 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

表紙が可愛いのと印刷ってなんだろう?と思い、手にとりました。 恥ずかしながら活版印刷のことは知らずに( 昔の印刷のやり方は知っていたのですが、それが活版印刷とは知らなくて )読み始めました。読み始めて活版印刷のことを知り、各章の扉の写真見て、「すごい…」っと開いた口が塞がらなかったです。いつか実物を見てみたいです。 心がポカポカして、とても優しいお話でした。大きく盛り上がることはないのですが、優しく静かに寄り添ってくれるようなお話が続きます。 個人的には『八月のコースター』が好きだったのですが、印象に残ったのは最後の『ひとつだけの活字』です。いろは唄のようにひらがなを1回しか使わない結婚式の招待状…実物を見てみたくなりました。 続編もゆっくり読もうと思います。

0投稿日: 2022.07.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ話の内容は中高生向けくらいだと思いますが、この手のものが好きな人たちにはたまらない、心をくすぐるアイテムが沢山出てきます。活版印刷に、喫茶店に、俳句に…。もちろん大人でも楽しめるお話です。この本を読む前に、活版印刷の本を見つけ、その手触りにとても感動したので読んだのがきっかけです。活版印刷の知識を、ほっこりしたお話と共に楽しむことができました。読後は憧れの文房具が欲しくなります。ガラスペンとか、活版印刷のレターセットとか…。実際に活版印刷の本を手にする機会があると、より楽しめると思います。

2投稿日: 2022.06.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ・読み終わって感じたこと ほっこりした…とはまた違う。 寄り添ってくれてる感に近い。 そして、背中をポンっと押して一歩前に進めてくてる気がする。 ・面白いと思ったシーン むかしの職人は…曲がらない、ムラのない、平滑な印刷を目指してきたから、今の印刷技術がある。 でも今は印刷が安価でどれも似た仕上がり。 だから、若い人が手作り感を求めて活版に関心をもつ。 ・好きなセリフ 素敵なお店ですけど、素敵であり続けるには、ちよっとずつ更新しなくちゃいけないのかもしれませんね。 父を死に追いやっていく癌だけど、それも父の一部なんだって。そう思ったら、癌を憎めない気がしました。癌は身体の細胞が変化したものですから。それも父なんだ、って。 ・オススメの人 とにかく誰でもいい 後押しを求めてる人 過去を振り返りたい人 何かを始めようとしてる人 平穏な生活をしてる人 心が疲れている人 活版印刷に興味がある人

0投稿日: 2022.05.10 powered by ブクログ

powered by ブクログコンピューター印刷に押されてすっかり廃れてしまった活版印刷 この本は、活版印刷を見直す若者や、活版印刷を懐かしむ年配者達の温かい物語 物語の舞台も古さを大事にする川越。 レターセット、コースター、栞… 印刷される紙も文字もとても味わい深い。

0投稿日: 2022.04.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ大好きな物語。 活版印刷のことを色々調べて興味をもった。 味のある古きよきものを大切にする人に 出会いたい。

3投稿日: 2022.03.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ昔ながらの活版印刷をしている『三日月堂』が舞台。そこにくるお客さんが主人公とした短編集。 活版印刷って実物見たことあるかないか覚えてないから読んでちゃんとイメージできるか不安だったけど、できたかどうか別として主人公たちと同じく癒されました。活版印刷見てみたいと思うし、この続きもぜひ読んでみたい!

0投稿日: 2022.03.10 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「コンピュータの中では文字には重さがない。厚みもない。『もの』じゃない。」”重厚長大”——、活版印刷には、そんなイメージが漂う。 活版印刷と聞くと、『銀河鉄道の夜』でジョバンニが活字を拾う場面しか知らない。活字をピンセットで拾うかどうか話題になったらしい程度。「男はつらいよ」で、寅さんの義弟が印刷屋さんで、古い映画では活版印刷機を使用していたと聞いたことがあるが、残念ながら見たことがない。亡くなる時は速いものです。 従来は、チラシとかポスターが中心だったでしょうが、さすがにそんなニーズは今はない。本書で紹介されたような、”物珍しさ”で扱うのがやっとでしょうか。でも、通常の印刷では体験できない”味”のある栞やコースター、名刺(カード)を作ってみたいと思わせられる。 活版印刷の持つ魅力もあるでしょうが、主人公・弓子さんがもつ「作りたい形を一緒に探してくれる」姿勢に心奪われるからかもしれません。 街の印刷所の変遷を考えると、未来がある話ではないだけに、”やるせなさ”を感じる。道楽にならなければいいけれど、と。 版も活字もないけれど、印刷された文字はこうして残っている。実体が消えても、影は残る。弓子さんが語るように、印刷物って、考えてみたら不思議です。そんな不思議さの世界を、道案内されているようです。そして、いつまでもその中にいたいって思わせてくれる、優しい物語です。 「カムパネルラ、僕たち一緒に行こうねえ。」 こんな、栞があったら、最高ですね。しかも活版で。

1投稿日: 2022.02.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ昔ながらの活版印刷所「三日月堂」を舞台に、色々な悩みを抱えたお客さんの心を活字の温かさがじんわり癒やしていく物語。 店主の弓子さんとお客さんのほどよい距離感、お話の空気が好みだった。作中に出てきたコースターと栞、私もほしいな。活版印刷について、ほとんど知らなかったので色々と知れてよかった。読後感がよく、楽しめました。続きも読みたい。

1投稿日: 2022.01.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ2022.1.22 優しい世界で居心地良い。分かっちゃいるけど、誰もが傷を抱えて生きてるんだなぁ…と。 弓子さんがお調子者タイプの人間だったら、単純に営業熱心な人になっちゃいそう。 ただ、その手の人も色々背負って生きてるんだよなぁ。 上辺だけじゃ人って分からないよね。 読みやすいし続きが楽しみです。

2投稿日: 2022.01.22 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

『活字を拾い集めて作った言葉に集う仲間たち』 祖父の印刷所「三日月堂」を引き継ぐことになった弓子。 活字を拾い一枚一枚印刷する昔ながらの活版印刷に魅せられたお客さんや自らの悩みを、活字、文字、言葉を通じて解きほぐしていく。心安らぐ一冊!活版印刷のコースター、欲しいです!

0投稿日: 2022.01.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ図書館から借りた本 ブクログが私にオススメしてくれたので読んでみました ・ 今ではほぼ見かけなくなった活版印刷 活版印刷とは簡単に言うとハンコのように文字が実体化していて、それを並べて印刷すること 活版印刷所を舞台に繰り広げられる連作の短編集です ・ パソコン等で簡単に文字を印刷できる今 言葉の重さももしかしたら軽くなってしまってるのかも…と感じました 短編それぞれの主人公がただ文字を印刷するということではなく、丁寧に文字を拾っている姿が自分自身や周りの大切な人と実直に向き合っているように感じ、心地よい物語でした 活版印刷… 私も実際に見てみたくなりました

0投稿日: 2021.12.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ職場の先輩に、ぜひ読んでみて!!と勧められた本。 活版印刷って、今まで見たことがあるのかないのかわからないくらい、そんなに興味があるものではなかった。 でも、こんなに人を惹きつける「物として実体のある印刷」、実際に見てみたいと思う。 四つの連作短編小説。心にじんわりしみて、心が優しくなる。 シリーズ化されているので、続編も読む予定。楽しみ!!

9投稿日: 2021.12.15 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

“「ときどき、不安になるときがあるんです。印刷って、真っ白な紙を汚す行為のような気がして。だけど、文字が刻印されることで、その紙に人の言葉が吹き込まれる。言葉を綴った人がいなくなっても、その影が紙のうえに焼きついている。祖父がよく言っていました。『生きているものはみなあとを残す。それも影のような頼りないものだけど』って」ーーーー「星たちの栞」より” 川越の街にある昔ながらの活版印刷三日月堂。祖父の代で途絶え、長らく店を閉めたままだったが、孫娘である月野弓子が帰郷した。すると、三日月堂で昔売っていたオリジナルのレターセットを活版印刷で再び作ってほしいという1件の依頼が舞い込む。その依頼をきっかけに、次第に様々な悩みのお客さんが相談をしにやってくるようになる。 活版印刷は「言葉を形にする」仕事だ。ひとつひとつの活字はそれ単体では意味をなさないけれど、活字を拾い、組んで、列を作り、何十何百何千字の文章になって読む人の元へメッセージを伝達する。まちがいなくとてつもない労力だが一枚一枚手作業で刷っていく工程は「便利さ」や「完璧に整った」ものと違う、不思議な魅力を感じる。 レターセット、森の色のインキ、 高浜虚子、桐一葉、コースター、 文芸部、栞、宮沢賢治、 ジョバンニ、カムパネルラ、 結婚式の招待状、活字、 いろはにほへとちりぬるを… 『活版印刷三日月堂』に散りばめられた、たくさんのエッセンス。ページをめくりながら、「あーもうたまらん!」と私は悶えた。これだけの魅力的な要素を、うまく織り交ぜながら素敵な物語にできるなんて。“活字の重み”、“インキの匂い”、“紙の手触り”、“時間の流れ”、アナログでノスタルジックな“活版印刷”の雰囲気。 優しくてジーンとする物語なので、安心しておすすめできる素敵な一冊。 “「不思議ですよね。版も活字もないけれど、印刷された文字はこうして残っている。実体が消えても、影は残る。影が実体になって、いまもあり続けている」”

0投稿日: 2021.10.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ今まで読んだことのない作家さんの本を読もうと思った時に、図書館で目に留まった本。 活版印刷所を舞台に繰り広げられる短編集。 1話目の主人公が、もうすぐ家を離れる一人息子の母ということもあり、感情移入しやすくすぐに没頭。10年後には我が息子も家を出るのかもしれないなんて想像しながら読んだら涙ボロボロ。 2話目以降は主人公は変わるけど、登場人物は同じ人も出てきてつながりがあって嬉しい。みんな身近な人の死を胸に抱えていて生きていてちょっと切なさや寂しさもあるけれど、文章が温かく、優しい気持ちになれる本でした。 活版印刷って想像はできるけど見たことはなく、この本でも「若い人には新鮮」というように書かれていて、私も興味が沸きました。 続きもあるようなので読みたいと思います。

0投稿日: 2021.09.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ言葉に重さや実体があることを通して、過去や現在の自分を見つめ直し、次の船出へと漕ぎ出す短篇集。どの登場人物も謙虚で実直で惹かれますが、個人的には、この小説に出てくるお店が好きです。 私は、結婚式で誓いの言葉として作った家訓をタペストリーの形で誓約書として掲げたのですが、その時の旗屋さんを思い出しました。自分では曖昧な構想を一緒に形にしてくれる。利益やお金に見合うかではなく、純粋に人として何度もやりとりを重ねて寄り添ってくれるお店。完成して取りに伺った時に、利益にはならないけど、とても有意義で楽しかったと笑顔で式に送り出してくれた店主さん。今もお付き合いが続いています。 『言葉は森』弓子さんがハルさんのために夜通し駆けずり回って作りあげる姿。『八月のコースター』の桐一葉の店主さんが思いを込めるカードとコースター。弓子さんの、『星たちの栞』での出張や『ひとつだけの活字』でお客さんではないかもしれない人のため、川崎から銀座まで行ってしまう純粋な好奇心。それらが人をお店に惹きつけ繋げて呼び寄せる。そこにはとても清らかな心の交流や人を思う気持ちが宝物のように散りばめられています。 祖父も88歳現役で自転車屋さんをしていて、かつては町に10軒以上あって最後に残った個人の自転車屋さんで、職人気質で無口な祖父のお店がなぜ今も客足途切れず在るのか子ども時代は不思議に思っていましたが、今回弓子さんと似たものを感じました。組み立てた新車の自転車をお客さんの自宅に届けた後に、個人のハンドル操作やブレーキの癖に合わせて何度も試行錯誤。呼ばれれば無料で何度でも足を運ぶ。無料にしすぎて祖母に小言を言われていますが、お客さんからの頂きものも多く、人の温かさを感じます。 今、そういうお店ってどれくらいあるのかな。どうしても祖父贔屓でそんな個人商店に心が奪われるのですが、物語の中で三日月堂さんに出会えたことに感謝です。 まさかのシリーズものだとは知らず。他のものも読んでみたいと思います。

0投稿日: 2021.08.31 powered by ブクログ

powered by ブクログやさしい話。 活版印刷を題材に物語を紡いていく。 読後感も良い。 少しこもったような低い声、低いくぐもった声ってどんなのだろう。 出てくるキャラクターみんな良い人ばかり。

0投稿日: 2021.08.28 powered by ブクログ

powered by ブクログとても暖かい気持ちになる本でした。活版印刷って知らなかったから、こんな印刷方法があったんだと驚きの世界でした。パソコン等の文字と違って、物として実体のある印刷。見てみたいなぁと思いました。 街の片隅にあった古い印刷所三日月堂。店が閉まって久しかったけど、店主の孫娘、弓子さんが舞い戻って活版印刷を復活させます。印刷所を訪れる人々の心を解きほぐしていく。訪れたお客さんひとりひとりが主人公になる川越を舞台にした連作短編小説です。 どのお話もすごくいい。俳句や銀河鉄道の夜の一節を活版印刷で刷ると素敵だろうなぁと想像が膨らみました。活字を拾うという表現も新鮮で、こんな風に言葉を紡いでいくのっていいなぁと思いました。 弓子さんが控えめで凛とした女性でそれも魅力的。実はシリーズ物でこの後まだまだお話は続いているみたい。また読んでみたくなる素敵な本。

2投稿日: 2021.07.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ良い本に出会えた。 連作短編集の形式。一話一話、涙は流れないが、心臓をグッと掴まれるように、感情の変化が起こる。 目の前にあることに対応するだけで精一杯の毎日。それでも、心を動かす時間は大切にしたい、と改めて思えた。

1投稿日: 2021.07.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ今の自分の境遇に合う小説だった。 作中では、肉親の死と向き合う人々のことが複数場面で描かれていたが、著者も若い頃にそのような経験があったのだろうか。 特に、弓子さんのお父さんが癌の闘病生活の末に亡くなったという設定だったが、癌は自分自身(自身の細胞の突然変異)であり、それも含めて父なのだという受け止め方もあるのだなと感じた。

2投稿日: 2021.06.06 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

派手さはないけれど心にじんわり沁みるようなストーリー。「素敵であり続けるには、ちょっとずつ更新しなくちゃいけない」今、自分が携わっている編集という仕事にも通ずる言葉でドキッとさせられたと同時にこの言葉を常に思い出して仕事に邁進したいと思った。また、一緒にベストなものを目指すというところの描写がすごく楽しそうに感じた。編集と似てる。今までショップカードのデザインとかあんまり気にしてなかったけど相手がいる限り、作り手は必ずいるわけで今度からじっくり見てみようと思った。『八月のコースター』特に良い!

0投稿日: 2021.05.25 powered by ブクログ

powered by ブクログインクの匂い、紙の手触り…大好きだった感覚が溢れ出す本。『金継ぎの家』と同じ作家さんとは知らずに手にした一冊。技術と感性と人柄…職人さんへの憧れは永遠です。

0投稿日: 2021.05.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ優しいお話でした。活版印刷素敵ですね。 三日月堂のような印刷所があったら私も名刺やレターセットを印刷してもらいたいです。

0投稿日: 2021.05.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ今時珍しい活版印刷の三日月堂を巡る心温まる物語。皆、悩みを抱えているが、少しずつときほぐされていく。活版印刷の栞を作りたくなりました。

0投稿日: 2021.04.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ昔ながらの活版印刷を扱う印刷所、「三日月堂」をめぐる、ハートウォーミング連作4話です。 私は子どもの頃から活字&印刷好きで、クリスマスプレゼント(と、誕生日プレゼントが兼ねられていましたww)に買ってもらった、おもちゃの印刷機に夢中になったり、「銀河鉄道の夜」を読んだ時も、“ジョバンニの仕事(活字をひろう)、やってみたい!”と思ったものです。 本書でも「銀河鉄道の夜」にちなんだ話が出てきますね(「星たちの栞」)。 “物質としての文字”である活字を一つ一つ拾っての印刷は、すごく手間がかかるけれど、味わい深さがにじみ出る・・。そんな活版印刷の描写にずっとワクワクしっぱなしでした。 登場人物もいい人ばかりなので、安心ほっこりの読み後心地です。 シリーズ化されているようですので、続きの巻も是非読んでみたいですね。

8投稿日: 2021.04.08 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

第2話に出てくる珈琲店の店内の様子、インテリア、コーヒーカップ、そしてコースター等を勝手に想像して暖かい気持ちになっています。 印刷物の文字から受ける温度や印象は、心に残りますね、素敵なお話でした。

0投稿日: 2021.03.21 powered by ブクログ

powered by ブクログこんなにあったかくて優しい文体も珍しい。 ひねくれ者で普段は心温まるいわゆるいい話が好きじゃない私でも、日差しに当てられて浄化されそうになってしまった。 活版印刷は以前紙のイベントの時に印刷所が来ていて機械や刷り上がったものは見たけど、どうせならこの本を読んだ後に見れたらもっと良かっただろうなあ。 この前読んだ「探偵ガリレオ」も活版印刷で、独特の風合いにドキドキしたっけ。 そんなふうに活版印刷が愛しくなるし、この三日月堂を中心とした人たちに会いたくなる。 こんな人たちと話してみたいと思うけど、実は今自分の周りにいる見知った人も見知らぬ人も、いろんな想いや暖かさを持っているんだろう。 そう思わせる、つい忘れがちな人の温もりをもう一度信じさせてくれる一冊だった。

3投稿日: 2021.03.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ活字に重さや長さを感じられる活版印刷。パソコンやメールが当たり前の現代に、新鮮な感覚でした。弓子さんや周りの人たちのあたたかさに、現代社会に忘れられたものを思い出せるような本でした。

6投稿日: 2021.02.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ「世界は森」 再び時は動き出す。 子供離れが出来ていないというより、淡々と全ての事柄が進んでしまうと実感が湧かなかったのではないだろうか。 「八月のコースター」 想いと現実は違い。 手伝いとして隣に立つ事と実際に自分が店を動かすとなると、同じ世界を作り出すのはかなり難しい事だろうな。 「星たちの栞」 物語に書かれた事。 自身の経験値として蓄積された事柄が多い程、他の人とは違う創作も出来るのだろうが楽しい事ばかりではないよな。 「ひとつだけの活字」 言葉を選び並べる。 普段何気なく書く文章も一度しか使えないという縛りが出来ただけで、何一つ書き進める事が出来なくなるんだよな。

0投稿日: 2021.02.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ国語の試験問題に使われる作品紹介、とかなんとかいう朝日新聞の小さなコーナーで見つけたもの。 確か中学入試のところで紹介されていたから、小学生が読むものだろうと思って読み始めたら、 1話の主人公ハルさんの、独り立ちする息子を送り出す母としての物語に、いきなり泣けてしまった。びっくり。 「文字に身体があるんだ。厚みも、重さも。」p277 「強い言葉だ。それに、この文字。まるでひとつひとつが星のようだ。」p139 誰かに言葉を投げかける時に、 途方もない数の中から文字を拾い出し、意味のある言葉としてそれらを組み合わせ、 確かな物質としての重みを感じながら、真っ白な紙にくっきりと、自分から吐き出された言葉が星粒のように写されるとしたら、 そのことを想像するだけでも、 ほんとうに必要な言葉を、人は選ぶようになるんじゃないかと思えた。

2投稿日: 2021.02.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ何の予備知識もなく、古本屋でジャケ買い。 これは久々の大ホームラン(^ ^ 四編収録の連作短編集ですが...全作品落涙必至(T T 電車で読んでて、ごまかすのが大変で(T T 川越の商店街を外れたところにある、 小さな活版印刷所「三日月堂」を舞台に、 町の人たちが織りなす人間模様...が大きなアウトライン。 一つひとつのお話は、決して派手では無い。 家族の死や結婚、進学など、個人にとっては大きな節目でも、 世の中全体から見れば「誰にでもよくある話」ばかり。 でも、それぞれの「個」の思いを丁寧にくみ取り、 周囲の人との関わりの中で気づきがあり、成長がある。 そんな「小さくても光り輝く」貴石のような物語。 家族や身近な人の死など、悲しい話も出ては来るが、 決してウエットになり過ぎない文章で細やかに綴られていく。 きっと読み手が「弱っちく」なってる時に読んだら、 滂沱の涙間違いなし(^ ^; ところどころにちりばめられた 「みんな失ったものを抱えて生きている」 「たまには、弱音を吐くことも必要だな」 など、飾らない、市井の人々の何気ない一言に ハッとさせられる。 いわば「普段着の言葉」に、押しつけがましくはなく スポットライトを当ててすくい上げる。 そんな作者の感性が、極上の余韻を読後に与えてくれる。 いやもう、再読は間違いないし、 とっととシリーズ全巻を揃えに行くことでしょう(^ ^ いいものを見つけたな > 自分(^ ^;

0投稿日: 2021.02.01 powered by ブクログ

powered by ブクログブクログで出会った本。印刷会社で働いていたのと、活版印刷の独特の風合いが好きなので、タイトルで惹かれた。読んでみると予想以上に素敵なストーリーだった。 舞台は川越にある小さな活版印刷所、三日月堂。身寄りを亡くした弓子さんが祖父のあとを継いで再び店を再開し、持ち込まれる様々な依頼を通じて周辺の人々と関わり合い、それぞれのご縁を紐解いていく展開。最初と最後の章が特に好きだった。家族との繋がりを考えさせてくれた。 自分もDTPの仕事をしているけど、今も使われている「組版」という言葉は字面通り「版を組むこと」だったんだなということが実感できた。文字にはそれぞれ重さや長さがあり、物質的なものだったのだということ。最終章のデザイナーの金子くんの言葉にはすごく共感できたな。「仕事してても指にはマウスとキーボードの感触しか残らないし、実体のないものをパソコンの中で動かしていくだけ。だからこそ自由に発想できるんだけど、脳の中だけで仕事してるみたいな感じもして、手触りがない」 宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」を改めて読んでみたくなった。 ●印象に残った言葉 「自分で自分の道を決めて、そこで人の役に立つ仕事をできるのが大人」 「だれも、だれかの代わりになんて、なれませんよ」 「版も活字もないけれど、印刷された文字はこうし’残っている。実体が消えても、影は残る。影が実体になって、いまもあり続けている。」 「文字がくっきりして見えるのは、凹みじゃなくて『マージナルゾーン』というもののせい」 「生きているものはみなあとを残す」 「仕事はいつだって探せる、でも人の縁はそうそう見つかるもんじゃない」 「空白っていってもなにも入ってないわけじゃない」 「過去が私たちを守ってくれる。そうして、新しい場所に押し出してくれる」

14投稿日: 2020.10.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ息子の旅立ちの話は、そう遠くない未来のわたしの姿と重なって、ポロポロ泣いてしまった。 俳句のコースターも最高。 活版印刷いいわぁ。すっかり活字のとりこです。

0投稿日: 2020.10.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ毎日の仕事やニュースで尖った心が癒やされる感じ。登場人物は、みんないい人、そしていい街。みんなが影響しあって、助け合って、前を向いている。いいなあ。第2話以降も裏で活躍中のハルさん、続きのストーリーを読みたい。

3投稿日: 2020.09.22 powered by ブクログ

powered by ブクログココロがカサカサした時には、この本は絶対おすすめ。 なんて穏やかな気持ちになれるんだろう。 物語は、正直、物凄くドラマチックでもないし、だからといって、淡々としてる訳ではないのだけど、 この感じが、まさにちょうど良く、読む薬です。

3投稿日: 2020.09.11 powered by ブクログ

powered by ブクログこないだ3巻目を最初に読んでしまったシリーズの第1巻。主人公は変わらないが、個々の話は完全に独立しているので、どこから読んでも問題ない。それぞれの話も心温まる話でいい。まあ、最初の話なので、どうして弓子さんがこの仕事を始めたかが分かるのは価値あるかな。

0投稿日: 2020.08.26 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ブクログで面白そうだと思って気に留めていた本。近所の図書館で借りれました。 ほのぼのした雰囲気ですが、三日月堂の店主弓子さんに舞い込む依頼を通してほっこりするお話しが展開されます。 冒頭は、閉めていた三日月堂が復活するまでの道のり。川越の運送店に勤めるハルさんがきっかけをつくります。 ハルさんの他に、三日月堂がある川越の街のここそこに物語を支えるキャラクターが登場します。街に根ざしているところと、キャラクターなど、ストーリーの土台となる設定がシリーズになりやすい感じです。 強烈なキャラクターはいないのですが、その分、安心して読めるような気がします。 話の内容も大したことないと言えばそうなのですが、逆に普通にありそうで身近に感じて。 ほっこりしたい時に、読みたい本ですね。 ちょっと中毒性あるかも。続編も読んでみたいです。

7投稿日: 2020.08.12 powered by ブクログ

powered by ブクログとても綺麗な話たち。 一番心に残ったのは、最後の結婚式の話かなぁ。でもどれも繊細なタッチでステキなお話でした。

7投稿日: 2020.08.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ20200727読了。 随分前に買って、今日ようやく読み終えました。活版印刷は興味があったけど、詳しく知らなくて、この小説を読んで、活版印刷のことを少し知ることができたかなと思いました。続巻も読みますよ~。

0投稿日: 2020.07.27 powered by ブクログ

powered by ブクログアナログな活版印刷を経営する弓子さん、 そしてそれぞれの想いで活版印刷をお願いするお客さんのお話。 実際に活版印刷を見たことがないけれど想像がしやすい丁寧な文章で非常に読みやすいのと、それぞれのお客さんたちのストーリーがしっかり描かれていて飽きずに読めた。 今の時代だからこそ、アナログ手法にこだわりを感じて興味を持つ人が増えていってるのは伝統を守る意味でも良い事だと思う。

0投稿日: 2020.07.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ言葉を綴った人がいなくなっても、 その人の言葉を影のように紙に焼きつけるひと。 そんな活版印刷屋の主人公が、 悩みや喜びを抱える来店者たちと関わって、 印刷を通して、人の心に言葉を残す手助けをする物語り。 「生きているものはみなあとを残す。人と人もそうだ。かかわりあえば必ずあとが残る。」(209ページ)

0投稿日: 2020.06.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ『ビブリア古書堂の事件手帖』のような雰囲気。心がホッコリする物語ばかりで一気に読めた。何も考えたくないときに読みたい小説。

0投稿日: 2020.06.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ短編集。 活字が人を結んでいく。 親子、過去、友人・・・ ゆったりとした時間の流れが感じられる。 これは活版印刷屋を再開した主人の雰囲気もあるのかな。 彼女の過去も気になるな。 1話ごとに彼女のまわりの関係が活字によって広がっていく その感じもまたいいですね。

6投稿日: 2020.06.15 powered by ブクログ

powered by ブクログシリーズ最初の主人公が大人の人です カバーはYA風なのに意外です 作家さんに年齢に近いのかな 読み進めるとYAでもなさそうです ゆっくりとした時間が流れる好きな感じ 意外と頑固なんですよね 自分のこと自己主張出来ないタイプっておっしゃってましたけど、ほんとうは強い芯を持っていて、絶対に曲げないタイプなんじゃないですか? 著者インタビューより 歴史の長い活版印刷は、知識を広めるための考え方の基本が詰まっている 「古いものがいい」ということではなく、人々の工夫の積み重ねの上にいまのわたしたちの技術や生活があること、その歴史に考え方の道筋が詰まっていること、古い技術を学ぶことにはそういう意味がある。

0投稿日: 2020.06.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ言葉を口に出すと言霊になり、文字として印刷すると記憶になる。 世代を超えた記憶が言葉になりその時代に蘇る。 過去からのバトン。 良い本でした。

0投稿日: 2020.05.21 powered by ブクログ

powered by ブクログほんわか、心が洗われる。章ごとの写真にテンションがあがった。お店を見て驚く気持ちが分かる。生で見てみたい。活字を拾うって表現が素敵。文字が言葉になってそれが伝わるんだと改めて感じる。

0投稿日: 2020.04.04