総合評価

(127件)| 35 | ||

| 44 | ||

| 26 | ||

| 2 | ||

| 2 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ~おもしろい~ 電子ブックへのリンク: https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000107849 ※学外からはこちら→ https://www.lib.hokudai.ac.jp/remote-access/?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000107849

0投稿日: 2025.09.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ言語学によるエンターテイメント! 特に役に立つような、強くなれるような、頭が良くなるようなことを書いているわけではない。とにかく、楽しい!おもしろい!日常への味変! バーリ・トゥードは知らんかったけど、その楽しみ方と似ているところがあるんだろうなと思いながら読了。 ROUND2も買ってあるので楽しみだ。

0投稿日: 2025.08.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ読書マラソン感想カードより; タイトルに惹かれて読んでみたが、日常で使われることばに対する言語学者である著者からのツッコミが終始面白かった。言われてみると確かに…と思わされる言語の様々な疑問について考えることができた。 オススメ度:★★★★ やま

0投稿日: 2025.06.04 powered by ブクログ

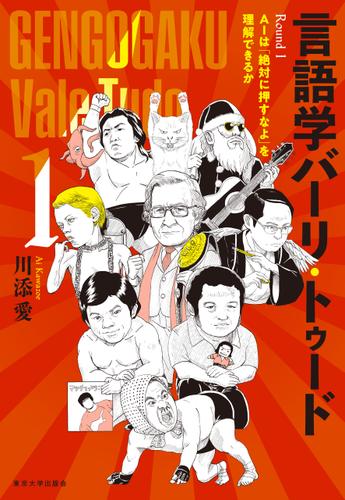

powered by ブクログバーリ・トゥードとはポルトガル語で「何でもあり」の意味。格闘技界隈では総合格闘技ということらしい。本のタイトル「言語学バーリ・トゥード」とは担当編集者が「何でも書いてもいいですよ」と答えたことに端を発するとか。川添先生のプロレス愛溢れる言語学エッセイはプロレスを知らなくとも楽しめます。イラストも最高です!背表紙の「AIマスク」はおそらく川添先生と思うが、「アイ」なのか「エーアイ」なのか論争も起こりそうである笑 この本が好きな方は川添先生の「日本語界隈」を読むことをオススメします。「街で見かけた変な文」を娯楽として成立させたいなんてふかわりょうさんが泣いて喜びそうです

0投稿日: 2025.05.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ「AIは”絶対に押すなよ“を理解できるのか」って、つかみが既に面白い。とりあえず「面白おかしく書いてやる!」と「格闘技が大好き!」に前のめりなのはわかる。そこはわかるんだけど、面白すぎて中身がてんで記憶に残らない…これでいいのか…?笑 挿絵が絶妙に上手面白くて、そこも良かったです。

11投稿日: 2025.04.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ川添さんを知った本。ハイコンテキストと言われる日本語の含意、日本語を知らない人に理解するのは苦労も多いけど、日本語を知る身としては母語の厄介さを学ぶにちょうどいい。はっきりモノを言わない日本語の奥ゆかしさは是可否可、自分なりの見解を持つのに参考になる。

1投稿日: 2025.03.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ昭和文化とプロレスの知識をあまり持ち合わせてないがために、例えや小話の内容が理解できなかった。専門用語の説明はわかりやすくて、軽めのエッセイ本として楽しめた。

0投稿日: 2025.01.13 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトルと表紙に一目惚れして手に取った一冊。 言語学者である著者が東京大学出版会の発行する冊子『UP』に寄稿した内容をまとめたもので、言語学の観点から様々なトピックについて語っています。 プロレスやダチョウ倶楽部、コロナ禍の散歩の楽しみ方等、トピックは身近なものばかりで親しみやすく、それらに対して腰が低いながらも言語学の視点であれこれ語る文章にはクスリとさせられます。 言語学者を名乗ることに対してやや自虐的なところもちらほらありますが、中でも自分が「ふふっ」と思わず声を出した一文を添えさせて頂きます。 「言語学者に言葉のセンスを要求するのは、植物学者にフラワーアレンジメントを頼むようなものだ。」 これで気になった人は是非読んでみてください。

0投稿日: 2025.01.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ07:一般化しすぎる私たち で最近の興味関心ワードがまとまっていた。 08:たったひとつの冴えたAnswer にて、TERUと氷室の対談に触れていてほっこりした。 11:あたらしい娯楽を考える を楽しく読んだ。変な文法探しっていい。 04:恋人(は/が)サンタクロース? とても驚いて印象強かった!「恋人は」だと思っていた。

0投稿日: 2025.01.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者の本は何冊か読んでいたので本書も手に取りました。言語学という、素人にはとっつきにくいテーマを、なんとも面白おかしく、しかし真面目に論じている本でした。ちなみに著者はプロレスファンということで、格闘技用語がタイトルに使われているだけでなく、プロレス好きなら誰でも知っている、ラッシャー木村の「こんばんは」事件を真っ先にとりあげています。またプロレス技にどんなワードが使われているかの分析や、ユーミンの「恋人がサンタクロース」はなぜ恋人「は」ではなく恋人「が」なのか、またAIはダチョウ倶楽部の熱湯風呂のギャグでおなじみの「押すなよ」を押せと理解できるのか、など興味深いテーマが多いです。とにかく肩の力を抜いて読めるエンタメ本になっていて、個人的には表紙も含めてイラストが秀逸でした。この本は長期間記憶に残りそうです。

2投稿日: 2024.12.30 powered by ブクログ

powered by ブクログプロレス関係のところとかは、あまり分からないところも多かったけれど 「恋人がサンタクロース」がどうして「恋人はサンタクロース」じゃないのか、とか面白かった。

0投稿日: 2024.11.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ言語学バーリ・トゥード: Round 1 AIは「絶対に押すなよ」を理解できるか 川添 愛 (著) 最初は意味が分からず。 バーリ…はプロレス用語なのね。 一番印象に残ったのは、氷室京介?とGLAYのTERUの対話の部分。 後輩に私おばちゃんだから、と言って気を使わせるシーンににている?かも? 全員に使えるものではないけれど。 気楽に言語に向き合いたい方におすすめなのかな? 2もでてるから、人気なのでしょう。 私にはちょっとわからない部分もありました。

0投稿日: 2024.10.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ立ち読み:2024/10/19 読了:2024/10/21 たまたま立ち寄った本屋で縦置き?にされてたので読んだけど、めちゃめちゃ面白い。 ところどころ、さくらももこみを感じた。 p. 187 の「STO先生は学生時代、試験前に友人たちを混乱させるために「鳴くよウグイス平“城”京」と言いまくった結果、自分もそのように間違えて覚えてしまったという。「因果応報」という言葉が仏様のイメージとともに私の頭をよぎった。 この辺とか書体が石井細明朝体だったらもうさくらももこだわ。

0投稿日: 2024.10.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ言語学をバックグラウンドにしたこ難しさのないエッセイ。 心に残ったネタは以下。 ・こんばんは事件にみる挨拶のユースケース ・恋人がサンタクロース、恋人はサンタクロースじゃない(今までずっと勘違いしていた)、これらの意味は異なること ・前提の置き方(いついつに〜しましたか?ではなく〜したのはいついつでしたか?、また会う?ではなく今度いつ会う?等) ・文法的に逸脱した文が引っ掛かりを残す ・藤波さん、やることなすことなんでもドラゴンなんとか (ニックネームに必然と偶然)

5投稿日: 2024.10.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ楽しい1冊だ。 日常で見聞きする「言葉」について考えてみる。もちろん言語学者としてのリテラシーを持ってするわけだけど、真面目すぎないところがいい。ちょっと言い訳が多すぎるけど、これは掲載誌のせいだな。

0投稿日: 2024.10.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ随所に散りばめられたネタがおじさん向けであんまりピンと来なかったけど、ユーモアたっぷりで面白かった。「あとはリング上で決着をつけるしかない」

0投稿日: 2024.09.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ言語学というと、敷居が高く取っ付きにくいが、ユーモア満載で楽しく読んだ。 言葉の曖昧さや、案に意図している事など、 普段のコミニケーションで違和感に感じている言葉を見事に分析していて、とても為になった。 「過剰一般化」(思い込み)について、大人は、 一旦意識すると、大抵、心の中で言語化され、 その人の意識の中で強化され、口に出してしまい、後で後悔するパターンについて、深く納得。

8投稿日: 2024.08.19 powered by ブクログ

powered by ブクログプロレスの話はオタク過ぎてほとんどわからなかったが、何だか不思議と面白く読んだ。 鉤括弧や三点リーダーは自分自身が良く使う派。無意識だったが、なるほど確かにそういう深層心理があるな、と思った。 キャッチコピーの件は興味深かった。助詞一つでこんなにも印象が変わる。奥深い。

0投稿日: 2024.08.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ読みやすい割にもっと深く考えたいトピックが多かった。 若干世代間ギャップでわからないネタはあったが、熱量高くて面白く読めた。 プロレス沼は深そうなのが目に見えてなかなか踏み込めない… いろんな製品のキャッチコピーに切り込むのは特に面白く、そのフォーマット使えるかも!っていう例も多くあった。 来月このシリーズ2冊目が発行されるようなので楽しみ。 東京大学出版会のUPに載っていたもののまとめらしいが、定期購読しちゃおうかな…年間2000円…

80投稿日: 2024.07.15 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

!とはなったけれど、ばーりとぅーど?なんだ?ということで、手が出なかった本。読友が楽しく読んだようなので、読む決心がつく。 著者がプロレス好きなため、プロレスネタが多く、タイトルも然り。従ってプロレス好きではない私には面白さが半減。その他の小話は、同年代を生きる人間として共感出来る点が多い。 「本当は怖い「前提」の話」、は答え方を間違えると、たいへんなことになる。いろいろなことを前提として会話してしまっているということに改めて気づかされた。 「一般化しすぎる私たち」認知的バイアスも加わって、過剰に一般化してしまう。「みんな」「普通」は意外と範囲が狭かったりする。 Round2へ。

5投稿日: 2024.07.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ言語学という私が学生時代にも敬遠していたテーマをユーモアあふれる文章で記した一冊 筆者の周りで起こった些細な出来事から言語学の世界への導入が見事で、面白い講義を受けているような感じで読み込めます AIは絶対に押すなよを理解できるか、と前提の話、たったひとつの冴えたanswerは必読

0投稿日: 2024.05.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ3.5かなぁ。新刊発売時に気になってたが、タイミング悪く、今読むに至る。内容は作者が雑誌で掲載しているコラムからの抜粋?で、言語学について雑学混じりに解説しているので読みやすい。 「白いギターの箱」と言われたら、白いのはギターなのか、箱なのか?という問いも、言われてみたら確かにどっちとも取れるから面白い。また、表紙にものっている「恋人(は/が)サンタクロース」の勘違いも、見事に自分自身がしていたのが、興味深い。 筆者曰く、名詞➕名詞の文の場合、◯◯(は)◯◯という風に(は)を使う事が多く、(が)を使った文章は珍しいという事が誤解の原因らしい。自分で書いてて理解しにくいので、興味ある人は是非本書を手に取って読んでみて欲しい。また、1番印象に残ったのは、正しくない言葉という考え方ではなく、服と同様、場所によって使い分けをするのが、よいのではないかという事。全然オッケーとか、汚名挽回といった言葉も解釈しだい。なんでも目くじらを立てるのはどうかとの事。そもそも、現代と昔の解釈が違っていたりもするので、正解は時代によって移りゆくもの。フォーマルには正装と敬語を、友人とは、ラフな服装と言葉のチョイスを。 そして、この本読んでいて衝撃だったのが、 ラスト5ページで、筆者が女性と分かった事。 プロレスとか文体で絶対に男性だと思い込んでいたから、驚かされた。

7投稿日: 2024.04.07 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトルも面白し、「元ネタ」も好物が多くて、 楽しみながら学べる、期待していたが、 よく分からなかった。申し訳ないけど。 離脱してしまいました。

1投稿日: 2024.02.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ笑える読み物として単に面白いし、ネタ的にいろいろ懐かしくもある。内容的には、自虐話への応答について考察した第8章や前提がらみの問いかけの怖さを説いた第9章あたりが印象に残っている。

1投稿日: 2024.01.30 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトルに期待すると裏切られる(言いすぎか) 言語学をネタにした抱腹絶倒エッセイといった感じ。読書の入口がエッセイで今は語学が趣味の自分にとっては最高の一冊だった。Round 2にも期待したい。 追記: 素人の自分には分からないだけで、他の書評を読むと言語学の専門的知見は随所に張り巡らされているらしい。

0投稿日: 2024.01.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ「全然言語学に興味ない人が読んで、少し言語学に興味もってくれたら、面白いなって思ってくれたら嬉しいな」とただ学部の授業で言語学を学んでるだけの身分で思った。 めちゃくちゃ面白かった

0投稿日: 2023.12.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ分かりやすく興味深い内容だった。助詞の「は」と「が」の使い方については、前後の名詞の関係が随分と変わってくるという説明があり、とても納得した。会話のほとんどが雰囲気で成り立っているのだなと考えさせられた。

0投稿日: 2023.12.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ東大出版会がだしてる広報誌に連載されてる言語学コラムを書籍化したもの。 言語学専攻としてはめちゃくちゃ面白かった 「言語学者は日本語の誤用に厳しそう」とか「恋人はサンタクロース」「恋人がサンタクロース」どっち?とか、わかるーーってなったりなるほどーってなったりするし、砕けた感じの文体だから読みやすいし 言語学系のコラムちっくな本やっぱり好きですわ。もっとよみたい

1投稿日: 2023.11.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ美しい水車小屋の娘 今はもう動かないおじいさんの時計 これら二つの文章は、形容詞がどちらの名詞を修飾しても「雰囲気」として許容できるアート性がある。しかし、美しいのは水車小屋?それとも娘?など、明確にしなければ、正しい理解には及ばない。一意に決まる日本語を使うか、曖昧さを残すなら「文脈」で読み解くしかない。例題はどちらでも良いという仕掛けにも読み取れる。そういう内容を楽しく伝えてくれるのが本著。著者の川添愛はプロレスが好き。きっと授業も面白いだろうなと思う。 で、問題は「文脈」だ。発言者の個性や脚本の流れ、前例や歴史認識なんかも含む「文脈」だ。英語は多民族で扱うから文脈依存度が低く、明確。日本語は、同じ文化を共有するため、文脈依存度が高く曖昧。 「絶対押すなよー」のアレだが、AIがそれを誤認して、命令に背く方が危険。人間は、その一連の流れを期待して見てしまうが、文脈通りに共鳴できる事は安心感があり、元々は緊張と緩和を演出するお笑い芸なのだろうが、単に緊張もなく、有名な文脈を見れる満足感、文脈を共感できる楽しさだろうか。学術的には深い本ではないが、読み物として、楽しい本だった。

17投稿日: 2023.11.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ図書館の言語学の書架で見かけて借りてみました。『AIは「絶対に押すなよ」を理解できるか』というサブタイトルに惹かれて読んでみたんですが…まさかこんなにプロレスまみれの本だとは(笑)でも、筆者は言語学者なので、バカ話をしつつもちゃんと言葉の考察はされていて、プロレスや格闘技には1ミリも興味のない私でも楽しめました。他の著書も読んでみたくなりました。

0投稿日: 2023.10.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ言語学を話しのキッカケにしつつ、面白いことを書いている本。学問への興味が少しくすぐられる感じはあるけど、単純に読み物として面白いという感想の方が強い。

0投稿日: 2023.10.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ(言語学)の勉強する振りして実はただクスクス笑いたい、つまり私は真面目で意識高い系で勉学に励むんですってスタンスを保ちつつ漫画読みたいようなヒトに向けられた本です。

0投稿日: 2023.09.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ「言葉」とその周りにあるあらゆる情報を(推測を含め)分析するとこんなに面白いんですね。私も、恋人「は」サンタクロースだと思い込んでました。著者のキャラも相当面白いです。何回か思わず吹き出してしまいました。round2待ってます。

0投稿日: 2023.08.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ言語学の入り口を面白く見せてくれている連載をまとめた書籍かな? 学問としての詳細ではなく、日常にある言葉から言語学的な観点への接続を提示してくれている。 ネタを挟みながら素人にもわかるように書いてくれているので、言語学はいろんなところに適用されるんだなと思わされる。

0投稿日: 2023.07.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ書きっぷりがざっくばらんで楽しい。個人的にカラマーゾフの兄弟を再読中故、合間の”休憩読書”にぴったりだった。寝る前とか休日一気読みに向く一冊。 日本語の文章における修飾先の曖昧性とか、誘導尋問に使われるような、文章が持っている「前提」の話、会話の中の言葉を相手が知っているかどうか、知っていたとしても、相手が知っていることを前提に話してしまっていいのかどうかという「相互知識のパラドックス」など、軽く流し読みできるネタ満載。東京大学出版会の月間冊子「UP」掲載文をまとめたもの。

0投稿日: 2023.07.01 powered by ブクログ

powered by ブクログソシュールに関する小ネタを探して、必要があって読みました。川添さんの本は初です。 ところがどっこい。ソシュールさんはちぃ〜とは出てくるが、良い意味で想像を裏切られました。 当初の目的は果たせそうになかったけど、普通に面白くて読んでしまった。 軽妙な語り口調、何かどこかで読んだことがある感じだな〜と思ったら、さくらももこだ。川添さんは、言語学界のさくらももこさんと言ってもよいのではないでしょうか。 (さくらももこさんが少女漫画家の中でもアウトサイダー的にご自身を認知されていたあたりも、川添さんに重なる。) 夫が「は」と「が」で卒論を書いた言語学徒であったこともあり(まさに底なし沼!)、親しみを感じつつ楽しく読ませていただきました。

0投稿日: 2023.06.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ42 コピュラ文における は と が の違い 西山佑司『日本語名詞句の意味論と語用論 指示的名詞句と非指示的名詞句』 80 今井むつみ『ことばの発達の謎を解く』 広瀬友紀『ちいさい言語学者の冒険』 104 分裂文と誘導尋問 206 しかも、もともと「w」は書き言葉に欠けている「笑いの表情」を表す記号だったのに、そのヴィジュアルが「草」という言葉になって話し言葉に回帰したというのは、かなりレアな現象なのではないだろうか?

0投稿日: 2023.05.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ近頃 chatGPT への注目度が高まっており、このタイミングで本書を読了できたことは、大変興味深い読書体験だったように思えてなりません。 AI に仕事を奪われるのではないかと危惧する人が多いかと思いますが、日本においては良くも悪くもそのような状況がやってくるのは、もう少し時間がかかると私は考えます。 本書のタイトルにもあるように、"絶対押すなよ" に込められた意図をあらゆる状況下で AI が自動的に理解できるようになれば、日本でも至るところで AI の普及が進むでしょう。 ちなみにこの感想は、 Ai を使わずに、人間の拙い頭で一から考えました。

0投稿日: 2023.04.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ勧めてもらっていた本をようやく。 副題の「AIは「絶対に押すなよ」を理解できるか」が本作を端的に物語っている。大変面白かった。 最初は、東大出版会さんの本をこんなに気軽に読めるなんて…と、なんか感動。 教科書として以外では初めてかも。 目から鱗だったのはこちら。 「フィールドワークの場合、調査対象の言語の話者たちが交通の便の悪い土地に住んでいたりすると、そこに行くまでの中継地点に長期滞在することもあるため、その地域のメジャーな言語を使う必要も出てくるという。さらに、調査対象の言語がごく内輪でしか話されないものである場合、相手の人たちと相当仲良くならないと調査ができないというはなしも聞いたことがある。そんなとき、どうやって打ち解けるのか?という疑問に対する答えは、ズバリ「酒」であった。つまりフィールドワークには語学力だけではなく、肝臓の強さも必要なのだ。…」

0投稿日: 2023.04.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ言語学にまつわるあれこれを書いた、カロリーの高いエッセイ集。東京大学出版会のPR誌「UP」に連載したものがベースとなっている。 「この『UP』は比較的安心して好きなことが書けるガンダーラのような場所だ。『UP』の読者の皆様はインテリがジェンスしている人たちばかりだから(←過剰一般化)、少しぐらい変なことを書いても許してくださるだろうと完全に油断しているのだ。」 という調子。 連載の第1回が「『こんばんは』事件の謎に迫る」で、いきなりラッシャー木村の有名な「こんばんは」分析だ。 そのほかにもプロレス界隈の有名フレーズが多数出てくる。 同世代人としてフレーズが流布していることは知っていても由来を知らない、それらのフレーズが説明されていて勉強になった。 本書を読んでいて、昭和(後半期)のプロレス関連ワードの強さを思い知った。現代であればネットミームになる題材のオンパレードである。 考えてみれば、プロレスほどキャッチフレーズ、キメ台詞が飛び交う世界は多くない。「マイクパフォーマンス」が興行における一つの要素にもなっているし。 (唐突に感想終わり)

0投稿日: 2023.03.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ読みやすいが、タイトルにあるAIや言語学的要素は少なめ。 世代が近い同期のおっさんと飲みながら雑談してる感じに近い。

1投稿日: 2023.03.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ日常に潜む言語学のあれやこれやを(脈絡なく)軽く書く、連載を元にした本。若干内輪ノリがある。文法や言語学の学説を学べたりするわけではないが、こういうとこに着眼点があるのか、というきっかけになる。著者がプロレス好きなので、例えにプロレスネタが多め。Twitterやデイリーポータルとか出てきて、幅広くチェックしてる、気軽だしクスッと笑えたりして面白かった。日本語を修士までやった身としては、仮説を出しては否定しまくるとか、身の回りのグレーゾーンの日本語を探す習性とか、身に覚えがあるw

0投稿日: 2023.02.27 powered by ブクログ

powered by ブクログおそらく、著者と同年代ということもあり、声を出して笑ってしまうこと多数。電車の中で読むことはおすすめできません。プロレスの知識ゼロなので、当然タイトルの意味も分からず、何か高尚な意味なのかしらと思って読んでいました。大笑いではないけれど、小さな爆発的な笑い。言語学の面白みの世界を少し垣間見たような気分。

3投稿日: 2023.02.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ何に照準を合わせて読んだらいいか迷った。PR誌に連載されているということなので、気楽な読み物として読むと、意外に役にたったり、普段何気なく感じていることの根拠めいたものが書いてあって、きっと、その発見が嬉しく、また読みたくなるだろうなと思う。 書籍として読むと、ハードルが上がってしまうので、プロレスにもあまり関心がない私には、最初から最後まで熱心に読む良き読者にはなれなかった。 内輪ネタが、面白いのではあるが、やはり内輪ネタは内輪ネタなので、悪ノリの感がある。それもまた自虐ネタにしているので、まあ、いっかーと思いつつ読んだ。 でも、散歩の達人のバックナンバーは買ってしまった!

3投稿日: 2023.01.31 powered by ブクログ

powered by ブクログおもしろいけどちょっとしんどい。 「UP」誌の連載は3か月にいちどとのことなのでそのくらいの間隔で読むのがちょうどいいかも。 spotifayで「恋人がサンタクロース」を確認した。40年間「は」だと思っていた。 あと単語カードも買った。

1投稿日: 2023.01.26 powered by ブクログ

powered by ブクログすごく楽しかった! 硬い文章かと思いきや、何度声を上げて笑ってしまったことか。プロレス知識がない私でも、存分に楽しめました。 とにかく、文章が面白すぎです。面白いのに「なるほど〜」と知識も得られてとても満足。挿絵も良かったです。 「08 たったひとつの冴えたAnswer」 リアクションに困るシチュエーションは、まさに最近気になり出していたことだったので、コピーして手元に置きたいくらいでした。(ちなみにGLAYと氷室氏には全く興味がありません)。

1投稿日: 2022.11.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ東京大学出版会情報誌「UP」の連載をまとめた一冊。言語学としての考察は甘くてたいして面白くもなし、プロレスファンには面白いのかもしれないが、あいにくそっち方面の趣味はないので、よく判らず。強いて言えば、STOこと須藤先生の著作をご紹介いただいたのが一番良かった。

1投稿日: 2022.11.13 powered by ブクログ

powered by ブクログp43 「は」は旧情報につき、「が」は新情報につく。 p94 氷室氏 「TERU君はさ、いい声だよね。俺はさ、いい声じゃないからさ」 超目上の人の自己卑下 TERUさんの返し 「氷室さんの声には、聞いただけで氷室さんの顔が浮かんできますよね。俺は、歌声で聴いてすぐにその人の顔が浮かぶっていうことが、とても大切だと思うんです」 つまりTERUさんがやってのけたことは、相手が持ち出してきた「否定も肯定もしずらい評価軸」に対して、また別の新たな評価軸を提示してみせる、ということだったのだ。 p141 長嶋茂雄 肉離れ ミートグッバイ p170 玄米は研がなくてもよい p203 (笑)の機嫌 2000年代流行のMMORPG ファイナルファンタジーXI 知らない人とパーティーを組んで戦うことも多く、チャットでの会話に気を使う そこで(笑)を使うようになった その省略がw wが重なった様子が草 草が生えている、草が笑いの代名詞となる

1投稿日: 2022.11.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ「AIは『絶対押すなよ』(熱湯風呂の上島竜平)を理解できるか」 これだけでも、興味深い。 そして表紙には、ラッシャー木村、アニマル浜口、藤波辰爾、長州力がいる。 「退屈なヤツはプロレスで遊べ!」 週刊プロレスがかつて掲げたキャッチコピーを思い出す。 著者は言語学を専門にする、昭和生まれのプロレス好き。 本書は東京大学出版会が発行している「UP」(ユーピー)に連載されたコラムをまとめたものだ。 「だだし、筆者の連載はどちらかというとイロモノ枠で、フルコースの途中に出てくる『お口直しのシャーベット』程度の位置づけである」 「できれば、最初から『箸休め的な内容しか載っていない』ことをご了承いただいた上で、読むかどうかをはご判断いただきたい」 (「この本を手に取ってくださった皆さまへ」より) ・ラッシャー木村の「こんばんは事件」の謎に迫る。 なぜ普通の挨拶が、ファンに語り継がれる事件になってしまったのか。 ・たったひとつの冴えたAnswer 氷室京介とTERUの対談に読む、相手を思う「心」の大切さ。 ・藤波辰爾には、その得意技だけでなく、すべてに「ドラゴン」がつくのか。 ドラゴン・スープレックス、ドラゴン・ロケット、ドラゴン・スリーパー、ドラゴン・リングイン、ドラゴン・ストップなどなど。 難しいことをわかりやすく伝える力。 目に見えないこと、気づかないことの根源に迫る探究心。 心優しき感性から生まれるユーモア。 気軽に読めて、たくさんの気づきがある好著。

5投稿日: 2022.10.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ読みやすく面白いコラム集。「言語学」とタイトルに付いてるが、そんな固いものではない。ちょっと知的な楽しいコラムが読みたければおすすめ。

1投稿日: 2022.10.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ川添愛の本、ということで、図書館で借りて読んでみましたが、これまで読んだ川添愛の本とのギャップがなかなか大きく、少々驚きました。 が、真面目にふざけている感がたっぷりで、これはこれで楽しませていただきました。 「真面目にふざけている感」たっぷりで楽しませていただいた、といえば、川上和人の本に近いものを感じましたが、川添愛(も川上和人も自分)と同世代、という点が、楽しめた大きな理由だとは思っています。 上でも下でも10歳違うと、面白さがずいぶん違うと思われます。 バーリ・トゥードの意味がわからない人には、この本を読んでいただいて確認いただくとして、この本は、言語学を、かなり自由な観点からいじり倒した感のあるコラム16本からなります。 また、言語学者を名乗るだけあって、筆者がいろんなところで出合った言葉について、言語学の視点から語られています。 とはいえ、語られている内容がどれくらい正しいかというと、そこはよくわからない(筆者がよくわからなくしている、という見方も可能)、というのが、これまたこの本の魅力だと思います。 ということで、この本はこの本で、魅力的な内容ではあるのですが、川添愛の書いた(本当に)真面目な本で未読のものも、まだあるので、今後は、そちらの本も読みたいと思います。

1投稿日: 2022.09.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ月報(東京大学出版会)に掲載されているエッセイをまとめた本。テーマはとっつきやすいライトなもので文章もギャグ要素盛り込んだタッチで非常に読み進めやすく興味を焚きたてる仕上がり。 プロレス要素多めで理解に及ばない点多々あるがそこはニュアンスだけ汲み取って面白い。 普段気になることを言語学の視点でその思考の導入まで手を引いて導いてくれるし、言語学の魅力を感じた。しかし、言語学者がオラオラ系だとは想像してなかった。 意味論における「前提」を使った問いに対する危うさは、目から鱗でした。どうも押しが強い人の発言て否定しずらいなって思うことがあるけど、この戦法を使わている気がする。そうゆうときは、Yes,Noで答えたら前提は認めたことになるし、前提から否定をする必要があるのだろうけど、そんな反射神経ないな。二回目のデートの約束例も秀逸。「いつ今度会おうか?」というには、会うことを前提としているのだな。感覚的にはうすうす気づいていたけど言葉で解説できているとは、言語学恐ろしや。 日常的なおやっと気になることの原因究明に真摯に取り組むのが言語学の姿勢かと。そこを曖昧にできない曲者が学問の道に進むのだろうなーと、尊敬ですね。

2投稿日: 2022.08.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ好みは分かれると思うけど、ハマる人にはかなりおもしろいと思う と紹介され、読んでみたらハマった。 私も学生時代言語学を少しかじっている。 言語学者に対するイメージと実態は違う!!!!!という話は、実態を知っているため、そうかこんなイメージを抱かれがちなのか、と思った。 プロレスの話が多くて、オカダ・カズチカくらいしか知らない人間としては何を言っているのかイマイチ分からない所もあったが、川添さんのプロレス愛はひしひしと伝わってきた。 堅い話ではないので気軽にぜひ!

3投稿日: 2022.07.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ「AI」と「言語学」と「バーリ・トゥード」というキーワードに惹かれて読んでみた。 本書は『UP』という冊子の1回10ページ程度の連載を寄せ集めたもので、「AI」と「言語学」について掘り下げてみようという意志は全くない。 本文中で著者が書いているとおりで、実質的には単に川添愛さんが普段考えているバカ話を披露しているだけだった。 だが、言葉に対して感じる自然さ/不自然さ、正しい日本語/正しくない日本語、について考えさせられ言語学の雰囲気がふんわり伝わって来た。 プロレス好きな人にとって「時は来た!」と「こんばんは!」は特別に印象深く微笑ましい言葉でしょう。 両方とも見ていた私は、言葉を発した本人だけがくそ真面目で、その場の雰囲気になじまず浮きまくっている姿に思わず苦笑した記憶が蘇る。 本書では、興味をそそる言葉が幾つか取り上げられていて、その言葉の意味することを考えている。 著者は、「恋人がサンタクロース」を「恋人はサンタクロース」と勘違いしていたようだが、私は最初から「が」を少し強調するような感じで聴いていた。 「は」で聴いていたら、インパクトが小さかっただろうという気がする。 「絶対に押すなよ!」という日本語の意味と、話し手が聞き手に伝えたい意図のズレはAIには非常に分かりにくい。 最近読みふけった益田ミリさんの「僕の姉ちゃん」のおもしろさも、言葉の意味と意図のずれによるものだと気が付いた。 女子の言葉を額面どおりに受け取って、意図を察っすることの出来ない男子のネタがまさにこの構図だ。 「パンにおいしい」とか「海老名市最高層を、住む」など、どこか引っかかる言葉の謎解きもしてくれる。 川添愛さん、オモシロい人だというのが本書を読んだ印象。 プロレスが純粋に面白いということを理解しているのも素晴らしい。 気の滅入るニュースや言葉による罵り合いにうんざりした時は、プロレスのような物理的な「どつき合い」に癒されるに限る。 プロレスでは放った言葉の責任はすべてレスラー本人が背負うし、何よりもプロレスの勝負には自分が巻き込まれる心配がない。 などと、プロレスの話題が盛りだくさんなのも良い。 全体的におふざけキャラの語り口だが、行間から言葉に込められた想いを適切に受け止められていますか、という問いかけが伝わって来る。 「言葉は生き様、心を表す。」ゆえに、AIは「絶対に押すなよ」を理解できないと思う。

31投稿日: 2022.07.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ声を出して笑ってしまう箇所がたくさんあった。 著者さん独自のたとえや引用がとにかく面白い。 言語学、という全く知らなかった分野への興味が少し湧いたかな。

1投稿日: 2022.07.23 powered by ブクログ

powered by ブクログプロレスや人工知能などそれぞれ特有の言葉使いに詳しくない私でも、序文から引き込まれ振り落とされず最後まで楽しく一気に読ませる筆力…各所から絶賛されているだけあって、最初から最後までおもしろかった!挿し絵の上島竜兵さんの勇姿も素晴らしい!本書のことは先週末亡くなった元首相の「言葉使い」と共に記憶に残る一冊になるはず。 紀伊國屋じんぶん大賞2022

1投稿日: 2022.07.17 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

めちゃんこ面白かった。 と、つい第一声から昭和っぽくなってしまうのだが、昭和の似たような世代に地方で育ったコンセンサスをなんとなく共有して読んだのも加味してかあまりに面白く一気読みであった。 内容は言語学をネタとしてはいるものの軽いエッセイで読みやすい。が、そこに何の必然もなく(著者的には必然なのだろうが)大容量のプロレスネタおよびユーミン・氷室京介・エマニエル坊やなどの絶妙に古い芸能ネタが混入されていてなんとも独特な味があってクセになるのである。 このプロレスに対する偏愛と韜晦と鋭い切れ味の文章が個人的にはナンシー関を思い出させてたまらなく、もっと売れて週刊誌あたりでバンバン書いてはくれないものかと妄想しながら読んだ。○春とか○潮とか、お好きですよね、こういうの。まあでも世相を言語学で切っちゃったりすると陳腐化しそうだから、『UP』あたりの絶妙な冊子で隔月連載というのがニッチでちょうどいいのかもしれないけど。 また、本文のイラストが大変素晴らしかった。痒いところに手が届くというのか、本文をちょこっと補足してさらにちょこっと膨らましたようなカットが秀逸。似顔絵としてもよく似ていて、YOSHIKIを描いた回は著者ご自身も気に入られていたようだが、とってもナイスでした。イラストは「コジマ コウヨウ」さん。忘れそうなので書いとく。 こんなナイスマッチの連載を組めるということは本文にも登場する編集T嬢はさぞかし敏腕なのであろう。素晴らしい。 ここまでべた褒めであるが、この勢いで家人に薦めたところ、読み始めたものの最初のほうで一度挫折しかけていた。私自身は最初から文体への親和性が高すぎて全く気がつかなかったのだが、どうも途中で微妙に文体というかテンションが変わっているらしい。連載1回めにあたる部分はちょっと表現的に引っ掛かる場所が多くて難儀だったらしいが、2回めからはスムーズに読めたとのことである。なので、最初ちょっと文章が苦手だな、と思った方もしばらく辛抱して読んでみてほしいことである。絶対面白いから。 あと、プロレスネタが多いのが難儀というレビューも散見したが、これはもう諦めるしかない。なんだろう、プロレス好きの女性の著作物は妙に面白いものが多いので好んで読むことも多いのだが、私自身はプロレスは全くわからない。でもプロレスのところはわからなくてさーっと読み流しても大丈夫、真のプロレスファンはプロレスがマイナーで理解されないことも多いと達観しているものなので愛を吐露することはあっても押し付けてはこない。純粋な愛の発露を鑑賞して楽しめばよろしいのです。 で、よくできた言語学的問いというのは各々が説を展開したくなるものらしく、私もどうしても自説を書きたくなったテーマがあった。それは「海老名市最高層を、住む」ってやつである。この本来は「に」であるべきところに「を」を使うキャッチコピーについて「定住する場所(静的)」から「人生の通過点の一つ(動的)」に変わったという仮説が紹介されていたが、違和感がある。 私の仮説はこうである。例えば「入れる」という動詞で考えると、「どこどこ(場所)に入れる」「なになに(対象物)を入れる」で助詞を変えるとその前に入るものが明確に変わる。普通は「住む」という動詞には「を」で示される対象物はついてこないわけだが、あえてその違和感のある日本語を使うことで、この地所はただの居住地ではなく、積極的に選びとってなんなら投資して居住するに値する対象ですよ、という格上感を演出しているのであろう。そして面白いのは、こういう考察を経なくても、なんとなくそのような高級感をこの日本語づかいでみんなが感じるということだ。コピーライターすごいな。 と、とめどなくレビューを書きたくなってしまうほど、本当に面白いのであった。

3投稿日: 2022.07.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ東京大学出版会PR誌『UP』に現在進行形で連載中の「言語学あるいはプロレス」エッセイ。真面目調の前著『ふだん使いの言語学』とほぼ同時期に書かれていたということにちょっと驚くが、硬軟併せて読むと理解が深まる感じになってちょうど良いとも言える。

1投稿日: 2022.06.30 powered by ブクログ

powered by ブクログおもしろかった。言語学っておもしろい学問だと思うけど、そんなのどうでもいいじゃんって思う人もたくさんいそうだな。 「恋人がサンタクロース」なのか「恋人はサンタクロース」なのか問題などは、私も議論に加わりたいと思ったほど。 たびたび出てくるプロレスの引用は、私には興味がなさすぎた。

1投稿日: 2022.06.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ脱線するとプロレスや音楽など果てしなくそれていくが、締めるところは締める内容で面白かった。 プロレス等のエピソードから「なぜそれが面白いのか」を言語学の観点から詳しく説明してくれる。 学者の横の繋がりも結構あるのだなあと思う。ライバルとか蹴落とすべき敵とかいう感じはない。

2投稿日: 2022.06.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ本のタイトルから著者は格闘技ファンかなと思いながら読み始めましたが、プロレスに関するエピソードを読むにつれてリアルプロレスファンだと確信しました。

1投稿日: 2022.05.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ言語学とAIの距離をどんどん掘り下げる内容かと、勝手に思い込んでいたんだけど、良い意味で裏切られました。いくつかの章でAIについての言及もある、という程度で、大方は、言語学一般についての著者のエッセイ。専門的に踏み込んだ部分はほんの一部で、あとは分かりやすく、頻繁にギャグも交えて展開されるから、ただ面白く読み進められる。学問としても興味のある分野だけに、こういった趣向の本は好感度高し。続編も是非。

1投稿日: 2022.05.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ大学出版会のPR誌に連載された言語学者のエッセイ、という出自とのギャップが甚だしいカバーイラスト。どうやらタイトルを正しく反映している。しかし「バーリ・トゥード」とは何か分かるのは、ようやく3章に至ってからだ(しかも注で)。 息をするようにプロレスネタを繰り出されて戸惑い、「コラコラ問答」だの「ドラゴン体操」だのを検索してさらに困惑が深まる謎の沼。

1投稿日: 2022.05.14 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本はエッセイのような、一言語学者の人柄を知れる本であって、文章中にも書いてあるが本格的に言語学について詳しく知りたい人向けではないと思う。 「言語学」というワードに釣られて読み始めたが、まさかのガッチガチの言語学の本ではなくてバラエティ豊かなクスッと笑ってしまうような1冊だった。 AIは絶対に押すなよを理解できるか」というサブタイトルが気になって読んでみたはずなのにその内容をわすれてしまうくらい1つ1つの話がおもしろかった。言語学者はさまざまなことを日々頭の中で考え続けているからこそ、ユーモアある文章が書けるのかもしれない。著者の小説も今度読もうと思う。

2投稿日: 2022.05.08 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「主語を大きくするな」「自己卑下者への対応」が思いっきりブーメランで終始イライラした。 まず、ほぼ毎回のようにダメ言語学者アピールがあってうざい。「研究機関に属さず、10年以上研究論文も書かず」生計が立てられるのはほんの一握りの特権階級だけで、大部分は高学歴ワーキングプアになる。つまり謙遜に見せかけた「オレってすごいんだぜ」アピール。 「『日本人は〜』のように一般化するのは良くない」と書きながら「言語学者はみんな変態」だの「言語学者は相手を潰しにかかる」だの、ほかの言語学者に大変失礼。前述のダメ言語学者連発といい、言語学者として大成できなかったことに対して鬱屈した感情を抱いているか、自分の所属していた言語学界に恨みがあるか、あくせく論文を書いている言語学者を心の底で見下しているかだろう。 こんなひどいのを読んで言語学がわかった気になってほしくない。 「タワマンを住む」の考察は間違っているし、しかも人から聞いた話を検証無しで載せている。タワマン売ってるのに(つまり長期住むと考えられるのに)「通過点と見なす」がおかしいのは少し考えれば分かるはず。あれは「車に乗る」「車を降りる」「フェラーリを乗りこなす」の助詞の違いで説明できる。(この話は宗宮喜代子『やっぱり英語はおもしろい』にある。あれもコラムだが、内容ははるかにまとも) 無料広報誌のコラムならあんな着古してゆるんだブリーフのような文体、内容の薄さでも許されるが、有料の書籍にはふさわしくなかった。 言語学の入門なら『探検!ことばの世界』あたりの方がよっぽどまともだし、言語学者に対する偏見が植え付けられなくてよい。 唯一良かった点は、「自分なんてどうせダメだから」を連発するのは不快感を与えるということだ。自分も言いがちだったので、今後は言わないように気をつけよう。

1投稿日: 2022.04.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ見ている限りでは毎日と日経と読売の書評欄で取り上げられていて「今、話題の」って感じの本です。週刊誌では文春でも評されていました。どの評者それぞれに書名の「バーリ・トゥード」という言葉への馴染みのなさを告白しているような、知っている人はそれを説明しているような感じだったような気がします。(本書に登場する「STO先生」的な立ち位置ですね。)ってことで、字義通り「言語学何でもあり」なんだろう、と手にしました。言語学にマウントポジション取ったり、関節決めたり、肛門攻撃したり。前に読んだ『働きたくないイタチと言葉がわかるロボット 人工知能から考える「人と言葉」』をハードにしたあの手この手を期待していました。でも表紙のイラストからなんかホンワカ感溢れていてて。で、言語学をバーリ・トゥードするのではなく、バーリ・トゥード、いやプロレス、あるいはポップカルチャー全般に言語学フレーバーを掛けている、そんな本に思いました。まあ「なんでもあり」だから、それもバーリ・トゥードなのかも。実は言語学の大切な肝を語っているのかもしれないのですが、ネタがツボりすぎてその印象で読後感決まっちゃった感じなのかもしれません。恥ずかしながら「真霜拳號選手の無道」知らなかったので著者に言われるがまま検索してしまいました。プチ鹿島とフミ斎藤の「プロレス社会学のススメ」も面白かったし、最近、プロレス者たちによる自分の専門領域にプロレス重ね合わせ技系の本、増えているかも。

2投稿日: 2022.04.22 powered by ブクログ

powered by ブクログとにかく面白かった!大笑いしながら読んだ。軽妙な文章から、どの章もまさに「」つきで「おお!」と驚かされる。川添氏の本はどんどん読みたい。

6投稿日: 2022.04.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ「ゆる言語学ラジオ」から。 「恋人がサンタクロース」はなぜ「恋人はサンタクロース」ではないのか。日本語言語学で「は」と「が」の問題は避けて通れない。そして、もやもやした結論になる。

1投稿日: 2022.04.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者の作品を読むのは初めて。売れ行きがいい様子ですが納得できる内容。テンポ良く、軽い感じのエッセイですが随所に言語学者としての著者の視点、批評が学べて楽しめる。チェコ語や詰将棋の話などは後続のシリーズで続きが楽しみなテーマ。

2投稿日: 2022.04.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ以前から各所で話題になっていたので気になっていたが、「言語学」という言葉に「難しいかも…」と及び腰になっていた。しかし、読んでみたらエッセー調で面白く、かつ言語学とはどのようなものか、ということの一端を垣間見ることのできるとても読みやすい1冊だった。タイトルの「バーリ・トゥード」はプロレスの言葉で、本書の中にも著者が好きだというプロレスの話題がたくさん出てくる。また、松任谷由美の「恋人がサンタクロース」の「が」がなぜ「は」ではないのか、や、副題にもあるように、ダチョウ倶楽部の「絶対に押すなよ」の含む意味など、少し私の年代より上の人がドンピシャな例が豊富に上がっている。しかし、わからなくても楽しめるし、注もきちんとついている。 個人的には、謙遜する人、自己卑下する人に対する応答が難しいという話題で、氷室京介とGLAYのTERUの対談が例として挙げられ、ヒムロックが自己卑下した際のTERUさんの応答が素晴らしかった、というエピソードがGLAYファンとして嬉しかった。同時に、言語学者的にはこういう風に見るのかという驚きもあった。 この連載が東大の広報誌「UP(ユーピー)」に連載されていると知って、なるほど!と合点がいった。UPと言えば、山口晃画伯の「すずしろ日記」のファンなので… 続編が楽しみな1冊。 これを機に著者の書くフィクションも手に取ってみたくなった。

1投稿日: 2022.04.03 powered by ブクログ

powered by ブクログプロレスオタクでテレビオタクでいろんなことを知っているらしい作者が好きなように遊んでいるような本。 けっこう楽しめたわ(笑)

1投稿日: 2022.03.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ70年代生まれ、ひょうきん族とユーミンとプロレスとソシュール好きにはたまらない一冊。 勝手ながら、大好きだったナンシー関さんを思い出した。川添さんも気が向いたらテレビコラム書いてくれるといいな(テレビ持ってないそうですが。 ほんと、虫のインフォメーションは名作、浮遊感がたまらない

1投稿日: 2022.03.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白かった! 言語学の知識が深まった感じはないが 読み物として面白いし笑える wの発祥については、へーそうなんだと勉強になった

1投稿日: 2022.03.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ言語学の先生。先生と言っちゃ悪いか。 文体は、鳥類学者のあの人みたいで、正直かなり脱線してウザイのだ。情報量だけなら半分くらいで済むんじゃないか。 それでも後半は多少こなれて来て、読みやすくはなってきたが。 こういうの愉しむ気分でもなく飛ばし読みしたら、何も頭に残らなかった。 意味と意図の違いはよく分かった。 それが副題の、絶対に押すなよ、だった。

1投稿日: 2022.03.17ワイはプロの言語学者や!

本書の大方八割が駄文で占められる。 例えば、11章。 ここでは散歩の途上で目にする「変な文」に焦点を当てるのかと思いきや、取り上げる文は路上で出会ったというよりCM広告の類。 しかも、本題に入るのが章の半分を過ぎてからで、その肝心の後半も、ウザいほどの悪ノリした語りが入る正味の少なさ。 本筋から逸れた、毒にも薬にもならないような、脱線に次ぐ脱線の話も嫌いではないのだが、とにかく読んでて不快。 これが大学の講義だとしたら、5分で頬杖をつき、10分で席を立つレベル。 とは言え何とか読み通せたのは、イラストに惹かれたから。 副題の"AIは「絶対に押すなよ」を理解できるか"を見て、面白そうに思えたから手にとったのだが、肝心のAIにまつわる話は1章のみ。 それと、仮にAIが熱湯コマーシャルに出ていても、「押すな」という上島の意図を汲み取れないだろうという結論も、納得しがたいものがある。 周りの観衆の反応を最大化するようにプログラムが組まれたAIなら、上島がソロリと足をつけるなど、心の準備を整えてゆっくり熱湯風呂に入ろうとするのを、生放送の時間制約など加味して、期待に違わぬ動きをするだろうし、AIが熱湯に入る側だとしても、彼より面白い台詞が聞けそうだ。

0投稿日: 2022.03.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ表紙からしてなんだか怪しい本。しかも著者はプロレス好きらしい。実際、本書ではプロレスネタがかなりの頻度で登場する。プロレスに興味がない読者には一切うけないのではないかと、不安を感じてしまうほどだ。 しかし、ほとんどプロレスには興味が無い自分にも、本書を十分に楽しめてしまった。全力で笑いを取りにきている文章に、言語学者ならではの考察が巧妙に展開され、いつの間にか、”ほぉー”とか”なるほど”と思わされている自分がいる。 個人的に印象に残ったエピソードは「宇宙人の言葉」。話の入りと出口の落差が激しく、それでいて普遍文法とは何ぞやという高尚な内容が平易な文体で繰り広げられており、とても興味深い。

2投稿日: 2022.03.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ川添愛、やりやがったな、、、 いや、ブクログにすでにいくつか投稿しているとおり、著者の本は「白と黒のとびら」以降、それなりに読んでいるのだ。 魔法使いの弟子が呪文の書を読み解く、という設定のファンタジーや、ものぐさな王子が機械仕掛けの召使いを使いこなそうと奮闘する物語を通じて、気がつけば、言語学、論理学、数学、プログラミング、人工知能などがさながら惑星直列のように体系的に整理されていく様はまさに極上の読書体験であった。 そんな著者の文章に、知性的で品のあるユーモアの片鱗を感じることはこれまでもたしかにあった。あったが、それにしてもこれほど吹っ切れたアホウ芸の使い手とは思わなかった(←喝采している)。 例えば街中のちょっとした看板やらマンションポエムやらを見て、あの日本語変じゃね?とあれこれ考え、しまいには独り笑いしてしまうようなタイプの人にとって、本書はまさに必読と言えよう。 もちろん、この悪ふざけ系エッセイにも、その底流には一貫したテーマのようなものがあると私には思える。 それは、(合っているかは知らないが)言わば「言葉は必ず文脈に依存する」、「であるがゆえに必ず誤読されるリスクがつきまとう」、「であるがゆえに生まれる面白味もある」、ということであり、さらに勝手に付け足してしまうなら、そうした文脈依存性に無自覚な人に「それはステレオタイプだ!」「傷ついた!」と批判されるうざさであり、それどころか多様性への挑戦として社会的制裁の対象となり、ひいては多様性ある自由な言動の余地が狭まっていく現代の怖さ、みたいなものである。 ま、そんな深刻ぶった講釈はいいから、著者のサブカルトークを満喫すれば?というのが正しい読み方なのだろう。 いやー、笑った笑った。

13投稿日: 2022.02.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白い。笑える。 言語学を話の起点に置いて、淡々と真顔で冗談を言うような文章が続く。好き。 ちょこちょこ挟まれる小ネタも、割と自分が知ってるネタが多めなのでその辺も好みなポイント(頻出するプロレスネタとか) どこかのお話の注釈に『カレー沢薫をパクろうとしている文』的なことが書いてあったのだけど、それを読んで「なるほど!」とひざを打ってしまった。 確かに。わかる。 カレー沢先生の文に、温かみ……というか人間味を加えたのが川添先生の文章かなと思った(笑

1投稿日: 2022.02.21 powered by ブクログ

powered by ブクログバーリ・トゥードって何? と思ったら、プロレス用語だそうで。 著者がプロレス好きだから。 副題になっている AIは「絶対に押すなよ」を理解できるか …に興味を持ったので読んでみた。 ざっくり、おもしろかった。 ものすごい量の情報を学習させたら いつかは理解できるのかもね。 人間の脳の働きってすごいなぁ〜。 あと、私も間違っていた 『恋人は/がサンタクロース』問題! 確かに一字違いで大違いだ。

3投稿日: 2022.02.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ前提の問答は日常よく起こっているように思われ、この問いには「勝手に決めつけるな」と切り返すしか手がないようで円滑な会話の中では言いづらいのですが、前提できたと分かれば会話の流れを警戒したいです。過剰一般化も、やってしまっているかもしれなく、主語が大きい文になっていないか、例を挙げていると伝わっているか、気をつけたいところです。

1投稿日: 2022.02.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ言語学者で作家の著者による、「言葉」と「文脈」を理解するためのヒントを、著者が溺愛するプロレス、ダチョウ俱楽部の定番ネタ、ユーミンの歌、ジャパニーズイングリッシュ等々の例を使いながら解説している。 「言葉」を理解するためには、それが発せられた時の状況、あるいは前後の「文脈」を正しく理解する必要がある。 なので、「絶対に押すなよ。」も、それが発せられた時の状況で本当に押しちゃいけないのか、あるいは発せられた言葉とは真逆の、「絶対に押せ」なのか、解釈が全く変わってくる。 また、ユーミンの「恋人がサンタクロース」は、なぜ「恋人は」じゃないのか、「が」と「は」ではどう違うのかなども考察。 少々ややこしいところもあるが、文章自体はエッセイのノリで書かれているので、比較的わかりやすい。 ただ、前述のようにプロレスネタが多いので、プロレスに全く興味のない人にはちょっと厳しいかも。 添えられているイラストもクスッとさせられ、センスが感じられてよかった。

9投稿日: 2022.02.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ東京大学出版会のPR誌「UP」に掲載されたエッセイを集めた本。 そういえば、「UP」には山口晃画伯の「すずしろ日記」など、人気の連載もある。 言語学にまつわる話を、「バーリ・トゥード」に書いたエッセイ。 何でもあり、なだけに、語り口ははじけ、話題は縦横無尽である。 物理学者のSTO先生も登場する。 「は」と「が」の話で取り上げられるのは、もちろん「象は鼻が長い」ではない。 「恋人はサンコーン」の嘉門達夫の替え歌と、元歌(松任谷由実「恋人がサンタクロース」)だ。 その鮮やかな説明より、嘉門達夫により元歌のタイトルがすっかり間違ってインプットされていたという事実ばかりが記憶に残ってしまう…。 それにしても、言語学業界では、学会は武闘派的雰囲気だという話に、妙に納得してしまった。 私は言語学ではないが、近くにそういう人がいたから。 歴史学者もややそんな雰囲気をまとっている気がするし、文学研究者も… では、文系の研究者はみんな戦闘的…なんていうと、それこそ「主語が大きい」と批判されるのかな。 うっかり職場や電車なんかで読んではいけない。 笑いをこらえるのは難しいから。 もう少し真面目なトーンの『ふだん使いの言語学』も読んでみようと思う。 (ぱらぱらめくった感じでは、やはり例となっている文がおもしろいようだ。)

1投稿日: 2022.02.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白かったー!まさかここまでプロレスネタ全開だとは思わなかったけれど、言語学エッセイのような感じでスラスラ読める。 個人的にずっとモヤっとしていた「正しい日本語」についての考え方というかスタンスが、あーなるほどそういうことか!という感じでスッキリした。 あくまでも言語学での考え方というか、著者のスタンスだとは思うけれども。 AIは「絶対に押すなよ」を理解できるのかって面白い。

1投稿日: 2022.01.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ『言語学バーリ・トゥード』 現象としておもしろい言動(ラッシャー木村の「こんばんは」、上島竜兵の「絶対に押すなよ」など)を捉えて、そのおかしさの仕組みを仮定を積み重ねて探っていく様子がとにかくおもしろい。 人の頭の中にある「無意識の知識」にアクセスし、その仕組みを検証する言語学のおもしろさに感動しているところに、プロレスや芸能人ネタで笑いを取りに来る文章でぐほっと笑わされてしまい、気づけば最後まで一気に読んでしまっていた。 #読了 #君羅文庫

1投稿日: 2022.01.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ堅苦しくなく気楽に読めて面白かった。 プロレスの関係の話がよく出てくる。プロレスのことは全然知らなくても理解できるけど、やっぱり自分が知っている人や歌、出来事について書いてあるところの方が興味を引かれて面白い。

4投稿日: 2022.01.18 powered by ブクログ

powered by ブクログサブタイトルが上手い。全部がAIの話じゃなく、歌のタイトルやらプロレス技やら語呂合わせやら自虐発言の返し方やらいろいろあって面白かった。ちょうど例の格付け番組をやってるタイミングで読んだら、著者がTwitterで呟いてた!

1投稿日: 2022.01.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ2021/12/31 19:40 最初池袋のジュンク堂でおすすめのポップが出ていたのを目にして気になって、次の週に紀伊國屋で衝動買いした甲斐は確かにあった気がする。 言語学者と名乗るくらいなところは確かに随所に見られるので、骨があるというか、いわゆる読み応えがあるのだが、それに加えて、こいつ時流は外さないながら本当に笑いのセンスのようなもんが、自分の世代にどハマりだった。面白かったので、まあ、この本とは全然違うのかもだけど、他の著作も読んでみたい。

2投稿日: 2021.12.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ本の内容なんんですが、気付きというか勉強になりました。でも、とっても驚いたのは、その言語学というか内容の説明のための引用、イントロが、とっても僕のジャンルと違ってるなと感じさせられました。例えばプロレス。知ってはいるけど、あまり興味無かったジャンルなんです。出てくる引用がことごとくすれ違うんです。おれたちひょんきん族も、僕の裏番組派なんですね。不思議だなと思いました。

1投稿日: 2021.12.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ日常を飛び交う言葉を言語学者が斬る。 取り上げられる例がどれも「そうそう!」と共感できるものばかり。 面白くためになる。

2投稿日: 2021.12.27 powered by ブクログ

powered by ブクログガチの同世代と思われる。 スベリを気にせず(連載初回は封印していたが) ゴリゴリとわかる人にしか分からないネタを 詰め込んでくる文体で、ところどころ 笑ってしまった。 ただ、興味のないプロレスネタが 最も多用されているので、本当に 訳がわからない、引用された故事がわからない、 何を言いたいのか分からない、そんな困った 章もたくさんありました(汗) とりあえず、言語学について 何か知識を得たという実感が一切 伴わない 力の抜けた本でした。 でも、これはこれで大変楽しい。

2投稿日: 2021.12.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ川添先生の軽妙洒脱な書き味が心地よい。プロレスはそれほど詳しくないが数々のエピソードも楽しく読ませてもらった。帯の上島竜兵のイラストもよい。

1投稿日: 2021.12.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ「数の女王」を書いた方の本、というだけで、全く前知識なしに読みました。 川添愛さん、って、こんな人だったんだ(笑)。 プロレス愛と、アラフィフ世代が通過してきた時事流行ネタ、パロディに溢れた一冊です。

2投稿日: 2021.12.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ今まで読んだ堅めの出版会の本で一番面白い。 言葉って何だろうと思う人にとって、柔らかめの出版社から出ている本よりもこちらの方がいいと思う。 著者の好きなプロレスも音楽もよく知らないが、気持ちが伝わる文章だった。

2投稿日: 2021.12.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ言葉をめぐる、楽しいお話。 40代以下の人には伝わりにくいネタも多いのかもしれないですが、川上和人さんが好きな方ならきっと楽しめると思います。

1投稿日: 2021.12.15 powered by ブクログ

powered by ブクログほぼ1日で読了する。 ついつい読んでしまうおもしろさはなんだろう? 「働きたくないイタチ・・・」「ふだん使いの言語学」もオモロかったが、この本が一番楽しかった。

1投稿日: 2021.12.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ会話のなかで素通りしてしまうような、「は」と「が」のちがい。当たり前のように受け取っているお笑いの「フリ」。日常にあふれる他愛ない言葉たちは、まるで森のなかにいる無数の昆虫たちのよう。それらを言語学者の視点で採集し、言葉という自然現象を観察する面白さを教えてくれる。

1投稿日: 2021.12.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ二歳児に初めて見る物体の名前を教えると、子供はその言葉が今、目の前にある一個の物体の固有名詞ではなく、それに形の似た物体全般の一般名詞だと推測する。一般化というのは、人間の中にかなり深く根付いているもののようだ。

1投稿日: 2021.12.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ書店でなんとなく表紙が目に留まり購入。そんな感じで紙の本を買うのも最近では珍しい。 言語学者が身近なテーマを言語学っぽく面白く説明してくれる。素人にも非常に興味が湧いた。言語学に次いでプロレスの話が多いのでプロレス好きならもっと楽しめたと思う。 「一般化しすぎる私たち」、「あたらしい娯楽を考える」、「草が生えた瞬間」が特に印象深い。本筋から逸れるが、若い言葉や最近の流行りにも詳しいのは流石言語学者だなあと思った。

3投稿日: 2021.11.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ言語学の本だが、論文ではない。言語学についてのエッセーのようなもの。言葉(特に日本語)について、無意識に使っている表現や隠された意味と意図、言葉の変化など、「なるほど」と思わせる内容となっている。繰り返すが、論文ではない。半分はプロレスの話だし、脱線しているところの方が多いような気もする。でも、著者の言葉に引き込まれ、しっかりと言葉の不思議を認識させてもらえる。楽しい読み物でした。特に40代から50代の人は、本書の隅々まで楽しめるだろう。この意味は読んでみると分かる。私はいたるところでクスリと笑わせてもらった。

2投稿日: 2021.11.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ爆笑しながら読める面白エッセイなので、若い人が読んで言語学を目指すきっかけになったりしたらいいな、と思ったのですが、出てくる例が40代以上じゃないと伝わりにくい(ひょうきん族派かカトちゃんけんちゃん派か、とか。私はドリフ派だけど)ので一瞬にして撤回せざるを得ませんでした。

1投稿日: 2021.11.25