総合評価

(31件)| 4 | ||

| 10 | ||

| 13 | ||

| 1 | ||

| 1 |

powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

『バスる書き方』を読んで 私は、毎日「ゴミの投稿」をしてます。 SNSサイトやnoteやブクログを始めて2年がたちました。 特に「X」には、毎日投稿してますが、私には、ベネフィットとなるような文面ではないのが残念です。それなりに良いねやフォロワーも増えて来ているのですが、毎日読んでいただけるように、文章の努力をしています。 著者の成毛眞さんの、リズム感を出した投稿の大切さ 例えば、「この番組だけで、2カ月分の視聴料を払って良いと思った。いやあ!面白い」 「著者は、ボクがこれまでお目にかかった経営者の中で、3本の指に入る無茶な人だ。 ある意味で、ビル・ゲイツや孫さんを超える。」 何を言いいたいのかわからない文章は、バズらないと…… 「あはははは。」 「本当に迂闊だった。」 「東北大学では、血尿がでるまで……」 なんともインパクトありだ。 バズる 内容なら教えて欲しいが、投稿して反応見ないとわからないのも事実。 反応がいまいちな文章でも面白くないと自分なりに 知ることも大事 毎日ゴミのようなポストをしてるつもりはないが、ゴミの投稿なのかもです。 他の人の真似 では、すぐバレるし、 本来引用しようと思うならの本の一部をコピーしてどうこうすることはできるが、自分なりに 体験したことを書いたり、 リンクを貼り付けたりするのも大事だと 著者は言っている。 この本で「 都内在住 30歳の共働き夫婦 3歳の子供」 これを背景をイメージ させると……… 「都心から電車で30分ほどの住宅地に住む30代の夫婦には3歳になる息子がいる。 住んでいるのは3LDK60平米 夫婦は、共働きだがマイホームを買う余裕はない。」 すばらい背景である。 無関心に読んでいると、気が付かないが、とても情景が浮かぶ。 花よりつくね団子 シドニーにいくならフィッシャーマンが外せない。 とにかくいろいろ美しいのだ。 言葉ってこんなに楽しいのか これには気が付かなかった……

0投稿日: 2025.04.06 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

●「漢字の閉じ開き」が文章の第一印象を決める 文章を読みやすくする為には、なるべく感じは開いた方が良い 平仮名が続く場合は、漢字やカタカナを交えてアクセントにする ●「見る・観る、聞く・聴く」 ・看板や信号は見るものだが、映画や芝居は味わうものだから観る ・音声は聞くものだが、音楽は味わうもだから聴く ●熱心なフォロワーであっても、投稿を毎日読みたいわけではない 3日に1日、別のターゲットに向けた投稿を複数回行う ●意味にも閉じ開きがある →意味を開くというのは、感じで表記すれば一言で済むところを、いくつかの言葉で分かりやすく説明する事 (ex)「集団的暗黙知」→その集団の中で無意識に共有されているノウハウの類 ●「読みやすさ」で一番丁度いいのは「頭のいい中学生が書いた文章」を意識すること ●最初のひと文は、見出しのようなもの 長々と説明するほど、読む意欲を削いでしまう ●投稿をバズらせる為にはターゲットを明確にする 想定読者にピンポイントで刺そうとしてもうまくいかない ターゲットの「-10歳」を意識してはじめて、狙った層に届く ●面白いエッセイは「起承転結・転」で構成されている 「転」は別のテーマへの転換、自分に対するツッコミなどがある 非の打ちどころのない文章はバズらない ●協力を仰ぐときは、間接的な書き方をしない ●読み手の目に留まるには「気になる」書き方が肝心

0投稿日: 2023.10.30 powered by ブクログ

powered by ブクログけっこうかぶせてくる感じですが、ところどころよい。簡単なのところがいい。 事例が豊富なのがいい 義務教育で習うくらいの国語さえ身につけていれば、誰もが自分の感性で魅力的な文章を書く可能性を秘めているのだ SNSは気軽な発信の場だが、少しでもバズらせたいのなら、真剣に書くことだ。 では、真剣に書くとはどういうことか。 1つは、ある程度長い文章を書くこと もう1つは、推敲を重ねることだ いったん文章を書きあげたら、今度はその文章に手を加えていく この仕上げの作業をしっかりと行うか否かで、バズる文章になるかどうかは9割きまる。 気になることは以下です。 スマホからみることを前提とする ・広く読まれる文章の第一条件として、「スマホで読みやすい見た目」でなくてはいけない。 ・たとえ、PCで書いてPCから投稿するとしても、投稿する前に必ずスマホで見栄えをチェックすることをおすすめする ・まず自分が読書になるというのは、書き手としての最低限のマナーである ・一行が短いスマホの画面で、段替えの際に一字下げても、あまり有効ではない。そこで、段落を変えるときには、一行を開ける ・ひらがなが続いて読みにくくなる場合は、「無駄に漢字を使わない」、カタカナを交えるのも1つの手だ ・見た人に一瞬で「おっ?」と思わせることができなければ、目に留めてもらえない ・書き手の信頼を損なうのは、「裏がとれていない記述」である。 ・読んでいる人の目に私自身がイメージしているのと同じ情景を映し出すように書くことだ ・自分の発信がどう受け取られるか、その9割は読者ではなく、自分にある ・意味を開くというのは、漢字で表記すればひと言で済むところ、いくつかの言葉で分かりやすく説明することである、1つの言葉の概念を分解し、別の言葉へと置き換えることを意味する ・SNSでの情報発信はある種、怖いのだ。紙の本であれば、絶版になることもあるが、ひとたびネットに書いた情報は半永久的に残り続ける ・とにかく、「1行目」が勝負、最初の1行で関心を持てなければ、読み飛ばされてしまうだけだ。 ・最初の1行が長いのはよくない ・最初の1行は文意が明確であるべき ・細部をおざなりにしていては、決していい文章は書けない ・歯切れのいい文章にするには、余計な修飾語はあまり入れないことである。 ・ディスるよりほめる ・SNSで発信するうえでは、読む人に対する配慮や気遣いが必要不可欠だ。 ・より伝わりやすい文章にするには、「伝えたいことの背景」にも丁寧に触れることだ。 目次 はじめに 第1章 バズる文章は内容ではなく見た目が9割 第2章 読み手の心をつかむ書き方 第3章 絶対に誤解されない書き方 第4章 「1行」で読ませる書き方 第5章 どんな相手にも共感される書き方 第6章 人を動かし、買わせる書き方 ISBN:9784815606374 出版社:SBクリエイティブ 判型:新書 ページ数:216ページ 定価:900円(本体) 発行年月日:2021年01月 発売日:2021年01月15日初版第1刷発行 発売日:2021年01月30日初版第2刷発行

9投稿日: 2023.09.27 powered by ブクログ

powered by ブクログキャッチーなタイトルですが、信頼される書き手になるには、というくらいの雰囲気の文章術指南。 原稿用紙1枚くらいの量の文章を頻繁にネット投稿しているような人が主たる読者ターゲットでしょうか。 一行目が大事、行頭の一文字開けはスマホ読みでは無意味、適度な改行と空白で読みやすく、実体験あるいは一次情報による信憑性確保、読み手と同じ情景が浮かぶか、誤解されない書き方... この本のレイアウトや文章そのものが良い実践例となっていて、ふだん大量の文章を読み書きしている著者ならではの一冊でした。

1投稿日: 2023.05.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ現代は一億総書き手社会です。誰でもSNS を使って発信できる時代です。 しかし、その多くが誰にも読まれることな く「スルー」されているのでしょう。 内容は大事ですが、読んでもらうためには 外せない基本があります。そしてその基本 を土台として工夫された文章に、人の注目 が集まります。 「いいね」を得るのは大変なのです。 文章力向上の役立ちにもなる一冊です。

1投稿日: 2022.02.07 powered by ブクログ

powered by ブクログブックレビューを書き始めたものの、なかなか自分のスタイルが確立せず常にモヤモヤ感を抱えながら書いてきました。毎回、書いては消し、また書いては全文消すの繰り返しです。 本書は「バズる書き方」というタイトル通り、SNSなどでウケるライティング手法を伝授しています。成毛氏が実際にSNSにあげた投稿文が実例として載っていてためになります。そして時おり、「成毛さんって、こんな書き方するんだ〜」と驚きました。 「毎日書かなくてもOK」「思いつきで書くほど共感される」と読んで、心がかる〜くなりました。でも、最低限のルールは守らなければ、ですね。

0投稿日: 2022.01.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ見た目が9割、書くネタは拝借してもよい、書く目的を決めろ、遠慮気味に書くな、最後のひと押し。なるほど、今まで遠慮気味に書いてた部分もあるけど、どうしてもらいたいのか主張してみよっと。 13冊目読了。

3投稿日: 2022.01.15 powered by ブクログ

powered by ブクログSNS特有の文章術について解説しているようでありながら、普遍的な文章の書き方の指導書になっている。 SNSでは短い文章で正確に伝えないとあらぬ誤解や非難を招きかねず、言葉の使い方に敏感になる必要があるのだろう。具体的な推敲例を多数出しながら、丁寧に説明されると説得力がある。 個人的には副詞の多用などの癖を直したいと思った。 なによりこの本が本当に読みやすくできていることで説得力が増している。

0投稿日: 2022.01.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ【SNSの投稿のメソッドが分かる】 SNS投稿に、ここまで細かな工夫が必要とは考えていなかった。 著者は、元日本マイクロソフト代表取締役の成毛眞さん。 最も印象的なワード 「毎日面白くない投稿をするくらいなら、3日ごとに真剣に書いたものを投稿する」 当たり前のように感じるが、私は今まで惰性でも数打てば良いと思っていた。同じような考えの投稿者はそれなりにいるのでは? SNSの投稿一つとっても、修整を重ねて、どうやって多くのフォロワーの目にとまるかを考え尽くしている。

1投稿日: 2022.01.02 powered by ブクログ

powered by ブクログバズるというとtwitterをイメージするが、そうではない文書術。とはいえ等身大の姿には親しみを覚えた。

0投稿日: 2021.08.29 powered by ブクログ

powered by ブクログもともと文章を書くのは苦手な私ですが、業務上、文章を書くことが非常に多いです。 多くの編集者さんや校正者さんから厳しくご指導いただき、何とか形にはなっています。 また、仕事を頂き続けるには、日々のブラッシュアップは大事で、「書くスキル」に関する良書を見つけると参考にしています。 本書は、目を引く、売らんかなタイトルですが、中身は骨太だと思いました。 章ごとに、重要なポイントを押さえて展開されています。 ネタバレですが、簡単にまとめます。 1章:見た目は大事。最初の1行が見出し。適度な空白が重要。 2章:1行で引きつける魅力的なリード文。SNSの効果的な活用ノウハウ。 3章:誤解されない書き方。自分の発信がどう受け取られるか、責任は自分にある。 4章:1行で読ませる。リズム。副詞の乱用を避ける。 5章:共感される書き方。批判するならポジティブに〆る。 6章:人を動かし、買わせる書き方。最後のひと押し。 類書はたくさんあるでしょうけれど、読む価値のある1冊だと思います。

0投稿日: 2021.08.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ今まで自分でも無意識のうちに心掛けてきたようなコツが書かれていて、やってきたことは間違いではなかったんだなと気付かせてもらえたという意味ではいい内容だった。

1投稿日: 2021.07.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ小さなこだわり! SNS時代の文章の書き方を学びました。 漢字とひらがな、句読点、そして副詞など。 ちょっとしたこだわりが大きな違いを生みます。 また、推敲をくり返す姿勢はぜひ見習います! それにしても、感想書くのに緊張です w

0投稿日: 2021.06.16 powered by ブクログ

powered by ブクログなんとなく分かっていることが言語化されていて、納得できることは多かったです。が、新たな発見みたいなものはそんなになかったかな。特に一章は読みやすい文章の解説というか、みんな無意識にやっていることを再解説している感じだったので。 SNS楽しみたいけど楽しみ方が分からないちょっと上の世代とか、なんか文章が読みにくくなっちゃうとか、そういう方に向いてる本かな。

0投稿日: 2021.06.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ成毛眞さんといえば、90年代のパソコン勃興期に日本マイクロソフトの社長をされていた方と記憶していたが、今このようなことをされているとは感慨深い。 バズらせるかどうかはともかく、なんの為に誰に向けて書くのかを意識して、推敲を繰り返すことという要点はSNS向けのみならず文章指南として勉強になる。さっそくブクログで実践だ

0投稿日: 2021.04.16 powered by ブクログ

powered by ブクログうーん…違った… 本の帯にはLINE.ブログ.SNS.企画書とあったけれど、主にSNSに重きをおいた内容だったかなぁ。 バスると題名にあったところで自分の欲している内容ではないと気がつかないといけなかった…。(反省&残念) 媒体によって必要な文章力が異なる。そう、まさにそれだった! そして知りたかった文章力とは異なる方でした。 今の私が欲している内容ではなかったけれど、せっかくだからいつかどこかで試してみようかな。

0投稿日: 2021.03.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ書評の書き方や、フェイスブックの投稿を添削してるだけでSNSでバズるための具体的なノウハウはまったくない。

0投稿日: 2021.03.22 powered by ブクログ

powered by ブクログFacebookでの書き方講座。実際の投稿例が多く、すぐに実践できることばかり。早速このブクログで実践してます、まだ全然上達してないけどw ちなみに著者の成毛さんのFacebook投稿が、この本よりも全然面白い。フォローをおすすめします!自分がいかに白痴かを思い知らされます。

0投稿日: 2021.03.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ読者のターゲットを定め、その読者層に合った文章を書くという前提において、万人に読みやすい文を書く上でのヒントになる。

0投稿日: 2021.02.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白かった。 SNS(特にFacebook)でどのように読まれてシェアされるか、を追求する本。 どんなターゲットに対して届けたいか? を考えながら読むといい。 もちろん仕事にも使えると思う。 このような編集や推敲は仕事だと当たり前だとしても、SNSだとつい適当になってしまうので、改めてちゃんとしましょう、という話。

0投稿日: 2021.02.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ流し読み。 デジタル文書では段落の頭は一文字下げなくて良い 句読点や、漢字を開く(わざと平仮名で書く)、原則短文でリズムを、一行目が大事 など。まあ他の本にも書いてあることと同じだがよくまとまってて悪くはない

0投稿日: 2021.02.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ若い頃-通信教育でコピーライター講座を受けていた30年ぐらい前-谷崎・三島・丸谷…三氏の文章読本を読んだ。谷崎のは語りかけてくるような筆致で読みやすく、『日本語の持つ美しさ』を認識した。三島は先ず『古典教養を身につけなさい』と諭され、たかだか数百円の文庫本で文章術を得ようとする安直さを『甘いわッ!』と一喝された気がした。丸谷は退屈でスノッブ感が鼻につき何度も放り出しそうになった。こうやって書き並べてみると三人三様の個性に溢れている。 共通するのは、ノウハウやスキルの伝授なんてものはなく文章を紡ぎ出すバックボーンの必要性を説かれ…チャンチャン。 高校球児が『速い球を投げるためにどうすば?』とプロ野球のレジェンド投手に訊き、そのアドバイスが〈姿勢の矯正と奥歯の治療〉⁈と返答されたみたいで、おいでやす小田なら『どこまでさかのぼるねん!』と間違いなく立ち上がって咆哮すると思う。確かに鼻じらむ。まぁ、それだけ文章を書くということはインテリゲンチャのみに許されたことだったということなんでしょうな。 その点、本書は『安直さん、いらっしゃ〜い!』 よろしく丸ごと一冊『スマホに最適化した文章術』。インターネットの隆盛がブログブームを作り、SNSに引き継がれ、今や『一億総書き手時代』。著者は折角書くならバズり(バズる=爆発的に広まること)たいでしょ〜と事例をふんだんに盛り込み、読み手の色気をくすぐる。 本書が文章読本として画期的なのは、『発表するメディア(Facebook等)』から文章術を考察していること。 例えば… ・とにかく1行目が勝負!1行目で関心を持たれろ ・投稿後も推敲が可能なのがSNSの特性を活かせ ・文頭の1文字分を空けることは不用 ・100〜140文字を目安に段落を設けるべし ・文章構成は〈起承転結・転〉がいい ・接続詞や副詞や読点はリズムと読みやすさで ・論理的より共感を得る書き方を目指せ ・書く練習として400文字を目安に書く ・書き上げた文章は推敲を重ねブラッシュアップ ・PCで書いても投稿前にスマホで要チェック このスマホに最適化した文章術の要諦は、とにかくロジックより見栄え。瞬時の読みやすさを視覚から訴求。ロジックに長けた新聞記者のSNS原稿がスカタンなのは読みやすくする配慮と努力を怠っているから。 昔は「ボロは着てても心は錦』。今は『人は見た目が9割』『理屈はルックスは勝てない』と逆転。中身をじっくりと吟味できる悠長な時代は遠に去り、おびただしい情報量が押し寄せる昨今、瞬間的に読者の興味・関心を引く必要がある。 何を差し置いても『つかみ』が重要だと。最後に著者の定義する〈うまい文章とは『面白い文章』のこと。面白いからこそ目を引き、結果としてバズる。面白い文章とロジカルな文章は全く別ものだ』と。 と、ここまで書いて、これって『M-1』漫才に似てるがな…と直感。4分間で決着する「M-1」。このルール内でいかに笑いを取るかは、ひとえに『ツカミ』にかかっている。ネタにスッと入り、30秒で客を笑いに導き、幾つかの笑いの山を作り、勢いかってうねりを起こしオチへ。このフォーマットって一緒やん!と思うのは僕だけかな?

1投稿日: 2021.02.09 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

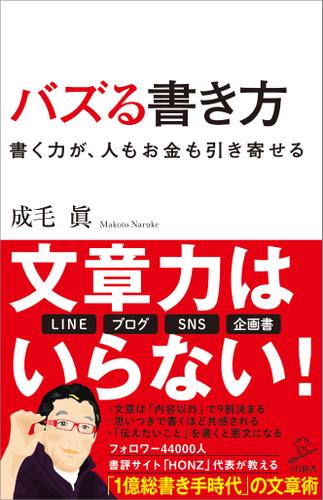

<目次> はじめに 第1章 バズる文章は内容ではなく見た目が9割 第2章 読み手の心をつかむ書き方 第3章 絶対に誤解されない書き方 第4章 「1行」で読ませる書き方 第5章 どんな相手にも共感される書き方 第6章 人を動かし、買わせる書き方 <内容> 副題の「書く力が、人もお金も引き寄せる」となるように、SNSやブログなどの文章力を向上させるヒントをまとめたもの。成毛さんはこの本でしばらく執筆活動は打ち止めらしい。内容的には、通常の「文章読本」とは違う視点がたくさんある。スマホ仕様にする(短めの文章を使う。一字下げしない)。推敲はするが、論理的すぎる文章にはしない、などなど。自分で気を付けていたこともあるし、初めて指摘されたこともあった。読点の付け方、慣用句の使用法など、意識していきたい。

1投稿日: 2021.02.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ職場の社員向けに毎日ブログを書いているので何か参考になるものがあるかと思いまして。 「漢字の閉じ開き」は自身でも感じるところがあったが、文字にされてようやく感覚が理解になった。推敲は今まで以上に丁寧に実施していきたい。 この本がサラッと読み切れたのは著者の文章力に他ならないと読み終えたときに気づいた。

0投稿日: 2021.01.28 powered by ブクログ

powered by ブクログバズるかどうかはわかりませんが、文章を書く上での大切なことが書いてありました。実際に今実行していることもあるので読んで良かったです。

0投稿日: 2021.01.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ初めて読んだ新書 読みやすかった が、「ええー!そうなの?!」っというよりも 「ふん。たしかにねぇ。」と、一度過去に言われたことのあることをまた、明確に提示されたかんじ。 新書ってこんな感じなのか? でもサラッと読めるきがして他のものも読みたい。 浅くなってしまうかもしれないけど、いろんな知識を得られそう。

0投稿日: 2021.01.28 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

SNS時代の文章の書き方とは、これだ!を説明。参考になったのは最初の25文字がポイント、惹きつけるように推敲して書く。リズム感。副詞、句読点、行間など、音がけと同じでテンポの良さが大事。 ディスるより褒めろ、批判文をポジティブに、書く目的とターゲットはなんだっけ?を明確に。

0投稿日: 2021.01.24 powered by ブクログ

powered by ブクログSNSは、エッセイ。 論文ではない。 っていうのは、たしかに。 スマホで読みやすいように。 何度も推敲する。 動いてもらいたいことを念押しする。 など、使える技を学んだ。 読者層マイナス10歳を目指せ、 とのことだが、 テヘペロ、はないだろうな。 無理して若いつもり感がでているのが、 ちょっともったいない。

0投稿日: 2021.01.23 powered by ブクログ

powered by ブクログちょっとあおり気味のタイトルがついているが、要するにネットで読みやすい文章の書き方。推敲の例なども載せてくれていて丁寧かつ親切。著者のアマノジャクっぽいネットでの書きっぷりを知っている人には意外かも!?

1投稿日: 2021.01.15 powered by ブクログ

powered by ブクログp160 誰か(何か)に対する硝酸を好む人たちは、いわゆるサイレントマジョリティである。声は小さいが数は多い。そして声は小さいが行動力はある

0投稿日: 2021.01.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ【レビューの難易度が高すぎる一冊】 だって当然でしょう?「バズる書き方」を指南してくれる本のレビューなのに、「勉強になった」、「こういう書き方があるとは目からウロコだった」と書いたところで、バズるどころか何にも伝わらない。 その点から言って、この本のレビューをブクログで一番に書くのは気が重いけども、今日、いま、書かなければ、将来的に書くこともないので思いきって書いてみる。 私は仕事で人の文章を見ることや、自分で文章を書くことが多いのだが、そのほとんどが「かしこまった」文章で、単語も専門的なものや使い古されたものが多く、注釈がなければスムーズには読めないものばかりだ。 筆者が作中で「「読みやすさ」という意味で一番ちょうどいいのは、「頭のいい中学生が書いた文章」を意識することだ。」と書いていた。 しかし、私が仕事で目にする文章の多くは「特異な体験をしてきた社会人が、強制的に読まざるをえなくて読むことになる文章」がほとんどで、初見の人が読んですぐに意味が伝わることはほぼない。 それらはビジネスでの文章である以上、ある程度の「硬さ」は必要で、筆者が今回指南してくれるような、「SNS上のエッセイ」とはジャンルが違うものだということは分かっている。 分かった上で、それでも、せっかく自分を経由した文章なら「誰かに何かを伝える」ということを真剣に考えたいのが私の性分だ。 だから、修正点や文意不明の文、専門的な言葉をどう言い換えるかなど、できる限りの手入れはきちんとしたいし、これまでも自分の感覚や手直しされてきた経験を頼りに作業をしてきた。 この本では、文章を書くときに「どういう着眼点を持つべきか」という点をしっかりと体系立て、かつ、筆者が投稿したフェイスブックの文章などの例文を交えて「ここを変えるといいね」と教えてくれる。 理想を言えば、「自分が仕事でかかわる人にオススメしまくって価値観を共有し、仕事を円滑に進められるようにしたい!」と思えるほどの本だったが、現実はそうはいかない。 さすれば、この本で得た知識をもとに文章を書いたり手直ししつつ、「バズる」ための文章を意識する人をじわじわと増やしていくしかないなと決意させてくれた本だった。 ※おまけ 筆者のフェイスブックは誰でも見ることができる。知見を広げるために読んでいるけれども、これほどこの本の実践のために役立つテキストはない。 ぜひこれを機にフォローすることをオススメする。 https://www.facebook.com/makoto.naruke

3投稿日: 2021.01.07