総合評価

(10件)| 5 | ||

| 2 | ||

| 2 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

カラスの登場今回は少なめ。スズメやツバメ、チョウゲンボウ、ウグイス、ホトトギスなど、鳥たちのさまざまなトリビア。唸るようなものもある。 たとえばウグイス。ウグイスは「鶯色」をしていない。「鶯色」はむしろメジロの色。「梅に鶯」とは言うが、ウグイスが梅に来ることはない。メジロは来る。ひょっとして入れ替わった? 江戸時代ウグイスを飼って美声で歌わせるのが流行したが、その一因は「すり餌」の発明。これによって幼い時から飼育できるようになった、とか。 たとえばスズメ。穀物を食べるだけでなく、害虫も食べる。人間中心の益鳥vs.害鳥の二分法がいかに短絡的か。スズメは粒の小さな雑穀を好む。現代の米粒は大型化してしまって、スズメにとっては食べにくいらしい、とか。

0投稿日: 2025.06.05 powered by ブクログ

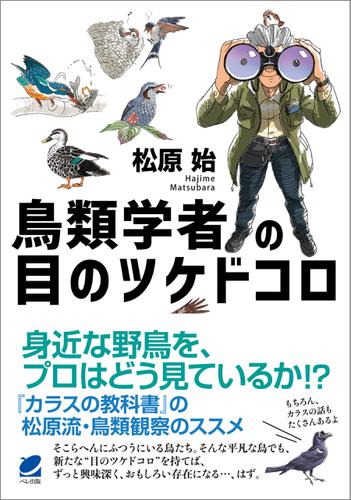

powered by ブクログ2018年刊。都心部でも見掛ける馴染みの鳥を取っ掛りに、同類・近似種・並んで話題に登りやすい種の様々が描かれている。表紙のみならず全体にイラストが楽しい。特に知識の無い人の視点から見えるもの、その周辺や意味等を楽しく解説してくれる。不明な点は、そのまま不明と正直に書かれているが、何処まではどう分かっているか?も記載あり。 結構細かな点にまで言及されているし、とても記憶し切れる情報量では無いが、「考え方を読み込む」だけでも面白い。覚えようと思いながら読むと無理がある…読む気が失せてしまう。

0投稿日: 2024.09.06 powered by ブクログ

powered by ブクログカラス学者でお馴染み、松原先生が野鳥についても語り尽くすエッセイ。とは言っても出だしはやはりカラスからだ。この本を読んで、身近なカラスを識別することにハマってしまった。車を運転中、目の前でクルミを落下させて割らせようとするカラスを見かけ、「(ハシ)ボソめ…」と思わず独り言を呟いてしまった。一部のハシボソガラスが行う行動文化らしい。 スズメ、ツバメは言わずもがな、サギ、ハクセキレイ、カモ類ももはや身近な野鳥だ。殊更よく見かける鳥の項は食いついて読み込んでしまう。カラスだけでなく、随所で他分野にも精通されている先生の知識に舌を巻いた。 『巣を前にして思うこと』という一節がある。 以下本文より抜粋する。 「一番まずいのは、ヒナを人間が持ち去って世話をしようとすることです。ヒナの世話は温度管理や餌が大変なので、素人の手に負えるものではありません。また、ヒナがいなくなってしまえば、親鳥は他のヒナの世話にかかりきりになり、移動してしまいます。後から返しに行っても1度連れ去られたヒナを見つけられるとは限りません。哀れっぽく鳴いているヒナを放置できない気持ちはよくわかりますし、その気持ちを悪く言うつもりはありませんが、これは『ヒナの誘拐』になってしまいます。絶対にやってはいけません。」 野生動物の距離感を履き違えることが、最も良くない。改めて、鳥類を観察する時にも野生であることに気をつけて、楽しんで行いたいものだ。

11投稿日: 2024.01.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ今まで読んだ、身近な鳥についての本の中で最高。内容も文章も素晴らしく、楽しくかつ興味深く読みました。 とりあげられている主な鳥は、著者の専門であるカラス類のほか、スズメ、ツバメ、サギ類、セキレイの仲間、ヒヨドリ、カワセミ、チドリ類、カモの仲間、チョウゲンボウ・トビ・ハヤブサ、そしてウグイス。その他文中にチラッと出てくる鳥多数。 色々と大変勉強になりました。

2投稿日: 2022.06.26 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

松原先生の日本の鳥案内 “なわばり”種が違ってもお互いに尊重している。コストをかけるだけの価値があるか。 ・ハシブトガラス 都市部に多数生息しているのは、日本だけの特徴。本来スカベンジャーなのに、迷惑がられている皮肉。 ・ハシボソガラス 田園ガラス。根気よく餌を探す。クルミを車の前に置いて割るのもこの子。子どものときに、石を裏返すことを覚える。 ・スズメとツバメ スズメ 春は田んぼや畑の虫を食べてくれる。 秋は実ったものを食べちゃう。 人間が好き。人がいなくなると、いつの間にかスズメもいなくなる。 ツバメ かつては農業害虫を食べてくれる幸運の鳥として大切にされてた。最近は糞を落とす厄介ものにされている場面も。建築の壁がツルツルかつ田んぼのネットリ土が手に入らなくなったので、壁面ではなく何かの上に乗っている巣に変わってきた。 ・イエガラス 密航して世界各地にちらばった。インドからヨーロッパでは、イエガラスがよく見られる。 ・サギ類 釣り人の友だち。釣った魚を貰う。 ←釣れた釣れないなどの判断が出来る ゴイサギ ←平家物語で、醍醐天皇に正五位を賜ったとの故事 撒き餌で餌をおびき寄せる種もいる。 餌の採り方が兎に角ユニーク。 ・セキレイ セグロセキレイは、ほぼ日本だけの鳥。 水辺の環境が好きなセグロセキレイは住む場所が限られてきている。 どこでもOKなハクセキレイの分布が広がっている。 ・ヒヨドリ 果実食。ナンテンの実が好き。 葉っぱは鳥も人間も消化できない。…なので、人にはダイエット食になる。 ←ツグミが怖い←シロハラが来ると逃げる ・ミヤマガラスとコクマルガラス 冬鳥。中国から日本へ。集団で動く。 農耕地を好み、人間から距離を置いている。 若者とベテランでクチバシの色が違う。 最近分類が変わった。カラス科だが、カラス属では無い。 ・カワセミ ママチャリのブレーキ音みたいな鳴き声。 凶暴。餌がデカく(魚)、頭をたたきつけてトドメを刺すことも。虫も食べる。 かつてはそこら辺にいる鳥だった。けして、清流だけに住む鳥ではない。護岸工事の施された川辺の壁に営巣出来ないのが原因。 ・カモ類 野生種も交雑している。メスへのカモハラが凄い。カップルになるとオスはメスをカモハラから守る。 ・チドリ 木の上に止まれず、巣も地面の上。が、見つけるのはほぼ不可能。隠蔽が凄い。自分のタマゴのサイズの石があるところに産卵する。柄についてはよく分かってない。 植生は茂り過ぎると見渡しが悪くなって離れる。洪水は植生や土壌をリセットしてくれる。チドリは折り込み済み。 ・イソヒヨドリ カワセミに似ているが鳴き声が綺麗。 海辺の鳥と思われていたが、町中に進出、都市鳥になろうとしている。 ・チョウゲンボウとハヤブサ ビルに営巣している姿が見られる。 猛禽類だが、ハヤブサはワシ・タカとは近縁ではない。 時速400キロを出す飛行能力。 ・トビ 会いにいける猛禽類。狩りよりはスカベンジャー寄り。省エネの飛び方で小回りがきかない。 食性がカラスと似ており、住む場所を重ねられない。追い出される。 人間からの給餌行動がトビに人の手から食べ物を奪う学習をさせてしまった。 野生と人間との程よい距離。 ・ウグイス ホーホケキョと鳴くようになったのは中世。それまではウーグイスと鳴いていた。 いい鳴き声の先生につくと上手く鳴けるようになる。 真っ赤なタマゴ。ホトトギスに托卵されないように。が、ホトトギスの偽装が追いついてきた。 ☆研究の目のツケドコロ、方法。 ☆マナーのない撮りファンはどのジャンルでも迷惑 ☆簡単に人間目線の感情をのせるのはよくない。 ☆「鳥の分類は頻繁に変わる」←恐ろしい…。学校図書館的に

3投稿日: 2021.05.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ大都市の街中に多数のカラスがのさばっているのは日本だけらしい。 そのカラスとは主に大型のハシブトガラスだ。 街中でのさばっているのはなぜなのか説明されていたが "日本だけ" の理由は捨てられる生ごみの多さなのか?と思った。 東京は近年ムクドリやヒヨドリが多くなった気がする。 糞害に見舞われる場所も増えているので、数が減るようにハシブトガラスやオオタカの頑張りに期待している。 ヒヨドリは漢字だと鵯、「卑しい鳥」だそうだ。 見た目は可愛いらしさもあるが、木の実や果実を食い荒らし、鳴き声も汚らしいので個人的には好きな鳥ではない。 あまり見かけないのがハシボソガラスだ。 東京都心にはほとんどいないのではと思うくらい見ない。 東京で最後に見たのは4年程前になる。 東大農学部の敷地を歩いていたのを見つけたのだが、本書でハシボソガラスはよく地面を歩くと書かれていたのに納得。 木の上にいたらおそらく気が付かなかった。 ハクセキレイは自宅近くでも職場でも地面を歩いている姿をよく見かける。 土や草原に限らず、アスファルトの道や駐車場も歩いている。 尾羽をヒョコヒョコと振るのが特徴だが、その理由については全くわかっていないようだ。 イソヒヨドリは昔沖縄に行った時に海辺に沢山いた。 ヒヨドリと呼ばれているがツグミの仲間らしい。 東京八王子でも繁殖しているそうだが都心ではまだ出会ったことはない。 カワセミみたいに青くてムクドリほどのサイズなのでいれば直ぐに分かる。 チドリと言えば千鳥足。 チドリはたぶん実際に見たことがない。 普通の状態ではチドリはしっかりと歩くらしい。 抱卵中に敵が来た時に、巣から離れ注意を自分に向けるため、怪我をしてうまく歩けないふりをする姿からきているそうだ。 その他、割と身近にいる鳥たちの性質や暮らしぶりの一端を知ることができました。

15投稿日: 2021.05.21学者目線。

色々な鳥について興味深い内容になってる。カラス、つばめ、セキレイ、トンビ等々。普段なかなか素人では観察しにくい事の彼是。自然と人との距離と云うか、動物をそっとして置くと云うか、人が余計な事をしなくても自然に任せる方が良いようなニュアンスの事がにじみ出てる。為になったよ。

0投稿日: 2020.12.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ近所のハシブトガラスが ちょっと 一言 ヒトに物申してみようか、 と 話すと きっと こんなふう(このような一冊)に なるのでしょう 身近な鳥たちは むろんのこと 全ての生き物たちに 親近感と愛情を持っておられる 松原 始先生の素顔が いたるところで見られる(読まれる) ことが 何より楽しい 私たち ヒト も 身近な鳥たちから見れば 結構 けったいな 生き物に 見えているのでしょうね

1投稿日: 2019.05.30 powered by ブクログ

powered by ブクログバードウォッチングを始めてもうすぐ1年です。このタイミングで読むのがちょうどいいと感じました。文章中心の本です。ある程度身近な鳥は識別できるぐらいに鳥に慣れてくると、そういうことだったのか、と思い当たることが結構あると思います。野鳥の都市化、餌付け、写真愛好家に関する記述には考えさせられました。適切な距離感をもって鳥と付き合う必要がありますね。

0投稿日: 2019.03.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ非常に楽しかった!松原先生本はハズれないです。もちろんブトとボソを皮切りにスズメやツバメ、トビやサギカモなど人間に近いところで生活する鳥たちのおもしろ話がたっぷり。もちろん、シリアスバーダー的には初耳でもない話でも、話がとても面白いのでグイグイと引き込まれます。頷きながら、大笑いしながらあっという間に読んでしまいました。もっと読みたいです。 最近少し目に余る”自称・野鳥写真愛好家”の悪行にも言及されていて、「きれいな野鳥の写真を撮影する自分」が好きなだけ、と憤られているのに胸がすく心地です。これがまたロウモデルになるべき年頃の人に多いビヘイビアだったりするわけで。とかくこういう見逃され横行している残念ながら珍しくない悪行の撲滅にもつながることを願います。

3投稿日: 2018.08.19