総合評価

(103件)| 8 | ||

| 30 | ||

| 36 | ||

| 4 | ||

| 5 |

powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

・意外と日々をその日の気のままに過ごしている人はおらず、みな内容に違いはあれど、日課に沿って過ごしていた。 ・結局ウルトラCはなく、日々をいかに規律的に積み上げるかということ。 ・頭の冴えている状況で仕事をしており、多くの人はそれは早朝である。また、気分が乗ろうがのらまいが、決められたタスクをこなす人が多い。気分転換や創造的な刺激となる日課として散歩や水泳・ランニングなどのスポーツ、入浴が多い。 ・習慣は聡明な人間においては、野心の表れである。

0投稿日: 2025.10.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ天才にも凡庸な生活のリズムの苦しみがあることがわかり親近感を覚えた。 秘訣は時間を盗むのではなく作ること。あとは書くだけだ。ストーリーを思いついたら、それを書きとめる。そうすれば、軌道にのぅたも同然だ。

0投稿日: 2025.08.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ案外朝方の人が多い印象。あと散歩してる人も多いけど不眠症も多い。真似したいかというと真似したくない。私は天才じゃないからね。

0投稿日: 2025.07.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ天才たちは、散歩する人が多いんだなぁ、という感想。 あと、現代人は働きすぎだなとも思いました。特に最近はAIの発展により更に高い生産性が求められるけど、散歩して友達に手紙書く日常のほうが人間らしいよねぇ、と思う。

0投稿日: 2025.06.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ偉人たちの習慣を覗き見したようでちょっと後ろめたい、がじんわり面白い。早起き、午前中作業率が高かった。

0投稿日: 2025.06.13 powered by ブクログ

powered by ブクログサブタイトル通り、必ずしもクリエイティブでない日常生活だった。自由奔放なイメージの人が、しっかりとしたルーティンに生きていたり、規則正しい生活を希求していたり、自分と大して変わらぬ天才たちがいた。仕事なんてしたくないなぁとしばしば思うけれど、どんな仕事も毎日コツコツと進めること、そして何かを産み出すために定職を得ることが役に立つことが読んでいて分かった。生きること、働くこと、何かを創造することは、気楽にはできないことなのだとこれらの天才たちの様々な日常を垣間見て分かった。もう一つ、散歩と手紙!今ならメールの返信なのだろうか。実に多くの天才たちが散歩を2時間近くし、山ほどの手紙を書いたり読んだりしていたことは意外だった。そして、そんなことからもやっぱり地道にコツコツすると、継続することが大切なんだと思う。それにしても、不眠の人がなんと多いことか!お酒、タバコ、薬物の3つはセットになっているかとのよう。何かを創造することはやはり簡単にはいかないのだとここでも思わされた。

12投稿日: 2025.05.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ天才・偉人達のルーティン集 自分に合うルーティンを見つけられると、権威性を使いやすい。 デカルト 優れた頭脳労働をするには、怠惰な時間が不可欠。絶対に働きすぎないように気をつけていた

2投稿日: 2025.05.08 powered by ブクログ

powered by ブクログモーニングメソッドと合わせて手に取った一冊。 【ざっと内容】 天才・鬼才と呼ばれる芸術家や哲学者、作家などの普段のルーティンや習慣が人毎に記載されている。インタビューして聞いたものもあれば、雑誌で過去天才たちが語った内容の引用もあり、文量にはばらつきあり。 【こんな人におすすめ】 ・天才たちのルーティンに興味がある人 【感想】 結構がっかりでした。がっかりポイント一つ目は天才たちが芸術家、哲学者、作家、音楽家などクリエイティビティを強く求められることもあり、サラリーマンとして働く自分には時間の使い方から参考になる点が少なかったこと。 2つ目は人毎に集めた情報をそのまま記載されているだけで、良い日課の共通項やオススメをしているわけではなく、明日から何かに使えるわけではかった点。 これ読むなら「人生を変えるモーニングメソッド」を読んだ方が良いです。

0投稿日: 2025.04.26 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ベイカーは処女作『中二階』を書いているとき、ボストンとニューヨークでさまざまな事務の仕事についていた。当時は昼休みに書くことが日課で、この日中の"純粋に幸福な自由時間”を利用して、小説のためのメモをとっていた。それはいかにもその場にふさわしく、なまけ者の事務員が、昼休みから仕事に戻る様子についてのメモだった。のちにボストン郊外の職場で働きはじめ、通勤に車で九十分かかるようになると、小さなカセットレコーダーを買い、運転しながら文章を口述し録音するようになった。その後、その仕事もやめると、二ヵ月間、毎日八、九時間書きつづけて、昼休みに書きためたメモや通勤途中のテープなどをまとめ、ひとつの小説に仕上げた。

0投稿日: 2025.03.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ色んな創造をしないといけない職種にある有名人のライフワークなどから人間味を知る一冊。ストイックから堕落したものまで様々。知っている天才が少なくて思いれは抱きにくいかな。。村上春樹とかも出ていた。

0投稿日: 2025.03.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ長編小説を書いているとき村上春樹は午前4時に起き、5.6時間ぶっとおしで仕事する。午後はランニングをするか、水泳をするかして、雑用を片づけ、本を読んで音楽をきき、9時に寝る。 この本に出てくる執筆をする人は朝方が多い。 ジャン・ポール・サルトルは仕事は午前3時間、午後3時間と決めていた。 それも良いかもしれない。

17投稿日: 2025.01.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ作家や画家、作曲家などの普段の仕事の習慣が作家たち自身や周囲の人の証言とともに紹介されている 人それぞれ習慣は違うけど、以下に該当する人が多い印象 朝起きて昼まで仕事をする 決まった時間に仕事する 毎日同じリズムの繰り返し 散歩などの運動をする そのほかにはベッドの中での執筆、カフェイン摂取、アルコール、アンフェタミン、友人との電話、パズルゲーム、パートナーによる時間管理などがあった。 p97 村上春樹 繰り返すこと自体が重要になってくるんです。 一種の催眠状態というか、自分に催眠術をかけて、より深い精神状態にもっていく p103 チャック・クロース インスピレーションが湧いたら描くというのはアマチュアの考えで、僕らプロはただ時間になったら仕事に取り掛かるだけ p105 ジョン・アダムズ 基本的に、なんでも規則正しくやれば、創作上の壁にぶち当たったり、ひどいスランプに陥ったりすることはないと思っている p109 ニコルソン・ベイカー 毎日の習慣についてひとつの発見があった。新鮮に感じられることを取り入れると役に立つということだ。 それはどんなことでもいい。たとえば「これからはサンダルを履いて裏のベランダで午後4時から書くことにしよう」とひとりごとをいうとする。もし、それを目新しく感じたら、それが心理的な効果を生んで、仕事がしやすくなるんだ。必ずしもうまくいかないかもしれないけど、ちょっと変わった目新しい習慣から刺激を受けるだけでもいみがある。 p127 ウィリアム・ジェイムズ 日常のこまごました事柄を、努力せずに無意識に行えるようにしてしまえば、その分、頭脳に余裕ができ、よりレベルの高い仕事ができるようになる。なにひとつ習慣として無意識に処理することができず、いちいち躊躇してしまう人間ほどみじめなものはない。そういう人間にとっては、タバコに火をつけることも、ちょっとした仕事にとりかかることも、それぞれに意思を働かせて考えるべき課題なのだ。

0投稿日: 2024.12.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ途中までしか読んでないけど、当たり前だけど天才もずっと天才的な事をしている訳ではなく普通の日常を送っている。偉人達の日常のルーティンを淡々と紹介する本。昔の偉人の例が多い事もあるのだろうが仕事をしていない間は人に会っている人が多い感じ。友人から刺激を得る事も多いのだろうなぁ。

0投稿日: 2024.11.04 powered by ブクログ

powered by ブクログかなり分厚く、やっと読み終えました 創作活動をしている人の日々について 多くが散歩をし、苦悩し、精神安定剤を常用 今の現代人は、といわれるが 大抵の人はそんな感じか、と なんとも言えない気持ちになる

0投稿日: 2024.10.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ画家や作家、作曲家などのクリエイティブ業の偉人の日課・生活を集めた本。 散歩が多く、意外と仕事(執筆・作曲など)は時間を決めて終わったら自分の時間を取るという人が多かったのは結構意外な発見でした。

1投稿日: 2024.10.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ4年かかって読みました。 正直、私は一気に読めませんでした。 軽く考えていたのですが、人の生活について、そんなにたくさん読めないものだなと思いました。 辞書っぽく使うと良いかもしれません。 あくまでの個人的な感想です。

0投稿日: 2024.10.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ偉人の習慣ってどんなんだろうと軽い気持ちで読むのにおすすめ。 感想として特別な習慣ってないんだなと改めて感じた。人生が変わるかもというような思い込みを持って読むのはすすめない。 この本の中の偉人たちは地味で大したこともないようなことを毎日コツコツ続けてる人もいれば続けられない人もいたり。一概に真似したいと思えるような習慣ばかりじゃないのが面白ポイント。朝方、夜型のようなタイプ別に見ても面白い。習慣って大切だなってしみじみ感じた。

4投稿日: 2024.10.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ継続的で徹底的な習慣こそが成果をだすが、人それぞれの習慣があり面白い。お酒は友人関係人生で大事な要素だと気付かされた。

0投稿日: 2024.09.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ感想メモ 長時間働くのはミスも増えるし作業効率と悪くなる 1日決まった時間働く、文章もインスピレーションを待つのをやめ、ただ淡々と書く 行き詰まったら、一旦問題から離れる、意識を他に持っていくと解決策が見つかることもある 目新しい習慣を取り入れると、心理的な効果を生み出して仕事がしやすくなる いつもの習慣+いつもとちがう目新しさを取り入れる 大体みんな最低3時間は取り組んでる しっかり習慣を守ることそれが最後までやり遂げるコツだ

5投稿日: 2024.09.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ感想 日々の過ごし方。自分を知り自分だけの毎日を過ごす。朝が強ければ朝のうちに仕事を完遂する。定期的な運動は気分を入れ替え動きを良くする。

0投稿日: 2024.09.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ天才の日課は様々だが、朝のうちに仕事に集中するパターンが多いように思えた。天才の日課ぎそれだからといって、その日課をすれば天才になれるわけではない。おそらく歴史に名を残すほどの成果を残すために個々に最適化された生き方をできたことで、その成果は生まれたのであろうし、自分に合った生き方、成果を出すために適した生き方ができることがポイントになるんだろう。ここに書いてあるどれかをその真似してもあまり意味はなさそう。 フレーズ 一生懸命働くんじゃなくて、うまく働く ベンジャミンフランクリン 水も空気も基本元素だが、冷たい空気を浴びるほうが自分の体にはずっとよいことに気づいた。そこで、ほとんど毎日、朝早く起きて、なにも身に着けずに自分の部屋ですわっている。時間は季節によって三十分から一時間で、その間、本を読むか書きものをしている。それは苦痛ではないどころか、すこぶる心地よい。そのあと服を着る前にベッドに戻ることもあり、一、二時間、このうえなく快適な眠りについて、夜の睡眠不足を補っている。 カールマルクス 私はどんなときも、自分の目的を追求しなければならない。ブルジョワ社会によって、金もうけのための機械に変えられてしまってはならない」一八五九年、マルクスはそう書いている(じつはこのあと鉄道職員の仕事に応募するのだが、採用されなかった。理由は字が汚くて読めなかったからだ)。 ジョナサンエドワーズ エドワーズはなにかアイデアを思いつくたびに、あとでそれを思い出すきっかけになるように、小さな紙切れを服にピンで留めていった。家に帰ってからその紙切れをはずして、思いつきをひとつひとつ書きとめていくのだ。 ジェイムズボズウェル 貴重な朝の時間を惰眠をむさぼって浪費するという悪習」 ヨハンヴォルフガングゲーテ したがって、私のアドバイスは、なにごとも無理にやろうとしてはいけないということだ。気分がのらない日や時間は無為に過ごすか、寝るかしたほうがいい。そんなときに書いたところで、あとから読んで満足のいくようなものは生まれない」 ヴィクトルユーゴー レ・ミゼラブル』 ポールエルディシュ 数学者はコーヒーを定理に変える機械だ」 「習慣は聡明な人間においては野心の表れである」

0投稿日: 2024.08.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ作家、芸術家、音楽家など、創作活動を仕事にしている著名人たちの"日常"を、彼/彼女らのデイリールーティンから覗いてみる小伝風ノンフィクション。 朝方の人、夜型の人、専業の人、兼業の人など、ライフスタイルはさまざま。規則正しい生活を保つためだけに別の仕事を続けている人もいたりする。 夜型の人はやはり不眠や薬物依存に悩んでいることが多く、画家のフランシス・ベーコンが入眠時に古い料理本をくり返し読んでたというのは、心を穏やかにする方法として共感できるし、作風とのギャップで余計に切ない感じがした。「数学者はコーヒーを定理に変える機械だ」と言ったポール・エルデシュのように開き直る人もいたけど。 ボーヴォワールとサルトルのようなパートナー関係にも注目せずにいられない。直近で読んだ『龍彦親王航海記』から、やはり澁澤と矢川澄子のことを連想してしまう。自分と同じく作曲家だった妻の仕事をやめさせたグスタフ・マーラーや、ともに作家志望の夫と「片方がフルタイムの仕事に就いて生活費を稼ぎ、片方は創作に専念する生活を一年ごとに交代する」と約束しながら、先に売れて専業作家になってしまったカーソン・マッカラーズなど、創作者夫婦の苦悩が印象に残った。 「日課」とは違うんじゃないかと思いつつ、度肝を抜かれたのはマリーナ・アブラモヴィチ。博物館で座り続けるパフォーマンスのため、夜中に体内の水分をだしきるルーティンを守り、昼間トイレに行かなくてよい体を作り上げたという。パフォーマンスを習慣化し、自分の体を素材にして見せる人の異質さが光っていた。

2投稿日: 2024.01.26 powered by ブクログ

powered by ブクログその名の通り天才たちの日課がつらつらと書かれています。一人一人に対する文章は短く、とにかく人数が多いです。 日課はもちろん人によって違うのですが、習慣化させてる人が多いなど、ある一定の傾向はあるようです。ただ結論言ってしまうと人それぞれという感じでした。 私はどちらかという知らない偉人が多かったので、そのあたりだとイメージがわきにくく読み飛ばしました。もうちょっと読者よりの天才を集めてくれるとよかったなぁと思いました。

0投稿日: 2023.10.19 powered by ブクログ

powered by ブクログベートーヴェン 夜明け起き コーヒー豆60粒 昼食事後散歩ポケットにメモ ベンジャミンフランクリン 毎週一つの徳 村上春樹 午前四時起き 6時間通しで仕事 午後はランニングか水泳 九時就寝 デイヴィッドリンチ 二時半にビックボーイでチョコレートシェイクなど砂糖を大量に取る 超瞑想一日二十分 デカルト 午前中ベットの中で黙想 女王への講義午前五時から始まると1ヶ月で死去

0投稿日: 2023.10.17 powered by ブクログ

powered by ブクログベートーヴェンの1日のルーティン、知りたくありませんか? 天才たちの1日が自分と同じように悩んだり、苦しんだり、そしてそこで生活している姿が書いてあります。とても面白かったです。

0投稿日: 2023.09.07 powered by ブクログ

powered by ブクログたくさんの天才たちが、生活の一部で大切にしていることや考え方が記されている。 ちょっと笑ってしまうものから感慨深いものもあり、日々のささくれた心に灯りが灯るよう。

17投稿日: 2023.05.21 powered by ブクログ

powered by ブクログお勧めの日課:朝の有効活用,コーヒー,散歩 フランクリン:規律の徳だけ身につかず J・オースティン:常に凡ゆる邪魔入る M・ロビンソン:不眠症,時間を有効活用 カフカ:"ごまかす技"を駆使 村上春樹:朝型,ランニング,水泳

14投稿日: 2023.01.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ作曲家、小説家、詩人、画家、建築家などの名だたる天才たちの習慣を書いてある本。 一人一人の事かもっと知りたくなる。 天才たちにも色々いて、規律正しい人もいれば、インスピレーションに従って動くひともいる。アルコールやタバコ薬に頼っている人が多いという印象。 日本人は村上春樹が記載されていたが健康のため習慣を改めたのが日本人らしいなと思った。 スティーブンキングは寝るために書いているとの事。真似したい。 厳しい意見で現実の辛さを突きつけられるような人もおれば、気が楽になる人もいて、自分の心と体に聞くのがいちばん良いなと思った。 自分の時間であってもやはり時間は守った方がよいかもしれない。 ここに乗ってない偉人達も大体が規則正しい。

2投稿日: 2022.12.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ天才たちの日課…キーワードは「早寝早起き」「早朝からスタートダッシュ」「散歩」「コーヒー」が多かった気がする。 誰に強制されたわけでもなく、自分で決めたルーティーンを淡々と過ごしているように見える。その中で、アイデアや素晴らしい作品が生まれてくるのだろう。 ヘンリー・ミラーは決まったスケジュールを守ることが毎日の創造的なリズムを作るためには重要だと強調した。「優れた洞察力が働く瞬間瞬間を維持するには、厳しく自己管理をして、規律ある生活を送らなければならない」という言葉が印象的。 村上春樹のルーティーンは、午前4時に起き、5,6時間ぶっ通しで仕事をする。午後はランニングか水泳、雑用を片付け、読書したり音楽を聴いたりして、9時に寝る。この日課を毎日変えることなく繰り返すこと自体が重要。一種の催眠状態というか、自分に催眠術をかけて、より深い精神状態にもっていく。深い井戸の中に入っていくんだね。

1投稿日: 2022.10.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ書簡などから拾った歴史上の偉人(モーツァルトとか)のルーティン ベーコン、モーツァルト、ミロ、スキナー、カント… ●イギリスの歴史家エドワード・ギボン (ギボンは)兵役についていた間にも、時間をみつけて学術研究を続け、行軍の際もホラティウスの著書を持ち歩き、テントの中で異教徒やクリスチャンに関する学説を調べていた。 (V•S•エリオットのエッセイ、1941)

0投稿日: 2022.10.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ図書館で予約したら思いの外分厚くて面食らってしまいました。笑 多岐にわたる分野で活躍した天才たちの、朝夜さまざまなルーティンが淡々と綴られます。 正直じっくり最後まで読むのはつらかった…! 眠れない夜にぱらぱらと読み耽る、みたいな読み方のがあってる気がします。 ちょっと好きだったやつ フランク•ロイド•ライト 仕事をするのは朝の4時から7時、追い詰められた状態で一気に創造性を発揮し、焦ることがない。 85歳でも並外れた性欲の持ち主だったらしい… 村上春樹 日課を繰り返すこと自体が重要。一種の催眠状態、より深い精神状態にもっていく 体力が、芸術的感性と同じくらい必要 朝活ってやっぱ大事なのね。 ぼーっとしたり散歩したり好きなもの食べたり。 尊敬される人たちも、たしかに生きてたし、おなじ人間だし、天才ではあっても神様ではないのかな、なんて考えながら。 いろんな人のクリエイティブの源泉を、ちらっとのぞくことができる1冊。

0投稿日: 2022.05.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ【感想】 歴史に名を残した作家、研究者、哲学者たちがどのような日常を送っていたかを綴る一冊。タイトルには「必ずしもクリエイティブでない日々」とあるため、ひらめきのためにボーッとしたり関係ないことをしたりして過ごすような時間を想像するかもしれない。しかし実際に紹介されているのはそうした余暇時間ではなく、仕事や趣味、食事、睡眠といった生活全般をどのように計画するかという行動設計である。「ひらめきを生むための遊び」を知りたくて本を開くと多少ズレるので注意だ。 内容であるが、当然一日の過ごしかたは千差万別である。几帳面で時間をきっちり守る人もいれば、ずぼらで起床時間も就寝時間も適当な人もいる。 読み進めていく中で感じたのは、次のような人が多いということだった。 ・朝方人間 ・睡眠時間が短い ・粗食(ご飯を抜いて大量のコーヒーや甘いものを食べる)な人か、大食漢(しょっちゅう外でパーティーをする)が多い ・酒かタバコをたくさんやる ・散歩が好き ・1日のうちで「これを必ずやる!」という目標を設定している 気づけば、我々は順序や計画はあやふやなままなんとなく仕事や趣味をしている。1日のうち、仕事以外で「必ずこれをやろう!」と心に決めて実行している人は少ないだろう。また、仕事の中であっても――例えば「1日1時間は新作の原稿を書き進めよう!」など、「仕事の中の仕事の時間」を取っている人はそういないのではないだろうか。もちろん、それをやれば必ずクリエイティブになれるわけではないのだが、偉大な人たちはやはり、1日単位でも前に進むことを意識して計画を立てているのだなと実感した。

24投稿日: 2022.05.10 powered by ブクログ

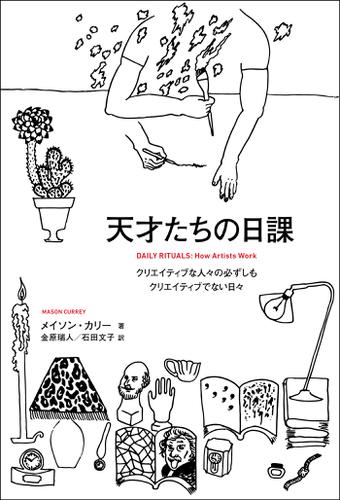

powered by ブクログフランシス・ベーコンからマルクス、アガサ・クリスティからピカソ、フロイトからカフカまで──。古今東西の小説家、詩人、芸術家、哲学者、研究者、作曲家、映画監督が、いかにして「制作・仕事」に日々向かっていたか?これまでなかった視点で、天才たちの「制作・仕事」の秘訣をコンパクトにまとめた一冊です。

1投稿日: 2022.05.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ村上春樹が入っているのが個人的には嬉しい。 あまりにも有名な人から、私の知識不足で知らない人までのルーティンについての本。 ピカソやらベンジャミンフランクリンやら…彼らも人間だったのだなと、生きていたんだなと、当たり前の事だけど急に親近感が湧いた。

1投稿日: 2022.02.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ「天才たちの日課〜クリエイティブな人々の必ずしもクリエイティブでない日々〜」(著者:メイソン・カリー、訳者:金原瑞人/石田文子) 読了。 私の教養が無さ過ぎて、知らない天才が多いのですが…総じて、みんな自分の型を持って日々の活動をしていることが分かります。 そもそもの備わった力とか当然凡人とは違うと思いますが、その人の持つ能力を最大限に出せる時間帯、ルーティンが書かれています。無茶苦茶なことやったりしている人も当然おりますが、それもまた人それぞれ。 勉強になります。

1投稿日: 2022.01.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ★ルーティーン化している 早起き コーヒーを飲む、粗食 朝活アウトプット(やること終わらせる) 長時間散歩 夕方インプット、情報収集 交流 就寝 アイデアが降りてくるスキマを作っている 会話をしている

0投稿日: 2022.01.24 powered by ブクログ

powered by ブクログルーティンをつくりたい!そう思い、本書を手に取りました。散歩はもともと好きだったのでルーティンに加えようと思えました。あとは友達や家族と交流する時間をもっと持ちたいな。

0投稿日: 2021.12.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ161人の天才たちの毎日の習慣について知ることができる。生活スタイルは、十人十色でおもしろい。本書を参考に、自分の理想とする生活スタイルを見出すことができるかもしれない。 私は村上春樹やヘミングウェイのような朝方の生活に憧れる。

4投稿日: 2021.11.28 powered by ブクログ

powered by ブクログたくさんの天才たちが、日々どんな風に過ごしていたかについて。 規則正しい生活を送っている人もいれば、毎日不規則でめちゃくちゃな人もいる。 健康に気を使って食事や運動管理を意識している人もいれば、大量にお酒やタバコやコーヒーを飲み、不眠に悩まされた人もいる。 とても興味深い内容ではあったけど、なにしろ人数が多すぎて、だいぶ飛ばし読みしてしまった。

0投稿日: 2021.07.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ創造的な人々の習慣には共通点がありました。 ①早起きである②散歩やランニングの習慣がある③昼寝をする④読書を習慣化している⑤手紙の返事を書く時間をとっている⑥食事は軽めである どれも簡単に出来る言葉なので、すべて取り入れて、私もクリエイティブな仕事ができるようになりたいです^ ^

0投稿日: 2021.07.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ何かスゴイ事をやり遂げた人も1日24時間ってのは僕らと同じわけで、「じゃあどんな風に過ごしてたのよ?」ってのが生々しくわかるスゴイ本。 しかも1人2人じゃなくて161人分! よくもまぁ、これだけの資料を集めたなと先ずは只々感心してしてしまいます。 中身を見ていくと奴隷制の旨みをたっぷり享受して創作に励んでるような貴族もいれば、「アレ?営業2課の田中の話かな?」みたいな社畜もいたりして(しかも誰もが知ってる音楽家!)、 「あ、自分もがんばろ」って思えますよ。特に物書きや漫画家志望のクリエイターさんにおすすめ!

2投稿日: 2021.06.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ物書き以外は大体、、、、 朝型生活を取り戻そうと思った本でした。自伝評伝って生き方にいいけど、もうちょっと冷めたものがいいと思うので、これは良かった。理念とかより日常パターンとか癖とかを眺めるとためになる。というか自分に当てはめやすい。だいぶ前に読んだのだけど、印象に残る本でした。

0投稿日: 2021.05.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ作家、音楽家、画家、学者、映画監督etc...161人の生活習慣を紹介するエッセイ集。各々1ページから4ページくらいの分量です。アジア人からは唯一、村上春樹さんが取り上げられていました。 そうそうたる天才たちのルーティンが明らかになっていくなか「おい! いったいなにをやってるんだよ!」と言いたくなる人だらけです。一人の空間や時間をもてないだとか大変な環境や境遇にいながら仕事をしている人は珍しくないし、自分の仕事をうまくやるために不器用な生活習慣を決めていたりする人がとても多い。 作家のケースならば、執筆を最優先事項として、その他の生活のあれこれは執筆に従属するものごととして処理している感じがつよい。執筆に支配された毎日です、それも自分のみならず家族も巻き込んでいたりする。生活を慈しみながら仕事もしている人もいるのですが、生活にも自由を許している人はまれでした。 息苦しい生活スタイルは、それこそそれ自体が「生みの苦しみ」のひとつであるでしょう。しかし、と同時に、「生みの苦しみ」をやわらげる工夫でもあると思うのです。 ですが、本書で描かれているのは、そういった息苦しくあるような生活習慣の記述だけではありません。<十二時ちょうどに、仕事を中断して昼食。チャイコフスキーはいつも昼食を楽しみにしていた。好き嫌いはなく、どんな料理でも、よくできているといって食べ、料理人をほめた>偉人たちのこういうほっこりエピソードがときどきでてきます。そしてどこか「かわいい」みたいに感じる部分だってあります。そして読んでいて、「あなた、苦労したね」「あなた、がんばって生きたものだね」なんてふうに共感に似た温かみすら感じもしました。 容赦なく自分を追いこんで生きた作家バルザック(そのひとつとして、一日に50杯のコーヒーを飲んだとも言われる)。彼はこう言ったそうです。「私は生きているのではない。自分自身を恐ろしいやり方で消耗させている――だが、どうせ死ぬなら、仕事で死のうとほかのことで死のうと同じだ」。<どうせ死ぬなら、仕事で死のうとほかのことで死のうと同じだ>というところ、最近、似たようなことを僕も考えるんですよ。大事に大事に、と思って怪我しないように生きても死にますから。たとえば、安定した人生で良かった、と死ぬときにほんとうに思えるのかな、と疑問に思えたりしちゃって。そこで行われている比較って間違ってないかなと。若くして死んでしまうのは悲しくて辛いけれど、待てよ、でも死んでしまえば一緒だし、死は平等ではないか、なんて考えています。 それはそれとして。 規律(自律性)をしっかり決めてやる人が多かったですが、コーヒー(カフェイン)やアルコール、薬物にまで力を借りた人たちも少なくなかった。取り上げられている人物たちが20世紀半ばに活躍した人が多かったせいか、アンフェタミンを摂取して夜通し執筆するという人が何人かいました。アンフェタミンは覚せい剤の親戚みたいな薬剤だったはず(覚せい剤そのものでしたっけ?)。人によっては、そういった薬物の助けを得て生まれた創造物は認めない、という人もいるでしょうが、僕個人はとくに気にならないタイプです。といっても、僕が原稿と向き合うときには、コーヒーやお茶、そして音楽以外は摂取しません。人それぞれのスタイルがありますよね。 そうなんです、人それぞれのスタイルがわかるんです。多くの天才が採用している傾向の強い習慣から、この人だけだなっていうものまで、それがすべて、モノをつくるためにそれぞれによって編み出された習慣なのでした。本書を読んでいると、すべての道はローマに通ず、なんだとわかることでしょう。たとえば日本の作家の生活習慣について、薄く知っているぶんだけでとらえてみると、それこそソール・ベローが評された「官僚作家」という言葉から喚起されるもののように、勤勉に毎日どれだけ書かなければ失格だ、というようなサラリーマン的なイメージが浮かんでくるんです。でも、それが、創造を仕事とするときにすべての人に適したスタイルではないことが、海外の人を扱った本書を読むとわかってきます。高い生産性を優先する習慣なのか、高い創造性を優先する習慣なのか、との違いもあると思います。そして、それらが人それぞれで異なることがわかります。 最後に。敬愛する作家であるトルーマン・カポーティと自分との共通点を見つけてしまって小躍りしました! カーナンバーなど数字の並びを見つけたら足し算してしまうことがそれです! くだらないでしょ!

3投稿日: 2021.05.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ天才たちも大切にしている日課は共通している。運動や読書、趣味、嗜好、家族など。一方で、体に悪い習慣を続けている人も多かった。

3投稿日: 2021.04.19 powered by ブクログ

powered by ブクログやはり、私が、規則正しい生活をしたいと、思うのは、多くの天才でさえ思って、できない人もいたことに、安心したり。 一方、天才の多くが、意外と、か、案の定か、やはり、規則正しく、早起きで、退屈な生活をしていたことで、やはり、私も規則正しい生活をしたいと、再度、思ったり。 また、天才は、やはり、天才らしく、何かの中毒だったり、周りに迷惑をかけたり。 この本を読むと、天井人に思えた天才が、身近に感じられる。

1投稿日: 2021.04.10 powered by ブクログ

powered by ブクログInstagramで気になった本。 天才たちの日課を取りまとめたものなのだが、161人いる中でよく見られたのが午前中に規律正しく仕事をするっていうパターン。決まった時間にあれをするっていう流れが生産性を助ける役割をしてる部分があるんだなとおもう。 私も決まった時間に決まったことをする流れに則って生活してみたい。 女性編もあるようなので、いつか読んでみよう。

0投稿日: 2021.02.28 powered by ブクログ

powered by ブクログモーツァルトやゴッホ、アームストロングなどあらゆる分野の天才たちの日課だけを切り取ったノンフィクション作品。正直他に例を見ないタイプの本で、すごく面白かった。 世界的に有名な人から、あまり知らない人もいたけれども、人の日常を垣間見れることなんてなかなかない。ましてや、歴史上の偉人の生活をここまでまとめた本は見たことがなかった。特に、時代の中で名を馳せたアーティストや作家の中でも、制作することが空気を吸うことと同じように自然に感じている人ばかりでなく、仕事が苦痛でいかにサボるかを考えている人も少なからずいたのが人間味があって面白かった。 天才たちには、ある程度傾向があると思う。 ①お酒や薬、チョコレート中毒が多い。 ②自分のスケジュールを管理し、つど起こしてくれる周りの家族や使いの人に頼りすぎる ③だいたい必ず昼寝をしている 私自身今年は早寝早起きをしようと思っていたけれども、この本を読んで自分で自分を律するのは歴史の天才でも乗り越えられなかった大きな命題だと思い知った。

1投稿日: 2021.02.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ文字通り天才たちの日課が1人につき数ページで書かれていふ。気になる天才の日課を読むためには良書。各人の最後に著者のまとめが書かれており、それを読むだけでも面白い。反対に天才たちの日課に共通項を探すために読むには適さない本。得られる知識の少なさから星3。

0投稿日: 2021.02.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ所謂天才と呼ばれた人たちの習慣に興味があり拝読。 オリバー・サックス、アイザック・アシモフ、ベンジャミン・フランクリンが読みたかったが故に選んだ。 名を連ねる数多の天才たちに共通することは、秩序であれ、無秩序という秩序であれ、彼らにとって必要な習慣に基づいて生活していること。そこに美学が隠れていたりもするのものだ。

0投稿日: 2020.12.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ天才がどんな突拍子も無い生活をしているかと思っていたら,多くの人が早起きをして,案外普通というか,規則正しい真面目な生活をおくって着実に仕事をしていたことに驚いた.そしてそのこだわりの習慣を,それぞれの人が何年も続けて素晴らしい仕事をしたのだと知って面白かった.

0投稿日: 2020.11.16 powered by ブクログ

powered by ブクログデビットリンチ 超越瞑想法 ビッグボーイ チョコレートシェイクとたっぷり砂糖コーヒーでハイにさせる フランクロイドライト落水荘 村上春樹 朝4-7時で仕事 ゴッホ 仕事中心の生活

0投稿日: 2020.10.23 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

翻訳書だが読みやすく感じた。 様々な分野のプロの習慣をまとめた本。規則的に仕事をしているタイプが多かったが、やり方がそれぞれ違うので飽きることなく読め、参考になるものもあった。 どのやり方が良いのかという答えは最後のマラマッドが答えてくれている。

0投稿日: 2020.09.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ今YouTubeでも流行りなルーティンについての本 なぜか他人のルーティン動画というのは 気になるもので見てしまうのでそのような内容の動画は再生回数は多い この本はさまざまなクリエイティブを仕事にしてる著名人達のルーティンが描かれててとても興味深い 特に自分にとって、どのように為になるというわけではないが面白い 大抵のクリエイティブ著名人達のルーティンにおいて言えるのは きちんと自分の時間があるということ 自分の時間を作るということが 新しいクリエイティブを作り出すのかなと感じた

0投稿日: 2020.09.05 powered by ブクログ

powered by ブクログう〜〜〜ん 数々の名だたる天才の日課というか... ルーティーンというか...を(きっと色々調べて)まとめたもの... と書いてしまったら失礼にあたるのだろうか?? なんかちょっと疲れたというか... でも..ヘェ〜〜っていうのもありました... しばらく頑張っていたのですが..実は途中で挫折です...

0投稿日: 2020.05.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ「天才」、「日課」というキーワードに飛び付き、表紙のデザインがなんか良かったので買いました笑 中身はボリュームたっぷりでしたが、様々なジャンルの一流の人のライフサイクルが少し見えて勉強になった。 【なるほど!そうだよな!と思ったフレーズ】 決まったスケジュールを守ることが毎日の独創的なリズムを作るためには重要だ。優れた洞察力が働く瞬間瞬間を維持するには、厳しく自己管理をして、規律ある生活を送らなければならない

0投稿日: 2020.05.04 powered by ブクログ

powered by ブクログかたつむりが好きすぎるハイスミス氏がぶっとんでて最高だ。天才たち皆それぞれにやばくて魅力的で、おもしろかった。 どんな有り様でも「ぶれない」っていうのはそれだけで力だと思う。頑丈な習慣は自分を保つのを助ける。繰り返しや継続の中から生まれてくる仕事のすごさを感じた。

0投稿日: 2020.04.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ244まで読了 (走り書き・メモ) どのような生活を送ったら天才になれるのか?を探りたかった。 小説家は朝に仕事、芸術家や音楽家は夜に仕事をするというなんとなくの区分はありそうなものの、皆それぞれ一貫性はなく自分の身体にあった食事、対人関係、仕事スタイルを通していたようだ。 毎日のルーティンを決して崩さない者、同じ時間に朝食を食べ、同じ時間に仕事し、同じ時間に散歩…彼が散歩に出かけるのを見て時間を知る外の人がいる程。その逆に酒ばかり飲んでいる者。昼まで寝ている者。 10時間以上仕事する者、その逆に数時間足らずしか仕事をしない者。とそれぞれだ。 天才という地位を努力で勝ち取った者、生まれながらにすでに天才であった者。などといろいろなかたちがあるようだ。 数ページ残して読むのをやめてしまったのはもったいないとも思ったが、例えば本編にでてくる小説家や音楽家の作品を読み聴きしていて、もう少しその人物のことを私自身が知っていればもっと楽しめたかと思う。 勉強不足故、楽しさにすこし欠けた部分があった。

1投稿日: 2020.04.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ偉人たちの日常を描いた本。 このような視点の情報はなかなか得られないので、面白い一面や人間性が垣間見れてとても面白い。 朝起きの人やコーヒー、たばこを嗜む人、集中しだすとすごい人が多い印象。

2投稿日: 2020.02.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ天才たちの日常のルーティンをただまとめている本。 自分の中で天才は、1日中自分のやりたいことに集中し、生活が破綻しているイメージだった。そういう人もいるが、大半はルーティンが決まってて、早朝にクリエイティブな仕事に取り組む、散歩するなどなんだか健康的だった。 1日に使える自分の時間が2、3時間しかない中でやりくりしているエピソードも多く、コツコツと毎日やることが何かを為すためには大事だと思った。 一人のエピソードが少ないページ数でまとめられているのでたまにパラパラとみるのもいいかも。kindle版より紙の方がおすすめ。

4投稿日: 2020.01.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ天才たちの生活が覗ける素晴らしい本。コーヒー、紅茶、音楽・読書、家族と過ごす時間、あと散歩の時間を大切にしている天才が多い印象。

1投稿日: 2019.11.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ<目次> なし <内容> 作家、ライター、画家など161人の日課が1.5~4ページに次々と綴られている。「それだけか⁈」と思われるが、これが意外と面白い。真面目な人(規則正しく生きて人)が少ない、薬中毒が多いのは予想できるが、意外と朝型が多かったり、食事をあまりとらなかったり、食生活が極端だったり(コーヒー<これは必須>、パンだけ)、昼間執筆すると夜は比較的豪勢に遊んだり…。不眠症が多いのもある意味納得。

0投稿日: 2019.10.30 powered by ブクログ

powered by ブクログアインシュタイン、フロイト、モーツァルト… 歴史に名を残す名だたる人物の習慣、主な一日の流れについて淡々と書いてある。各人2ページ程度で、気になる人物だけピックアップしているとあっという間に読み終わる。(私の知識不足か、知らない人物も多かった) 特に心を動かされることはなかった。多くの作家は(現在言われるように)最も高いパフォーマンスを得られる午前中に執筆活動していたのだなと思った。

2投稿日: 2019.10.05 powered by ブクログ

powered by ブクログなぜ彼らはこんな狂気な生活を送れるのか。 アインシュタインのような頭のネジが外れる障害を持っているのか? 何十年も同じ生活を続けるのも然りだ。 偉人らの時代はまだ学問やメソッドが今ほど確立されていないから、彼ら自身が独自で編み出したということになる。 だとすれば、彼らは生活を激変させてまで取り組みたい仕事を持っていたということだ。(徹夜する、人間関係「経つ、など) 1秒でも取り組みたいから無駄な時間を減らしたり、長生きするために健康な生活を継続する。 普通の習慣に見えても継続するのが至難だから、いかに彼らが天才かがわかる。 天才たちは人生を捧げられるものを持つから天才なのだろう。

3投稿日: 2019.08.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ偉人たちが名作を生んだ環境とも言うべき彼らの生活習慣が紹介されているのですが、あまりにさらっと軽ーく書いてあって、興味が持続しない感じでぱらぱらと読了。

0投稿日: 2019.06.15 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトルの通り、それ以上でも以下でもない内容。 一番面白かったのは、短い文章の中にどれほどシンプルにしかし特性を表すための表現ができるかという工夫を読み取るところ。特にどこのどんな職業の人か、冒頭でほぼ必ず触れているけどその表現方法がいくつかのパターンになっていて、それだけでもすごいのにたまになるほど!という言い回しが出てくる。 職業としてのクリエイターは難しいということが、161人の習慣を読んだ感想。

1投稿日: 2019.02.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ意味のある創造的な仕事をしながら生計をたてるには,どうしたらよいか? 全身全霊で打ち込むか,もしくは毎日息抜きがあったほうが良いのか。睡眠や食事時間を削るか,あるいは効率を上げるか。解答は161人の著名人の生活習慣の中に見つかるかも!

0投稿日: 2018.12.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ着眼点はユニークですが、まとまりがないのが残念。 まず、偉人たちの掲載順がよくわからない、出生順や死亡順でも、芸術分野別でもないし、ましてやアルファベット順や年代順でもない。 さらに、日課という点でまとめれば、睡眠時間などで分けたり、創作活動時間で分けたり、規則正しい日常と長生きの関係性などある種の規則性が見えてくるのではないかと思う。 まあ、我々凡人が真似できるのは偉人たちが行っていたカタチから入るのが基本でしょうから。

1投稿日: 2018.12.27最高の仕事をするために、毎日どう時間をやりくりしていたのか

同時代の天才を含む古今東西の偉人たちが「最高の仕事をするために、毎日どう時間をやりくりしていたのか」を調べた本。 古今東西と書いたが、かなり片寄りがあり、アジア人は村上春樹のみで、意外にもジョブズは出てこない。 分野は作家が圧倒的に多く、次いで音楽家と画家の順で、学者や起業家は少ない。 1人当たりの紹介の分量もまちまちで、中には1パラグラフのみという気の毒な偉人もいる。 取り上げる順番に脈絡はなく、あとがきにある矛盾や誤記(テオをゴッホの兄と紹介)を含め、とてもブログを「高い水準」の本に仕上げたとは思えない。 意外だったのは、不規則な生活は送らず、毎日決まったスケジュールという天才が多いこと。 決まった日課を守るのは、仕事に集中するためでもあり、集中力を維持するため、物音を立てるのを禁じたり、図書館通いやタバコ・コーヒーが手放せなかったりと、神経症的な一面も。 怠惰なところを戒める強迫観念や、決まったスケジュールを守ることが毎日の創造的なリズムを作るという信仰も垣間見える。 天才たちの家族は大変で、家事はからきしダメ、妻は「家政婦」扱い、物思いに耽ると邪魔せず待機など、周りの者はみな、彼らの創作の犠牲になっているんだなと同情を覚えた。 食事はかわいそうになるくらい質素でしかも毎日、毎年、同じ物で、まるで「病人食」。 独特の変わったやり方を手の込んだ儀式のように繰り返す奇行も目立つ。 総じて、早朝もしくは午前中に仕事をする偉人が多く、インスピレーションを得るために散歩が励行されている。 創造的なインスピレーションにとりつかれたときは、休むことなく働くため、規則正しい習慣も必要な時期と必要でない時期があるということか。習慣に縛られるのは身体で、精神までは縛られず、むしろそれによって解放されるということなのだろう。

0投稿日: 2018.12.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ"作家、作曲家、画家、哲学者など天才と言われた人たちの日常を探った本。 散歩をしている人たちが多いことに、驚くと同時になるほどとも感じる。 薬物やお酒に頼る天才もいるし、規則正しい習慣で仕事時間を作り出している人もいる。それぞれに合った、その人なりの方法で創作時間を作り出している。 昼寝をする人も多い。 時代も異なる天才たちの日課を集めているので、現代社会では実現不可能なものもあるかもしれないが、創造性を発揮する仕事をしている人たちの参考になるのではないでしょうか。"

0投稿日: 2018.11.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ過去400年から現在までの偉人たち161人が、 どのような日課をこなし、過ごして、創作を続けてきたか。 過去はデカルトから最近はスティーヴン・キング等々、 順不同で紹介。日本では村上春樹が選ばれています。 たぶん、英語で書かれた文献からの紹介なので、英米の著名人主体。 著述・作曲・絵画関係が大多数でもあります。 創作を続けるために必要な日常の繰り返し・・・つまりルーティン。 コーヒー、飲酒、タバコ、薬さえもルーティン。 が、意外と早起き、朝食、散歩が半数を占めているのが興味深い。 「クリエイティブな習慣」なんて著書がある人すらいる。 それでも、日常は人それぞれ。 朝型、夜型、不眠症・・・普通人の日常とそれほどの差は無いかも。 だが、それを創作活動に繋げるのだから、スゴイんだよね。

2投稿日: 2018.10.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ「習慣は聡明においては野心の表れである」 天才たち161人の日常をまとめた本。 広くて薄くて退屈でした。最後まで読んでない。

0投稿日: 2018.10.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ意外なことに、長時間働いている人は少数派であった。仕事の重さは時間だけでは測ることができない。散歩や睡眠、もっというとルーティンそのものが仕事のためでもない。つまり、仕事=人生ではない。仕事は人生の一部だから、仕事ではない人生にも目を向けないと、人生のピースが埋まらない。

1投稿日: 2018.08.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ多少興味深いが、すべての登場人物を知っているわけではないので読んでて苦痛になった。飛ばし読みで読了とする。 ボーボワールの堕落した人生は、キリスト者として読んでいて嫌になり、有害とさえ思った。

0投稿日: 2018.07.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ「天才たちの日課」という邦題ですが、クリエイターたち、特に文筆家や芸術家の方々の日々の習慣をダイジェストで紹介してくれています。その数なんと161名にも及びます。よくぞここまで集めたものです。原題は "DAILY RITUALS: How Artists Work" です。「アーティストたちの日々の儀式」という感じですかね。 訳者あとがきに傾向がまとまっています。 ==引用ここから== 仕事に関しては、本書に登場する人々はおおまかにいって、邪魔の入らない深夜に創造的な活動をする人と、頭の冴えている午前中にやるという人に分かれるようだ。 (中略) 気分転換や創造的刺激となる日課としては散歩をあげる人が多く、水泳、ランニングなどのスポーツ、入浴などがそれに続く。 ==引用ここまで== クリエイターたちは、誰かに邪魔されることをいやがって、早朝からコーヒーを飲みながら一気に仕事をして、午後はゆったりするという方が多かったように思えます。そして散歩、散歩、散歩。とにかく散歩をしている人が多い。小一時間の人もいれば毎日2~3時間、町や湖を巡るのです。クリエイティブなことを引き出すために散歩が必要だというのを、時代も場所も違う人たちが日課にしているのが大変面白いのです。 一方で不眠に悩まされ、お酒や薬の力を借りながら、破滅的な日々を送る人も多数。これも創造に不可欠だった方もいるのでしょうけど、健康とは対局の世界に生きていて、同情するというか、これもアーティストなのかと諦めるというか。 登場してくるのは1800年代や1900年代の方々が多いので、やたらと手紙を書いたり、原稿は手書きやタイプライターだったり(自分で打たず、口述して代わりに打ってもらったり)という時代背景もあり、全編に渡りのんびりムードが漂っています。そういった時間の感覚だったからこそ生まれた芸術というのも多数あるのでしょう。 せわしない日々が続く現代ですが、この本で紹介されている偉人たちのように、少し心に余裕をもって人生を送りたいものだなとつくづく思いました。

3投稿日: 2018.05.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ作家、画家などの習慣を紹介している本。 午前中に創作活動して、午後は散歩が多い。 毎日強制的に書き続けている人も多い。

1投稿日: 2018.04.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ朝方は仕事の効率が良いと言われているが、世の天才たちの生活パターンはさまざま。 あまりにもバラバラで法則性もないくらい。 朝方もいれば夜型もいるし、健康に気を付けている人もいれば酒や薬に頼り切っている人もいる。 天才も凡才も十人十色。 面白かったです。

1投稿日: 2018.04.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ天才と言えども、色んなライフスタイルがあるんだな。 荒れに荒れていたり、きちんと決めた量を毎日こなしたり。 小説家の話が多くてなお良かった。

2投稿日: 2017.10.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ欲望を制する確実な方法は時間を制することだ。その日のうちにやるべきことを決め、それを毎日決まった時間にやれば欲望に煩わされることはない。(WHオーデン) インスピレーションが湧くから描くというのはアマチュアで、プロは時間になったら仕事に取り掛かるだけ(チャッククロース) 4時ごろ目が覚めてから7時までの間、仕事をする。昼寝は寝心地が悪いほうが寝過ごさなくていい。(フランクロイドライト) トワイラサーブ「クリエイティブな習慣」 朝のジム通いのためにタクシーに乗る。儀式はタクシーに乗った段階で終わっている。

0投稿日: 2017.08.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ一話一話が短い! 朝方夜型いろいろなタイプの偉人がいるけれど毎日同じ行動をするのは安心につながって頭が良く働いて良い結果をもたらすのではないかなと再確認した。

0投稿日: 2017.08.05 powered by ブクログ

powered by ブクログカポーティが数字を見ると足し算してしまうとか、カーソン・マッカラーズがシェリー酒を魔法瓶に詰めて図書館に通ったとか、ジェイムズ・ディッキーがキレキレに仕事をしてたとか、チャイコフスキーが二時間の散歩に盲信とか、ジョージア・オキーフが起床後家の周りを散歩しつつ蛇をステッキでついてしとめたとか。 コーヒー、酒、甘い物、朝型夜型、仕事苦痛型、インスピレーションは習慣から生まれる型。

0投稿日: 2017.04.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ2017年1冊目。 161人のクリエイター(小説家、作曲家、建築家...etc)の習慣をまとめた本。 最後に出てくるバーナード・マラマッドの次の言葉が全てを表していると思う。 「絶対的な方法などない。(中略)ありのままの自分に合わせるだけ。きちんと規律が守られてさえいれば、どんなやり方で書こうがかまわない。もし規律を守れないような人物なら、どんな呪術的行為も効き目がないだろう。」 と同時に、 「規律正しいことは、最高の特性だ」 早朝に創作する方がいいのか、散歩を取り入れた方がいいのか、静かな場所で作業した方がいいのか...。 「どれが正しいのか」よりも、「自分はこれを繰り返す」というものを持ち、半分おまじないのように思いながら維持することが大事なのかもしれないと感じた。 (ベートーヴェンみたいにコーヒー豆をきちんと60粒数えることが誰にでも効果があるとも思えないので。) それを欠かさず行うことで、「自分は正しい方向へ進んでいる」と信じられたり、「やろうか、やるまいか」と迷う時間を「とにかくやる」と短縮できたり、様々な効用があると思う。 そういう意味でも、世界的な161人もの天才=クリエイターの多様な事例をこの本で見れることは、自分に合いそうな習慣を探すのにとてもいいと思う。 個人的に気になったのは、 ・書く前にまず、前日に書いたものを読み返す ・やらなければいけないことの前には、「やろうか、やるまいか」を考える余地すら生まれない無条件のルーティンを入れる ・やはり早朝の時間を大事にし、短時間でも掃除を入れる ・ふとした思い付きをいつでもこまめにメモする ・一気にやって詰まったら、寝かせて休む あとは、「天才」と呼ばれながらも、意外と遅筆な人が多いことに勇気付けられた。 1日かけても数行しか書けないこともある、という人が意外と多い。 それでも、1日数時間でもそれをひたすら繰り返すことで、数年かけてきちんと作品を作っている。 労せずパッと書けてしまう人なんて滅多にいない、と改めて知れたことは、何事にもじっくり取り組む姿勢の大事さを思い出させられる気持ちになった。

0投稿日: 2017.01.02 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

偉人たちの日常生活の様子や習慣が、つらつらと書き連ねてある本。天才たちの習慣から、天才の秘訣や天才になるためのノウハウ、すごい仕事術などを学ぼうという、自己啓発的な本ではない。一人一人については短く、多くの偉人の様子が紹介されている。少し分厚く、ただ単に毎日の過ごし方が書かれてあるだけなので、頭から最後まで全部読まずとも、自分の好きな偉人のところを探して読むというのでもいいと思う。 正直、名前すら知らない人も結構いたので、そういう人のところは日常生活を読んでも、あまり人物とのイメージがつかず、面白みにかける。しかし、自分の知ってる好きな偉人の日常というのであれば、非常に面白く親近感と愛おしさが湧くことだろう。 粗食、早起き、散歩、昼寝、仕事中は籠るというタイプの偉人が多く、また正反対に夜型、アル中、薬中の人も多い印象である。仕事机の引き出しに腐ったリンゴを入れていた人や、バッグにカタツムリを大量に入れていた人など、変わった習慣をもつ人もいて面白い。

0投稿日: 2016.10.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ天才たちはどのような日々を過ごしているのか。副題にも書かれてある通り、それはあまり突拍子なことではなさそうだと思わさせる。朝起きると一杯のコーヒーを淹れ、、、など日々ルーティンを過ごしている人が多い。ただここに書かれている人は、もの凄い集中力で平日も休みも関係なくルーティンに没頭している印象を受ける。別の言葉で言えばメリハリが効いているのかもしれない。 自分を振り返るに、平日と休日の過ごし方の違いが大きいわ、ルーティン化してると思っても実際にはついスマホやTVなどに目が行く時間が多いと反省。

0投稿日: 2016.10.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ過去400年間の天才161人が「毎日どんなスケジュールを組み、どんなルーティンのもと、クリエイティブを保ち続けていたのか?」を丹念に調べ上げた360頁から成る労作。あたかも他人の本棚を眺めているような感覚で一気読み。ちなみに日本人では村上春樹のみ。 五郎丸ポーズで一気に知れ渡った言葉「ルーティン」。一般には「日常的習慣」と訳される。(五郎丸の場合は❝無意識で行う決まりきった手順❞の意味。)言葉は一様に「裏語義」が存在する。例えば、慎重という言葉には臆病が控えているように。そう、ルーティンには「平凡さ」「思考の欠如」という語義があるそうな。 系統立てて読み進めると、彼らには共通事項が多く存在する。 【共通のルーティン】 ●早朝に起き、スグ仕事にとりかかる ●長めの散歩に出かける ●コーヒーを大量に飲む ●夜は安静に努め、早く床につく 【共通の姿勢】 ●不断の努力 ●結果如何かかわらず机に向かう ●一気に集中する ●集中できる環境を希求 ●完全なOFF日を作らない 「簡単に天才って、呼んでくれるな!」という声がこだまするほど、彼らは「習慣という時間の奴隷」となり、最高の仕事を成し遂げるために日々もがき続ける。まさに「1万時間の法則」を裏付け仕事ぶりである。161名には含まれていないがイチローの言葉が代弁する。「努力せずに何かできるようになる人のことを天才というのなら、僕はそうじゃない。努力した結果、何かができるようになる人のことを天才というのなら、僕はそうだと思う。」スケジュール管理のヒントにも、モチベーションの維持にも、個人事業の方にも多大なるヒントを与えてくれる枕頭の書であります。オススメ!

3投稿日: 2016.08.23 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

基本、勤め人ではない人々は、仕事をする時間を自分で決めなくてはいけないわけで、結局、ルーティン化している人が多い。 「インスピレーションが湧いたら描くというのはアマチュアの考えで、僕らプロはただ時間になったら仕事に取りかかるだけ」~チャック・クロース 「プロボクサーを同じで、作曲家はつねにトレーニングを続けないといけない」~ジョージ・ガーシュウィン 肝心なのは、外的規制がない中で、いかにモチベーションを保てるか。 「怠惰は病で、この病とは闘わねばならない」~サミュエル・ジョンソン 「毎日書かなければならない。それは成果をあげるためではなく、習慣を失わないためだ」~レフ・トルストイ

0投稿日: 2016.07.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ偉大な業績を残した人たちが、忙しい日常の中で、どのようにして仕事の時間を確保し、モチベーションを保っていったか。 「天才」と聞いてつい想像されるような、破天荒な生活を送っていた「天才」はほとんどいない。皆、煩雑な日常を恨みつつ、集中力を発揮して、淡々と仕事をこなしているのだった。みんな苦労している。 加齢とともに集中力は失われる。カフェインによって、薬によって、社交は犠牲にすることで、すなわち「日課」によって、創造性を保とうとする。 ジョン・アップダイクは言う。「書かないことはあまりにも楽なので、それに慣れてしまうと、もう二度と書けなくなってしまう(p.292)」 がんばろう。

4投稿日: 2016.05.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ淡々と日課がつづられてる。 芸術家の日課が中心。一人1ページくらいに習慣を纏めている。ほとんどエッセイや自伝からの引用 ・朝に書く人が多い ・昼食は質素な人が多い ・日課に拘り過ぎる人は社交性△

0投稿日: 2016.05.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ様々なクリエイターと言われる人たちの日課を短くまとめていて、色々と参考になるけど、なんとなくそれぞれの日常が似て見えてくるのは残念。もう少しコンパクトにまとまってると良かったかも。

0投稿日: 2016.05.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ芸術家の本性と特徴を、解き明かせる者がいるだろうか。 彼等の気質の基となる規律と放埒、その不快天性の融合を、理解できる者がいるだろうか。

0投稿日: 2016.03.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ「天才たちの日課」 http://filmart.co.jp/books/composite_art/2014_10_27/ … 読んだ。おもしろかった、と言うのを迷うほど、著名人たちの日常の大集積。思考の省エネのため仕事以外はルーティンにするってことかな。原題のDaily Ritualsが意味深い、邦題もっと考えて欲しかった (つづく 小説家思想家作曲家建築家画家詩人映画監督。殆どが超のつく朝型、書き系の人は大抵1日に6時間、作曲は集中できて3時間、ほぼパターンに収まるのがおもしろい。仕事中は無音を好むのも同様。人間の体力の平均値ってことかな。演奏家やアスリート、つまり訓練が必要な職種がなかったのが残念(おわり

0投稿日: 2016.01.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ161人の小説家、詩人、芸術家、哲学者、研究者、作曲家、映画監督…など、「彼らはどうクリエイティブを保っていたか?」 最初は淡々と読んでいたけれど、人数を重ねるうちに共通点が見えてきて途端におもしろくなった。

0投稿日: 2016.01.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ創造的な仕事を成した人たちのルーティンはどうであったのか、という視点がたいへんにおもしろかった。 毎晩寝る前に少しずつ読んでいたが、どの人もけっこう規則正しい生活をしていたという印象だった。

0投稿日: 2015.11.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ天才たちはなぜ天才と呼ばれるのか? それは、彼らの考えることやなすことが常人とは異なっているからだ。 見方を変えれば、おかしなこと(変なこと、理解できないこと)をしているということに他ならない。 しかしその彼らのおかしなルールが、世界を変え、豊かで面白いものにしている。 彼らの発想や行動を真似してみれば、もしかしたら、自分の世界が変わり、さらにもしかすると世界が変わり、晴れて私も天才の仲間入り、となるかもしれない。 ギュスターヴ・フローベール 「結局、仕事は今でも人生から逃避する最高の方法なのだ!」 とりあえず仕事に行けば、今日の夕飯は何にしよう、なんて考えなくても済むし、「はたらくくるま」見たいよーぎゃー!と泣く子どもの相手はしなくて済む。 トム・ストッパード 「午前中は、本当に追い詰められていない限り、仕事はしない」 午後から本気出す。 しかし出した頃には帰宅時間。 チャック・クロース 「ある程度、気が散る方がいいんだ。その方が不安になりにくいし、何でもちょっと距離を置いて、客観的に見ることができるからね」 そうそう、だから私は良く勉強中に漫画を読んでいたわけ。 イーゴリ・ストラヴィンスキー 行き詰まるとしばらく三点倒立をする。 →頭と体を休め、脳をすっきりさせるため。 明日からやろう。 あ、それって妊婦でもいいのかな? ヨハン・ヴォルフガング・ゲーテ 「なにごとも無理にやろうとしてはいけないということだ。気分がのらない日や時間は無為に過ごすか、寝るかしたほうがいい。そんな時に書いたところで、あとから読んで満足のいくようなものは生まれない」 だから私は午睡を国の三本の矢に組み込むべきだと思う。 天才たちはよく寝る。 コーヒーや酒、タバコを吸う。 自分に厳しく、そして甘い。 特筆すべきは何よりも彼らはよく本を読む。 彼らだって先人に学んでいる。 天才と呼ばれる人々は面白い。 それは彼らがとても人間らしいからだ。 そんな彼らを見習って、どれ、コーヒーでも飲みながら本を読んで、そのまま昼寝をしてみるか。 それだけでは天才にはなれないとわかっているから、夢の中で彼らと会おう。

0投稿日: 2015.10.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ早寝。起きがけと寝る前の読書1、2時間。昼はたっぷり、朝と夕は軽めの食事。長めの散歩。日が変わる前に就寝。 実践したい理想の習慣。

0投稿日: 2015.08.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ力作。ユニークな視点。 天才と言われる方々も、早寝早起き、適度な休憩、健康的な生活をしている人が多い印象。そうでない人もいるが。 習慣、健康、自分に合ったやり方が大事ということか。

0投稿日: 2015.08.10 powered by ブクログ

powered by ブクログなかなかおもしろい視点だった。まわりから見ると変人に見えることもあるかもしれないが、何かを創造するということは本当に大変な作業であることを思い知らされた。

0投稿日: 2015.07.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ天才にもいろいろあって・・・。 いろんな人がでてくるけれど、作家や画家の比率が高く、クリエイティブな、といえば確かにそうではあるけれど、いわゆる成功した実業家みたいな人は登場しない。 読めばそれなりに楽しめるけれど、やはり、タイトルが気になる・・・。

0投稿日: 2015.07.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ取り上げられている唯一の日本人は村上春樹さんでした。ずいぶんたくさんの方(作家・詩人・画家・彫刻家・建築家・映画監督・作曲家・学者・医者・振付師・ピアニスト・ミュージシャンなどなど)を紹介していますが、破天荒な生活ぶりの方はごく僅か。むしろ早寝早起きの規則正しい生活の中で、個人作業であるにもかかわらず決まった時間帯に仕事に向かう、ほとんど会社勤めの人と変わらない印象を受けました。が、ゆえに読後、誰がどんな生活を送っていたのか、メモでもとっていないと忘れてしまいます。しかし、その方が、集中したい時間帯が周囲に理解され家族や関係する人々の支援を受けやすいのかなと思いました。

0投稿日: 2015.05.31 powered by ブクログ

powered by ブクログものすごくきっちりと毎日のスケジュールを組んでいる人やら、大酒呑んで夜仕事する人やら、創作活動を行ってきた著名人の様々な仕事に対するパターンが羅列してある。編み出された作品たちの評価は、その生活パターンとは関係ないが、その人の生命や作品制作の寿命とは関わってくる。創作活動というのは大変なもので、その作品を見せてもらう側としては、祈るしかないのだよね。

0投稿日: 2015.05.07 powered by ブクログ

powered by ブクログコーヒー、アルコール、薬。それぞれの『覚醒力』に頼る形で、溢れくる創造を、体力と気力の限りアウトプットした天才達。 それぞれの生活・ルーティーン、リズムが、短尺に淡々と綴られる。 電話魔のグールド、頭の中で設計図を練って、一気に書き上げるスタイルのフランク・ロイド・ライト、創造力の為に、働き過ぎないように心掛けたデカルト。 …ほか、特異なエピソードを求めがちだが、むしろ印象に残らない、平凡な繰り返しをしていた天才達の方が多数派だったようだ。

0投稿日: 2015.04.29