総合評価

(35件)| 8 | ||

| 15 | ||

| 7 | ||

| 1 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

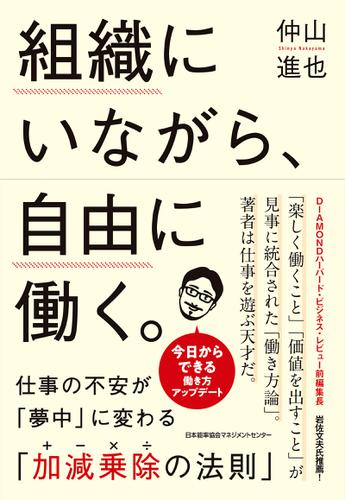

powered by ブクログ所属と自由が両方ある状態というのは、とても幸せではないでしょうか。私もずーっと、本業と副業を掛け持ちしながらデザイナーをしてきました。いろんなことが仕事で体験できて楽しいのですが、とにかく大変なのと、体力がいる。 何も考えずに二足の草鞋を履こうと思うと、労力と時間は2倍です。なかなか居心地良いスタイルをつくるのは難しいことです。 この本の作者の仲山さんは、楽天の社員でありながら、兼業、副業、仕事内容自由、自分の会社を経営、横浜マリノスとプロ契約を結ぶといったかなり自由な働き方をされています。 ポイントは、自分の強みを尖らせて、弱みを曝け出すこと。 スポーツと、顧客コミュニティづくりが得意だったことを押し出し、そういう仕事が社内外で集まるような状態にしたこと。そして管理職などご自身が違うと思ったことは辞退することなどにより、自由な働き方を実現されていました。 誰もが真似できることではないとおもいますが、とても素敵な仕事の仕方だと思いました。 (36歳ベンチャー勤務時に読了)

11投稿日: 2025.10.18 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

楽天大学学長の仲山伸也氏による著作。 会社に属しつつ、自営も行い、というフレキシブルな働き方をされている方の本です。内容はもうタイトルそのまま。 個人的には、再現するのはやや厳しいのでは、という印象。 ・・・ 仲山氏によると、いわゆる自由に働くための4ステージとして加・減・乗・除を挙げています。 個人的に読み取ったのはこのようなこと。 加:自分の強みへシフトしつつカバレッジを拡げる。自分の興味や強みを意識するマインドへ。 減:上記で広がりすぎたカバレッジにつき、外だし・捨象する。プレイヤーに徹したい人はマネジメントはしない、とか。 乗:ここまでで培った深い強みと経験を別分野で生かす。世界と視野を広げる。 除:良く分かりませんでした…。今の仲山氏のステージ!? このようなステージでフレキシブルな生き方、働き方に至るという感じです。 ・・・ いいところと感じるのは、やはり好きなこと・得意なことへの注力を促し、ダルダルな働き方を諫める点でしょうか。 私のように窓際歴10年ともなると、上司も年下、業務も自分の方が分かる、その上司も2-3年で変わる、という状況で「お互いまあまあやってますよね」という一種共犯関係が成り立ちがちです。 そうした私からすると、本書に「あなた、本当にそのままでいいんですか」とガツンと殴られたかのようでした。いえいえ、もっと成長したいです。 ただ、やる気がおきないというか、認められない・喜んでもらえない(お客さん、上司、会社)という状況でモチベーションが湧きづらい…。コミットメントが足りてないという謂い方もできますが、もっと自分orientedな興味・業務に磨きをかけねばならないのかもしれません。 ちなみにこの話は「加」のステージ。私、まだ「加」から進めていません泣 ・・・ もう一つは、「減」のステージで述べられていた、レールを外れる、というアクションをすすめるところ。 筆者は有名電機メーカーから当時ベンチャーであった楽天への転職をしたそうですが、そうした経験を指しているのだと思います。また、楽天大学学長という一つの組織の長でありながらマネジメントを放棄(!)したと言います。 通常の生き方は、ある意味でレッドオーシャンですから、多分息苦しいことと思います。得意なことも苦手なことも、研修もマネジメントもありとあらゆることをやる。しかし、仲山式は弱みを認知し「駄目です、やりません」と宣言する。その上で強みに注力するということが出来れば、それは楽しいでしょう、と思います。そのやりませんの一言の勇気。 当方も海外に行き、相応に自由にいられるのは、やはり日本での出世競争からは外れているという点はあるのだろう、と考えるものです。レールから外れることで見えるものは確かにあります。 ・・・ 他方、ちょっとこれは難しいな、というところもあります。 先ずは会社がこうした自由な働き方を許すか、という点。 有り余る強みを持って、「僕はマネジメントしません」「僕は営業しません」というのはまあありかもしれません。でも普通の会社は、というか上司は「はいそうですか」と言ってくれるかというと難しいかな、と。 比較的小規模でベンチャーマインドがある企業で、かつ本人がひとつの分野でハイパフォーマーであればそれもあり得ようかと思います。しかし、そこそこ大きい会社では、ただの面倒な奴として評価ダダ下がりで終わり、というリスクがある気がします。 ・・・ また、こういう異色な道を歩む際には、冷静な第三者の目を提供してくれるメンターが居ると助かると思います。そうしたメンターの話、自己を律する話は本書にはなかったように思います。 つまり、全て自省し、自らを律せ、と(とは言っていないけど)。でもそれもまた実現し難い話です。 ・・・ ということで仲山氏の自由な働き方についての著作でした。 総論は賛成ながらも、エグゼキューションは個々工夫が必要、ないし、環境が大きく左右しそうだ、と感じました。 今の働き方にもやもやしている若い人は(私のようなオジサンも)読んでみてよいのではないでしょうか。

0投稿日: 2025.03.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ仲山さんの組織のネコの話が面白かったので、前作?を読んでみました。 キャリアのステージをVSOPで分けるという考え方があると思うんですが、それを加減乗除という言葉を使って説明しています。

0投稿日: 2024.03.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ「除」がしっくりこない、、 多分自分はまだまだ「加」のステージなのかなと思った。 たまごちは欲しいですはい。

4投稿日: 2024.02.12 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

働き方、人生のいろんな可能性を考える中で読書した一冊。キャリア論について、とても参考になる引用や整理も多くある良著 メモ ・組織に属するメリットを享受しながら、組織に縛られず自由になりたい ・働き方の加減乗除 加 できることを増やす。苦手なことをやる。量稽古。報酬は仕事 減 好みでない作業を減らし、強みに集中する。報酬は強み 乗 磨き上げた強みに別の強みを掛け合わせる。報酬は仲間 除 一つの作業をしていると複数の仕事が同時に進むように。報酬は自由 ⭐︎仕事のモヤモヤの正体は不安か退屈。 挑戦と能力のバランスが取れている時、人は夢中になりやすい ・遊ぶように仕事を。遊び方を工夫しよう ・好みでない作業からは全力で逃げること ・働く動機は6つ 楽しい、社会的意義、成長可能性 感情的プレッシャー、経済的プレッシャー、惰性 ・人には目標達成型と展開型の二タイプがある。展開型はゴールやプロセスを予め計画せずに流れに任せて進んでいくタイプ ・夢中3条件 やりたい、得意、喜ばれる ・種を蒔き続けることに夢中になろう ・お金の代わりに使えるリソースは時間、手間、思考、気遣い ・減ステージで目指すの最近どう?ときかれて、暇なんですよねーと返せるレベル ・お金にならないけどワクワクする仕事を二割やる。受け取る報酬、使える経費の10倍以上の成果を出すことを楽しむ ・自由になるには、混雑を避け、浮いていること。軽くするとかとこ、しがみつかないこと

1投稿日: 2023.11.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

私の目指す働き方。 本に沿って今の状態を考えてみると加減乗除のうち 減 が十分出来ていないまま 乗 に行ってしまっている…筆者の言う夢中の3条件(やりたい・得意・よろこばれる)がまだあいまいなんだろうなーと。まずは立ち返って改めて整理

0投稿日: 2023.10.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ視野が広がる、ワクワクする本。書き留めたフレーズがたくさん。まずは今いる場所で、自ら楽しめる仕事を拾っていこう!積読してある著者の他の本を読むのが楽しみになってきました!

24投稿日: 2023.09.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ加減乗除の法則はよくできた考え方だと感心させられました。結論としては仕事を増やして減らしてを繰り返すことになるが、加減乗除としての一定の意味合いもあって腑に落ちる。一方で個人の経験に寄った書き方が多すぎるので、エピソードが自分に合うかどうかはその人次第かと思う。

2投稿日: 2022.12.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ具体的な事例を含めて著者のこれまでの成長と働き方の変化を追体験する事ができた。 三木谷さんの判断が急変して戸惑う人に対して、「判断 = 価値観 × 入力情報」という整理を伝え、価値観はブレてない入力情報が変わっただけなので大丈夫、と安心させたという過去体験から得た話が印象に残ったストーリー

4投稿日: 2022.06.23 powered by ブクログ

powered by ブクログコロナ前の本だが、テレワークや副業に触れている先見性がある本。図やフローがゆるいようで、本質を捉えている。

1投稿日: 2022.03.22 powered by ブクログ

powered by ブクログすごい内容だと思うし、聖人君子だと思ったし、こんな人に出会ったことないし、出会っていても、すごすぎて気付けないのだろうと思う。 一つ知識を奪ってやったと思ったのは、能力と挑戦のフロー図である、可視化できてイメージしやすく!自分を不安や退屈ゾーン置かないようにしようと思った!

1投稿日: 2022.01.24 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

加減乗除で仕事を面白くする方法が書かれていて面白い。 好きではない作業はやらないようにする 人が理由ではなく、自分が理由で働く。 徐 会社で浮くことを恐れない。 組織にいながら自由に働くには、自分が得意とすることを上手く提供し、一定の評価を得られる仕事をする必要があるのかなと感じた。

0投稿日: 2021.10.19 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

紹介文を見て購入してみる。 感想。 面白かったです。こんな風に活躍している人もいるんだなぁと思いました。ただ、私も自由に働きたいかというと、そうでもないかもしれないとも思う。仕事の仕方というよりも、ラグビーの仕方に影響されていなと関係ないところで妄想する(自由奔放に各自が判断するセンスのラグビーよりも、ある程度の約束事と準備されたプレーで挑む弱者のラグビーが好きだ)。 備忘録 ・フロー図&フロー面談は分かりやすい考え方。縦軸が挑戦(プレッシャー)、横軸がスキルで、両方のバランスが取れた位置にいるのがフロー(夢中)の状態。それを超えると不安、それを下回ると体躯の状態。面談においては相手が今どこにいるかを本人に聞いて手を打つ。 ・退屈ではない=仕事に飽きない=仕事に対する解像度が上がっていき細かいことの違いにも興味を持ち続ける。(⇒ここから、「そうか、解像度を上げようと思えない仕事があるがあれは退屈なんだな」と納得)。 ・どんな業務も、「好み」「好みではない」「どちらでもない」に分けられる。好みではない業務を好みの業務にチューニングすることが可能。 ・これからは、何をしているのかわかりにくい人の時代です。肩書では説明しきれない仕事をしよう、と。(⇒型にハマるなルールに縛られるなとかいうのは賛成だが、私は苦手なタイプだ。) ・他流試合に行った時の強みになるのが「素人目線」。ただし、素人目線が通じるのは行って半年程度。 ・凹を晒すことで共創できる関係を築こうという記載になるほどと思う。 ・心理的安全性のあとの健全なカオス状態を頑張って乗り切ろう、そのためには立場の違い、見ている世界の違いを捉えよう、どちらも言っていることは正しいことが多く、前提としている世界が違うことが多い。 ・複数の仕事があってもシングルタスク風に捉えて工夫使用、と。例としての話はそうかもしれないが、、。先ずはそういう考え方を参考にしたい。

0投稿日: 2021.09.26 powered by ブクログ

powered by ブクログこんな風に仕事できたらいいなと思える仲山さんの働き方。 この本で私自身の働き方に取り入れたいと考えたのは5つ。 ①自分が正しいときは相手も正しい。あきらめないですり合わせる。 ➁自分の凹は他人の凸を活かすためにある。 ➂判断=価値観×入力情報 ④変化が常態 ➄落ちている仕事を拾っていくと、いつか「拾ったもの勝ち」に変わるときがくる。 ①自分が正しいときは相手も正しい。あきらめないですり合わせる。 情熱ある人と思っていた上司のある仕事に対する軽薄な態度に納得できずにいたが、それはもしかしたら何か考えがあってのことかもしれないと思えた。自分の中で勝手に解釈せずにすり合わせてみようと考えられた。 ➁自分の凹は他人の凸を活かすためにある。 つい自分の苦手なことを支障ないレベルまでもっていこうとしてしまうが、私の苦手なことが得意な人が身近にいれば、頼っていこうと思えた。自分の苦手なことをさらけ出すことが、実はよい人間関係に繋がるのかもしれない。私だって頼られ感謝されれば良い気持ちになるのだから。 ➂判断=価値観×入力情報 仲山さんが三木谷さんの発言が変わることがあることは価値観が変わったわけではなく、入力情報が変わったためと解説している。上司の言うことがその時々で変わることに戸惑いを覚えていたので、もっとメタな視点で考えてみようと思った。 ④変化が常態 これは常に頭に置いておくようにしていること。 世の中の移り変わりは歩く歩道逆バージョンのようなもので、立ち止まっていたら後退してしまう。普通の速度で歩いていたら現状維持。歩く歩道より早い速度で歩けば前に進む。私の速度はどうだろうと時々振り返ることが重要だと思う。 ➄落ちている仕事を拾っていくと、いつか「拾ったもの勝ち」に変わるときがくる。 落ちているものに気づいてしまう方なので、気づかない人や気づいても知らんぷりしている人が時にうらやましく思えていた。私がやらないと誰もやらないよなと嫌々やっていた。これからは少し違うマインドで拾えそうな気がする。 人それぞれ置かれている立場が違うので、活かせそうなことを取り入れていくのがいいのではないかと思う。 最近仕事でモヤモヤすることが多かったが、その解決策が少し見えた気がする。

1投稿日: 2021.04.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ筆者が序盤で述べているように、筆者の「加減乗除の法則」で仕事の仕方を変えていくのは、ベンチャー企業とかでないのなら10年ぐらいかかるんじゃないかと思う。自分にとってはあまり参考にすらならへんなって感じた。

0投稿日: 2020.09.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ楽と楽しいは似て非なるもの。 楽とは各種コストを最小化することであり、楽しいはたくさんコストをかけた上でそれ以上のメリットを享受することです。

0投稿日: 2020.05.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ+−×÷というまとめ方は秀逸だなと思いました。ただ、方法論としてはすごくわかりやすくて良いけど、その実践は割と読者に丸投げ感もします。「わかるけど、正直ウチの会社じゃ…」みたいな、勇気がない人、モチベーションの低い人をいかに行動させるか。そのあたりの超底辺向け実践編も読んでみたいなあ。でもそういう人は本書のターゲットじゃないのかもな。

1投稿日: 2019.12.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

楽天で顧客接点を保ちながら自由に働いている筆者の働き方像 ・能力を大きく超えた挑戦をすると、人は「不安」になる。逆に能力が高いのに挑戦しないと「退屈」になる。 ・モヤモヤには2種類あって、仕事でモヤモヤを感じるときは「不安」か「退屈」になっている。これに対して、挑戦と能力のバランスがとれているときは「夢中」になる ・不安な状態は成長するが、退屈な状態に成長はない。

0投稿日: 2019.09.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ「加」「減」は読みながら納得する部分も多かったが、後半は事例ばかりで、あまり参考にはならない。しかし「おわりに」において「自由は面倒くさい」との至言に救われた。

1投稿日: 2019.05.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ予定が詰まっている=価値がある人、とあう思い込みを捨てる。 暇と退屈は違う。 暇とは、自由に使える時間を持て余している状態。 余白の法則。 スペースを作ると埋まる。

0投稿日: 2019.04.11 powered by ブクログ

powered by ブクログおぉぉぉ! 尊敬する同僚が言っていた言葉と同じだ!! 自分が何がしたいか分からなくなった春。 悩んだ時は本。という事で読んでみた本。 そうしたところ、良い本に出会えました。 仕事を加減乗除の4段階で切っており、 それぞれのステージの解説がされてあります。 これを読んで私はまだまだ加のステージだと感じました。 けれど、同僚は減もしくは乗のステージで、しかもそれはここ1年以内にステージupしたと思われます。 そんな何だかワクワクした1冊。 まだまだ加ステージなので、半年後に再読をしようと決めた1冊でもあります。

0投稿日: 2019.04.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ組織に属している限り、 嫌な仕事でもガマンしてやるのが当たり前。 日本人は特にそのような考えが強いようです。 しかし、組織に従順なだけでは いい仕事はできません。 本日ご紹介する本は、 組織とどのように付き合えばいいかについて、 ひとつの考え方を紹介した1冊。 ポイントは 「視点」 入社してすぐは、 組織の言う通りに働くしかありません。 しかし、将来組織の中で自由がきく立場になれるかは、 組織が言う仕事をしながらも、 広い視点を持つことが重要です。 「視点をもつ」 人は視点をもっていないものは見えません。 たとえば、人称というのがあります。 1人称=自分から見た視点 2人称=相手の立場で見た視点 3人称=客観的に見た視点 このような視点があるという認識がないと 常に自分の立場でしか物事を見れません。 良い仕事をするためには、 いろんな立場の視点を持って考えることが重要です。 「他由」 自由と言うのは、自分がやりたくてやること。 つまり、自分に理由があります。 一方、他由と言うのは、他人がやれと言うからやる。 つまり、他人に理由があります。 今やっている仕事は、どちらなのか? このような視点があることで 本当に自分がやるべき仕事ができるようになります。 「自分の価値」 毎日の仕事の中で、 自分が提供している本質的な価値は何か? 誰にどのような価値を提供しているのか? このような視点があると、 自分がやるべき仕事の質が 必然的に変わってます。 組織にいても、いなくても 自分の価値を上げることができれば自由になれます。 ぜひ、読んでみてください。 ◆本から得た気づき◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「楽」は、各種コストを最小化すること 「楽しい」は、たくさんコストをかけたうえでそれ以上のメリットを享受すること 効率化の目的は顧客接触時間を増やすこと お客さんとのコミュニケーションこそが価値を生み出します 歯車仕事から自由になるには、全体像が見える小さな仕事をやる バランスを保ちながら変化し続けることこそ真の安定 面白そうな仕事はゼロ予算&無許可でやる方法を考えよう お金にならないけど、ワクワクする仕事を2割やる 「お客さんとチームを作る」ということを真剣に考えてみよう 変化が生まれるのは波打ち際であり、組織の中心にいたのでは何もわからない ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆目次◆ はじめに 自由すぎるサラリーマン、これからの働き方を考える。 Part1 +(加) 自由な働き方のOSをインストールする Part2 -(減) 強みを磨く Part3 ×(乗) 独創と共創 仲間と遊ぶ Part4 ÷(除) 何にも縛られない自由な働き方 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

0投稿日: 2019.03.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ今の自分の仕事を分析して、 体系的にとらえて何をやっていくか考えるキッカケとなる本。 掛け合わせた後は、割り算というステップになる点が興味深かった。 自分は今は掛け合わせながら、ある領域ではまだまだプラスしているところ。 仕事が楽しく、夢中になる経験を少しでも持っている方は特に道しるべとして読んでみることをオススメする。

1投稿日: 2019.02.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ組織にいながら、自由に働くとは難しいことだと思う。要するに考え方と工夫ということ。何を持って自由とするのかという意味でもある。最近は自由に働くというのがキーワードのような気もする。時代の流れなのかもしれない。

1投稿日: 2019.01.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ「会社でもっと『自由に』やりたい」と思っている人が読むといいかもしれません 「そもそも自由に働くってどういう状態?」 「とはいえ、今自分はそれができるステージにあるの?」 「自由に働くためには何があれば(やめれば)いいの?」 といったところを「加減乗除」の考え方でまとめてあって、すっきり それぞれのステージを具体的にどのように実現するか、別冊でぜひ読んでみたい

1投稿日: 2019.01.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ興味ドンピシャのタイトル。「加減乗除」で説明することでかえってわかりにくい気がしたが、ヒントになる深いことが書いてある。「浮いている人」を目指したい。業種の違いのせいか著者の体験が私には実感しにくかった。

0投稿日: 2019.01.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ仕事を、加減乗除に分けて、今自分がどこのステージにいるか考え、次のステップへ行くにはどうするかのヒントが書かれている本。 読んでいて、加減の項目は、すんなり読めたが、 乗除の項目になってくると、著者が最初に述べていたように、頭に???が浮かんできた。 おそらく、自分は減のステージにいるのだろう。 成功体験は、その通りにやれば自分も、というほど甘くない。しかし、考え方の一つとして、自分にストックし、自分の体験と組み合わせて、オリジナリティを作ることが大切だ思う。

1投稿日: 2018.11.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

組織にいながらも「自由に働く」にはどうしたら良いかを、著者の実体験も踏まえて「加減乗除」の4ステージに分けて解説した一冊。自由というのは「楽をする」ということでは決してなく、自由を得るための苦労も含めて「楽しむ」ということだと理解しました。 色々と参考になることが盛りだくさんだったが、個人的に特に響いたのは「展開型」の人生だっていいじゃないか、今に集中し今を楽しみつくすことで人生の流れはよくなるぜ、ってくだり。やりたいことが明確でない人だって人生を楽しめると喝破してもらってるのは、何か救われる思いがするのでした。 ぜひモヤモヤ抱えながら働いている方は読んで欲しい、オススメな一冊です。 ・自由に働きたいと言いながらも、組織に依存する方が楽だから、行動は変えないという人も多い。自由は楽になる事では無い。楽をしたいのか自由になりたいのかは、よく自問せねばならない。 ・4つのステージ。「①加:量稽古で足腰を鍛える、仕事の報酬は仕事」「②減:好みでない作業を減らし強みを磨く、仕事の報酬は強み」「③乗:磨き上げた強みに他の強みを掛け合わせる、仕事の報酬は仲間」「④除:因数分解してひとつの作業をしていると複数の仕事が進む、仕事の報酬は自由」 ・楽と楽しいの違い。楽は各種コストを最小化すること。楽しいは、たくさんのコストをかけた上でメリットを享受すること。 ・仕事はこんなもんだと割り切ると、進化が止まり、楽しさの扉が閉ざされる。 ・フロー理論、チャレンジと能力の2軸のバランスが取れており夢中になれている状態をフロー。 ・仕事でモヤモヤを感じるときはこの2軸のバランスが崩れて「不安(チャレンジに寄り過ぎ)」か「退屈(能力に寄り過ぎ)」になっている。 ・どうしたらフロー状態に近づけるかを問いかける、フロー面談を行う。 ・退屈ゾーンにいて成長した人を見たことが無い。かといって突然高い挑戦をすると燃え尽き症候群になりやすい。自分にとって最適な挑戦ゾーンを見出す。クリアできたら、さらに挑戦ゾーンをあげていく。 ・仕事を遊ぶ。 ・スキルアップが目的になってしまい、仕事が退屈という罠にはまらないように。 ・仕事=作業×意味 ・たくさんの量稽古を通じて、自分にとっての好き嫌いを作業単位で把握する。その上で、好みの作業を増やし、嫌いな作業を減らすことを意識する。 ・プロセス目的的を意識して、結果に至る過程も楽しむ。水曜どうでしょう。 ・苦手な作業を、好みな作業にチューニングしてみる。その工夫から希少性のある強みが生まれる。苦手をふかぼって弱みとの向き合い方を身に付ける。 ・働く意味6種類。①楽しい、②社会的意義、③成長可能性、④感情的プレッシャー、⑤経済的プレッシャー、⑥惰性。 ・お客様からの感謝、魂のごちそう、たまごち。 ・次工程はお客様 ・落ちている仕事は拾ったもの勝ち ・全体がわかると繋がりがわかるようになる、繋がりがわかると工夫ができるようになる、工夫ができるようになると責任を持てるようになる、責任を持てるようになると成長スピードが上がる。 ・全体像が見える小さな仕事を狙う1人プロジェクト。 ・人には目標設定型と展開型の2タイプがある。展開型とは、ゴールやプロセスを予め計画せずに流れに任せて進んでいくタイプ。どちらが良い悪いでは無い。今ここを夢中で過ごすことが、流れをよくするコツ。やりたいことが分からないと悩むのは無駄。 ・人生は積み重ねではなく、積み減らし。積み重ねれば積み重ねるほど身動きが取れなくなる。 ・①やりたいこと②得意なこと③喜ばれること、の3つが揃ってるもの以外は、思い切って捨てる。どれもこれもやってると器用貧乏になり、強みが磨かれない。 ・自由の対義語は他由。自分にやりたい理由があれば自由、他人にやれと言われてからやるのが他由。他人に言われたものでも自分がやりたいと想えたら自分に理由があるので自由。自分事に意味づけができることが、自由に働くということ。 ・変化を嫌う常識人より、変化を嫌う変態になろう。 ・レールから外れたら、そこには道路があり車がある。レールを走ってたときより、よほど自由に走れる。 ・社内で出世できなくても、社外で世に出ることはいくらでもできる。 ・ルールは他律と自律がある。他人が設定したルールもルールの範囲内でルールを引き直す。正解一択NG型のルールは、ルールの趣旨と組織価値とをよく考えた上でおかしいと思うルールは破りに行く。正解一択型だと、頭を使わないで済むので楽だが退屈ゾーンを呼び寄せる。 ・評価から自由になる。誰に評価されたいか。社内よりお客さんに評価されよう。社内での「変な人」という評価を受け入れれば、やりたいことをやりやすくなる。 ・許可から自由になる。「許可を求めるな、謝罪せよ」。お金をかけずに、手間・時間・思考・気遣いを使って闇実験して、お客様を先に捕まえてしまう。許可を得ないでやるのは上司を想っての事。 ・時間から自由になる。暇と退屈の違い。暇は時間に余裕がある状態。退屈は時間を持て余している状態。暇があって夢中なのが「自由人」、時間が無くて夢中なのが「モーレツ人」、時間が無くて退屈なのが「歯車人」、暇があって退屈なのは「いわゆるヒマ人」。 ・空白の法則。大く流れを変えたいときは、大きな余白を作るのが先。 ・肩書から自由になる。何をしているのかわからいにくい人の時代。会社名を名乗るのやめてみる。 ・お金から自由になる。自前でやるからノウハウが溜まる。お金以外の報酬で元を取る。お金にならないがワクワクする仕事を2割やる。 ・良い流れにのるためには「浮いている」ことが大事。浮くためには、世間一般的な常識というなのしがらみを手放して、身軽になること。流されるのと、流れにのるのは違う。 ・ナンバーワンを得たオンリーワンこそが、真のオンリーワン。ナンバーワンの規準は、●●と言えばで名前があがること。 ・タンポポの綿毛理論。軸になるものを突き抜けてから、枝葉に目を向ける。突き抜け具合を計るには、著名人が書いた真理に自分が当てはまるかどうかを見る。 ・展開型の作法。①夢中ゾーンを維持しつつ違和感を見逃さない、②普段から口頭やSNSなどで好みの情報を発信する、③信頼する人からの頼まれごとは「はい」で答える、④趣味の分野にしがみつこうとしない、⑤流れの「意味」を考える、⑥迷ったら正しいほうよりワクワクするほうを選ぶ、⑦収支を合わせる(やった甲斐があると思える状態にする) ・それはちょうどいい●●のチャンスだ!と口にする。 ・心理的安全性を生み出すには、目的・動機・価値観をさらす。弱みをさらす。弱みは人の強みを生かす為にある。 ・判断=価値観×入力情報 ・文化をつくるを仕事にしている ・流れが生まれるのは高低差がある時、滝の法則。 ・自分が正しい時は、相手も正しい。間をチューニングする。 ・自分が提供している本質的な価値は何かを自覚する ・繋がり方を俯瞰的に中長期的にデザインする ・複雑なものは複雑のまま扱う。本質がどこにあるかを見極めたうえで、働きかけ方はシンプルに。 ・際者であれ。 ・ハタラキアリとウロウロアリ、10の考察。①会社がフィールド/社会がフィールド、②上を見て仕事/周囲を見て仕事、③肩書で自己紹介/志で自己紹介、④組織をベースに仕事/個人をベースに仕事、⑤群れることで安心/孤独を見方にする、⑥自分の城を積み上げ守る/ 積み上げたものを壊してでも飛び出す、⑦誰にでも分かる成果を求める/一見分かりにくい成果を求める、⑧相手に勝つ競争/相手と作る共創、⑨チャレンジをおそれる/チャレンジできなくなるのをおそれる、⑩ワークとライフをバランスさせる/ワークとライフを融合させる ・穏やかなカオス ・ありがとうと言われて喜んでいるうちは二流。その人が自分で解決する機会を奪っているかもしれない。 ・組織で自由に働ける人は、組織に居ても居なくても自由に働ける人である。 ・子供が憧れる夢中な大人を増やしたい。

0投稿日: 2018.11.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ楽天市場の最古参スタッフ 楽天の正社員でありながら個人事業主として複数の仕事をこなす コンサル的な仕事が一番自由がきくと思った

0投稿日: 2018.10.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ楽天市場の最古参スタッフが説く、変化が激しい時代に必要な「働き方」について。 「自由すぎるサラリーマン」と呼ばれながらも、そのユニークな働き方を生み出す本質的な視座から語る組織との付き合い方がテーマ。 フロー状態で働くための解説が分かりやすい。「必死」な状態はフローではなく不安か退屈なモードであり、目標との距離が適切でないとのこと。いかに「夢中」になれるかが重要。つまりそれは、ハマッてるモノの細部に興味を抱き、深掘り(挑戦)できること。そうすることで「今ここ」に集中でき、全体の流れに上手くのることができる。 また、チームがフローに入るには「凹をさらすこと」がポイントとなる。凹を隠そうとせず、「私はここが弱みです」とさらすことで、場の心理的安全性が高まるのだ。賢者を装うヨロイを脱ぎ捨て、弱みを語り合える状態となればチームとして「今ここ」への集中が高まり、結果「自分の凹は他人の凸を活かすためにある」と捉え、よりチームが高次なモードに突入していく。

0投稿日: 2018.09.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ会社員だと、満員電車乗ったり、形式的で、指示命令があたりまえ、目標とたっせいがあり必死でやって、いちいち会議が稟議がある。当たり前だと思ってるから嫌とも思えなくなってる。けど別にこれに縛られない生き方もあるんだなと思った 著者のような生き方も面白いと思う。 よくフリーランスは安定してなくて不安とか 世間一般ではネガティブなイメージがあるが、結局そういう風に思う人はお金や会社員など組織にいる人が言うことかなと フリーランスはそういうしがらみがない。変化のない安定より、自由にできる変化のある安定があることに気づいていないのだ。 色々組織以外にも人脈や興味あることを継続するのも大事です

1投稿日: 2018.09.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ内容が面白く読みやすかったので一気に読めた。働き方改革から副業が徐々に広がってきてこうゆう働き方も良いなと思う。

1投稿日: 2018.09.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ「自由に働く。」本の甘い囁き、、、 組織に属している時は、 「モチベーションがあがるチームとは?」のヒントとなる本(例えば「マネジャーの最も大切な仕事――95%の人が見過ごす「小さな進捗」の力」←これ名著!)や 「経営陣や上司とどうやって向き合ったらいいか?」を考えるための本(例えば「社長の「まわり」の仕事術(しごとのわ)」(←公には言えないアレコレがものすごく大変なんだろうな、という意味で非常に共感できた本) ばかり読んでいた気がしますが、組織を離れると決心した途端、全く見向きもしなくなり、最近は「自由に働こう」本ばかり目につきます。自分フィルターかかりまくっているのは否めませんが、怖がって足がすくむ(=そして、組織に戻る)よりは、「自由に働こう!」本に甘やかしてもらいながら、行動し続ける方が正解!と今は思ってます。 さて、そんななかでも、かなりの”甘やかし上手”なのが、この本です。 続きはブログでぜひ! https://hana-87.jp/2018/08/09/books-soshiki_ni_inagara/

3投稿日: 2018.08.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分の働き始めた会社が、今だ既婚女性のいない会社であったことに 衝撃を受けたばかりで、この同じ日本で働くことの意識格差を自分なりに どう解釈し、自分の生き方にリンクさせるのかを考えていた時に読んだ。 本に書いてあることを真似すればうまくいく本なんかない。 でも、参考にできる考え方やどこかしら重なる部分を探して読むことも できる。成功とか程遠いけど、仕事は生き方そのもの。 どうやって楽しんじゃうかは、自分次第。 自由をどう捉えるかも、結局自分の自由なんだと思う。

2投稿日: 2018.08.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ2018年32冊目。 楽天の中で「兼業自由・勤怠自由・仕事内容自由の正社員」というポジションにあり、会社と別で個人事業も持ち、横浜F・マリノスのスタッフとしてプロ契約をしている... 常識はずれのようであり、変わりつつある働き方を先取りしているかのような著者による「自由な働き方」論。 自由な働き方に変化していく段階を「加(+)」→「減(ー)」→「乗(×)→「除(÷)」でわかりやすく整理されている。 著者のすごいと思うところは、度々出てくる言葉である「チューニング」力だと思った。 やるべきことを、自分が楽しく取り組めるレベルにうまくチューニングしてしまう。 それも、加減乗除のプロセスを経て身につけてきたのではないかと感じた。 もう一つすごいのは、ワーディングの的確さ。 エッセンスが出てくるたびに、すんなりと入ってくる絶妙な比喩を用いて、絵として概念が理解できる表現ばかり。 イメージしやすい絵に落とし込む作業を怠らないということは、気づきが流れていってしまうことを防ぎ、自分の血肉にする有効な手段だと思う。

0投稿日: 2018.07.08