総合評価

(26件)| 10 | ||

| 9 | ||

| 4 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

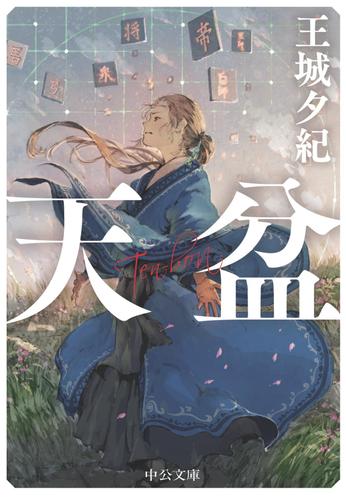

パイセン本。 王城夕紀『天盆』は、架空の盤戯を舞台にしながらも、人間そのものの業と希望を描き切った稀有な一冊である。 駒を打つ音や盤上を巡る沈黙が、勝敗を超えた精神の葛藤として響いてくる。 主人公・凡天が「好き」という純粋な衝動を力へと転じ、幾多の強者と渡り合う姿は、競技の枠を超え、人が生きる理由そのものを問いかけてくる。 家族との結びつきや師弟の情が温かく紡がれ、勝負の緊張感に人間の柔らかな温もりが対照的に映えるのも印象的だ。 ルールの細部を語り尽くさぬまま、読者に想像の余地を残した筆致は、天盆というゲームを一つの宇宙として際立たせ、物語に深い余韻を与えている。 読み終えた後、静かな達成感とともに、勝つこと、愛すること、そして人として立つことの意味を胸に刻み続ける、重厚な読書体験であった。

0投稿日: 2025.09.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ「いまさら一人増えたところで、かわりゃあしない」 橋の下でひとりの子を拾う。 舞台は、建国以来「象棋(中国将棋)」や「日本将棋」のような“天盆”というボードゲームを国戯として広く親しむ“蓋”という小国。 幼い頃から“天盆”に取り憑かれた主人公の凡天の楽しそうな勝負の様子は、将棋士藤井聡太を見るよう。 また、舞台は架空の時代の架空の国とされているが、描写される背景からは、中国戦国時代に突然現れて消えていった中山国を思い出す。 建国時精彩に満ちたこの国も末期には腐敗に塗れて消えていった。その亡国の物語は宮城谷氏の小説『楽毅』で知ることができる。 孤児たちを拾い育て続けてきた小勇と静は、どんなに逆境の中でも、家族がひとつとなって“生きる” 何故って? 「理由がなきゃいけないのか」 歴史小説やスポーツ小説のようでいて、家族の絆とは何かを問うドラマ、爽やかさがとてもいい。

8投稿日: 2025.09.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ架空の国の架空のボードゲーム「天盆」を舞台に、天下一の打ち手にならんとする少年の物語。何となく国は古代中国、ゲームは将棋をを彷彿とさせる。天盆を制する者が国を制する国において、拾われた赤子が成長とともに天盆に触れ、天盆を愛し、天盆を極めていき、やがて頂上決戦へ。天盆のルールについては一切説明がないのであくまで雰囲気で捉えるしかないが、大まかな流れはどこか映画のようで読みやすく、一気読み。心地よい読後感。

0投稿日: 2025.08.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白かったです。盤戯「天盆」を制した人が国政を取り仕切る蓋という国で、平民の末っ子・凡天が勝ち進んでいく。 国政を取り仕切れると言っても、何年も為政者に平民出の人はいなくて形骸化してるし、蓋は他国の侵略に常にさらされてる。社会の格差も大きい。 名声や権力のために天盆へ挑む人がほとんどの中、ただ「天盆が楽しい」だけの凡天に敵う人はいないと思いました。無欲は強いし、上達するには好きでいることです。 全ての人を破って頂点に立った凡天の姿は蓋の人々の力になっただろうけど、その為に他国から全力で攻撃されて滅ぼされるとはなんとも皮肉。精一杯生ききったんだろうな。 おすすめされた、初読みの作家さんでした。他の作品も読みたいです。 天盆のイメージは、将棋やチェスより、HUNTER×HUNTERでメルエムとコムギがやってた軍儀です。

3投稿日: 2021.12.30 powered by ブクログ

powered by ブクログかつてどこかにあった国「蓋」。そこでは盤技「天盆」を制するものが国を動かす。天盆に魅入られた少年凡天が、歴史を変える天盆に挑む。 天盆とは将棋に似た架空の遊戯。しかしその大会で勝ち進んだものは、政治の世界での立身出世が約束されているという。その設定からして面白いのです。天盆の細かいルールーは書かれていません。しかし駒が盤上を動き、相手を攻め牽制し駆け引きが行なわれ勝敗を決する、その様子が活き活きと描写され手に汗を握ります。 これはもう表現力の勝利でしょう。具体的でない描写で、盛り上がりだけを見せる。しかしその反面、具体性だけでキャラクターを書き分けることもするのです。 主人公凡天は13人きょうだいの末っ子。兄姉が12人もいる訳ですが、それらの人々は登場して一言二言話すだけでキャラクターが掴め、それぞれが活き活きと動き回るのです。 そのため主人公なのにほとんど語らず心の内も明かさない凡天が浮き立つのです。取り憑かれたかのように、ただ天盆のみに興味を示す。天盆を打つこと以外は何もせず、何もできない。そんな一途さのみが凡天を表わすのです。 天盆しかなかった少年が人々を動かし歴史を動かします。しかし凡天とそれを取り巻く人々の動きは、大きな歴史の濁流に飲み込まれていきます。そして迎える終焉。歴史の中で生きた人々の強い思いが光り輝き、記憶に留まるのでしょう。

0投稿日: 2021.06.24 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

将棋のような盤戯、天盆。平民であれどこの盤戯ひとつで国を動かす地位につける可能性がある。 頂点を目指す彼らは、ただの私欲のものもある。地位そのものが欲しいのではなく、地位に着くことで得られるこの腐敗した国を変える力が欲しいものもある。思惑はそれぞれ。 凡天はただこの盤戯を楽しみ夢中になり追究するのだが、いつしか家族の希望となり平民たちの希望となってゆく。 実際将棋で、終局が見えて尚くつがえせるものなのかはわからないけれど 、諦めない気持ちの熱さを感じた。 全員血の繋がりがない、それがなんだと母は言う。これを心底すごいと思った。 このところ家族ってなにかね?と考えさせられる本によく出会う。 「流浪の月」「52ヘルツのくじらたち」 家族のかたちはそれぞれ、血縁に拘らず、モヤモヤせず家族だと言える繋がりが誰にもありますように。

0投稿日: 2021.05.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ『青の数学』から作者の原点である本作を読了。 人物の心情の機微を描くのが非常に上手いと改めて思う。本作では、主人公の凡天よりも兄の二秀と十偉が印象に残った。二秀は才能があるものの、頂点には届かない、非常に我々に近い人間らしさを持ち合わせて、その中で「勝つとは何か」に苦悩し、自らの向かう道を見つけていく。十偉は兄妹に比べて劣っていることに苛立ち反発を見せるも、家族の意味を知り、衆駒としての役割を自覚する。 「すべての駒に、意味がある」

1投稿日: 2019.07.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白かったです。 H×Hを彷彿とさせられました。 なんとなく天地明察も。 家族の絆の物語と天盆を究める物語。

0投稿日: 2019.05.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ独特の言い回しなんで、好みが分かれる気もする。自分のイメージは石川啄木。あくまで個人の感想です。 この言い回しから繰り出される言葉の数々がなかなかに強力で、いちいちうまい感じで出てくるもんだから、もう、ね。個人的には小勇を子供らが助けに行って暴動が起きる下りが強烈だった。映像無しでここまでやるのは相当やで。 しかし傍から見れば娯楽にうつつを抜かしてる間に国が亡びるんだから、ろくでもない。 でもそれが良い。

1投稿日: 2018.12.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ「天盆」という名の(将棋に似た?)盤戯。幼い頃、天盆に魅せられた凡天。彼は 大好き という気持ち一つで強くなっていく。父と母、十二人の兄弟たちのことも大好きな彼は貧しいけれども幸せな家族の中にいる。父母の覚悟、兄弟の思いやりも美しい。 強い凡天を見て思い浮かべるのは中学生でプロ棋士になった彼ですね。やっぱり

2投稿日: 2018.07.06 powered by ブクログ

powered by ブクログデビュー作と読後に知り、今後チェックすべき作者が一人増えた気がする。 天盆(将棋ような?)が人々の娯楽でもあり、また政を司る人を選ぶ科挙制度を持つ時代、一人の童が歴史に挑む。 凡天の家族はなんて素敵なんだろう。物語の終わり方には寂しさも感じるが、どこか空の下で、家族揃ってまた百楽門食堂を開いていて欲しい。

2投稿日: 2018.05.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ万民が熱狂する伝統の盤戯「天盆」。家族の想いを背負い、歴史に挑む十歳の少年の神手が、国の運命を大きく変える。圧倒的疾走感で描く放熱ファンタジー!

0投稿日: 2018.05.30すべての駒に意味がある

C★NOVELS大賞で作品傾向が違うからと特別賞になった作者のデビュー作だそうです。作者は「書きたいことを書いて、はたして受けいれてくれるところがあるのか」と賞の行方を不憫に眺めていたそうですが、面白い本を待っている読者はいっぱいいます。出版社は作品をちゃんと広めてほしいですよね。 物語はかつてどこかにあった蓋という小国が舞台のファンタジー。タイトルの「天盆」とは縦横12マスの盤上で繰り広げられる盤戯のことで、取った手駒が使えるなど日本将棋に似たゲームです。この天盆というゲームの設定もマニアックで面白い。そしてこの国では天盆が国を治める人物を見極め登用する手段にもなっているのです。 一家が住むのは隣国との国境近い東塞の南街、家族は百楽門食堂を営む少勇と静の夫妻に13人の子供たち、上から一龍、二秀、三鈴、四鈴、五鈴、六麗、七角、八角、九玲、十偉、士花、王雪、凡天。ちなみに士、王はその字形から天盆の11マス目12マス目のこと。一応の主人公はとにかく天盆が大好きで天賦の才能を開花させる10歳になる末っ子の凡天ですが、家族はじめ彼を取り巻く周りの人々みんなが主人公かも。 盆塾に入れてもらえない凡天と二秀の師となる翁は無峰。東塞の代表を決める東盆陣のライバルは李空、帳君、懐円、紅英、永涯ら。その覇者は東西南北の代表が集う都の天盆陣に登陣します。しかし凡天の躍進を抑えこまんと百楽門食堂が狙われる。混乱の中を六麗が、十偉が、九玲が駆けぬけ、少勇が微笑む。そして繰り広げられる天盆陣。テンポよく進む物語はまるで痛快な劇場映画を観ているよう。さあ夢物語をみんなで読みましょう。 (文庫化前のレビューをこちらに移植。元の投稿日:2016.12.13)

1投稿日: 2018.04.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白いしさくさく読める。温かくて優しい物語だけど、意外な驚きや胸に突き刺さるようなところは、、なかったかもしれない。

0投稿日: 2017.12.25 powered by ブクログ

powered by ブクログなんて素敵な家族だろう。 理由なんて、ないものの方が強いのかもしれない。 その後も、彼らが家族として過ごしていてくれていたたらいいな。 お父さんもお母さんも、兄弟みんなも、とても愛しい!

0投稿日: 2017.12.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ王城夕紀さん、デビュー作「天盆」読了。蓋を舞台にした天盆(将棋のようなもの)による熱い戦いを描いた物語。小国がゆえに他国からの侵略を防ぐ人材を育て、国政に引き上げる手段として天盆は重要な役割を担う。小さな食堂の主である少勇は賭け天盆に明け暮れ、妻の静は大家族と食堂の切り盛りに奔走していた。そんなある日、少勇は河原で赤子を見つけるのだが。。久しぶりに一気読みしました!物語で出てくる考え方は、今ブームの将棋にも通じるものがあるように思います。13人の家族、それぞれに特徴があって、日常を楽しく読ませ、天盆の戦いでは、対戦者ごとに戦い方が違っていたり面白かったです。ただ、最後「もう少し続きが読みたかったな」というのが正直な感想です。蓋の新しい歴史がどのように繋がれていくか、少勇の家族はどんな生活を送るのか、読んでみたかったなー。ちょっと変わった物語ですが、オススメです♪とても、良かった。

0投稿日: 2017.11.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ初夕紀。将棋を模した盤戯“天盆”。初めにパッと浮かんだのが、H×Hの“軍儀”。最期の凡天vs白斗は、王vsコムギのようであり、vsネテロのようでもあった。大変楽しゅうございました^^

0投稿日: 2017.11.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ「青の数学」が面白かったので手にとってみた。 天盆とは日本でいう将棋みたいなもの。 物語の終盤まで天盆にのめり込み、子供ながら無類の強さへ成長していく末子の凡天の向かうところと、家族の絆(とくにあのだらしなく見える父がね)に感動。 凡天が天盆を制覇した後のドラマチックな展開を期待し過ぎたのかもしれない。 ただ、純粋で美しい物語だった。

0投稿日: 2017.10.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ架空の盤戯と、架空の国と、色々1冊に入れ込んでいるからお腹いっぱい。試合展開は集中してもなかなか想像が追いつかず… でも、少勇はダメおやじなんだけど芯はかっこいいなぁと思った。凡天に対しては天盆ラブしか特徴がなく、なんの感情移入もできなかった。

0投稿日: 2017.09.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ天盆はその国、背景、舞台となるゲームすべてが架空のものなのに、なぜか光景が浮かんでくる物語です。 白黒はっきりの世界観がここちよく、大好きなものに一生懸命打ち込む気持ち、大きな権力にも負けない気持ち、家族が信じあう気持ちがストレートに描かれているので、スポーツの試合を見終わったあとのようなさわやかな読後感もあり。 真夏の暑さや疲れを忘れて楽しみたい方におすすめです。 (将棋はニガテ)

1投稿日: 2017.09.17 powered by ブクログ

powered by ブクログなんだこれ!Σ( ̄□ ̄;)話にグイグイ引き込まれた!(^o^;)天盆(将棋っぽい盤戯)に夢中になり、家族愛に心が震える(;゜∇゜)あぁ誰かにオススメしたいけれど、近くにファンタジー好きがいない(T-T)

2投稿日: 2017.09.12 powered by ブクログ

powered by ブクログなんじゃこりゃおもしれええええええ。この家族全員が愛おしすぎて貧乳が破裂するところだよ。父上が格好悪いのに格好良過ぎてなんかもうどうしたらいいのこれ。とにかくこの一言に尽きる。 「誰かのために戦う奴に勝てるわけがない」

0投稿日: 2017.09.09 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「青の数学」愛読者としては 手に取らないわけにはいかない。 驚いた。これが…デビュー作??? 数ページ読み進めただけで、この国の人々や 時代背景の設定、ここの登場人物の名前と キャラクターが、びしびし頭に入ってくる。 ファンタジーは登場人物がやたらに多く、 国名なども架空だから、設定そのものを 消化するだけに一度通読しなくてはならない 場合だってあるのに。 それだけじゃない。映像が脳裏に浮かんでくる。 いきいきと街が周りに浮かび上がってくる。 凄すぎるよ…この筆力。圧巻だ。 天盆の対局を経て、凡天の対戦相手たちが 精神的な成長を遂げてゆくさまは どこか「蜜蜂と遠雷」に似て清々しい。 ラストは少しやるせないけど…佳作です!

0投稿日: 2017.08.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ「『天盆』という将棋に似たゲームの天才少年が、並み居る敵をちぎっては投げちぎっては投げの大活躍する話」かと思っていたら、確かにそういう部分はあるものの、主人公の兄の目を通した『天盆』に関わる者の苦悩と、主人公たちの家族愛、圧制からの解放という部分が主だった。その後の主人公たちの様子が描かれていないのが残念だけれど面白かった。

0投稿日: 2017.08.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ架空の中国史風の物語だと『後宮小説』あたりがざっと浮かびますが、それに近しく、かつてきっとこの物語の舞台である蓋という国はあり、天盆というゲームは実在したのだろう、と思える作品でした。 家族の在り方、信じること、なにかを好きでいること、そういった不確かなものにひとつの答えが提示されるようで好きでした。

1投稿日: 2017.08.04 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

『青の数学』シリーズの王城夕紀さんの作品である。文庫化を機に手に取ったが、この熱量は『青の数学』に匹敵するだろう。設定上の共通点は多い。数学に打ち込む栢山。本作の主人公が打ち込むのは、「天盆」という盤上遊戯。ゲームである。 架空のゲーム「天盆」とは、将棋に近いイメージだろうか。具体的なルール説明や図は、一切出てこない。それなのに、これほどまでに対局の熱気が伝わってくるのは、なぜなのか。具体的数式をほとんど出さずに、数学の熱気を演出した著者ならではの手腕である。『青の数学』シリーズのファンなら、はまるだろう。 テーマが架空のゲームなら、時代や舞台も架空。三国志時代の中国を連想する。本作はいわばファンタジーなのだが、侮るなかれ。本作はファンタジーでなければならないことが、読めばわかる。この国「蓋」において、天盆はただのゲームにあらず。国家の命運さえ左右する。生きるか死ぬかの真剣勝負なのだ。 10人兄弟の家に拾われた主人公の凡天には、天盆の才能があった。あっという間に兄弟たちを追い越し、大人の名人級も次々と破る。平民の身分だけに、それを快く思わない権力者がいる。現代社会にも通じる、権力者の汚さ。しかし、凡天は妨害に屈しない。家族の力強い応援がある。何より、凡天は純粋に天盆が好きだ。 哀しいかな、親が子を殺し、子が親を殺すニュースが珍しくない昨今。実の子ではない凡天に注ぐ、父と母の愛を見るがいい。立派な親の条件とは何だろう。社会的地位が高いことか。そうではない。本作は、凡天が駆け上がる物語であると同時に、家族の物語でもある。信頼関係があるから、決して諦めない。 真っ直ぐすぎるくらい真っ直ぐな物語の結末は、予想外だった。ファンタジーならではの結末と言えるが、この結末は、凡天を、ライバルを、天盆に挑む者たちを、微塵も否定していない。だからきっと、これでよかったのだ。そう思いたい。

1投稿日: 2017.07.27