総合評価

(116件)| 61 | ||

| 34 | ||

| 9 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ•わかりやすくて、参考になった •実践するには、この本を読んで共感する仲間がいないと難しそうな気がするので、少しずつ出来そうなところから取り組んでいくと良いかな •「課題解決の五階層」は意識してみるだけでも良さそう

0投稿日: 2025.10.19 powered by ブクログ

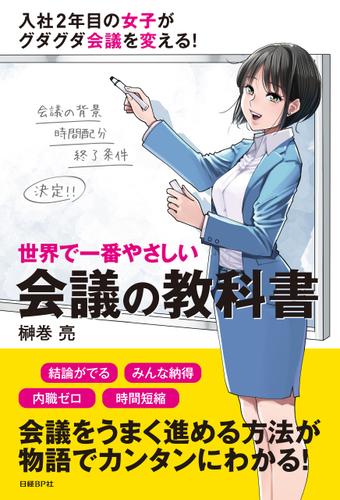

powered by ブクログ会社の同僚が紹介していたので読んでみた。表紙の絵が少し読む時に恥ずかしかったが、中身は会議を改善するための実践的な方法が物語形式で書いてあり分かりやすい。自分で会議を開催することが増えてきたけど、上手く会議を運営できていないと感じる人は読んでみると参考になると思う。あるいはチームの会議があまり生産的じゃないなぁと感じたら関係者で回し読みして実践すれば生産性は改善すると思う。一方で毎日6-8時間会議に参加している自分としてはprepシートを準備する時間をどう捻出するのか?というところから考えないといけない。。 Prepシートを作成できなくても、決まったことを確認する、会議の終了条件を確認する、時間配分を確認する、書く・スクライブするを実践するだけでも生産性は改善しそうだと感じた。

0投稿日: 2025.08.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ非常に参考になった 会議ファシリテーターとしては、非常に入門的な内容でありながら本質的なことが詰まっている。ひとまずこれを真似てみるだけでも、かなりファシリテーションの質が上がると思う。

0投稿日: 2025.08.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ会議の教科書 あるべき会議を堅苦しく無く理解できて良い ファシリテーションのテクニック 1.「決まったこと」、「やるべきこと」を確認する →参加者全員の認識を合わせられる →決まったこと、やるべきことが抜け漏れなく確認できる →やるべきことの、担当者、期限が明確になる 2.会議の終了条件を確認する * どういう状態になったら会議終了!といえるのか定例会の終了条件 「対応方法と担当者が決まった状態」 * 誰もがイメージできる状態を考える →全員で一丸となって、終了状態を目指せる~ 〜こんな始まり方の会議は終了条件が不明確~ 「xxについて意見を出してほしいんですが、何かありますか?」「今日の会議はこんな流れで進めます。まず✕✕なんですが・」「XXについて説明します。背景として…」 3.義題ごとの時間配分を確認する * 時間内に収まりそうなのか確認する * 途中で残り時間を宣言する * →時間内に収める意識を最大化できる 4.書く(スクライブする) 意見出し、ブレストなどで特に有効 会議中に書く3つのこと * 意見:発言をそのまま書く * 論点:質問や議題を「問」として明記する * 決定事項:決まったことを「結」として明記する (終了条件、時間配分、結論、やるべきこと) →議論が“見える”ようになる →見えるだけで劇的に議論が楽になる 5課題解決型会議の進行 ・進め方の議論をするとそこで時間を要するので、誰かが考えてきたものをベースに意見を聞いて固める ・発散→収束のプロセス: 意見を出し切ってから議論に入らないと重要じゃ無い議論に時間を使ってしまう、多くの場合課題が出ると解決策の話に入ってしまいがち ・集まって議論すべきことを切り分ける: 振り返りを考えたり、意見集約は先にやっておける。結論を出す、選択肢から選ぶ、は全員でやった方がいい 課題解決の議論で議論が噛み合わないのは8割以下の階層が合っていない。下から合わせる必要がある。 5効果 どの施策が効果が大きいのか? 4施策 どんな解決策があるのか? 3原因 なぜそれが発生するのか? 2問題 具体的にどう困るのか? 1事象 何が起こっているのか? 黙ってる人の5分類 * 議論についていけない * 何かモヤモヤした思いがあるが、まとまっていない * 何か言いたいことがあるが遠慮している * 他の人の意見と同じなのでわざわざ話さなくてもいい * 議論に興味がない ファシリテーターは発言を促し、言い切らせる工夫をする 6会議の準備 会議Prepシート Purpose ①目的 終了条件(どうなったら会議終了と言えるのか?) People ②参加者(終了条件を満たすために必要な参加者は誰か?) ・いない方がいい人はほぼいない、いないと困る人を呼ぶ ③参加者の状態(参加者は何を知っていて、何を知らないか?) ④参加者が抱く疑問・不満(何を疑問に思うか、何を不満に思うか) ・ここを書いていくと目的設定まで見直す必要性がでることもある。シミュレーションみたいにこれを使う Process/ Property ⑤議題 (終了条件に向けて、何を議論するのか?)⑥議論の進め方 (具体的にどう議論を進めるか?)⑦必要なモノ (何を用意しておくか?)⑧ 時間 配分

0投稿日: 2025.07.30 powered by ブクログ

powered by ブクログとても勉強になる。 著者がこだわった通り、リアルな物語の中にファシリテーションのノウハウが散りばめられているので、ノウハウの使い所がイメージしやすい。 あとはそのイメージを実践する勇気を持つだけだ。 実践しやすい、決定事項を確認することから始めよう。

0投稿日: 2025.06.18 powered by ブクログ

powered by ブクログあらためて会議というものが、いかに難しいか、奥が深いのかを痛感した。 まずは準備がとにかく大事。 できるだけ詳細に会議をイメージする。 どう進めていくかをイメージする。 会議においては、終了条件と時間配分を参加者全員に認識させる。 ファシリテーションの技術を習得するのは難しいと思うが、小さなことから意識して、実践して、改善していくことを大事にしたい。

0投稿日: 2025.04.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ読み物としても面白いし、ビジネス本としても実用的で良かった! もう少し若い頃に出会えてたら尚良かったけど、会議ですぐに試してみたい

0投稿日: 2025.03.31 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

世界で一番やさしいシリーズ第一作目。非常に実用的でどこでも使えるソフトスキル、ファシリテーションを学べる良書。会議参加者みんな読んだほうがいいです! 【ポイント】 ・ファシリも積極的に意見していい。ただし、客観的にファシる自分と使い分けること ・ファシリじゃない人でもできる隠れファシリ。会議が終わったタイミングで、誰がいつまでに何をするか、を確認する ・脱線を防ぐには、会議の終了条件、目的を決めて皆で確認すること。「この議論は終了条件に近づくものか?」という問いで軌道修正する ・会議で一番無駄なのは資料を読み上げる時間。個々で黙読が〇 ・書くファシリ、スクライブ: 議論の見える化と整流化が目的。意見、論点(問)、決定事項を書く。意見はファシリの解釈を交えないよう、要約せず、端折って書くのがポイント(みんなでライブドキュメントするとなお良し) ・隠れないファシリ: 終了条件とプロセスを設計して事前準備する。論点ごとに、発言のない人も含めみんなが意見を出し切る、言い切る、認識を合わせるようファシる。反対意見が出ても焦らず論点を書き、意見を募って決定事項を出す ・参加者は、いないと何で困るか?で決める。いないよりはいたほうがいいという考えはしない ・ファシリは完璧でなくていい。むしろ、間違え、否定されることで直しが入り、みんなの理解が深まる。議論を進められればファシリは成功!

2投稿日: 2025.02.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ会議に参加するとかましてや仕切るとか、そういった機会が無いので、このシリーズの中では最後に読んだ。参加者を嫌な気分にさせないような、参加の仕方からファシり方まで、勉強になることばかりだった。いつか役立つ時がくると思うので、心構えとして身につけていきたい。

0投稿日: 2025.01.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ仕事で議事録を書くことが多く、書き方が分からないため、指南書として読んだ。書き方だけではなく、いっぱい仕事に役立つことばかり。何度も読み返している

0投稿日: 2024.09.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ会議における考え方やポイントを上手くピックアップしている。怪しさを感じるタイトルだが、内容はタイトル通りすぎて、むしろタイトルで損しているのではないかと心配になってしまうくらいわかりやすい。 本書でも述べられている通り、大きな会議や特殊なケースでしか使えないようなノウハウではなく、日常的な困り感を解決するヒントを出してくれる。物語パート(昔家によく届いた進⚫︎ゼミの漫画を思い出した)は人によって好き嫌いがあるかもしれないが、個人的には「あぁ、こういう上司いるよなぁ」とか「こんな会議、前も自分にしちゃったなぁ」とか感じながら読むことができ、アドバイスの内容がより身近に感じられてよかったと思う。 1人で読むだけでも十分に価値がある内容だが、読みやすさも相まって周りの人にも勧めやすい。1人ででも少しずつ会議を変えていきたい!という人にも、周りの人も巻き込んで頑張りたい!という人にもオススメできる本。

0投稿日: 2024.07.30 powered by ブクログ

powered by ブクログこのシリーズの一冊目。個人事業主なのであんまり会議に困ってないので評価は低めですが,ノウハウを具体的に開示する姿勢は一貫している。会議の教科書というか,ファシリテーションの教科書でしょうか。 会議→資料作成→考え方というプロセスは組織での人材育成ということを考えるとこうなるんだろうなぁという感じがする。 近年の小説仕立てのビジネス書は『もしドラ』を嚆矢とするのだろうが,とっつきやすさだけの失敗作が多い中,このシリーズは良くできていると感心します。理屈だけで書いたら,逆に実用性が落ちたのではなかろうかと思わせる。形式にきちんと意味があるのは素晴らしい。

0投稿日: 2024.07.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ良書。 ・ゴールをきちんと設定する。 ・時間配分を考える。 ・記録しつつ進めて、話が逸れないようにする。 ・その場で結論が出せるように、事前準備をする。 当たり前のようでいて、中々できないこと。 頭では分かっていても、いきなり全部をやるのは難しいので、少しずつ周りを巻き込んでいく進め方も良い。

0投稿日: 2024.06.01 powered by ブクログ

powered by ブクログダラダラ会議 =特定の人しか発言しない 時間を意識していない 話にまとまりがない 議論がズレている 寝そうな人がいる こういう会議になっているのでは?と改めてさせられた。参加者全員で共通の議題について考え結論が出せるよう、確認する、書く、隠れないファシリテーションの役割が重要。 意識しないと時間の無駄、ダラダラ会議にならないような会議を運営したい、この考え、運用が浸透するまでは1人でなく複数人の努力は必要か

0投稿日: 2024.05.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ会議の進行について悩んでたから参考にしたいと思って読んだ。 読みやすくてわかりやすくてこれからに生かしやすい! 大学生の会議でここまで完璧に会議を行うことはないと思うけど、技術面で使える部分はもちろん、心構えとしても意識したいことがちゃんとあった。 それこそ社会人になった時はもっと生かせると思う!

0投稿日: 2024.05.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ良書と思います。会議に関する本は色々あれど、このようにポイントがハッキリしているものはないかと思う。ストーリー立てされているので、前から順に真似していくのが、習得の近道か。

1投稿日: 2024.05.12 powered by ブクログ

powered by ブクログストーリー仕立てで分かりやすく、振り返りやすい。突然会議進行を担うことになった社会人一年目。自社の会議はしない方がマシと言われており、上司に聞いても指導できないとの返答で、途方に暮れていたところに表れた救世主。正直そんな会議なら開催するなと、毒突いていたあの頃。しかしながら、実際に言えるはずもなく、愚痴りながらこの本で基礎を学ばせてもらった。 あの頃よりは幾分改善された会議の在り方。けれども、慢心せずに、初心に帰るべく定期的に読み返す一冊がこの本である。

6投稿日: 2024.05.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ一般的なノウハウ本とは違って、実践的なストーリーが展開されていく形式だった。それがとても読みやすく、2日で読んでしまった。最初は「確認する」という誰でもできそうなところから会議を変えていき、そこからどんどんレベルアップしていく主人公の姿が、読んでいてとても気持ちが良かった。

0投稿日: 2024.04.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ会社に限らず、多くの人間はプライドやメンツがある。これを刺激しないよう上手に、会議を裏から進めてしまう方法がある。 まずは、確認。 会議の最後に決定したことを、確認するだけだ。 これだけで会議に集中し、決定したことをハッキリさせることができる。 会議の終了条件を最初に決める これが決められれば、時間通りに終わらせられる。 「今回の会議は文化祭の催しをコレにしよう、ということが決まれば終わりになりますよね?」などと軽い感じで、話してみよう。 書く ホワイトボードや大きな紙用紙に、会議の会話を書いていくことで、方向性を見失わない。 曖昧さ、何を議論しているか分からないがなくなる。 書くことについては、多くの著名人が太鼓判を押しているので、どんどん書いてけ。 ストーリー仕立てで、実践に落とし込みやすい良書。 内容もシンプルだ。

7投稿日: 2024.04.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ会社の先輩が著者?の研修を受けた後に社内でお薦めしていたので読んだ本。 実践しやすい内容が書かれており、読んだ後、「できる様な気になって終わり」にならない内容。 終了条件は状態で定義 会議Prepシート 会議の目的別プロセスチャート

0投稿日: 2024.02.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ書かれていることはすぐに試すことができそうな、地に足のついた腑に落ちる内容が多いです。 なんとなくだらだらする会議や、決定事項を誰もやらない会議であってもやり方を変えればうまく動きそうだということが理解できた。

0投稿日: 2024.02.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ会議後のアクション、ゴールを明確にする、 議題の時間配分を考える、 すでに実践していることで新しい発見はなかったけど、これが出来てない人が周りにいるので、 自分は会議設計やファシリテーションを極めてこの本の物語のような結果を出す会議をやっていきたい。

0投稿日: 2024.02.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ会議の進め方を学ぶ機会はなかったのでとても勉強になった。ストーリー仕立てで読みやすい。こんな会議もあるんだなという驚きが大きかった。まずは隠れファシリテーターに取り組んでみたい。

7投稿日: 2024.01.17 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

準備が最も大切。 課題解決の五階層(事象→問題→原因→施策→効果)で、この順で認識がズレてると意見が合わない。

0投稿日: 2024.01.06 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

・会議の最後に「決まったこと」「やるべきこと(いつ・誰が)」を確認する。(「自分の理解があっているか確認させていただきたいのですが〜」) ・どうなったら会議終了か?を明確にする=会議によって何を達成したいのか(目指すべき状態を共有しておく) ・時間配分を決めておく→振り返って改善 ・書くファシリテーション=スクライブ (「今の意見はどう書けばよいですか?すみません、書ききれなくて、もう一回言ってもらえませんか?」)(書きづらいのはスクライブの技術不足が原因ではなく、単に議論がぐちゃぐちゃしている」) ・事前に終了状態と、プロセスを考える →まず全部意見を吐き出してもらってから、優先度の高い課題を選ぶ →発散ー収束のプロセスを踏む(バージェンスモデル) →集まって議論すべきこと、そうではないものを切り分ける(事前にメール共有するなど) ・会議のPrep 4つのP Purpose:会議の終了条件 Process:進め方・会議の長れ People:参加者 Property:会議室や資料 (お膳立てになりすぎてもいけない) ・参加者”いないと何が困るか?” ・会議の流れ”議論に必要な情報は何か?それを基にどう議論するといいだろうか?” で考える

0投稿日: 2023.12.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ会議の進め方に関する本。読みやすくわかりやすい良本。仕事上会議は多いが、本当に目的に沿った無駄のない会議ができていることは少ないと感じる。会議に使われる時間は仕事の中でもかなりのウエイトを占める。すぐに改善ができる点で実用面でも優れた本だと思った。 学びメモ ・愚痴る前に改善へ ・会議後に決まったことを確認する ・最初に会議のゴール、条件を確認する ・会議の時間配分を設定する ・会議の場でやるべきこととそうでないことを理解する。資料の目通しなど。 ・スクライブする。意見、問きと論点、決定事項をまとめておく。議論の見える化と整流化。 ・バージェンスモデル。意見を出し切ってから収束させる。 ・ブレストは分類分け、状態遷移で分けると良さそう。 ・問題解決のステップと論点がバラバラになっていないか、合わせて議論していくこと。 ・黙っている人、口数の少ない人にも発言の場を作ってあげる。そうしないと後から文句が出ることもある。 ・会議のステップは、準備、導入、進行、まとめ。 ・ファシリテーターは質問で勝負できると良い。思考を切り替える、新しい視点を与える、的確な質問を放り込みハッとさせるなど。 ・プレップ。事前準備。会議の進め方を考えること。参加者の選定、参加者の認識状態、参加者が抱く疑問や不満も考えておくことが大事。

0投稿日: 2023.12.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ要点3つ ①終了条件をはじめに共有 ②議論は問いと回答の積み重ね ③集まって議論するのは合意が必要なもの

0投稿日: 2023.12.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ他の方の評価が高いことに納得。 ザ・ファシリテーターみたいに物語形式でファシリテーションの進め方を説明している。分かりやすい。 ザ・ファシリテーターもいいと思っていたけど、さらに分かり易いと思う。 PREP法の説明は、この本で腑に落ちた。88の質問の説明では流し読みしてたけど大事だということがわかった。 ファシリテーションの勉強で一番最初に読むと良いかもしれない。

0投稿日: 2023.10.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ明日から実践してみたくなる、ファシリテーションのコツ。一見当たり前のことのように思われるけど、当たり前のことができていない人の何と多いことか。知ってるのと知らないのとで大きな差が生まれそう。 実践するのにちょうどいい量、難易度で、非常にGOOD。

0投稿日: 2023.06.17 powered by ブクログ

powered by ブクログファシリテーションが会社で必須スキルのため購入。 これまで会議はなんとなくやっていたけど、 会議にはスキルがあって身につけることができるんだと気づきを与えてくれた良書

1投稿日: 2023.05.06 powered by ブクログ

powered by ブクログとてもわかりやすい会議の進め方の本 単にテクニックを教えるだけでなくストーリー仕立てになっているので具体的にどのように改善していったらいいのかイメージが湧きやすい

0投稿日: 2023.02.28 powered by ブクログ

powered by ブクログよくあるグダグダな会議を成果の出る意味のある会議に変革するためのファシリテーションの基本をわかりやすく説明。①どんな状態になったら会議が終わるかを最初に明確に定義する、②時間配分を決める、③事前準備、特に会議の流れをシミュレーションする ④会話の骨子をホワイトボードに書いて見える化する など、直ぐ実践できるポイントを押さえている。早速実践してみよう。

0投稿日: 2023.02.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ面倒くさい本は読めない人なので、物語形式のこの本を読みました^^; 殆どの会社で、何が決まったのか分からないようなグダグダ会議に時間を取られてるんじゃないでしょうか なるほどなーと思えることも沢山あり、よし!やってみよー!と感じる内容でした ただ、自分一人だけで奮闘してもなかなか難しいのかなとも思います 一人でも良いから協力者が居ると全然変わってくるかな?と思います

0投稿日: 2022.12.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ隠れファシリとして目立たずやれるアクションから表立ってのファシリまで自分の仕事ですぐに使えそうな感触を与えてくれる。皆が会議の体験をよくする責任を持ってるという一節はとても共感 隠れファシリ的な動きしてくれる人が参加者にいると表ファシリとか主催者は本当に助かるよね

0投稿日: 2022.10.01 powered by ブクログ

powered by ブクログある場所で会議の進行をしなければいけない状況となり、あまりにうまくいかない為、Amazonレビューで評価よかったこちらを読んだ。結果、本当に読んでよかった! 物語形式で、実際の会議でファシリテーションをする為に、何をどのように実施すればよいかが段階を追って、非常にわかりやすく書かれている。 今まで一方通行、話が発散すると収拾つかない、自分ひとりで抱え込んでしまう…となっていた会議。この本で学んだファシリテーションスキルにより、参加者と一緒に同じ方向向いて、みんなでスッキリ結論を出せるような会議をしたいと思う。あと笑顔も忘れずに。

0投稿日: 2022.08.31 powered by ブクログ

powered by ブクログとりあえず、こちらのコンテンツも活用してみようと思う。 https://www.ctp.co.jp/strong_point/facilitation/

0投稿日: 2022.08.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ非常に良い本だと思う。 社会人になりたての頃に読んで、今回は再読だが、できてないところを見直したい。 1、終了条件とそれに至るプロセスを最初に決めてしまう 2、発散&収束させる→バージェスモデルを意識する 3、集まって議論するべき所とそうでないところを分ける →結論を出す、とか、選択肢から選ぶ、とかなら集まっ てやる。情報共有なら懐疑は不要。 4、課題解決の5階層を意識 5、参加者を選ぶときの基準は「いないと何が困るのか」 ■自社よくある 課題が出たら即改善の話になる→一回、課題を出し切ることに注力するべし。

0投稿日: 2022.07.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ読みやすいです。 ファシリテーションするきっかけとしては、とてもわかりやすくて実行しやすい本 なかなか実情に合わない部分もあると思いますが、参考になりました!

0投稿日: 2022.06.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ会議の進行やファシリテーションについて知りたいなら、まず本書を読むべき。 会議に対する進行や準備だけでなく、どういうところで抵抗を受けそうかまで記載されているし、ストーリー仕立てで頭にも入りやすいのでオススメ。 この本を踏んでから姉妹書を読む、もしくは、少し実践してから他の基本書(グロービズのファシリテーションの教科書など)に行くとよいのではないかと考える。

0投稿日: 2022.04.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ良くない会議の特徴 ①そもそも集まるべきではない → ⚫︎複雑な議論、合意を目指す場合以外は要らない。 8割くらい情報共有の会議。 ⚫︎資料読み上げは時間の無駄。 ⚫︎事前に資料を送って議論したいポイントをピックアップすれば良い。それが無理なら、会議始まってから読み込む時間を作ればよい。 ②どうなったら終わるかわからない会議は× → ⚫︎会議のゴールを決める。 ⚫︎ そのあと、時間割を決める。無限に長引くことを防ぐ。 ③決まったことを確認していない ⚫︎最後の5〜10分を使って、会議で決まったことを確認する。 ⚫︎次の会議があるからとか言って終わる会議、生産性0 【結論】 会議は若手が変えるしかない。 決まったことって〇〇という認識であってますよねって毎回聞く。 いろんな人の思惑や感情が入り乱れるものであるから、まずは笑顔と謙りまくる!

0投稿日: 2022.04.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分の会議の進行のためではなく、コンサルタント業務をしているクライアントの案件に必要な情報としてファシリテーションについて調べていた。 他にもファシリテーションに関する本を流し読みしたが、この本が会議の実践的な進め方が物語形式で具体的に説明されていて一番わかりやすかった。 自分の会議の進め方の勉強のために読み始めた本ではなかったが、実践してみようと思う。

0投稿日: 2021.12.19 powered by ブクログ

powered by ブクログすぐに実践することができるファシリテーションが数多く紹介されている。さらに、物語形式で読みやすく、とても役に立った。

0投稿日: 2021.11.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ会議の効率化について、ストーリー仕立てで順を追って学べる本。ストーリー内でも会議のシーンが多く記述されており、別途解説も挟まれているので、実際に会議を改善させようと試行するイメージも湧きやすい。 読み終わった翌日、自分が司会の会議で、本書で最初に言及されている事項を実践したところ、予想時間よりも15-20分ほど短縮した。 実践編:https://booklog.jp/item/1/4822257223 と一緒に読むとより自身での実践に向けた理解が深まると思う。

0投稿日: 2021.10.27 powered by ブクログ

powered by ブクログこういう物語形式って読めるかなって思ったけど、具体的でわかりやすかった。 1.確認する ①「決まったこと」「やるべきこと」を確認する ②会議の終了条件を確認する 2.書く(スクライブする) 会議中に書く3つのこと ◯意見:発言をそのまま書く ◯論点:質問や議題を「問」として明記する ◯決定事項:決まったことを「結」として明記する 色は2色から 終了条件、時間配分、結論、やるべきこと 3.ファシリテーションする ①事前に終了とプロセスを設計する ②発散ー収束のプロセスを踏む ③集まって議論することとそうでないものを切り分ける ⑤課題解決の五階層を理解する 1事象(何がおこっているのか) 2問題(具体的にどう困るのか) 3原因(なぜそれが発生するのか) 4施策(どんな解決策があるのか) 5効果(どの施策が効果が大きいのか) Prepの重要性 会議に向けた準備 Purpose(目的) Process(進め方) People(参加者) Property(装備) 時間が足りなくなったときの対処法 (参加者に選んでもらう) ・時間を延ばす ・なんとかピッチを上げて時間内に収める ・別の機会に再度議論する ・メールなどで対面せずに議論する

0投稿日: 2021.09.25 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

会議について、有効なものにしていきたいという思いから手にとって読書。 メモ ・決まったこと、やるべきことを確認する。 ・会議の終了条件を確認する ・議題ごとの時間配分を確認する ・発言を書く 意見、論点、決定事項 ・課題解決の5階層 事象 何が起こっているのか 問題 具体的にどう困るのか 原因 なぜそれが発生するのか 施策 どんな解決策があるのか 効果 どの施策が効果が大きいのか ・

0投稿日: 2021.09.24 powered by ブクログ

powered by ブクログファシリテーションの基本を学べた。 終了条件を決めること スクライブで議論をまとめること 事前準備の大切さ 話していない人に振る 決まったこと、やるべきことを確認する 一生の中の三万時間を有効に活用するためにも、会議の質を高める努力は絶対に継続する。

0投稿日: 2021.09.19 powered by ブクログ

powered by ブクログちょっとしたファシリテーションからの説明でわかりやすかった。 課題解決の五階層を意識する。 5 効果 どの施策が効果が大きいのか? 4 施策 どんな解決策があるのか? 3 原因 なぜそれが発生するのか? 2 問題 具体的にどう困るか? 1 事象 何が起こっているのか? 下の階層で意見が一致していないと、上の階層では意見が合わない

0投稿日: 2021.08.12 powered by ブクログ

powered by ブクロググダグダ会議の行き場がない状況。それをなくすのがファシリテーションだが、ファシリテーションという言葉を最小限にして誰でも理解と実践がしやすいように教えてくれる本。 agendaのある会議は多いけど、その会議のゴールは少ない。偉い人の長い話をうまく止められない。会議の事前設計をしていない。ほとんどその場の工夫や少しの準備でできるのに。 ちょうど今ひとつのプロジェクトで困っていたことなのでとても参考になった。

0投稿日: 2021.06.10 powered by ブクログ

powered by ブクログフレームワークに注目しがちだが、そもそも会議ってこれが大事だよね、が分かりやすく解説されていてとても勉強になりました。

0投稿日: 2021.05.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ小説仕立てでめちゃくちゃ読みやすく、さらには会議のファシリテーションのなんたるかが分かりやすく伝わるものだった。(葵ちゃんのお父さんのノートが良かった) まずは隠れファシリテーターになることを勧めてくれている。(終了条件と決まったこと確認) 試しに実践してみよう!と思える書籍でした。

0投稿日: 2021.05.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ非常にわかりやすく、今まで自分が会議に対していた不満に対して的確に答えを示してくれる。Kindleで読んだが、書籍を購入して手元に置いておく価値はあるかもしれない

0投稿日: 2021.05.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ「こんなに会議にかける時間っている?!」 うだうだな会議が長時間にわたって行われ、結論も出ず、時間が足りなかったと延長される毎日にピリオドを打ちたい…そう思って、この本を読んでみた。 結果、早く会議がしたい(笑) 会議にはファシリテーターが不可欠とはわかっていたが、その役割や働きなども明確に分かった。 最も大事なのは、本を読んで感激してできた気になって終わり…というのではなく、実際にやってみて学びを生かすことだ。 以下、備忘録。 ○ファシリテーションとは、あるゴールを達成するための活動を、促進する、容易にするための技術 1、「決まったこと」「やるべきこと」を確認する →参加者全員の認識を合わせる →決まったこと、やるべきことを確認する →やるべきことの、担当者、期限を明確にする 2、会議の終了条件を確認する ●どういう状態になったら会議終了!と言えるのか ●誰もがイメージできる状態を考える 3、議題ごとの時間配分を確認する ●時間内に収まりそうなのか確認する ●途中で残り時間を宣言する 4、書く (スライブする) 会議中に書く3つのこと ●意見:発言をそのまま書く ●論点:質問や議題を「問」として明記する ●決定事項:決まったことを「結」として明記する (終了条件、時間配分、結論、やるべきこと) 5、Prepする(会議に向けた準備の重要性とセオリーを理解し、次の会議に向け準備をすること) 「準備が完了した」と言えるのは4つのP揃った状態 ① Purpose(目的)終了条件の確認 ②Process(進め方)会議の終了条件に、どんなふうにたどり着くのか、どの順番で何を議論すればいいのか、会議の流れを考える。 ③ People(参加者)終了条件にたどり着くために必要な人を漏らさずに呼び、貢献しない人は呼ばない。 ④Property(装備)会議室、ホワイトボード、プロジェクター、場合によっては付箋紙やお菓子などの準備

0投稿日: 2021.05.02 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

とても役に立つ ストーリーを通して、さまざまな「テクニック」が活用できる文脈を理解できる。 会議を通して参加者がどうなっていたら会議終了と言えるか最初に確認しよう、という「確認するファシリテーション」や、論点、結論、意見などを明確化していく「書くファシリテーション」など、会議の主催者ではなくメンバーとなる機会の多い若手にもできることがある。もちろん主催するにあたっても、「準備する(Prep)ファシリテーション」で、会議を効果的にするために事前に構成、参加者、参加者への事前依頼事項などを考えることができる。 上記は必ずしも会議だけではなく、WS, イベントなどでと考えるべきこととして理解できる。 また、上記のストーリーを一社員が実現するには相当の難しさがあることも想像するだけで感じる。上司が事情を掴めていないなかで、自分も熟練しないまま新たな方法の導入をするには適切なステップを踏む必要があると思う。この本ではそのステップまで含めて描いている。焦らずにやってみる。

0投稿日: 2021.04.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ世の中の会議はムダで溢れている。新入社員でもわかるくらいやさしく、丁寧に会議の進め方が書かれている。この本1冊で会議の質はグッと高まる。

0投稿日: 2021.03.30 powered by ブクログ

powered by ブクログアニメ調の表紙だけで軽く見てしまっていたが、中身は理論的にファシリテーションを学べる良書。 小説仕立ての事例をもとに、自分たちがどのように取り組むべきかというロードマップにもなる仕様。 隠れファシリテーションであればすぐにでも取り組め効果も見込める。 会議の進行準備(PREP)の重要性も認識できた。 おすすめできる会議本。

0投稿日: 2021.03.01 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

生産管理の有名なザ・ゴールのように物語調になっておりすごくよみやすかったです。 こう言う会議、あるある〜!という無駄な会議を入社2年目の若手がコンサルの父と先輩を味方につけて少しずつ改革していくお話です。 参考になったポイント ・課題解決の5つの階層を意識する 1.事象 何が起こっているのか 2.問題 具体的にどう困るのか? 3.原因 なぜそれが発生するのか? 4.施策 どんな解決策があるのか? 5.効果 どの施策が効果が大きいのか? ・この5つの階層の下の階層で意見が一致していないと、上の階層では絶対に意見が合わない ・課題解決の議論で会議が混沌とするのはこの階層がズレてることが原因のことが多い ・黙っている人に話を振る 黙ってる理由は5つ a.議論についていけない b.何かモヤモヤした思いがあるが、まとまっていない c.何か言いたいことがあるが遠慮してる d.他の人と同じ意見なのでわざわざ話さなくて良い e.議論に興味がない ・時間が足りなくなった時の対処 終了の10〜15分前に選択肢を提示して、参加者に選んでもらう a.時間を延ばす b.ピッチをあげて時間内に収める c.別の機会に再度議論する d.メールなどで対面せずに議論する ・参加者に頭を使ってもらうための質問をする 参加者からの思考と少し違う立ち位置からの質問が効果的 例) だいぶ混沌として来ましたけど、この議論このまま続けますか? このテーマ、今話した方がいいですか? 何が分かったら、この議論に結論を出せますかね? 今の話を一言で言うと、どうなります? 今の、なんて書けば良いですか? あれ?結局、結論はどうなりますか? すみません、ちょっと議論を見失ってしまったんですが、論点はなんでしょう? ・会議の前に会議prepシートで事前準備をしておく

1投稿日: 2021.02.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ書いてあることの多くは基本的なことなのかもしれませんが、丁寧に言語化され、とても分かりやすく説明されているので吸収しやすいです。 小難しい用語や小手先のテクニックを覚えるということではなく、基本の型をしっかり整えるということが重要であると思いますが、この本はそれを体現しています。

0投稿日: 2021.01.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ会議がいつもうまく進まず発散してしまう、どこにでもありそうな部署で繰り広げられるファシリテーションによる改善。会議中の議論を見える化し、参加者全員に同じ認識をもたせる。あいまいな言葉で終わらせない等、すぐにつかえそうなテクニックがわかりやすく伝わってきた。著者の他の作品も是非とも読んでみたい。

2投稿日: 2021.01.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ会議の終了条件、決定事項、TODOを確認 書く際は、問いと結論を明確に 何かの反対意見は問いの形に 不明な部分は発言者にまとめてもらう 発言者の発言を明確に 質問、意見、懸念 課題解決の5階層 何が起こったのか 何が困るのか 何が原因なのか 解決策 施策の優先度(効果) 会議の準備 終了条件 参加者 いないと困る人 参加者の状態 何を知っていて、何を知らないのか 参加者の反応予測 議題 議題の進め方 必要なもの 事前に用意する資料など 誰が準備するのか 時間配分

0投稿日: 2021.01.16 powered by ブクログ

powered by ブクログどこの会社でも使える会議の進め方について書かれています。 まずは「着地点と時間を決めましょー!」等の効率よく会議を行うノウハウがわかります❕ ぜひぜひ読んでみてください。

2投稿日: 2021.01.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ会議終了時に「決まったこと、やるべきこと」を確認する。 終了条件を設定することで、ベクトルがそろう。 「今、何の問(論点)について話しているか?」を明確にすることが議論をかみ合わせるうえで極めて重要。 ※事前に、会議の目的、ゴールを明確にするだけでもかなり会議の質はあがる。

1投稿日: 2021.01.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ会議、ファシリテーション系の導入本としてはかなりよいと思いました。ファシリの基本的な構造も分かりやすいのですが、進行者でないメンバーが上司先輩と軋轢を生まないで進める順番や言い回しがリアルです。

2投稿日: 2020.12.31 powered by ブクログ

powered by ブクログこういう本を待っていた。仕事する上で会議は必ずあるもの。本書のテクニックを一度ものにしてしまえば、汎用性はかなり高いと感じる。後は「恥ずかしい」とか「自分には出来っこない」とか、そういったマイナスな感情を捨てるのみ。せっかくの会議をグダグダで終わらせるのではなく、充実した会議になるようにしっかりとファシっていきたい。

0投稿日: 2020.12.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ会議の組み立て方もかなり参考になる。それだけでなく、それを徐々に浸透させていく方法も言及していてGood。他の会議に関する本を読んだことはないが、まずはこの一冊で十分だと思った。

0投稿日: 2020.12.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ会議の基本を学ぶため、読みました。会議の基本は、準備とファシリテーション(何かを決めることを促進する、容易にする技術)です。 ◾️準備 purpose、process、people、propertyの4つのPが揃った状態にすること。 ◾️ファシリテーション 1.隠れ ①会議が終わったタイミングで、決まったこと、やるべきことを確認する。やるべきことは、誰が、いつまでに、何をするかを明確にする。 ②会議の終了条件を確認する。どういう状態になったら会議終了!と言えるのか。 ③議題ごとの時間配分を確認する。 目指すべき状態を共有しておけば、全員が勝手にその目標に向かってくれるようになる。 ④書く(スクライブする) 2.隠れない ①事前に終了条件とプロセスを設計 ②発散→収束 ③集まって議論すべきこと、そうではないものを分ける ④課題解決の5つの階層を意識する 事象→問題→原因→施策→効果 ⑤話していない人にふる ⑥最後まで言い切らせる 全てのビジネスマン必読の書だと思います。

0投稿日: 2020.12.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ三万時間。あなたが一生涯で会議に費やす時間。1日10時間仕事をするとして、8年分になる。 これを知った時衝撃を覚えた。「こんなに会議に時間を費やしていくことになるのか」。幸いなことに自分の会社は会議が開かれるのは月に一度ほど。それでもその会議の時間を有意義に過ごしているか?と問われれば過ごしていないと思う。以前から今の会議のやり方に問題意識があった。会議を変えるには隠れファシリテーターを目指せば良いと本書は語っている。この隠れファシリテーターはコツさえつかめば誰でも実践可能な方法だった。 隠れファシリテーターへのSTEP STEP1 決まったこと、やるべきことを確認する STEP2 終了条件、予定時間を確認する STEP3 ホワイトボードを活用する 隠れファシリテーターから前に出るファシリテーターへ STEP4 PREPするファシリテーションをはじめる STEP1 決まったこと、やるべきことを確認する (+誰が、いつまでに、何をするか) せっかく会議を開いても、何も決まっていない、何をすれば良いのかわからないことが多い。会議はそれ自体に価値があるわけでなく、会議で意思決定された会議後の活動に価値がある。なので、会議が終了したら「決まったこと、やるべきこと」を確認する必要がある。 隠れファシリテーターとして会議の最後に「決まったことは○○、やるべきことは○○。という認識であってますか?」と質問すると良い。そこでヤジや文句が出て議論がはじまったらより明確な意思決定ができるようになったと考える。 STEP2 終了条件、予定時間を確認する 会議が時間通りに終わらないのは、その会議の終了条件が決まってないから。これがないと”関係ない話、話が脱線する、議論すべきかどうか迷う”などが起こる。加えて、各議題にかかる時間を確認する。時間を決めておくと締め切り効果が期待できる。さらに会議中に残り時間を伝えるようにする。 隠れファシリテーターとして会議の最初に「どうなったら会議終了と言えるでしょうか?確認しておきたくて」と聞く。また、「各議題ごとの時間を確認したいのですが」と聞き、会議中は「あと〇分です」とぼそっとつぶやく。ここでさりげなくホワイトボードに議題、終了条件、時間配分を書けると良い。これができれば自然な演出で次のステップにつながるホワイトボードが導入できる。ホワイトボードさえ導入できれば隠れファシリテーターの本領を発揮できるようになる。 注意点として、絶対偉そうに確認しないこと!会議を主催している人のプライドを傷つけてはダメ。常にへりくだった態度を取ることを意識する。 STEP3 ホワイトボードを活用する 議論がかみ合っていないのは、話の整理ができていないから。ホワイトボードに発言内容を書き議論を見える化すると議論が楽になる。書くときに”意見、論点、決定事項”を書き分け整理する。議論は論点と回答が積み重なって成り立っている。複数の論点を同時に議論することはできない。たった今何の論点について話しているか?を明確にすることが、議論をかみ合わせるコツになる。 隠れファシリテーターとして会議の最初にホワイトボードに「議題、終了条件、時間配分」を書いておく。あとは出た意見をおおまかに書いておけば良い。全部書けなくても問題ない、たくさんはしょってOK。大事なのは決まったことを書くこと。もし心配だったら「もう一回言ってもらえますか?」や「今の意見はどう書けばいいですか?」と聞けば良い。 ここまでは自分が参加する会議を良い状態にするために、隠れファシリテーターとして活躍する方法を説明した。若手や中堅社員は他人が主催する会議に参加する場合が多い。参加者として会議を良い状態にするには隠れファシリテーターとして活躍する方が効果がある。また、会議は参加者全員に会議をよくする責任があるので、隠れファシリテーターから始めた方が良い。 ここからは、自分が主催する会議のやり方を説明する。 STEP4 Prepするファシリテーション Prep=Preperation:準備のこと 会議は事前準備がとても大事。事前準備の質が会議の質を決める。しかし、1人で何十時間と準備し結論まで握ってしまう「お膳立て会議」はやってはならない。時間効率が悪く、何も準備しなかった「グダグダ会議」とあまり変わらない。一人がサッと準備して、全員でキチンと議論して納得感の高い議論を短時間で出す方が、効率の面でも価値の面でも良い。 会議の準備は4つのPを整えること。 Purpose(目的):終了条件の確認。会議で何を達成したいのか? Process(進め方):会議の流れを考える。終了条件にどんな風にたどり着くのか、どの順番で議論すればいいか People(参加者):呼ぶ人を決める。終了条件にたどり着くために必要な人を呼ぶ、貢献しない人は呼ばない Property(装備):会議に必要なもの。会議室、ホワイトボード、プロジェクター、付箋紙、お菓子など これら4つのPを紙などに書き出すのがコツ。そうすると、事前に会議をシミュレーションでき「議論に必要な情報は何か?それを基にどう議論するといいだろうか?」と足りないものに気づき準備しておくことができる。想像力を働かせることが大事。ここまでできれば会議の7割はできたと言って良い。 これ以降は会議をフェーズごとに進ませる。会議は4フェーズに分けられる。 準備→導入→進行→まとめ 準備:会議の準備をする。会議室の手配、資料の準備、参加者への事前連絡 導入:参加者を議論のスタート地点に着かせる。終了条件の確認、時間配分の確認 進行:議論をスムーズに促進し、会議のゴールを達成する。議論の交通整理をする まとめ:議論をムダにしない。決まったこと、やるべきこと確認 会議をしていて時間が足りなくなった時、終了の10~15分前にどうするか参加者に選んでもらう。選択肢は4つ a時間を延ばす bピッチを上げて時間内に収める c別の機会を設ける dメールなど集まらず議論する ファシリテーターの心構えとして、ファシリテーターは間違っていい、否定されていい。参加者の理解が進み、議論が進んでいるなら立派に役割を果たしているといえる。 加えて自分が本書を読んで良かった気づきは、課題解決の5段階を意識すること。 課題解決の5段階とは 1事象:何が起こっているか? 2問題:具体的にどう困るか? 3原因:なぜそれが発生するのか? 4施策:どんな解決策があるのか? 5効果:どの施策が効果が大きのか? 課題解決の議論がうまく行かないのは、意見の階層が合っていないから。下の階層で意見が一致していないと、上の階層で意見が合わなくなる。うまくいかないのは階層がズレいてる場合がほとんど。今自分達が議論しているのはどの階層か?を意識すると良い。下の階層の意見が出て来たら優先して解決する。 本書を読んで、さっそく隠れファシリテーターとして活躍してみた。まず「決まったこと、やるべきこと確認」をしてみると、心配したほどヤジは飛んでこなかった。一番緊張したのは「終了条件、予定時間の確認」だった。発言前は自分でも分かるほど緊張していたが、言ってみると周りの理解が得られ、その日の会議は早く終わった。まだ、ホワイトボードは導入できていないが目指したいと思っている。本書にも書いてあったが、今の役職のある人は質の高い会議を経験したことがなく、グダグダ会議は自然の流れになっている。なので、その流れを変えるのは若手がやるしかない。これからもがんばってみる。

0投稿日: 2020.09.10 powered by ブクログ

powered by ブクロググタグタな会議…私の会社でもよくやってます。改善したいけど、どう改善したらいいの?という疑問にわかりやすく答えてくれる本。 しかも改善方法の説明は、2年目の若手社員でも実行できる初歩的なことから始まります。その初歩的なことすらできていない会社も多いのではないでしょうか? 日本の生産性が話題になっている昨今にお勧めしたい一冊です!

0投稿日: 2020.09.03 powered by ブクログ

powered by ブクログファシリテーションって難しく書かれがちだけど、この本の内容だとハードルがすごく低くて素晴らしい! 実践しやすく成果が上がると思う、良本です! Kindle Unlimited

0投稿日: 2020.09.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ素晴らしい本だった。 グダグダ会議として取り上げられているものは、自分の職場が見られているのかと思うほどリアルなもの。 そして、それらがファシリテーションにより、改善されていくのがとてもイメージしやすい。 冗談でなく、この本を全ての会社の必読本としてもらいたい。

2投稿日: 2020.08.21 powered by ブクログ

powered by ブクログものすごくわかりやすい会議本です。 ただのハウツーではなくストーリーになっているので、読みやすいし理解しやすいです。 会議に出席することが多くなり、拘束される時間も長くなってきて、会議を変えたいという思いがあり読みました。 2時間とか話していても結論が出ないとか、脱線しすぎて延長するなんて言うのはしょっちゅうなので、しっかりとファシリテーションすることが大事なんだなと思いました。 まずは隠れファシリテーションから少しずつ試して、だんだん力をつけていきたいです。

2投稿日: 2020.08.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ会議のテクニックがぎっしり詰まってます。今の自分に必要なことが多数。本当に参考になりました。 会議の前にしっかりと考えて準備することの大切さがわかった。

2投稿日: 2020.08.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ人生で大半の時間を使う会議をより良いものにするためのノウハウがぎっちりと、そしてわかりやすく詰まった本。 どうなったら会議終了と言えるか? スクラブ 4p すぐに実践できるノウハウがある。 手元にずっと置きたい一冊。

1投稿日: 2020.07.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

会議を短くしたいならこの本からがいいと思うし、おすすめの一冊だ! クソ会議が満映している我が社においても、導入したい手法がビシッと載っている良書と感じた。 コミュニケーションや課題解決の基礎的なことを人はできていなく、チェックできる仕組みと習慣こそが、最も効率的な会議を生み出すことがよくわかる。 prepなどは当たり前にやらないといけないことだが、実際自分もできていなかったし、きっまったことをきちんと確認することさえ、漏れていた。 個人的に毎回決まったことをメールで送りつけていルコとの方が多いが、組織全体が仕組みを理解し、成長しなければ隠れはファシリテーターとして努力しても本当の生産性は手に入らないし、組織は変わらない。 自分が主催じゃないからと相手に任せ、クソみたいな会議に時間を取られないように、周りへの不況も含めて活動をするとともに、自身も参加したくない会議での立ち居振る舞いは気をつけなければと考えさせられた。

0投稿日: 2020.07.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ会社員は人生で30000時間を会議に費やす。 日本にはびこる”ダメ会議”の特徴をあげたうえで、 身のある会議にするための手法をストーリー仕立てでわかりやすくまとめた一冊。

0投稿日: 2020.07.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ①事前に終了状態と、プロセスを設計する ②意見を発散させきってから次の議題に行く ・会議が終わったタイミングで、決まったこと、やるべきことを確認する。 ・終了条件を出す。「●●について意見を出してください」だと、終了条件がさっぱり分からず、意見をどこまで言ったら会議が終わるのか誰もイメージできない。 また、会議の目的に関わる。「議論したい」「情報を共有したい」は意味が無い。議論や共有の先には必ず何かあるはずなので、そこを終了条件として出してあげる。 ・会議で一番無駄なのは、資料を読み上げる時間。資料をざっと黙読して、相談しなければいけないポイント、議論したいポイントだけ話せばいい。 スクライブについて ホワイトボードに、発言をそのまま書く。そのとき、「意見」「問」「論点」「決定事項」と項目をかき分ける。 【課題解決の5つの階層】 5 どの施策が一番効果が大きい? 4 どんな解決策がある? 3 なぜそれが発生する? 2 具体的にどう困る? 1 何が起こっている? このうち、下の階層で意見が一致していないと、上の階層では絶対に意見が合わない。 【会議の4つのフェーズ】 準備→導入→進行→まとめ ①準備 終了条件とプロセスの設計 ②導入 終了条件と時間配分の設定 ③進行 意見、論点、決定事項の検討 事象の確認→困りごとの確認→原因の分析→解決策の洗い出し→絞り込み基準の合意→評価・取捨選択 ④まとめ 決まったこと、やるべきことを確認する 【感想】 自分はこの本を読む前は、会議というものの進め方も漠然としたものあり、終わりの時間も読めず、参加者の間で認識が出来上がったら終了、程度に思っていた。 また、濃密な会議というのは様々なテクニックを使って、複雑な議論を重ねることだと考えていた。 しかし、この本が進める(勧める)会議はそうしたテクニックを必要とはしない。 会議が始まる段階で終了条件と時間配分を決定し、会議の中では事象の確認や解決策の洗い出しといった議論の流れを整理し、終わりのときに決まったこととやるべきことを再確認する、としている。 事象の確認や洗い出しについても、特殊なことをやっているわけではない。 議論の中で各々が発言する内容を、「問」「意見」「論点」「決定事項」に分け、何が議論済みなのかを明確にするのが主目的だ。マトリックス分析やSWOT分析など、専門的なフローチャートを用意する必要もない。議論が後戻りすることがないよう、参加者全員に可視化できるようホワイトボードに整理するだけだ。 大切なことは、参加者全員が会議に主体的に参加し、起こっている物事への認識を一致させることである。この本が提唱する課題解決の5つの階層に基づき、階段状に意見を合致させていくことで、よりスムーズで後戻りのない会議が出来上がっていく。 この本を読んでから、自分も基礎的な部分(終了条件の認識と会議時間の設定)を参加者に示すぐらいは出来ると感じている。 会議をただのガス抜きで終わらない、より前を向いた濃密な時間に変えて、仕事の効率化を図って行きたいと感じた。

0投稿日: 2020.06.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ会議の本質とは、決まったこと、やるべきことが明確になった状態。 ファシリテーションとは、その目的を容易にする、促進させるための方法。 ミーティングや事後検証でも、議論していることがゴチャゴチャで結局決まったことが全員に浸透していないことがある。 本に紹介されている方法を使って、短時間で会議をやってよかったと思えるように実践しようと思う。

0投稿日: 2020.06.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ本書に書いてあることを実際に実行できれば生産性は上がるというのは十分わかる。ただし周りの理解や協力が必要で、そこがハードルになるかなと感じた。 ・会議が終わったタイミングで決まったこと、やるべきことを確認する。(誰がいつまでに何をするか) ・会議の終了条件を明確にする ・資料を読み上げることはしない。その場で目を通す時間を取る ・スクライブ(板書)で発言を整理する。発言を受け止める。 ・案を出し切ってから内容を掘り下げる議論に移る。

0投稿日: 2020.06.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ今やってる会議って本当に全て必要?会議の時間長くない?など、いつも自分が思っていたことにどんどん答えてくれる1冊だった。

0投稿日: 2020.06.17 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

読んでよかったと心の底から思えました。非常に読みやすく、どんどん読み進められるのにどれも大事な事ばかりで、それらがすんなり頭に入ってくる感覚はとても気持ちよかったです。会社員時代に本書に出会っていたらまた違う人生を歩んでいたかもしれないと思いました。 本書に書かれている様々なヒントは仕事をしていくうえで非常に参考になりますし、ストーリー自体もとても引き込まれます。全力でお勧めする一冊です。 ここから引用 会議ホワイトボードの字はゴシック体で、はっきり丁寧に書く。行間は空ける。文字間価格は詰まっても良い。角形のペンを使う。 書きやすいように議論することも、意見を言う側が考えて発言するようになり大切。議論をホワイトボードにスクライブすることは議論の可視化と議論の整流化につながる。

0投稿日: 2020.05.15 powered by ブクログ

powered by ブクログストーリーのなかで、ダメ会議がファシリテーションの技術を使う事で、少しずつ改善されていくので、大変理解しやすかった。 併せて何故そういったやり方をするのかも自然と理解できます。 ファシリテーション初心者にオススメです。

0投稿日: 2020.05.04 powered by ブクログ

powered by ブクログどうやってやれば生産的で有意義な会議を進めることが出来るのか、ファシリテーターの立場での方策を具体的事例で示した本。 この本非常にわかりやすく、すぐにでも実践出来そう。 会議の進め方、終了条件の設定、スクライブによる情報の共有などと基本だけでなく、バージェンスモデル、課題解決の5つの階層、会議の4つのフェーズとファシリテーターのスキル、会議のPrep、会議の目的別プロセスチャートなどの会議のノウハウを惜しみなく開示してくれていて、本当にためになる。 後は実践してどう組織に浸透させていくか、ココが大きな壁だが、やらないと始まらない。トライあるのみ。

2投稿日: 2019.12.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ職柄、会議、という大きいものだけでなく、対面での打ち合わせがメイン。 相手は基本的に聞き役、こちらが進行する。相手の承諾を得る。合意形成して進める。 という中で、どうしても打ち合わせがグダグダ、長いものになりがちで、準備不足とわかっていても、何を準備すれば効果的に働くのかが全く見えずにいた。 その解決の糸口が見えたのがこの本。 タイトルには「ファシリテーション」の文字はないけれど、ファシリテーションってそもそも?とか、話し合いの進行が上手くいかずに悩んでる人はまず手にとって欲しい。

0投稿日: 2019.12.04 powered by ブクログ

powered by ブクログホワイトボードファシリテーションとかできる人ならそもそも会議に困ってないだろと思う。けど、周りがクズな会議ばかりしてるのを改善しようという話ならまあわかる。

0投稿日: 2019.08.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ会社でファシリテーションする必要があり勉強のため購入。 かなり勉強になった。やるべきことが明確化されており、初心者にもわかりやすい。 早速少しずつ取り入れています!

0投稿日: 2019.07.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分メモ ・ネクストアクションの確認 ・議論中にネクストアクションが出た場合は赤字にするなど忘れない工夫をする ・アイディア出しは発散と収束を意識する ・会議の内外で議論が必要なものを分ける。例えば、意見出しは会議の前に行っておいて、絞り込みを議論内で行う。

0投稿日: 2019.04.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ会議ってなんて退屈なんだろう、意味がないんだろう、長いんだろう、終わらないんだろうって課題を抱えながら読みました。 会議ってのは発表会じゃなくて議論を進めていって決めたいことを決める場なんだなということをはっきりと理解させてくれました。 ひとりではじめるところから巻き込むところまで、会議はどうやればスッキリしていくのかがとてもわかり易く書かれていて頭にしっかり入ってきます。 実践で試しやすい部分も多いのでとてもおすすめできます。

0投稿日: 2019.03.20 powered by ブクログ

powered by ブクログファシリテーションの入門書として良かった。若手女性社員を主人公に据えたストーリー仕立て、初心者が実行しやすい事から提示して、徐々に深い内容に持っていっていく、入ってきやすい上手な構成。随所に入るまとめ(ノート・ホワイトボード)や補講も良い。

0投稿日: 2019.02.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ会議のスキルをここまで明瞭にわかりやすく著した本ビジネス書はにはじめて出会いました。「会議の6パターン」も区別されており、これだけ明瞭であればどのような職種であっても導入してみようという気になるというものです。 特に会議の設計という概念は日頃の業務ではまったく意識することもなく、たいがいは行き当たりばったりで議論を進めているので、早速事前準備をしっかりおこなおうという気にさせられました。 あとこの本では触れられていませんが、基礎的な論理思考も必要ですね、これがないと議論されている内容を聞きながら動的にファシリテーションすることは難しいかも、双方を身につけてこそ、だと思います。

0投稿日: 2019.01.06 powered by ブクログ

powered by ブクログファシリテーターの役割と、どうすれば周囲を納得させつつファシリテートできるかが分かる本でした。内容にリアリティがあり、自分の職場を連想しながら読んだらあっという間に読了しました。

0投稿日: 2018.11.23 powered by ブクログ

powered by ブクログファシリ関連の書籍はかなり読んだが、これが一番分かりやすいかも。 説明の範囲は若干狭いが、実務においては十分にカバー出来てるし、何よりも小説仕立てなので背景や、ミーティングの臨場感が伝わり易い! そして、第三者にファシリを教えることを想定すると、パパさんのコメントは非常に参考になる

0投稿日: 2018.11.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ具体的かつ実践的なノウハウを知れる本。会議がムダだと感じているなら新人でもベテランでも役立つ内容です。

0投稿日: 2018.10.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ会議の目的、プロセスの決定。 配布した資料の音読はしない! 当たり前だけど意外にやれてないよね。

0投稿日: 2018.10.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ会議の進め方・計画の仕方がわかる本。社会人なら読んでおくとよいかも。無駄な会議をしたくない、効果をあげたい場合はおすすめ。

0投稿日: 2018.07.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ10分程度で斜め読み。 会議に際して意識すべきは「背景、終了条件、時間配分」、また参加者は「誰が必要か」ではなく、「いないと困るのは誰か」の視点で選別するとよいとのこと。

0投稿日: 2018.06.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ残念ながら、とっても参考になりました。 「残念」なのは、我が社の会議に、まだまだ改善の余地があるためです。 しかも初歩的な部分で。 図書館で借りて読んだ本ですが、備忘録的に購入しようかな、と思っています。 部署のみんなに(会社のみんなにも)読んでもらいたいので。

0投稿日: 2018.01.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ「若手が隠れた主導として」「会議を良くしていく」物語です。 漫画でわかるでもなく、読みにくいビジネス書でもなく、物語としてすすんで行きます。挿絵も可愛いです。 タイトル通り本当にやさしい。 若手の娘が困っているつまらない退屈な会議について、父(プロ)がアドバイスをしていく。そして若手でもできるように隠れながら会議を改善していきます。 「このような本を手にする人は会議を主導している人であることは少ない」という部分にまさに踏み込んでいます。以前失敗したという登場人物を見てもそうでした。退屈な会議の原因である人物はこういう本を手に取ることは少ない。 それを考えればこの主人公はまさに適任!なにしろ「一番発言力が低いであろう若手」です。 漫画でわかる系も結局解説がビジネス書を簡潔にしただけ、だとかちょっと図解が多いだけ、になってしまいがちなのに、この本は「図解も挟みつつ、文章だけで理解しやすくしている」物語です。 何かを学ぶには物語が一番覚えやすい、物語が一番入り込めるとはよく言ったものです。わかりやすい。ファシリテーションは初めて聞きましたが、何度も出てきて少しずつ主人公とともに学んでいくので覚えられました。スクライブは図解があるのでよりわかりやすい。 普通にノートをまとめるときにも役立ちそう。 物語としても面白かった、新しいビジネス書。自信をもってすすめられる本です。

0投稿日: 2018.01.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ概要 架空の会社の会議に関する問題点や改善の様子が物語形式で語られる。主人公は入社2年目の新人で定例会初参加であり、新人の「会社のあたりまえ」にとらわれない視点で疑問などが提起される。 メンター役として登場するのは、コンサル会社勤務の主人公の父親。論理的に問題を整理し、合理的な解決法のヒントを与えてくれる。 理論の実践を主人公を通して追体験できる。 記憶に残った内容 議論は発散と集約のフェーズがある。 発言者には必ず言い切り型で話を終わらせるように、追加で質問していく。発言のないものにも話を振る。質問形式で議論を前に進めたり、方向を変えたりする。などの技術が役に立ちそう。 ファシリテーターは必ず正しい発言をするのではなくても良く、結果的に議論が前に進めばよいという考え方も、これからファシリテーターを担う人にとっては、構えずに取り組める。

0投稿日: 2018.01.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ読みやすく、わかりやすく、実践しやすい。 これまでに読んだ中で、最高の会議本です。 中でも、スクライブの効果は非常に高いと思います。 会議で「ノートを取る」という当たり前の行為を、「同じ内容を、各自が別々の紙に自分だけが分かるようにそっとメモしてる」と表現を変えただけで、とても奇妙で滑稽に思えますね。

0投稿日: 2017.08.31イメージしやすい

会議を改善するにはそれなりの立場でないとムリ、 という固定観念を、わかりやく砕いてくれる。 小さなこんなことから新人でも会議は変えられる、 というストーリーが理解しやすい。 ・隠れファシリテーター(目立たたずに会議を導く) から ・隠れないファシリテーター(会議を主導) という段階を踏んだ整理が素晴らしかった。

0投稿日: 2017.08.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ誰にでも始められる内容で良かった。 確認するファシリテーション 終了条件、時間配分、決定事項、担当者、期限 書くファシリテーション prep

0投稿日: 2017.08.16