総合評価

(9件)| 2 | ||

| 3 | ||

| 3 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ日本のJAZZ史を全て網羅しているわけではない。 1970以降の記述もない。 山下洋輔のエッセーにはよく登場していた相倉さん、どういう人かはわからなかったが、評論家だったというとがわかった。

0投稿日: 2019.09.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者のジャズに関する評論力(こんな言葉があるかな)は、凄いものがあると感じていたが、本書では戦後から70年の歴史を繙いている.ちょうど小生が好んでいるジャズのスパンと一致しているので非常に楽しく読めた.多くのプレイヤーがジャズの魅力にのめり込み、一時代を作ったことは一つのジャンルの音楽史としては貴重なものだと思っている.彼らがクラシックの素養を持っていたのも、ジャズがうまく発展した一つの要因だと思う.やはり基礎は大事なのだと痛感する.

0投稿日: 2019.04.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ戦後~70年代の日本のジャズ界で起きた出来事を、評論家という立場から目の当たりにしてきた著者の、生々しい回想録という感じを受けました。60年代、70年代はそんなに熱い時代だったのか、と。本当は、それらの流れを受けた現在について知りたかったのですが、残念ながら記述は山下洋輔登場を区切りとして終わっています。 不勉強にて、私はこの著者の方を知りませんでしたが、おそらくは記述内容もこの方の思い入れに偏っているところもあるのだろうと感じました。でも、ミュージシャンのすぐ側で生で見聞きしてきた方の話は面白い。現在のジャズ界の大御所が大御所たる所以もよくわかりました。

0投稿日: 2016.06.26私的だがこれが日本ジャズの現実

長らくジャズ評論会の長老として活躍していた相倉久人。 惜しまれつつも今年2015年、亡くなってしまった。 ジャズをただの曲として評論するのではなく、 社会の事象、個人の意志としてのジャズを語り続けた。 本書は1931年生まれの相倉久人が共に過ごしたジャズを体験として語っている。 音楽後進国であり、世界の流れとは別だと思われていた日本で、 アメリカのジャズ発生よりわずか後にジャズが奏でられていた。 戦前すでにスイング・ジャズも演奏され、 戦後日本は洋楽=ジャズと呼ばれもした。 駐留米軍との関係から進化した日本の音楽と音楽業界。 その後のジャズ喫茶や前衛芸術のひとつとしてのジャズなど、 日本が展開した独自のジャズ史を生で見続けた男の生涯の記録。

6投稿日: 2015.10.05 powered by ブクログ

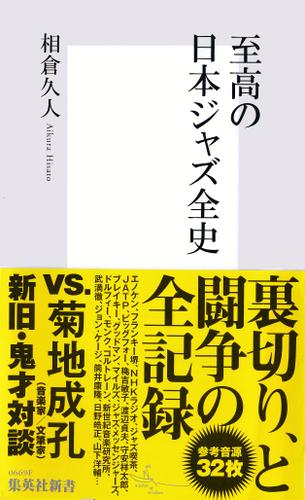

powered by ブクログ[ 内容 ] アメリカ・ニューオーリンズでジャズが生まれてわずか一、二年後の大正年間の日本に、すでにジャズを演奏する日本人がいた。 以来、発祥の地から遠く離れた辺境の島国・日本で、この新しい音楽はいかに進化、変貌したのか? 戦後の混乱期からその現場に居合わせた著者独自の視点から、ジャズ喫茶やナイトクラブに渦巻いた熱狂、コルトレーン、モンクら著名ミュージシャン来日の舞台裏、新たなジャズの潮流、山下洋輔の登場、若きミュージシャン同志の対立と別離…など、驚くほど多彩な日本ジャズの来歴をたどる。 各時代別に厳選した、参考音源リスト付き。 [ 目次 ] 序章 未知との遭遇―ジャズが日本にやってきた 第1章 カルチャーショック―史上最大のブーム到来 第2章 椅子取りゲーム―本家アメリカのお墨付きは? 第3章 ファンキーブーム―それはフランス経由でやってきた 第4章 “モード”の時代―アイデンティティ追求へ向けて 第5章 発想の転換―やっと答えが見つかった 第6章 テイクオフ―異種格闘技の密林を抜けて 第7章 目下飛行中の日本ジャズ―菊地成孔との対談 [ 問題提起 ] [ 結論 ] [ コメント ] [ 読了した日 ]

0投稿日: 2014.10.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ戦後のジャズ批評の黎明期に評論家として登場し、その後、主流のジャズ雑誌の評論家との論争で権威主義に嫌気がさし、執筆業から距離を置き、演奏の現場に活動を移し、数々の演奏家の表現者としての覚醒(?)に対して触媒のような役割を果たす。コルトレーンの急死を機に、ジャズの終焉を示唆し、理論的な内容に傾倒した評論集を数冊出した後、ジャズ評論から身を引く。このあたりの事情が平易に語られています。日本のジャズの一番、過渡期の演奏音源があまりにも少ないことが惜しまれます。

0投稿日: 2013.04.30 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

大正期から70年代まで。日本人がJAZZをどのように受容したのか、歴史を舞台裏から証言する意欲作。日本人プレイヤーの歩みと(著者は土着化した和製JAZZを高く評価)、大物の来日公演とJAZZ文化。全史を駆け抜けた著者がうらやましい。 「芸術であれエンターテインメントであれ、それが何であるかを決めるのは、作る側でなく受け取る側。受け手がいなければ、どんなすごい演奏をしても、あだ花」が持論。【著者に会いたい】『至高の日本ジャズ全史』(集英社新書)相倉久人さん:朝日新聞 http://book.asahi.com/reviews/column/2013020600012.html

0投稿日: 2013.02.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ実際に会った相倉さんはとっても穏やかで且つかっこいいんだけど、 『至高の日本ジャズ全史』を読んでみたらその凄まじい人生にびっくり。 唐十郎に「相倉さんはいってみれば『触媒』のような人間」といい当てられたそうで、少しでも接してみるとそんな大きな受け皿を持った素敵な方だとすぐに感じた。 この新書のどこの章も勉強になった。章ごとに参考音源の図版も載っていて古いものばかりで興味深い。 今まで、ジャズというものをどうとらえたらいいのか分からなかった けれど、「ああ! こういうことか!」と突き抜ける箇所がたくさんあった。 それと、相倉哲学がものすごく納得いくものばかりで私がずっと感じてきたことが、文章によってこんな風に表現できるもんなんだ、と関心しっぱなし。 途中で内田樹さんの言葉も引用されている。やはり何か根底で通じるところがあるんだと思った。 さすが、「楽器を持たないジャズ・マン」。 菊地成孔との対談の中、 「あのね、世の中、防御の姿勢取ったらダメですよ。そうすると必ずどこかに盲点ができてしまう。だから構えないで、身体的精神的にバネを利かせて、風を感じたらパッと動くというのが必要なんですね。」 かっこいい!! さて、次に読むのは 『相倉久人のジャズ史夜話』(アルテスパブリッシング)★

0投稿日: 2013.01.13 powered by ブクログ

powered by ブクログジャスについてのもっとも重要な書き手のひとりで、大所高所ではなくいつも現場にいるというスタンスは「逆三角形理論」そのまま。権威を排し、滞留せず。それにしても狭くドロドロな人間世界はどこも一緒ですね。

0投稿日: 2012.12.20