総合評価

(44件)| 8 | ||

| 20 | ||

| 6 | ||

| 3 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ鹿児島のお話がたくさん出ていて驚きました。 絶妙な、鹿児島における人と経済のバランス。 数字の見方。ストックとフローのお話。 出版から10年近く経っていますが、今まで考えたこともなかった視点が提示されていて、とても興味深かったです。

0投稿日: 2020.02.16 powered by ブクログ

powered by ブクログこのお二人の対談面白いです。地域資源のフローとストック、確かになと。村民の所得は少ないけど、豊かに暮らしている人達はいるし、逆もあるな。

0投稿日: 2020.01.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「経済成長がなければ幸せに生きることはできないのだろうか」という主題のもと、地域コミュニティづくりを行なっている山崎さんが現場で日々感じていることを藻谷さんがわかりやすく解説していく。 経済の目的は、「みんなが幸せに生きること」であって、そのための方法はお金を稼ぐことだけではない。 事業を通じて、友達が増えた。人からありがとうと言ってもらった。そういった儲けも幸せを生み出すことができる。 経済成長ありきの経済偏重主義を見直し、文化的な成熟した社会を造っていくためには、「いかにして稼ぐか」と同時に、「ゼロ成長で豊かに暮らす方法」や「少ない人口で楽しく生活する方法」をデザインしていこう! 感想 幸せの定義って人それぞれで、「お金だけが幸せじゃないよね」って議論は、ある程度お金を持っている人の幸福論のような気がしてた。だけど、友達を作ることとか、人からありがとうと言われることは、お金を持っている持っていないに関わらず、幸せを感じられることだなって思った。 日本は震災後の幸福度が上がったそうだけど、他人との比較ではなくて、感謝や共感を通じて幸せを感じられる世の中になったらいいなぁと思うし、自分もそうしていきたいなと思った。

0投稿日: 2019.05.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ【由来】 ・図書館の新書アラートで山崎亮のことを知り、どんな人かamazonで調べたらこれが関連本で出てきた 【期待したもの】 ・藻谷浩介でもあるので原先生との話のネタにもなりそう 【要約】 ・ 【ノート】 ・ 【目次】

0投稿日: 2018.10.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ2012年7月7日に出た。 このタイミングは、いま思うとなかなか意味深長かも。 2011年3月11日の東日本大震災と 2013年8月の『里山資本主義』の間にあたる。 藻谷浩介が、『デフレの正体』(2010年)を出して ベストセラーとなった。 独特の人口論で、なぜ消費が延びないかを謎解いた。 なんのことはない、消費したくとも若い働き盛りの世代に余裕がないからで、その機会を奪い取っているのが団塊世代という仕組み。 そして震災。 ここから考え方が大きく変わった。 お金で買えないものへの価値。 普通に家に帰って、普通に家族と語らってという暮らしの尊さに気付いた。 山崎亮が『コミュニティーデザインの時代』を出したのが2012年9月。 つまり、この本で、藻谷と対談、というより、藻谷から経済成長でない幸福のあり方を、経済という観点から問いただした。 どうも、藻谷はこの段階で『里山資本主義』の出版が視野に入っていたのではないかと思える。 安保法制が成立し、若いひとたちから始まった平和を求めるうねりが生じた2015年。 地方創生のかけ声が生じたこの年から、もう一度、 震災で変わった価値観をどう描くかを真剣に考えた2012年という時代の2人の問いかけから掬い上げることのなんと多いことかと感じた。 藻谷が概論的に経済学的観点からの幸福論をもう少し精細にした本が読んでみたいところ。 とくに「限界効用の逓減」あたりについて、より詳細な論考を望みたい。

0投稿日: 2015.10.19 powered by ブクログ

powered by ブクログさらっと読めて、正直あまり印象に残ってはいない。インタラクションから色々な取り組みや概念の有機的なつながりが読み取れるのは良いし、この業界の鳥瞰はある程度できるようになる気がするが、あくまで取っ掛かりのための入門書という印象。

0投稿日: 2015.01.12 powered by ブクログ

powered by ブクログコミュニティーデザイナーの山崎亮氏と日本総研の藻谷浩介氏による対談から生まれた本書。 経済成長というのは一つの指標であり、それに比例して幸せになるとは限らない。 4章のタイトルにある通り、まさに「幸せは計るものではなく、実感するもの」ということだろう。 ただ、ブータンのように国民の幸福度が高いといわれている国は、発展途上であるからこそなのかもしれない。 つまり、高度成長期を経てモノの溢れる時代を経験する前の日本人は、今のブータンの人々と同じような感覚だったのかもしれない。 ブータンと日本の違いは、モノの豊かな時代を経験し、物欲というものを実際に体感しているかどうかだ。 「物欲まみれ」というステージをきちんと通り過ぎた後で、初めて次のステージに行けるのではないかという藻谷氏の意見はまさにその通りで、今私たちはその岐路に立っているのだろうと思う。 幸福とは人それぞれ違うから、正しいも間違いもないのだけれど、経済的な面より、精神的な面で豊かになりたいなと思う。 そして、色々な選択肢が増えればより幸福に近づけると思う。 また、各地に素敵に生活している人がたくさんいることを知って元気が出た。 どんな世の中でも逞しく生きていく力を身につけたい。

0投稿日: 2014.10.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ目からウロコ、経済のこれからの考え方と可能性、地域や個人を豊かにするための考え方が書かれている。山崎亮さんの本の中で、1番素晴らしい。

0投稿日: 2014.07.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ201405/ 行政に呼ばれて僕たちがコミュニティの話を聞きに行っても「特に問題はないから何もやらなくていい」という回答ばかりな町もあります。しかし、実際には商店街は空き店舗だらけ、小学校も統廃合が繰り返され、耕作放棄地が増えている。町に住む人が自分たちの町の課題をしっかり認識していない場合が多いですね。/ どうせ市民活動をやるのだったら、市内各所でバラバラにやるのではなく、駅前の広場や空き店舗、あるいは駅中、駅近くの神社などを利用しましょう、と呼びかけたのです。そうすると、それぞれの活動団体のファンがさらに駅前に集まる。その人たちが活動団体のプログラムに参加して、ついでに商店街で少し買い物して帰る。そんな循環をつくり出そうというのが、今延岡で取り組んでいることです。/ 実は同じ日本でも場所によって、ストックがひじょうに豊かにある所と、ストックを摩耗させてしまって日銭がないと生きていけない地域があるのです。ストックがきちんとある所はそんなに日銭がなくても幸せに生きていける。みんなが家や農地を持っていて、海産物にも恵まれたさっきの海士町なんかがそうですよね。鹿児島もそうなんです。今は目先では儲かっていないけれども、人材のストックがちゃんとあり、償却の終わったビルもあって、ある程度の購買力のある層がいる。そういうストックがあると、所得が低い県でもそのストックで食いつないでいけます。/ 今までの話を整理すると、まずは①仮定を積み重ねてつくられた経済成長率の計算が実体とずれてしまう。次に②経済成長率の計算が仮に正確にできたとしても、それは平均値の話なので、そのなかにいる個人個人の富の増加ペースとはずれている。さらに、③経済成長率が本当に高い地域に成長を実感できている人がいたとしても、そこで測っているのはフローであって、過去にその人がどれだけストックを蓄積できているかという話ではない。その人の暮らしている地域にどれだけのストックがあるのかという話もこの数字には出てこない。これは青森の例を出すとわかりやすいでしょう。ストックが少ない県なんだけれども、さっきのグラフの時点では核燃料サイクル基地の建設がピークだったことから、たまたまフローが大きくて経済成長率が高くなったのです。おしまいに、④経済的にストックがあってかつ成長していたとしても、その人が人間的に幸せになれるとは限らない。このように数字と実感の間には、四重のずれが生じてしまうわけです。/ もともとコミュニティデザインあるいはコミュニティプランニングと呼ばれる仕事は1960~70年代に一度アメリカから輸入されているのです。その時、アメリカで言われていたコミュニティデザインあるいはプランニングというのは、ニュータウンをつくる時に知らない人たち同士がどうやってコミュニティをつくるかを目的としたものでした。つまり、地縁型のコミュニティ、自治会をどうつくるかというものでした。/ ただそれが30~40年経つ間に、日本ではまあまあ経済成長してニュータウンも一通りでき、人口もガンガン増えていく時代ではなくなり、むしろニュータウンの中から少しずつ空き家が目立ってきました。そして90年代から2000年にかけて、もう少し違うタイプのコミュニティデザインが必要ではないかという気運が生まれたのだと思います。その時に問題となっていたのが、孤独死だったり隣に誰が住んでいるのかわからないという状態でした。それはある種の犯罪につながったりするかもしれないし、そういう人びとのつながりのなさが問題になってきて、これはもう住棟配置をどう工夫しても解決できるものじゃないなということが見えてきたのです。ハードだけで人のつながりをつくるのが難しくなってきて、NPOの人たちと協働しながら、ソフトのアイデアで直接、人と人をつなげていかないといけない時代になってきたのだと思います。/ いつの間にか、アダム・スミスが描いたような「いつか経済が成長してみんなが豊かになり、人類が殺し合うことはなくなる」という世界観から、「成長しろ」ということだけがイデオロギーとして取り出されてい待ったんです。/ 幸せは計るものではなく、実感するもの/ 何を持って幸せの目標とするのかがないままに、単に金勘定上損だからと言い出すと、実は日本の存在自体が金勘定上、損だったりするのです。世界の果てからわざわざ資源を運んできて、わざわざ製品をつくって元の所に売って戻すなんて、エネルギーの無駄でしょう?しかもそこが天災多発地帯で、東日本大震災がユーロショックを誘発したりするわけですから、本当はそんなところに経済力があると困るのです。日本がなくなった方がいい・・ということだってあり得るのです。/ どこで線を引くかというと、やっぱりある程度そこそこのフローとストックがあって、ある程度みんながハッピーに暮らせている所。移住させるとかえってみんながアンハッピーになって、おそらくお金もさらにかかってしまうような所。それとは別にお金では測れないけれど住んでいる人がある程度、幸福になれる仕組みが備わっている所。そこら辺を勘案しながら、個別具体的に考えないといけません。/ 今世界に評価されている日本の伝統文化は、まったく人口が増えなかった江戸時代後半に発展したものなのです。/ 中山間離島地域では、自治会や老人会や婦人会のような地縁型コミュニティの力が強くて、「しがらみ」という言葉に代表されるように過度な結びつきが活動を抑制していることが多い。若い人が何かやりたいと言っても、自治会、婦人会、老人会の手前、勝手なことはできないよという雰囲気がある。監視の目も含めて、一般的に地縁の結びつきが強すぎる場合が多いです。そういう場合は、テーマに特化したコミュニティをつくっていくことが多いのですね。だから、中山間離島地域では地縁型の自治会や区会を前提として、さらにテーマに特化したコミュニティをどうつくり、お互いに刺激しあえるかを計画することになります。/ ある意味、明治時代の東北に行ったことのある現代人がいたとしたら、今のブータンと同じことを感じたかもしれないと考えます。でもやはり、その後の時代にはみんな物欲にまみれた。しかし、21世紀になって震災になってみると助け合いましたよね。だから、一旦物欲まみれというステージをきちんと通り過ぎた後で、やっぱり物欲だけではしょうがないというところに至って初めて、次のステージに行けるのではないかと思います。だから私は、ちょっとブータンに危うさを感じています。日本は、むしろ物欲を通り過ぎるところまで来ているので、逆にブータンにはできないような別の幸福度を入れても良いように思います。/ 東京都青ヶ島村/ 人口214人(2005年国勢調査)、日本最少の自治体だ。東京より船で11時間の八丈島からさらに70km南の絶海の孤島。全周が断崖絶壁で、南半分には巨大な火口が開く。「八丈島の黒瀬川」(黒潮本流)を突っ切る困難から、往来は毎朝1便のヘリコプター頼みだ。海水をひんぎゃ(火山の噴気)で3週間乾燥させた「ひんぎゃの塩」は全国に通販されるが、村の歳出12億円に対し村税収入は4000万円に満たない(2005年度)。なぜそこまでして住むのか、その理由は島の歴史にある。江戸時代半ばまでは、火口の中の池のほとりで豊かな農業が営まれていた。しかし1785年の大噴火で全島が被災、救難船に乗れなかった130名が命を落とす。助かった200名は八丈島内の荒地に入植し、艱難辛苦の末39年後に全員で「還住」(帰島)。溶岩で埋まった火口内をあきらめ山頂の北側斜面に甘藷畑を開拓、11年後ついに検地を受け年貢を納めるに至り、誇りを込めて「再興」を宣言した。当時の年貢も現代の天然塩売り上げも微々たるものだろう。だが生を受けた土地に根ざして道を拓き、微力でも社会参加を志す意思の尊さは、他所の住民に勝るとも劣らない。地震が多発する火山列島・日本に住まう者として、彼ら還住者の子孫の思いを否定できようか。/

0投稿日: 2014.05.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ地方がいいとか、都会がいいとかじゃなくって、時によって居場所の選択ができる自由を守るために、地方は存続する必用があるんだってこと。わたしも、えらぶは好きだけど、都会に住んでるからこそそこに魅力を感じるわけで。それは中途半端な関わり方なのではなく、わたしなりの関わり方の自由が、えらぶが存在していることで許されているんだなぁと思いました。

0投稿日: 2014.04.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

山崎さんの幸福論を藻谷さんの経済論が説明するような展開。藻谷さんの的確な論理が素晴らしい。 SY(数字が読めない)だった自分に反省しながら、示された数字を吟味。日本のストックや豊かさがわかる。 日本は文化を認められる国にならないといけない。 先日読んだ池上さんとダライ・ラマ14世の本と共通する点だ。 以下メモーーー> 富山・福井は所得は高いがまちはお洒落ではなく、人通りも少ない →京都・大阪、金沢、東京に買い物に行ってしまう。 徳島→神戸大阪へ 延岡は九州で時間距離が一番遠い(空港から) 経済成長と幸福度(実感)が違う4つの理由 ①過程を積み重ねてつくられた経済成長率の計算が実態とずれてしまう ②経済成長率の計算が仮に正確にできたとしても、それは平均の話なので、そのなかにいる個人個人の富の増加ペーストはずれている。 ③経済成長率が本当に高い地域に成長を実感できている人がいたとしても、そこで測っているのはフローであって、過去その人がどれだけストックを蓄積出来ているかという話ではない。 ④経済的にストックがあってかつ成長していたとしても、その人が人間的に幸せになれるとは限らない。 マクロ経済学は平均で全てを語れるというイデオロギー フローの年収があるポイントを過ぎればそれ以上伸びても実感はさほど伸びない 税収がない→貧乏ではない どの自治体も半分以上は国からの金 一部は国や県が持っていく仕組み 税収がいい→国にとられる→ストックがない お金で住む場所を決めたら鳥取県の人はみんな大阪に移住 2011年も輸出は殆ど落ちていない 燃料の輸入で1割輸入額が増え僅かに赤字 所得黒字=外国へお金を貸したり投資をしたりの配当 は14~16兆円/年間の黒字(16兆=3.11の被害額相当) 日本は海外との競争で負けて追い詰められている →根拠不足の脅迫概念 対中国、韓国、米国で国際収支でずっと黒字。 貿易収支で赤字なのはスイス・フランス・イタリアなど 高度な消費が文化を生み、文化がお金を稼ぐステージ ブータンの幸福論を取り入れたら? 日本人は他人が下がると自分が上がったと思う →互いに相手を落とすかもしれない 平均点の高いクラスに入っても平均点を下げるだけ マイナス成長という言葉 成長しないといけないのか 「経済成長がなければ私たちは豊かになれないのだろうか」 ラミス氏は2000年に「放射能つきのユートピア」という言葉を登場させている

0投稿日: 2014.03.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ対談本は内容が薄くて好きではないが、この本は学ぶべき要素がつまっていた。経済成長率はフローしかみておらず、ストックは測れない。地域のストックは人材、自然、つながりなどのソーシャルキャピタル。このストックを活かして幸せに暮らし続けれるのであれば成長は必要ない。里山資本主義につながる前提となる価値観に感銘を受けた。

0投稿日: 2014.02.28もっとスピード落とした暮らししませんか?

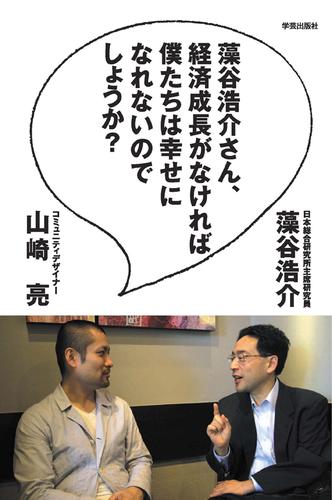

コミュニティデザイナーとして、過疎や不況などの問題を抱える地方都市のコミュニティ創設、再生を手がける山崎亮と日本総合研究所調査部主席研究員で日本全国に自ら足を運ぶ地域エコノミストでもある藻谷浩介。 ふたりが鹿児島マルヤガーデンズや青ヶ島など地方の実例を取り上げながら、日本人が幸せになるために、経済成長は本当に必要かを問い直す対談本。 東日本大震災を経て、多くの日本人は人生において何が必要かを見直すきっかけになったと言われている。一瞬で生活のすべてが無に帰したとき、人が必要としたのは経済の成長ではなく、より根源的な生きている実感だった。 経済成長という平均化された数字で示されるものは、関係がないとはいえないが、個別の幸せを測ることはできない。改めて自分たちが自分たちで決める幸せについて、わたしたちの未来について考えてみたくなる。

3投稿日: 2013.11.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ経済成長以外にも、幸せになる方法はある。日本はそういった選択肢を持っている。自分にとっては何が幸せなのか考えさせられる。

0投稿日: 2013.08.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ最近の日本の、特に地方の地の魅力とマクロ指標が指し示すこれからの日本人の気持ちの持ち方を、お金の使い方を、わかりやすく、シンプルに伝えてくれる本。 藻谷浩介さんが前面に出た本のようにも感じるが、山崎さんの想いがそれを覆い包んでいて、不思議な一体感を感じる。

0投稿日: 2013.05.13 powered by ブクログ

powered by ブクログP182「儲ける」が、お金のことしか意味しなくなったところにも、経済成長至上主義が感じられる。 田舎に必要なのは駅前のスターバックスではなく、山奥のカフェだ、ということを最近の経済統計を用いつつ説得力溢れる解説で訴える。経済成長率という指標には現れないソーシャルなストックの重要性がよくわかった。よく経済成長と地域活性化はそぐわないという問いは、「『みんなが幸せに暮らすため』という目的を忘れたお金だけの成長の議論は、実はすべて極論になってしまう」。 経済指標のロジックに惑わされてはいけない。現実に生きている人たちの幸福感は全く反映されていない。「真実を理解するには一つひとつをちゃんと考えていかないといけません」。そして一般的にイメージされる幸福は「平均は平均でしかなく、ここの事実はそれとは別に存在する」 あらゆる疑問に対して反論し、経済成長至上主義から脱却して、イタリアやフランスのような文化国家への脱皮を訴えている。

0投稿日: 2013.03.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ私たちが充実した暮らしを送るには、経済成長率という物差しが必要なのか。全国の実状を知る地域エコノミストとコミュニティーデザイナーの対談から、その答えのヒントを得る。

0投稿日: 2013.03.27 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

経済学のうわべ、一般論だけをなぞっただけではわからない、 数字の意味や統計のからくり、そして現実との擦り合わせ。 今後、日本の地域社会を考える上で、 地域経済、国の成長、地域の成長やストックについてどのように捉えるべきか、 今後20年の課題として何を考えるべきか、 何を指標としたどのような地域づくり、社会づくり、国づくりを目指すべきか。 一つ確かなのは、 確固とした指標やものさしも、あるわけではないということです。 地域が抱える問題はそれぞれだし、 今後の日本の未来だって誰かが正確に占えるわけではないのですから。 良い本です。

0投稿日: 2013.03.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ山崎さんのような仕事をされている方でさえ「儲けたい」とは思う(金銭的なことを含んだ、多様な意味において)わけで。 「儲けた」という実感を主観ではなく、数字に置き換えたデータでもって「幸福論」として定義し、一個人として実感しなおし、またそれがあることによって共有化が図られる・・・なんてことは全然書かれていません。 どうやったら幸せになれますかね?お金はあんまり無いんですけど。 っていう、全国のチョイ貧乏人、チョイ貧乏自治体。 それらに対して、藻谷さんがわかりやすく説明し、さらなる学習のための道をほんのちょっと見せてくれる、ユーモアたっぷりの対談が載ってる。 そんな本です。 安心して読み進めながら、各種データには真剣に目を通しましょう。藻谷さんの話は笑いながら何度も読み返しましょう。 そんな本です。面白かったです。

0投稿日: 2013.03.09 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

そう、幸せってなんだっけ。 経済成長がなくても幸せにはなれるんでしょうけど、そこは最低限、明日の生活が保障された上での話。 だけども全国のいろんな地域で町づくりに励んでいる人がおるってことが、しかも楽しみながらやっとるってことが、なかなか嬉しい。 突っ込んだ話はないけども、興味深い話が多かった。

0投稿日: 2013.01.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ金持ちはそれだけで幸せか?そんなんではないと思い始めた僕。お金は確かに必要さ。でもぼくは必要な分の少し多めにあればいいと思うんだ。必要以上の銭を稼ぐためにあくせく働くよりも、持っているお金を使ってみんなで楽しく生きていった方がいいんじゃないかな。 という仕事を実践している山崎さんが街づくりで関わった地域の人たちの生き方に、経済学者の藻谷さんがコメントをつけてわかりやすく山崎さんの思考に迫ります。 読んでください。

0投稿日: 2013.01.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ経済の基本と、地域デザインの基本。 本書内の藻谷さんの話はわかりやすく、今まで自分で持っていなかった経済学の視点を持つことができた。 都会から離れた地域だからこそ、お金よりも先にくるものがあるのかもしれない。でも、都会のせかせかした街をみていると、いまの日本に必要なものが地域にはある気がした。

0投稿日: 2013.01.03 powered by ブクログ

powered by ブクログおっしゃることはごもっともである。現代社会は物が溢れすぎているし、電気も遣いすぎだ。そういう都会的生活を見直して、何もない田舎暮らしをしようというのも、分からなくはない。でも、例えば山でひっそりマタギの生活をしていた人たちが「私たちもテレビが欲しい、冷蔵庫が欲しい」と思ってお金を稼ぐために都会へ出稼ぎにやってきていた、という話もかつて読んだことがある(→「マタギのむら―民俗の宝庫・阿仁を歩く」http://booklog.jp/item/1/4784519025?rating=3#review)。なんだか複雑な気分である。なにごともスッパリした解決策はないな、という感想です。

0投稿日: 2012.10.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ人って比較しないと生きられないのかなあと 思った。 国の経済成長が 去年より劣っていても、 個人個人の幸福度が、去年より高まっていれば、いいんだよね。 でも、やっぱり昨年比で経済が縮小しましたとかいうニュースみると、 不幸感ただよるし、 んー。。。 もっと、自分のやっていることに自信を持っていこう 上記のような感想がでる、そんな本

0投稿日: 2012.10.17 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

山崎亮氏の本は数あれど(あり過ぎて全てフォローできない)経済学の視点から眺めるのは異色なので購入しました。 なぜ経済規模の小さな町で人々が幸せそうに暮らしているのか。昔からのストックがあるから。税金が発生する行為が少ない(サラリーマンが少ないので源泉が曖昧、物々交換、、)ため経済規模が小さく見える。が結論でしょうか。 対談を収録した本は大抵の場合、読みやすいですが結論は見えにくいです。

0投稿日: 2012.10.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ物事の表面をなでるような対談が続く。 著者に興味があったので手に取ったが、経済とはどのようなシステムなのか、その”ありよう”を問いかける内容だった。両氏がどのような人物なのかを知るには、良いきっかけになる本だと思う。

0投稿日: 2012.09.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ地元愛が生まれる本。 海士町には行ってみたい。 そして地元の子供たちを連れて行きたい。 同じ離島でも甑島は地元を愛していなかった。 良かった時代を引きずって、後悔ばかり聞かされた。 徳之島は元気だった。 しかし住んでみたいのは甑島だったのはなんだったろう? 人口政策は古いといった恩師の言葉も思い出した。 藻谷さんの話は非常に面白いし、とても良い本だった。

0投稿日: 2012.09.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ社会の「財」の捉え方。 フローとストックの総体で評価すると言う事。 グローバリズムと自由化を「僭称」する新自由主義者へのリージョナルな世界からのカウンターとし実践の可能性。 手をつなぐべきは誰なのか。 闘いの思考にはかかせない視点を含んだ良書。

0投稿日: 2012.09.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ読みやすかった 経済成長率、経済指標=平均点の高いクラスに入ったら自分の成績が上がるかどうかということ

0投稿日: 2012.09.11 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

自分がいわゆる地方出身、現在都市部に住んでいるので、今後の人生を考えさせられる一冊でした。 都市部にはおもしろい事が多数ある反面、暮らしにくい部分も多々あり、今後今以上に地方が発展し、日本に多様性が生まれ、おもろい国になるチャンスがあるのかなと、明るい未来を想像したくなる一冊でした。

0投稿日: 2012.09.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ地域のコミュニティデザインをしている山崎亮と、藻谷浩介の対談。 経済成長し続けないと、果たして幸せになれないのでしょうか?? 地域には経済の数字に表れない豊かさやストックがある、と言うことを、一つづつ数字を見ながら丁寧に説明してくれます。 隠岐の島の高校留学などかなり魅力的です。行くのは子どもだけど・・。 日本が老人的鬱の論調に包まれている中、前向きになれる爽やかな一冊でした。

0投稿日: 2012.08.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ集合財として、まちを捉えた場合、まちが地域の人々に与える機能は何だろうか?そのまちに住むことで、幸福をどう感じるのだろうか。 良く使われる言葉「地域活性化」は=経済成長(経済効果)である、という既成概念は、多くの方が持っている。 そもそも論として「地域活性化」とは何ぞや? その定義は曖昧で、学者も含め、自分の展開するロジックの中で、都度定義付けされ使われているのが現状である。 という難しい話はおいといて、経済成長無しでも私たちは幸せなんだという考え方を示している本。 根底には、まちが持っているストックがあるから、成り立っているのだが…

1投稿日: 2012.08.16 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトルの件はまさに誰もが疑問に思うところ。 まして建築なんかやっていたら、やれ都市間競争だ、再開発だ、とそういうものばかりに晒され、「ホントにそれ正しいの?」と思いつつ、「仕事だから仕方ないじゃん・・・。」と。まあそういう忸怩たる思いはあるわけです。 この本を読んでいて思ったのは、結局のところ地域ごとにいろいろな目標や考え方があっていいのだということ。 グローバルな競争に乗る(経済成長をめざす)のは、東京、大阪の2都市くらいでいいわけで、日本全体がそれをめざす必要は全くない。 その他大勢は、金儲けではなく、多様な儲けでみんながハッピーに暮らせるようになればいい。 多様な儲けとは、美味いものを食べ、いい温泉に浸かり、いろいろな人と触れ合う。金をたくさん稼ぐよりその方が幸せを感じる人はそうすればいいし、とにかく儲けたい奴は儲ければいい。 人も都市も自分でライフスタイルを選択しなければならない時代が来たということだ。 そんな中でどうするんだ、私。と廻りまわって結局は自己の問題に帰結するのである。

1投稿日: 2012.08.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ気鋭の経済学者とコミニュケーションデザイナーの「地域の豊かさ」を通して、「これからの経済と豊かさ、お金」を問う対談。 ともに現役で地域に関わる2人の対談なので、実感を伴った考察や提言が並ぶ。藻谷氏の物議を醸す辛辣さもここでは影を潜め、明るいトーンで「自給自足の豊かさ」「バブルまでため込んだ日本の物的、文化的ストックの価値」を語り、未来の希望を肯定的に語る。 明るい気分になるし、自分でも未来を考えたくなる内容だが、少し物足りないのは、やはり地方や高齢化とは切り離せない医療に関する話題が出なかった事。 次に同じ筆者の論を読む時には是非そこんとこ期待したい。

0投稿日: 2012.08.10 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

・日本が一度バブルを経験して豊かさが国内の隅々まで行き渡った ・90年代半ばに日本人の豊かさがとうとう、あるクリティカルポイントに到達 ・限界効用の逓減…年収が伸びてくることで個人も社会もどんどん豊かになるけれど、ある程度のポイントを過ぎたらそれ以上年収が伸びても豊かさの実感はさほど感じない ・GM:現場を読まない人、SY:数字を読まない人 ☆なぜ国を作って運営するの? それぞれの価値観は違っても、それなりに幸せに暮らすため

0投稿日: 2012.08.03 powered by ブクログ

powered by ブクログちょうど、就活で自分の幸せみたいなことを考えて、「金と幸福って別に関係ないよな」みたいな、勝手に自己説得しはじめたときに4月くらいに紹介されて楽しみにしてた本。だってタイトルがそのものズバリだし。 ちょうど面接に行くバスで読んだ。 いろんなこと思いながら、それでもけっきょく面接を受けて、今も就活してる。 この本から何を得られたかって言われたら正直よくわかんない。けど、また読み返したいと思う。 ※あ、これは地域活性の話で、上に書いたような「幸せとは」みたいな話だけが決して本筋ではありませんのでご注意を

0投稿日: 2012.07.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ経済成長がなければ僕達は成長できないのでしょうか? 藻谷浩介・山﨑亮 幸せを感じるためには、お金が儲かるという経済的な側面もある程度関係しているだろうが、そんなに高い相関はないように思う。バブル崩壊後は日本は経済成長しておらず、失われた20年などと言われていますが、お金よりも内面の充実に興味がある人が増えて来ていると思います。 山の頂上まで登った瞬間に、視界が開けてしまった。もう上はないのだけれど、ふっと見ると自分が登った山のとなりには低いけれどもっと綺麗な山があったり、楽しそうな草原や湖がたくさん目に入ってきたという状態。 ある程度全員が食えるところまでお金が貯まったのに。その後もこれまでと同じペースで経済成長していくのが目的だなんて。目的が経済成長だなんて、基本的なスタートラインが間違っています。幸せに暮らすためだろう。経済成長は手段の一つにすぎないものであって、目的は一人ひとりの幸せです。 ダグラス・ラミスは「経済成長がなければ私たちは豊かになれないのだろうか」という著作でこう主張しています。「経済は成長し続けなければならない」という考え方が、自然を破壊し、資源を搾取し、一部の地域に貧困を生み出し、場合によっては他国と戦争する原因になっている。だとすれば、「経済は成長すべきである」という常識自体を変えなければならないのではないか。 僕は今、石川県の能美市の田んぼに囲まれた場所で暮らしていますが、自給自足できる地域は大変豊かだと感じています。自分の食べるものを自分で作れば取引がないので税金も発生しませんし。GDPには寄与しませんが、そこには人々の豊かさが存在します。

0投稿日: 2012.07.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ都市部では地縁型コミュニティーではなくてテーマ型コミュニティー作りを進めること。これ、なんとなくもやもやしてた自分としてはスッキリした。

0投稿日: 2012.07.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ対談のネタになった場所が鹿児島のマルヤガーデンズだったので、県民としては非常に楽しく読めました。 (時に爆笑しながら!!) 経済成長と地方の幸福感は比例しないということが、現場から良くわかる一冊です。

0投稿日: 2012.07.23 powered by ブクログ

powered by ブクログなぜまちづくりやコミュニティ活性化をしなければならないかを考えた時に、「経済」について考える事は欠かせない中で、いまいち腑に落ちる論理のプロセスが見つからないでいた。藻谷さんの定量的なデータをもとにわかりやすく解説されているので非常に参考になる。

0投稿日: 2012.07.18 powered by ブクログ

powered by ブクログなんとなく、わかったようなわからないような結論の本。もちろん、藻谷さんは、経済成長がなくたって幸せになるといったような感じで話している。 自分だったらこう説明する。 経済成長の前提のGNPというのは、技術的な微妙な差を無視すれば、国民のその年の所得合計額。 この所得合計額というのが、日本は生産年齢人口が減少するというマイナス要因、イノベーションが起こりにくくなっていることなど、かなり深刻な理由で伸びなくなっている。これを無視してのばそうとしてもかなり難しい。 その中で、所得を維持し、もしかしたらマクロでは微減する中で、これまで先輩、自分たちがつちかったストックを活かして、幸せを感じることはできるはず。 ただ、その前提としても、ある程度の所得は維持されなければいけないから、個々のビジネスはきちんと税金にたよらず(税金というのは結局たこ足食いだから)、自分の付加価値をつけてもうけていくことが大事。 わかった? こんな感じの説明だな。ちなみに、藻谷さんの説明の仕方は、東大、慶応、一橋(このあたりが経済学の本流)の経済学の説明の仕方とかかなり異なることに注意した方がいい。それ自体、現場経済学として十分おもしろいが。

1投稿日: 2012.07.16 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

永遠に経済成長を続けなければ幸せになれない後期資本主義に疑念を抱き、新しい「幸せ」のあり方を追求する藻谷浩介と山崎亮の対談。

0投稿日: 2012.07.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ本書を読み終えて、改めて「幸福とはなにか」を考えさせられた。 〈印象に残ったポイント〉 ・「ソーシャルストック」という概念。 なるほど。現象として、そういうことも生活者に多分に影響を及ぼしているだろうし、ひとつの指標として、おもしろい。 「ソーシャルキャピタル」と近いけど、ちょっと違う。やはり「ソーシャルストック」だな。 ・平均値で語ることの無意味さ オリジナルの方法で問題を解決する。 ・「コミュニティデザイン」の仕事が求められる背景には、「やはり日本が一度バブルを経験して豊かさが国内の隅々にまで行き渡ったから」ということがある。 ・ある意味、国からお金をもらわないと存続できないようにすべての市町村の仕組みがつくられている。 ・結局、豊かなライフスタイルを持って地産地消の品物をきっちりつくっている国に、日本はお金を貢いでいるのです。 ・フランスやイタリアがそうであるように、高度な消費が文化というストックを生み、その文化がやがてまた外貨を稼ぎ出すということがあるのです。 ・20年寝ていても食えるという、歴史上例を見ないストックが貯まった時代に今、私たちはいるのです。 ・ブータンの「国民総幸福量」を日本に導入することについて ブータン型のやり方を日本に導入することには問題がある。 日本には他人が落ちることによって自分が上がった気になる人が多い。 これからの新しい時代に、新しい指標が求められている。 GDPのような経済的な指標とは違って然るべきで、ブータンのそれとも違う。 日本がどこに進みたいのかということとも大きく関係する。 そんな大きな話をするタイミングに、今我々は生きている、ということだな。

0投稿日: 2012.07.10 powered by ブクログ

powered by ブクログさらっとコミュニティデザインや地方の活性化の必要性、関連する経済指標の見方の基本が分かる。この手の分野の入門書の入門篇。

0投稿日: 2012.07.09