総合評価

(38件)| 7 | ||

| 10 | ||

| 12 | ||

| 2 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ円城先生のデビュー作の一つらしい。 これは読みやすく楽しい作品だ。それでいて不条理で奇想天外。なにせ空から人が降ってくる町の話なんだから。 表題作の他に収録されている『つぎの著者につづく』だけど、分かりにくいねぇ。頭がこんがらがってくる。 それにしても才に溢れた作家さんだなぁ。今までのジャンル分けではおさまらないよね。

0投稿日: 2025.07.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ理解は不要、「読んで、文字を追うこと」を楽しめる本。ファンタジーな夢を文章に起こすとこんな感じなんだろうな、と。

0投稿日: 2023.09.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ…難解としか言いようがない。 空から人が降ってくる街という設定に興味を惹かれて読んでみたが、どこまでも難解な展開でとりあえず、何だこれは…という衝撃しかない。

0投稿日: 2023.04.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ何故か空から人が降ってくる町と降ってくるその人間をバットで打ち返す仕事に就く男の話。 こんな小説に評価は要らない。好きか嫌いかだけが問題‥‥‥‥‥‥好きー! 併録作品もギミック満載のイカれっぷり。

5投稿日: 2022.12.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ『オブ・ザ・ベースボール』でクリストファーラングトンに言及があったかと思えば、『つぎの著者へつづく』では果てしない文章の連関のメタファーにカオスの発展を用いている。やはり円城さんの作品は思考実験のような形をしていて、その仕掛けが見えてくるとまたもう一度読み返したくなってくる。円城さんの作品は本当にどれも読んでいてワクワクした気持ちになる。

0投稿日: 2019.12.04 powered by ブクログ

powered by ブクログといいつつ、早速辛い評価をしてしまっている訳ですが(苦笑)。「屍者の帝国」は、あくまで伊藤ケイカクの作り上げた世界観があったからこそ、傑作に仕上がったんですね、きっと。もちろん円上塔に、突拍子もない発想を十全に広げる力があるからこそなんでしょうが、少なくとも本作は、そんな期待を満足させてくれる内容とは言い難かったです。正直、難しくて理解出来ていないだけって言われればそれまでなんですが、いかんせん物語が… 読み進めるのがちょっとしんどかったです。ちなみに表題作で力尽きてしまい、もう一方の作品は読めませんでした。当然、ここのコメントも表題作に対してのものです。

0投稿日: 2016.09.21 powered by ブクログ

powered by ブクログなんどもなんども読んで、読むたび違う顔を見せてくれる話。野球の話だと思ったことはないけど、今見たらタイトルは「オブ・ザ・ベースボール」。ウソだろ…?

0投稿日: 2016.07.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ昨晩、頭がもやもやしていて、あぁこれは寝れないなと思ったのです。 だから、円城塔を読むべきだと。 円城塔氏が、何を意図して書いたものなのかはわからないけれども(本人に聞けるわけでもなし。)、やっぱり私は、円城塔氏の文章の中に、勝手に私が抱く不安と不条理感と開き直りとを見出していって、大いに安心して満足して、しっかり眠ったのでした。 最近、円城塔氏は、詩人なんじゃないかと思うようになりました。 詩人の定義は知らないけれど、文章のリズムがあまりにも、心を落ち着かせるテンポをもっているものだから。 円城塔入門にオススメできる一編「オブ・ザ・ベースボール」と、とことん知識と教養と薀蓄を蓄えて臨んだらまたずっと深くて豊かな味わいを楽しめるに違いない一編「つぎの著者につづく」。 「つぎの著者につづく」は「これはペンです」で救われた私を、同様に救ってくれました。 もっと本を読み、知識をたんまり身につけて、また読みにくるね。

1投稿日: 2015.10.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ映画のマグノリアがとても好きなので、空から降る系シリーズと聞いて初めて円城を読んでみた。 マグノリアの不条理なことは起こり得るものだから受け入れるしかない、というメッセージに対してこちらは、不条理なことは本当に不条理なのだろうか?ということを問うているように感じた。

0投稿日: 2015.07.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ表題作と「次の著者に続く」の2篇。表題作は円城作品の中ではかなりとっつきやすい作品だと思う。1年に1度のペースで空から人が降ってくる街ファウルズで降ってくる人をバットで打ち返すレスキュー隊員として働く表題作は、どうして人が降ってくるのかとかそんなことは気にせず、世界にどっぷりつかって読むべき。出来の良い不条理小説だと思う。もう1篇は難解だった…。いつもの円城氏であった。2013/158

0投稿日: 2015.04.09荒唐無稽奇想天外

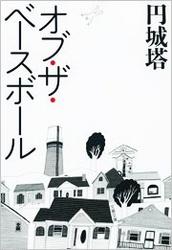

空から人が降ってきます。そして、それをバットで打ち返す仕事があります。 そんなぶっ飛んだ設定だけど、降ってくる人間を空高く打ち返すのは、きっと爽快に違いありません。 しかし、それはそんなに簡単には行かないのです。 そもそも、いつどこに落ちてくるのかわかりません。 なんとなく落下地点を予想してみても、果たしてちゃんと打ち返せるのかもわかりません。 荒唐無稽な舞台設定と、それをバカ真面目に論じる氏のユーモアを思う存分楽しめる処女作『オブ・ザ・ベースボール』と、難解かつ円城塔らしいメタフィクション『つぎの著者につづく』を収録した一冊。 芥川賞受賞作の『道化師の蝶』は挫折したけど、気になるからもう一冊を探している人にもおススメ。

5投稿日: 2014.11.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ難解である。だから面白いのであろう。そこにある知のイメージはとてもエキサイティングで心地良い。今後も何度となく読みたくなるような気がする。

0投稿日: 2014.07.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ年に1度空から人が降ってくる町、ファウルズで警戒にあたる主人公の長い独白。 空から降ってくる人を助けるために、野球のユニフォームを着てバットを担ぎ町に出る9人の日々。 なんで人が降るのかもバットを持っているのかも分からない。 不条理を受け入れつつ読み流せるかというところかもしれない。 全てのことは無理矢理でも意味づけられるけど、そんなに学びを得るために読書をしていないので頑張る必要はないなと思ってしまった。 同時収録の話はまったく意味がわからず途中でやめた。

0投稿日: 2014.05.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ『オブ・ザ・ベースボール』一人称で語られる「空から人が降ってくる町の話」。 様々な考察を経て淡々と進んでいくが、「俺」が空にひとつの点を見つけてからの展開はアツイ。 『つぎの著者につづく』とにかく不条理で意味不明で難解だが魅力的。3回読んだ。 MVP:なし

0投稿日: 2013.08.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ文學界新人賞受賞作。最初に文學界で読んで、なんて私好みのがきた!と思いましたが万人受けはしないかも。 設定もキチガイで、文章の感じがすごく好きなんですが、人によってはこの文体がかっこうつけた感じでいやかも。最初よんでいけそうならぜひ。 円城塔の中では比較的読みやすいので、これを読んで他のを見るか決めても。

0投稿日: 2013.07.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ難解難解と騒がれる程、難解ではない。 文章は所詮法絡線で出来事そのものでない、や、もう既に書かれ尽くされているし考え尽くされている、等。 敗北を認めることで勝利しているような印象。 膨大な知識に沢山の言いたいことが溢れ出し、物事を直接表そうとし過ぎて苦戦しているように感じた。

0投稿日: 2013.06.01 powered by ブクログ

powered by ブクログエンジョーさん、「過去」と「未来」、「縦糸」と「横糸」、なんかそういうのがぐちゃぐちゃになる、みたいなことに興味があるのかな。『self~』でもおんなじようなこと書いてたし。

0投稿日: 2013.03.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ膨大な量の言葉が入っている袋の中から、 単語を適当に掬い出してばばばっと並べる。 少し眺めたら集めて袋に戻してかき回して、 また掬って眺めて戻して…みたいなイメージ。 ものすごい頭のいい人なんだろうけど、とにかく難解。 表題作の方は比較的読みやすくて、 安部公房とか星新一みたいなニュアンス。 “つぎの〜”はリタイアしたドグラ・マグラを思い出しました。 と に か く 難 解 。

0投稿日: 2013.02.26 powered by ブクログ

powered by ブクログオブザベースボールのストーリーを理解するのは難しい。むしろ解釈とか許容が求められる。 主人公も空から人が降ってくる訳のわからない事態を解釈しようと試みている。 面白いのは、同じ現象でも、物理学者や数学者とか見ている人によって見え方、解釈の仕方が異なること。 あと、主人公は空から人が降ってくることに関しては色々考えようとするけど、自分の職とかユニフォームとかバットについて考えることが停止してる。 自分にもよく当てはまるなーと思う。 けど、いちいち考えてられないのも事実。 自分の今していることを全力でこなすのが大事なのかな。

0投稿日: 2013.01.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ『人が降るっていうのは人が降るってことで、つまり文字通り人が降る。』 『たしかに俺はよくやっているのかも知れないが、よくやったところでどうしようもないことも世の中には存在する。』 『オールライト、オールライト、オールライト。大丈夫。全ては正しい。正しいに決まっている。』 『オール。ライト。全ては正しく間違っている。』

0投稿日: 2013.01.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ1年に1回程度、空から人が降ってくる街。原因は全く分からない。レスキュー隊が結成されているが、支給されるのは何故かユニフォームとバット? 表題作は設定が奇妙で面白い。それ以上に眈々と進む物語に引き込まれる。ただしオチはない。 もう一作はあまりにもメタでついて行けなかった。

0投稿日: 2012.11.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ表題作と「つぎの著者につづく」の2編を収録したもの。 1年に1度空から人が降ってくる町の話である「オブ・ザ・ベースボール」は円城塔としては意外にも読みやすい。 なんで人が降って来るのかとか、なんでその救助隊がバットで降ってくる人を打ち返すのかとか、それはそれとして、町のこと、人が降って来ること、主人公を含めた救助隊の活動のことなど面白く読める。 解説にもある通り円城塔入門と言える作品で、これはこれで難解だとは思うのだが、がっつり難解さを求めているならちょっと物足りなく感じるかも。 ただそれも大丈夫で、「つぎの著者につづく」が、「オブ・ザ・ベースボール」がなんだったのかと思うくらい難解な内容になっている。 語り手である私が批評家にR氏なる人物との類似性を指摘され、謎めいたR氏について語られるのだが、これが途中で一体誰のこと、何のことについて語られているのか???になってしまう。 多くの先行文学を参照している多数の注がより難解さを増しているようにも思える。 「つぎの著者につづく」はいつも通りに思えるが、珍しく読みやすく感じる「オブ・ザ・ベースボール」を読むだけでも価値がある一冊だと思う。

0投稿日: 2012.09.12 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ほぼ一年に一度、空から人が降ってくる町、ファウルズ。 単調で退屈な、この小さな町に流れ着き、ユニフォームとバットを身につけレスキュー・チームの一員となった男の物語。 奇想天外にして自由自在、文學界新人賞受賞の表題作に、知の迷宮をさまようメタフィクション小説「つぎの著者につづく」を併録。 円城塔氏のデビュー作と言われているオブ・ザ・ベースボール。 年に一度不定期に人が降ってくる。 結成されたレスキューチームは支給されたユニフォームとバットを持ち落下者を打ち返す。 設定が面白い。打ち返すのかい!的な。 走り込みと素振りを欠かさず行い、子供や老人に愛される。 退屈な街ファウルズのヒーロー的な要素も持つ。 パラドックスな要素もあってなかなか面白かった。 間間に学者が現れてはこの現象についての研究の成果を語る。 どんな学問でも解明できない年に一度の人の落下。 未だに打ち返した人は居なかったけれど、レスキューチームの一員であり語り手でもある人物が打ち返す時が来る。そんなお話でした。 併録されているつぎの著者につづくはやはり円城塔氏ならではの難解な小説でした。 語り手の小説家が批判家に小説家R氏の作品と酷似しているという話から始まる話。 R氏は生前は作品を一切出しておらず。死後草稿が発見されて発表されているらしい。加えて生前の情報が無い人だそうな。 通して読んでみて、正直難解さと回りくどさを感じました。 解説を読んでそういう解釈なのかと理解をしたりしなかったり。 僕にとってそんな作品でした。

0投稿日: 2012.08.20 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

初円城塔作品。 事前の評判でたぶん小難しい小説なのだろうと思っていたけど、予想に反し1編目の「オブ・ザ・ベースボール」は意外と読み易かった。ポップな感じである。それでも話の筋は全く意味不明だったが。 読んでいてぼーっと野球自体の不思議さとか意味不明さについて考える。私は野球が好きだがつくづく変わったスポーツだとは思う。ルールを何も知らない宇宙人とかが見たら、全く意味不明なんではないだろうか。 意味不明さの原因に「どういう技量があればこのゲームを制することができるのか」という問いにかなりの答えを見いだすことがあるような気がしている。バッターでいけば「スタンドまで打球を飛ばす技術(ホームラン)」「人のいないところに打球を打つ、落とす技術」「内野手に捕られてもセーフになるだけの走力」であったり、ピッチャーであれば「三振を取る技術(剛速球なり変化球なり)」「打球を詰まらせて内野手に捕らせる技術」「打球を上に上げさせて外野手なりに捕らせる技術」のようなものがあり、野球道を極めて達人と呼ばれるためにあまりにも多くの方法がある。 もともと野球もたぶんシンプルに「打って、走って、守って」みたいなものだったんだろうと思うが、現代の野球はそこから比べるとかなり複雑になっているのではなかろうかと思う。そして私は生まれたころから「野球とはそういうもんだ」とその複雑なルールを受け入れている。これを受け入れる時に感じる違和感は「オブ・ザ・ベースボール」の中の物語の世界の中の「ルール」を受け入れるのとどこか似ていないだろうか。ここにはどうもそういうことが書いてあるような気がしてくる。 そして2作目の「つぎの著者につづく」。これは難しかった。途中で何回も何言ってるかわからなくなった。なかなか大変だったが終盤まで読み進めてきた頃に何となく二つのことがふっと思い起こされた。 1つは芥川の『侏儒の言葉』とか『或阿呆の一生』がなぜか思い出されたこと。芥川のそういう作品には西洋の古典などの引用が多くあり、断片を集めたもののふりをしながら一つの作品になっている、と言えなくもないものである。的外れかもしれないが何か似ているかもと思った。 2つ目に思ったことは「つぎの著者に続く」というタイトルからもどこかメタ小説的な雰囲気は感じ取れるけれども、古今の小説の情報をデータベース化して、関連情報から物語の体裁へと自動生成するようなプログラムが作れればこんな小説ができてしまうのでは? ということ。実際に円城さんはエンジニアでもあったらしく、wiki情報によればそもそも「円城塔」というペンネームもある小説の物語生成プログラムからとっているのだとか。なるほどなあと思った。実際にそんなプログラムを作ったわけではないのだろうけど、そこへの夢想というか憧れみたいなものが感じられた。 フィネガンで終わっているところが何とも心憎い。

1投稿日: 2012.08.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ文庫で再読。空から人が降ってくる町。レスキューチームの一員として雇われている主人公は、市から支給されたバットで落ちてきた人を打ち返す。 ただの不条理小説としてでは済まされない、長閑な微笑ましさとヒリヒリした感覚を同時に伴う世界観が素晴らしい。 もう1編の「つぎの著者につづく」はまさに円城ワールド、大好きな作品であります。

0投稿日: 2012.07.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ「オブ・ザ・ベースボール」 ・「何々はこれこれだ。なぜなら何々だからだ。」式の記述。 ・ポップに不条理で、読後感はほのかな悲哀と決断に伴う勇ましさも残る。なにこの感情。 ・カム。カムオン。 ・すべては正しく間違っている。 ・腹かっ捌く。 「つぎの著者につづく」 ・ベコス。 ・これは手法としては「厭らしい」。

0投稿日: 2012.07.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ表題作では「自分とは何か」どこから来てどこへ行くのかという文学ひいては人間にとっての永遠のテーマを踏まえ最終的に落下する未来をわきまえつつ、いわゆる自分探しの旅に出る姿、つまり作者の姿に期待が持てる。もう一編については大量の予備知識は本質の読解には無用であることを窺わせる。難解。

0投稿日: 2012.07.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ『セルフリファレンス〜』と同時期に発表された著者のデビュー作。SFサイドから入門したので、読み始めはあっさりしすぎな感じがしてすこし違和感。しかし、なんだかよくわからないテーマに従って自由気ままにストーリーを書き、置いてけぼりにされていた読者がやっと物語に追いついたと思った途端に終わってしまう…、という作風はSF版とも現在の書き方ともあまり変わっていないかも。表題作は再帰性/不条理、『次の〜』はオリジナリティ/読者の視点の動き、あたりを頭の片隅に置いて読むとなんとなくわかる気が…しなくもない。

0投稿日: 2012.06.30 powered by ブクログ

powered by ブクログオブザベースボールは個人的に好き。 ちょっと伊坂さんにもありそうな感じ。 ただ、もう一つの作品は小難しくて分かりずらい。 わからなくもないんだけど、 文字が詰まっていて読みにくい。

0投稿日: 2012.06.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ一年に一度という頻度で空から人が降ってくる街ファウルズ。 そこでレスキューとして働く主人公。 今まで誰一人として落下者の救出に成功したものはいない。 それでも彼らは打席に立ち、落下者を救出しようと頑張っている。 守備位置につくのではなくて、打席に立つ。なぜなら、彼らが持っているのはバットだからだ! 表題作の『オブ・ザ・ベースボール』と『つぎの著者につづく』のに作品が収録されています。 両方ともまさに円城塔といったテイストを存分に発揮していますね。 両方とも意味不明だけど、それがいい! 言葉選びのセンスがすごいなーって思います。 個人的にはこの『オブ・ザ・ベースボール』や『後藤さんのこと』の作風が大好きで、なんだかよくわからないけど中毒性がございますw 『つぎの著者につづく』は読んでて円城塔の頭の中は一体どうなってるのか?という疑問を抱かずにはいられませんw 円城作品は文学におけるモダンアート的なものですかね。 理解するんじゃなくて、感性で感じ取るものだと思います。 難解だけどなぜだかスカッとする!そんな感じです。

0投稿日: 2012.05.26 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

【オブ・ザ・ベースボール】 なんだかこの話は終盤物哀しい。 人が降ってくる町では、バットでそれを打ち返すという勤めを果たした人は未だいなかった。 それを成し遂げた初めての人である主人公に、なぜか役場も酒場の友人も温かみがない。 主人公は退職させられ、町を出ていく。落下した老人の所有していた手帳と写真を持って。 その写真は主人公に似ている。主人公が人生の先、老人となる途中のようなの顔。 そして手帳についてはこう述べられている。 「ノートに何が書かれているかなんてことは確認するまでもなく、書き上げてもいないのに勝手に描き上げられた俺のノートに決まっている。手間が省けたと喜ぶべきなのか今の俺には判断がつかない。落下して拾われて、また落下することを強要されているのだろうこのノートは、俺が書き写さない限りは、いつかぼろぼろになって消え果ててしまうだろう。 ( 91p)」 所有していたのは落下した老人出会ったにもかかわらず、主人公は「俺のノート」と言っている。しかも「書き上げてもいないのに勝手に描き上げられた」とも述べている。 ということは、写真は主人公がこれから中年期になったときの姿。手帳の勝手に描き上げられた部分は、主人公が町を出た後に書き上げる部分。つまり、この落下した老人は主人公の未来の姿であり、この主人公は自分で未来の自分を打ち返したのだ。 そして、落下した老人が主人公の将来の姿であることはこの記述にも暗示されている。 「 墜落が俺の身にふりかかるその瞬間を迎えても、(98p)」 「 努力次第によって俺は墜落の運命を避けられるかもしれないが、俺の直感はその見込みを否定している。 99p)」 いつか自分が年老いて、空から落下し、若かりし頃の自分に打ち返され、しかしそれはファウルとなり、臨終を迎える。それを予見しながら主人公は町を出る。 そして、いつか自分が年老いて、空から落下し、若かりし頃の自分に打ち返され、しかしそれはファウルとなり、臨終を迎えるまでの人生を、手帳に記しながら生きるのだ。 もしやこれは、物理学の研究室を去るときの円城塔氏本人の心情だろうか。 この話は終盤物哀しいので、一瞬その考えがよぎってしまった。 しかし、そうであっても、なくても、この物語に心惹かれることは言うまでもない。 「オールライト。カモン」 【つぎの著者につづく】 単純ではない。起承転結は様々な引用に埋め尽くされ、装飾され、どこが本筋なのか翻弄されてしまう。 それでも、R氏についての資料を求める主人公よろしく次々と現れる引用と引用の重なりあいをくぐり抜けていくうちに、円城氏の博識ぶりが作り出す世界の虜になる。 「わかりにくい」のなにが悪い。 これくらいゆすぶりをかけてくれる作品があってもいいじゃないか。 円城塔作品が分からなくて、分からないままのほうが楽しい人は、ここから先は読まないほうがいいかもしれません。 といっても、私の解釈はおもいっきり間違っているかもしれないので、ネタバレになったところでどうってこと無いかも知れませんが。 結論から行くと、私なりの解釈は以下のとおりです。 古書店の店主こそがR氏である。あるいは店主はR氏について知っている。 主人公は知らずしてR氏から「次の著者」として選ばれていて、故に、その文章は意図せずしてR氏と非常に似たものとなる。 そして主人公はそれを知らされるべく、R氏との類似性を指摘した雑誌の記事や、プラハの古書店に引き寄せられる。 主人公が全てを悟ったとき、役割を終えたR氏の魂はついに迷妄の淵へ転落する、つまり生涯を終える。もしくは、すでにR氏は死亡しているが、主人公がすべてを悟ったことでR氏への探求は終わる。 ●R氏と古書店の店主が同一人物である、あるいは店主はR氏について知っていると考えられる理由 1)グスタフ・フォン・アッシェンバッハは小説「ヴェネツィアに死す」では文人(作家)であったが、映画化の際は作曲家とされている。しかし、職業の設定が違うだけで同じ人物が描かれている。「つぎの著者につづく」(以下本書とする)のなかで文人としてのグスタフ・フォン・アッシェンバッハと作曲としてのグスタフ・フォン・アッシェンバッハに言及することで、R氏と古書店の店主が同一人物であること、又は店主はR氏について知っていることを暗示していないか。 2)「リチャード・ジェイムスの名は、と崩れかけた店主の輪郭をなす本の山は囁きかけて、これもまたもう一人のフォン・アッシェンバッハと同じく、作曲家の名前でもあるのだと、床に落ちてページを開いたもう一人のR氏の伝記の反響が告げる。」(175p) ここでも、フォン・アッシェンバッハが原作では文人(作家)、映画では作曲家として書かれているのと同じように、リチャード・ジェイムス(R氏)は作家であり、古書店の店主であることを暗示している。又は店主はR氏について知っていることを暗示していないか。 さらに、「崩れかけた店主の輪郭をなす本の山」と「床に落ちてページを開いたもう一人のR氏の伝記」の二つがリチャード・ジェイムス(R氏)について言及していることは、リチャード・ジェイムス(R氏)が作家であり、古書店の店主であること、又は店主はR氏について知っていることを暗示していないか。 3)「今や店主の輪郭はジュゼッペ・アルチンボルドの描く司書の姿に倣った、R氏の生涯を記した本の山へと置き換えられたように映っており(167p)」 店主がR氏の生涯を記した本の山に置き換えられるとは、店主=R氏を暗示しているかのように思える。 また、店主がR氏の司書であるかのように、R氏の生涯について書いた本を所有している、もしくは内容や所在を知っている。とも解釈できるかもしれない。 ●主人公はR氏から「次の著者」として選ばれていると考えられる理由 1)古代エジプトで、言語の発生についての実験のために人から隔離された二人の嬰児が同じ言葉を発した事に関する言及は、R氏についての探求と古書店の店主の依頼が一人の主人公につながる、つまり主人公がR氏の後継者とされていたことを暗示していないか。 2)175p「偶然的に二つの口から発せられたまったく同じ一つの単語が次の言葉を指定して、並び置かれた二つの単語は合議の末に、次の単語を指定していく。」 この「二つの口」がR氏と古書店の店主であり、「まったく同じ一つの単語が次の言葉を指定して」とは、つまりそれぞれに主人公を指定していた、との意味ではないか。 ただ、「一つの単語が次を生み出し二つを定め、三つ四つと続く過程を眺め続けて、最初と最後を繋いだ一本道があらかじめそこに存在して私を待ち構えていたと考えるのは間違っている。 」とあるので、この部分を考えると、二つの考えが浮かぶ。1.主人公はR氏の選んだ後継者ではない 2.主人公はR氏の選んだ後継者ではあるが、直接に主人公につながるのではなく他の著者を経由しているのではないか。 さらに、「鞍を乗り継ぐ二つの本は右と左へ別れて落ちて、それぞれにまた選択を繰り返しては、果てへと向けて拡散していく。」とあるので、主人公はR氏の選んだ後継者ではあるが、さらに他の著者へ受け継がれるのではないか、とも考えられる。 3)「今や店主の輪郭はジュゼッペ・アルチンボルドの描く司書の姿に倣った、R氏の生涯を記した本の山へと置き換えられたように映っており、私もまたジュゼッペ老の手になった木偶のようにして立ち尽くし(167p)」 「ピノキオ」に主人公をなぞらえ、それを作ったジュゼッペ老にR氏をなぞらえている。 これは、主人公はR氏によって後継者とされたことを暗示していないか。 さらに画家のジュゼッペ・アルチンボルドの名を絡めることによって強調している。 ●比喩として「箱の中の甲虫」 主人公が甲虫の入った箱に「つぎの著者につづく」とあるのを見つけ、その箱を開いて甲虫を出ていかせる。箱の中を出た甲虫は、答えを見つけ「ここから自同的に芽吹き繁茂していく文字列をまた、綴り始める。(179P)」主人公の比喩ではないか。 それは「遅々として進まぬ虫の歩みが、相互に指示を目配せしあう石の網目の織りなす鞍に甲虫を載せるのを見届けて、そして私はおもむろに、この独り語りをせめてもの文章として画定すべく(178p)」という表現も同様に思える。 ●甲虫の模様 これには意味があるのだろうか?もし分かる人が入れば教えてほしい。 「私は変動に見舞われて身震いする頭蓋の中へ転げていく。(176p)」 「一匹の頭蓋骨めいた紋様を持つ甲虫が蠢いている。(176p)」 「ただ甲殻にプリントされた黒い二つの円型をこちらへむける虫がいるだけである。(177p)」 以降、つぎのレビュワーにつづく

0投稿日: 2012.05.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ奇想天外にして自由自在な小説と、人生初のメタフィクション小説の本。 初めて円城塔という作家の本を読んだけれど、基本的には言葉の遊び。日本語ならではの音楽感が心地よく、接続詞の使い方なんかを突っ込んではいけない。踊るように読めば、そのダンス全体の主題は見えてくるもの。見えなくてもLet’s Dancin'! といったところ。その裏にあるのが、東北大理学部物理学科の理系論文というのもまた面白い。 注釈を付け加えるとすれば、野球は関係ない。 新宿紀伊国屋本店で購入。新米の店員さんにやさしくしてあげた。

0投稿日: 2012.05.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ文庫になったので再読。 解説の沼野氏の言葉にあるように、円城氏の文章はどんなに難解でもチャーミング。おかしみと可愛げがあるところが好きなんだなぁ、と思う。 「つぎの著者につづく」は1回目に読んだ時よりも少し頭に入ってきた気がする。注に挙げられている参考文献をひとつずつ読んでいけば、いつかは理解出来る日が来るのだろうか。ぐるぐるまわる、知の迷宮。

1投稿日: 2012.05.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ文庫化されたので再読。デビュー作にして入門編。文章も内容も平易でとても読みやすい。 価値観の多様性、信じるものの有無、あらゆる前提がまんべんなく粉砕されているこのご時世。 すでに崩壊のカタルシスすら無効という世界において、円城塔さんの作品には純粋な「フィクションの愉しみ」がある。 でかい一発を知るがゆえ、人はさらに同等かそれ以上の一発を期待しすぎ、体力勝負で自分に負ける。歪んだ愛情を留保して、野次馬に身をやつし、レビューで★を減らす。知識による自家中毒でどこまでも人は堕ちて行き……、話が脱線してしまった。 空から人が降ってくる町、ファウルズ。主人公の仕事はバットとユニフォームを身につけて、降ってくる人をレスキューすること。 もちろん成功した前例などはなく、屁理屈のような物理学まで持ち出しては悶々としている主人公の姿が可笑しくてしょうがない。 しかし不思議と胸を打たれてしまうラスト。(バットだけに) 表題作は、自身の「書く」という行為への宣誓だと思うし、亡くなった伊藤計劃さんの遺稿を書き継ぐことになる男気にも重なる。 今、文学やフィクションを語るうえで、この作品を外すことは考えにくい。

0投稿日: 2012.05.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ解説はスタニスワフ・レムの翻訳などで有名な東欧文学者による。このことから円城塔の認知のされ方が分かる。 内容はライプニッツ、ジョイス、ボルヘス、エーコ、カフカ、『完全な真空』などの参照・引用が成された緻密な構成でこの手の文学作品に読み慣れている人はすらすら読める。もともとそうした前衛的文学傾向に興味のある人が対象となっている作品の気がする。 『道化師の蝶』も含めてハヤカワSFではない円城塔も面白い。 円城塔を読み終えたあとは、レム『完全な真空』、ボルヘス『伝奇集』、カフカ作品などにあたってみると作品世界が広がる。

1投稿日: 2012.05.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ表題作は、デビュー作だけあって円城塔にしては「緩い」。それだけ読みやすいという事ではあって、その辺が難しいところではある。 「次の著者に続く」は実験小説だけれど、使われる用語がいつものように理系用語ではなかったからか、あまりノレなかった。

0投稿日: 2012.04.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ正直、よくわかりませんでした。表題作の方は多少楽しんだつもりなんですが、『つぎの著者につづく』はまったく理解できず。残念。

0投稿日: 2012.04.22 powered by ブクログ

powered by ブクログいやーわからんかった。悔しい。 表題作よりもう一つの中編のほうがやりたい放題やってる印象で、これからどちらのスタイルが主になるかのか気になるところ。いや、どちらにも当てはまらないのがくるか。

0投稿日: 2012.04.14