総合評価

(8件)| 0 | ||

| 7 | ||

| 1 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

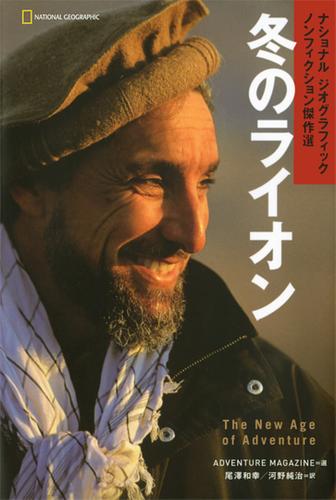

powered by ブクログ本書は、米ナショナルジオグラフィック協会発行のアドベンチャーマガジン誌に掲載された作品から、ベスト・ストーリーを精選したノンフィクション選集『The New Age of Adventure』(2009年)の中から、約半分の10編を選び訳出したもので、2010年に出版された。 私はノンフィクション作品が好きで、特に世界に生きる人々に焦点を当てたものをよく読むが、本書は、新古書店で表紙のマスードの写真に目が留まり、入手した。 第1部の5編は、極限の地で生きる人間がテーマになっており、その内容は以下である。 ◆「冬のライオン」・・・アフガニスタンで、旧ソ連やタリバンと戦い続けた英雄アフマド・シャー・マスードは、アメリカ同時多発テロの2日前に、タリバン派の自爆テロで暗殺されたが、本編では、暗殺の数ヶ月前に戦場でのマスードに密着した取材をもとに、その戦略的思考と人間的魅力が描かれている。私は、1983年に100日間に亘りマスードと寝食を共にした写真家・長倉広海氏が書いた『マスードの戦い』を読んでいるが、そちらを読むと、マスードの人柄・魅力がなお一層よくわかる。 ◆「軍閥のボスとグリーンベレー」・・・アフガニスタンの軍閥のボスであるドスタムは、マスードと同じく、反タリバンの指導者。そのドスタムのもとに、反タリバンの思惑で一致した米国から特殊部隊グリーンベレーが送り込まれ、文化や戦略の相違に戸惑いながらも、ともに戦い、最後には互いに友情を抱くに至る様が描かれている。 ◆「エボラ・ウイルスと闘う人びと」・・・ウガンダで再発生したエボラ出血熱に挑む医師団の姿が描かれる。何人もの仲間を失い、自らの感染の恐怖と医療の限界に直面しながらも、患者を助けるという使命感に支えられ、未知のウイルスと戦い続ける姿には頭が下がる。 ◆「死の迷路からの帰還」・・・数々の事例から、原生林で迷ったときに生き残るための条件を考察した一編。「”地図をたたむ“こと(実際に目にしている風景を受け入れるのではなく、自らの予測に現実を合わせようとすること)が迷路への入り口」、「「道に迷う」とは自分の居場所がわからなくなることではなく、心身に変調をきたすこと」等、心に留めておきたいアドバイスが多数ある。 ◆「地下洞窟に身を潜めた日々」・・・1942年に東欧に進行してきたドイツ軍から逃れ、ウクライナ西部に住むユダヤ人のスターマー一家が、1年以上に亘り地下洞窟で暮らし、ホロコーストを生き延びた様が描かれている。私はパレスチナ問題を世界の問題の縮図の一つと捉えており、その歴史の一つの側面であるホロコーストについても少なからぬ本を読んできたが、本編は衝撃だった。 第2部は、野生生物がテーマとなっており、以下の5編が収められている。 「人食いライオン追跡~伝説の人食いライオンが子孫を残していた」、「震える大地~野生ゾウの襲撃に苦悩する人びと」、「反捕鯨の戦いに命をかける海賊たち~荒れる南極海のクジラをめぐる攻防戦」、「受難のマウンテンゴリラと対面するまで~戦乱続くゴリラ保護区に潜入した女性ジャーナリスト」、「極寒の地の皇帝たち~二万つがいが群れるコウテイペンギン繁殖地を訪ねる」 私は、先日、ジャーナリスト・三浦英之氏の『沸騰大陸』というエッセイ集をたまたま読み、テーマや全体の作りとしては、本書と似た面が多かった(1編の長さなど、異なる部分ももちろんある)のだが、『沸騰大陸』の方が読みやすく、しっくりくる印象を持った。これは、翻訳ものを読むとしばしば感じることなのだが、おそらく、日本人と外国人(特に、本の原作者というと西洋人だろう)の、ものごとの感じ方や捉え方、そしてそれの文章への仕方に微妙に違いがあるせいなのだと思っている。(よって、同じようなテーマで、日本の作者によるものと翻訳ものがある場合は、私はたいてい前者を選ぶ) ナショナルジオグラフィックの傑作選ではあるが、好き嫌いの分かれやすい本かもしれない。 (2025年10月了)

5投稿日: 2025.10.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ冒険物語と言えば、一昔前までは未開の地の開拓と動物との交流と相場が決まっていたものだが、本書を読んでまず感じたのは、時代は移り変わったということである。全10話のノンフィクションのうち、3篇は紛争の地で活動する人々の話である。また、5篇は動物を扱っているが、環境破壊から動物を守ろうと闘う人々の話もある。 取材対象となる人物は人道的であるとは限らないため、感情移入しづらいこともある。正義の解釈は民族や立場によってこうも異なるものなのだろうか。また、著者によって文体もまちまちで、淡々と事実のみを記述するものもあり、気軽に冒険を楽しむという気にはなれないかもしれない。ドキュメンタリーとはそういうものだと自分に言い聞かせて読み進んだほどである。 寄せ集めの感は否めないが、いくつか印象に残る話もある。私は「死の迷路からの帰還 原生林で迷ったときに生き残るための条件」が面白かった。山岳などでの遭難のメカニズムを科学的に解明しようとしており、唯一、役立ちそうな内容となっている。一方、「反捕鯨の戦いに命をかける海賊たち」は、日本の調査捕鯨を目の敵にして身体を張って戦うのはどんな人々なのかが分かり、実に興味深い。 航空機の発達は世界を狭くしたと言われるが、なんのなんの、世界は十分広い。安全なテリトリーから足を踏み出せば、現代社会でもまだ命がけの冒険が待ち受けているのだ。そう認識を新たにすることができたのが、何よりの収穫であった。

0投稿日: 2019.11.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ白状する。衝動買いをした作品である。あ、「ナショナルジオグラフィック」 は好きな雑誌だし、迫力あるビジュアルと綿密なレポートは毎号、楽しみ にしている。 その「ナショナルジオグラフィック」が厳選したノンフィクションというだけ で十分に魅力的ではある。だが、本書の購入動機は他にある。 表紙のカバー写真だ。アフマド・シャー・マスード。アフガニスタンの 伝説の司令官の横顔は、内容以前に私を惹きつけた。 だって、大好きなのだもの。マスードが。そして、購入してから秀逸な ノンフィクション短編集であることに気付いたうつけ者である。 さて、内容。「極限の地からの報告」「野生動物をめぐる冒険」の2部 構成になっており、それぞれに5編のノンフィクションが収録されて いる。 私の購入動機となったマスードを描いた「冬のライオン」が冒頭。 マスード亡き後の反タリバンの雄・ドムタス将軍とアメリカ軍特殊 部隊グリーンベレーの信頼関係。今もアフリカで猛威をふるって いるエボラ出血熱と対決する国際医師団。遭難のメカニズムと 人間の心理。ホロコーストから逃れウクライナの洞窟で約1年 間を生き延びたユダヤ人家族。 伝説の人食いライオンの子孫かもしれないライオンの追跡。インド・ アッサム州では森林を追われたゾウが人家を襲撃する。日本の 調査捕鯨船を追い回すシー・シェパードと行動を共にしたレポ。 内戦の続くウガンダとコンゴのマウンテンゴリラ保護区に潜入。 南極のコウテイペンギンの繁殖地への訪問。 マスード好きとしては冒頭の「冬のライオン」だけでも満足なのだ が、もっと知りたいと感じたのは洞窟でユダヤ人虐殺の嵐をやり 過ごしたユダヤ人家族の話だ。 当時、子供だった生き残りの家族を探し出し、洞窟に潜んだ頃の 話を聞くだけではない。「司祭の洞窟」と呼ばれ、現在もウクライナ に残る洞窟に実際に足を踏み入れている。 この辺りが「さすが、ナショジオ」と感じさせられる。だって、当時の 話が聞ければそれだけでも文章は書けるのだもの。それに加えて 一家が生活した痕跡の残る洞窟にまで出かけ、当時使用されて いたと思われる石臼などを発見している。 これ、当事者が洞窟での生活を綴った作品を出版しているよう なのだが、日本じゃ入手出来ないのかな。英訳の自費出版 だから無理か。 インド・アッサム州の、人家を襲撃するゾウと、密猟により個体数 の減少が心配されるマウンテンゴリラの話は人間と野生動物の 共存について考えさせれられた。 あぁ、私はイタリアへ行きたいと思っていた。だが、本書を読んで 行きたい場所が増えた。アフガニスタンでマスードのお墓参りを して、ウクライナに洞窟を見に行って、コンゴでマウンテンゴリラ に魅了されたいし、南極でコウテイペンギンの繁殖を観察したい。 宝くじで10億円くらい当たらないかなぁ。あ、そもそも宝くじを買って ないから当たるはずがないか。 それにしてもカバー写真のマスード。いい顔をしている。ソ連軍を 相手にゲリラ戦を戦い抜き、次にはタリバンを相手に戦った歴戦 のツワモノなのに、こんなに笑顔が優しい。それが、マスードに 惹きつけられる理由の一つかもしれない。 尚、私はシー・シェパードは「環境テロリスト」だと思っています。 それは本書を読んでも変わりませんでした。

1投稿日: 2017.08.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ戦場などの極限の地や、野生動物を追ったナショジオのアドベンチャーマガジンのドキュメンタリー以下10編を収録、ただし原著はこの倍くらいらしいが。 「冬のライオン」 アフガンでタリバンに対する抵抗勢力を率いるムジャヒディン、マスード 「軍閥のボスとグリーンベレー」 グリーンベレーの協力を受けタリバンと戦うドスタム将軍 「エボラウイルスと闘う人々」 ウガンダで発生したエボラと闘い自らもエボラに倒れたマシュー・ルクヤはじめとする医療関係者たち 「死の迷路からの帰還」 ピクニックやちょっとした散歩でも道に迷うと助からないこともある。気をつけるべきなのは低体温症。 「地下洞窟に身を潜めた人々」 ナチスから逃れ、ウクライナの地下洞窟で344日暮らした人々 「人喰いライオン追跡」 ケニア最大の国立公園ツァボ(殺戮の地)、1898年には2等のライオンが推定140人を食い殺した。 「震える大地」 5千頭の野生のゾウが暮らし、時に餌を求めて村を襲うインドのアッサム州では被害が無いことをゾウの神ガネーシャに祈る。 「反捕鯨の戦いに命をかける海賊たち」 日本の捕鯨船に自爆に近い体当たりをかけ操業を妨害するシーシェパードのポール・ワトソン。 「受難のマウンテンゴリラと対面するまで」戦乱のコンゴを取材するキラ・サラク 「極冠の地の皇帝たち」 コウテイペンギン繁殖地ツアー 日本からすればただのならず者にしか見えないポール・ワトソンの描き方がらしいと言えばらしい。日本側の見解も載せてはいるが、著者がワトソンよりなのは明らかで日本の調査捕鯨は偽装で実際には商業捕鯨であり、ワシントン条約にも違反し、南極海クジラ保護地域内で行われているとするワトソンの主張を首肯している。ワトソンは言う「国際的な法や規制や条約があるのだから、それを遵守させればいいんだ」と。自分がその法を無視したやり方で捕鯨船に体当たりしたり(実際にはぶつかるとシーシェパードの船が沈みかねないので捕鯨船の方が避けている)、ワイヤーをスクリューに絡ませて故障させようとしたり、酪酸入りの瓶を投げつけたりしているのだが。目的が正しければ手段は正当化されると言うのがシーシェパードのやり方だ。それを理性的かつ断固たるやり方と誉めるので中立の記事では無い。船長の妻が網を切ろうと潜り込んで逮捕された太地のイルカ漁に関しても原文では一桁多い2万3千頭、日本全体の捕獲漁と混同しているらしい。主張がどうあれ数字をきちんと検証できてないドキュメンタリーは割り引いて読まざるを得ない。一方的な見解を載せるだけではなく、もう少し裏を取った方が良いレポートになるのに。 日本側にも弱点はある。水産庁は調査捕鯨に関するQ&Aをウェブに掲載しているが肝心の調査結果の報告が貧弱なのだ。日本鯨類研究所のHPには94-99で行われたJARPN、87-05に行われたJARPAと言う二つの研究成果が報告されている。最新のレビューが06年のものだ。 http://www.icrwhale.org/Research_results_jp.html 個人的には内容以前にこの頻度では日本の調査捕鯨に学術的な価値が無いと言われても仕方が無いと思う。またリンク先の資料も英文レビューはともかく和文の簡単な方ははっきり言ってしょぼい。国際司法裁判所は2014/3/31南極海における調査捕鯨に対し即時停止を求める判決を下した。「日本の調査捕鯨は科学的な研究に該当しないから中止すべきである」と。この判決に日本の食文化を持ち出して反論するのは結局調査捕鯨が事実上の商業捕鯨であったと認め判決の正しさを補強することになる。争うのであれば調査の有用性、合理性を訴えるしかないはずだ。

0投稿日: 2016.04.19ナショジオのアドベンチャーマガジンより

戦場などの極限の地や、野生動物を追ったナショジオのアドベンチャーマガジンのドキュメンタリー以下10編を収録、ただし原著はこの倍くらいらしいが。 「冬のライオン」 アフガンでタリバンに対する抵抗勢力を率いるムジャヒディン、マスード 「軍閥のボスとグリーンベレー」 グリーンベレーの協力を受けタリバンと戦うドスタム将軍 「エボラウイルスと闘う人々」 ウガンダで発生したエボラと闘い自らもエボラに倒れたマシュー・ルクヤはじめとする医療関係者たち 「死の迷路からの帰還」 ピクニックやちょっとした散歩でも道に迷うと助からないこともある。気をつけるべきなのは低体温症。 「地下洞窟に身を潜めた人々」 ナチスから逃れ、ウクライナの地下洞窟で344日暮らした人々 「人喰いライオン追跡」 ケニア最大の国立公園ツァボ(殺戮の地)、1898年には2等のライオンが推定140人を食い殺した。 「震える大地」 5千頭の野生のゾウが暮らし、時に餌を求めて村を襲うインドのアッサム州では被害が無いことをゾウの神ガネーシャに祈る。 「反捕鯨の戦いに命をかける海賊たち」 日本の捕鯨船に自爆に近い体当たりをかけ操業を妨害するシーシェパードのポール・ワトソン。 「受難のマウンテンゴリラと対面するまで」戦乱のコンゴを取材するキラ・サラク 「極冠の地の皇帝たち」 コウテイペンギン繁殖地ツアー 日本からすればただのならず者にしか見えないポール・ワトソンの描き方がらしいと言えばらしい。日本側の見解も載せてはいるが、著者がワトソンよりなのは明らかで日本の調査捕鯨は偽装で実際には商業捕鯨であり、ワシントン条約にも違反し、南極海クジラ保護地域内で行われているとするワトソンの主張を首肯している。ワトソンは言う「国際的な法や規制や条約があるのだから、それを遵守させればいいんだ」と。自分がその法を無視したやり方で捕鯨船に体当たりしたり(実際にはぶつかるとシーシェパードの船が沈みかねないので捕鯨船の方が避けている)、ワイヤーをスクリューに絡ませて故障させようとしたり、酪酸入りの瓶を投げつけたりしているのだが。目的が正しければ手段は正当化されると言うのがシーシェパードのやり方だ。それを理性的かつ断固たるやり方と誉めるので中立の記事では無い。船長の妻が網を切ろうと潜り込んで逮捕された太地のイルカ漁に関しても原文では一桁多い2万3千頭、日本全体の捕獲漁と混同しているらしい。主張がどうあれ数字をきちんと検証できてないドキュメンタリーは割り引いて読まざるを得ない。一方的な見解を載せるだけではなく、もう少し裏を取った方が良いレポートになるのに。 日本側にも弱点はある。水産庁は調査捕鯨に関するQ&Aをウェブに掲載しているが肝心の調査結果の報告が貧弱なのだ。日本鯨類研究所のHPには94-99で行われたJARPN、87-05に行われたJARPAと言う二つの研究成果が報告されている。最新のレビューが06年のものだ。 http://www.icrwhale.org/Research_results_jp.html 個人的には内容以前にこの頻度では日本の調査捕鯨に学術的な価値が無いと言われても仕方が無いと思う。またリンク先の資料も英文レビューはともかく和文の簡単な方ははっきり言ってしょぼい。国際司法裁判所は2014/3/31南極海における調査捕鯨に対し即時停止を求める判決を下した。「日本の調査捕鯨は科学的な研究に該当しないから中止すべきである」と。この判決に日本の食文化を持ち出して反論するのは結局調査捕鯨が事実上の商業捕鯨であったと認め判決の正しさを補強することになる。争うのであれば調査の有用性、合理性を訴えるしかないはずだ。

0投稿日: 2016.04.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ普段では経験できない現代の冒険。 マックの店長と同じ給料で命をかける米軍特殊部隊の話は仕事について考えさせる。 アフリカの人食いライオンの話は、本当に怖い。「ヒト」ではなく、一個の生物としての人間はもろい。そして、野獣は怖い。 あとは、シーシェパード。日本の捕鯨を欧米視点で見ている点が新鮮。立場はともかく、捕鯨船のクジラを殺す最新のやりかたの部分だけを読むと、すぐにでも捕鯨に反対したくなる。 とまあ、その他、エボラと国際医療チームとの戦い、イスラムのムジャヒディンの考え方、など、興味深いエッセイが10編あります。おすすめの一冊。

0投稿日: 2011.10.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ思ったより良かった。アマゾンのレビューでは捕鯨船へのシーシェパードの記など、偏っているような印象を持ったが、ニュートラルだと思います。 どれも文明の境に接していて興味深く読めたのだけど、特に二つ。 「死の迷路からの帰還」 山で迷ってしまった時のサバイバル。道を外れてしまうと、何とか奪回しようと理性を働かせて目印やスタートに戻ろうと焦る人間の行動は裏目に出てしまうことが多い。健康な人間で遭難したとき生き残るのは経験を積んだ大人よりも6歳以下の子供だという。疲れたら休む、渇いたら飲む、寒ければ暖かい所にもぐり込むなどの行動を本能的に取り、どこかに向かおうと無理をしないからだそう。 「禅の入門者の心は多くの可能性を秘めているが、長年修行を積んだ者の心にはそうした可能性はほとんどない。」 大人が迷った時にせねばならないのはSTOP。 立ち止まり(STOP)、考え(THINK)、周囲を観察し(OBSERVE)、計画を立てる(PLAN)。 そもそも迷わないためには、景観やランドマークになるような目印を語り合いながら歩くという方法がある。蔓を採集した場所、ハタネズミの巣を見つけた場所など、会話を逆にたどって戻る。 アボリジニは祖先が遍歴した旅を歌で再現する。「ソングライン」と呼ばれる古代人の知恵である。 「受難のマウンテンゴリラと対面するまで」 マウンテンゴリラは警戒心が低く人に近づいてくる。平和を好み、家族を愛し、無条件で他者を受け入れる彼らは、私たち人間がどれほど道を誤ったかということを、私たち自身に突きつけるのだ。 という文はこれだけ見ると偶々そのような生態を持つゴリラを美化しすぎていてセンチメンタルに過ぎるように感じるけれど、ゴリラが絶滅しかかっている周囲のやまない紛争の記録もつづられているので、自然に胸に刺さる。

1投稿日: 2011.08.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ『生と死が隣り合う極限の世界』 『ゲリラ戦の天才的指導者や急進的な環境保護活動家を気鋭の作家たちが密着取材。世界の最前線で目撃した衝撃的ドラマを描く傑作ドキュメンタリー10編』(帯コメント) 現代日本では体験し得ない、世界各地で起きている数々のドラマ。 それを知ることができるという、読書の醍醐味の一つが味わえる一冊。 私はこれを読んで、自然・動物保護活動に対する 「偽善的・一部の人間の都合で守るべきものを勝手に判断する傲慢な行為」という偏見が多少無くなった。 保護活動の主義主張や手段に関係なく、とにかく何かしなければならない程、環境破壊が進んでいる現実がそこにあるということが、単なる情報以上のリアリティでもって伝わってきたので。 <メモ> 僻地や戦闘地域など、危険な場所に飛び込んで取材をするジャーナリストだからこそ書ける文章の面白さ。 ではフィクション作家にしか描けないものは? <目次> 第一部 極限の地からの報告 【冬のライオン】(アフガニスタン・パンジシール渓谷他) ―「パンジシールの獅子」マスードと過ごした最後の日々― 【軍閥のボスとグリーンベレー】(アフガニスタン) ―グリーンベレーがドスタム将軍を敬愛するようになった理由― 【エボラ・ウイルスと戦う人々】(ウガンダ) ―犠牲者を出しながら謎の出血熱と対決する医師たち― 【死の迷路からの帰還】(米国・コロラド州ロッキーマウンテン国立公園他) ―原生林で迷ったときに生き残るための条件― 【地下洞窟に身を潜めた日々】(ウクライナ西部) ―暗闇で生き延びたユダヤ人一家のすみかを発見― 第二部 野生生物をめぐる冒険 【人食いライオン追跡】(ケニア・ツァボ) ―伝説の人食いライオンが子孫を残していた― 【震える大地】(インド・アッサム地方) ―野生ゾウの襲撃に苦悩する人々― 【反捕鯨の戦いに命をかける海賊たち】(南極海周辺) ―荒れる南極海のクジラをめぐる攻防戦― 【受難のマウンテンゴリラと対面するまで】(コンゴ・ルワンダ・ウガンダ国境周辺) ―戦乱続くゴリラ保護区に潜入した女性ジャーナリスト― 【極寒の地の皇帝たち】(南極) ―二万つがいが群れるコウテイペンギン繁殖地を訪ねる―

0投稿日: 2011.05.18