総合評価

(43件)| 5 | ||

| 15 | ||

| 14 | ||

| 2 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ著名過ぎるがゆえに、根拠のないネガティブな話までよく聞く偉人や実験について、なぜ史上で大きい反響があったのか、背景を踏まえて詳しいストーリーが書かれていて分かりやすい。

0投稿日: 2023.09.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ偉人の実験方法は現代のような高度なマシンや測定器を必要としない。もちろん複雑なものもあるが、、、しかし、ガリレオの斜面の実験のようなものは中学でも再現実験としておこなれる。その中で自分たちは偉人と同じ過程を辿っていることを実感させたい

0投稿日: 2020.08.01 powered by ブクログ

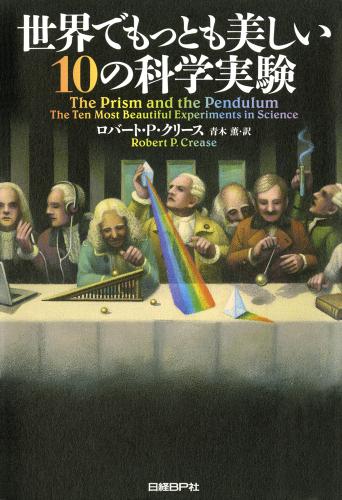

powered by ブクログ我々の多くは「美と科学は対極にある」ものと、漠然とイメージしている。主観性を持つ美と、客観性が何よりも重視される科学、という認識がその背景にはある。しかし、そのイメージを反証するのが本書のテーマであり、その方法論として著者が選んだのは、”科学実験”である。 本書は専門誌『Physics World』を読んでいる科学者たちへの「世界で最も美しい科学実験は?」というアンケートから集められた上位10個の科学実験をテーマに、美と科学の関係性を示すものである。題材となる実験は、ガリレオのピサの斜塔での物理実験、フーコーの振り子など、一般人でも馴染みのあるものばかり。偉大なる科学者たちの実験にかける熱情と思想を理解することで、科学に関する理解がぐんと深まるし、何よりも個々のエピソードだけでも十分に面白い。 高校生くらいの科学に関する知識があれば十分楽しく読めるはずであり、若い人たちにこそ勧めたい。

0投稿日: 2020.05.03 powered by ブクログ

powered by ブクログニュートン、ガリレオ、フーコー、キャベンディッシュなど、科学会の歴史の中で、もっとも美しい10の実験について描かれたもの。単に実験の中身ではなく、どのような背景や苦労があったのか、人物像や社会の情勢なども解説されていてとても興味深い。ここでいう美しさの定義は、実験がシンプルであること、その実験の前と後では世界が変わってしまっていること、誰でも再現できることなどが挙げられている。確かに、フーコーの振り子で地球の自転を確認できたり、太陽と影の長さで地球の長さを測ったりなんて、シンプルだけど世界の見方が変わる。物理学・宇宙・化学にはあまり縁のない分野を学んできたが、やはり憧れる。

1投稿日: 2019.02.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ"自然界のあらゆる現象を解き明かしてきた科学者。数々の実験をして、世に証明してきた。その中から選りすぐりの「美しい」実験の数々を紹介している。 その実験を実現するに至る経緯、その人物の生い立ち~人間的な側面からもアプローチしている。"

0投稿日: 2018.10.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ「地球の周囲を測る」、「地球の重さを量る」、「地球が自転していることを証明する」、「物質の落下速度は、その質量とは無関係であること」、「太陽光が、多くの波長の光からできていることを証明する」、「原子の形状を明らかにする」、「1つの電子は、自分自身に干渉(波のように振舞う)する」等々の、実験当時はエッポックメーキング且つエレガントな実験の解説集。どの実験も、しょぼい機材で凄い精度を達成しており、先人の知恵、技量が感じられる。原因究明をすぐにギブアップするエンジニアよ、このくらいやってから、「ギブ」と言ってくれ。

0投稿日: 2018.10.23 powered by ブクログ

powered by ブクログその実験が美しいかどうかはともかく、科学を作ってきたことは間違いありません。私は、これは科学哲学の本だと思いました。

0投稿日: 2018.05.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ”科学の栞”から。そういえば、何となく昔習ったよなっていう物理実験の諸々が網羅されている。「センター試験で満点が狙えるから」って言われて、『本当は生物の方が好きなんやけど仕方ないな』という背景の自分としては、やっぱり物理はイマイチ…っていうのが感想です。

0投稿日: 2018.02.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ☆信州大学附属図書館の所蔵はこちらです☆ http://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA78417284

0投稿日: 2016.11.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ世界でもっとも美しい10の化学実験とのタイトル通り、私でも知っているメジャーな実験があげられている。ここでの美しさとは個人個人の主観での美ではなく、結果がとても綺麗に決まる、パーフェクトな事象のことをいうのかな。超文系なので、なかなか読むのに苦労した。

0投稿日: 2016.10.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ題名に惹かれて読んだ。 本書で取り上げられている「美しい実験」は次の10の実験。 興味をまずもったのは、最初の「エラトステネスによる地球の外周の長さの測定」というもの。紀元前3世紀に、地球のサイズをほぼ正確に測定したという実験。 紀元前3世紀、である。すごいなぁと感心しきり。 物理学の実験がほとんどで、物理学に疎い自分には難しいと感じる部分の方が多かったが、哲学的な内容を含んでおり、それはそれで楽しめた。 ちなみに。訳者は、『フェルマーの最終定理』を翻訳された青木薫さん。 そのことも、ある種、物理学に疎い自分の一助になったのもある。

0投稿日: 2016.09.23 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトルはなかなか興味深く、タイトルで手にしてしまった。 内容は、著者が『Physics World』誌上で実施したアンケートをもとに選ばれた10の実験についての、科学史的さらには哲学的な考察が記されている。 10の実験は次の通り 1.地球の外周を測る(エラトステネス) 2.球を落とす(ガリレオ) 3.斜面を転がす(ガリレオ) 4.太陽光を分解する(ニュートン) 5.地球の重さを量る(キャベンディッシュ) 6.光という波を実証する(ヤング) 7.地球の自転を見る(フーコー) 8.電子を見る(ミリカン) 9.原子の内部構造を解く(ラザフォード―) 10.電子の干渉を見る(複数人) それらの原理や科学史は興味深いのだが、本文のほとんどが哲学的な解説や考察の記述にさかれており、どうも哲学が苦手な自分には読み進めるのがつらかった。 訳者は『フェルマーの定理』も手がけており、そちらはある程度楽に読み進められたので、やはり原書が哲学に寄りすぎているのだろう。

0投稿日: 2015.08.26 powered by ブクログ

powered by ブクログおもしろかったー! 著者の専門は、哲学と科学史。 《フィジックス・ワールド》誌の読者から「一番美しいと思う実験」(正確には、物理学の実験)を募り、寄せられた何百もの候補の中からもっとも多くの名前が挙がった十の実験を選んだ…とのこと。 各実験の概要、それがもたらした効果や変化をわかりやすく読めるのもおもしろかったけれど、それぞれの実験解説後にまとめられた幕間にあたる文章がすごくおもしろかった! 「科学実験」と「美」「芸術」という言葉を結びつける時に必要だと考える要素、その実験がどういった意味で芸術的だと考えられるのか…などなど。 読み物としてとても楽しかった!

0投稿日: 2015.04.26 powered by ブクログ

powered by ブクログThe Prism and the Pendulum: The Ten Most Beautiful Experiments in Science ― http://ec.nikkeibp.co.jp/item/books/P82870.html

0投稿日: 2014.04.21 powered by ブクログ

powered by ブクログさくさくよめたし、おもしろかった。期待したほど重量級じゃなかったけど、バンタム級のチャンピオンがヘビー級よりも劣るというわけじゃないだろうし。 「世界を変えた」ではなく「世界でもっとも美しい」であることに注意。いちおう古い順に並べてはあるが、網羅的でもないし、つながりもあるようなないような。むしろ「美しさ」をもうすこしワキにおいて、つながりを重視してくれたほうがわかりやすかっただろうとは思う。 実験における美しさとは何か。まとめるとしたら、「自然について深い事柄を明らかにすること」「実験を構成する個々の要素が効率的に組み合わされていること」そして「さらなる推論や考察を必要とすることなく、その実験によって結果が決定的に示されること」だと、本書序文には書いてある。深くて、ムダが無くて、決定的であること。なんか納得できるような気もする。 個人的にもっとも美しいと感じたのは、最初の「エラトステネスによる地球の外周の長さの測定」。紀元前3世紀に、地球のサイズをほぼ正確に測定したという実験だ。しかも使った道具は日時計のみ。この実験の仮定とした3つの要素……地球と太陽がおなじ三次元空間に存在し、地球は球体であり、太陽ははるか彼方にあること……だけでもギリシャ人はえらかったなぁと思う。 実験の美しさというところにフォーカスが絞られている分、小粒ではあるが、まとまっている。ポピュラーサイエンスの読み物が好きな人なら、間違いなく退屈はしないと思う。

0投稿日: 2014.03.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ「~にとって美とは何か」と言えば、吉本隆明『言葉にとって美とは何か』を思い浮かべる。著者も真剣に「実験にとって美とは何か」を問う。それは、「深いこと」、「効率的であること」、「決定的であること」としている。『フィジックス・ワールド』の読者アンケートで選ばれた本書で挙げられた10の実験は多かれ少なかれこの条件を満たしていると著者は言う。 まあ、しのごの言わずに科学の進化に何らかの貢献をした有名な実験を背景含めて味わってみるのがよい読み方だろう(アンケートで選ばれただけあって、どの実験も多少は知っている実験だ)。美だけでなく、科学実験についての倫理について思いを馳せるのもよいだろう。 下記が10の実験を年代別に並べらたものである。 ・世界を測る - エラトステネスによる地球の外周の長さの測定 ・球を落とす - 斜塔の伝説 ・アルファ実験 - ガリレオと斜面(加速度の発見) ・決定実験 - ニュートンによるプリズムを使った太陽光の分解 ・地球の重さを量る - キャヴェンディッシュの切り詰められた実験(地球の重力の測定) ・光という波 - ヤングの明快なアナロジー(二重スリット実験) ・地球の自転を見る - フーコーの崇高な振り子(自転の可視化) ・電子を見る - ミリカンの油滴実験(電子の荷電量測定) ・わかりはじめることの美しさ - ラザフォードによる原子核の発見 ・唯一の謎 - (ファインマンによる)一個の電子の量子干渉 翻訳は定評のある青木薫さんなので安心感がある。ちょっと冗漫だなと思っても原文もそうなんだろうな、とw。

0投稿日: 2014.02.02美しい実験とは

高校,中学での物理,化学の教科書や資料集で一度は目にしたことがある実験を詳細に掘り下げたというのが本作であります.美しいものとは多面性を持つもので,他人に説明されたところで分からない部分は分からないでしょう.本作に紹介されている実験もその例に漏れることはなく,基礎実験に面白みを感じられない人にとっては退屈な内容となるでしょう.ちょっとした理系の専門書を読むのに抵抗がないなら,読んでみるといいかもしれないです.

1投稿日: 2014.01.25美しい実験」というのはぱっと見てきれいと言うのではなく、シンプルで、一目で結果が分かり理論の正しさを示すもの

フィジックス・ワールド 誌上のアンケートで世界で最も美しい科学実験に選ばれたのは二重スリット実験、リンク先のヴェガのオンラインプログラムで日立の研究者だった外村彰氏が英国王立協会で行った1994年の講演のビデオを見ることが出来る。(ちょうど30分の辺り) http://vega.org.uk/video/programme/66 電子が当たった場所が星のように光る点になり、次々とランダムに光が増えるのはプラネタリウムの様だが最後に現れるのは銀河ではなくスリットを波が通ることによりできる干渉縞。電子は一つ一つの粒子として検出されるのだが数多くの電子は波としての性質を見せる。干渉縞は波の重ね合わせなので一つの粒子で干渉するというのがピンと来ないのだが、時間をずらしても波の性質は変わらないので重ね合わせたのと同じ結果になるのか。この本で言う「美しい実験」というのはぱっと見てきれいと言うのではなく、シンプルで、一目で結果が分かり理論の正しさを示すものでしかも実験を構成する要素が無駄無く組み合わされているものだそうだ。訳者の青木薫さんは最初にこの本を読んだ際には自分こそが適任だと思い、後にはこの美しいに含まれる哲学のバックグラウンドを理解するために哲学者の旦那さんに質問しまくったとか。青木さんは上の光の干渉縞の写真を見て涙がこぼれたと言うが、それももの凄い感性だと思う。 他の実験は年代順に エラストテネスによる地球の外周の測定 ガリレオのピサの斜塔から重さの違う二つの物を落とすデモンストレーション 同じくガリレオの斜面を転がるボール ニュートンによる太陽光のプリズム分解 キャベンディッシュの地球の重さを量る実験 トマス・ヤングの光と言う波を見せるプリズム フーコーの振り子 地球の自転を見る ミリカンの油滴実験 電子の電荷が見える ラザフォードによる原子核の発見 地球をはかり、重力と重力加速度を目に見えるようにし、光の性質から量子力学の世界へ。 美しい実験結果を見せるためには精密で考え抜かれた実験技術が必要で、再現するのは簡単ではないものも多い。単純そうに見えるフーコーの振り子もすきま風の影響で逆に回ることも有ると言うのだ。ただ上のビデオを見るとこの本の内容については映像の方が合ってるのだと思う。それぞれの実験の背景の理論はちゃんと理解できるわけじゃないけど、実験自体は直感的にわかる部分もある。

1投稿日: 2014.01.01ただただ、感謝

先人たちの苦労が伝わってきます。彼らの美しい仕事ぶりに感服。

1投稿日: 2013.10.12 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

-20080122 美しい科学実験とは? 著者は「深さ-基本的であること、経済性-効率的であること、そして決定的であること」の3つをその条件として挙げる。帯のcopyには、ガリレオの斜面/斜塔、ニュートンのプリズム、フーコーの振り子など、科学実験の美しさを「展覧会の絵」のように鑑賞する、とある。

0投稿日: 2013.08.14 powered by ブクログ

powered by ブクログフィジックス・ワールド 誌上のアンケートで世界で最も美しい科学実験に選ばれたのは二重スリット実験、リンク先のヴェガのオンラインプログラムで日立の研究者だった外村彰氏が英国王立協会で行った1994年の講演のビデオを見ることが出来る。(ちょうど30分の辺り) http://vega.org.uk/video/programme/66 電子が当たった場所が星のように光る点になり、次々とランダムに光が増えるのはプラネタリウムの様だが最後に現れるのは銀河ではなくスリットを波が通ることによりできる干渉縞。電子は一つ一つの粒子として検出されるのだが数多くの電子は波としての性質を見せる。干渉縞は波の重ね合わせなので一つの粒子で干渉するというのがピンと来ないのだが、時間をずらしても波の性質は変わらないので重ね合わせたのと同じ結果になるのか。この本で言う「美しい実験」というのはぱっと見てきれいと言うのではなく、シンプルで、一目で結果が分かり理論の正しさを示すものでしかも実験を構成する要素が無駄無く組み合わされているものだそうだ。訳者の青木薫さんは最初にこの本を読んだ際には自分こそが適任だと思い、後にはこの美しいに含まれる哲学のバックグラウンドを理解するために哲学者の旦那さんに質問しまくったとか。青木さんは上の光の干渉縞の写真を見て涙がこぼれたと言うが、それももの凄い感性だと思う。 他の実験は年代順に エラストテネスによる地球の外周の測定 ガリレオのピサの斜塔から重さの違う二つの物を落とすデモンストレーション 同じくガリレオの斜面を転がるボール ニュートンによる太陽光のプリズム分解 キャベンディッシュの地球の重さを量る実験 トマス・ヤングの光と言う波を見せるプリズム フーコーの振り子 地球の自転を見る ミリカンの油滴実験 電子の電荷が見える ラザフォードによる原子核の発見 地球をはかり、重力と重力加速度を目に見えるようにし、光の性質から量子力学の世界へ。 美しい実験結果を見せるためには精密で考え抜かれた実験技術が必要で、再現するのは簡単ではないものも多い。単純そうに見えるフーコーの振り子もすきま風の影響で逆に回ることも有ると言うのだ。ただ上のビデオを見るとこの本の内容については映像の方が合ってるのだと思う。それぞれの実験の背景の理論はちゃんと理解できるわけじゃないけど、実験自体は直感的にわかる部分もある。

0投稿日: 2013.05.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ一番美しい科学実験。私はアインシュタインの一般相対性理論を実証した、日食時の光の歪みの測定が世界で一番美しいと思っていたが、それはこの本には書かれていなかったのでちょっとしょんぼりした。アレは測定ってだけで実験には含まれないの?そんなアホな…。でも、フーコーの振り子やヤングの干渉など、実証こそが科学の真骨頂!と思わせる実験が沢山出てきて、読むだけでわくわくした一冊だった。 文章や言葉選びがとても優美でいい。鮮やかなファンタジー映画を描くような魅力的な文章で、科学の美しさがよく伝わる。 これからも、整然とした物に対する美も、曖昧で不明瞭な物に対する美も、両方とも美しいと思える自分でいたい。

0投稿日: 2013.02.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ科学や実験そのものに興味がなくても読めるかも。 科学と芸術に共通する?「美しい」の観念について、序文で触れている。 10の実験の由来や経緯をさらっと書きながら、実験した科学者がその時どんなことを経験し、どんなことを考えていたのか、にフォーカスを当てて教えてくれる。 但し、さらっとした筆致なので、何が「美しい」のか読み落としそう。

0投稿日: 2012.06.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ意外と内容が難しく思えた。 しかし、『もうひとつの「世界でもっとも美しい10の科学実験」』よりは、まだ読めた。 科学や実験が好きな人には楽しめる本なんだろうな。 なので、興味本位で楽しめるようなものではない。

0投稿日: 2012.06.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ思ったより難しくて、物理が嫌いな人にはお勧めしません。研究室でガリガリ実験してた時に読みたかった本でした。

0投稿日: 2012.06.01 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトルは「科学実験」だが題材は物理雑誌でアンケートを取ったこともあり、物理系の実験に限られる。ある程度知っている題材が多かったので、あまり意外性のある話はなかった。 中で面白かったのはキャヴェンディッシュによる「地球の重さを量る」実験。実験そのものよりも「神経質そうな甲高い声をもち、半世紀も時代遅れの――誇張ではなく――珍妙な服を着て、人との接触はできるかぎり避けていた」というキャヴェンディッシュその人が興味深かった。実験の内容そのものよりも「人」に興味がいってしまうのはいたしかたないところだろう。

0投稿日: 2012.03.14 powered by ブクログ

powered by ブクログサイモン・シンを青木薫が訳した本がとてもよかったので,これも読んでみる。物理学を修めた訳者だけあって,こういう分野の訳書が多い。著者は哲学者で,10の科学実験を通して古代から現代までの科学史を通覧する本。 10の実験の主役は,エラストテネス,ガリレオ,ニュートン,キャベンディッシュ,ヤング,フーコー,ミリカン,ラザフォード。実験の数と合わないが,これはガリレオが2回入選していることと,最後の実験は特定の一人に帰着できないためだ。 キャベンディッシュは8人のなかで一番有名じゃないかもしれないが,印象に残った。18世紀の終わりごろ,彼はとても精巧につくった機械で地球の重さを測定した。当時すでにニュートンの万有引力の法則は知られていたが,地上の物同士の間でその力を測るのは,引力が小さくて難しかった。彼はねじりバネをうまくつかって,鉛球同士の間に働く重力と,鉛球と地球の間に働く重力の比を求め,それによって地球の質量を決定した。彼の測定精度は,その後百年も更新されなかったらしい。 フーコーの振り子は,19世紀中ごろに考えだされて以来,すぐに各地に広まって広く観覧に供された。確かに何の動力もなしに(非常にゆっくりとではあるが)地球の自転というダイナミックな変化が目で見られる,しかも大勢が一度に経験できるというスグレモノなので,急速に普及したのもうなづける。むかし上野の科博で見て感心したのを思い出す。 人物が特定されない最後の実験は,二重スリットによる一つの電子の干渉実験である。あとがきによると,訳者も涙が出たほどのきれいな実験で,たった一つの電子がいわば自分自身と干渉して二重スリットの向こうのスクリーンに干渉縞をつくるのだ。同時に放たれた電子と電子が干渉するなら話もわかるのだが,一つづつうちこんでいった電子の到着先が,全体として縞模様をつくっていく。特に,日本の外村彰らによる1989年の追試結果は解像度もよく印象的で,ネット上にも公開されており,一見の価値がある。

0投稿日: 2011.10.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ7月13日読了。筆者が物理学の雑誌上にて行った「もっとも美しい科学実験は?」とのアンケートの結果集まった、10の「美しい」実験を取り上げた本。科学実験の美しさの基準とは「深さ(基本的であること)」「経済性(効率的であること)」「決定的であること」とのこと。私は根っからの文系人間だが、理系・科学の世界とは、実験で仮説・理論が証明された瞬間とは(もちろん、使い物にならない数百・数千以上のダメ実験がその裏にはあるのだろうが)何とも魅力的なものに見える・・・。「実験にとって美とは?美にとって実験とは?」と筆者は問いかけるが、確かに「美しい実験」「美しいコーディング」というものはあるもの、「芸術作品にしか美は存在しない」なんて考え方は了見が狭いよ。

0投稿日: 2011.07.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ移り変わる刹那 世界を測る 球を落とす アルファ実験 決定実験 地球の重さを量る 光という波 地球の自転を見る 電子を見る わかりはじめることの美しさ 唯一の謎

0投稿日: 2010.10.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ素人にも分かるものから取り上げられていて嬉しかった。役立つのが基準ではなくて、「美しい」のが基準。ちなみに一番目は紀元前3世紀、エラトステネスが地球の周径を計った実験。 紀元前三世紀であっても、数学の単純な定理(円周の比、錯角)が分かっていれば、地球という大きなものの周径すら知ることができる、という、美しさ! 夏至にシエネで太陽が真上に来ると、影は消失する(=影は地球の中心に向かってまっすぐ落ちる)。一方アレクサンドリアでも影は同じ方向に落ちるが(=太陽光線は平行であるため)、地球は丸いので影には角度ができる(角度が小さく、影が短ければ、地球の周径は大きい)。錯角が等しいことから、アレクサンドリアの影の角度は、アレクサンドリアとシエネを通り、地球の中心で交わる2本の半径の角度と等しい。同時間に日時計が作る角度と円周の比は、シエネとアレクサンドリアとの距離と地球の周径の比に等しいことから、地球の周径が求められる。 フーコーの振り子だって美しい。大きな大きな振り子、たったそれだけの装置で、地球の自転を証明してしまうんだもの。ため息が出る。

0投稿日: 2010.05.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者が国際的科学雑誌《フジックス・ワールド》誌上で行った「もっとも美しい科学実験」についての読者アンケート調査から生まれた一冊。「もっとも重要な科学実験」ではなく「もっとも美しい科学実験」であるところにとても興味が惹かれました。 「美しい科学実験」とは何か? 著者は本書の中で美しい実験がもつべき要素として以下の3つをあげています。 ①【深い】事柄を明らかにし、我々の知識を塗り替えるようなかたちでそれを成し遂げること ②実験を構成する個々の要素が【効率的】に組み合わされていること ③一般化や推論をしなくても、結果がはっきりと示される【決定的】なものであること これらの視点にもとづいて、本書で選定された10の科学実験一つ一つについて、その時代背景や実験そのものについてとても丁寧に掘り下げられた記述がなされています。 これらの一つ一つの実験についての記述だけでもとても興味深いのですが、本書の一番の特徴は科学的な視点と哲学的な視点の両方の視点が高い次元で融合している点ではないでしょうか。 本書の終章で著者は、プラトンの美に関する主張を引き合いに出しながら、以下のように述べています。少し長いですが、本書を表現するにふさわしいと思いますので、ここに引用させて頂きます。 「古代ギリシャの人々は、美しいものと芸術作品とあいだに特別な結びつきは認めず、美しいものとは、何であれ価値のあるもの、見るに値するもの、それ自体として存在する意味のあるもののことだった。 つまり、美を装飾や華麗さとに関係においてではなく、法則・制度・魂・行為といった模範的なものとの関係において捉えた。 その結果として、「真」と「美」と「善」とに密接な結びつきを認め、それらは互いに絡み合い、共通の根元において分かちがたく結びついていると考えた」 本書は決して読みやすい書とは言えません。文章はとても読みやすくエキサイティングなのですが、読むものに多少の事前知識を要求する書であるからです。 科学・哲学両面での基本的な知識が不足している私には、1回読んだだけでは、まだまだ消化できていないと感じています。 しかし、基礎的な知識を調べたり、学習しながらでも、今後2回・3回と読み返し自分なりに消化したい・・・そう感じさせてくれるテーマと内容を持った貴重な良書であると思います。

0投稿日: 2010.05.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ実に面白く、さっぱり理解できない 素敵な本です。 後半は 電子やら粒子やら原子なのでね。ほんとさっぱりわかりませんが 実験後各分野の研究の裾のが広がったという実験たちのようです。 へぇーな感じですね。 前半はガリレオの実験やニュートンの光のやつなので 多少知ってる情報があるので面白く見れます。

0投稿日: 2010.02.28 powered by ブクログ

powered by ブクログサイモン・シンなど訳してる 青木さんの訳書。 だから登録しておいた。 ブクログでもレビュー数があり、 やっぱり人気なんだなぁ。

0投稿日: 2009.12.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ科学とは美しいモノである 宗教めいた言及ととられるかもしれないが、 自然現象を細分化し、詳細を覗き見ることができたとして それが美しくないわけがないということは容易に想像できる。 神がムダをつくるはずがないという考えを前提とすれば。 もし、不均整なものがあるとすれば、 もっと考えろ。ということだと思う。

0投稿日: 2009.07.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ『美しい実験』とは、 1.基本的であること 2. 3.決定的であること 地球の外周の長さの測定 フーコーの振り子 ラザフォードによる原子核の発見

0投稿日: 2009.05.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ科学史上美しい実験のアンケートをとり、それを元に著者が選んだ10の科学実験 この特集を組んだのが物理系ジャーナルだったのと、おそらく歴史の流れ的に、物理実験が多いです。 重力や光の干渉とか・・・ 一番印象的だったのは、地球が自転している事を示した「フーコーの振り子」 地球が自転しているなら、振り子は時間経過とともに少しずつその軌跡がずれていく、というもの。 振り子の先に尖った芯のような物を付け、振り子を揺らし、下に砂を敷いて軌跡を見ると確かにずれていく。 それを見た瞬間に、動いている振り子のずれから、地球の自転まで考えが及ぶのだろうか・・・ 実際にその実験を是非見てみたい。 有名なものからあまり聞き慣れないものまで様々(といっても10個だけど) 昔の実験については特に、科学史上重大な発見をした人って偶然ある現象を見たり、ひらめいたりして新たな原理を発見する、というイメージがあったけど決してそうじゃないと分かった。 それはあくまで「なぜ」の段階であり、そこからつき詰めていくための過程、それを証明するための方法。 そういった事をクリアできた人だけが新たな発見をしている。 今は生物系の発展が騒がれているが、生物系の実験ってインパクトはあるけど美しさはなぁ・・・ あ、でも、美しさ、っていう言葉の定義とそれを科学実験とどう繋げるか、というのはそれだけで一つの問題なんですね〜 その事については本書の章間のコラムを参照してください!

0投稿日: 2009.03.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ科学史にその名を残す名実験の数々。 シンプルな美しさであれ、精密な美しさであれ、これらの実験はなにかしらの「美しさ」を持っている。 世にも美しい科学実験たち。 名実験はある日突然、天から降ってはこない。 それは、たゆまぬ努力、豊かな発想力、生真面目さ、忍耐、・・・そうした、科学者の性質と日常とから生まれたにちがいなく・・・ 彼らの(とても超人的なあるいはとても変人的な)日常を知ることもこの本の楽しみ方のひとつ。

0投稿日: 2008.07.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者が2002年、国際的な科学雑誌『フィジックス・ワールド』誌上で読者から「一番美しいと思う実験」を募り、最も多く名が挙げられた10の科学実験を紹介している(ちなみに全体では300を越える実験が挙げられたとのこと)。 ギリシャのエラトステネスが紀元前三世紀に行った「地球の外周の長さの測定」から、20世紀の観察技術によって可能になった「1個の電子の量子干渉」まで、年代順に紹介されている。 単に実験の内容を紹介するだけではなく、それを行った人物、時代背景、当時の学問を取り巻く状況などがドラマチックに語られており、読み物としても十分に面白い。 そもそも科学実験にとって「美しい」とはどういうことなのか。これは本書全体を通じて繰り返し問われるテーマだ。著者は実験が美しいと見なされる条件をいくつか提示しているが、科学の価値観は合理性のこそあると信じる人々を説得できるほど、美は定義可能な概念であろうか。 しかし少なくとも私は、ある種の科学実験に美しさを感じることになんら疑問がない。最後に紹介されている「1個の電子による二重スリット実験」は、抜きん出て多くの読者が推薦し、訳者がその写真を見て涙を流したと語っているように、私も震えるほど衝撃的な実験だと思う。博物館でフーコーの振り子を見かけたら、足を止めずにはいられないだろう。 実験に美しさは間違いなく存在するだろう。しかしそれが美しいことを証明するのは、実験そのものを説明することよりずっと難しい。可能な方法があるとすれば、実際に見せること以外にない。

0投稿日: 2008.06.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ実験するのが退屈で苦痛になった全ての理系の学生に、実験の深さを思い出させてくれるであろう本。 科学を見るのには論理性と正当性、他方には政治や利権、金という側面がある。そして『美しさ』を味わうならば、今までにはあまり注目されなかった人の心を揺さぶる側面があるという。これを読んで、科学万能主義だった高校生の頃を思い出した。 科学における『美』とは何なのか?芸術や音楽と同じように、科学にも『美』は存在するのか? この世界の全てが人間の目に露になる日は永遠に来ず、人は歴史的、文化的に受け継がれてきた仮説を通して世界を見る。そうした仮設はこの世界の一部を露にもすれば隠しもする。だがその一方で、人は美しいといえるものに出会い、その美が混乱と無知の中から我々を連れ出してくれる。美は絶えず上方に我々を導く段階のようなものだ。段階と推移とは、常に我々を一箇所から別の場所に移動させる、この世界における人間の居場所は常に一つに固定されているのではなく、移り変わるものなのだ。そして自らを上昇させるとき、我々は自分と世界との関係を一層緊密にし、そうすることで一層人間的になる。それゆえ科学実験の美しさを理解する力は、美それ自体がもつ、より根源的な意味に改めてきづかせてくれる。

1投稿日: 2008.02.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ物理学誌の読者投票で選ばれた10個の実験がいきいきと説明されているそうだ。 エラトステネスの地球の外周の長さを求める実験 ガリレオがピサの斜塔で落下の法則を確認した実験 ガリレオが慣性の法則を確認した実験 ニュートンがプリズムで確認した光の分散の実験 キャヴェンディッシュの万有引力定数を求める実験 ヤングの光の干渉に関する実験 フーコーの振り子による地球自転を確認する実験 ミリカンが電気素量を求めた油滴実験 ラザフォードが原子核を発見したα線の散乱実験 ファインマンの量子力学に関する2重スリットの思考実験

0投稿日: 2007.06.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ有名な科学法則の実験方法、エピソードをまとめた本。 シンプルなモデルづくりはいつでもどこでも有効だ。科学と哲学と歴史をもっと勉強したくなるよ。

0投稿日: 2007.04.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ我が瓢箪頭では「美しい」の理解度は一つ星(★)レベル。しかし、ガリレオのピサの斜塔伝説、ニュートンのプリズム実験、キャヴェンディッシュの地球の重さの測定、フーコーの地球の自転を見る実験には、大いに心が躍った。

0投稿日: 2007.03.19 powered by ブクログ

powered by ブクログPhysicsWorld誌の企画からはじまった「10大実験」をまとめた本。実験自体はとても有名だけれど、そこにある人間ドラマの部分は実はあまり紹介されないので、読んでいて新鮮。図版もきれいで(でももっと多いともっとうれしかった)よいと思います。

0投稿日: 2006.10.17