総合評価

(79件)| 24 | ||

| 31 | ||

| 9 | ||

| 2 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ一気に引き込まれるように読みました。6つの短編 すべて空襲や配給 終戦時の混乱期、またその時代と現在を対比させての物語。 多分全て自分の体験を元に書かれていると思う。すごいこと体験して妹を殺してしまったという自責の念から逃れられないのだろう。生き残ったもののしぶとさも感じた。

1投稿日: 2026.01.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ先月(2025年8月)、アニメ映画「火垂るの墓」(高畑勲監督・1988年)についての岡田斗司夫による解説動画(YouTubeチャンネルの期間限定無料公開)を見、その内容を確認しようと読み始めたが、まあ読みづらい。そういえば、野坂昭如のこの文体のは筒井康隆にパロディにされていたような記憶がある(「乱調文学大辞典」だったろうか、今これは手許にないので確認は出来ないけれど)。 アニメのほう(高畑勲監督の意図のほう)は判らないけれど、原作としては、解説動画にあったような怖さを意図してはいないように感じた。父親が偉い軍人でそこそこの貯金があったとしても、トントントンカラリと隣組を経由した食糧配給の世界にあって、子ども二人がこの大人の社会から離れて生きていくのは困難だったし、また、妹の死んだ日の夜に雑炊を食った(原作にはない描写)とて自然なことだったのだ。「火垂るの墓」以外の短編五編も、戦中戦後、人間がみな飢えている中で、この短編集の登場人物達の行動はどれも「必然」「自然」のこととと思わされた。

0投稿日: 2025.12.30 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「死児を育てる」 どうしようもない環境下で死なせてしまった妹と、 全てがある状況下で殺してしまった娘、 でもどちらの場合も1人で幼児に向き合っていて まずその構成が巧みすぎる…! 時系列が混ざっている文章で読み辛れ〜と思ったけどおかげで主人公のフラバの臨場感が強まったかも。 「なぜ食べ物を粗末にするのか、妹は食べる物が無かったのに」という実子への怒りと、「でも妹を死なせたのは自分」「自分の生だけを優先した」という罪悪感、それを誰にも咎められなかったせいで未消化のまま、 目の前に妹よりも遥かに恵まれた環境にいるにも関わらず、同じように夜泣きが治らない実子がいる。 「なぜ泣き止まないのか」 実子への憎らしい気持ち、妹を死なせた自身への罪悪感、共通して自分以外誰もこの子に向き合わない孤独…。 自分の持つ痛みを誰も知らない、 自身でも気づいていない、痛みを増幅させる目の前の存在を排除して、自分の痛みを終わらせたい。 「誰に話しても伝わらないから言わない だから私のことを殺してほしい 妹を齧っていたネズミが踏み潰されたみたいに」 元気な時は読めない作品でした。

1投稿日: 2025.11.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ映画は未だに見れないけど、原作をと思い。消えていく罪悪感、でも消えない空腹感、文章から伝わるおぞましい情景と死の匂い、他人に頼らないと生きれないまだ子供であるコンプレックス、生々しい死。他の作品も良い。

1投稿日: 2025.09.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ高畑勲展を見た後に買って帰ってきた一冊。火垂るの墓以外の野坂昭如作品を読んだことがなかった。大阪弁の口語で長回しの文が多く、臨場感があった。まるで、横で話している人の声に耳を傾けていたような読後感だった。特に「死児を育てる」の酷い描写は、目を背けたくなるくらいだったけど、戦争をより身近に感じたと同時に、今の生活が当たり前じゃないことに立ち返ることができた気がする。

2投稿日: 2025.09.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ啓光図書室の貸出状況が確認できます 図書館OPACへ⇒https://opac.lib.setsunan.ac.jp/iwjs0021op2/BB50400828 他校地の本の取り寄せも可能です

0投稿日: 2025.09.08 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

火垂るの墓、死児を育てる を読んで 飢餓がどんなに辛いことか現代を生きる私にはわからない。妹にあげようとしながらも自分の食欲を優先してしまったこと、空襲の恐怖から妹を置き去りにして逃げ出してしまったこと、親戚の家で冷遇に遭い泣き止まぬ妹を泣き止ませるために殴ってしまったこと。 まだ子どもであるのに、自分より更に幼い子を抱えて生きなければならず、苦しむ姿に心が痛んだ。 アニメでの火垂るの墓の描かれ方に何が意図されているかはわからないけど、清太と節子は本当によく頑張って生きたのだと思う。大人も子どもも皆自分達が、最終的には自分が、生き延びるのが精一杯な時代だったと思う。そこには綺麗ごとでは済まされない人間の本能が、悲しく強く印象に残った。 アニメとは引き離して考えれば良いのだけど、考察動画(?)で節子が亡くなったのは清太のせいとか、節子が亡くなった後に節子の分のご飯を食べた、とか、駅で野垂れ死にかかっている所おにぎりを差し出されたのに食べなかったのは大人から差し伸べられた手を清太が拒絶していることの象徴、などと言われてるのを見て、とても心が痛む。私は清太は極限の状況下で、本当に一生懸命に、妹を守ろうとしていたと思う。 ー せめて『火垂(ほた)るの墓』にでてくる兄ほどに、妹をかわいがってやればよかったと、今になって、その無残な骨と皮の死にざまを、くやむ気持ちが強く、小説中の清太(せいた)に、その思いを託したのだ ー 野坂昭如

0投稿日: 2025.08.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ高畑勲さん監督のアニメ映画の悲しくも美しい映像から原作を手にした。 私は東京大空襲に続く、横浜・名古屋・大阪・神戸の東海道大空襲なる無差別爆撃をあまり知らなかった。 栄養失調の4歳の妹の、汗疹とノミ湿疹だらけの背中を海水で洗う優しい14歳の兄は、三ノ宮駅の構内で、他たくさんの浮浪児の死体と一緒に、駅員に葬られるのである… 著者の野坂さんは、実際に亡くした妹へのレクイエム、として火垂るの墓、を書いたよう。年齢的に兵士としては召集されず、集団疎開に行くでもない狭間の世代に入り、、生き恥を晒して生きるのが辛かったそうだ。 戦争孤児は12万人とも言われ、植民地からの引き揚げ孤児やもちろん原爆孤児は有名だが、彼らはGHQによる児童福祉政策や新憲法、教育基本法制定、でもまだまだ飢餓や親戚の家での子守り等の仕事、、で学校に行くこともままならず、人権は守られていないような状況が続いていたのだ。 火垂るの墓、含めて6編、独特な関西弁の文章がどしり、ときて、そして無知な私は読み終えることが出来て良かった…

2投稿日: 2025.08.23 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「アメリカひじき」・「火垂るの墓」は、」ともに昭和43年(1968)の直木賞受賞作品。「火垂るの墓」は1930年生まれの著者の体験をもとに書かれたという。 高畠勲監督アニメ映画の原作を確認したくて読んでみた。意外に映画は原作に沿っていると驚いた。 小説は簡潔で無駄がなく、読み手が想像力と感受性を発揮しながら読むべき作品だと思う。 無駄がなく、かつ心を揺さぶる内容だと思うものの、自分としては評価ができない。 なぜなら、戦時中の日記によくある文体なのだけど、助詞や接続詞を省略し体言止めを多用して書かれているから。この文体は軍国教育の賜物に思えてしまうので嫌いだ。 さらに、句点(マル)が全然なくて、一段落全文が句点(テン)でつながれていて、読みづらいことこの上ない。講談調なのかと思ったが、それにしてはテンポに乗れないし、なぜ昭和前半の文章はこうなのか。理解に苦しむ。明治の小説のほうがよほど読みやすい。 短編集なので、同時収録の他の作品も読みたいところだが、この文章に耐えられるかどうか。

0投稿日: 2025.08.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ先週NHKで高畑勲のジブリ作品「火垂るの墓」の制作にあたっての下準備過程を記した7冊のノートを題材にしたドキュメンタリーが放送されていた。亡くなってから東京近代美術館で高畑勲展を観に行って美術館でアニメ作家の展覧会をやることに多少違和感を感じていた。しかし「火垂るの墓」「平成狸合戦ぽんぽこ」やテレビアニメ「狼少年ケン」「アルプスの少女ハイジ」「赤毛のアン」など多くの名作を世に送った高畑勲はアニメ監督としてただ者ではないと展覧会を観て感じその後高畑勲の本も読んだ。 「火垂るの墓」の原作本は数年前購入して積読状態だったが、今週このアニメがテレビ放送されるようで昨日今日で読んだ。35ページほどの短編だが、終戦直前の4歳と14歳の兄妹にふりかかる戦争の悲惨さを淡々と描かれて、淡々と描かれればかかれるほど現実の戦争がいかに残された市民、子どもたちに犠牲をしいているか、これでもかと表現されてます。母親が空襲で焼け死に、父親は海軍軍人として戦場に行って音信不通、遠い親戚の家をたよりますが、おばから邪見にされ兄妹はそこをでて、壕で生活します。母親の形見を金に変え食べ物を調達します。それもつき空襲にあったときに農家の畑に盗みに入り、また民家の家に入って金目のものをうばったりして飢えをしのごうとしますが、妹は終戦直前に飢え死にし、兄も20年9月22日に三宮駅構内で野垂れ死にします。 短編だけど分厚い本なみの人間の起こす戦争の醜さ、悪を充分訴えてます。 高畑勲は反戦映画ではないとして戦争のリアルを忠実に表現した作品としてます。 この8月にこの半日で読める本に触れるのは充分意義があります。

0投稿日: 2025.08.12 powered by ブクログ

powered by ブクログはじめは読みにくい文体だと思うが読み進めていくうちに読みやすく感じてくるのは落語や講談のように文章のリズムがいいからだろう。戦争の残酷さを淡々と描写していて、数ヶ月の間にまるっきり生活が変わってしまう状況や、アメリカ人に対する感情などはこういう本を読んで想像することはできるが、実際にはその時代にある程度の年齢になっていた人にしかわからない複雑なものであり、そういう年代の人と接する機会があっても普段はまったく感じさせないが、きっと記憶としていつまでも残っているものなのだろう。これは後世に読み継がれてほしい一冊。

26投稿日: 2025.08.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ戦後80年ということで読んでみた。火垂るの墓はもちろんジブリで見た事はあったが他の作品も全て合わせて、一度は皆読むべき作品だなと思った。忘れてはいけないと思う歴史。

1投稿日: 2025.07.27 powered by ブクログ

powered by ブクログガッツリ精神に来たけど、これは読むしか無かったと思う。読まないという選択はなかった。精神に来たけど 戦争は人災だと思うと同時に、私が戦争に巻き込まれたら自分も災いになるんだと思う。ただそんな中でもいた、魂を持つ人の輝きが眩しすぎて頭の奥が痛い 阿鼻叫喚になると思うけど教科書にぜひ

4投稿日: 2025.05.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ美術館でアニメーション作品に使用された画を観て『火垂るの墓』に関心を寄せた。アニメーション作品の雰囲気を伝える別な本にも触れたが、原案となった小説をゆっくり読んでみたくなった。そういうことで手にして読んだ。 本書は短篇集ということになる。『火垂るの墓』、『アメリカひじき』、『焼土層』、『死児を育てる』、『ラ・クンバルシータ』、『プアボーイ』の6篇が収められている。各作品、各々の味わいが在って引き込まれるが、共通項のようなモノも強く感じた。 各作品は昭和40年代前半頃(1960年代後半)に登場しているようだ。作者自身、野坂昭如は1945(昭和20)年の終戦時に15歳であったそうだ。「焼跡闇市派」と自称したそうだが、戦時の様々な事柄、戦後の混乱期を潜り抜けて、その時期から20年余りを経て「自身の中で終わったような、終わっていないような“時代”の記憶」が何時も在ったのかもしれない。本書の各作品については、そうした作者自身の経験、想いの遍歴というようなことを細かく切り取り、適宜組み合わせて脚色する形で小説各篇の主要視点人物を編んでいるというように感じられた。 『火垂るの墓』はアニメーション作品でもよく知られている。14歳の寄る辺の無い少年が、神戸の三ノ宮駅で力尽きてしまう場面から物語は起こる。そしてそこへ至る迄の、戦禍の中で幼い妹と2人になり、妹を護って生きようとして果たせなかったという顛末が綴られている。何か、少年の魂が何処か遠い所、更に未来にでも在って、そこから自身の顛末を見詰めて語っているかのような、不思議な雰囲気が漂う文章であるとも思った。 『アメリカひじき』は会社を営む男が、妻をハワイ旅行に出したことが契機で、ハワイで知り合った米国人夫妻が来日するので自宅に迎えたいと言い出すという辺りから物語が起こる。戦時のこと、戦後の様々なことに想いを巡らせながら、米国人夫妻との交流というようなことになる顛末が綴られる。戦後20年程を経ている時期の物語だ。 『焼土層』は戦禍で少し身体が不自由になった実母により、親類へ養子に出されたという経過の男の物語となる。戦後20年程を経た或る日の出来事が在り、色々なことに想いが巡る。 『死児を育てる』は2歳を過ぎた娘を絞殺してしまったという若い女性が出て来る。そういう挙に出てしまう背後に何が在ったのか、その複雑な想いが解かれる物語だ。戦後10年余りを経ている時期の物語である。 『ラ・クンバルシータ』と『プアボーイ』とは1947(昭和22)年頃というような時期の物語である。『ラ・クンバルシータ』では、或る少年が少年院に収容されるということになり、そこへ至る迄が振返られる。『プアボーイ』は『ラ・クンバルシータ』の主要視点人物である少年と少年院で同房であった別な少年が主要視点人物となる。新潟で会社を営むようになっていた叔父夫妻に引き取られるのだが、少年院に入るに至った顛末や、新潟での顛末という物語となる。 6つの篇を大まかに振り返ったが、作者自身の経験、想いの遍歴が様々に反映された形で物語が創られている様子が凄く伝わった。戦禍という異常で過酷な様子、そうしたモノに何か捻じ曲げられたような人の心や人生、少し長い時日を経ても澱のように人の中に溜まっている何か、場合によって人を突き動かす何かというような共通項が6つの篇から感じられた。 6つの篇の中、『火垂るの墓』の少年は力尽きてしまって「戦後」を長く生きるのでもない。他の5篇は「戦後」の経過を各々に経ている。年代の設定が少しだけ違う、また『死児を育てる』は少年ではなく少女ではある。それでも『火垂るの墓』以外の各篇は、「力尽きることを免れた場合の人生」というようなことであるかもしれない。 作者の野坂昭如の名を聞けば、自身が中学生や高校生であったような頃、更に大学生位の頃に、様々な活動で耳目に触れることも在った「個性的な文化人」というようなことを思う。「みんな悩んで大きくなった〜♪」というようなCMソングも歌っていたと思う。そういうことではあるが、彼は常々「作家 野坂昭如」と紹介された。その「作家」としての仕事には、自身では触れたことが無かった。今般、美術館で観た画が契機で、「作家 野坂昭如」が遺した仕事に確り触れることになった。善かったと思う。 2025(令和7)年は「戦後80年」ということになる。戦禍の記憶等を忘れずに考えるというような問題意識も在るのかもしれない。そうした中、戦禍という異常で過酷な様子、そうしたモノに何か捻じ曲げられたような人の心や人生、少し長い時日を経ても澱のように人の中に溜まっている何か、場合によって人を突き動かす何かに「経験者」として向き合った作家が綴った作品に触れるのは価値在る営為であると観る。 更に言ってしまうと、「今でも激しい戦禍に見舞われている国や地域」というような例も見受けられる中なので、「戦禍」というモノと「人間」というモノに想いを巡らせなければならないようにも思う昨今である。そういうことで、本書は考えるための好い材料になり得ると観る。 御蔭様で好い読書体験をさせて頂いているというようなことを感じる。本作は手軽に入手して気軽に読めるような文量の文庫本であるので、広く御薦めしたい。

4投稿日: 2025.05.25 powered by ブクログ

powered by ブクログhttps://opac.lib.hiroshima-u.ac.jp/webopac/BB01677235

0投稿日: 2025.04.11 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

直木賞を受賞した『火垂るの墓』と『アメリカひじき』の二作を含む、野坂昭如氏 (1930-2015)の短編集6編。文節の切れ目がない独特の文体は、 救いのない感情、逃げ込める余地のない、不条理な世界に突き落とされ、心打ち砕かれる戦争文学。〝昭和20年9月21日深夜、虱だらけの清太の着衣を調べた駅員は、腹巻の中に小さなドロップの缶を見つけ出し、蓋を開けようとしたが、錆びついているのか動かず、缶を振るとカラカラと鳴った...駅員は駅前の焼跡の暗がりに放り投げると、落ちた拍子に蓋が外れ、白い粉がこぼれ、小さい骨のかけらが三つころげ、草に宿っていた蛍が驚いて、二,三十あわただしく点滅しながら飛びかった...白い骨は清太の妹、節子4歳...三宮駅構内で野垂れ死にした清太は、他に二,三十はあった浮浪児の死体と共に、布引の上の寺で荼毘に付され、骨は無縁仏として納骨堂におさめられた・・・〟

11投稿日: 2024.09.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ読点が長々と続く文体は読みづらいが、これ以上に焼跡闇市にふさわしいものはないのかもしれない。息せきって話すときのような混乱した感じ。読み直さなければすっと入ってこないような文章だが、リズムに乗ってくるとあれよあれよと読むのが止まらない。あの戦時下が鮮度を保ちそこにある。戦争孤児がどれだけお腹を空かせていたか、戦争がなにを変えたのか、それは知りようもないが、こうして読むことができることがありがたい。著者は答えを簡単には出さず、そこにはむき出しの体験があるだけ、だった。

9投稿日: 2024.06.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ今まで、ジブリ版の絵本等で読んだりはしていたけれど、野坂昭如さんの小説で読むには初です。 「火垂るの墓」 昭和22年敗戦後、混乱の中。駅構内のトイレの近く、戦争孤児となり、浮浪児となってしまった少年が、亡くなる。 戦争で、家を親を失い、最後に親身に世話をしていた妹を亡くす。彼も駅構内で力尽きる。 駅員が、投げたドロップ缶から転げ落ちる妹の骨。 野坂さんの饒舌体と言われるらしい、言葉が次々とたたみかけてくるような文章が、映像とは又違った、苦しみと悲しみの連続に圧倒されました。 「アメリカひじき」 敗戦時、少年であった男が、22年後、日本観光に来るハワイのアメリカ人夫婦を自宅で接待する。 敗戦時と現在が交互に語られ、アメリカという大国に、国だけでなく人種としても劣っていたというコンプレックスから、逃げられない。 が、精一杯もてなそうと頑張るが、どうもアメリカ人の行動に同調しきれない。 「焼工層」 敗戦直後、貧困から養母の元を離れて実父の元に戻った少年。養母は、少年の未来と幸せを願うことが、人生の糧であった。 社会人として成長した少年は、養母の死の知らせを受け、彼女の最期の場所を訪れる。 そこは、貧しい間借り部屋のような一室。戦争で焼かれた家と夫が眠る側。 「死児を育てる」 自分の娘を殺してしまった女性。 彼女は、戦中、貧しさとひもじさに 抱えて面倒をみていた妹に手をあげていた。妹は、彼女が留守をしている間に亡くなる。その死は、彼女の故意であったのか。その深い傷は、娘が妹の死んだ歳になった時、再び罪を犯す。 戦争により、家、親、食、全て失った、少年少女達の絶望感に苦しくなります。

70投稿日: 2023.12.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ2023/7/10 読了 ジブリ作品の中で唯一見ていない火垂るの墓。本でももちろん読んでいなかったけど、直木賞の作品を多く読むという、目標の中とうとう読んだ。 戦争の本を読むと、その描写がとても怖くて、火垂るの墓も人間の体ってこうなってしまうのか、とやっぱり怖かった。作者の実体験がベースになってるのには、かなり驚いた

3投稿日: 2023.07.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ『火垂るの墓』読了。第58回直木賞受賞作。作者独特の句点のない、流れるような文体は決して読みやすくはないが、その感情を排した雰囲気が余計に主人公の境遇の過酷さを強調する。『死児を育てる』が特に心にズシンときた。

3投稿日: 2023.05.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ1.著者;野坂氏(2015年没)は、作家・作詞家・歌手・政治家。実母の死別後に養子に出され、2人の妹も養子となる。野坂氏は神戸で罹災し、養父母を失い、浮浪児生活を送った。上の妹を病気で、下の妹を栄養失調で亡くす。「エロ事師たち」で作家デビュー。「火垂るの墓」等で直木賞、「同心円」で吉川英治文学賞などを受賞。他に「おもちゃのチャチャチャ」で日本レコード大賞、参議院議員に当選する等、マルチ人間。 2.本書;浮浪児兄妹の餓死までを描いた短編小説。「主人公の清太(14歳)は、病弱な母の死後、妹(節子)と遠縁の未亡人宅に引取られます。実子との食事差別。清太はそれが嫌で、二人は川辺の防空壕で生活。満足な食事が出来ず、妹が栄養失調で死に、清太も同様に死ぬ」という、野坂氏の原体験小説。著者は「妹への贖罪のつもりで書いた」と言います。「(妹)が泣けば、深夜におぶって表を歩き、あせもとシラミで妹の肌はまだらに色取られ、海で水浴させた。(妹)の無残な骨と皮の死様を悔む気持ちが強い」と回想。本書は他に5編収録。「戦争がなければ」と、涙せずには読めない力作。 3.個別感想(印象に残った記述を3点に絞り込み、感想を付記); (1)『火垂るの墓』より、「死んだ清太が持っていたドロップ缶の蓋がとれ、白い粉がこぼれ、小さい骨の欠片が三つ転げ、草に宿っていた蛍が驚いて二、三十慌しく点滅しながら飛び交い、やがて静まる。白い骨は清太の妹、節子、・・防空壕の中で死に、死病は急性腸炎とされたが、実は四歳にして足腰立たぬまま、眠るように身罷ったので、兄と同じ栄養失調症による衰弱死」 ●感想⇒本書を再読し、度々涙します。その訳は私事にあります。物心つかない幼少の頃、疫痢(伝染病)にかかりました。医師から余命一週間と宣と言われていたのに、姉は隙を見て入室し、高熱で苦しむ私の顔を冷たいタオルで拭いたそうです。姉に病気が転移し、その後亡くなり、私は元気になったそうです。成人した頃に、祖母がその事を話してくれ「お前は姉の分まで健康に生きなければいけないよ」と言われました。幼少だったので、姉の顔を思い出せません。悲しい気持ちが込みあげます。「火垂るの墓」を読むと、戦争がもたらした悲劇とは言え、他人事とは思えない感動に包まれ、人間愛の貴さを再認識します。 (2)『火垂るの墓』より、「“せめてあんた(清太)、(節子)を泣かせんようにしたらどないやの、うるそうて寝られへん”ピシャリと襖を閉め、その権幕に益々泣きじゃくる節子を連れ、夜道に出ると、相変わらずの蛍で、いっそ節子さえおらなんだら、一瞬考えるが、すぐ背中で寝付くその姿、気のせいか目方もグンと軽くなり、額や腕、蚊に食われ放題、ひっかけば必ず膿む」 ●感想⇒友人に苦労人がいます。彼は夜間高校から大学に進み、弁護士になりました。聞けば、高校時代は弁護士事務所で書生として働き、住み込み生活を送ったそうです。「食事をするにも、トイレに行くにも、遠慮の連続で、身が細る苦労だった」と述懐していました。その体験から、今では弱者に寄添う弁護を軸とした活動をしています。某大学での講義や、本を出版したりの活躍です。若き日の厳しい体験があったからこそ、世間の片隅に追いやられがちな人々の弁護に精を出しているようです。頭が下がります。これからも社会的弱者の後ろ盾として、行動してほしいと願います。 (3)『ラ・クンパルシータ(タンゴの名曲)』より、「百姓の子弟の多い同級生は、卵焼きタラコ塩昆布梅干し、懐かしい昼弁当を当り前のようにひろげ、高志のみは無くて、学校の購買部で売る一皿十円の芋パンを買うそぶり、だがその金もなく、ひたすらにじみ上がる唾を飲み込み」 ●感想⇒「ラ・クンパルシータ」は少年院に収容された戦争孤児の話。戦争で家族や家を失い、生きる為に盗みを働き、犯罪者になる者が多かったようです。私事です。私の家は裕福とは言えず、よく麦飯を食べました(麦は今こそ健康食ですが、当時は貧乏人の代名詞)。小学生の頃、弁当に麦飯を持っていくと、同級生によくからかわれました。「お前んちの飯は色付きだなあ、白米は無いのか」と。「いつか見ていろ」との思いでした。一方で、貧しくとも祖母から数々の人生訓を学びました。「三度のご飯を頂ける事に感謝しなさい」「恩を忘れたら、犬畜生にも劣る」「三つ子の魂百まで」・・・、私の行動指針です。人間は、辛い事を経験し、克服する毎に成長出来ると信じています。 4.まとめ;本書は6つの短編構成。「火垂るの墓」は勿論、「焼土層(生活保護をうけず、少額の仕送りで生活し、プライドを守る義母)」にも心を動かされました。「野坂氏は、既成の権威や秩序が音をたてて崩れ落ちるのを、その目で見、その肌で感じた世代」と解説にあります。想像を絶する日々を生き抜いたのでしょう。戦争は人々に大きなダメージを与えるだけです。アインシュタインが戦争の起因について語っています。「知識人こそ、大衆操作による暗示にかかり、致命的な行動に走り易い」と。保身の為に、自身の哲学無き政治リーダーには閉口です。戦争回避の為に、庶民感覚でバランスの取れた世界観を持つ指導者を選択したいものです。所で、私は、多彩な顔を持った野坂氏が「火垂るの墓」書いたと思えませんでした。本書は氏の体験が滲み出おり、他人には書けない作品です。戦争がもたらす悲劇に心が痛みます。レビューに個人的な事を書き過ぎました。ご容赦を。(以上)

116投稿日: 2022.11.19 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

火垂るの墓に原作があるとは知らなかった。文字だからこそ伝わる凄まじさというのがあるよな、と。ニキビの脂を惜しむとか。 独特な文体で読み切れるか?と思ったけれどどのお話もおもしろかった。おもしろいというとなにか語弊がありそうだけど。戦争はおそろしいよな。やはり。いやだな。

1投稿日: 2022.08.19 powered by ブクログ

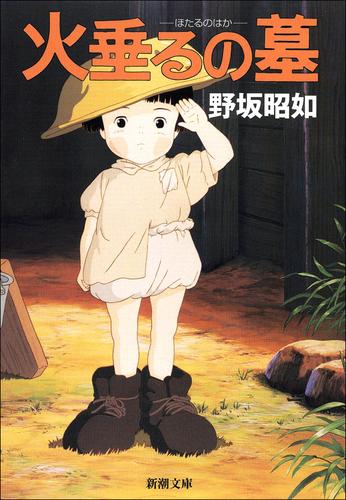

powered by ブクログ子供に読ませるつもりなら、新潮文庫版は併録する短編を再考するか、ジブリの表紙を変えるかしたほうが良いと思う。

4投稿日: 2022.08.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ戦中から戦後にかけての厳しい状況の中での人々の惨めな生活と死が題材の6編の短編。本のカバー表紙はかわいらしいアニメ映画の一コマを使っているが、どの物語にも全く救いがない。ユーモラスで少し奇妙な文体で書かれているが、そうでなければ読み進められなかったかも知れない。 今も世界で起きている戦争、報道されるのは戦況や兵器の性能のことばかりだが、知らなくてはいけないのは、戦争で人の心や生活がどんなに荒れ果てるのかということ。

3投稿日: 2022.08.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ火垂るの墓はもちろん、最後の関連した二つの感化院の少年の話も面白かった。野坂さんは戦争の悲劇の真摯な語り手であり、同時にエログロの狂気の提供者でもある。

1投稿日: 2021.12.29 powered by ブクログ

powered by ブクログどれも、悲しかったり、怖かったりするのに、閃光が残るような、話でした。おもろいのに、強いこころが在るなど、なんだか一生忘れないような タマシイですかね。妙に現実的に、残りますね。特に、アメリカひじき が妙に好き。

1投稿日: 2021.11.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分とは合わない文体なので、読みづらかった。 タイトルの火垂るの墓だけ読み、アメリカひじきを最初の方でやめた。

0投稿日: 2021.07.30 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

まずは、表題作の「火垂るの墓」のみ読了。 ほぼ毎年、夏になると上映される映画が有名ですが、あまりしっかりと見た記憶はないので(なんとなく、主人公の母親のシーンがややグロテスクで衝撃的だった、という記憶は残っているのですが)、「映画の原作」というイメージはありませんでした。 文体が独特で、30ページ余りの短編でしたが、終始ざわざわとした、居心地の悪さを感じさせる作品でもありました。 空襲で保護者を失くし、幼い子ども(兄弟)で過ごさなければならず、経済的な後ろ盾もなく餓死してゆく、ということは、決して珍しいことではなかったのだろうと思います。 栄養状態・衛生環境が劣悪なために命を落としてゆく子どもたち、自分の生活を確保することで精一杯で手助けができない周囲の人達。 直接的な戦闘の犠牲者ではありませんが、まちがいなく戦争被害のひとつですし、終戦(敗戦)の後にまで長く続いた被害が、戦中のいわゆる「戦死」とはまた異なった「残酷さ」「悲惨さ」を持っていることを改めて感じます。

0投稿日: 2021.07.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ1968年出版,第58回直木賞受賞作。「焼け跡闇市派」の金字塔ともいえる作品である。 「火垂るの墓」:戦時を駆け抜けた者による,その過程で犠牲になった者たちへの鎮魂歌。作者の自伝要素もあるそうだ。曳光弾はほんのわずか向こう側でありながらも,生命の切迫すら感じされる文章。蛍は確かに印象的だ。削られた社会について一切の妥協なしに書いたもので,単なる反戦のプロパガンダではない。 「アメリカひじき」:戦後のアメリカ兵がうろつく街とそこで生きる人々をシニカルに書く。アメリカひじきとはブラックテー(紅茶)のこと,それに対する感覚はまさに戦後を象徴するものだろう。大阪弁に加えカタカナの英語を混ぜることで,更に文体が濁る。 その他短編「焼土層」「死児を育てる」「ラ・クンパルシータ」「プアボーイ」を収録。

0投稿日: 2021.01.30 powered by ブクログ

powered by ブクログアメリカひじき・火垂るの墓 著作者:野坂昭如 新潮文庫 タイムライン http://booklog.jp/timeline/users/collabo39698

0投稿日: 2020.08.19 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

平成2年ごろ、映画との比較で読んだ。 短編集で、表題の『火垂るの墓』はわずか30ページほど。なかなか文体にも癖があり、この作品があの映画になるのかと、現ジブリの作品の完成度に驚いた。 他の作品も、敗戦にまつわるものなのだけど、これは『火垂るの墓』の世界観とは少し異なるので、ある程度、気持ちをフラットにしておかないと、読めない人もいるかもしれない。

0投稿日: 2020.06.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ「火垂るの墓」は、言わずと知れた戦争文学の傑作。 アニメにもなっているので、ご覧になった方も多いのではないでしょうか。 私も子供時分に、たしか学校の視聴覚室で視聴した記憶があります。 節子がドロップではなく、おはじきを舐めている場面を見ると、恐らく今でも人目をはばからずに泣くと思います。 ただ、原作には、おはじきを舐める場面は出てきません。 それよりも勝手に原作は長編と決めつけていましたが、短編なのですね。 それ以前に、なぜ、今、火垂るの墓? ですね。 実は、割と読書家である自分は長年、野坂昭如をスルーしていました。 40代のぼくには「悪目立ちするタレント」というイメージが強くて、敬遠していたのですね。 それがひょんなきっかけで、野坂の代表作の1つである「エロ事師たち」を昨年初めて読み、野坂の世界観にすっかり魅了されてしまったのです。 それで、野坂を世に送り出した「火垂るの墓」を読んでみようと手に取った次第。 本作は、文庫でわずか35ページの短編。 それでも重厚な戦争文学になっているのですから、野坂恐るべしです。 併録されている「アメリカひじき」もおもしろく読みました。 こちらも戦争文学の範疇に入るでしょう。 敗戦国の日本国民のアメリカ人に対する屈折した心情が、実によく描かれています。 小島信夫「アメリカン・スクール」も同じテーマを扱っており、私も好きな作品。 エンタメなら「アメリカひじき」、純文学なら「アメリカン・スクール」と、文学を志す人には両作は良いテキストになるのではないでしょうか。

1投稿日: 2020.05.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ悲しいお話です。とても有名なのでそれ以上語る気もしない感じが現状です。原作は短編です。故海音寺潮五郎氏は「結末の明治調の展開にはやや辟易」と言っていたようですが…。彼自身苛烈な戦争を体験したのに戦後や早落ち着いてくるとこんなものなのでしょうか。確かにこの物語の主人公のような悲惨な最後を遂げた子供はいたでしょうに…

1投稿日: 2018.09.16 powered by ブクログ

powered by ブクログたぶん誰もが知っている「火垂るの墓」が掲載されている 野坂昭如の書いた短編集がギュッと凝縮された本。 最初は改行とか句読点がすごく読み辛くて、これ全部読み切れるかな…と思ってたけど なんだかんだで読めた、というより気付いたら慣れてた。 火垂るの墓も然ることながら「アメリカひじき」はコミカルかと思いきや いや、まじで笑えんよ…って。 紅茶をひじきだと思ってってたという話。 あと「死児を育てる」が一番まーじで強烈過ぎるほどに強烈!! 餓えって本当に(餓えもそうだけど衣食住の全てが整ってないと) 正常じゃないというか、ここまでなるかって思うくらい 狂う感じがまじで恐ろしい。 興味本位で読んでみたけど、これは読んでよかった本

2投稿日: 2018.07.24 powered by ブクログ

powered by ブクログこの2編以外にもいくつか話が入っていたのだが、この2つに関して言うと、どちらも話の途中で「回想シーン」のようなものが入り、分かりづらかったのだがドラマチックになっていた。「ほたるの墓」は、映画そのままだった。「アメリカひじき」は・・・戦争を知る人たちは、今の日本をどう思っているんだろう、と思った。

1投稿日: 2017.11.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ6つの短編集。ただただ飢えと暮らしの惨めさがリアルで、読んで暗い気分になります。多分これは誇張ではなく、現実に戦後の日本の至るところで起きていたはずなのだ。それからもう?まだ?72年。 読点が少なく畳み掛けられるような文体が、あっという間の転落、流れるような時と行動の移り変わりに読者を連れていきます。 ほたるの墓はアニメで観てトラウマだったけど、それでもこの本の他の短編と比べて、空襲、戦後の食糧難、必死に生きる人々を兄弟愛で「綺麗に」書いていたと知った。 死児を育てる、ラ・クンパルシータの、家族の食べ物を盗み他人を蹴落としてもとにかく食べ物を口にしなければならない、口に入れたいと願ってしまう残酷さ。アメリカひじきの、戦後の日本の、卑屈さ惨めさ。 飢えというのは道徳を超えた、非道いものだという印象しか受けない。糠団子、黒くドロドロした雑炊なんて食べたことないけれども。

1投稿日: 2017.09.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ戦争の生々しさが濃い作品です。 火垂るの墓は著者の自伝らしく、守れなかった妹へのレクイエムだそうです。 何度もアニメで観ましたが、この本は壮絶な戦争体験記の恐らくそんな内容です。 蛆虫すら惜しいとか、盗みかっぱらいが蔓延し、当時の少年院の様子といい汚いだの何だの言う余裕がなくとにかく凄絶。 「ぜいたくは敵」「欲しがりません勝つまでは」を砂糖に置き換えてあったり、普段私達が聞いたり、テレビで観るよりも、この本を読んだほうが「語り継がれる」の意味が本物のような気がします。

2投稿日: 2017.08.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ1文が3ページに渡るなど、句点を使わずひたすら文を続ける独特な書き方に初めは戸惑ったが、すぐに気にならなくなった。「火垂るの墓」悲しいなぁ。ドロップの缶から出てきた小さな骨。戦争は終わったのに、三宮の駅構内で死ななければいけなかった清太を思うと悲しすぎる。「死児を育てる」私が娘を殺したのは、ねずみになるため。私はねずみのように殺されなければいけない。「ラ・クンパルシータ」異常に食欲のある高志は、母の衣類や掛け軸、置物など片っ端から売り払い食べ物を買いに行く。母が泣いても考えることは食べ物のことばかり。

1投稿日: 2016.11.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ「火垂るの墓」は生活や、もしかしたら人の性格までも大きく変えてしまう戦争の悲惨が伝わってくる名作。でもそのテーマはこの短編集の根底に流れていたものだったような気もする。「アメリカひじき」は一転してユーモラスで面白かった。

2投稿日: 2016.07.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ何かの本で、花村萬月が「どんな小説を読んでも泣くことはなかったが、これだけは泣きそうになった。いや、泣いてしまった」と書かれていた。私もこの作品は知っていた。アニメにもなっているのも知っていた。活字としてこの小説を実際に読んでみると読点(、)がほとんどなく、次々と言葉が数珠のように連なっていて、1文の長さも非常に長い。しかし、それが全く苦にならず、作品の世界が現在の自分の目の前に鮮明に広がって、作品の中の人物が生きて私に戦争の悲惨さを教えてくれた。

1投稿日: 2016.06.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ所収作品から「火垂るの墓」のみ読了。 こんなヒドいことが、でも現実に起きていたのだな。 悲しいレクイエム。

2投稿日: 2016.05.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ第58回(昭和42年)直木賞受賞作。 有名な火垂るの墓を含む短編集。 独特の言い回しに直木賞というより、より純文学的な芥川賞に近しい気すらしてくる。 火垂るの墓はアニメで有名だが、それを見たことが無い自分はその先入観がなく、野坂昭如の実体験に基づくその思いを十二分に感じられたと思う。 誤解を恐れずに言えば、文章を読む限り、アニメ(文庫本の表紙がアニメの火垂るの墓)のようなエンタメにはなりえない。そもそもアニメみたいなふくよかな肉付きの良い絵になるわけがない。 著者の実体験に基づいているので、兎に角ディテールが圧倒的に凄いし、それが、根底にあるので、ひとつひとつの出来事に対する価値観として「何故それが正しいと言えるのか」という問いに対し、自信を持った回答ができない。 戦時中とはそういうことなのかもしれない。 死であり生であることなのかもしれない。 アニメでなく原作を読む事を勧めたい。 きっと心の深いところをぎゅっと掴まれた感じになると思う。

2投稿日: 2016.02.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ空腹の辛さ。リアル感が半端ない。当時の日本人の様子が分かり良かったと思う。蚤やら虱やら飢えの苦しみ。人を憎む気持ちが終わらない戦争は嫌だなと。つくづく思った。

2投稿日: 2016.02.07 powered by ブクログ

powered by ブクログたたみかけるように言葉を並べて、しかもその情景がありありと目の前に浮かんでくる。独特の文体だ。 まあもちろん、戦争文学なんだから、これっぽっちも楽しくはないのだけど。 野坂昭如さんは、先日亡くなったそうだ。 父の母親や祖父が、「アメリカひじき」は正に戦後の日本の風景だったと話していたらしい。だから読んでみた。 生きるって、きれい事では片が付かない、グロテスクな行為だ。人権のじの字も無かった時代の話だ。今でも、人権は全ての人のものではない。 目次 火垂るの墓 アメリカひじき 焼土層 死児を育てる ラ・クンパルシータ プアボーイ 火垂るの墓で美化させすぎたから、清太を飢え死にさせて、「死児を育てる」を書いたんだろうな。

1投稿日: 2016.01.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ故人となったので読みました 火垂るの墓は映画にて初めて知ったのと号泣した思い出 まさかの短編で映画のように泣けなかった 死児を育てる、ラクンパルシータ、プアボーイの話しが良かった

1投稿日: 2015.12.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ本書の表紙。「火垂るの墓」を読み終えて見返すと、どうしても感じ入ってしまいます。 しかし「感動」「感激」「感涙」などの推薦文句が苦手なひとには、ぜひ「火垂るの墓」以外の全編を読んでほしいです。作者の独特な筆致と感性には感じ入るかもしれません。

2投稿日: 2015.08.26傷を癒すために、誰かに伝えるように

ジブリ好きで、読んでみました。ぜひみなさん読んでください。 命の尊さとか自由平等とか言いますが、つい70年くらい前は紙切れのように命は軽かったんでしょうね。物語はあくまで虚構であると分かっていますが、どうしてもノンフィクションの部分に思いが巡ります。清太や節子を可哀想に思うけれども、日本中に清太や節子が溢れていたんでしょうね。誰か清太のような子たちを非難できるのでしょうか。戦争をすることのいかに愚かなことか、を思います。 他数編、収録されているいずれも心打たれる物語でした。戦争によって負った傷は永い時間が経過しても、いつまでも消えないんだと思いました。 読むにはたいへん、たいへん辛い本書ですが、ぜひ多くの人に読んでほしいです。

3投稿日: 2014.12.08 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本は戦争を直接的には扱っていないものの、戦争小説と呼んで差支えない気がする。 幼児、児童、青少年が戦争によって翻弄され、傷つき、けなげに、したたかに生きていくさまが、不思議な筆致で描かれる。

1投稿日: 2014.09.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本の敗戦を感じる 火垂るの墓 黒い福音(ドラマ見た方も楽しめる 黒い福音)に続き、 日本は敗戦国なのだ、と感じさせる一冊。 黒い福音よりもはるかに、戦争色が強い作品集でした。 火垂るの墓は映画版を何度も見ていますが、まさにこの文章を そのままアニメーションにしたものだ、と冒頭びっくりしました。 原作の野坂さんが試写を見て号泣されたというのがわかります。 短い短編ではありますが、映像化するには、これくらいの短さで 十分なんだな、と感じます。 藪の中だったり、萩尾望都さんの作品とかも、ごく短い短編で 深い物語が紡がれていますから。 そして、野坂さんの作品を読むのが初めてなのですが、句点が 極端に少ない、読点「、」でたたみかけるような文章。 どうしても語りたい、語らないといけないという強い意思を 感じるような文章です。 最初はうわっと思ったのですが、読み進めているうちにこの文章の リズムに引き込まれている自分に気づきました。 実際の体験を元に、パラレルストーリーがいくつも分岐して、 様々な小説世界が作られている一冊です。 薄いけど、読みごたえは十分でありました。

5投稿日: 2014.05.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ独特の文体が肌に合わないし、『アメリカひじき』はじめとした題材もあまり好みでないという理由で★2つ。 『火垂るの墓』は必読の作品であることに疑問の余地は無い。 日本に生まれたからには目を逸らしたくとも背負うべき歴史を真摯に描き出しており、戦争体験のない世代が確実に次世代へと引き継いでいかなければいけない作品のひとつかと思われ。

0投稿日: 2014.05.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ火垂るの墓は「反戦文学」のような紹介をたまに見るが、結果としてはそうであっても、むしろ描かれているのは大人たちの身勝手さと無力感ではないだろうか。大人たちが、アメリカさんが来るのに(こんなところに浮浪児が寝転がっているのは)恥ずかしい、という場面なんかは象徴的である。大多数の大人にとって、戦争は自分たちも加担した人災ではなく、天災だった。

1投稿日: 2014.02.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ六篇の短編から印象強いものだけ感想に…… 「火垂るの墓」 言わずもがな、な超有名映画の原作。 凝縮された内容ながら、中身はわずか30枚程度の短編。 独自の句読点の多い文章は慣れるまで少々読みにくいですが、 変わらず感涙する想いが詰めこまれています。 「焼土層」 この作品が一番素晴らしいと思いました。 養母との別れを寂寥込めて描かれていて、 焼土層というタイトルもやや唐突な印象を受けますが 同時に深い意味も感じられます。 「プアボーイ」 愛情故に入り乱れる卑俗な物語。 軽薄ながらも美しい。 男って母性につくづく弱いものです。

1投稿日: 2013.12.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ私は6つの短編集のうち、火垂るの墓、アメリカひじき、死児を育てるの3つを読んだ。 まず、火垂るの墓では、清太が死んでいく場面から始まり、戦時中への回想となるが、ひとりで最後は力もつき果てて死んでいく様子が本当に切ない…戦時中で、居候の2人にまで手が回らないのも分かるが、叔母さんの仕打ちもひどいし、どうしようもなかったとはいえ、どうにか2人が家に留まっていれば生き延びられたのではないかと思う。

1投稿日: 2013.02.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ戯作調の文体だからこその、胸に訴えてくる感じがあった。涙や情けで飾らない淡白な心理描写がリアルで、どの話も心に残りました。 餓鬼に取りつかれてしまった高志くんが、なんだか読んでてすごくつらかった…。 あとがきで、清太くんのようにやさしくしたかったという思いを、野坂さんが持っていたと知り、涙が滲みました。清太くんはほんとうにやさしい…。あんなふうには、なかなか出来ないものだろうと思う。燃える火と、蛍の群れが、胸に焼き付くようです。

1投稿日: 2012.12.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ「アメリカひじき・火垂るの墓」野坂昭如著、新潮文庫、1972.01.30 p229¥140(1972.02.20読了)(1972.01.29購入) (「BOOK」データベースより) 昭和20年9月21日、神戸・三宮駅構内で浮浪児の清太が死んだ。虱だらけの腹巻きの中にあったドロップの缶。その缶を駅員が暗がりに投げると、栄養失調で死んだ四歳の妹、節子の白い骨がころげ、蛍があわただしくとびかった―浮浪児兄妹の餓死までを独自の文体で印象深く描いた『火垂るの墓』、そして『アメリカひじき』の直木賞受賞の二作をはじめ、著者の作家的原点を示す6編。 ☆関連図書(既読) 「卑怯者の思想」野坂昭如著、中央公論社、1969.12.18

2投稿日: 2012.06.30 powered by ブクログ

powered by ブクログアニメ化もされた表題作「火垂るの墓」とそれと裏表の関係にある「死児を育てる」、一種の連作である「ラ・クンパルシータ」と「プアボーイ」に野坂昭如という作家の形が色濃く表れているように感じた。生きると言うことが漂わせる臭気がここにはある。

1投稿日: 2012.06.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ阪急「甲陽園」駅から歩いてすぐの所に「火垂るの墓」の舞台となった満池谷の浄水場(ニテコ池)がある。作品では、十四歳の清太と四歳の妹節子がこの浄水場のほとりにある横穴に住み、妹が亡くなるまでのーカ月余りを生活していた。 現在、この浄水場は西宮市の越水浄水場となり池の周囲ばコンクリートの堤防で囲まれ。下に降りる事はできない。池の中央にはライオンズクラブで寄付した噴水が勢いよく水を噴き出していた。 お盆の為か満池谷幕地にはひっきりなしに墓まいりの人が訪れていた。この内の何人かは、この戦争で亡くなった身内の人を弔う墓まいりなのだろう。 池をとり囲む町はいまでは高級住宅地帯となり、作品に描かれた面影はどこにも見出せなかった。これでは、作品で重要な役割をした蛍も、夜になっても見つけることは困難だろうと感じた。ただ昔から変わらないのは、ここから見える六甲の山なみだけだろう。物語は、主人公の少年、清太が省線(現JR)三宿駅構内の柱にもたれかかり、今、何日なんやろな、何日やろかと考えつつ息を引きとるところから始まっている。 昭和二十年九月二十一日の深夜、清掃の駅員が情太と同じように死んでいった少年たちを見回りながらも、彼らを肋けるでもなく、その死を無感動に流し、死亡した清太の腹巻きから小さなドロップ缶を見つける。「なんやこれ」とモ-ションをつけて駅前の焼跡、すでに夏草しげく生えたあたりに放り投げると、ふたが取れて小さな骨のかけらがころげ、草に宿っていた蛍が驚いて、二、三十点滅しながら飛び交った。 白い骨は妹、節子のもの。その死に至るまでの回想がこの物語の骨子である。 病身の母を町内会の防空壕に先に入れ、清太は妹の節子を背負って焼夷弾の降る中を逃げる。空襲が終わり、集合場所の学校へ行ってみると、母は火傷で全身を包帯に巻かれていて問もなく亡くなる。 二人は遠い親戚の家に身を寄せるが、その家の未亡人は二人につらぐ当たる。いたたまれなくなった兄妹は、家を出満池谷の横穴に藁を敷いて、二人だけの生活を始める。 何も知らない妹はここが台所、ここが玄関とはしゃぐ。横穴の支柱に紋帳をかけて寝るが、真っ暗ヤミで淋しい夜、二人は体を寄せ合っても寝つけない。清太は、池のほとりの蛍を子あたり次第つかまえて紋帳の中に放す。 『朝になると、蛍心半分は死んで落ち、節子はその死骸を壕の入口に埋めた。「何しとんねん」 『蛍のお墓つくってんねん」うつむいたまま、お母ちゃんもお墓に人ってんやろ、こたえかねていると、「うち小母ちゃんにきいてん、お母ちゃんもう死にはって、お墓の中にいてるねんて」はじめて清太、涙がにじみ…」 「火垂るの墓」は夏に先がけてアニメ映画になり上映された。映画の中でも、このシーンはほとんどの観客が涙なしでば見られなかっためではないだろうか。 この小説は、野坂の原体験をもとに書かれたという。彼は一才八ヵ月の妹を栄喪失調で亡くし、それに負い回を感じ続けているという。この作品は妹へのレクイエムでもあるのだろう。それでなければこれほどそくそくと胸を打つことはない。私はこれまでこのように胸を打つ戦争小説を読んだことはない。 野坂は著書「国家非武装されど我、愛するもののために戦わん」の中で次のように述べている。「大日本帝国が戦争を止めた日から、ぼく自身の戦争が始まった。一才四ヵ月の妹を、文字どおり骨と皮に痩せさせ、飢え死にさせた敵に対し、ぼくはまだ素直になれない」。この場合の敵とはもちろん戦争相手の敵国という意味ではなかろう。 「火垂るの墓」は「アメリカひじき」と合わせ’68の直木賃を受賞しているが、この一作で十分に受賞しうる作品だと思う。

6投稿日: 2012.04.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ野坂昭如の代表作でもある「火垂るの墓」「アメリカひじき」 「火垂るの墓」はもはや宮崎駿の映画の方が親しまれていると思うけども、映画とはこと向きの異なった話となっている。映画「火垂るの墓」はあくまでも映画の「火垂るの墓」としてみた方がよいだろうと思う。 「火垂るの墓」は戦争や社会に対する反省や悔恨ではなく、野坂昭如の自分自身の不甲斐なさに対するものなのだと言えると思う。そこが、映画と原作の大きく違うところだろう。(なので、いま発売されている文庫本のカバーイラストがアニメの一コマであることには少し違和感を感じてしまう) 「アメリカひじき」は、日本人の白人に対する媚び諂いの精神、どうしても抜出ることのできない精神的な鎖。それは過去の敗戦の記憶からの呪縛だろうか、劣等感のリアリティが日本人や社会としてではなく、敗戦後を生き抜いた一人の男を通して表現されている。 2作とも、文章は冗長のようで実は無駄のない独特の流れの中でストーリィが編まれている。 ---------------- 【目次】 1.火垂るの墓 2.アメリカひじき 3.焼土層 4.死児を育てる 5.ラ・クンパルシータ 6.プアボーイ ----------------

3投稿日: 2012.03.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ短編集になっています。 淡々と戦時下からその後の期間を舞台に話が書かれています。 可哀想だとか悲しいだとかよりも、 個人的にはエグいと思いました。 生々しくも感じられるほどに淡々とした語り口は、 物語を鮮明に脳に流し込んできます。 火垂るの墓はジブリ作品としても有名ですが、 その他の話もそれに劣らぬ秀作です。 個人的に、『死児を育てる』は本当に苦しかったです。 衝撃的とでもいうべきでしょうか…。 読みきるのに、 ある意味覚悟のいる一冊です。 戦争の中を生きる人々の姿を、 より身近に感じることができるかもしれません。 興味のある方は是非どうぞ。

1投稿日: 2012.01.20 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

NHK TV Jブンガクの2009年6月に紹介がありました。 火垂るの墓ではなく、アメリカひじきの紹介でした。 「一時しのぎ」 は、 Anything is better than nothing. とのこと。 ちなみに、「アメリカひじき」とは、アメリカの紅茶とのこと。

2投稿日: 2011.12.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ戦後焼け跡闇市派と言うのは、サバイバーズギルトが根底にあるのだろうし、これはもう太古から日本人的なものの一つなんだろうか。実際 常に自分はいただいてるもの以上を与えてるだろうかという不安感と戦ってきた気持がするが、価値になるものを他人に与えることは難しいし、それは量ではないし質でもない。人に与えられる価値の本質はそういう概念を超えた唯一の何かだと最近思うようになって、それからは自分はとても気が楽になった。野坂昭如は自分の親の世代な訳だけれども、こういう特有のメンタリティでことにあたっているのだなあと感慨がある。文体は最初ノれなかったが慣れると良いリズム。

1投稿日: 2011.12.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ戦争の何が怖いのだろうか。 子供が逃げられないところ? 大人が建前だけの性格になるところ? そう、爆撃より恐ろしいのは人間の世間。

3投稿日: 2011.09.16 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

この本の感想が少ないことにびっくり! 『アメリカひじき』を 高校の先生とお客さんである某高校の先生に勧められ、借りました。 内容はすべて先生に聞いていたのですが 文章の書き方が調子がよく なかなか気に入りました。 火垂るの墓も 文章で読むとまた感慨深かった。 アニメのように「泣ける作品」は それはそれで好きだが、 この坦々と語られる悲惨さが、 なんともいえずよい。 また、アニメで見れない汚い部分が見えてよい。 アニメの表紙じゃなければ、もっといいのに。 昔の話だからか、野坂さんの書き方なのか 一文がとても長いが、そこまで読みにくくもなかった。 とはいうものの、昔の小説はやはり読みにくい。 (野坂さんの最近の作品は読みやすくて好きだが) ということで他の短編はまだ読まず。

1投稿日: 2011.09.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ小学生ぐらいのときによんだことがあるけど、こんなに短い文章だったかなというのが印象的。 独特の癖がある文章で目を覆いたくなる描写もさらっと書いてある。 内容はジブリの作品そのままという感じである。 あとがき?の言葉が印象的。 彼のように自分だけが生き残ったことに対する負い目のようなものを持っている戦争体験者は多い。 そのような気持ちを汲んで自分や周りの人々の生というものを大切にしたいと私は思う。

1投稿日: 2011.03.12 powered by ブクログ

powered by ブクログhttp://umagoon.blog17.fc2.com/blog-entry-1246.html

1投稿日: 2010.10.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ第58回直木賞。 「火垂るの墓」は戦後、家や親を失くした兄妹だが、妹の命はもはや風前の灯。妹思いの兄の言動、特に大阪弁なのがやさしい印象を残している。 映画化されたおなじみの作品だが、そんなに長くないこの小説がよく映画化されたものだと思う。 「アメリカひじき」は戦後22年経ってもアメリカに対するコンプレックスが抜けない男の話。たどたどしい英語を使ったり、慣れない洋食を食べたりする。

1投稿日: 2010.07.18 powered by ブクログ

powered by ブクログアニメで有名な作品ですが、話の内容の後半部分は映画とは別物でした。幼い兄弟が2人きりで生きる姿は、話の展開を知っていても読んでいて辛いものがありました。

1投稿日: 2010.02.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ空襲で住む場所も食べ物も着るものも不自由で世間は冷たく、忘れてはいけない時代だと思いました。二人は確かに生きようとしていたのに読んでいるだけで何もできない自分が悔しく思いました。

2投稿日: 2010.01.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ独特の文体で書かれてた。 テレビでもみたことがなかったので読んでみました。 戦争を体験したわけではないので 読んで知識を多少でも得ることが出来ました。 戦争はむごい・・

1投稿日: 2010.01.23 powered by ブクログ

powered by ブクログせつこ、それドロップやないハジキや 名言ですおね かすかな流行語疑惑です 実際感動しすぎてハンカチ必須アイテムです この時代に生まれて本当によかったー; と思わせる一冊ですお

2投稿日: 2009.11.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ戦争・・・それは意味もなく人を傷つけた、人類のもっとも間違った歴史。時代は太平洋戦争まっただ中。空襲を逃げ切った清太と節子は、空襲から逃げ遅れた母親の死を知る。海軍である父親の行方をさがすが、戦死していた。清太と節子は親戚の家に身を置くが・・・

1投稿日: 2009.07.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ2009/07/25 正直、読みにくい文体だった。 でも、今まで読んだ事のある戦争の話しとは、異質で良かった。

1投稿日: 2009.07.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ「アメリカひじき」は読んでいませんが、「火垂るの墓」は授業で読みました。 文体が非常に難しいですが、逆にそれがストーリーを面白くしているような気がします。 映画を見た後これを読んだのですが、原作の方がリアルです。 読者の年齢によっては、共感する人物が違うんではないでしょうか。 火垂るの墓の最後のシーンは悲しすぎて泣いてしまいました。

1投稿日: 2009.07.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ独特の文体は、螺旋型のの遅い舞城王太郎。 耳触りだけどいつのまにか心地よくなるものですね。 また、回想への導入もスムーズで、とても面白いと思います。 ただし、展開が急、100ページくらいの内容を40ページそこらですませるのは、どうかと思います。

1投稿日: 2008.10.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ私は火垂るの墓だけしか読んでません。火垂るの墓は、作者の野坂昭如氏が実体験をもとにして書いた作品です。実際、妹には清太のように優しく接しなかったそうです。 私は映画を先に見ていたので、映像を思い出しながら読みました。 戦争がもたらす悲劇とは?現在も世界のどこかでは人々が争い同じような悲劇が絶えません。国内では、戦争経験者がだんだんと減ってきています。二度と同じ過ちを繰り返さないために、本書を語り継いでいく必要があるのではないでしょうか。 短い小説なのですぐに読めます。

2投稿日: 2008.08.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ野坂昭如さんの短編集。ジブリのおかげ?で『火垂るの墓』ばかり取り上げられるが、読んでみると、初期の野坂さんのいい感じ?が出ている(と言っても他の短編の全部は読んでいないのです)以前に漫画家の滝田ゆうさんが、漫画化したものもあり、それは、それでいい味がでていました。

1投稿日: 2008.03.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ■説明 昭和43年台58回直木賞を受賞した作品の「アメリカひじき」「火垂の墓」を含む短編集。 戦後の彼の実体験をもとにしたものであるとのこと。 火垂の墓は、スタジオジブリの映画で有名になった。 ■感想 先日映画火垂の墓を見直して感想を書いたところ、友人が原作を読むことを勧めてくれて読んでみることにした。まず、感想は、高畑さんの映画を悪いと言っているのではないのだが、「戦争の映画」ではないんだなと思った。(あの映画に出てくる戦争の映像はほんの少しだ。見終わった後に戦争の映像もたしかに残るが、それ以上に大量に表現されている自然の美しさや兄弟のかわいさ、はかなさ、綺麗な映像がそれを打ち消す効果があるように思う。主題は戦争ではなく、多分美しい映像表現にこだわって製作されたであろうと思う。) 美しく、悲しい物語も感動を呼ぶのですが、私はやはりこの本を読むことを勧めてもらってよかったと 思った。この本の中には、戦争の現実が詰まっている。それが淡々と、涙を誘うでもなく主人公は当事者でありながらどこかさめた目で自分を見つめているかのような文でつづられている。 その虚無感というかそういうものが伝わってくると同時に その生活の「ただ悲しいだけでなく」受け入れざるを得なかった、そうせざるをえなかった事情というものもすんなりと入ってくるものがあった。 私も戦争を知らない世代だが、ぜひ、これからの人々に読んでおいてほしい本だと思った。 私は「火垂の墓」も心に残りましたが、同じく収録されている「焼土層」も心に残った。

1投稿日: 2005.02.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ初めて見た戦争映画だったかも知れません。 映画もさることながら、原作では人間の書き方が生々しくてすごいです。

2投稿日: 2005.02.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ実際戦争には行っていなくても戦争体験者はスゴイ。 彼らの体験は、とにかく凄いんです。忘れちゃダメよ。

1投稿日: 2004.11.23