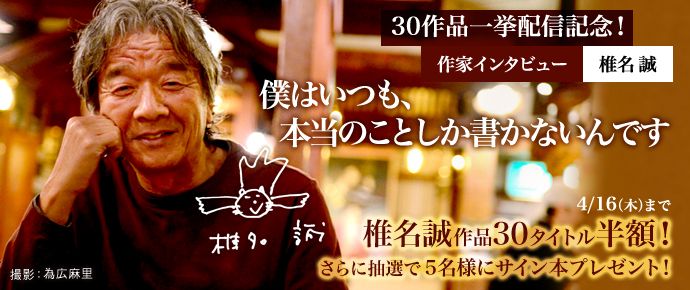

作家インタビュー:椎名誠

あるときは辺境の地や無人島など、地球上のいたるところを駆け巡る旅の達人。

あるときは本の面白さをあらゆる角度から教えてくれる「本の雑誌」の創刊者。

エッセイ、小説、写真と幅広いジャンルで活躍する椎名誠さんは、現在も旅に遊びに執筆にと大忙し。

そんな椎名さんに、今回の30冊一挙キャンペーンを記念して突撃インタビューを決行しました。

インタビュー記念キャンペーン

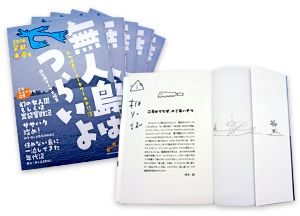

キャンペーン期間中に椎名誠さんのキャンペーン対象作品(※)いずれかを購入し、下記より応募された方の中から抽選で5名様に著者サイン入り『無人島はつらいよ』(電子未発売)をプレゼント!

■ キャンペーン期間:2015年4月3日(金)~4月16日(木)

■ 当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。4月下旬頃を予定しています。

※キャンペーンは終了しました

椎名誠インタビュー

―旅や日々の暮らしのエッセイ、SF小説など、多ジャンルに渡って執筆された作品が260点以上とは…ものすごい数ですね。本当に驚きます。

それだけあると、覚えているものもあるし覚えていないものもあります(笑)。本格的に書く仕事に専念したのが36歳のときで、今70歳だからあれから35年か。一番多いときでひと月に35本くらい締め切りがあったなぁ…。今は短いものも含めて月に23本くらい。その合間に仲間と旅をしたり、徹夜で麻雀したり飲んだくれたり、今も変わらずちゃんと遊んでます。自分でもよくやってるなと思うよ。これだけ続けられるってことは結局、「書く」ことが好きなんだろうなと思います。

でも、長い間たくさんの本を書いていると絶版になった本も多いんです。作品は子供みたいなものだから、作家にとってやっぱり絶版は悲しい。だから、こうやって電子書籍化されるのは、生みの親としてはとてもうれしいですね。若い世代を含め、新しい読者との出会いも楽しみです。

―電子書籍化にあたって、巻末に作品を振り返った対談が収録されています。作品と合わせて読むと「そうだったのか!」という内容が盛り沢山で、ファン必読です。

『本の雑誌』を一緒に創刊し、ずっと一緒に仕事をしている目黒考二が聞き手なんだけど、だいたい2か月に1回くらい、2時間くらいかけて5冊まとめて振り返っていきます。しかしこれが…、まるで取り調べを受けてるみたいなんだよ(笑)。「どんな思いで書いたのか、作品の背景に何があったのかを掘り下げる!」って目黒は鼻息荒く言うんだけど、僕は細かいことを全然覚えていなくて。「この頃、椎名は○○していたと思うんだけど、どうしてこれ書いたの?」とか聞かれても「そうだっけ?」って答えることが多くて。そうこうしているうちに話がどんどん脱線して、思い出話やバカ話に花が咲いてしまう。

でも、目黒と話すことで、変わったことや変わらないものがわかってくるから面白い。やっぱり35年間も書き続けているわけだし、少しは文章がうまくなったかな。それが変わった点ですね。最初のころはひどいのを書いてたなって思うよ。今は読めないもの、みっともなくて恥ずかしくて。「当時あんなに面白かったのに、今読めば全然面白くないな」って目黒ははっきり言うんだよ、ずいぶんひどいよな(笑)。

僕自身は、常に一番新しいものが一番最高だって思って書いています。そうじゃなきゃ、こんなに長くやっていけないよ、作家なんて。まあ、エッセイなんかは、若造のころの方が無邪気に書いていてそれが面白いっていうのがあるかもしれないけれど、小説やSF作品は、昔より時間をかけてじっくり考えながら書くようになりました。

―逆に、変わらない点はなんですか?

男だらけの合宿(笑)。僕の合宿は、女性は面倒くさいから入れないの、申し訳ないけれど。実は昨日も男23人で千葉で合宿してたんですが、ひたすらバカ話して酒飲んで酔っぱらって、まるで酒屋の引っ越し状態。23人もいると最後は誰がどこで何してるのかわからない。海外でも国内でも島でもどこへ行っても一緒です。釣りや焚き火や料理をして酒飲んでバカ話。これが一番のストレス解消ですよ。昔から大勢の人を集めて遊びを考えるのが得意なんです。面白い遊びを考えて実行する力には自信がある。キャンプや旅はもちろん、本の雑誌社や映画会社設立もその延長かもしれません。

それともうひとつ、ワープロ。昔は手書きだったけれど、いまだにパソコンは使ってません。ワープロは“く”ってやったら“く”でしょ? 今思ったことをすぐに書きたいから、ひらがな入力でさっと書けるワープロが速くて好きなんです。ただし、手書き同様、筆圧も打圧も強くてすぐキーボードが壊れてしまう。そうしたら、作家の姫野カオルコさんも少数民族のワープロ派だったらしく、ワープロを数台くれたんです。うれしかったなぁ。

―これだけの連載や作品を抱えていて、ネタが尽きることはないんですか?

うーん、ネタは…尽きてますね(笑)。もちろん、若いころは書きたいネタは山のようにあったよ。『気分はだぼだぼソース』の巻末の対談でも、「これだけ短期間にいろんな媒体に書きまくっていたのに、だぶったネタがひとつもないのは驚いた」と目黒も語ってるほど。

どうしてもネタが思い浮かばないときは、ファイルにしてある新聞をバーッとめくります。といっても僕がファイルにしているのではなくて、いろいろな社会活動をやっているうちのおっかあが毎日何誌も新聞を読む中で、僕の好きそうなバカ話を切り取っておいてくれるんです。

たとえば、切り抜きの中に「死んで埋葬したのに生きて帰ってきた」というアメリカのニュースがあった。実はけがをしただけで埋葬しちゃったんだけど、生きていてヨレヨレになりながら家に帰ってきたの。かわいいゾンビですよ。そう感じた瞬間、このネタは、エッセイでもSF小説でも何らかのヒントになると僕の頭の中にインプットされるんです。

で、このネタはさらに進化します。僕は『ぼくがいま、死について思うこと』を書くために、世界の旅先で見聞きした埋葬や死の話についての膨大な本を読んだから、土葬や棺桶の歴史もわかる。たとえば土葬したときに棺桶のふたに鐘をつけておくんだけど、棺桶が開くとそれがカランカランとなる仕組みなのね。墓場を通った瞬間にそれが一斉に鳴り始めたら怖いだろうな…と想像する。もうこれで1本、小説が書けるわけ。

つまり、新聞のニュースをさっとみたときに、ある種のカンが働くというのかな。自分の経験や本で得た知識が蓄積されたネタの在庫の中から、関連する情報をババッと取り出してつなげちゃう。頭の中に作家生活35年間でつくられた整理棚があって、そこに経験や知識をしまい込んだり取り出したりするんだけど、僕はその検索能力が優れているんだな、きっと(笑)。

―検索能力もさることながら、椎名さんのその豊富な情報は、世界中を旅した経験が大きいと思います。旅で得た感動や知識はどうやってご自身の中にインプットしているのですか?

うん、いい質問だね(笑)。僕は旅先でメモをとりません。ビデオもとらない。その代わり、写真は撮る。僕はもともと写真家をめざしていたから、写真の中にそのときの気持ちや記憶を残してインプットする。写真を見れば、そこに写っていなくてもそばにいた人や空気がよみがえってきて、物語が湧き出てくるんだよね。

それから、旅の記憶のポイントは“匂い”だと思う。いろいろな映像や旅ガイドや本があるけれど、匂いについては表現能力がないわけだよね。写真も匂いは切り取れない。だから、匂いだけは自分で体感するしかないんです。たとえばインドはカレーの匂いかと思いきや、甘い花の匂いだった。いたるところに咲いていた甘くて優しい花の香り。メキシコはテキーラの匂いだし、モンゴルは飛行機に乗った瞬間にわかる動物の乳とチーズの匂い。アフリカは枯れ草と動物のフンの匂い、パタゴニアは風の匂いだったな。

今はインターネットが盛んだから、画像や動画を見れば世界を旅した気になるかもしれない。でも、匂いのように自分でその地を訪れて、大きく息を吸って五感で感じてみないとわからないことはたくさんある。それこそが旅の醍醐味だと思う。

僕はいつも本当のことしか書きません。自分で体験したことがすべて。それは35年間ずっと変わりません。だから親近感をもってくれるんじゃないかな、特に旅をする人たちは。何かに書いてあったんだけど、僕の本は世界各国にあるらしい。世界を旅するバックパッカー達が僕の本を持っていって、読み終わったら旅先のホテルや宿に置いていく。または、現地で出会った人と交換したりするらしい。うれしいよね。

―最後に、これはとっても贅沢なことなんですが、今回キャンペーン配信となる30冊の中から、初めて椎名本を読む人向けの<初級編>、かつて椎名さんの本に親しんだ世代が再び読み返すのにおすすめの<中級編>、コアな椎名ファンに今読んでもらいたい<上級編>をそれぞれ選んでいただけますか?

難しいね(笑)。そうだな…、まず<初級編>としては、やっぱりエッセイものかな。『おろかな日々』『モンパの木の下で』『時にはうどんのように』は入門編としていいかもしれない。3冊とも週刊文春で連載していたエッセイをまとめたものだけれど、日常体験をベースに普段思ってる何気ないことを書いていて、1年間の忘備録みたいなもの。若い人にとっては一昔前の感覚があると思うけれど、それもまた当時の様子が知れていいかもしれないね。

それから読み返し世代に向けた<中級編>は、『蚊』なんてどうかな。初のまともな短編小説集でどれも時間をかけて書いたもの。僕としては満足度が高いけれど、目黒は巻末の対談で「表題作の『蚊』はズバ抜けて傑作だけどあとは…」なんて言ってます(笑)。それから、『中国の鳥人』。これも8つの短編小説をまとめたものだけれど、作家として自信をもっておすすめできる作品です。「スキヤキ」という作品が個人的に気に入っていて、目黒も珍しく「スキヤキはベスト」と褒めてくれている。表題作の「中国の鳥人」は、三池崇史さんが監督、主演が本木雅弘さんで映画にもなりました。面白い映画だったなぁ。

最後に<上級編>としては、『定本 岳物語』がいいかな。これは私小説路線の第一作で息子の岳について書いていて、彼にはずいぶん怒られたけれどよく売れて、国語の教科書に載ったり試験問題の材料になったりもしました。でも「定本」として1冊にまとめるとき読み返してみたら、初期のころの文章が本当に下手で…。全部書き直しに近いくらい手を入れました。たとえば「『〜そんなことしちゃだめだよ』と岳は言った。『そんなこともないよ〜』と僕は言った」というふうに、会話の後に全部“と”がついてるの。初期のころはよくやるんだよね。だから“と”を全部とっぱらって書き直した。何より、あとがきを岳本人が書いているんです。「僕は『岳物語』なんて大嫌いだ」ってね。そんな岳も今や子供が3人。感慨深いよなぁ。いろいろな意味でも思い出に残っている作品です。

それから、短編集の『土星を見るひと』。僕は表題作の「土星を見る人」が好きでね。娘の葉が飼っていた犬が死んだときに思った、小さな命について小説に書きたかったんです。当時まだ未熟だったからうまく書けたかどうかわからないけれど、悲しくてね…、本当の話をもとにした小説です。

最後に、番外編になるけれど、『発作的座談会』もぜひ。好き嫌いが分かれる、かなり読者を選ぶ本だけれど、あれを面白いっていう人、僕は好きです(笑)。「コタツとストーブはどっちがエライか」なんて無意味なことを大人4人が延々と語り合っているんだけど、落ち込んだときなんか、あまりのばかばかしさにちょっと救われると思います。

撮影/為広麻里

取材・文/田中美保(スタッフ・オン)

椎名誠(しいな まこと) プロフィール

1944年6月14日東京都出身。

1979年より、小説、エッセイ、ルポなどの作家活動に入る。

文筆活動以外には辺境の地への旅をライフワークとし、旅先での写真を多数発表している。

また本好きとして有名であり“活字中毒者”を自認、友人の目黒考二氏と創刊した『本の雑誌』の編集長を長く務めた。

映画監督としての作品も手がけ、1996年製作の映画『白い馬』はフランス・ボーヴェ映画祭グランプリを受賞するなど、幅広い分野で活躍している。

椎名誠 作品一覧

【初級編】

日本SF大賞の授賞式、フォークランドでの不気味な体験など作家椎名誠の日常が綴られている人気エッセイ、新宿赤マントシリーズ第二弾。

本作用に表紙イラストを椎名誠が描き下ろし。巻末には、「対談 椎名誠×目黒考二」「電子書籍版あとがき」「椎名誠の人生年表」を掲載。

全国にいる椎名姓の人々が集まる会に作家椎名誠が出席した「椎名一族の陰謀」をはじめとする人気エッセイ、新宿赤マントシリーズ第三弾。

本作用に表紙イラストを椎名誠が描き下ろし。巻末には、「対談 椎名誠×目黒考二」「電子書籍版あとがき」「椎名誠の人生年表」を掲載。

赤マントシリーズ二二二回記念を期に「二二二」にまつわる新宿のデジタル時計と椎名誠の関係が語られる。また、実はレンコンが怖いことをカミングアウトし、それを「円形多孔物体恐怖症」と名付ける。椎名誠の生活と心の内面が見えてくるエッセイ、赤マントシリーズ第六弾。巻末には電子書籍版の追加として「対談 椎名誠×目黒考二」「電子書籍版あとがき」「椎名誠の人生年表」を掲載。

【中級編】

目が覚めると蚊が六帖の部屋の空間いっぱいにわんわんと唸りながら濃密に飛び回っていた。痒みと痛みに耐えながら蚊の大群と死闘を繰り広げる表題作「蚊」を含む9編の短編小説集。

本作用に表紙イラストを椎名誠が描き下ろし。巻末には、「対談 椎名誠×目黒考二」「電子書籍版あとがき」「椎名誠の人生年表」を掲載。

映画化した『中国の鳥人』『たどん』『ちくわ』を含む八編の超常小説集。

中国奥地に羽根を付けて空を飛ぶ人々がいた『中国の鳥人』

タクシーの運転手と乗客のなにげないやりとりが危機を生む『たどん』

居酒屋でちくわをオーダーしたらとんでもないものが出てきた『ちくわ』

渓流釣りに入った二人組の不気味な体験『蚊無し川』

など幻想と現実が交錯する8つの作品を収録。

本作用に表紙イラストを椎名誠が描き下ろし。巻末には、「対談 椎名誠×目黒考二」「電子書籍版あとがき」「椎名誠の人生年表」を掲載。

【上級編】

椎名誠、代表作にして「不朽の名作」である『岳物語』と『続 岳物語』を合わせて加筆・再編成をほどこした最終完成版。すくすくと成長していく無邪気で奔放な岳少年とそれを見守る父親の椎名誠との心の通い合いをユーモアたっぷりに描いた名作小説。巻末に収録した「定本 岳物語のあとがき」と「“岳”本人のエッセイ」により、『岳物語』の見えざる部分が明かされます。また、電子書籍版の追加部分として、「対談 椎名誠×目黒考二」「電子書籍版あとがき」「椎名誠の人生年表」を掲載。『岳物語』『続 岳物語』のコンプリートエディションとしてお楽しみください。

作家椎名誠の日常を切り出す私小説的短編集。学校の宿直中にもぐり込んできた女との秘かな体験をする「壁の蛇」。土星専門の観測者を取材するなかで、いのちを感じる「土星を見るひと」。

本作用に表紙イラストを椎名誠が描き下ろし。巻末には、「対談 椎名誠×目黒考二」「電子書籍版あとがき」「椎名誠の人生年表」を掲載。