総合評価

(22件)| 3 | ||

| 11 | ||

| 5 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ耳なし芳一は有名だが なるほど そういう歴史的な背景があったのかと驚いた 虫の研究の方になると難しくなってくるが怪談は短編で読みやすかった

4投稿日: 2025.10.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ【概略】 ギリシア・アイルランド・アメリカその他、様々なエッセンスを持つ小泉八雲、その視点から日本の民話・寓話などを怪談に。また八雲の「蝶・蚊・蟻」に対するユニークな考えも併せて堪能できる。 2024年01月24日 読了 【書評】 洋書(これが原書だよね、きっと)→児童書、ときて、通常の「怪談」も読んでみた。 内容ではないことを何個か挙げさせて。3つ、かな。①ひらがなの難しさ ②解像度の違い ③美しさは翻訳にも宿る なんて感じ。 この本の前に児童書(あおぞら文庫)を読んだ時に感じたこと、それは「あぁ、ひらがなだけ、ひらがなが多いって読みづらいなぁ」というもの。漢字も適度にあって、ルビもついてる状態だったのだけど、やはり漢字の総量が少なかった。漢字って究極のフォトリーディングで、漢字の形や雰囲気から意味を予想できるじゃない?自分の日本語の語彙力だと、おそらくは漢字が多い方がよいのだろうね。今回、痛感した。 解像度の違いについては、自身の英語と日本語の差異だね。洋書で読み進めた時に脳内で描かれる情景の細やかさの違いたるや。ちょっと凹んだなぁ。特に「蝶・蚊・蟻」の箇所、蚊のところの・・・なんというか、八雲の妄想劇場のニヤニヤな執着心の部分、読み切れなかったもの、洋書だと。 そして読み進める中で日本語に翻訳されてもなお、小泉八雲が描く文章の美しさが損なわれず楽しめたのよ。そこは翻訳をされた平井呈一さんの素晴らしさ。「(レベルの高低は別として)英語を話せる」ことと「それを素敵な日本語に翻訳・通訳することができる」って、別の能力なのよね。翻訳されたものを読む楽しみって、ここなんだなとあらためて認識したよ。本当に感動した。 さてさて本書の感想として・・・。実際の感想は、あおぞら文庫の部分と変わらないかな。「青柳ものがたり」での女性の美しさもやはり楽しめたし。「あっ、これ英語落語にしたら面白いかも」と思ったのは、「葬られた秘密」かな。たんすを前にした和尚とお園のやりとりなんか、面白く、そしてすこし甘酸っぱい感じにできるんじゃないかなと。やってみようかな。 そして新たな一面、「蚊」から。筒井康隆さんのようなテイストで、東京都が条例で東京中の水がたまるところに油をひいてボウフラをわかせないようにする辺りなんて、ゾワゾワしてしまった。・・・って、これは確実に自分の倒錯した精神のツボにはまっているだけなのだろうなぁ。

0投稿日: 2024.01.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ19世紀の日本を訪れ、日本研究に生涯を捧げた英国人、ラフカディオ・ハーンが蒐集した日本に伝わる怪談・奇談を集めたもの。 子どもの頃に一度は名前が聞いたことのある妖怪にまつわる怪談話の原典が多く入っており、現代の日本人から見ても新鮮。 今の怪談話や怖い話とは違い、古典的な怪談話は善因善果、悪因悪果といった教育的な内容や美しさを残して終わるような読むものに余韻を残す内容が多いのがいいなと思った。 中には意外にもコミカルなものもあったりして面白い。

0投稿日: 2023.06.25 powered by ブクログ

powered by ブクログラスカディオ・ハーン(小泉八雲)の怪談集ですね。 ハーンは日本に来る前のアメリカ時代から怪談に並々ならぬ関心を寄せていたそうです。 この作品集は翻訳で、訳者の解説で恒文社版『全訳小泉八雲作品集』におさめたものを、同社の許可をえたうえ、二三の誤植を訂正したものだそうです。 ハーンの怪談研究は、ハーンと言えば怪談と言われる位にハーンの著作の中でも検挙に暇が無いくらいですね。 夏と言えば、踊りを主体にした祭り、花火、怪談話ですからハーンに導かれて日本の怪談を読みませう。

28投稿日: 2022.08.06 powered by ブクログ

powered by ブクログどれも背筋がゾクっと凍るような怪談で暑くなるこれからの季節におすすめです。全て短編なので隙間時間にサクサク読めます。個人的には雪女、むなじ、青柳物語が楽しく読めました。

0投稿日: 2021.06.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ真面目に読むのは初めて。恐さの中にも美しさがある。なお,ろくろ首というのは首が長く伸びるものかと思っていたが,首が胴体から離れてふらふらするものもあるらしい。「鏡と鐘」という話は,鐘を突き破ったら財宝が得られるという言い伝えがあったが,さすがに容易には打ち破れない,この言い伝えに「なぞらえる」かたちで手水鉢を割ったら三百両が手に入った者がいるという噂を受け,放蕩者が泥で鐘のかたちを作って割ったところ,地面から長い髪の毛をたらした白衣の女が現れ重い壺を置いていった。「夫婦はともどもに壺の蓋をあけてみた。とたんに,夫婦が見たものは,壺の口もとまでいっぱいにあふれている……。/おっと,壺のなかに何があふれていたかは,ちょっと言いかねる。」というリドル・ストーリーのような終わり方。

0投稿日: 2019.04.28 powered by ブクログ

powered by ブクログブンガク? かかった時間90分 ひさびさに読書。夏だし読書リハビリも兼ねて、八雲の怪談を読む。怪談自体は有名なものばかりだったが、訳者の美しい、というか、豊かな?日本語で読むのはまた一興。 ところで、この本の後半には八雲の虫に関する随筆が収められているのだが、それがけっこうおもしろかった。蟻は社会全体の利益のために食欲、睡眠欲、性欲までもを自分の利益と社会の利益が矛盾しないように発達している。もしかしてこれは人間よりも高次の社会形態じゃなかろうか?的な。 昆虫学者の説の引用らしいが、なかなか面白い。

0投稿日: 2018.07.07 powered by ブクログ

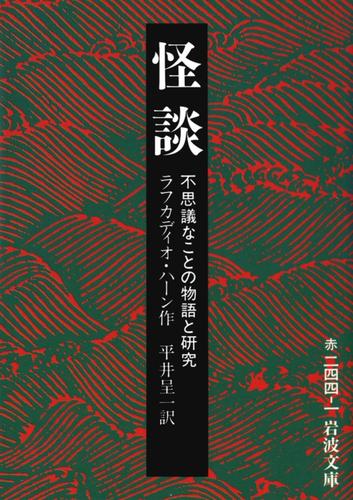

powered by ブクログ日本を終生愛してやまなかったハーン(一八五〇‐一九〇四)が我が国古来の文献や民間伝承に取材して創作した短篇集。有名な「耳なし芳一のはなし」など、奇怪な話の中に寂しい美しさを湛えた作品は単なる怪奇小説の域をこえて、人間性に対する深い洞察に満ちている。(アマゾン紹介文) ラフカディオ・ハーン=小泉八雲の古典小説。 思っていたよりも、いわゆるホラー的な怪談は少なく、もの悲しい作品が多い。一方で、「ろくろくび」なんかは活劇としても面白い。 勘違いしていたけれど、これって翻訳作品だったんですね。

0投稿日: 2018.03.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本の怪談をあつめてある。外国人の仕事という感じは受けない。呪いや風習、言い伝え、迷信など息づいている。かと思えば巻末の虫に関する文化や社会に対する文章なんかもとても面白かった。。

0投稿日: 2017.12.18 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ユルスナール「老絵師の行方」絡みで「果心居士」を探してて。 平井呈一がハーンの怪談集からセレクトしたジュブナイル版ですが、セレクトがいいのか元がいいのか出所がいいのか。下手な今時のホラーより怖い怖い ^^;; 『骨董』からの2話。 ■「幽霊滝の伝説」(出所は「諸国奇談」) ラストシーンの陰惨なこと。うぎゃっ。子どもは泣くぞ。 ■「おかめの話」(出所は「新選百物語」) タイトルはイマイチですが・・・ この場面を敢えて挿絵にするか、みたいな。 エーヴェルス「スターニスラワ・ダスプの遺言」のあの状況です、ほら、お棺あけたら生前のままの妻が・・・っ 。><。。

0投稿日: 2016.02.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ毎年お盆の時期になると、怪談が読みたくなる。 どこからともなく聞こえてくる祭囃子。 参道に連なる提灯。 神社の境内に並ぶ石灯籠。 迎え火のゆらめき。すすの匂い。…… 日本の夏の風物詩とともに、怪談はあるように思う。 怪談を愛でることは、季節を愛でることでもあるのだ。 世に怪談は数あれど、どうせ読むなら極上の一冊がいい。 上田秋成『雨月物語』や柳田國男『遠野物語』。泉鏡花に内田百閒。 杉浦日向子や森見登美彦、夢枕獏も捨てがたい。 今年は八雲の『怪談』を読むことにした。 ちょっと風変わりな一冊だ。 『怪談』は1904年、ギリシャ出身のイギリス人、小泉八雲ことラフカディオ・ハーンが、日本の民話をもとに創作した怪奇小説の短編集である。 「耳なし芳一」「雪女」「むじな」「ろくろ首」など、日本人に馴染みの深い話のルーツがここにある。 しかし八雲は終生、日本語の読み書きができなかった。 作品は英語で書かれ、初版はアメリカの出版社から発行されたのだ。 ゆえに『怪談』は岩波文庫の赤、すなわち海外文学として登録されている。 しかし『怪談』は紛れもなく日本の物語である。 そう感じる理由は、物語の内容もさることながら、その世界観のためだ。 いたずらに読者の恐怖を煽るタイプのホラー小説とは違い、抑制的で淡々とした八雲の語り口は、むしろ読者に静謐と向き合うことを要求する。 生への執着と未練。愛する者との別れと悲しみ。 ヒトではないモノの存在を通して描かれるのは、他ならぬヒトの姿である。 魔と呼ばれるものは、日本にあっては、我々の外部からやってくるものではなく、我々の内部にもとから内包されているものだ。 魔を語ることは、すなわち人間を語ることである。 しかし、この感覚がどこからくるものなのか、私には説明することができない。 仏教か、神道か、それとももっと太古の世界に由来するものなのか。 いずれにせよ、この説明しがたい日本的霊性が、西欧人である八雲の筆によって見事に表現され、それを日本人の私が「日本的だ」と感心して読んでいるという事実に、私は興味をそそられるのだ。 8月16日の送り火が済んだら、私の住む北日本では、もうまもなく秋である。 9月を待たずして、すでに半袖では肌寒く感じるほどだ。 夏に跋扈していた魑魅魍魎も、きっと根城に帰ったことだろう。 北国の夏は、かくも短い。

20投稿日: 2015.08.24 powered by ブクログ

powered by ブクログこういうシンプルなホラーって良いよね。 小泉八雲って名前から女性だと思い込んでいました。ラフカディオ・ハーンと聞くと男性のイメージだったのに、2つの名前がちゃんと繋がっていませんでした

0投稿日: 2015.07.12 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

日本文化の価値観をよくぞ見出してくれました。ありがとう。 やっぱ外人だから日本の自然観に違和感を覚えたんだろうな。 __ この本に載せられている怪談はハーンがきちんと選んでるってよくわかるね。 怪談ってようは怖い話である。だからより怖いものを創作しようとする。そうすると、路線はグロテスクや怨念にシフトしてしまう。 しかし、ハーンはそういう路線とはちょっと違う日本の怪談をチョイスしていると思う。 それらは日本の自然と融合した「不思議」な話である。 「青柳」「十六桜」「安芸之介の夢」なんか怖いというよりは、蜃気楼のような、不思議なものに出会ったというようなお話である。 でも、そういうお話こそ、日本らしいんだろうな。

0投稿日: 2012.12.13 powered by ブクログ

powered by ブクログラフカディオ・ハーンのことは知っていたし、 出雲市の小泉八雲記念館にも行ったことはあったが、 作品を読むのは初めてであった。 怪談と聞くと「怖い話」のイメージがハッと浮かぶが、 その概念をいい意味で打ち砕いてくれる作品。 ハーンの書く文体が誠実というか中立的というか、 あった(聴いた)できごとを、それこそ忠実に再現したかのような、 読んでいて読み心地のよい文章で、 それが本当の意味での「怪談」なのだと実感することができた。 印象に残ったフレーズはを挙げると、 「世に、怒り死ををした人、あるいは憤りのためにみずから命を断った人、 こういう人たちのいまわのきわの念願や誓言は、 なんらかの超自然な力をもっていると考えられている。」 (「鏡と鐘」) 「『なぞらえる』という―この動詞ではじゅうぶんに説明がつかないけれども、 ともあれ、それにいくらか意味の近い、 一種の精神作用による妙な力をもったものがある。」 (「鏡と鐘」) 「蝶」「蚊」「蟻」の研究も興味深く読むことができた。 単にそれだけでもじゅうぶんに緻密で深く語っているが、 それが、怪談にうまくシンクロしているようすが、 じんわりと広まっていくように感じることができた。

0投稿日: 2012.01.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ怪談もいいですが後半のエッセイや虫!虫がいいですね。 蟻の話で、ほっぽり出してしまっていた『蜜蜂の生活』(M・メーテルリンク)を思い出した。 あちらも読了したい。

0投稿日: 2011.10.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ妖怪談は恋愛絡み等美しい話が多く、完成度も高い。小泉八雲もそういった所が好きだったのだろうか。 完全に忘れていた有名な怪談を思い出し、新鮮味と懐かしさを同時に味わうという稀有な体験が出来た。

0投稿日: 2011.05.07 powered by ブクログ

powered by ブクログそういや幼稚園児の頃「ろくろ首」になりたかった。 記憶を忠実に言うと当時何かの絵本で見た「ろくろっくび」になりたかったのである。絡まる位伸びた首を持て余し(ここ重要)、頬を赤らめ(酒?)愉快な顔をしている姿が羨ましかったのだと思う。 しかしここに出てくる「ろくろ首」は少し形状が違う。もげるのだ。 もげるなんて、悲惨過ぎる。嘆いた。 あと形あるものが「消える」ってとても美しい事だと思う。 往々にして其々の末路の儚さが、線香花火を愛する日本人と重なり、そんな日本人の一人としてとても好きだった。 岩波版には蝶・蚊・蟻の「虫の研究」がついていた。 実を言うとそれの方が面白かった。

0投稿日: 2011.02.23 powered by ブクログ

powered by ブクログかけひき。怪異を前提とした裏のかき方がおもしろい。 安芸之助の夢。よくある胡蝶の夢パターンかと思っていたらその後の展開でやられる。ちょっとひねるだけどこうまでおもしろくなるのかとのけぞる。

0投稿日: 2010.12.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ「耳なし芳一」を読みたくて、ひさしぶりに手にとった。他に印象に残ったのは「お貞のはなし」「鏡と鐘」「食人鬼」。情感あふれる話。

0投稿日: 2010.01.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ小泉八雲ことラフカディオ・ハーンによって編まれた日本の怪談集。日本の豊かな自然と昔の人の豊かな想像力、そしてそこから生じる不思議な現象の数々にどこか郷愁を感じる。 耳なし法一やのっぺらぼうといった誰もが知っているお話が収録されている。

0投稿日: 2006.12.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ昔の名作を読もう2。 解説に先日読んだポーについて書かれていてびっくり。 そういえば同じ時代の人だったんですよね。

0投稿日: 2006.06.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ「雪女」「耳なし法一」等おなじみの話が入っています。その他にエッセイも。虫が好きであるらしく、蟻や蝶にまつわる伝説などを扱ったエッセイでハーンの人柄が分かる面白いものです。

0投稿日: 2006.01.08