総合評価

(13件)| 5 | ||

| 6 | ||

| 0 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ戦時中にタイプスリップは、話としてよくあると思うのですが、昭和33年にタイムスリップとは、なかなか無い話だったので面白かった

5投稿日: 2025.10.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ令和の女子高生が、ある出来事をきっかけに戦後に生きる女子高生として生きることになります。 戦時中ではなく、戦後というところが今までにない設定で、単に戦争はダメ!と言うだけではいけないということを考えるきっかけになる本です。

0投稿日: 2025.10.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ▼配架・貸出状況 https://opac.nittai.ac.jp/carinopaclink.htm?OAL=SB00560378

0投稿日: 2025.10.22 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

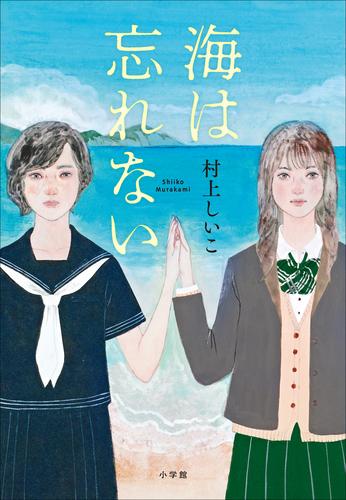

主人公は女子高校生・遙瑠。彼女が交通事故に遭い、昭和33年にタイムトリップするファンタジー×戦争記憶の物語。タイムトリップ先の昭和33年の日本は新しい時代になってきたが、いまだ戦争を美化する大人と戦争の記憶がない高校生の境目にある。戦争の史実、すなわち史実をを知らないと昇華できない。大人の役割は子どもに戦争の史実を伝えることで「戦後になる」と感じた。天皇陛下の玉音放送で「終戦」ではなく「敗戦」をはっきり言うべきだった感じた。この作品は、過去と現在を結び、人々の記憶の中で戦争の意味を問い直す物語である。⑤

38投稿日: 2025.10.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ第二次世界大戦を考えさせられる本。 演劇部の遥瑠は高校2年生で次回の上演内容を仲間と討論中。そんな時に祖父の本が自転車の荷籠から落ちそうになり事故にあった…かと思ったら、昭和33年の同じ高校の演劇部の晴子として目覚めた。生活様式や社会通念の差異に戸惑いながらも晴子を受け入れていく遥瑠。そもそも戦争の劇をするか否かで討論していたのだったが、この時代はまだまだ、戦争を体験したばかりの人たちが大人で、皆、色々な思いを抱えて生きていた。 私が子どもの頃よりもう少し昔の時代に飛んだJK遥瑠。順応していく様子も読んでいて楽しかったし、戦後の生活の中で考える戦争も新鮮だった。戦争を全肯定する教育で育って派兵された人たちがすんなり自分達の間違っていた考えを受け入れられるわけがなく、なるほどなぁと思わされる内容でした。とっても真面目な本で315ページあります。ルビは中学生向けくらいかな。あとは男尊女卑の蔓延る時代ゆえ、酷い扱いや言葉が女性にかけられ、当然戦争の時に殺した話などあります。気になるなら中学生以上向け。でも、この長さを読める小学生なら、まあ読んでも良いんじゃないというレベルの内容です。 真面目な重い内容だったけど、遥瑠が戻れるのか?とか、向こうでの色々な出来事などどうなるか気になりながら読み進められました。

3投稿日: 2025.10.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ静岡市女性会館図書コーナーの書誌詳細はこちら↓ https://lib-finder.net/aicel21/book_detail_auth?authcode=qIfG55puSgkNs9bDtIYOvg%3D%3D

0投稿日: 2025.10.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ中高生にも勧めたい作品だった。戦後に生きた人たちの戦争の傷痕は教育や家庭にも影響しそして心の弱い人、たくましく生きる人平等に書かれていて仕方がなかったとか曖昧に終わらせる事なく心に響く、考えさせられる、内容だった。

2投稿日: 2025.09.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ作者の願いと祈りが込められた作品だった。 膨大な数の参考資料と謝辞に目を通しただけで並々ならぬ想いを感じ胸が熱くなる。 物語は、高校2年生の遙瑠が戦争終結から13年後の昭和33年にタイムスリップする場面から動き始める。 設定はファンタジーでも描かれている内容は途轍もなくリアル。 戦後間もなく設けられたプレスコード、戦中戦後の忖度と隠蔽、殺戮や強奪の日常化、戦争が常識になり人を殺める事に罪の意識がなくなる感覚。 私の知らなかった戦争の真実がそこには沢山あった。 戦争と言う名の大量殺人で利益を得る事の愚かさを改めて思う。

9投稿日: 2025.09.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ戦時中ではなく、戦後に視点を当てた作品は初めて読んだ。 昔の人は理不尽なことも多かったけれど、人とのつながりの中、たくましく生きている感じもして、SNS社会の人とのつながりが薄くなっている現代がなんとも言えない感じがしてきた。

1投稿日: 2025.09.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ戦後80年のこの夏、読んで良かったと思える本に出会えた。 倉田山高校2年の遙瑠は、演劇部に所属している。今年の演目のテーマを戦争にするか、日常の面白おかしく作品にするかで意見が分かれていた。 どうやら戦争になったことで、もやもやとした気持ちのまま帰宅中に事故に遭う。 そして気づくと遙瑠は、昭和33年の高校生、浜口晴子になっていた。 昭和33年、まだ戦争の跡が色濃く残っていて、晴子として生活していくなかで、友人の紗代や恵美子や真一たちが何を感じているのかが、真っ直ぐに伝わってきた。 中高生にも戦争についてどう考えているのか、この本を読んで語ってほしいなと思う。

67投稿日: 2025.08.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ戦争中ではなく、戦後と現代の比較か。 確かに比べれば比べるほど、 何も変わっていないんじゃないかと思ってしまう。 でも、思考を止めたらダメなんだな。 戦後80年にふさわしい一冊。

2投稿日: 2025.08.09 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

つい先週の日経新聞の書評で知った一冊。 時宜を得ており、書評子も「終戦の日も近いこの季節に読んでほしい一冊だ」と記す。 さっそく書店で求めて週末一気に読了。読みやすい。著者は児童文芸のベストセラー作家、らしい。 SNS等に載る編集担当の言葉によると「ゆえに大変読みやすく、自然にその世界に巻き込まれて体感できる小説になっています」とのこと。確かに、変に難しい語彙を駆使することなく平易な文体でスラスラ読めた。会話も多く、ほぼ1日で読了できる。 なぜ、終戦の日も近いこの季節に適した一冊か? そして、なにゆえ、この戦後80年のこの年か? 主人公の女子高生遙瑠(ハルル)は、自転車事故の衝撃で昭和33年にタイムスリップ。浜口晴子という少女に乗り移り、晴子として暮らし、戦後の時代を生きる多くの人と関わって、令和の時代には遠く歴史上のことだった「戦争」、およびその傷痕が、人々の心身に決して癒えることなく残るものだと知る。 そんな体験をし、改めて令和に(都合よく)戻ってくるという、単純明快なお話だ。 目次を見て大筋を理解できるし、その章立てからも、8割を占めるのが昭和33年の描写だと気づく。 タイムスリップと戦争をかけあわせた小説は多いが、本作は戦時中ではなく、戦後の、しかも直後ではない昭和33年としたところが妙というか、面白い点。 本書を読んで知ることになるが、1964年のオリンピック誘致に名乗りを上げた年。下世話なところで、長嶋茂雄が巨人軍入団一年目だった。要は、時代は未来に向けてイケイケどんどん、過去を忘れ去り、高度経済成長に向けてまっしぐらという年だ。 その一方で、戦争のトラウマ、犠牲の代償を払わされ続ける人も多く存在する時代。 恐らく、その少し前までは、戦禍の影響が色濃く残り絶妙にバランスが取れていた。それが一気に戦争を忘れ、前だけを見ようとする機運が台頭する時代だったのだろう。 「もはや戦後ではない」と経済白書の言葉が流行語になったのは1956年。本作の舞台の2年前、昭和31年だ。本書にもその件の記述もある。著者も、その言葉が登場した昭和31年にしたものか、切りよく30年にしたものかと、あれこれ構想したのだろうと思う。その上で、昭和33年としたところに面白みを感じた。 昭和33年。過去に見切りを付けようとする勢力と、しっかり過去を見据え検証しようとする勢力と、そのバランスの大切さを訴える絶妙の時代と判断したのだろう。 つまり、その時代を通じて、戦後80年の今の時代を生きる我々が過去を正しく検証し、その思いを受け継いでいるかを問うているのだと思う。それほど、現代は戦争の記憶が遠のき、語る人が物故者となり、直接伝えてもらうことできる極限の時点に来ているからだ。 いろんな意味で考えさせられるお話だった。 物語の終盤。昭和33年を体験してきた令和7年の遙瑠は、祖父の知り合いの女性と出会う。当然、過去に接触したことのある人物であることは容易に想像がつく。自分が憑依した浜口春子か、その育て親? あるいは親友、クラスメート? いったい誰だろうと読むほうもワクワクしたが、構想段階で、誰にすれば感動が大きいか、あれこれシミュレーションしたのだろう。女性なら、あるいは男性として初恋の相手も構想にあったか? そんな制作側の試行錯誤も読み取れるようで面白かった。 メインの舞台となった昭和33年の三重県。 自分の過ごした昭和40年代の奈良の片田舎と似ている風景もあり(道が舗装されていないとか)、懐かしさも感じるが、むしろ自分の親の代の青春がそこにはあるのかもしれない。そして、その親から、さらに親の世代、つまり戦争に実際に赴いた世代から戦争の実体験の話、戦地での過酷な話はほとんど聞くことがなかったということもよくある話で、なぜそうだったのか、が本書の中でも語られている。 でも、それをきちんと伝えて行かないと「戦争」の悲惨さは伝わらない。そこが本書のメインテーマだろう。本当のことを、いかに後世に伝えるか。難しい問題ではあるが、もうタイムリミットは迫っている。 もう最後の機会と思い、こうした作品には、なるべく多く触れていきたいと思う戦後80年の今年だ。 後世に伝えるのも当然だが、本書は、昭和33年頃に青春時代を過ごした母親にも読んでもらっても良いかもしれない。 お盆の帰省に持って帰ろう。

3投稿日: 2025.08.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ先の戦争を意識せずに暮らしている私にとって刺さる小説!令和7年と昭和33年とを行き来しながら、何気ない日常を奪う非情な「戦争」と戦争で変わっていく「人間」の性を考えてしまう。「戦争」について考え続けねばならぬ!作者の真摯な筆致に魅了された。

1投稿日: 2025.07.21