総合評価

(4件)| 0 | ||

| 0 | ||

| 1 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ日本大学図書館生物資源科学部分館OPAC https://brslib.nihon-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1000347764

0投稿日: 2025.10.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ難しい岩波文庫を読む練習 言葉の意味を調べつつ読了 時折著者に対する小さな共感性羞恥を感じつつ… 死は安寧である、と考えれば、家族や己の死に対する恐怖も少し和らぐのだろうか? 憎まれっ子世に憚る 美人薄明 早くに生を終えることは、今生の修行がようやく終わったということなのか 痛みを伴うものでなければ、死を受け入れることは可能なのだろうか? 私のような浅い人間には、これらの答えについてはまだわからない 自分にはまだまだ、この世での苦しみという修行が必要のようだ

0投稿日: 2025.09.09 powered by ブクログ

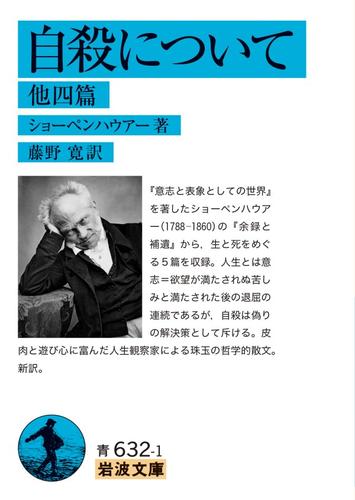

powered by ブクログ著者、ショーペンハウアーは、ウィキペディアによると、次のような方です。 ---引用開始 アルトゥール・ショーペンハウアー(独: Arthur Schopenhauer,1788年2月22日 - 1860年9月21日)は、ドイツの哲学者。主著は『意志と表象としての世界』(Die Welt als Wille und Vorstellung 1819年)。 ---引用終了 で、本書の内容は、BOOKデータベースによると、次のとおり。 ---引用開始 『意志と表象としての世界』を著したショーペンハウアー(1788-1860)の『余録と補遺』から、生と死をめぐる5篇を収録。人生とは意志=欲望が満たされぬ苦しみと満たされた後の退屈の連続であるが、自殺は偽りの解決策として斥ける。皮肉と遊び心に富んだ人生観察家による珠玉の哲学的散文。新訳。 ---引用終了 ゲーテとショーペンハウアーの交流については、ウィキペディアによると、次のとおり。 ---引用開始 1813年、ゲーテ64歳、ショーペンハウアー25歳のときに母ヨハンナのワイマールにあったサロンにて二人は出会う。ショーペンハウアーの才能を高く評価し、「色彩論」の研究を依頼した際には必要な器具も貸与している。 ---引用終了

50投稿日: 2025.06.23 powered by ブクログ

powered by ブクログこの文書は、ショーペンハウアーの晩年の傑作『パレルガとパラリポメナ』(1851年)から抜粋されたエッセイ集の詳細な分析です。本書の中心テーマは、**意志と表象の二元論**に基づく存在論的考察であり、特に死、苦しみ、救済という根本的な人間の条件を哲学的に探求しています。ショーペンハウアーは、カントの「物自体」概念を発展させ、世界の根源的実在を「生きようとする意志」として捉え、現象世界を「表象」として位置づける独自の形而上学を展開しています。 **死と存在の本質に関する教説**では、個人の死は現象的な身体の消滅にすぎず、真の存在である「意志」は永遠に破壊されないという核心的な主張が展開されます。意志は時間と空間を超越した「物自体」として、個体化の幻想を超えて永続すると説明されています。テュラシマコスとフィラレーテスの対話を通じて、経験的な「私」(個体としての意識)は消滅するが、根源的な「真の自己」(意志)は消滅しないという概念が詳細に論じられ、川の流れや夢のアナロジーを用いて、個人は意志の一時的な顕現にすぎないことが示されています。 **存在の虚しさと苦しみの遍在性**という主題では、生命の根本的な苦痛が「生きようとする意志」の必然的な帰結として分析されます。ショーペンハウアーは、幸福は単に苦痛の不在にすぎない否定的概念であり、苦しみこそが肯定的で根本的な現実であると主張します。人間は知性を持つがゆえに、過去への後悔と未来への恐れという追加の苦しみを経験し、動物よりもさらに深刻な苦痛に晒されると論じられています。世界は絶え間ない闘争と不満の場所であり、**「生きようとする意志」が決して完全に満足することのない永遠の努力として顕現する**ことで、存在そのものが苦しみの源泉となっています。 **自殺に関する哲学的考察**では、宗教的禁忌を離れた純粋に哲学的な観点から自殺の意味が問い直されます。ショーペンハウアーは、自殺は「生きようとする意志」の真の否定ではなく、むしろその強い肯定であると逆説的に主張します。なぜなら自殺者は現在の状況に不満を抱き、より幸福な状況を望んでいるからです。自殺は現象(身体)を破壊するが根源的な意志は無傷のままにするため、苦しみの根本的な問題を解決しない「無益な実験」であると結論づけられています。 **意志の肯定と否定という救済論的概念**において、ショーペンハウアーは苦しみからの解放への道を示します。「生きようとする意志の肯定」は欲望や衝動に駆られた行為として顕現し、存在の再生産と苦しみの永続化につながります。一方、**「生きようとする意志の否定」は、これらの欲望からの根本的な転換**を意味し、禁欲的な実践や世俗的快楽の拒絶を通じて達成されます。ショーペンハウアーは、キリスト教の禁欲主義的側面に意志否定の表現を見出し、また古代インドのヴェーダ哲学との思想的親和性を指摘しています。性的欲求は「生きようとする意志」の最も強い肯定として位置づけられ、その否定こそが真の解放への道とされています。 **専門的・比較哲学的観点**では、本書がカント批判哲学の継承と発展、特に「物自体」概念の「意志」への読み替えという哲学史上重要な転換を示していることが明らかになります。ショーペンハウアーの思想は、西洋形而上学とインド哲学の融合という先駆的な試みでもあり、後のニーチェやフロイトに決定的な影響を与えました。また、ストア哲学との対比により、苦しみに耐えることと苦しみの原因そのものを消滅させることの根本的相違が浮き彫りにされ、意志の否定こそが真の平安への道であることが論証されています。この哲学は、仏教的な解脱の概念と西洋の理性的思考を統合した独創的な救済論として、現代においても深い洞察を提供し続けています。

0投稿日: 2025.06.14