総合評価

(9件)| 2 | ||

| 5 | ||

| 2 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ読み終わるのに時間がかかりました。 ロシアとウクライナ問題は、私の知る戦闘よりもっと前から起こっていたこと、欧州はいろんな仕組みを作って何とかしようとしていたがいかんせんコロナ禍で繋がらなかったこと、移民問題も日本より進んだ政策があった上で排斥運動が起こっていることなどを知るいい機会になりました。

8投稿日: 2025.10.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ上下巻合わせて約800ページの大作 読み終えた時には、メルケルとのお別れが来たような感覚を覚えた 16年に及ぶドイツ大統領としての経験は、おそらくこれだけの大作でも表せないものなのだろう プーチンやトランプといった曲者とも渡り歩き、ユーロのリーダーを務め、様々な困難を乗り越えてきた彼女は女性の政治家として類稀な実績を残している 日本にもこのような女性政治家の誕生することを祈りたい

1投稿日: 2025.10.01 powered by ブクログ

powered by ブクログドイツ首相の回顧録 割り引いて読むにしても、大政治家の考えていたことが時系列に書かれており勉強になった。移民受け入れを人道理由で行ったとは思っておらず、人間性を感じる。長期の判断としては評価が分かれるだろう。

9投稿日: 2025.09.07 powered by ブクログ

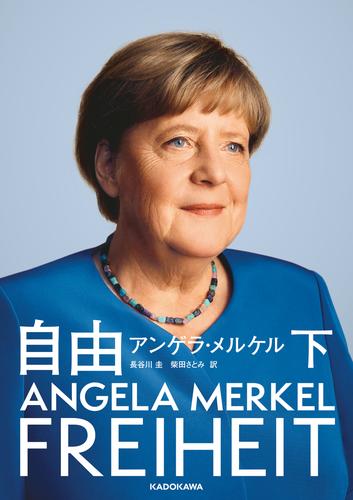

powered by ブクログ下巻は2005年11月22日~2021年12月8日、全4期の政権について。時々の内政外政への決断の経緯と理由と、各国首脳たちとの会談の内容と印象を記す。 日本関連だと安倍首相が3回出てくる。 ・2007年6月7日~8日 G8サミット:ドイツ、ハイゲリンダム 安倍首相は2006年9月に首相に就任したばかりだったが、京都議定書で定めた義務を苦労しつつ、2050年までに温室効果ガスを少なくとも半減するという目標に同意した、と記述。 ・2017年7月初旬 EUと日本はJEFTA(日EU経済連携協定)について大枠で合意した。2007年に健康上の理由で辞任したのち2012年に復帰した安倍晋三首相の歩み寄りの姿勢がなければ、この協定は実現しなかっただろう。 ・2017年3月17日 メルケル氏は就任したトランプとの会談のためワシントンを訪れた。到着してすぐ握手をかわすが、大統領執務室で二者会談に入る前に記者に握手を促されるが、トランプは無視した。やりすごせばよかったのに私はそこで「もう一度握手をしないと」と彼にささやいてしまった。なにしろ日本の安倍晋三首相の訪問を受けたときのトランプは、19秒も安倍首相の手を握って離そうとしなかったのだ。・・・あたかもまっとうな対話相手を前にしたかのように行動してしまったのだ。 それ以外は日本はほとんど出てこない。 角川書店「自由」下 目次 https://www.kadokawa.co.jp/product/322212001313/ カドブン メルケル氏出版来日記念。「NIKKEI LIVE」で行われたトークイベント「戦後80年、崩れる世界秩序 メルケル氏に聞く『自由』の行方」2025.7.18 https://kadobun.jp/feature/readings/ekzw4heiy40s.html/?_gl=1*1swzvzj*_ga*MTAwMjQ2MzcwLjE3NTM3NjQxOTQ.*_ga_H02HL8LWS9*czE3NTcwNTU5NTYkbzQkZzEkdDE3NTcwNTYxNzgkajI2JGwwJGgw 自由とは、何か“からの”解放ではなく、何かの“ため”のものだと私は考えます。私たちがこの世界に存在するのは、他者と関わり合うためです。そして、私たちは責任を受け入れなければなりません。責任なき自由はあり得ないからです。他者の自由を尊重しない自由は、自由ではありません。 自由に生きるには、民主的な条件が不可欠です。さらにもうひとつ、重要なことを私たちは今この時代にまさに体験しています。つまり、自由とはたった一度与えられて終わりではなく、それぞれの時代において新たに努力し、できるかぎり多くの人が自由に生きられるよう勝ち取っていくものだということです。それはすなわち、力を尽くして努力し、勇気をもって、異なる意見を受け入れ、妥協をしていくということです。その覚悟があって初めて、自由な世界を実現できる環境が整うのです。 2025.5.28初版 図書館

12投稿日: 2025.09.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ【自由】 アンゲラ・メルケル 著 『WAR 3つの戦争』では、米国の書籍ながら中東情勢がわかる内容になっていました。今度は、欧州事情などがわかるかとメルケル氏の新著を読んでみました。上巻は主に東ドイツ時代から首相就任までとなっており、下巻からはよく見聞きしたメルケル首相の行動履歴が書かれています。 多くの自伝では、思想的背景や信条などを吐露しますが、本書は「叙事詩」となっており、事実関係中心に書かれているという印象です。スタッフを集めて精緻に調査した由で、元・物理学者である著者らしいとも言えます。トランプ氏とは相性が悪かったと本人も自覚していたようですが、この点も頷けます。 それにしても、ドイツ首相ともなると、各国の首脳陣と極めて頻繁に電話会談・面会をし、自国外のことにも深く関与していたことがわかります(日本の閣僚はずっと国会にいてよいのだろうか?)。最後に、「政治家は、次の厳しい質問が飛んでくる時間をなくすために、質問をはぐらか」す傾向にあるが、「具体的な質問に具体的に答える勇気」をもってもらいたいと結んでいます。最近、「丁寧に説明」、「議論する」とか「躊躇なく」という言葉をよく聞きますが、「答える勇気」が必要と痛感した一冊です。

1投稿日: 2025.08.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ危機においての決断や行動から現代を代表する優れた政治家であることは論を待たないと思いますが、それだけでなく心を打ち共感を呼ぶ多くの発言から世界中からレスペクトされているメルケルの自伝。 一番関心があった彼女の東ドイツでの生い立ちが綴られている上巻が彼女がよってたつ生き様がいかに形成されたのかを露わにしていて大変面白かったのでそれだけで満足なのですが、リーマンショック、Brexit、難民問題、パンデミック、ウクライナ等々、首相として数々の問題にどのように取り組んだかを記した下巻が圧巻。 メルケルの場合、生い立ちが際立っている(東独出身、しかも政治家ではなく科学者だった)ためそこが一つのハイライトです。が、一般的に政治家の回顧録で一番読み応えがあるのは、①その時何をどう考えて決断に至ったのかについての本人の解説、と②他の外国要人の人物評。①については圧巻の内容で静かに痺れました(もちろん自己正当化が含まれていることは念頭に置きつつ)。国家観、政治そのものについての考え方、政治家としての言葉の大切さについてのスタンス、どの点も読ませます。複数政党による連立政権が常態化しているドイツでの彼女の考え方や取り組み方は、英米的二大政党制に挫折し、組み換えの常態化を伴う複数政党による連立政権に取り組む我々にとって非常に示唆的。ここは言ってもいい足りないことはないくらい。そして、当たり前の話ですが、政治とはおねだりではないということも(話は逸れますが、赤澤さん(と石破さん?)の今回の交渉と成果には敬意を表したい)。 この本に不満があるとすれば、②の部分。ご本人の誠実な人柄を反映して、他者に対する評価があまりにも抑制されていて(感謝と尊敬に満ちていて)彼女が外国首脳をどう評価しているのかの切れ味が弱いところ(プーチンとネタニヤフとトランプについてははっきりネガですが掘り下げはあえてしていない)。それも含めて彼女らしさ、なのでしょう。

1投稿日: 2025.07.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ上巻と異なり、我々がメディアを通じて目にしていた著者とその内面を対比して読むことが出来て、有意義であった。

1投稿日: 2025.07.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ正直、読みやすかったとは言えなかった。知らないドイツの固有名詞が慣れず、正確を期そうとしている文章が事実の羅列になって冗長な感じもした。 それでも、メルケルという人は自分に反対する人がいることを理解していて、優れた政治家だったのだと思った。出自がDDRで、科学者としてのキャリアがあったり、そのような多様な環境にいた素地が活きたのかもしれない。このような政治家が日本にも現れてほしい。 高度な政治も結局人間同士のコミュニケーションであり、生々しいが意外とやってることは自分たちの仕事と変わらない(スケールや影響が大きい)のだなと感じた。

1投稿日: 2025.06.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ東ドイツで育ったメルケルが、統一を経て首相を務めあげるまでの自叙伝。 東ドイツ時代の窮屈な生活があったからこそ、徹底的に自由を尊重しようとする姿勢が育まれたのだということが伝わってきた。統一後、さまざまな場面で、東ドイツ出身者であることが不利に評価され、それに憤慨する気持ちが書かれていて、女性であることを含めて多くの難題と闘ってきたことが分かる。もっとも、難民のために国境を開いた時、私自身は、彼女が東ドイツの「不自由」を知っていて、人権に敏感だったからこそできた決断だと積極的な意味でその出自を考えた。逆に言えば、西ドイツ出身の首相だったら、あの決断をしただろうか、という風に。 心に残ったのは、「政治家に死をもたらすのは、たとえそれがどれほど不都合な真実であっても、真実ではなく、真実の隠蔽だ」という言葉。日本人にとっても、これは重い言葉だ。 もう一つ、「国民の圧倒的な多数は、政治家が単なる計算で行動しているのか、いいように操られているだけなのか、真に問題を解決することを目指して行動しているのか、各日に感じ取れるだけの勘を備えている。この点でこそ、民主主義の正当の進化は図られるべきだ。」 こういう風に政治家がおそれる有権者に、自分自身がなれているだろうかと考えながら読んだ。 そして本筋ではないけれど、首相府キッチンについて書いた数行は、私が女性だからか、男性の政治家の本などにはあまり見ない記述だと思いながら楽しく読んだ。外国での仕事で時差ぼけになっている時、夜通しの会議を終えた後に、チキンスープやじゃが芋、レンズマメのスープを食べられるのが本当にありがたかった、ミックスサラダも忘れられない、「自宅でなら、野菜を切るのにどれだけの時間がかかっただろう。首相府では、自分では何もしなくてもそれが出てきた」と。 以前から好きな政治家の一人だったが、ますますファンになった。

1投稿日: 2025.06.20