総合評価

(6件)| 0 | ||

| 4 | ||

| 1 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログドイツ初の女性首相がどのようにして生まれたのか気になり購入。ベルリンの壁が崩壊した事が政治家を志すきっかけになり、変革の時代に上手く迎合しつつ時には厳しく、時には妥協して政治家として力を発揮出来た事が首相就任に繋がったのだと思う。初心忘れずブレない事は事を成し遂げる為に重要なことであると思った。 また当たり前な事だけどドイツの地名、政治についての知識がないと内容が入ってこないのでもう少し勉強してから読んだ方が分かりやすいと思った。

0投稿日: 2025.09.21 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本を読むまでメルケルのことはほとんど知らなかった 彼女が東ドイツ出身であることも、裕福な家庭で育ったわけではないことも ドイツは第二次世界大戦でユダヤ人虐殺の十字架を背負い、東西統一という難しい課題を持ちながら、EU最大の経済大国として君臨してきた そこにメルケルという女性の首相が誕生したのは歴史的な出来事だと考える 下巻も楽しみだ

0投稿日: 2025.09.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ東ドイツの科学者が、統一ドイツの首相になる。何と素晴らしいことか❗️ ロシアとウクライナの衝突は今になってクローズアップされているが随分前から始まっているんだと改めて、自分の関心の無さ、メディアの偏った報道を知った。

6投稿日: 2025.09.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ特に印象に残ったのは、父と祖父が戦況を知るために夜ベッドの中でこっそりBBCを聞いていた、という一文でした。敵国であるイギリスの放送に耳を傾けていたという事実に驚かされると同時に、当時の人々がどのようにして真実を求めていたのかに思いを馳せました。 このエピソードを読みながら、私は「なぜ外国語を学ぶのか」を改めて考えました。英語がわからなければ、彼らはBBCから直接情報を得ることはできなかったはずです。言葉は単なる会話の道具ではなく、世界を知るための手段なのだと痛感しました。

0投稿日: 2025.09.14 powered by ブクログ

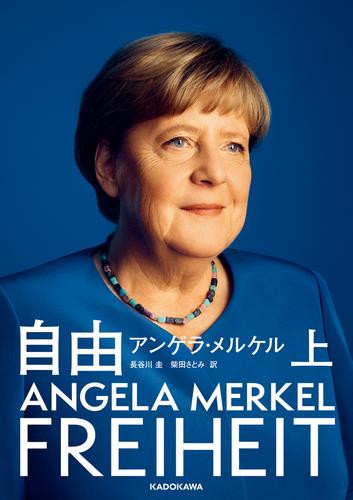

powered by ブクログメルケル元首相の自伝。その名も「自由」Freiheit 普通自伝というと、「マイ・ストーリー」とか「回想録」とかの題名が多いが、「自由」? しかし読んでいくと、まさにメルケル氏の自伝にふさわしい題名だな、と感じた。 冒頭では、ふたつの人生について語るつもりだ、と述べる。1990年までの独裁政権下での人生と、それ以降の民主主義下での人生のふたつを。出版される頃には自身は70歳。ちょうど35年ずつになる、と。また、特に2015年の難民受け入れについて、自身の考えを文章でしっかし示したい、との思いがあったと述べる。 各メディアやドイツ国民のメルケル首相の評価をみると、難民受け入れが分岐点になっているようで、自身でも首相としての分岐点になった、と述べている。下巻でその動機が述べられているが、それがまさしく「自由」。それはドイツ憲法にあり、人道的保護、人間としての尊厳にある、という。そして旧東ドイツで渇望したもの、それが人間としての尊厳、すなわち「自由」であったのだな、と感じた。 上巻では1954年の生年から、日本でいう小中高校、そして大学、就職した科学アカデミー時代、壁崩壊から政治にかかわるまでのことが述べられる。以前「メルケル 世界一の宰相」という伝記を読んだが、東ドイツ時代の生活についていまいちよく分からない所があった。ここでは、ソ連、共産主義、シュタージを恐れながらの生活がリアルに述べられる。 高校の文化イベントで氏のグループでモルゲンシュテインの「パグの生活」という詩を朗読すると、学校側は凍り付いた。高いところに座って通りをみおろす、という内容がまずかったようなのだ。でも父親は教育委員会に田舎の生徒のたわいない茶番劇だと訴えた。結局学校で叱りの言葉を受けただけだった。・・などなど、言葉一つでも母親から「こういう表現じゃないと」 などシュタージにつかまれないよう言われる。両親からしっかりと守られて生活していたんだなあ、というのが伝わってくる。国家に対して常に警戒しなければならなかった。そして東ドイツでは個人を国家は守ってくれず、反対にすきあれば足をすくわれるのだ、とある。 また西ドイツに親戚がいる場合は、最大30日まで東への訪問が許されて、母方叔母がハンブルクから毎夏休みになるとやってきた。いとこたちには自由があるのを感じたが、いとこの話す学校生活は騒騒しく、まだ若かった目には東西で引き分けだった、とある。 また東ドイツでは学校給食があるが、母親が働いていないと給食を食べる権利がなかった。メルケルの母親は父親の教会関連で働いてはいたが、そもそも東ドイツでプロテスタント教会は不利な存在で、教会関連の職場では働いているとみなされず、メルケルは給食が食べられず、お昼は家に帰って食べたとある。 成績優秀な彼女は、1969年のロシア語オリンピアードで金メダルをとり、モスクワに行くが、そこの若いメンバーが、壁があるのはおかしい、と言い、また東ドイツにはないビートルズのレコードが存在し、メルケル氏はすぐにアルバム「イエロー・サブマリン」を買った、などとある。 ロシア語は5年生から授業が始まりオリンピアードという大会もあり習得に励んだようだ。東ドイツにはソ連兵が駐在し、メルケルの自宅テンプリンの近くフォーゲルザンクにその家族の住む集落があった。東ドイツの生活からは切り離されていたが、そこの子供たちを訪問することができ、ロシア語を話したり、テンプリンには住民の3倍のソ連兵がいて、車列を待つソ連兵と話をしてロシア語を練習した、などとあった。 また9年生からは公民の科目が始まり、マルクス哲学を学ぶ。それは大学に進んでも続き、さらに博士号取得でも再び履修が必須だった。そしてその成績以上には論文の成績はならない。弁証法的唯物論、政治経済、科学的共産主義が扱われた。マルクス・レーニン主義の理論と現実との乖離について授業中に口にすることもあった。博士課程在学中にプラハで共同研究も行った。そこの1928年生まれの教授が列車の遅れを怒ったメルケルに「何をそんなに怒っているんだ。私たちはみんな、間違いなく失敗に終わる壮大な実験の一部であることは、わかりきったことじゃないか。」 大学で物理を専攻したのは、2たす2は東でも4で、教義をいちいち東流に翻訳する必要がなかったから、と述べている。しかし科学アカデミーでは、研究に様々な論文を読む必要があるが、西側の論文は回りくどいやりかたでしか手に入らず、25歳頃になると東ドイツでの研究に疑問が湧く。研究で成果を残すと、自分にとって批判の対象である東ドイツをさらに強化することになるのではないか?・・この疑問が湧くと、77年に学生結婚した夫との関係にも悪影響を与えた、とある。そして、再スタートを切ろう、と81年の春、スーツケースを手に夫とのアパートを出て、82年に離婚する。だが夫の姓メルケルの名は捨てなかった。 研究所では机の窓から壁が見え、毎日壁をみていた。そして80年代半ばに「今の夫、ヨーアヒム・ザウアーと親密になり・・恋におちた」とある。同じ科学アカデミーで量子化科学分野を研究していたが、所属する部門が異なっていた。その出会いで再び科学に戻ることができた、戻る理由もあった、とある。86年に博士号をとった。「単結合切断を伴う崩壊反応メカニズムの調査および量子科学的統計学的手法を用いた速度定数の計算」 そして89年11月9日、壁の崩壊。ヨアヒムは手に入れた自由を有効に使い、以前のような制限なしに研究を進める、そしてメルケルは政治にかかわりたいと考え、ヨアヒムも進めてくれた、とある。 <崩壊から統一まで> ・新しい集団「民主主義の出発」DAと出会う。89年10月に市民運動から出発し、12月に政党を興す準備をしていた。 ・90年3月18日の東ドイツ初の自由選挙のための準備を手伝うため、90年2月1日から休暇を取り手伝い、DA報道官となる ・選挙はCDUが第一党となり、東ドイツ最後の首相となったディメジエールのもとで副報道官を打診され受ける。 ・90年8月 DAがCDUに吸収される。 ・90年10月3日 東西統一。統一後も新政府で働かないか、と言われたが、それならば連邦議会議員になろう、と選挙に出ることにする。 ・90年12月2日 統一後初の連邦議会選挙に出て当選。CDUからあてがわれた選挙区はバルト海のシュトラールズント=リューゲン=グリメン選挙区(メクレンブルク=フォアボンメル州)以後政権引退までこの選挙区。 この流れをみると、もしメルケルが西ドイツで物理を研究していたら、そのままずっと研究を続けて大学の学長にでもなったのでは? などと思った。もしくは物理を専攻していないかもしれない。 またメルケル氏に興味を持ったきっかけは首相退任式で東ドイツ時代のニナ・ハーゲンの曲を選んだからなのだが、2000年4月のCDU党大会で党首に選ばれたが、大会の終わったコンラート・アデナウアー・ハウスにローリング・ストーンズの「アンジー」が流れて来て感動した、とあった。アンゲラの名にかけて同じ東ドイツ出身の職員が流しとあるが、夫の影響でワグナーのコンサートに行く写真が写るが、モスクワで買った「イエロー・サブマリン」のレコードといい、ポップス関連で親近感をまたもや持ってしまった。 2024発表 2025.5.28初版 図書館 角川書店「自由」オフィシャルサイト https://www.kadokawa.co.jp/product/322212001317/ 角川書店「自由」上 目次 https://www.kadokawa.co.jp/product/322212001312/

11投稿日: 2025.09.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ詳細への興味は別として、著者がどのような人生を歩んでいたかに関心があったので、読んでいて実に有意義だった。

1投稿日: 2025.07.18