総合評価

(1件)| 0 | ||

| 0 | ||

| 0 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

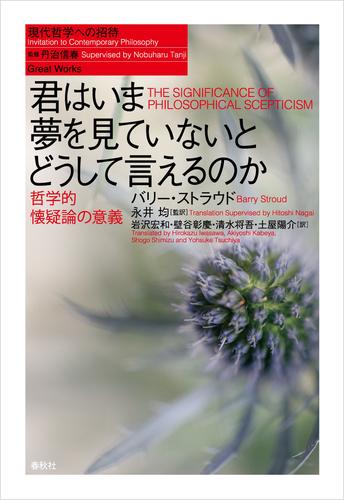

powered by ブクログ本書は、西洋近世哲学以来の難問である哲学的懐疑論、特にデカルトが提起した「夢の懐疑」が私たちの「外界についての知識」に対していかに根源的な脅威となるかを分析し、それに対する様々な哲学的知識理論の応答を批判的に検討する一冊。懐疑論に「決着をつけた」と称する理論の妥当性を検証し、懐疑論そのものが持つ哲学的な意義を探求する。 哲学的懐疑論は、人間が持つ知識や信念の可能性と限界を探る分野であり、外界の存在や自己経験の確実性を徹底的に問い直す。古代ギリシャの懐疑論者(ピュロン派)は、判断を保留することで心の安らぎ(アタラクシア)を得ようとしたが、現代において懐疑論は、知識とは何かを深く理解するために不可欠な視点を提供する。 第1章では、デカルトの「夢の懐疑」を分析。感覚経験の信頼性に疑問を呈し、現実と区別がつかない夢の体験を引き合いに出し、現在目覚めているという確信さえも絶対ではない可能性を示す。これにより、外界知識の根拠そのものが揺るがされる。 第2章では、日常言語学派のオースティンによる反懐疑論を吟味。オースティンは、日常的な「知っている」という言葉の用法に着目し、懐疑論が提示する極端な疑いは、適切な根拠があり特別な疑う理由がない日常文脈では意味をなさないと批判。懐疑論の抽象性を指摘する。 第3章では、G.E.ムーアの反論を検討。ムーアは「ここに私の手がある」といった常識的信念の確実性を主張し、具体的な経験を示して外界の存在を直接「証明」しようと試みた。しかし、ストロードは、これが懐疑論の根源的な問い(なぜそれが知識と言えるのか)に答えていないと批判する。 第4章では、カントの超越論的観念論(経験的実在論)を考察。カントによれば、経験世界は我々の認識形式によって構成され、物自体は不可知。外界の存在は経験の成立条件であり、それを疑うことは自己矛盾。懐疑論の問いに深く取り組むが、観念論自体が新たな問題も提起する。 第5章以降では、他の主要な知識理論の応答を分析。アプリオリな知識が感覚経験の不確かさを超えて知識を基礎づけられるか。カント理論の再検討。そしてクワインに代表される自然主義的認識論は、認識論を自然科学の一部と見なし、知識形成を感覚入力と科学理論の関係で説明し、懐疑論を経験科学の枠で捉え直そうとする。 カルナップは検証可能性原理から、経験的に検証不可能な懐疑論の主張の多くを無意味な擬似問題とした。一方、クワインは分析的/総合的区別を否定し、信念体系全体が経験と相互作用すると考え、懐疑論も科学的疑いと連続線上にあるとした(知識の自然化)。 結論として、ストロードは哲学的懐疑論を完全に論破することの難しさを示唆しつつ、その問いの重要性を強調する。懐疑論は、私たちが自明視する知識の基盤を問い直し、認識の限界や確実性の意味について深く考察する契機を与える。様々な知識理論の検討を通して、安易な解決策はないことを示し、哲学的探求そのものの意義を再確認させる。

0投稿日: 2025.04.19