総合評価

(10件)| 6 | ||

| 1 | ||

| 0 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

1両目が脱線し始めてから、最後尾の7両目が停止するまでの時間は、おおよそ10秒。 乗員乗客107人の死者を出した、JR史上最悪の惨事・福知山線脱線事故から20年。 6章からなる。 事故当時の生存者の記録。 負傷者の心の痛み。 沈痛が心の奥底でジンジンと痛むような本。 事故の生存者だけでなく、その後の対策にも言及。

0投稿日: 2025.11.14 powered by ブクログ

powered by ブクログJR福知山線の脱線事故から20年が経つ。事故の様子、被害にあった方たちのその瞬間の状態、救助に携わった方々の行動、その後の歩み、加害者である鉄道会社の対応などを丁寧にかつ厳しい目でまとめた一冊。かなり分厚く内容も濃い。 当時のニュースで記憶にあるのは、運転手の過失、といったような説明がなされたこと。その後、過密ダイヤとか、事故防止対策の不十分さとかが明らかになったとは思うのだけど、JR側はなんとか個人の責任に収めようと躍起で、会社として謝罪して補償してという姿勢に乏しかったような印象がある。一つの事故がこんなにも多くの人を心身共に苦しめるという事実に改めて驚愕した大切な一冊だ。

0投稿日: 2025.11.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ細かく、事故のこと、それざれの怪我の痛みや、苦痛、日常生活がおくれない、人生がこんなにも変わってしまうのかと、壮絶さ、終わることない事故とのつながり。 両足を切らずに、壮絶な痛みと苦しみと闘い抜いた山下さんの話が、ちょうどコロナと溶連菌のダブル感染で苦しみと闘ってた私を奮い立たせてくれた。 別の記事で、JR西日本が治療費の支払いに前向きじゃないし、彼らに会うのが苦痛で和解にして、実費で治療費を支払っている人が大多数なんだと、なんて世の中なんだと非情さを感じた。

4投稿日: 2025.09.28 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

事故が起きると、その原因や死傷者の数の報道がメインとなり、時間の経過とともに風化する傾向にある。しかし、事故に遭遇した被害者自身や被害者家族の苦労について詳しく知る機会はほとんどない。事故から何年経とうとも、被害者家族にとっては忘れることのできない心の傷も残る。福知山線脱線事故は、阪神淡路大震災の後だったこともあり様々な点で経験値が生きて、救助活動等大いに役に立った。大事故はもちろん起きて欲しくないが、その経験を活かし、安全な社会となって欲しい。

1投稿日: 2025.07.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ2005年に起こったJR福知山線の脱線事故。著者の柳田邦男さんは、この事故の事故調査にオブザーバーとして関わると共に、遺族、重傷を負った被害者や家族、医療従事者、専門家等に取材を重ねた。それが詳細に書かれています。 脱線から転覆までわずか10秒。その間に何が起こったのか。遺族や、命は助かったけれども、重傷を負った被害者のその後の苦悩。それらが、読む者にも悲しみや苦しさを感じさせる。 命は助かったけれども、障害を負い、何度も手術を受けなければならなくなった人、心に深い傷を負い、「どうして私が助かってしまったのだろう」と苦しむ人、脳に障害を負ってしまった人。どれだけ多くの人々が事故の後遺症に、身体だけではなく、精神的にも苦しんだことか。本書を読むまでは、そんなことを想像すらできなかった。 さらに、JR西日本のあまりにも酷すぎる対応も浮き彫りに。読んでいてこちらまで憤りを感じる。そんなJR西日本に対して、事故の原因と再発防止を求め、被害者家族が動き、JR西日本の経営姿勢を変えていく。 読んでいるだけでも辛くなる。一方でJR西日本の姿勢には憤りを感じる。 でも、それで終わりではない。 起こらないほうがよかった。けれども、その事故から人との新たな繋がりが生まれたり、あるいは、自分自身を見つめ直す中で今まで見ていた景色が変わっていく体験をしたり、家族が再生したりとそんなこともあった。 『それでも人生にYesと言うために』とのタイトルに相応しい名著。 タイトルは、フランクルの名著『それでも人生にイエスと言う』のオマージュだと思いますが、柳田さんのこの著書を読みながら、フランクルの言葉を想っていました。 人間はあらゆることにもかかわらず- 困窮と死にもかかわらず、 身体的心理的な病気の苦悩にもかかわらず、 また強制収容所の運命の下にあったとしても- 人生にイエスということができるのです。 さすがは柳田邦男さん。これも素晴らしいノンフィクションでした。

10投稿日: 2025.06.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ単行本2冊分ほどありそうな分厚さ。 ひたすら読み進めながら事故の凄惨さを知る。 1〜2章では体験談、その後、細かな描写が描かれている。 5〜6章の企業とのやりとりには熱量まで感じさせられる、忍耐のあるやりとり。 20年経っても風化させない、思い出すことの大切さを学んだ 生きている限り、私の娘への思いは変わることなく、悲しみは消えることはないでしょう。しかし、娘の死の悲しみによって、私が人生を見失うことになれば、娘の生きてきた人生も意味のないものとして、娘の存在を否定することになってしまうのではないかと思います。それでは、私は娘を二度亡くしてしまうことになります。娘のいのちは、私の中で生き続けてい?のです。 この人は、がんばって、がんばって、その結果亡くなったのだから、訪れた死は悲しいことじゃない。ほんまにがんばったんやということを思いながら、手を合わせて見送ろう 事故を経験することは、深刻な喪失体験=負の体験であるにもかかわらず、人間はその負の体験をプラスに転じて、精神性を高める可能性を秘めている。 心を傷つけられた言葉として母親たちが挙げているのは、次のような 「早く忘れて(前向きに生きよう)」 「がんばってね」 「早く元気になってね」 「そんなに悲しんでばかりいたら、ほかの家族が困るんじゃない」 「新しい子が生まれれば、忘れるわよ」 DMORT Mortuary Operational Response Team=災害時遺族・遺体対応派遣チーム)、NTSB(国家運輸安全委員会)に設置された家族支援局が調整役になって、赤十字や消防、警察、医療、軍などが役割を分担して、大事故直後の混乱する家族に対する情報提供や様々な支援やその後のフォローなどをするシステムが作られたが、DMORTは、その後の潮流の中で、独自のボランタリーな活動として生まれたものだった。 説明を求めた問題とは、 1)日勤教育問題 2)新型ATS - Pの未設置問題 3)電車運行の過密化・高速化の問題 4)経営における安全管理(リスク・マネジメント)問題 の四点だ。 JR西日本のベテランの運転士や技術畑の幹部の中には、ダイヤに遅れが生じた時、区間の最終駅到着の遅延を可能な限り短縮する「回復運転」をいかにうまくこなすか、その腕の見せどころを「男のロマン」と称する気風があった。 被害者(一人称の立場)や社会的弱者とその家族(二人称の立場)に寄り添う視点が必要だと感じる。「これが自分の親、連れ合い、子どもだったら」と考える姿勢である。もちろん、専門家や組織の立場(三人称の立場)に求められる客観性、社会性の視点は失ってはならない。そういう客観的な視点を維持しつつも、被害者、家族に寄り添う対応を探るのを、私は「二・五人称の視点」と名づけている

2投稿日: 2025.06.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ生存者、犠牲者、家族、加害者。とことん人間を描いている。 わずかに触れられただけど、生き残った者が自死したというのがいたたまれない。

0投稿日: 2025.06.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ89歳になる柳田さんがで書き上げたドキュメンタリー。 事故後の人々の人生をしっかり追っており、感動した。 加害企業と被害者が共に原因を究明することの貴さが描かれている。 これに比べて原発事故の加害企業の姿は、無残すぎて比較もできない。

0投稿日: 2025.06.21 powered by ブクログ

powered by ブクログJR西日本の福知山線で脱線事故が発生して今年で20年になります。多くの犠牲者、怪我人が発生し、JR西日本の懲罰的な日勤教育などが運転手を追い詰めていたことなどが明らかにされました。 本書前半部では事故に遭いながら命を取り留めた人やその家族からの証言により事故列車に乗車することになった経緯や、救出された経緯を再現、亡くなった方の遺族からの証言によって遺体の身元確認に至る経緯などを辿っています。 そして次に描かれるのは、命を取り留めた人が入院中や、社会復帰に向けての日々に直面した障害や葛藤に触れています。生き残った人は、横倒しになった車内で多数の乗客が折り重なった状況で、自分自身よりも下にいて命を落とした人などに対し、”なぜ自分が生き残ってしまったのか”と自分を責めてしまったり、子供を亡くした親御さんには”子供が苦しんで死んでしまったのに、自分が生きていて良いのか”と自分を責めてしまう思考に陥る人もたくさんおられました。 そういう精神状態から立ち直り、再び生きることに前向きになっていくまでの心境の変化や、それに寄り添う医療関係者の気持ちの揺らぎなどにも多くの紙面を割いています。グリーフケアや医療従事者の心のケアなどへの配慮も、今では当然にように考慮されるようになりましたが、当時はまだまだそこまで社会としても理解が進んでいなかったことがよく分かります。 本書後半部は、事故の原因に迫る遺族グループとJR西日本との協議の経緯をたどります。当初、事故原因については表層的な回答しかしなかったJR西日本ですが、経営陣の交代などを経て、次第に事故の原因を運転手などの現場レベルにとどめず、当時の社風や組織としての安全に対する考え方にまで至るレベルの考察にたどり着きます。懲罰的な”日勤教育”や、運転技量の向上に資するとはとても思えない精神論的な教育が横行し、それを当時の経営陣も現場に丸投げしていました。並行して走る大手私鉄との競争で、過密なダイヤ設定となっており、それが運転手へのプレッシャーになっていた点なども指摘されています。 関西在住の者として、非常に身近な生活圏で発生した大事故でした。飛行機や船とは異なり、通勤・通学で日常的に使用する鉄道で発生した事故だけに、タイミングが違えば自分自身や、家族が事故に巻き込まれていたかもしれない、と真剣に考えた事を思い出されました。事故発生から20年、事故に関して多くの書籍が発刊されたと思いますが、本書は事故を通じて安全や、遺族・犠牲者の心の回復などに深く関わってきた著者による集大成とも呼べる1冊ではないかと感じました。

0投稿日: 2025.05.20 powered by ブクログ

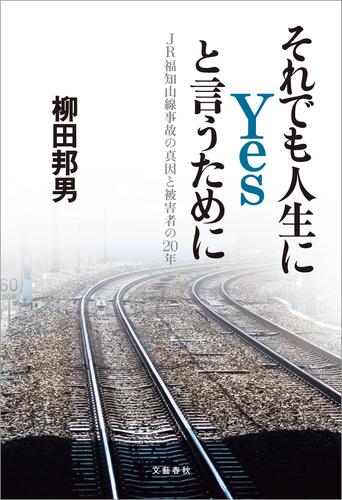

powered by ブクログ【未曾有の惨事の真実】乗客乗員一〇七人の死者を出したJR福知山線脱線事故から二〇年。遺族、負傷者、医療従事者、企業の歩みを多角的な取材で描く。

0投稿日: 2025.03.13