総合評価

(9件)| 1 | ||

| 5 | ||

| 2 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ中日戦を見にナゴヤドームに向かう電車で読み進めていました。小さい頃テレビで見ていた選手の名前やら、父から聞いたことのある選手の名前やら続々と出てきて生まれながらのドラファンとしてはクスクスしながら読みました。 ドラゴンズ…今年はBクラス確定しちゃったけど、ヤキモキしたり絶望したりしたけど、でもなんだかんだ最後は大好き、頑張ってほしいに収束しちゃうんだよな、この本を読んでクスクスする人と一緒に語り合ってみたいなーなんて思ったり。 いつも読まないタイプの本で面白く読みました!

0投稿日: 2025.09.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分はドラゴンズファンでないが、愛知県人。幼少の頃から周りに沢山のドラゴンズファンを見てきているので、 「どうせドラゴンズ」の珍しくもない話であったが、これで酒席でのドラファンを凹ませるネタを仕込むことができた。

6投稿日: 2025.07.07 powered by ブクログ

powered by ブクログドラゴンズファンとしては、ちょっと本の内容が軽くても星4つはいるよね。 関東でドラゴンズファンを続けていくには愛知県在住の私とは違う苦労、見方があるってことを教えてくれた。 Make Dragons Great Again

0投稿日: 2025.06.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ頭から尻尾まで、どこをとっても100パーセントドラゴンズファンの生き様。技術論や組織論なんてものは一ミリも存在しない、純然たるまじりっけなしのドラゴンズ雑談。いかにしてドラゴンズファンはドラゴンズファンとなるのか、ドラゴンズファンの生態とは?で一冊本にするなんてどうかしてる(褒め言葉)

0投稿日: 2025.06.03 powered by ブクログ

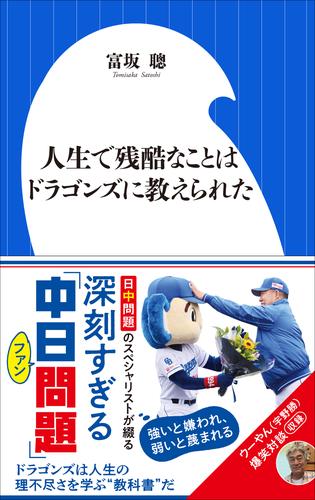

powered by ブクログ近年低迷を続ける中日ドラゴンズ。愛知県出身日中(中国)関係の専門家が語るドラゴンズ愛。東京や大阪とまた異なる文化、名古屋独特の環境。地元から見た中日ドラゴンズに関するラブレター。 過去のエピソードを多少は織り交ぜるもちょっと食傷気味。自虐が過ぎる感あり。 ただし、あの宇野勝との対談は素晴らしい。

0投稿日: 2025.05.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ■前説 本や雑誌で散見するタイガースの評論って、スカタンぶりも愛嬌と見なす自虐性、スカタンぶりをことさら糾弾するような他虐性、大体このふたつに分けられ、キャッチーなタイトルが付けられる。 雑誌『Number』は1984年の開幕特集号で、『阪神は大阪の恥やと言われていいのか、タイガース』と奮起を促す激烈なタイトルが表紙を飾った。あの85年日本一の前年に。 本拠地 甲子園は西宮市だから兵庫県の球団。なのに、なんで大阪やねん⁈と小さく憤ったが、その4年後に森喜朗が『大阪は痰壺だ!』と宣い、溜飲が下がった。 余談はさておき…、新書でドラゴンズ本が出現し、タイトル見て思わず苦笑い。ドラゴンズファンもそうなのね…と、我が同胞と出会えた気分になった。 著者の名前を見て、びっくり!ちょくちょく報道番組でお見受けする富坂聰さんではないですか⁈著者は私より1つ下、ドラキチ歴は半世紀。これもワタシのトラキチ歴と同じ。筋金入りのドラキチが語る『ドラゴンズは人生の理不尽さを学ぶ教科書』はそのままトラキチに置き換えられますなぁ。 トラキチもドラキチも長年にわたり、期待をしては裏切られの繰り返しの中で育まれた『哀愁と愛情』は、時に『近親憎悪』にも似た激情へと変わり、何が因果でこの球団を好きになってしまったのかと嘆いたことも数知れず。 ドラをトラに置き換えながら、〈日中スペシャリストが綴る『深刻すぎる中日問題』〉を精読。では、肝心な内容へと移りましょう。 ■内容 本書は長年『中日ドラゴンズ』を愛する著者が、ジャーナリスト的視点であたかも社会問題を扱うように…、とは言え表現は深刻ぶらず、自虐に走らず、一貫してユーモラスに綴る。 4つのテーマで構成される。 ①中日問題スペシャリストによる分析 ②ファンすら悩む『深刻すぎる中日問題』 ③強いと嫌われる、弱いと愛される…ドラゴンズ特有の存在感 ④ドラゴンズは人生の理不尽さを学ぶ“教材”だ …となっている。 中でも『深刻すぎる中日問題』は、単なる成績不振ではない『構造的な問題』が横たわると指摘。平たく言えば…〈球団の体質や運営〉〈ファンとの関係性〉。 〈深刻すぎる中日問題〉については、本書を読んでいただくとして、要は… 球団の掲げる運営方針と一向に伴わない成績。とりわけ落合政権時の常勝球団時代とポスト落合時代の今に至る長い低迷。このふたつにドラゴンズの特異性が顕著に出ていると指摘。 落合時代には『野球が地味すぎて勝ってもつまらない』と言われ、リーグ優勝しながら解任。ミスタードラゴンズ立浪政権は3年連続最下位ながら、バンテリンドームは常に満員という、球団もファンも不可思議な現象に一役を買う。 著者はその現象を指して、『ドラゴンズは人生の理不尽を学ぶ教材』であると総括。 ・正しいことをしても報われない ・努力をしても不遇な扱いを受ける …そんな理不尽さを、ドラゴンズを通して“体感”できたという、健気さと悲哀に満ちた深い考察が提示される。 ■感想 ドラゴンズを通して見える『報われない愛』『かすな希望』『離れられない宿命』…、よ〜くわかります。胸にズシンときます。 なぜ、強い球団にする経営努力をしないのか? なぜ、有望選手を育てられないのか? なぜ、生え抜きスター選手を放り出すのか? なぜ、監督だけに責任を負わすのか? …と、積年の解決されない疑問を抱きつつも、今日もファンは声を枯らして応援してしまう。 本書はドラファンの『報われなさ』と『離れられなさ』の一切を引き受けた…、世の贔屓球団のあるファンに捧げられた黙示録のようなものと読んだ。愛と業を構造をえぐり出した社会心理学の好事例とも読める好著。

1投稿日: 2025.05.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ1. 揺るがぬドラゴンズ愛:苦難の道が育んだ忍耐と本書の序章 筆者は物心ついた頃から、その理由を問われるまでもなく根っからの中日ドラゴンズファンであり、この理由のない愛こそが至上のものであると感じています。しかし、そのファンとしての道のりは「苦労の連続だった」と述懐します。幼少期、プロ野球カードで読売ジャイアンツの選手のカードを捨てていたというエピソードは、その純粋かつ強固なドラゴンズ愛を象徴しています。筆者は、長年にわたるドラゴンズへの応援を通じて、知らず識らずのうちに強靭な忍耐力が育まれたとユーモラスに語っており、本書はそのような個人的体験から紡ぎ出される考察の序章と位置づけられます。 2. オールスターファン投票の不条理:ドラゴンズファンが学ぶ「民主主義の残酷さ」 第1章の中心テーマは、筆者がドラゴンズファンとしての原体験から学んだ**「民主主義の残酷さ」**です。統計的裏付けはないと断りつつも、ドラゴンズファンの臼歯はジャイアンツファンよりすり減っているはずだ、という冗談めかした表現でその苦労を滲ませます。特に筆者の記憶に鮮明なのは、オールスターゲームのファン投票において、当時ドラゴンズの背番号「1」を背負い、実力で明らかに勝っていた高木守道選手ではなく、人気球団である巨人の土井正三選手が選出された出来事です。この「数の論理で押し切ろう」とする多数決という民主主義のシステムに対し、筆者は幼心に拭いきれない不条理さと居心地の悪さを感じました。ファン投票は選手の真の評価とは異なる一種の「ガス抜き」であり、選挙や民主主義もまた完全なものではないという認識は、元イギリス首相ウィンストン・チャーチルの「(民主主義は最善の制度ではないが)ノット・ワースト(これまで試みられてきた他のいかなる政治形態を除けば最悪の形態ではない)」という言葉にも通じます。筆者は、ドラゴンズファンは幼い頃から民主主義の不完全性を肌で知っており、もしアメリカのトランプ支持者や極右団体「プラウドボーイズ」が同様の経験をしていれば、選挙結果の残酷さをもっと素直に受け入れられたのではないかと推測しています。 3. 「巨人の太陽」と無意識の序列:野球界から社会への構造的洞察 筆者は、高木守道選手と巨人の堀内恒夫投手との間に存在した浅からぬ因縁や、王貞治少年が多くの巨人選手に無視される中で与那嶺要氏だけがサインに応じたエピソード(与那嶺氏の温和な人柄と巨人V9阻止への貢献を評価)などを通じて、ドラゴンズファンに染みついた(と筆者が捉える)「正」(例:西本聖投手)と「邪」(例:江川卓投手)の二元論的思考にも触れています。また、記憶と「忘却」の関係について、忘却は単なる救済ではなく、決断や支配から自己を解放する真の「自由」であると考察し、中尾選手のジャイアンツへのトレードという出来事からは、リチャード・ドーキンスの「生物=生存機械論」を引き合いに出し、選手もまた「代謝する細胞に過ぎず」、ドラゴンズという存在だけが永続するという達観した視点を示します。そして、ファンが受けた心の傷を癒すのは時間であり、その万能薬としての時間の価値を教えてくれたのもまたドラゴンズであると語ります。ジャイアンツ戦における審判判定への不満、いわゆる「ジャンパイア疑惑」は、インターネット上でも広く認知されており、単なる「ひがみ」ではないと主張。東京出身者から「僻んじゃうよね」と片付けられることへの違和感から、「僻む」という言葉の辞書的な意味(自分の不利な立場から歪めて思い込むこと)にも言及します。さらに、ジャイアンツが「巨人の太陽」のように振る舞い、他球団がその周りを回る惑星のようになる**「巨人の太陽」現象**は、野球界に留まらず、全スポーツ界、ひいては人間社会全体に共通する普遍的な構造的テーマであると論じ、多くの人々がそれに唯々諾々と従ううちに世界が形成されてしまう危険性を指摘します。このような無意識下の「軽視」は、中日対巨人戦が「非伝統の一戦」として扱われることなど、様々な場面に潜んでいると警鐘を鳴らし、昭和の野球少年のバイブルであった漫画『巨人の星』の非現実的な設定や、星一徹によるスパルタ教育の正当化といったエピソードも紹介しています。 4. 期待と現実の狭間:ドラゴンズ「人材育成」の難題とスター選手の軌跡 第3章では、名古屋のスター選手が短命に終わることが多いという問題意識を起点に、ドラゴンズにおける「人材育成」の難しさについて深く考察しています。筆者は、期待された若手選手が才能を開花させきれないパターンを主に二種類指摘します。一つは、華々しくデビューした速球派投手が連投などで酷使され、結果的に故障してしまうケース(鈴木孝政、小松辰雄、与田剛各氏を例示)。もう一つは、鳴り物入りで入団した大型ルーキーを球団がうまく育成できないケースです。この問題は球団だけでなく、過度な期待を寄せるファンやメディアにも責任の一端があるとし、戦争責任がA級戦犯だけでなく国民にもあるという比喩を用いています。ドラフト1位で入団した高橋周平選手や堂上直倫選手が、本人の希望通りドラゴンズに入団したにも関わらず、プロの世界で期待されたほどの化学反応を起こせなかったことにも触れています。近年の根尾昂選手の例を引き合いに出し、才能に恵まれながらも十分に活躍しきれない選手について、学生と社会人では努力の報われ方が異なり、何でもできる才能がかえってリソースの分配に迷いを生じさせるのではないかと分析します。そして、堂上選手や根尾選手に共通する特徴として、批判されるべきではないかもしれないと断りつつも、あえて挙げるならばその**「お行儀の良さ」**がブレイクしきれない一因ではないかと、技術や精神力、身体能力以外の側面から推測しています。 5. 宇野勝氏と語る竜の魂:監督、選手、ファンの気質と「勝つため」の野球 人材育成の難しさに続けて、筆者はボクシングの粟生隆寛選手と田中繊大トレーナーのエピソードを紹介し、田中トレーナーが粟生選手の闘志に火をつけ「あと一歩、前に出る勇気」を引き出したように、ドラゴンズにも同様の指導を期待する心情を吐露します。章の後半では、元ドラゴンズのスター選手である宇野勝氏と筆者の対談形式で、ドラゴンズの監督、選手、そしてファンの特徴について多角的な議論が展開されます。ドラゴンズの監督は短気な人物が多いという印象があり、高木守道監督もその一人であったと語られます。宇野氏は現役時代、江川卓投手を得意としており、対戦打率や本塁打数でドラゴンズ選手の中で突出した成績を残していました。また、甲子園球場のヤジにはユーモアがあるのに対し、中日のヤジは笑えないと指摘し、宇野氏自身もヤジを浴びやすいタイプの選手だったと振り返ります。ドラゴンズは選手もファンも「癖が強い」かもしれないが、宇野氏は選手に「癖があった方がファンは増えるのではないか」という持論を展開。筆者は宇野氏に中日の監督就任を熱望していることを伝えます。対談の最後には、選手がプライドを持って練習に励むことの重要性や、ノーアウト一・二塁からのバント作戦への疑問、相手バッテリーを困らせるような積極的な攻撃の必要性など、勝利への具体的な戦術論も交わされています。 6. 「多様性」の受容と独自戦略:助っ人選手が映すドラゴンズの慧眼 第4章では、ドラゴンズにおける「多様性」、特に外国人助っ人選手の獲得と活用に着目し、球団の独自性と先見性を考察しています。筆者は、落合博満監督時代に「常勝軍団」と称されながらも、名古屋のドラゴンズファンがどこか冷ややかであったことに長年疑問を抱いており、当時囁かれた「勝てる監督より客の呼べる監督」というメッセージの残酷さを指摘します。落合監督退任後に観客動員数が増加し、立浪監督時代には最下位でも動員が増えるという現象は、ファン心理の複雑さとファン層の変化(選手との個人的な繋がりを重視する層の増加)を示唆していると分析します。助っ人選手の獲得においては、かつて日本球界で通用しなくなった選手が韓国へ行くという風潮があり、韓国球界を見下す意識から助っ人を獲得する発想が乏しかった時代に、ドラゴンズは1996年に韓国の至宝・宣銅烈投手を獲得するという合理的な判断を下し、結果的に大成功を収めました。特に、ダイアン・ビシエド選手の存在は大きく、彼が「キュバ・ルート」を開拓した英雄であると称賛し、その強固な関係性の背景に興味を示しています。ビシエド選手のホームランには特別な迫力があり、資金力に物を言わせる球団とは対照的に、金をばらまかずとも効果的な補強ができることを示したドラゴンズの戦略は賢明であったと評価しています。バート・ミラー選手、ジーノ・マーチン選手、そして「日本に溶け込んだ外国人」として広く知られたケン・モッカ選手といった過去の名助っ人にも言及。さらには、全国区の人気を誇るマスコットキャラクター・ドアラについて、その人気が同じ有袋類のコアラの愛らしさによるものではないか、「直球の『可愛い』にも人は弱い」とユニークな視点から分析しています。 7. 竜の軌跡、社会の縮図:野球をレンズに未来を問う「個人的実験」 本書の結びとして、筆者はドラゴンズに足りないものの一つとして、中日ドラゴンズ出身のメジャーリーガーが少ない点を挙げ、メジャー挑戦が話題になる選手の存在が球団の話題性や知名度向上に繋がると指摘します。そして、ドラゴンズの真の魅力は、嘉納治五郎の「柔よく剛を制す」の精神、巨大な敵を無名の戦士たちが打ち破る姿、そしてその粗削りな部分にあると語ります。この書籍を世に出すこと自体が、読者、そして筆者自身に対して問いを投げかける、ある種の「個人的実験」であり、そこから新たな示唆が生まれることへの期待を込めています。チャットGPTにドラゴンズの優勝可能性を尋ねるという現代的な試みにも触れつつ、本書が、中国研究者である筆者にとって、改めて自らの足元である日本、そして日本の地域コミュニティを野球というレンズを通して透かし見、そこから得た洞察を再び国際社会や人間社会全体への考察へと昇華させる試みであることを明示しています。

1投稿日: 2025.05.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ日中問題を専門とする大学教授による中日ドラゴンズ論。 愛知県出身で中日ドラゴンズファンでもある著者が、中日ドラゴンズにまつわる過去の出来事を交えながらその不憫さというか理不尽さを嘆く内容になっており、昔からのファンにとっては懐かしい話も多いわけですが、そうでなければ一体何が言いたいのかよくわからない、なかなか評価しづらい内容です。 巨人を中心に語られるプロ野球。それ以外の球団はどうしても脇役扱いされがちですが、それをふまえて地元球団をそれぞれが応援していけばいいのかなと思います。 <目次> 第1章 ドラゴンズに学んだ「民主主義」の不完全さ 第2章 ドラゴンズに学んだ「敵役」の生きづらさ 第3章 ドラゴンズに学んだ「人材育成」の難しさ 第4章 ドラゴンズに学んだ「多様性」の大切さ 特別対談 宇野勝×富坂聰「ドラゴンズと名古屋にどっぷり浸かった私たち」

31投稿日: 2025.05.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ日中関係の専門家によるドラゴンズ本。手に取るまでは、アカデミックな分析が中心かと想像していたが、読み進めるうちに、それは熱烈なドラゴンズファンによる愛情たっぷりの一冊だと感じた。 本書は、「民主主義」「人材育成」「敵役のつらさ」「多様性」という四つの視点からドラゴンズの歴史を紐解く。著者の過去の経験が織り交ぜられながら語られるドラゴンズの歩みは、単なる野球チームの興亡史に留まらない、普遍的なテーマへの深い洞察を与えてくれる。 専門家という肩書を意識させないほど、平易な言葉で綴られているにも関わらず、その内容は示唆に富んでいる。ドラゴンズという共通の話題を通して、民主主義のあり方、人材育成の重要性、競争社会における他者の立場への想像力、そして多様な価値観の尊重といった、現代社会が抱える課題に自然と意識が向かう。 何よりも、ページをめくるごとに伝わってくる著者のドラゴンズへの深い愛情が魅力的だ。専門的な知識を背景に持ちながらも、一人のファンとしての熱い想いが、読者を惹きつけ、共感を呼ぶ。 肩肘張らずに読めるにも関わらず、読み終えた後には、ドラゴンズというローカルな野球チームを通して、社会や人間関係について深く考えさせられる。野球ファンはもちろんのこと、そうでない人にも、新たな視点を与えてくれるだろう。 これは、専門家というフィルターを通した、愛情と洞察に満ちた、新しい形のドラゴンズ本と言えるだろう。非常に読みやすく、そして何よりも面白かった。

1投稿日: 2025.04.13