総合評価

(18件)| 9 | ||

| 4 | ||

| 0 | ||

| 1 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

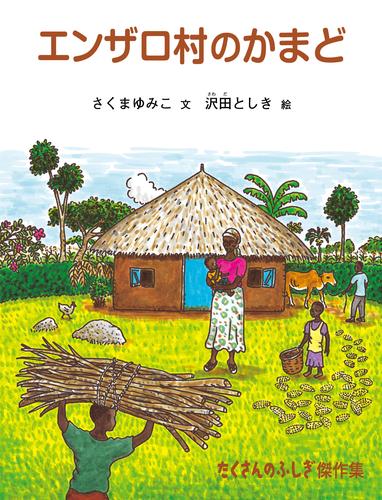

〝アフリカ・ケニア北西部にある「エンザロ村」。ガスも水道もないこの村では、川の水を濾過する貯水囲いと<エンザロ・ジコ>とよばれる三つ口のかまどが、どこの家でも見られます。そればかりか、裸足で歩くことの危険から身を守る<パティパティ>という草履を使っているのです。ふたつとも日本人の生活の知恵が生み出した伝統的なものです。 日本から遠くはなれたアフリカの村に、何故? …そこには、ひとりの日本人女性が深く関わっていました…〟岩手県遠野で生まれ育ち、ケニアで長年暮らしたボランティア活動家・岸田袈裟さん(1943-2010)の貢献を紹介された絵本。

5投稿日: 2025.09.13 powered by ブクログ

powered by ブクログエンザロ村というところの、伝統的なかまどのことなのかと思ったら、日本人が作り方を教えたものだとは。岸田袈裟さんすごいなあ。たしかに、電気やガスを使うものを作っても、後が困るのか…その土地で作れて長く運用できるものでなくては。メンテも自分たちでしなければいけないし。そこの暮らしに合ったもので、暮らしてゆかなければね…絵もとてもいいなあ。

0投稿日: 2025.01.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ図書館本。日本のかまどをケニアの谷間の村に伝えたお話。そこにあるもので問題を解決する、その心意気に拍手。

0投稿日: 2023.10.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ娘の選書。 ちょっと文字数多めで長いけど、面白かったな。日本の人が、日本の知恵が、海外での暮らしをこんなに豊かにしてくれていたなんて。 最新の機器じゃなくて、現地にあるもので、現地の人が作れて使えるもの。 なんでもかんでも新しいものが良いって訳じゃない。 日本にいると忘れてしまう大切な事に気づかされた。

16投稿日: 2023.05.05 powered by ブクログ

powered by ブクログケニアから離れた村、エンザロ村。そこに行ってみると、岸田袈裟さんという女性が村の人たちの役に立つカマドや、ある事やある事を教える活動をしていました。 やがてそれは隣り村、隣り村へと広がっていくのです。 アフリカで実際に活動されている方を絵本に仕立てた本。日本の昔ながらの知恵が、アフリカの物のない村人たちの命を救っている。 こう言う方達には頭が下がります。本当にすごい。(図)

1投稿日: 2023.04.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ[台東区図書館] リサイクル本コーナーで。 一見幼児向けする本だなと手にとったが、やや字が多く、一瞬ためらった。 が、中をざっと読んでみると、単にケニア現地の話、というわけではなく、日本かケニアのナイロビへの援助の話。 岸田袈裟さんという、30年ケニア在住の方が、「ケニアの人たちが本当に必要としていて、しかも自分たちで作れるものは何か」を考え、故郷岩手県遠野のかまどをヒントに試作を重ねて完成させた、エンザロ・ジコと呼ばれる三ツ口かまど。電気もガスもなく、それまでは地面に石で囲った焚火だけが調理手段だった現地の人にとって、料理が楽になっただけでなく、安心な水を入手する手段ともなった。その伝承も含め、いかに現地で重宝され、どのように生活に根付いているのかを紹介した本。後半では更に、足のケガから病気になりやすかった靴のない生活を心配し、安価で手軽に自ら作れるわらじの普及についても紹介されている。 書かれた内容に"身近(日本)"なことが入ってくるし、書かれた内容を事前に把握していれば要点だけを伝えることで幼児にも、日本の昔を勉強したい低学年にも、世界のことを知りたい高学年にも、海外協力を考える青年や大人にも。幅広い層に訴えるものがある、使える本だと思う。

3投稿日: 2022.06.30 powered by ブクログ

powered by ブクログエンザロ村にはかまどがある。 岸田袈裟さんが、村の人と会話を重ね、遠野で過ごした子ども時代の思い出のかまどがよいと、作り方を伝えたのだ。 地面に並べた3つの石の上になべをかけていた頃は、火をおこすこと、火を保つことが大変で、煮沸した水を用意できず、病気になる子、それで命を落とす子が多かったのだ。 ・なべをかける口が3つある ・かまどの製作にお金がかからない ・子どもが火傷しない ・薪が四分の一ですむ ・飲み水の消毒が簡単 ・かがまなくてよい そして、各家庭で工夫されたかまどがある。 その土地のもので作るというのは大切なんだなあと。定着してひろがる結果につながっている。 あんがい、現代のエネルギー生活時代以前の暮らしに、SDGs のヒントがあるのかも。 2004年の作品。今、かまどはどうなっているのかな?

1投稿日: 2020.09.09 powered by ブクログ

powered by ブクログJICAでケニアに渡り、日本式のかまどをアレンジした「エンザロ・ジコ」のほか、天然の浄水装置や御出身地の岩手県遠野の藁草履づくりを伝承した岸田袈裟女史の偉業を学ぶ絵本。娘と触れる夏の一冊。 かまどができてからの五年間に生まれた赤ちゃんのうち五歳までに死亡したのは135人のうち1人。それまでは7人に1人は死んでいた(熱殺菌の簡易化)という変化は確実に現地社会を変えている。 世界は広い。課題は山積みだ。

1投稿日: 2014.08.11 powered by ブクログ

powered by ブクログこんなすてきな日本人女性がいるなんて、なんて嬉しいことでしょう。 こういう人に私もなりたいです。 地に足のついた支援、地元の人が自分たちの手で動けることの大切さ、 小さなことが大きな結果を生む。 竈にしろ草履にしろ日本の知恵が生かされていることに感銘を受けました。

0投稿日: 2012.10.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ子ども向けの絵本だけど、最高に面白い。日本人がケニアの村に安全で便利なカマドを伝える話だけど、アフリカの人たちの暮らしやどの様にその生活が変わったかもよくわかった。 素晴らしい仕事だと思った。ぜひぜひ沢山の人に知って貰いたいお話しです。何処かで見つけたら一読をオススメします。

0投稿日: 2012.03.17 powered by ブクログ

powered by ブクログエンザロ・ジコ 岸田袈裟さんが故郷遠野での子ども時代の思い出から思いついたかまど。 電気も水道もないところに最新の機械や技術を持って行っても役に立たない。そこで暮らす人が、自分達の手で作ることができて、メンテナンスも行えること。それが一番大事なことだと岸田さんは知っていたのですね。 これこそ、地に足のついた国際協力です。 P4~5の絵と「どうしてアフリカ?どうして図書館?」の口絵カラー写真と比べて見てください!

1投稿日: 2011.09.20 powered by ブクログ

powered by ブクログたまたま、さくまゆみこさんの講演をお聞きする機会があり、 その時にケニアにあるエンザロ村を映像で見せていただきました。 なので、この絵本には愛着があります。 エンザロ村は、水道も電気もガスもない所ですが、 どの家にもエンザロ・ジコとよばれる手作りのかまどがあって、生活に役立っています。 そのかまどは、なんと岸田さんという日本人女性が考えたもの。 一度に3つの煮炊きができ、たきぎの量も従来の4分の1ですみ、 わかした水が飲めるので赤ちゃんの死亡率が減ったり、など大活躍です。 人々は、さらに工夫を加え、それぞれの家ご自慢のかまどを作っています。 岸田さんはエンザロ村の人たちが本当に必要としているものを見極め、 さらにその生活にあったエンザロ・ジコを考えつきました。 岸田さんはまた、身近な材料で作れるわらぞうりを伝えました。 この遠野から伝わったぞうりは、パティパティとよばれています。 おかげで、けがや病気がぐんと減ったそうです。 ボランティアで本当に大切はことを何かを教えてくれるすてきな絵本だと思います。

1投稿日: 2011.09.19 powered by ブクログ

powered by ブクログアフリカ、ケニアの話。 アフリカ子どもの本プロジェクトの発足のきっかけとなった絵本。 日本のかまどの技術で、水を蒸留させて、感染症などの防止に役立ったことや、わら草履を伝えたりしたこと(これも感染症の予防に一役かったらしい) よく、子どもたちにもわかりやすい内容でよかった。

1投稿日: 2011.08.22 powered by ブクログ

powered by ブクログこの事実を知らなかったので、すなおに勉強になった。 ノンフィクション絵本。 手渡しが必要だろうなー。

0投稿日: 2010.12.28 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

日本人女性、岸田袈裟さんがケニアに「かまど」を普及させたお話。 当地は、それまで地面に石を組み火をおこして煮炊きしていた。 このため飲料水を煮沸すれば衛生的だとわかっていても、物理的に不可能だったらしい。 かまどは、熱効率が良く平行して煮炊きができることから、飲料水の煮沸が容易になり、乳幼児の死亡率が激減。 もちろん、労働時間の短縮と燃料の節約。燃料の節約は、森林保護という側面ももつ。 かまどの火を地面より高い位置に設置したことで、調理時の足腰への負担軽減と子供の火傷防止にもなっているらしい。 かまどは、ケニア各地、近隣諸国へ広がりを見せている。 岸田さんは、「本当に必要なものを」「自分たちの手で」「お金をかけず」に作る、をモットーに活動されていた。この言葉は、発展途上国への支援の在り方についてだけではない気がする。そして、本書でグッときたのは、かまどに住民自身の工夫で、その上に薪やトウモロコシを干したり、保温棚を作ったり、カスタマイズされていること。これこそが岸田さんが望んでいたことではないのだろうか。 岸田さんは、2010年2月23日、お亡くなりになられた。合掌。

1投稿日: 2010.12.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ娘の6歳の誕生日にプレゼントで頂いた本。小学校中学年以上を対象にした本であるが、絵がとても細やかでわかりやすく描かれてあり、アフリカ、西部ケニアでの人々、住居、生活の様子に夢中で絵を見ている。日々の生活をどうやって改善していくか、自分達で何を工夫していくか、食と水をめぐる衛生、安全、健康について考え始めるヒントに満ちた良書。頂いてとても嬉しかった本なので、ぜひ誰かに贈ってみたくなるお薦め本です。

1投稿日: 2010.06.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ単純に便利なものやお金を持ち込むのではなくて、その土地にあわせて、その土地の文化の上で発展していけるように、技術を伝えていこうというコンセプトが素晴らしい。文化の上書きではなく、その地に見合ったやり方での伝播。かまどや浄水の技術は、より現地でつかいやすいようにアレンジされながら、人々の生活を豊かにしていくでしょう。

1投稿日: 2010.06.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本の昔の生活の知恵がはるか彼方の地で生きています。挿絵を描かれた沢田としきさんのご冥福を祈って、再読。

2投稿日: 2010.05.06