総合評価

(5件)| 0 | ||

| 3 | ||

| 1 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

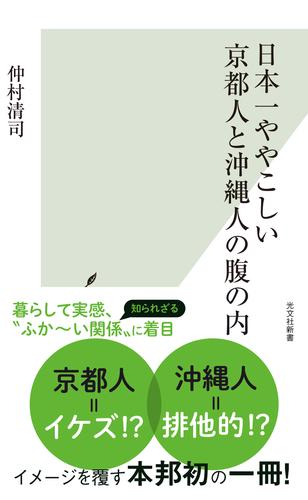

日本一ややこしい京都人と沖縄人の腹の内 著者:仲村清司 発行2025年3月30日 光文社新書 (2025年7月14日読了) 著者は大阪市生まれの沖縄人(ウチナンチュ)二世で、大阪に18年、京都に4年、東京に16年暮らした後、1996年に那覇市に移住、2018年には京都に移住して、「同時二重通勤型生活」を送る。 そう書かれているが、本を読むと、今は京都に住んで作家生活をしているが、沖縄大学の客員教授として、毎週、那覇市に通い、泊まることもあれば弾丸日帰り出張をすることもある、という生活らしい。 タイトルは刺激的で、とくに京都人というのは落語「京の茶漬け」にあるように、「ぶぶ漬けでも」と来客に勧めておきながら、心の中では帰れと言っているという、本心では外の人間をばかにしているプライドの高さがある、などと理解されている。とりわけ洛中人たちによる洛外人への視点や態度については、井上章一著「京都ぎらい」で注目された。 そんな京都人のややこしさはなんとなく想像がつくが、一方の沖縄の人たちは、ややこしいのだろうか?のんびりしていて大らかなのではと、勝手に思いこんでいる人は多いかもしれないが、考えてみれば、江戸時代から島津に侵略され、形の上では保ってきた独立国としての立場も、明治になると琉球処分により奪われ、日本の一部にされてしまった。太平洋戦争では住民の4分の1が命を落とし、戦後もアメリカの支配下、やっと日本に復帰してもいろんな面で大きな負担を強いられている。心の内が複雑でないはずがない。 著者にとって、京都と沖縄は心から愛すべきところであるに違いない。しかし、表面的にそういう面は見せず、時にはアイロニックに2つのまちを見つめ、語っていく。どちらにも通じる共通点を見つけ、それをテーマに分析、批評していく。そこに意外な発見を読者はする。はっきりと数字で示されることが多い。しかし、なかにはエッセイ的な感覚的なものもある。そこには著者の作家としての鋭いツッコミや日本全体に対する批判力、ユーモア、そして、愛がたっぷりと感じられる。 京都で有名な「イケズ石」。道路の角や住宅・店舗の軒下に置かれている石で、車を通りにくくする意地悪な石、いかにも京都人のやりそうなことのように思ってしまうが、実は、イケズ石の多いところは1位が兵庫県、2位が大阪府、3位が京都府なのだそうである。著者は言う。京都人がイケズなら、世界的な観光地になれたはずがない。ホスピタリティは世界トップクラスであり、リベラルな都市である、と著者は締めくくる。 今回の参議院選挙では、なぜだか外国人問題を扱う政党や立候補者が非常に多い。有権者もそこについて行っている傾向がある。保守的なように思わせて、実はリベラルだという本書のもっていき方。多くの有権者に一読して楽しんでもらいたいと思わせる一冊だった。 ************* 昭和40年代初頭、著者は大阪で子供時代を送ったが、あだ名は「土人」「外人」だった。昭 京都も沖縄も、人間の気風がまったく違うようで、どちらも人間同士の距離感が絶妙であり、ホスピタリティが高い。 2024年7月の那覇の最高気温は36度まで上がった。1980年に統計を取り始めて以降、36度は初めて。真夏でも32度止まりだった沖縄は、かつて避暑地と呼ばれたりもしたが、今はそうではない。 那覇で暮らす人々の気質の違いが俗語で語り継がれている。首里人はスイズリー(首里の人はどこへ行くにも何をするにもみんな揃って)、那覇人はナーハイバイ(自分勝手でばらばら)、王朝時代の中国系住人の久米人はわれ勝ちに、かつて塩炊きのあった泊地区の人は隣近所誘いあって、というのがそれ。 沖縄人の直接的な祖先は具志頭(ぐしかみ)村で発掘された化石人骨(港川人)(1万8000年前の人類で縄文人の祖先)と考えられてきたが、そのルーツはインドネシアのジャワ島だと言われている。そこから北進したグループはフィリピン諸島に渡海。このフィリピンからさらに一部の人々が黒潮にのって琉球諸島に流れ着き、港川(みなとがわ)人になった。なお、最新の研究では直接の先祖説は否定されている。著者の祖先はフィリピンだという言い方ができる。 京都盆地には5世紀に入ると大きく変化。多くの移住者が進出してきた。列島内の人々だけでなく、多くの渡来人が含まれていた。北域では賀茂氏・出雲氏の列島内移住者、トライ系の小野氏・秦氏・土師氏・栗田氏・八坂氏があり、南域にはやはり渡来系の高麗(こま)(狛)氏など。 ダイヤモンド・オンラインが2010年に実施した都道府県別の「郷土愛」調査によると、沖縄県が1位、京都府が3位。 2018年中佐の都道府県「愛着度」では、京都府が2位、沖縄県が3位。 かつては本土との「異質性」が沖縄人にいびつなコンプレックスを作り上げた。いまでも年配の人にはそんな気持ちを抱いている人もいないわけではない。「クシャミまで本土を真似ろ」「本土に追いつき追い越せ」などという、信じられないスローガンが叫ばれた時代もあった。 漫談家・小那覇舞天(おなはぶーてん)(1897-1969)は「沖縄のチャップリン」と呼ばれた。 どちらも「だし文化」の先進地。令和4年の都道府県別かつお節・削り節消費量(ヤマキ株式会社)トップは沖縄県で、全国平均の5.4倍。3位に京都がランクイン。 「皿盛」 京都三条大橋の東詰をわたったところにある「篠田屋」という大衆食堂の名物料理。ご飯の上にカツをのせ、カレーうどんのあんかけの汁をかけたもの。京阪電鉄で働く社員からの要望で始めた。小麦粉を使ったカツカレーも別メニューで出している。 「オリエンタル・マースカレー」 1962年に発売されたが、今では中部地区以外ではほとんど見られなくなったらしいが、沖縄にはスーパーに普通におかれているし、県産でもないのに沖縄を代表する土産品の定番になっている。 沖縄ではスパムやチューリップ製のポークランチョンミートの缶詰は常備品。そのポークランチョンミートが「ポークたまごおにぎり」(ポーたま)になっている。ハワイ生まれの「スパムおむすび」を逆輸入したのが起源と言われている。それに卵焼きを加えたのが現在のポーたま。 なぜ沖縄は「うちなー」と呼ばれるか? 沖縄の母音は「あ・い・う・い・う」。「おきなわ」の「お」が「う」に変化するので、「うきなわ」になり、うちなわ→うちなあ→うちなーになる。「おきなわそば」は「うちなーすば」となる。 「きっぱん」 沖縄特産のクニブ、カーブチーと呼ばれるみかんを砂糖で煮詰めて直径4センチほどに丸め、白砂糖の衣でコーティングしたもの。 著者にとって京都と沖縄は本と出会える街。ダイヤモンド・オンラインが2020年に実施した「読書家が多い都道府県ランキング調査」によると、男性が京都府3位、沖縄県6位。女性は京都府5位、沖縄県が12位。 独立系書店のさきがけと言われる京都の「恵文社」は、2010年にイギリスのガーディアン紙が選ぶ「世界で一番美しい本屋10」にランクインした書店。 沖縄の屋根にはシーサーがある。 京都の屋根には鍾馗(しょうき)さんがある。 司馬遼太郎「街道をゆく24 奈良散歩」によると 東大寺は遣唐使帰りのいわばたまり場だった。たとえ仏教にかかわりがなくとも、先進国で流行している魔除けだということで、この道教的なものも持ち帰ったのであろう。そのように鍾馗について書いている。794年の平安遷都により奈良から京都に広がり、次第に定着していったとしたら辻褄があう。 京都は空襲がなかったと信じている人は多い。 昭和20年1月16日午後11時23分、東山区馬町に従来よりも消滅能力の高い小型の焼夷弾を収束させた爆弾がB29によって投下された。死者は41名となっている。 4月16日には、右京区の太秦が爆撃された。三菱重工があった。 6月26日には、西陣に爆弾投下。 軍部は「京都も空襲された」ことが国民に知らされることを極端におそれたはず。京都は「皇国の象徴の地」だったから。 だから、真実を隠蔽しつづけた。 京都人でもこの事実を知る人は少ない。 沖縄戦において、1945年4月1日に沖縄に上陸した米軍が、沖縄本島北部を占領するのに先だって行われた激戦が、4月8日から始まった嘉数(かず)高地の戦闘だった。ここに配属された主力部隊が、実は京都府出身者だった。京都府出身の全戦没者は2546名で、そのうち嘉数高地の戦死者は2536名(一説に戦没者2467名、首里陥落前に53%が戦死の資料も)。

0投稿日: 2025.07.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ後半の食べ歩き紀行なども含め全体的にはエッセイ然とした軽い読み物として好感は持った。筆者の主なフィールドは沖縄関連と思しきプロフィールだが、文体や取り上げる人物などのレトロ感は昭和の古本を漁っているときの感覚に近い。

0投稿日: 2025.06.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ<目次> 第1章 嘘~京の茶漬けとイケズとテーゲーと 第2章 歩~散歩と渡来人と多様性と 第3章 郷~カウンターと郷土愛とお笑いと 第4章 道~昆布と富山の薬売りと始末と 第5章 飯~チャンポンとピネライスと弁証法と 第6章 甘~向田邦子と松風とまちかじと 第7章 書~読書家と檸檬と検定と 第8章 魔~シーサーと鍾馗さんと魔物の正体と 第9章 戦~空襲と京都の塔と原爆と 第10章 絆~念仏踊とエイサーと三条大橋と <内容> 沖縄生まれ京都育ち(というか在住の)著者による、京都と沖縄の分析本。両地域はよく似ているという。その分析なのだが、確かにと思った。シーサーと鍾馗さんの分析は面白かった。沖縄が読書人の多い、ということは知らなかったが、国際通に大きな本屋があったことを思いだした。こうした本は気がつきにくいので、面白い。

0投稿日: 2025.05.28 powered by ブクログ

powered by ブクログとても楽しく読みました。 最初はどんな内容かとドキドキしていましたが、自分がいかに京都と沖縄の関係の特に歴史的な背景について、何も知らなかったことを痛感させられました。 随所随所に楽しいエピソード、考えさせられる歴史的な出来事など、大変勉強になる内容を楽しく読み進めることができました。 中村清司さんの別の作品も読んでみたいなと思いました。

0投稿日: 2025.05.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ京都に住みつつ、週に1回は沖縄に通勤する著者の京都と沖縄の比較文化論。京都と沖縄は多くの共通点を持っているということが様々なテーマから記される。 以下は個人的に面白かったこと。とはいえ京都在住だから京都の話が分かりやすかったかな…。個人的には、沖縄も大好きで常に旅行したいところ。 ・昆布ロードが面白い。北海道でとれた昆布が京都はともかく薩摩、琉球、そして清へ、というルートが面白かった。薩摩はこれで莫大な借金返済をし貯金もできて、京都も沖縄も昆布のだし文化となった。 ・京都の大衆食堂「篠田屋」で中華そば食べたい。近くの檀王法林寺にも行きたい。 ・向田邦子の愛した「きっぱん」食べたい。那覇市松尾「謝花きっぱん店」に行きたい… ・激戦地の嘉数高地は京都府出身者の戦死者が多い。公園の山頂部には「京都の塔」があり、平和への願いがこめられている。自分の祖父の兄も沖縄戦で亡くなっている。 文化比較だけでなく、つながりという視点からも読めて面白かった。

0投稿日: 2025.04.19