総合評価

(5件)| 0 | ||

| 1 | ||

| 1 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログこの人はきっと文章にしたほうがいろいろな人に自身の気持ちが伝わる実感があったのかもしれない。才能があるんだと思う。

1投稿日: 2025.06.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ”聴覚情報処理障害(APD)による世界が泡立つ感覚”。「世界が泡立つ感覚」というのはどういうことなんだろう。 ソーダの泡が水面で弾けて、シュワシュワという音が人の話し声の輪郭を曖昧にさせる情景が思い浮かんだけど、そういうイメージなんだろうか。 また、著者の(主にADHDやASDの特性により)コミュニケーションや人間関係の構築に苦慮している様が、読んでいて少し居心地が悪くなるくらい率直に語られていた。 傷ついたり苦悩しながらもここまで人との関わりに果敢に挑んでいくのは、私からすれば理解できないほどすごい。

2投稿日: 2025.05.29 powered by ブクログ

powered by ブクログAS D、ADHDの人が見ている世界観。横道さんは雨が好きで、喜んで雨に打たれに行き、雨に打たれながら自分はシダ植物になって光合成をして世界と一体化するという。面白い。

1投稿日: 2025.05.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者は40歳になって、自閉スペクトラムなどの発達障害があることを知った。それまでは色々自覚はあるものの、健常者であると認識していたわけだ。その過去の自覚とは、こだわりや収集癖、空気を読めない、共感力が低い、想像力の飛躍など、考えてみれば大なり小なり誰にもあることで、実は知らずに自閉スペクトラムと共に生きている人は結構いるのではないだろうか。 健常者のことを「定型発達者」と言うみたいだが、つまり発達障害者のことは「非」定型発達者ということになる。それはある部分は劣っているかもしれないが、ある部分は秀でていることでもあるだろう。 実際に紀行文には、定型発達者にはない特別な感性による体験が描かれている。 また著者は、自分の特性を細かく分析して、それとうまく付き合い、コントロールし、愉しんでいるようにすら思える。 私個人にしてみても、「もしかしたら自分も自閉スペクトラムかもしれない」という特性は本の中で何度も出てきた。本当の意味での定型発達者はいないと思うし、定型と非定型との間はグラデーションなんだろうと思う。 もうひとつ気付かされ改めて考えたことが共感に関すること。 同じ悩みや傷を持つ人たちがグループで話し合ったりして、その悩みや傷を癒していく「ピアサポート」。酒やギャンブルや、事故の被害者や障害者やいろいろなピアサポートがあるわけだが、そこに参加する人が求めているのは共感なんだということ。次元は違うけど「推し」も共感ですよね。共感って生きていく上でとても大切なことで、共感が得られなければ人間辛いよなあ、と思いました。

7投稿日: 2025.04.23 powered by ブクログ

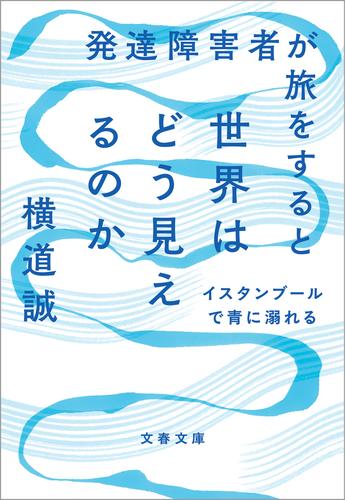

powered by ブクログ【 稀代の文学研究者がゆくワンダーランド!】砂塵の水中世界、マインドワンダリング……?ゆらめく身体?と世界文学との邂逅から生まれた圧巻のハイパートラベル当事者研究!

0投稿日: 2025.02.26