総合評価

(8件)| 0 | ||

| 3 | ||

| 5 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログフォロワーさんの本棚で見かけて読みたくなりました。読み終わったあと直ぐに高カカオチョコレート買いに走りました(笑)次の血液検査の結果が楽しみです♪

11投稿日: 2025.09.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ肝臓は沈黙の臓器、だとか、お酒の飲み過ぎは肝臓に悪い、だとか、超基本的な知識はだいたいの人が持っているだろう。なので、この本ならではの新しい知識として得られたのは、「肝臓は歳をとらない臓器だ」ということ、また検査結果の数値が悪かったとしても、生活習慣を変えればまた元の健康的な数値に戻せるということ。これは希望がありますね。 甘い飲み物は体に悪い(もちろん肝臓にも)というのは言わずもがななんだけど、果物も肝臓には全然良くないらしい。知らなかったわ……。

22投稿日: 2025.07.30 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本の真偽を判定する力はないものの、目からウロコ!な読書であった。 アルコールやカロリーよりもまず、糖質なんだ、と。本書のアドバイスに従い、気を付けて生きよう。長く酒を飲み続けたいから。

0投稿日: 2025.07.16 powered by ブクログ

powered by ブクログすごくシンプルに書くと、肝臓のために糖分を控えろ、ということでした。 熱中症予防のためのスポーツドリンクはNG。 ノンオイルドレッシングは代わりに糖分を使っているのでNG。(むしろマヨネーズの方が良い) カカオポルフェノールはとても良いのでカカオ70%以上のチョコを食前に食べる。 シジミやウコンを肝臓のために摂りすぎると鉄分が肝臓を痛める。 納豆のタレには果糖が多いらしく酢を入れて食べろ。 などなどでした。

0投稿日: 2025.06.24 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

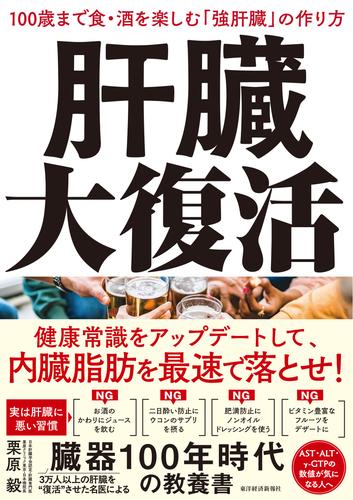

肝臓大復活 100歳まで食・酒を楽しむ「強肝臓」の作り方 著者:栗原毅 発行:2025年3月4日 新報社 肝臓の専門医として46年(大学病院30年+クリニック16年)、これまで診てきた患者数は3万人以上。そんな著者が言う。 肝臓の大敵はアルコールではなく、糖質。なかでも、最も肝臓にダメージを与えやすい糖質は「果糖」である。脂肪肝の一番の原因は果糖の過剰摂取にある、と言い続けているとのこと。 ええ、そうなのか! 確かに、最近は医療関係者の書いた本や冊子などを読むと、果物の分が悪い。これは生産農家が頑張って果物がどんどん甘くなっている成果なのだろうとも思う。 ・アルコールの飲み過ぎよりも糖質の摂りすぎによって脂肪肝になる人の方がはるかに多い。酒を飲まないから肝臓病は関係ないという考えは大間違い。酒を飲まないやせた人に脂肪肝が非常に多い ・サラダを食べる時、マヨネーズは○だけど、ノンオイルドレッシングは× ・シジミ、ウコン、レバー、牡蠣のサプリメントは肝臓に悪い こんな驚きの、あるいは衝撃の内容が書かれている。決して本を売るためにセンセーショナルな言い方をしているわけではない。「患者よ、がんと闘うな」のような批判や挑発を含めた種の本でもない。肝臓病に関する研究は日進月歩らしく、近ごろ本や医療関係の冊子などで見かける情報をまとめたもの、というタイプの本だった。なお、僕が受診している主治医が言っていることとも一致している。 決して糖質オフダイエットを勧めてはいない。むしろ糖質ゼロなど極端なダイエットは肝臓に悪いと言っている。糖質を食べ過ぎてはいけない、そして、気がつかないところで口にしている最も悪い糖分に注意しろ、と言っているに過ぎない。 適量さえ守れるなら、お酒を飲むのはOK。飲酒には心身にプラスもある。ただし、適量であっても、ジュースのように甘いお酒を習慣的に飲むのはNG。「アルコール分よりも糖分の方が恐い」と心すること。最悪は「ストロング系」。 肝臓にとって一番の大敵は糖分。 とくに果糖。 最悪は「果糖ブドウ糖液糖」(ブドウ糖果糖液糖もダメ)という日常的に口にしがちな甘味料。 ・アルコールを飲まない人、痩せた人にも脂肪肝が非常に多いということが浮き彫りになってきた ・日本人の3人にひとり、推定4000万人が脂肪肝 ・脂肪肝の原因は、ずばり「糖質の摂りすぎ」 ■糖質が脂肪肝につながる仕組み ・糖質は、体内に入るとブドウ糖に分解され、血中のブドウ糖は全身を巡り、インスリンの働きで細胞のエネルギーとして利用される ↓↓↓ ・利用されずに余ったブドウ糖は肝臓においてグリコーゲンに合成されて肝臓内や筋肉内にストックされる ↓↓↓ ・このストックが満杯になると、余った血中のブドウ糖が肝臓において中性脂肪に変換されて蓄積していく ・インスリンは血糖値を下げるホルモンだが、余剰ブドウ糖の中性脂肪変換を促進する役目も果たす ■肝臓を悪くする間違った習慣 ①アメをカバンに入れて疲れたら舐める ②熱中症対策の水分補給でスポーツドリンクを飲む ③健康にいいからとフルーツを夕食後に食べる ④健康のため毎日乳酸菌飲料を1本、野菜不足解消のため野菜ジュースを常飲 ⑤健康のためサラダはマヨネーズを避けてノンオイルドレッシング ⑥仕事開始前は甘い缶コーヒー、疲れたらエナジードリンク ⑦肝臓にいいからとシジミやウコンのサプリを毎日飲む ⑧冬はこたつでミカンやせんべいを食べる習慣 ⑨アルコール度数が低いから問題ないと毎夕食時に甘いサワーを飲んでいる ①アメに含まれるブドウ糖はスピーディーに脳に届いてスッキリする。それは血糖値が一気に上がることを意味し、インスリンがたくさん出る。そして、中性脂肪の生成促進。それが「血糖値スパイク」。「スパイク」は「棘」や「鋭い突起」という意味で、血糖値のグラフの線が棘のようになる。最も脂肪肝を進ませやすく、健康に悪い食べ方。 ②甘い飲み物には「果糖ブドウ糖液糖」というかたちで果糖が多く含まれる。ダイレクトに肝臓に言って、次々に中性脂肪に変換される。 ③果樹には肝臓内だけで代謝されるという特徴がある。だからブドウ糖と違って、全身の細胞のエネルギーになることもないし、血糖値を上げることもなし。それでも果糖は非常に大きな負担を肝臓にかけ、その害はブドウ糖よりも遥かに大きい。 ④乳酸菌飲料も高糖質、血糖値スパイクが起きやすい。野菜ジュースにも多くの糖分が含まれていて、しかも果糖が多く、食物繊維が取り除かれてしまって吸収も速い。 ⑤マヨネーズには糖質は殆ど含まれていないが、ノンオイルドレッシングには果糖ブドウ糖液糖などの糖質がかなりの量使われている。脂肪が多いからといってマヨネーズを敬遠する必要はない。 ⑥どちらにも相当な量の糖質が含まれている。 ⑦シジミやウコンにも肝機能をサポートする成分は含まれているが、鉄分が多く含まれている点が問題。肝臓には鉄分などのミネラルを蓄える働きがあり、過剰摂取すると活性酸素を発生させて炎症を引き起こす原因になる。 ⑧ミカンを1個や2個ならさして問題ないが、毎日のように5個6個と食べると果糖の摂りすぎで肝臓にダメージ。せんべいやスナック菓子にもたっぷり糖質が。間食を摂るならナッツ類や高カカオチョコ。 ⑨アルコールの飲み過ぎよりも「糖質の摂りすぎ」によって脂肪肝になる人のほうがはるかに多い。こうした飲み物には、果糖ブドウ糖液糖がたくさん含まれるケースが多い。 ■脂肪肝の健康常識をアップデートすべし ・脂肪肝を放置すると約10年後に糖尿病を発症することが多い ・脂肪肝への対処法を「肉や揚げ物など脂肪の多いものを控える」は間違い、その必要は全くない ■脂肪肝がもたらす弊害 ①代謝が落ちてやせにくい体に ②脂肪肝炎を起こすと、肝硬変や肝臓癌のリスクが高まる ③糖尿病を引き起こし、多くの重大な病気の発生源に(最大の弊害) ①肝臓に脂肪が蓄積すると、栄養素を分解や合成する作用が低下し、エネルギーを効率よく生み出せなくなる→エネルギーを消費しにくい体に 加えて、肝細胞が炎症を起こして次々に壊れ、肝細胞内にたまっていた中性脂肪が血液中にあふれ出して体のあちこちに流出、皮下脂肪や内蔵脂肪が増えて肥満進行。 ②脂肪肝のうち1~2割が「脂肪肝炎」に(旧名称NASH、新名称MASH)。放置すれば線維化が進んで数年から十数年で肝硬変に。 *一昔前までは肝硬変や肝臓癌になる人はC型肝炎やB型肝炎などウイスル性肝炎の罹患者が大多数を占めていたが、今は、C肝は短時間で根治できB肝も根治に近い状態にできるため、それは大幅に減っている。 ③脂肪肝で代謝機能が鈍って糖のコントロールがうまくできなくなると、糖質の摂取後、血糖値が不安定になり、慢性的に高血糖に。それが続くと膵臓からインスリンが多く分泌される状態が続き、中性脂肪がどんどん作られて脂肪肝が悪化する。インスリンは血糖値を下げるだけでなく、体内の余分な糖質を中性脂肪に変換する作用を促進する働きがあるため。 「インスリン抵抗性」でインスリンが効きにくくなり、細胞にブドウ糖を送り込めず血糖値が下がらなくなる→膵臓はこれでもかと大量にインスリンを分泌、やがて疲弊、糖尿病へと発展。負のスパイラルで10年後には糖尿病に。 ○脂肪肝は万病のもと あらゆる病気の出発点。脂肪肝により肝臓から中性脂肪が溢れ出すと、動脈硬化が進んで狭心症や心筋梗塞、脳梗塞や脳出血、くも膜下出血などのリスク。認知症も脳の血流悪化が影響して怒ることが最近分かってきた。 逆に言えば、脂肪肝さえ防いでおけば、殆どの生活習慣病の重篤化を防ぐことが可能。 ○果糖ブドウ糖液糖に気をつけろ! 隠れて見えない糖質が問題。その代表が「果糖ブドウ糖液糖」。知らないで食べて糖質の摂りすぎ状態に。 果糖ブドウ糖液糖は1960年代に開発されたもので、果糖とついているがフルーツはまったく入っていない。トウモロコシなどから甘み成分を抽出して人工的に精製した液体シロップであり、果糖の割合がブドウ糖より高い50以上90%未満のものをいう。液体シロップ。とても安価に大量生産が可能。甘いドリンク、お菓子、調味料、加工食品など多くの食品に使用されている。 清涼飲料水、スポーツドリンク、野菜ジュース、フルーツジュース、乳酸菌飲料、エナジードリンク、パウチゼリー、アイスクリーム、ゼリー、プリン、カップ麺、菓子パン、シリアル、クッキー、ドーナツ、カレールー、ソース、ケチャップ、ドレッシング、めんつゆ、焼肉のたれ、焼き鳥のたれ、納豆のたれ、即席スープ、甘いヨーグルト、甘いアルコール飲料・・・ ○脂肪肝の一番の原因は果糖の過剰摂取にある 果糖は最も肝臓にダメージを与えやすい糖質。「シャインマスカット」を1週間食べ続けていたら、それだけで脂肪肝になってしまった」患者がいる。 果糖はブドウ糖と違って血糖値も上げなければインスリン分泌も促さない。小腸からダイレクトに運ばれていく肝臓内のみで代謝されるので(中性脂肪へ変換)、肝臓に大きな負担となる。 たまにフルーツを丸のまま食べるくらいなら、別に大きな問題はない。常識的な量をたまに食べる程度なら、まったく問題ない。ところが、果糖ブドウ糖液糖が入っている清涼飲料水はいくらでも飲めてしまう。菓子パン2個とプリン1個、オレンジジュース1本をコンビニで買って食べたら、相当な量になる。 ■脂肪肝撃退の7ポイント「歯よりスター(ア)ト」 ①「歯」:歯みがきをしっかり 歯周病菌が全身の臓器に炎症などの悪影響をもたらす。また、歯周病菌の慢性炎症の部位から産生される「炎症性サイトカイン」という物質は、インスリンの働きを阻害し、高血糖血状態が進み、肝臓で余分なブドウ糖の中性脂肪化を加速する。起床直後と就寝直前の歯磨きを。 ②「よ」:よく噛んでゆっくり食べる 早食いは脂肪肝や肥満を促進する大きな原因。血糖値を急上昇させてインスリンを大量分泌させるため。 ③「り」:緑茶を飲む 茶カテキンには脂肪の燃焼を促す作用。糖の吸収をゆるやかにして、食後の血糖値の急上昇を抑える働きもある。1日に500ミリリットルボトルを1本以上飲む。ブレンド茶ではなく、なるべく茶カテキン成分の多い「濃い緑茶」を選ぶ。3回の食事前に100ミリリットルずつ、残りは1日かけてこまめに飲む。急須に残った茶葉を食べるのもお勧め。 ④「ス」:スロースクワット&ウォーキング ごく簡単な筋トレと軽い有酸素運動で十分 ⑤「タ」:高カカオチョコレートを食べる カカオポリフェノールに強い抗酸化作用があり、体内の活性酸素を除去。活性酸素が肝臓にたまった脂肪と結びつくと有害な活性化脂質へと変質が進み、肝機能が悪化する。また、カカオポリフェノールには、インスリン抵抗性を改善する働きもあり、血糖値の急激な上昇を防ぐのにも大いに役立つ。 朝食前に1枚(5グラム)、朝と昼の食間に1枚、昼食の前に1枚、昼と夜の食間に1枚、夕食の前に1枚。70%、80%、90%のどれか。 ⑥「ア」:甘い飲み物を控える 野菜ジュース、乳酸菌飲料、スポーツドリンクも危険。こうした飲み物の多くには「果糖ブドウ糖液糖」が入っている。 ⑦「ト」:糖質摂取を控えめにする 主食のごはんやパンを1~2割減らす程度。糖質摂取ゼロにしてしまうと、体がエネルギー不足になって逆に脂肪を溜め込もうとするモードになってしまう。 主食を減らしたら、その代わりにたんぱく質を積極的に食べる。とくに、肉、魚、卵、乳製品などの動物性タンパク室を多めに。 ■各年代で気をつけること ①30代・40代 ALTが20を超えていれば隠れ脂肪肝の疑いがあり、放置すると約10年後に糖尿病発症につながる可能性大。食生活の改善&歯磨き習慣を身につけての歯周病予防。 ②50代 意識的に糖質摂取を控えること。50代こそダイエットに力を入れる。ダイエットは50代が最後のチャンス!歯のケアも怠りなく。 ③60代 筋肉量と食事量を落とさないように。家にこもるな、毎日外出せよ。筋トレやウォーキングは必須。食事量を落とさないためには食事に質を上げる(簡単にすませちゃおうはダメ)。オーラルフレイル予防も必要。 ④70代 目指せ「小太り路線」!「食べて太る」より「食べないでやせる」ほうが危険。 エネルギー摂取を控えようとしてはいけない、ダイエットは絶対に禁物。糖質摂取量を控えなくてもいい。60代までの心得「ちょい控えめ」をやめて普通に戻す。 70代から「肉食習慣」をつけておく。 ⑤80代・90代 「肝臓」「筋肉」「歯」の3機能維持がカギ。これで100歳まで十分行ける。 ・肝臓は歳を取らない臓器、他のいろんな部分が衰えても、肝臓という一大化学工場が仕事をしていればカバーされていく。 ・噛む機能や飲み込み機能に問題なければ、もう好きなものを好きに食べて構わない。甘い物、フルーツ、甘い飲み物・・・ちょっとくらい脂肪肝があってもいい年齢!好きなものを好きに食べることができる「幸せな時期」 ■肝臓を復活させる15の新しい常識 ①アルコールを飲む人のほうが長生きだった アルコール摂取量が1日あたり7~40グラムだと、飲まない人よりも死亡率が低く、より長生きだった。――米国保健科学協議会のレポート1993年6月 適量の飲酒は脂肪肝や肥満の改善にも効果=肝臓がアルコールを分解する際に肝臓内の糖が消費され、中性脂肪が減少することが分かっている ②酒の「適量」は一人ひとり違う アルコール量の計算方法 酒の度数(%)×酒の量(㎖)×0.8÷100=純アルコール量 ③適量なら毎日飲んでも問題ない(休肝日不要) アルコール選手寮は1週間単位で管理するのが合理的。休肝日を儲けると、我慢の反動で過剰に飲んでしまう人が多い ④酒で太る、はウソ 「エンプティカロリー」=アルコールに含まれるエネルギーの多くはすぐに熱量として放出される。 太る原因は一緒に食べるおつまみ。これが原因の9割。糖質はとりわけ注意。ピザやポテトフライ、ポテサラは×、チーズや唐揚げは○。 つまみなしで飲むのはNG。 ⑤肝臓のために摂りたい食品と控えたい食品 ×は糖質:ご飯、パン、麺類は1~2割減らす。フルーツと甘い飲み物は摂らずに済むなら越したことなし。フルーツはたまに少量を摂る程度に。ハチミツ、ノンオイルドレッショング、めんつゆ、焼肉のたれ、みりんなど ○は肉、魚、大豆製品、卵、チーズなどの蛋白質。マヨネーズはイメージとは逆に血糖値を上げにくくしてインスリンを抑え、糖質の中性脂肪への変換を抑える ⑥カロリー計算とは訣別する 脂肪肝や肥満の解消にカロリー制限は無意味。高カロリーのサーロインステーキ160グラムを食べても食後血糖値にほとんど変化なし、高糖質食のおにぎり3個と缶コーヒーで急上昇(188ページの資料) ⑦肝臓に悪い「ヤバイ酒」は醸造酒、最悪は「ストロング系缶チューハイ」 ×(醸造酒)ビール、日本酒、ワインなどには糖質含む ○(蒸留酒)ウイスキー、ブランデー、焼酎など ただし、蒸留酒でもチューハイやカクテルには果糖ブドウ糖液糖が使われているので×。甘さで飲みやすくした低アルコールのカクテルサワーも×。 最悪は「ストロング系缶チューハイ」。アルコールで肝臓ダメージ、飲みやすくしている果糖ブドウ糖液糖が脂肪肝への道。 ⑧シジミ、ウコン、レバー、牡蠣が肝臓には悪い シジミのオルニチンやウコンのクルクミンには二日酔いの原因であるアセトアルデヒドの分解を促す効果はあるが、デメリットも大きい。共通するのは鉄分が多いこと。肝臓はミネラルを貯蔵するので、鉄分を頻繁に摂っていると、多くの活性酸素が発生して肝臓に炎症を引き起こす。シジミ、レバー、牡蠣を料理してたまに食べるのは全く問題ないが、サプリメントは濃縮されているので習慣的に摂取する場合はご用心 ⑨納豆は酢をかけるのがいい タレには果糖ブドウ糖液糖が入っていること多いので使わない ⑩箸置き食事法のすすめ 食事の際、一口ごとに箸を置き、噛んでいる間は箸を取らずに30回噛む ⑪減量より筋肉~「やせの脂肪肝」の原因と対策 筋肉は体内の余った糖質を、いざというときのためにストックする役割を持つ。ブドウ糖をグリコーゲンに買えて貯蔵。やせているとこれが厳しく、あふれた糖質が中性脂肪に変換されて肝臓に集中してしまう。ダイエットよりもトレーニング。 ⑫高齢者が最も気にすべきは「アルブミン値」 アルブミンによって栄養が体の目的部位へちゃんと運搬されているかどうか、健康診断でチェックすべきは「アルブミン値」。4.1までは新型栄養失調。めざせ4.4以上(シニア世代)。 東京都健康長寿医療センター研究所の研究調査では、血液中のアルブミン値が低い人は死亡リスクが高くなることが明らかに。肉や卵など動物性タンパクを食べること ⑬「超加工食品」の添加物に注意 少なくとも、カップ麺と菓子パンくらいは卒業する、とんでもなく日持ちがするものは買わない。 ⑭ダイエットのしすぎで脂肪肝になる 「低栄養性脂肪肝」や「ダイエット脂肪肝」と呼ばれる。糖質を厳しく制限するような極端なダイエットをすると起こる。体内の中性脂肪は、非常用エネルギーとしてストックされているが、不足気味になっていることを体が「飢餓状態」だと勘違いし、エネルギーをためて備蓄を増やそうというモードへシフト、体中の中止脂肪を肝臓に送るように働きかける。 また、最近の研究では、蛋白質不足がホルモンバランスを崩し、かえって脂肪を溜め込みやすい体になることも分かってきた。 ⑮肝臓復活に大切な自律神経の整え 交感神経が過剰に優位だと、血管が収集して血行が悪くなったり、腸の動きが鈍って消化が悪くなったり、体が冷えて代謝が落ちたりするようになり、それが続くと脂肪がたまりやく痩せにくい体質になる ■脂肪肝の名称変更(医療関係者も知らない人が多い) *2023年、欧州肝臓学会と米国肝臓病学会が名称変更を発表、2024年8月には日本肝臓学会と日本消化器学会が新たな日本語表記の病名を発表 【従来の分類】 脂肪肝 ①アルコール性タイプ:「アルコール性脂肪性肝疾患」 ②非アルコール性タイプ:「非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD(ナッフルディ-)→NAFLDのうち肝炎発症した病態「非アルコール性脂肪肝炎(NASH(ナッシュ))」 【新しい分類】 脂肪性肝疾患(SLD) ①代謝機能障害関連脂肪肝炎(MASLDのうち肝炎発症(マッスルディー)) ②代謝機能障害関連脂肪肝炎(MASH(マッシュ))

1投稿日: 2025.06.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ人とは思い込みで、誤った知識で続けている事が多いなぁ。私も肝臓数値が高く、全てはアルコールが原因だと思っていたが多少異なる事を認識した。 糖質がいかに身体に良くないかを知るが、甘い食べ物はなかなか摂生が出来ない。また、口が寂しがり屋だから、これも難点です(笑) まずは、控えるところからスタートですね。サラッと読めて、ちょいと試したくなる本です。

2投稿日: 2025.05.26 powered by ブクログ

powered by ブクログアルコールよりも果糖の摂りすぎが脂肪肝の原因としてとても大きい。 脂肪肝撃退のために。 よく噛んでゆっくり食べる 甘い飲み物を控える。 緑茶を飲む (茶カテキンには糖の吸収をゆるやかにして、血糖値の急上昇を抑える働きもある。) カカオ含有量70%以上のチョコレートを食べる (カカオポリフェノールにはインスリンの抵抗性を改善する働きもあり、血糖値の急激な上昇を防ぐ。食事よりも先に食べることが重要)

5投稿日: 2025.05.09 powered by ブクログ

powered by ブクログフルーツとスポーツドリンクを摂取、アメなど糖質を持ったお菓子を摂取、乳酸菌飲料、ノンオイルドレッシングでサラダ。果糖まみれの肝臓は、中性脂肪をどんどん作っていってしまう。納豆についている甘い醤油ダレはまさに糖質満載、これを避けて醤油を使うようになって久しいが、実はこれぞまさに本書で言われている注意喚起そのもの。なるほどなと。 そのために取るべき方策は、歯をしっかり磨く、口にはバリアとしての役割があり、その力は歯槽膿漏などで劣化する。そのため、歯をケアすることがまず第一。早食いをやめる。早食いは血糖値を上昇させ、脂肪肝に。茶カテキンも効果大。ペットボトルのお茶もOK。カカオ含有量の高いチョコも効果絶大と解く。これは知らなかったなというところ。そして運動は、欠かせない。 この組み合わせが、肝臓を戻す、健康にする、ために必要だというのが本書のメインフレームだ。また、食べないで痩せるリスクは本当に高いという。ここは医療機関の方なので、おそらくそうなんだろうけれど、必要な栄養素も取らないことになるため、食べないリスクは食べすぎるリスクよりも高いという。

1投稿日: 2025.05.01