総合評価

(9件)| 0 | ||

| 5 | ||

| 2 | ||

| 1 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ養老先生に対してさほど思い入れがないので、読んでいても「ふーん」と言う感じだった。序章の娘さんの言い訳文はなくてもよかったと思う。 以下は東大出身である養老先生が学んだと言う内容で参考になったので引用して紹介する。 1週間たっても消えない症状やだんだん悪化していく症状のことを僕は体の声と呼んでいて、自分が病院に行くかどうか迷った時はこの声に従うことにしています。 何か軽い症状が続いている場合、1週間経って悪くなっているときは、病院に行ったほうがよろしい。なんでもないものだと、1週間経てば、大体症状が消えてしまうか、良い方向に変化するものだ。

0投稿日: 2025.10.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ養老先生の死生観の変化が垣間見ることができた。 また、あとがきの最後、『生きることは厄介なこと』という言葉が、深井。

0投稿日: 2025.08.16 powered by ブクログ

powered by ブクログワガママな患者だと言われる養老孟司。この位の年になると養老先生に限らず、ワガママにもなるだろう。ただ、娘に仕事を手伝って貰い、教え子に治療して貰えるという境遇は恵まれている。幸せな人生だなと思うが、今回は本人もその有り難みを強く感じたようで。 がんの発見、転移の有無に関しても、養老先生は運が良い。その運の良さが読者を落ち着かせ、そのワガママさに人間味を感じ、温かい気持ちにさせる。人は弱った時こそ、支え合う大切さ、支えて貰う有り難みが身に染みる。病気に対しては、素直に向き合わなければ治療は進まない。人に頼る。素直になる。それはとても穏やかな仕草だ。本書でそれを垣間見る。 ー 興味深いのは、今回は養老先生の病院嫌いに少し変化が現れたこと。また、いつも文句ばかり言っていた東大病院の評価が変わってきたことです。養老先生が東大をやめてから、およそ30年。かつては権威主義そのものだった東大病院も時代とともに変わらざるをえません。 自然であること、病気に抗うこと。養老孟司が、自らのがんにどう向き合うのかに興味があった。すんなり受容し、医師を信頼し、流れるように進む治療。抗がん剤の副作用も思ったより大きくはなく、本書では病魔との辛い戦いは見えない。それもまた、養老先生らしい感じで。

82投稿日: 2025.07.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ言葉と現実は違う。このズレ。身体感覚の有無?そして、「忘己利他(もうこりた)」。もうだいぶ前に「バカの壁」を読んで以来でしたが、久しぶりに養老先生の著作に当たってみたい気になりました。

0投稿日: 2025.06.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ現場からは以上です、みたいな内容でした(^.^) 養老孟司さんは東大病院に30年間も勤めていたのに、当時の権威主義に嫌気がさしていて、行かなかったのだが、2020年に心筋梗塞を発症させて入院した。その時のことは『養老先生、病院へ行く』に、その後の様子を『養老先生、再び病院に行く』として著されている。そして、今回は娘さんのマッサージにより肺がんが見つかった。 この本はがんになった本人だけでなく娘さんや担当医の先生たちによるエッセイ?報告?も入っていて、あっさりと読めた。養老さんの老いやがんに対する考え方もさらりと織り込まれていて、死に直結する病ではあるが、淡々と過ごしているように見える。また、リモート流行りではあるが、死を悼む事は、リモートでやる事ではないと断言している。直接の対話や体験の大切さを問うていると思った。 また、現在の病院は昔とは様変わりしていて、東大病院も権威主義ではないと若い医師は主張する。共著の中川医師は、「東大病院も変わった」と養老先生に言われて素直に嬉しかったと語る。患者の幸せを願って診療することが医師のつとめだろうとも。 この本は現在の医療現場の報告でもあるし、どのような診療を受けたいのか患者が選ぶことの大切さを訴えているように思う。

22投稿日: 2025.05.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ心筋梗塞から4年、養老先生87歳…。背中の痛みと娘の暁花さんのすすめもあって受診したところ、肺がんが見つかります。差し迫った虫供養法要に参加したい思いを伝えたうえで、抗がん剤治療を受けられます。 やっぱり、どこか達観してらっしゃる様子が印象的です。死ぬときは死ぬんだから…みたいな感じ、逆に養老先生の教え子で現在は主治医ともいうべき中川先生は、養老先生はいつも絶妙なタイミングで受診されとおっしゃってます。養老先生ももう、高齢ですしね…、でもまだまだやりたいことはあるんですよね!これからもお気をつけて、過ごしてほしいと思いました。 で、やっぱり「まる」のこと、ユニクロチャリティTシャツプロジェクト「PEACE FOR ALL」に賛同した養老先生、「まる」の写真と「Hope means we can change」(希望とは私たちが変われるということ)という文字がプリントされたTシャツを作られました。平和的で友好的な「まる」はこのイメージにピッタリなんだとか…。24年の春夏コレクションの中で2000万以上売り上げた実績もあるようです。養老先生と中川先生がこのTシャツを着た写真が掲載されてますよ!このTシャツ、ほしいな♡

70投稿日: 2025.04.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ養老孟司氏の肺がん罹患: 2024年5月16日、86歳の養老孟司氏が「小細胞肺がん」と診断されたことが本書の出発点です。「24年5月16日に診断された病名は、がんの中でもとりわけ手強い『小細胞肺がん』。」 以前より3ヶ月に1回の定期検診を受けていたにも関わらず、発見が遅れた可能性も示唆されています。「3カ月に1回、東大病院で定期検診を受けていました。そのときに、肺のC T画像を撮っていれば、…(中略)…がんの発見はもっと遅れていたことでしょう。」 2020年には心筋梗塞で緊急入院し回復しており、高齢でのがん罹患という状況です。 養老氏の病院嫌いの変化と東大病院の評価: これまで病院嫌いであった養老氏に、今回、心境の変化が見られたことが興味深い点として挙げられています。「興味深いのは、今回は養老先生の病院嫌いに少し変化が現れたこと。また、(中略)も文句ばかり言っていた東大病院の評価が変わってきたことです。」 娘の養老暁花氏も、以前は父が東大病院を嫌っていたことを認めています。「父は東大病院が嫌いだと、本にも書いています。」 中川恵一氏との対談では、養老氏自身も「東大病院もよくなったね」と発言しています。「20年の入院時は言わなかったのですが、今回の入院中、養老先生が『東大病院もよくなったね』とつぶやかれたことがありま す。」 東大病院の変化の背景には、国立大学法人化による経営の変化や、患者中心の医療への意識改革があるようです。「今 は国立ではなく独立行政法人、つまり半官半民の経営になったわけです。国の後ろ盾が少なくなったため、赤字経営に陥ることもあります。(中略)それでも昔と比べると、病院としての風通しはずいぶんよくなりました。何よりも、患者さんのために仕事をする病院に変わったことは刮目すべきことです。」 治療への取り組みと心境: 診断後、養老氏は中川恵一氏を主治医として選択し、治療方針に従うことを決めています。「まず、最初に医者を選ぶ。そして選んだあとは文句を言わない。これが原則です。」 抗がん剤治療を受けるにあたっては、副作用への懸念もあったようですが、「ストレスが強ければやらなくてもよいと思っています」と述べています。しかし、実際には比較的副作用が少なく、「治療している感じがしない」ほどだったようです。「抗がん剤の副作用が少ないので、治療している感じがしない」 治療中も、執筆活動や講演依頼など、仕事への意欲は衰えていない様子が描かれています。「その後はとても元気で、海外にも出かけていますし、出版や講演、テ>ビ出演などです。仕事の依頼を断わるのがめんどうくさいのでしょう。本当は仕事が好きなのかもしれませんが、本人はいつもそう言いません。」 「虫法要」への強い思い: 養老氏にとって、鎌倉の鶴岡八幡宮で行われる昆虫に関するイベント「虫法要」は非常に重要なものであり、「這ってでも行きたい」と考えていました。「しかし、養老先生にとって虫法要は重要なイベントで『這ってでも行きたい』と思われたかもしれません。」 実際、1回目の抗がん剤治療後、一時退院して虫法要に出席し、自らの肺がんについて公表しています。「結論から言うと‘養老先生は虫法要に出席され、主催者あいさつで、自らの肺がんについて公表されました。」 娘の暁花氏も、治療に専念してほしいという思いがありつつも、父の虫研究の集大成である虫展への思いを理解しています。「家族としては、治療だけに専念してほしいという思いもありますが、最初に(中略)父のこれまでの虫研究の集大成でもあるので、…」 家族の支え: 娘の養老暁花氏は、父の体調の変化にいち早く気づき、病院への受診を勧めるなど、積極的にサポートしています。「父は2023年のはじめ頃から、右肩が痛いと訴えていました。本人は『五十肩だろう』と言っていましたが、整形外科的な徒手検査(患部と思われる部位を動か…(中略)…背中の痛みは…がんがもっと進行していた可能性もありました。」 入院中も頻繁に見舞いに訪れ、必要な手続きや連絡などを行っています。 医師との信頼関係: 担当医である呼吸器内科の鹿毛秀宜教授や、放射線科の中川恵一氏をはじめとする医療チームとの良好な関係が築かれていることが伺えます。「担当医の岩崎美香先生をはじめ…(中略)…みなさんよい方ばかりです。父は東大病院が嫌いだと言っていますが、私からすると、父を安心させてくれる、よい病院です。」 中川氏自身も、養老氏の性格や希望を尊重し、治療を進めている様子が描かれています。「第2章で、患者の希望を叶えるのも医者の大事な仕事であると言いましたが、…」 がんとの向き合い方、死生観: 養老氏は、自らががん患者となったことで、以前よりも病気に対して親近感を持つようになったと語っています。「別に考え方は変わっていませんが、がんという病気に対して、以前より、いろいろな意味で親近感を持つようになりました。」 書籍のタイトルにもあるように、「がんになる」という経験を通して、「生き方」や「死」について改めて考えさせられる様子が随所に見て取れます。 中川氏との対談では、緩和ケアや安楽死といったテーマについても触れられており、養老氏の死生観の一端が垣間見えます。「安楽死というのは重いことです。ひとつひとつのケースがそれぞれに重い。医者がやりたがらないって言っていたでしょう。他人に託けて話をしていたけど、それは彼の本音でもあるんじゃないだろうか」 喫煙と肺がん: 小細胞肺がんが喫煙者に多いがんであることに触れられています。「喫煙者に多い小細胞がん」 長年喫煙していた養老氏も、禁煙して20年経たないと非喫煙者と同じリスクにならないことを理解しており、「文句は言わない」と決意しています。「文句は言わないと宣言しているのですから、不満があったとしても、辛抱するしかないのです。」

0投稿日: 2025.04.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ心筋梗塞とガン治療の話でしたが、まるの亡くなった後の活躍がすごくてびっくりしました。このまるのTシャツ欲しかったなぁ~と思いました。

5投稿日: 2025.01.01 powered by ブクログ

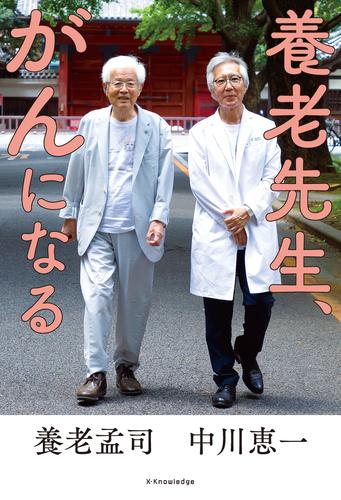

powered by ブクログ養老先生の肺ガン闘病記。先生のお元気そうなお写真とマルの生前の写真が、寂しさを誘います。養老先生の自然体で優しい生き方に学んできました。一日でも元気で長生きしてほしいです。もし2025年の虫の日を迎えられたら、またお目にかかれますよね。

4投稿日: 2024.11.10