総合評価

(23件)| 9 | ||

| 9 | ||

| 3 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ何かを呼び寄せてしまう呼人 それは突然なることで植物 動物 人 自然現象体質によって呼ぶ強さなどが変わり一つのところに定住できるか移動し続けるかが変わる 人と違うことは可哀想 でも旅をする中で見つける楽しみ出会う人々

0投稿日: 2025.09.11 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

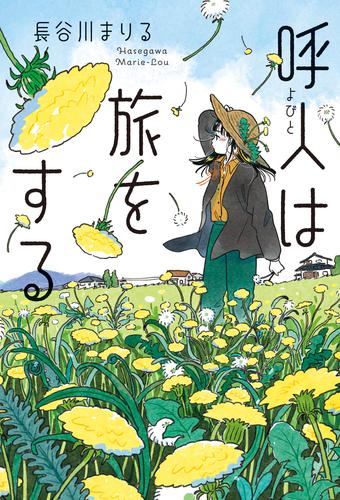

おもしろかった! 呼人と呼ばれる“何かを引き寄せてしまう人“たちの短編集。どの話も読後感が良いので、私の好きなタイプの本。 雨を引き寄せてしまう紫雨と、かつて絵で紫雨に負けて悔しいと思っているあかり。でも、負けたと言う思いはあかりが一方的に思っていただけで‥。こういう負けず嫌いな気持ちわかる。 表紙はたんぽぽを引き寄せるつづみ。つづみは母親との関係に悩む。 鹿を引き寄せるツトムは、自分が呼人になった事を知りショックを受ける気持ちが丁寧に描かれて共感できる。 小林さんは、呼人支援局の職員。何気にこの後の話にも登場する。 男を寄せる彗正の話。実はこれが一番好きかも。 最後は鳥を寄せるくいなと真帆の友情の話。これも好き。

11投稿日: 2025.07.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ動物や虫、植物、自然現象など呼び寄せてしまう「呼人」。呼人は旅をする必要があり、滞在日数が個人差はあるが決められてます。この本は、物語が6つに分けられててどれも呼人に関係している人が主人公です。呼人が友人であったり、主人公であったり、唐突に呼人になった人など様々な視点から呼人について知ることができます。呼人になると、新しい環境や生活に移り変わらないといけないし、差別や偏見の目で見られることもあり大変だと思います。その中で、呼人であることを綺麗事で片付けず、鋭い視点から不満や困難、普通の人たちとの認識の違いで苦労する登場人物が悩みながら前に進もうとする姿は心を惹かれました。読み終わった後は、新たな価値観を感じることができて良かったと思いました。

1投稿日: 2025.06.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ何かを呼び寄せてしまう体質の発現で、呼人となった人たちの物語。雨、鳥、たんぽぽ、鹿などなど。呼び寄せるものによっては、同じ場所に住めないので旅をすることになる。また、呼人が発現するのも赤ちゃんの時だったり、成人になってからだったり、いろいろ。国の監視下に置かれると同時に支援も始まる。個性、個性といわれ、自分らしさをアピールする世の中だけど、呼人のような、究極の個性の人に、自分はどう接することができる?と思いながら読んだ。 読後は、ちょっといい風が吹いたような感じ。

2投稿日: 2025.05.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ何かを呼んでしまう体質をもつ「呼人」にまつわる短編 読みやすくて面白かった 雨の呼人と男の呼人の話が好き 説教がましくなく、他者との関わりや違いを認識することの難しさが描かれていて、よかったです

4投稿日: 2025.04.26 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

第7回 ほんま大賞 受賞作品の1冊です。 児童書 あなどるなかれ。 あなどるなんて、そんな・・・ コレは、子ども達へオススメせねば! 大人の方もご一読を! ファンタジーです。 呼人(よびと)と呼ばられる人→その人その人で引きつけるものは違う。影響が大きいため引きつけるものでその場所に滞在できる期間も違う。 呼人になったら、ずっと旅をし続けなければならない。 ファンタジーではあるものの、自分だったら?とか自分の身近にいたら?どうするだろかとか考えることができた。 呼人を受け入れる周りの環境が、現実の世界と重なる部分があるなと思った。 受け入れてくれる ただそれだけで、どれだけ嬉しいか、生きやすいか 実感中。

34投稿日: 2025.04.14 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

YAの作家もいろいろだけど、かなり独特の作風の長谷川まりる(ちなみに綴りはMarie Lou)。 自分の意思とは無関係に、何かを呼び寄せてしまう人、「呼人(よびと)」を巡る連作短編集。 この作品の世界では五万人に一人の呼人がいて、呼人と国に認められると、何を呼ぶかによって支援があったり、制限を受けたりする。 呼人は同じところに留まれない。だから旅をする。旅をしたいからするのではなく、旅をせざるを得ないのである。 学校に行けなかったり、友達と遊べなかったり、親とギクシャクしたり、自分を疎ましく思ったり。そしてそもそも自分の意思とは関係なく、何かを呼んでしまうというのが、かなり辛い。 5番目の物語はトランスジェンダーの主人公で、呼び寄せるのは、何と人間の男。 それまでは雨とかたんぽぽ、鹿だったので、大変だなとは思ったが(この三つの中では雨が一番イヤ。一生晴れの日がないなんて絶望すると思う。) しかし、男を呼ぶとは。これは一番辛い。人間の男を避けることはほぼ不可能。女子校に入れと言われるが、主人公は生まれた性は女性だが、性自認は男性なのだ。この主人公はどうやって生きていけばいいのか途方に暮れる。当然だ。 主人公は呼人という当事者だけでなく、友人であったり、呼人支援局の職員だったりするので、それぞれの視点にもハッとさせられる。 マイノリティに対して、最初の主人公あかりのように、勝手な振る舞いでみんなに迷惑をかけている、と考えている人は多いだろう。マイノリティが主張することに不満を持つ人も。 LGBTや女性、障害を持つ人、被差別地域に生まれた人、少数民族…様々なマイノリティのことを想起させるが、それを限定しないで「呼人」という存在に落とし込んだのが素晴らしい。 読み終わった感想を中学生くらいの子に聞いてみたい気がする。 今後も注目したい書き手である。

3投稿日: 2025.04.12 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

【収録作品】 1 スケッチブックと雨女 2 たんぽぽは悪 3 鹿の解体 4 小林さんの一日 5 男を寄せる 6 渡り鳥 「呼人」とは、なにかを引き寄せる特殊体質をもつ人のこと。原因不明だが、差別の目で見られることも多い。定住できず、旅をして暮らさざるをえない。 これが特殊設定ミステリとかSFだったら、異能力戦隊ものみたいになるのだろうけれど、彼らの送る日常生活が描かれている。 望んだわけでもない特殊能力が突然発現し、しかもコントロール不可能というのはとんでもなく不自由だし、孤独だろう。 当事者と支援者、家族との間にですら大きな溝がある。 それでも、人との出会いを通して、前を向いて進んでいく姿がまぶしい。 1 雨を呼び寄せる小学生とその級友。 2 セイヨウタンポポを呼び寄せる中学生と彼女を一時受け入れる宿泊先の家族。 3 鹿を呼び寄せる中学生と蝶を呼び寄せる成人。 4 呼人支援局の職員。 5 男性を呼び寄せる成人と、DV被害者の少女。 6 鳥を呼び寄せる中学生と不登校の女子中学生。

8投稿日: 2025.04.10 powered by ブクログ

powered by ブクログなにかを引き寄せてしまう呼人は、その特性ゆえに旅をする。 理由なく不意に「マイノリティ」になってしまった人にまつわる、偏見、同情、理解、困難、諦観、支援、そして希望を、オムニバス短編により様々な情景とともに描く。 実に巧い。そして面白い。

1投稿日: 2025.04.07 powered by ブクログ

powered by ブクログブク友さんの本棚で紹介されていた本、初読み作家さんです。 「呼人」とは、なにかを引き寄せる体質の人。 登場する5人の呼人は、小学生から20歳。 とても多感な若い人たちです。 人と違うことで腫れ物に触るような態度をとられたり、ひとつの場所では長く滞在できなかったり(特異体質のため)…不快で、不自由なことでいっぱいです。 人はみんな違って当たり前。 稀な才能があると賞賛し、人が思う常識から外れると遠まきに避ける態度、私たちは自分の都合のいい解釈を無意識にしていませんか。 その特異な体質で、呼人は誤解と偏見にさらされます。 児童書コーナーにあったこの本をたくさんの子供たちに読んでほしいです。 考え方がやわらかい子供たちは、子供が呼人だということを拒否する母親や、私のように考え込んでしまわず、藍子ちゃんのように、何の迷いもなく受けとめることができると思います。 誰も通ったことのない道を突き進むって大変、マイノリティについて考えさせられる深いテーマを持った素晴らしい作品だと感じました。 大人の方にも一読していただきたいです。

100投稿日: 2025.04.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ呼人という架空の特性に仮託して、想像力を働かせることの大切さとやり方を気付かせてくれる。過剰な悪口を言ってしまったり、アンチコメントを書き込んでしまったり、自分の小さな常識に当てはめた一方的な思い込みや発言をしてしまったりすること、誰にでもあるじゃん。己を省みて目から鱗がボロボロ落ちる。うますぎる。こんな童話素晴らしすぎる。短編集だからこそ、いろんな人いろんな生活が描かれている。

2投稿日: 2025.03.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ何かを呼び寄せてしまう特異体質を持つ呼人と呼ばれる人たちが主人公。何かを呼んでしまうので旅をしているというのが軸。個人的にはあまり合わないタイプだった。

1投稿日: 2025.03.11 powered by ブクログ

powered by ブクログあさきょさんのオススメYA本! これは読まねばと図書館でお借りしました。 呼人って何?と呼人の設定を理解するのにやや時間がかかってしまいました… 呼人とは…色々なタイプの物や者を引き寄せてしまう人のことで、その特性によって他者から誤解されることを一生受け入れなければならない。 ザックリ言って、マイノリティについて考えさせられる本。 読み進める度に、私もマイノリティの方々に数々の失言をしたであろうと、背筋が伸びる思いでした。 自分がその人の立場になることができない場合、どれだけ想像力を駆使しても相手の気持ちはわからない。 でも、だからと言って相手を思いやることをしない理由にはならないわけで… わからないなりにも、相手の気持ちを想像しよう と思えてくる。 子ども達に、ただ「相手の気持ちを考えて!」と言ってもなかなか伝わらないけれど、この本を通して上手く伝わればなぁと思う。 すべての小中学校と図書館のYAコーナーに置いてほしいなあ。

27投稿日: 2025.02.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ呼び寄せ体質の呼人。思い通りにいかなくても折合いをつけ前に進む。常識に囚われずに柔らかく考えたい。「小林さんの一日」は呼人支援局職員の話。雨・タンポポ・鹿・男・鳥呼人

12投稿日: 2025.02.12 powered by ブクログ

powered by ブクログマイノリティについて考えるためのとても良い本だったと思います。 “呼人”とは、何かを呼び寄せてしまう体質を持った人のこと。雨だったり、動物だったり、植物だったり。分かりやすく言えば雨女みたいなことですね。でもこのお話の中の呼人の力はハンパないので、ひと所にいるのを政府から禁じられるほど。ひと所にとどまると災害や自然破壊が起きてしまうから。 なので旅を続けなければならないのですが、国から保障を受けている存在。 そんな呼人たちの短編集。主人公は10代の子たちなので、その年代の人たちへのメッセージなんだろうな、と思われます。 呼人は特殊な存在という理由でいつでも我慢しなければいけないのか?という問題や、今まで遠巻きにしていた呼人という存在に、ある日突然自分がなってしまったら?とか、マイノリティとマジョリティの関係にバッサバッサとメスを入れてきます。呼人である我が子を受け入れられない母まで登場します。そして呼人である自分だって差別をすることがあることに気付いたりもします。 呼人であることに意味や原因なんかない、ただそう生まれついただけ。 結局、根っこのところが違うのだから分かり合えなくて当たり前。分かり合えて当然と思うからぶつかるのだ、とこの本は訴えてきます。 ぜひぜひ10代の人たちに読んでもらいたい作品。もちろん大人の私たちにも。

100投稿日: 2025.02.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ何かを呼び寄せてしまう力を持ってしまった人たちの短編集。ある日突然普通じゃなくなり、一箇所に定住できない。心ない言葉をあびることもある。みんなと違うことは悪いこと?我慢を強いられ、自分を押し殺してでもやんわりと笑って過ごすことを選んだ、選ばざるをえなかった人たちの心中が痛かった。

0投稿日: 2025.01.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ思いがけず読み応えのある作品に出会うことがある。 この『呼人は旅をする』はまさにそれだった。 “何か”を引き寄せる「呼人」になってしまった人達が主人公となる短編集。 その“何か”はその呼人それぞれだが、呼人が同じ場所に居続けることで、ある一定の物を大量に呼び寄せてしまい、多くの人が生活に支障をきたすことになる。 だから呼人という特殊能力が己の身に出現してしまった人は、一箇所に留まらずに旅を続けなければならない…子どもであっても。 ちょっと有り得ない設定だが、ファンタジックなわけでもなく、何かすとんと腑に落ちる語り口なのだ。 きっとそれは呼人が感じることや呼人に対する周囲の反応が、私たちの日常にも見え隠れしていることだからだろう。 分かっていても目を瞑ったり、見えないことにしたり…呼人という存在を通してそれに気づかせてくれる。 小学校高学年〜中学生に是非読んでもらいたい。

25投稿日: 2025.01.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ「呼人」とは、政府機関が認定した植物や虫、動物、自然現象を呼び寄せてしまう特異体質のこと。その特異体質の10代から20代前半の若者を主人公とした連作短編集。 これは現代社会の差別偏見のあるマイノリティの問題をYA向けに置き換えている作品で、みんなと違う人を排除しようとする動きをよく捉えている。 我が子が呼人になってしまい、それを受け入れられない母親なんか、そんなことダメだと思いながらも、わかるような気がして心の弱い自分が情けない。 まりるさんは当事者だけでなく、その周りの人たちの心情を描くのがうますぎる。 まりるさんは野間児童文芸賞授賞式で「書店にYA向けのコーナーがない。作って欲しい」とおっしゃっていたけど、ほんとその通り。 心がまだ不安定な10代には児童書では幼すぎるし、一般書は刺激が強すぎる本もある。図書館にはあるのだから、書店にも児童書コーナーと一般書コーナーの間にぜひYAコーナーを作って欲しい。 こんな素晴らしい作品が埋もれてしまうのはもったいない。

44投稿日: 2025.01.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ呼人が存在する世界がリアルに感じられた。もし存在していたら、政治的側面、人権擁護、家族の葛藤など、現実の社会ではそんなふうに人々は様々に解釈したり途方に暮れるのだろう。が、最後に、『ただそこにいるだけ…』その言葉の通り、肯定や否定を超えたところの真っ直ぐな視点が清々しかった。

0投稿日: 2024.12.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ長谷川まりるさんの物語は設定がとても魅力的 今回のお話は、人や動物、植物などを引き寄せてしまう呼人のお話。呼人は引き寄せてなにか害を及ぼしてしまうかもしれないため一箇所にとどまれない。だから、このタイトル。

7投稿日: 2024.12.22 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本の中で描かれる呼人は、実際にはいない特殊体質の人たちのことだけれど、現実世界には呼人と同じような扱いを受けているマイノリティの人たちはたくさんいる。 その人たちに対して、本書に出てくるような理解ない人たち、配慮の足りない人たちのような振る舞いを、果たして私はしていないかと、我が身を振り返りながら読んだ。 特に母と子の関係については、勉強になることも、反面教師にしようと思うことも書かれていた。 自分の体質や育つ環境は、選ぶことができない。 でも、その中でも選択できることはあるのだということ。苦しんでいるあなたを見て、心を痛める誰か、助けになりたいと願う誰かがいるのだということ。 もし呼人たちに共感するような辛さを抱えている子どもたちは、この本を読んでほしい。 そして、大人たちは、辛い思いをする本人の考え方の問題と切り捨てるのではなく、自分が家族や周囲にいる人間として何ができるのかを振り返るきっかけとして、この本を読んでほしいと思う。

15投稿日: 2024.11.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ連作短編集。 人と違うことの意味を考えさせられた。 「呼人」とは何かを引き寄せる特異体質で、政府機関に認定され、生活に制限が生じる。 社会の中では少数派。 少数派の生き辛さを読んでいてひしと感じた。 理解することと理解した気でいることは違うとか、選択肢の有無の違いとか、考えれば考えるほど悶々としてしまう。 児童書とされる作品ではあるけれど、大人が読むことに意味がある1冊のような気がした。

2投稿日: 2024.11.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ何かを寄せてしまう”呼人”にまつわる連作短編集。「自分とは違う」こと、「他者」を受け入れることとはなにか、を考える物語。 雨の呼人、たんぽぽの呼人…いろんな呼人がいるけれど、「普通の人とは違う」「特別扱いされているようにみえる」呼人と、それ以外の人々との対比の描かれ方が素晴らしいのだ。あまりにも切なくて、それでも人と関わりたくて、という日常が描かれている。 これはすごいぞ。 全員、この作品に出会ってほしい。

4投稿日: 2024.11.11