総合評価

(4件)| 2 | ||

| 0 | ||

| 1 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

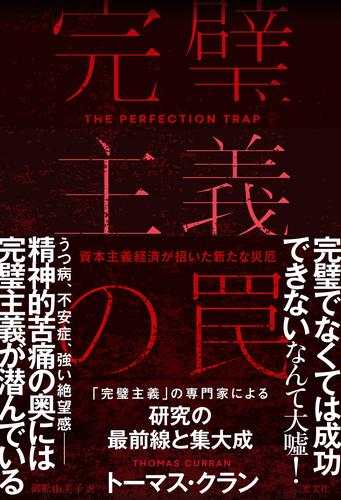

powered by ブクログ完璧主義がヤバイものだ、という感覚を持つには最適な一冊。心のどこかで、「時には必要な感覚であり、悪いと言い切れるものでもない」と思う所があった。著者が言うには、そうではないのだ。気付きがあった。 完璧主義には主に3つあり、「自己志向型、社会規定型、他者志向型」と呼ばれるものだが、これだと単純化し過ぎていて、実際には混ざり合っているという。それぞれ、自分自身にストイックになる自己志向型。他人にそれを求める他者志向型。社会の目を意識した完璧さを求める社会規定型。実際には、社会の目を意識して自己目的を設定するような複合系もあるので、確かに単純化はすべきではなさそうだ。だが、他者志向型が最も面倒なヤツ、という感じは誤りではないだろう。 他者志向型の完璧主義者の典型だったジョブズは、力を示す手段として完璧主義を利用し、ビジネスを成功させた。「他人の弱点をピンポイントで把握できるのがあの人のすごいところです。どうすればかなわないと思わせられるのか、どうすれば相手がすくむのかがわかってしまうのです」ジョブズは「無礼で、横柄で、非友好的で、意地が悪く」、従業員を巧みに操って鼓舞するタイプの上司だったという。 完璧主義というのは、国民性もあるだろう。日本人は「社会の目」を気にした社会規定型が比較的強そうだ。さてタイトルの新たな災厄とは何か。SNSによって「理想化された他人の姿」と自分を比較し続けることで、「自分は足りない」という感覚が強化される。消費文化は「もっと良く」「もっと美しく」「もっと成功を」と煽り、終わりなき自己改善の圧力を生む。「成長こそすべて」「競争こそ正義」という価値観が、完璧主義を助長。成功者は完璧主義を美徳とし、失敗者は「努力不足」とされる構造が、精神的な格差と苦痛を生む。 完璧なものとして設定する理想モデルは、結局、「経験と偏見」の鋳型だ。それを踏まえて、そんなものを追い求めすぎて心身を壊さぬよう、寧ろ、鋳型を変えられる人間を目指す方が良さそうだ。

65投稿日: 2025.08.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ完璧などありえない。にもかかわらず完璧を志向し、完璧になれない自分を責め続けていては、心がもたない。だから完璧主義者の心は折れやすい。最初は努力できても、失敗すると、無意識に労力を減らしたり、先延ばししたりする。つまり完璧から遠ざかる行動をとってしまう。そしてまた自責する。 つい最近、ある仕事をとても頑張った。完璧主義的だった。周りの同僚たちが、自分を大いに称賛することを夢想した。しかし実際にはそう上手くいかず、しぶしぶ提出した仕事に対して、いくつかの修正依頼が出た。しばらく経つが、私はまだその修正をせず、他の仕事を優先させている。まさしく先延ばしていることに、この本を読みながら気づいた。 過去に何度同じことを繰り返したように思う。週末に缶詰で勉強しようと意気込んだものの、結局は1分も勉強していない、なんてこともあった。5分でも勉強していれば、完璧に少しは近づいただろうに。 実際に研究では、完璧主義と仕事や学業のパフォーマンスの間の相関が、とても低いことが分かっている。 にもかかわらず、世間が完璧主義者を称賛するのは、「成功者バイアス」である。たしかに成功した著名人はいるが、その裏側に多くの成功していない人がいる。また我々の激しい競争の経済システムが、我々に完璧の仮面を被ることを強制している。 完璧主義には、「他者との関わり」という側面がある。完璧主義者と求道者の違いはここにある。私の場合は、「他者より優れていたい」という欲求がとても強い。身近に自分よりも成功している人がいると、自分が欠陥品のように思えてくる。求道者であれば、このような思考にはならないだろう。

1投稿日: 2025.08.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ1. 完璧主義とは何か (第1部): 完璧主義は、達成不可能な目標を設定し、それに向かって絶え間なく努力することを特徴とします。しかし、真の意味での完璧は存在せず、完璧を目指すこと自体が非合理的であると指摘されています。 「本 当 の 意 味 で の 完 璧 は 、 そ も そ も 定 義 か ら し て 不 合 理 だ 。 完 整 に な る こ と な ど 不 可 能 だ か ら だ 。 え て し て 主 観 的 だ 。」 完璧主義には、自己志向型、他者志向型、社会規定型の3つのタイプが存在し、それぞれ異なる形で現れることが説明されています (ポールとゴードンの研究に基づく)。 完璧主義は、不安症やうつ病といった精神的健康問題と強く関連していることが、近年のメタ分析によって明らかにされています。 「不 安 症 と 正 の 相 閲 が あ り 、 う つ 病 の 増 加 が 予 測 さ れ る こ と が は っ き り し て い る の だ 。」 2. 完璧主義はどこから生まれるのか (第4部): 社会・文化的な要因: 競争的で個人主義的な現代文化は、「解消できない矛盾」を生み出し、人々は理想の自己像を追い求めるようになります (カレン・ホーナイの理論)。 「競 争 的 、 個 人 主 義 的 な 文 化 は 、 人 々 の あ い だ に 待 異 な ジ レ ン マ を 生 む 。 ホ ー ナ イ は そ れ を 、 「 解 消 で き な い 矛 盾 」 だ と い う 。」 消費文化と広告: 絶え間ない消費を促す資本主義経済において、広告は人々の欠乏感を煽り、「あなたはまだそこに達していない」というメッセージを繰り返し伝えます。 「わ た し は 広 告 を 見 て 、 自 分 が ど う 見 え る べ き か が 、 や た ら と 気 に な り だ す 。」 ソーシャルメディアの影響: ソーシャルメディアは、他者の完璧に見える生活を提示することで、社会規定型の完璧主義を増長させる要因となっています。 「イ ン ス タ グ ラ ム を な が め て い る 。 ふ と 、 あ る イ ン フ ル エ ン サ ー の 画 像 に 目 が 留 ま る 。 そ れ は 山 ほ ど の 写 真 の な か か ら 見 栄 え の い い も の だ け を 選 ん で 、 さ ら に い く つ か の 方 法 で 修 正 を 加 え た も の だ っ た が 、 そ の 少 女 に と っ て そ ん な こ と は ど う で も よ か っ た 。」 功績主義: 能力主義的な社会では、個人の価値が業績によって判断されるため、人々は常に完璧な結果を出すようプレッシャーを感じます。 「完 璧 主 義 は 、 能 力 主 義 の 病 を 象 徴 す る 」 「社 会 的 な 地 位 を 得 る た め に 十 分 な 努 力 を し て い る か を 問 う こ と も 求 め て い る か ら だ 。」 家庭環境: 親の過剰な期待は、子供の社会規定型の完璧主義を高める強い要因となることが示唆されています。 「親 の 期 待 度 は 明 ら か に 社 会 規 定 型 の 完 璧 主 義 の レ ベ ル と 正 の 相 閑 ぷ ) な し て い た 。 し か も 、 相 関 の 度 合 い は き わ め て 強 く 、 社 会 規 定 別 の デ ー タ の 半 分 近 く か 親 の J u j 待 に よ る 影 唇 で 説 朋 で き た 。」 不安定な雇用: 現代の不安定な雇用状況も、完璧主義への依存を招く可能性があります。 3. 完璧主義の悪影響: 精神的健康の悪化 (不安、うつ、燃え尽き症候群など)。 対人関係における問題 (過度な執念深さ、敵対心、信頼性の低さなど)。 先延ばし行動: 完璧主義者は失敗を恐れるあまり、タスクを先延ばしにする傾向があります。 「ぐ ず ぐ ず と 先 に 延 ば す の だ と い う 。 た と え ば ソ ー シ ャ ル メ デ ィ ア を チ ェ ッ ク し た り 、 ネ ッ ト シ ョ ッ ピ ン グ を し た り 、 ネ ッ ト フ リ ッ ク ス を 一 気 見 し た り 、 テ ィ ッ ク ト ッ ク の 最 新 の V シ ビ 動 画 で 見 た 料 理 を つ く る 、 と い っ た こ と を す る の だ 。 そ れ ら は み な 、 や る べ き こ と を 避 け る た め の 行 動 だ 。」 成功のパラドックス: 完璧を目指す努力が、かえって成功の機会を潰してしまうことがあります。 「メ タ 分 析 の 結 果 は 、 成 功 の パ ラ ド ッ ク ス を ほ の め か し て い る 。 つ ま り 、 完 膝 主 義 者 が 成 功 を め ざ し て 行 う こ と が 、 逆 に 成 功 の 機 会 を つ ぶ し て し ま う の だ 。」 自己批判の強化と脆弱性の隠蔽。 4. 完璧主義から脱却するために (第12章 & 第13章): ありのままの不完全な自分を受け入れる: 自己受容の重要性が強調されています。 「あ り の ま ま の 不 完 全 な 自 分 を 抱 き し め る に は」 「自 分 を 受 け 入 れ る」 「誰 も が ” 今 の ま ま で 十 分 I だ と 思 う 社会 で 生 き る こ と」 セルフレギュレーションの強化: 完璧主義的な思考パターンに気づき、それを修正するスキルを身につけること。 コンパッション (思いやり) の実践: 自分自身や他者に対して優しくあること。 成長への固執からの解放: GDPなどの経済成長至上主義から脱却し、人間の幸福や社会の進歩を重視する社会への転換。 「ど ん な 代 償 を 払 っ て も 成 長 を 求 め る の は 有 害 で あ り 、 持 続 不 可 能 だ ー ~ そ の た め 、 成 長 に と ら わ れ な い 方 向 に 舵 を 切 ら な け れ ば な ら な い」 ベーシックインカムなどの社会政策: 経済的な不安を軽減することで、完璧主義的なプレッシャーを和らげる可能性。 「収 入 が あ る か ら 働 く と い う 形 に な る 。 そ の た め 、 ま だ 努 力 が 足 り な い と い う 罪 悪 感 や 、 十 分 に な い と い う 羞 恥 心 か ら 解 放 さ れ て 、 の び の び と 生 き ら れ る 。」 ソーシャルメディアとの健全な距離: 意識的に利用時間を制限し、現実世界とのつながりを大切にすること。

0投稿日: 2025.04.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ完璧主義って他人や社会、文化からどう見られているかという方向でも発生するんだ、知らなかった これも教科書にした方が良い

1投稿日: 2024.12.15