総合評価

(15件)| 4 | ||

| 5 | ||

| 3 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログまさか本を書く"技術"を読んで泣くとは! 本を書くつもりはないけど、読みやすいレビューを書く参考になればと思い読み始めたら、マーカーだらけになりました笑 ※ここから先に残酷な描写があります※ もう10年以上前に読んだ石井さんの本で、インドの超貧困社会では、ストリートチルドレンがより稼げるよう、腕を切られたり目を潰されたりしてしている(見た目が可哀想な方が稼げるから。)という実態があることを知った そんなの絶対許せないすぐやめさせないと義憤に駆られたけど(多くの人がそうだと思う)、本を読み進めるにつれ、圧倒的に残酷な現実の前に、そういう正しさは傲慢な押しつけになり得ることを学んだ あの時の衝撃は今でも身体が覚えている この本を読んで、石井さんもその時の取材中に同じ葛藤を経て本にしていたことを知った 本で繋がる不思議な邂逅哉 『取材は自分の価値観を裏付けるものではなく、むしろ破壊するために行うものだという覚悟を持たなければならない。自分の常識や価値観を壊すために、インタビューをするべきなのである。』 I never imagined that The Technique of Writing Books would be the thing that made me cry the hardest this year! lol I don’t plan to write a book myself, but I thought it might help me write clearer reviews, so I started reading it—before I knew it, the pages were full of highlights. ※From here, there’s a cruel depiction※ More than ten years ago, I read one of Ishii-san’s books, where I first learned about the harsh reality in parts of India’s extreme poverty: street children being maimed—having their arms cut off or their eyes put out—because the more pitiable they looked, the more money they could earn. When I learned that such things really happened, I was overwhelmed with indignation: This is unforgivable, it has to be stopped right now. (And I’m sure many others felt the same way.) But as I kept reading, I came to understand that when faced with such overwhelmingly cruel realities, that kind of righteous anger can actually become an arrogant form of imposition. My body still remembers the shock of that realization. And I learned that Ishii-san himself went through the exact same inner conflict during his reporting, and turned that into his book. What a strange and fateful encounter, connected through a book.

92投稿日: 2025.08.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ筆者がこれまでノンフィクションを書くために培った術が余すことなく、結構赤裸々に収められていて、書き手を目指す方々は必読では。と同時に、例示として多数のノンフィクション本が紹介されており読みたい本が急増。『累犯障害者』は特に読みたい。

4投稿日: 2025.08.18 powered by ブクログ

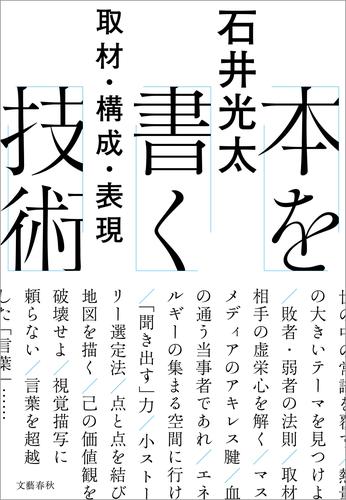

powered by ブクログ本を書く技術 取材・構成・表現 著:石井 光太 出版社:文藝春秋 本を書くために必要なテクニックを学ぶための、数少ない書である そして、その本とはノンフィクションが中心である 人生を変えるほどの衝撃を与える作品を書くために必要なのは、取材力、構成力、表現力の3つだ もっとも、ノンフィクションを書きたいわけでも、それで儲ける気もないのですが、すばやく1冊の本を書けるぐらいの力、長文を書く力はほしいものだとはおもって手に取りました。 ノンフィクションならではの、いろいろな仕掛けがほどこされていて、なるほどと思いました。たのしかった。 やっぱり、文章って奥が深い。言葉って、ある意味恐ろしいと感じました。 ■テーマ 本を書くためのテーマは、新鮮さと、著者の熱量である 作品の主要な登場人物のほとんどが、敗者、弱者、脇役、つまりマイノリティである ■取材 場所を選べ、相手のテリトリから離れた空間から連れ出し、外部の目を完全に遮断し、一対一で話を聞く 取材の準備 ①下調べ、②取材対象の選定、③質問の作成 ■ストーリー 大ストーリーは、1つであるが、小見出しごとに、小ストーリーが複数ある 目線と、距離感 ■記録:ノート術 ICレコーダーよりも、メモ(ノート)を重点におく ノートは、見開き1頁をつかう:左と右とは違うことを記録する 左側に取材で聞いたことを書く 右側に、それ以外のことをメモする 左側に話しの中から見出した小ストーリーを書き、グループ分けする 右側には話題で出てきた以外のことを全部書く 違和感を大事にする 外見、しぐさ、話し方、環境、五感 等々 矛盾をそのまま、矛盾として記録する ■構成 執筆を始めるまでに、作品の全体図のイメージを固め、章立てをある程度細かく決めておく必要がある 三幕構成にする ①設定、事実 ②対立・葛藤、体験 ③解決、意味の変化 取材で得た小ストーリーを取捨選択する 使えるものは残し、使わないものは捨てる テーマをよりシンプルに浮かび上がらせて、読者にとって、読みやすい構成とする 1つの事象を複数の登場人物の目線から描いて見せる ノンフィクションの型 ①謎かけ型 ②英雄の旅型 ③人物伝型 ④体験記型 ⑤群像劇型 ⑥社会派エッセイ型 ⑦社会問題検証型 ⑧資料駆使型 ⑨証言集型 ジャンルを意識する ミステリ、SF,恋愛、青春、冒険、時代、ファンタジー、ホラー等 ■書き出し 冒頭の型がある ①決意表明型 ②前日譚型 ③後日譚型 ④衝撃シーン型 ⑤象徴シーン型 ⑥分岐点型 ⑦内省型 風景人物心理描写 方向性と論理的な言葉で提示 事実を客観的に並べる 質の高い文章表現とは 万人に伝わること 文章にリアリテイがあること テキスト以上の世界を読者に想像させること 五感 ミクロの視点の描写 細部を描くことでリアリテイを追求する 結論、判断、解釈を読者にゆだねるように終わる ①情景描写で終わる ②問いかけで終わる ③To Be Continued で終わる ■推敲 3つのタイミングがある ①小見出しを書き終わった段階 伝えたい内容が適切な順番で書かれているか ②各章を書き終わった段階 複数の小見出しが相関性をもって章としてまとまっているか ③1冊を書き終わった段階 細かな表現の修正 目次 はじめに 書きたい人のための時代 ノンフィクションの基本法則 国語力を表現力へ昇華させる 第1章 テーマの“空白地帯”を見つける―多彩な世界をどう切り取るか? 作品の命脈としてのテーマ 大テーマの”空白地帯”を見つける 代表的な五つの切り込み方 事実の再発見 マイノリティの法則 マスメディアのアキレス腱 書き手にとって必然性はあるか 第2章 「取材力」を身につける―心の言葉を引き出す関係構築術 エネルギーの集まる空間にゆく 取材依頼の雛形 取材にはベストタイミングが存在する 異なるコミュニティーの案内人を探す 話した方が得だと思える状況を演出する インタビューの可否を握る最初の5分 書き手は当事者であり、伝達者であれ 空間がインタビューの質を左右する 「聞く力」から「聞き出す力」へ 第3章 個の「ストーリー」を共有する―自分自身の常識を覆そう 取材で何に着目するべきなのか 下調べのメリットとリスク ノンフィクションにおける「点と線」 自由な発言に潜む意外性こそが鉱脈 取材によって自分の価値観を破壊する 大ストーリーを構成する複数の小ストーリー 相手と同じ目線で世界を見る 相手との距離感 表現が得意な人と不得手な人 共同作業としての言語化 ヤノマミの嬰児殺し 第4章 “脳を活性化”するノート術―何をどう記録するか 記録の取り方は臨機応変に 手書きの四つのメリット 私的ノート術 象徴となる”違和感”を見つける 矛盾を矛盾のまま書き留める 現場ならではの”言い回し”に耳を澄ます 嘘を嘘のまま受け止める 第5章 「構成力」で本は決まる―型の力を借りよう 一冊を書き上げるイメージとは 作家たちの書き進め方 大ストーリーを作る基本構想 小ストーリーの刈り込みと整理 ノンフィクションの主な型 テイストとしてのジャンルを意識する 作品にゴツゴツした手触りを入れる 多彩な表現形式を駆使する 時間軸から解き放たれる 別視点の章をいかに組込むか 物語に引力をつける多視点法 第6章 「見上げて」「驚く」ライティング術―書き手の視座で表現は激変する フィクションの書き出し、ノンフィクションの書き出し プロローグに必要な二つの要素 冒頭の「型」 書き手は全知全能の神ではない ジャーナリズムにおける目線 ジャッジは禁物 リアルタイム・ドキュメントに徹する 著者は腹を切れ 虐げられている人ほど見上げる 第7章 五感描写、キャラクター造形法―作品に命を吹き込む文章表現 質の高い文書表現とは何か 優れた文書は五感に訴える 複数の感覚を使い分ける技術 人物の中に相反する要素を見つける キャラクター造形はデフォルメより抑制 キャラクターは過去によって特徴づける 言葉を超えた「言葉」を書く 家出少女の「大丈夫」の裏にあるもの 言葉を超越する「言葉」 第8章 作品の社会性を掘り下げる―圧倒的なカタルシスを生む 評価される作品とは 作品に社会性を与える テクニックのメリットとデメリット 身体性と人間性 ラストシーンとカタルシス 負の物語には負のカタルシスを 奥深さを作るための推敲 社会的評価を意識すべきか デビューへの道のり 新人賞はドラフト1位 現実に与える影響の責任を負う あとがき 参考文献 ISBN:9784163919133 判型:4-6 ページ数:320ページ 定価:1600円(本体) 2024年10月30日第1刷発行

39投稿日: 2025.07.07 powered by ブクログ

powered by ブクログノンフィクション作家である石井光太さんが書いた、これからノンフィクションを書く人達に向けての本。 ただノート術やインタビューの仕方などは自分の仕事でも活用できそうなお話もあり最後まで面白く読ませてもらいました。あと文中や巻末で紹介された数々のノンフィクション作品も読みたくなりました。お勧めです。

16投稿日: 2025.06.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ読み物として面白かった。有名な作品を引用した説明を読んでいると、その作品を読んでみたくなって積読したのが5冊以上。

4投稿日: 2025.04.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ1. テーマの「空白地帯」を見つける - ノンフィクション作家は、大テーマに対して独自の視点を持つことが求められる。 - 大テーマの中にある「空白地帯」を見つけることで、新たな視点を読者に提供する。 - 井上尚弥選手を題材にした『怪物に出会った日』は、敗れたボクサーたちへのインタビューを通じて異なる側面を描いている。 2. マスメディアとの対抗 - マスメディアが提供する情報は、取材の信頼性やスピードが強みであり、フリーの作家は同じアプローチで対抗することが難しい。 - 自分なりの視点や切り口を持つことが重要であり、常識にとらわれないテーマ設定が求められる。 3. 取材力の重要性 - 取材依頼は、信頼関係を築くために対面で行うことが望ましい。 - インタビューでは、相手との会話を通じて深い情報を引き出すためのスキルが必要。 - 短いコメントや雑談ではなく、深い対話を求めることが重要である。 4. 取材の準備と方法 - 取材前の事前調査が成功の鍵であり、信頼できる文献から情報を収集することが求められる。 - 誰に会うべきか、何を聞くべきかを明確にし、柔軟に対応する準備が必要。 5. ストーリーの共有とキャラクター描写 - 登場人物の弱さや脆さを描くことで、読者の共感を得ることができる。 - キャラクターはストーリーの生命線であり、彼らの行動や感情を丹念に描くことが重要である。 6. 社会性と人間性の掘り下げ - ノンフィクション作品には、社会の現実や人間の本質を描くことが求められる。 - 作品に深みを持たせるためには、時代性、社会性、人間性を結びつけることが重要。 7. 構成力と表現技術 - 本の構成は、読者にとって理解しやすい形で行うことが求められる。 - 物語やテーマに応じて、視点を多様に持つことが効果的である。 - フィクションの手法を取り入れることで、ノンフィクション作品の質を向上させる。 8. リサーチと情報の精査 - 取材で得られた情報は、正確に記録し、必要に応じて整理することが重要である。 - ノート術やICレコーダーの使い方を工夫し、取材の質を高める必要がある。 9. 作品の社会的影響 - ノンフィクションは、社会に対する洞察を提供し、読者に対して強いメッセージを持つ。 - 作品を通して描かれる現実は、読者の意識を変える力を持つ。

0投稿日: 2025.03.06 powered by ブクログ

powered by ブクログノンフィクションの書き方の本。著者は、社会問題を中心に多くの本を上梓するノンフィクション作家。本を書く心構えから、取材や人との接し方、書き方のテクニック、ライターとしてデビューするまで、様々な作家の作品や事例を紹介しながら、本の書き方を指南する。 ノンフィクションは、事実と考察を並べただけではいけない。読者に読ませるような工夫も必要で、構成やストーリー展開を考えるのは小説と同じ。言葉を削り、わかりやすい表現で、12歳の子供にも理解できるように書くことが重要と解く。 ノンフィクションを想定しているが、仕事の業務マニュアルにも応用 できそうな本だと思う。

1投稿日: 2025.02.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ配架場所・貸出状況はこちらからご確認ください。 https://www.cku.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?AL=01436484

0投稿日: 2025.02.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ誰でも文章は書ける 自分の思いを乗せて、世界に発信する 自分の感性は自分だけのもの 書いてみたらいい 30字とかでもいい とにかくやってみる 独自の視点で切り込む 世の常識を覆す その方がおもしろい 批判がある方がおもしろい

7投稿日: 2025.01.14 powered by ブクログ

powered by ブクログノンフィクションの本を書くうえでの重要なポイントを具体的な作品例をもとに説明してくれる。 主旨とは異なるが、普段あまり触れてこなかったノンフィクションというジャンルについて、おもしろそうという気づきを与えてくれた。 技術についても具体例が豊富で理解に苦しむことはないと思う。 一部通ずるところはあるにしろ、フィクションは対象外なので選書の際には注意が必要。

1投稿日: 2025.01.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ本を書く技術が細かく書かれている。 とにかく細かく聞き取り、五感を使って読み手に 伝える。 そのほか取材の大変さなど、作家の方の苦労と努力 は半端じゃないことがわかる。 作家ってやっぱりすごいの一言に尽きる。

1投稿日: 2024.12.18 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ノンフィクション作家になる方法。 取材力、構成力、表現力の三要素。 テーマがまず優先。社会の常識を覆すような力。 毎回ホームランを狙うのではなく、よくあるテーマでも一工夫加えて新規性を出すこと。 マスメディアがたくさん取材しているテーマは空白地帯を見つけないと勝てない。正面からではなく未踏の切り口を探す。 世の中の常識を常に疑う=職業的会議の精神で疑って、取材する。マイノリティから見たことを書く。 取材では謝礼を払うことはない。 発表前に原稿確認はブログ、webニュースなどでの記事を確認して貰う。 書き手の立場を忘れない。美味しい情報、に注意。足下をすくわれる。 ICレコーダーとノートを併用する。 紀行文ではICレコーダーは実質的に不可能。 裁判所は、通常使えないが、記者は黙認されている。 ノートに書くほうがインタビューが充実する。 本は一章ごと、小見出しごとに書きためる。 一冊で12~15万字。5~10章に分ける。小見出しで4000字程度に分けて息継ぎをしながら書く。 完成予想図を先に作っておく。設定、対立・葛藤、解決。 ジャンルを意識して、不要なものは思い切ってけ削る。 冒頭の数行より、プロローグをしっかり書く。 下から見上げて書く。 書き手が人物をジャッジしない。判断は読者に委ねる。 12歳の子どもが読める文章を意識する。 極端なデフォルメはしない。 推敲は、編集者が手を入れてから。 出版社に持ち込むときは完成原稿を渡す。 webや雑誌で書いたモノが評価される。 新人賞を取る。

0投稿日: 2024.12.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ創作に楽を求めることが間違いであることを再認識させてくれる本 ネクストアクション AIに書かせるのではなく、自分の手で書く

0投稿日: 2024.11.30 powered by ブクログ

powered by ブクログテーマを探す。マスメディアの空白地帯を見つける。取材をする。インタビューする相手と同じ目線に立つ。先入の価値観を破壊し、意外性を見逃さない。作品の型を決める。謎かけ、体験記、群像劇等々。構成を練る。章や小見出しを洗い出し少しずつ積み上げる。引き付ける冒頭を書く。風景・人物・心理を描写し、方向性を案内する。文章の質を高める。五感に訴える表現をする。ラストシーンを閉める。願いを込めてカタルシスを作る。…書く技術を知り、ノンフィクションを味わう。語られない作者の労苦や工夫、思いを量り、読む楽しみを一つ増やす。

3投稿日: 2024.11.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ感想 本とは知識の結晶。その人の頭脳の全てをぶつける。それが人に伝わらなくては意味がない。読んでもらう。伝える。それができた時の達成感。

1投稿日: 2024.10.26