総合評価

(7件)| 1 | ||

| 3 | ||

| 3 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

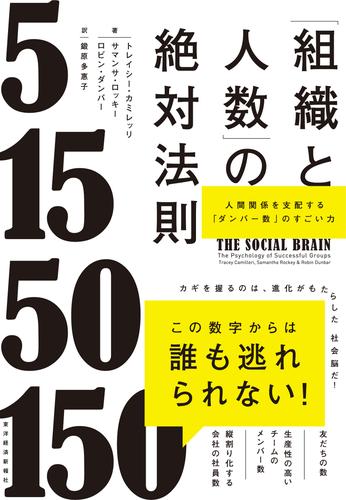

powered by ブクログ生物学的な考え方から組織のあり方、リーダーシップのあり方を説いた一冊。 ダンバー数が150人ということは何となく聞いたことがありましたが、それがどういう意味で現代社会にどう影響をしているかということを改めて知ることができました。 冒頭で、著者はこの本の目的について、このように述べています。 ○私たちの心理と行動が適応しているのは非常に小さな世界であって、現代人が暮らす大都市や仕事をするメガ組織ではないのだ。現代社会においてあらゆる人間の組織が直面するジレンマとストレスは、私たちの本来の姿と現在暮らしている環境間の緊張状態によって生み出されるのだ。これが本書の要諦である。 動物の脳の大きさなどにより社会集団の規模が制約されるという社会脳仮説に従い、有効な組織の規模を研究した結果が、最大数がダンバー数である150人、最小の単位が5人で階層状に広がっていくと説明しています。 それを組織に置き換えたとき、5人、15人、50人、150人という数を目安に効率的な組織人数が異なっているとのことです。これまで組織やその構成人数は目的や戦略によって異なるものだと思っていましたが、進化の仮定から把握できる人数に制限があるという考えは実に興味深く感じます。 そして、その考え方から、組織のリーダーとはどういう存在か、リーダーシップとは何かを述べていますが、これまで見てきたリーダー論とは異なり新鮮でした。 組織がうまくいっていないと感じたら、その規模を疑うというのも面白く、多いに参考になる内容でした。 ▼社会脳仮説とは、ある動物種の脳の大きさと与えられた時間がその種の社会集団の規模を決定する(より正確には制約する)という考え ▼ダンバー数とは、一人の人がある時点で人間らしい関係を維持できる人数の上限を意味する。 この数値はたいてい便宜上150人に丸められる。 ▼ダンバー・グラフの人数 ①5人 ・もっとも親しい友人の数 ・迅速に決断を下すことができ、結果を出すことが重視されるチームに最適な人数 ②15人 ・親友の数 ・多様な情報源とアイデアに恵まれる、ブレインストーミングに適したグループの人数 ③50人 ・良好な関係の友人の数 ・何らかのリーダーシップを必要とせずに、民主的に運営できる集団の最大の人数 ④150人 ・友人の数(ダンバー数) ・この人数を超えると「内集団」と「外集団」に分かれてしまい、互いに対する信頼が薄れる。 <目次> まえがき――社会集団の複雑な力学 第1章 序――生物学を基盤としたリーダーシップ 第2章 組織の規模が変わるとき 第3章 帰属意識 第4章 絆づくり 第5章 メディアとメッセージ 第6章 信頼の深さ 第7章 社会的空間、社会的時間 第8章 理想的な職場をつくる あとがき

47投稿日: 2025.05.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ流し読み。 友情の7本柱。 5人、15人、50人、150人と3倍の法則。 前半は組織の人数の話。ダンパー数とかについて。後半は割と一般的な組織論だった。会社で仲の良い人、コミュニティを作りましょう、会社に来ましょう、みんなで話し合ってイノベーション起こしましょう的な。

2投稿日: 2025.03.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ東洋経済オンラインで存在知り、読んでみた。 ダンバー数、という概念は聞いたことがあったが、何かをやるのに最適な人数について、データも交えての話が興味深い。そこからメディアや環境と組織への影響などにも話が広がっていき、組織が有効に機能するために複数の要素が絡むことを、あらためて思い知らされた。 本編は380ページ弱あるからか、あるいは内容が硬めだからか、読み進めるのは結構時間がかかった。

2投稿日: 2025.01.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ私はビジネス書を読む時に、おっ!と思う箇所にマーカー入れるが、久しぶりに沢山の箇所に入れた。ただ、中盤からはタイトルとからは離れて行ったリーダー論になってしまった感はある。

1投稿日: 2024.12.30 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

なぜ組織の人員が増えると物事がうまく進まなくなるなるのか、について事例や研究結果を交えて答えてくれる本。 組織が成功する要因を、目的、文化、学習、価値観、帰属意識、つながりの6要素とするスライブモデルを提案している。 噛み砕いてしまえば、居心地の良い職場、気のおける同僚を作ろう、一緒の空間で仕事をしよう、ということだが、 それを丁寧に解説、理論立てて説明している。 読んでいて面白く、職場に対する気持ちが変わる本。 生来のコミュ障にはかなり辛い内容ではある。コミュ障はメンタライジング能力低いか、ダンバー数の上限が人よりも低いのだろうか。

1投稿日: 2024.12.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ『宗教の起源』の方が面白かったかな。ビジネスとなると、動物としてのヒトと資本主義信仰者としての人間が混ざるがゆえに、なんとも歯切れの悪い部分があることは否めないのではないか。ただ、組織を構成する人数単位について、慎重である企業はそうありふれていないので、人数単位によるなんらかの組織設計方針があってもいいかもしれない。

1投稿日: 2024.12.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ本書の要約は以下だが、5人というのは、古来中国の兵隊の最小グループ、江戸時代の日本の五人組に通じると思う。 5人 もっとも親しい友人の数。迅速に判断を下すことができ、結果を出すことが重視されるチームに最適な人数。 15人 親友の数。多様な情報源とアイデアに恵まれる、ブレインストーミングに適したグループの人数。 50人 良好な関係の友人の数。何らかのリーダーシップを必要とせずに、民主的に運営できる集団の最大の人数。 150人 友人の数(ダンバー数)。この人数を超えると「内集団」と「外集団」に分かれてしまい、互いに対する信頼が薄れる。

1投稿日: 2024.12.04