総合評価

(7件)| 3 | ||

| 2 | ||

| 1 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ<OPAC> https://opac.jp.net/Opac/NZ07RHV2FVFkRq0-73eaBwfieml/l5KzD6SaATYwaKOi7i9iioyK9Z/description.html

0投稿日: 2025.10.31 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本は、現代アメリカ資本主義の変質を解剖している。 著者は、1980年代以降に広がった「株主価値最大化(MSV)」というイデオロギーが、企業経営・資本市場・投資家行動を同じ方向に収束させ、企業の内部留保を再投資から自社株買い・配当に振り向ける構造を作ったと指摘。 経営者はストックオプション利益のために株価を上げ、機関投資家は短期リターンを求め、アクティビストは還元圧力を強める。 →このように三者が結託した「協調的略奪」が米国経済を短期志向に変えてしまった。結果、研究開発や設備投資は停滞し、賃金も上がらず、格差が拡大し、経済の成長エンジンが痩せ細ったと警告している。 著者は最後に、自社株買い規制、経営者報酬の改革、取締役会の再構成、税制改革、利益の再配分といった具体策を示し、「株主価値は結果であり、目的ではない」という原点に立ち戻るよう提言。 アメリカで起きた「株主第一主義」の行き過ぎが、実は成長を損なったという指摘は、日本企業にとっても示唆的。日本は2010年代に米国型ガバナンスを急速に導入し、今まさに配当・自社株買いが急増中。「還元=善」という単純図式から一歩進み、成長投資と還元のバランスを取る視点が不可欠。

4投稿日: 2025.09.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本ではアクティビストが大活躍で、多くの企業が自社株買いと高配当により、アクティビティスト達に利益を上納し、彼等が去った後は、株価低迷と余裕資金不足により、イノベーションと成長が阻害されている。また、株価上昇により,一見成功しているように見える企業も恩恵を受けているのは株主と倫理観を失って株式報酬を謳歌する経営者達だけで、労働分配率の低下による消費低迷を招いている。そろそろこの悪循環に気付くべきだと思う。

0投稿日: 2025.08.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ( オンラインコミュニティ「Book Bar for Leaders」内で紹介 https://www.bizmentor.jp/bookbar )

0投稿日: 2025.05.12 powered by ブクログ

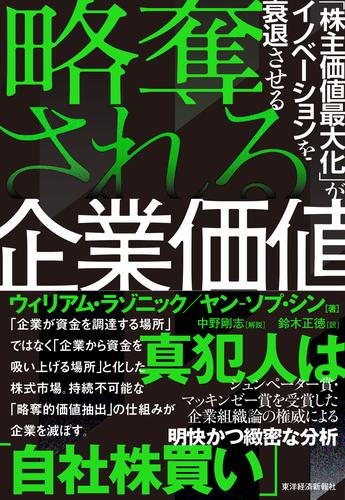

powered by ブクログウィリアム・ラゾニックは革新的企業の理論を構築した企業組織論の研究者。 2010年にシュンペーター賞 2014年にマッキンゼー賞 「株主価値最大化」がイノベーションを衰退させる 1980年代に登場した 株主価値最大化 maximizing shareholder value MSV 企業の資源配分のイデオロギーが、持続的繁栄の社会的基盤を弱体化させた 雇用の不安定 所得の不平等 生産性の伸び悩み を生じさせた 価値創造とは、生産性向上の本質である 内部留保と再投資 終身雇用 ↓ 削減と分配 株主価値の最大化によって この基盤にあったものが新自由主義 株主価値最大化がもたらした失敗の歴史 1980年代以降 コーポレートガバナンス改革の名のもとに 株主利益を最大化すべく 機関投資家の企業に対する支配力を高める制度改革が行われた 特に 公的年金基金は最も熱心な実践者となった 過去40年間におよぶ改革の結果 アメリカ企業は、生産性の伸びにもかかわらず 賃金はほぼ伸びなくなり 所得格差は甚だしいものになってしまった 345 ラゾニックは 過去40年間のアメリカ企業組織の変遷を 価値を創造して利益を生み出す組織から 価値を奪い取ることで利益を生み出す組織へと変貌していった失敗の歴史として描いている 失敗の歴史の基盤となったのが株主価値の最大化というイデオロギーだ 348 1990年代以降の日本は 80年代以降のアメリカの改革をモデルとして 一連のコーポレートガバナンス改革を行ってきた 当然の結果として アメリカの失敗を後追いしてきた 資本金10億縁以上の日本の大企業は 1997年から2018年に 株主の配当金を約6.2倍に増やした 従業員給与は 1997年を100とすれば、2018年は96へと減少した 設備投資もほぼ同様に減少した

0投稿日: 2025.04.13 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

内部留保と再投資、から、削減と分配、へ変化したことがイノベーションが起きないことの原因である。 完全競争状態の矛盾=どうやって独占が出現するのかを説明していない。企業の生産性の違いを考慮していない。 シュンペーターは、完全競争は劣った者であり、理想的な効率性のモデルではない=イノベーションの道筋がない。 イノベーションは不確実、集団的、累積的、なもの。 特許は幼稚産業保護論の関税と同じ。イノベーションの理論を前提にしている。 過去には、そのように保護して生まれた巨大産業がたくさんあった。パシフィック鉄道、AT&T、航空路線、高速道路、インターネット、など。インフラ投資として、大学(1862年のモリルランドグラント法により、土地が隔週に付与された)。農業試験場、衛生研究所、など。 もともと株式市場の役割は、投機資金の調達ではなく、オーナー企業の出資者への投資回収手段だった。今は、所有と経営の分離によって、資金調達の場となっている。 そのため、企業の目的が価値創造ではなく、価値抽出変化した。M&Aのための通貨としての株式。 ストックオプションの普及。ストックオプションを貰うことで、株価の上昇と経営陣の利害が一致した。 株主価値の最大化=株主は唯一の残余請求権者。 株式市場を動かす要因がイノベーションではなく、投機や株価操作になった。 自社株買いをすることで、株価が上がる=ストックオプションを行使するチャンスになる。 企業は確定拠出年金にして、キャッシュアウトを容易にした。 公的年金は確定給付型なので、積立不足の可能性がある。そのため株主行動として市場から高い利回りを要求する。機関投資家は、価値創造と価値抽出の違いがわからない。価値抽出しても株価が上がれば利害は一致する。 株主価値最大化というスローガンは価値創造と価値抽出を区別できない。 巨大インデックスファンドは議決権行使助言会社のいいなりになる。その結果、価値抽出に拍車がかかる。 ヘッジファンドのアクティビストはさらにそれに加担する。 一般株主は、常に市場から逃げられるので、リスクを負っていない。エージェント理論のリスク負担者は、一般株主だが実は、そうなっていない。 提案事項 自社株買いの禁止、経営者報酬の再設計、株式型報酬の禁止。 ビジネススクールで、エージェント理論ではなくイノベーション理論の教育をする。 株主民主主義が破綻している。法人税制の改革。 ストックオプションと自社株買いの組合せが、イノベーションへの傷害になっている。価値を奪い取る組織。 日本も,失われた30年の間に、それを追従した。 1997年ストックオプションの導入、自社株買いが取締役会で決定できる、労働者派遣法、確定拠出年金、NISAの導入、など。 ガバナンスコードでROE経営を重視すると、株主還元で分母の自己資本を毀損する方が、ROEが高くなる。 金融機関との関係が深い旧来型の企業と、外国人株主の影響が強い企業では、賃金のレベルが違う。 配当金は6.2倍に増えたが給与は0.96、設備投資も同じくらい減った。

0投稿日: 2024.12.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ2024/10/01「略奪される企業価値」☆ Predatory Value Extraction 略奪する 価値 抽出 ウィリアム・ラゾニック ヤン・ソプ・シン 株主価値最大化がInnovationを衰退させる 株主還元「高配当」「自社株買い」が株主分配率を引き上げる 賃金と投資は抑制され、成長エネルギーを喪失している これは私の最近の持論 まさにこの通り しかも新古典派経済学のインチキさと併せて糞味噌 ただ既成の学問として新古典派経済学は君臨している恐ろしさ 本書は大学院ゼミText並みのレベル ノートを取りながら熟読したい 2024/10/11「略奪される企業価値」☆ Predatory Value Extraction 略奪する 価値 抽出 ウィリアム・ラゾニック ヤン・ソプ・シン 現代経済学・経営学の傑作 「株主価値至上主義」へのアンチテーゼ 問題提起は先鋭的・本質的 現代社会を根底から覆す革命の書 本来は「企業価値の最大化=Innovation実現」が企業の使命である しかし現実は「株主価値の最大化」が至上命題 資本の論理は「価値創造」から「価値収奪」に変質してしまった。 生み出されたキャッシュフローは株主と経営者が独占、 投資は抑制されInnovation力は低下 賃金は抑制され家計は貧しく消費は不活発となる それらの結果、マクロ経済は停滞状態へ陥っていく ⇒誤ったパラダイム・イデオロギーである「株主価値最大化主義」を放棄しなければならない 2024/10/25 イデオロギーは①理念②経済原理がセット 本書と併せて「20世紀経済史」を読むのが必須 ①新自由主義 ②株主価値至上主義

1投稿日: 2024.10.25