総合評価

(14件)| 3 | ||

| 6 | ||

| 4 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ啓光図書室の貸出状況が確認できます 図書館OPACへ⇒https://opac.lib.setsunan.ac.jp/iwjs0021op2/BB50371145 他校地の本の取り寄せも可能です

0投稿日: 2025.11.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ今回はオルゴール店の店主を中心としておらず、なんとなく話の一部にモブのように出てくる感じで、少し物足りなさを感じました。 個人的にはゆびきりが一番好きな話でした。

1投稿日: 2025.10.25 powered by ブクログ

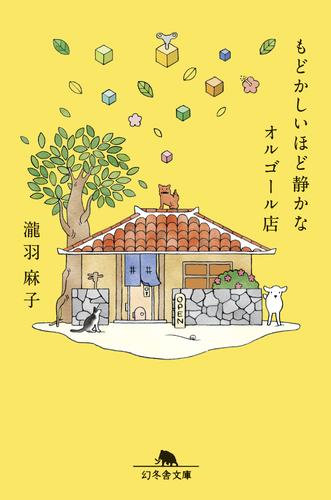

powered by ブクログ『ありえないほどうるさいオルゴール店』の続編。舞台は北の運河の街から南の珊瑚礁の小さな島へ。「ガジュマルの店」と呼ばれるオルゴール店の店主はお客様の心に流れる音楽を聞くことが出来る。ここを訪れるお客は、言葉でうまく言い表せないもどかしい気持ちを、心の中の音楽を通して気づき、思いを解きほぐしていく。 店主とお客さんのやりとりが説教くさくなくて自然で優しい。優しく澄んだオルゴールの音色で、大切な思い出の曲が流れてきたら、人生の悲しみや痛みも和らいでいくかもしれない。 私も自分の中にある曲をオルゴールにしてもらいたくなりました。一体何が流れているのか、店主に聞いてもらいたい。ちょっとだけ、タロット占いなどに似てるような気がします。

10投稿日: 2025.10.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ記憶に、心に残る「音楽」をオルゴールに仕立ててくれるお店の話。「音楽」を中心に出てくる登場人物たちの奥底を覗き込む感じがする。 自分の「音楽」ってどんなだろうと考えて、ちゃんと覗き込む勇気が結局持てなくって、きゅーっとなった。

0投稿日: 2025.10.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ前作「ありえないほどうるさいオルゴール店」の続編。前作がよかったのでこちらも楽しみでした。 「カナンタ」「バカンス」「からっぽ」「みちづれ」がよかったです。 これまた前作と同様、続きぐ気になるよーというお話がいくつかあったし、ババ様の過去のお話はもっと読みたかった。 なんといっても「ありえないほどうるさいオルゴール店」の一番初めに収められていた「よりみち」からこの本の最後に収められていた「みちづれ」が繋がっていたことにやられました。素敵。 どちらの本も他の人に勧めたいなと思いました。

0投稿日: 2025.09.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ前作からだいぶ時が流れたらしく、まだ小さな男の子と耳の聞こえない我が子を思うお母さんが購入したオルゴールを成長した男の子(もう社会人になる!)修理に持ってくる。小樽から南の島へ移転しても、耳利きの店主の店は、大事な音楽を聞かせてくれる。 ババ様のストーリー、なんだか切なかった。

0投稿日: 2025.06.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ前作からガラッと移転して南の地方の離島なんですね。のんびりした南国景色が浮かぶような描写。どの話も良かった。特に「ゆびきり」がかわいい。 「みちづれ」は前作から続いてるお話。最初はわからなかったけど読んでるうちに思い出した。お母さんにとってはあのときのオルゴールがとても大事なものになってたんだね。

0投稿日: 2025.04.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ素敵な話がいっぱいで心が温かくなった。 前作の『ありえないほどうるさいオルゴール店』を読んでから読んだ方がより楽しめると思う!

1投稿日: 2025.03.09 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

続編と知らずに読んでしまった。こちらだけでも楽しめたが、最後のお話は前作と繋がっているようだったので先に読めたらもっと良かったかも。 ゆびきり のユリがオルゴールを交換して持っていったところと、 みちづれ の妹のオルゴールからも同じ曲が流れたところが特に好き。

1投稿日: 2025.01.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ余韻を残してくれる作品。 この余韻がまるでメロディのような感じ。 初めて瀧羽さんの作品を読みました。 タイトルに引かれて購入。 優しい作品でした。 続編と知らず前作も読みたい。 私の中に流れる曲は何だろうなぁ。 考えた事もなかったな。

34投稿日: 2025.01.20 powered by ブクログ

powered by ブクログあなたは、『心の中にはどんな音楽が鳴っている』か知っていますか? (*˙ᵕ˙*)え? あなたも私もそれぞれに好きな音楽があると思います。この世には数多の音楽がある以上、それは人によってバラバラです。ロックが好きな人がいれば、演歌が好きな方もいらっしゃるでしょう。いやいやクラシックしかないですよ、という方もいるかもしれません。 しかし、人の心の中を覗き見できない以上、そんな人それぞれの音楽が何なのかは普通には知ることができません。もちろん、口に出して語れば別ですが、人によってはメロディーはわかってもその曲が何かがわからなくなっている場合もあるかもしれません。しかし、例えタイトルが分からずともその人にとってそれは欠かせない音楽である、そういう場合もあると思います。 さてここに、『心の中にはどんな音楽が鳴っている』かを聞くことのできる店主が営む『オルゴール店』が登場する物語があります。『南の島』を舞台にするこの作品。7人の主人公それぞれの『音楽』を聞くこの作品。そしてそれは、そんな『音楽』をもとに『世界にたったひとつ、あなただけのオルゴールを作ってみませんか?』と描かれていく「もどかしいほど静かなオルゴール店」を見る物語です。 『こんにちは』と、『ほの暗い店内に』『遠慮がちに足を踏み入れた』のは主人公の祐生(ゆうせい)。『ちょっとお待ち下さい』と『奥から返答があ』る中、『傍らに置かれたテーブルに』目をやる祐生は、『ご自分やご家族との思い出の品として、またプレゼントとしても最適です。世界にたったひとつ、あなただけのオルゴールを作ってみませんか?』と書かれた『チラシに手を伸ばし』ます。そんな時、『すみません。お待たせしました』と、現れた『黒いエプロンをつけた男』に、『書留です』と『手に持っていた茶封筒を差し出し』ます。『人口四百人ばかりの島では誰もが顔見知り』であり、『仕事柄、顔と名前が一致するのみならず、どこに住んでいるのかも頭に入っている』という祐生。『書留の受取証に認印をもらった後、少し立ち話をした』祐生は、チラシの『「お客様にぴったりの音楽」をすすめてもらえる』という記載について『難しそうですね』と訊きます。それに、『いえいえ、そんな複雑なことをするわけじゃないですから。僕はただ、お客様の心の中に流れている音楽を聴かせていただくだけで』と返す男性の言葉を聞いて『どういう意味だろう。ここのところ、頭の中でずっと流れ続けている曲なら』『あるのだが』と思う祐生。 場面は変わり、配達をすませ、『郵便局まで引き返』す途中、『ババ様』、『おお、ユウか。ひさしぶりだね』と『島の子どもたちの間では』『不老不死だとまことしやかに言われている』『ババ様』に出会った祐生。『島神様にお仕えしている』、『一般的な表現でいえば神主か巫女あたりが近い』という『ババ様』は、『島神様への供物』とされる『歌と花』、『歌うことと花を捧げること』を『具体的な役目』としています。『ここには古くから歌い継がれてきた島唄がいくつもある』という中、『ほとんど意味がわからない』ものの『歌っているうちに覚えてしまう』『島唄』があります。『ガジュマルの店が新しくなったよ。ババ様、知ってる?』とオルゴール店のことを話す祐生はチラシを見せますが『こんな細かい字は読めないよ。あんた、読んでおくれ』と言われてしまいます。そして、オルゴール店のことを話す中、『店のひとは、心の中に流れてる音楽を聴くとか言ってたけどね。どういう意味かな?』と訊く祐生に『ひとつ作ってもらったらどうだい』と言う『ババ様』。『ババ様にも聞こえるわけ?その、心の中に流れてる音楽、ってやつ』と訊く祐生に『そんなわけないだろう』と言う『ババ様』は『うっすらと微笑』みながら『さっき聞こえたのさ、あんたが走ってきたときにね。練習かい?』と続けます。『かっと頬がほてり』『無言で下を向いた』祐生は、『練習していたわけではない。気がついたらこれが頭の中で鳴っているのだ』と『島唄の中でも人気のある一曲』、『カナンタ』のことを思います。『求婚の歌』という『カナンタ』。『那奈美にも最近会ってないね。元気かい?』と訊く『ババ様』に『うん』と『短く答えた祐生の肩を』『ぽんとたた』く『ババ』は『まあ、がんばんなさい』と言います。『祐生の幼なじみ』という那奈美とは、『幼稚園から中学校まで、唯一の同級生で』した。『親どうしも仲がよく、友達というより家族みたいに育った』という那奈美のことを『実の兄や姉よりも近しく感じ』てきた祐生。そんな二人は中学を卒業したあと、『そろって本島の高校に進』みましたが『新しい暮らしに』戸惑います。『離島出身の子どもはいじめられることもあるので気をつけろ、と兄たち卒業生からおどされてもいた』祐生でしたが、それは杞憂に終わります。それこそが大地の存在でした。『お前、でかいな!』、『おれ、大地。よろしくな』と『入学式の日』に話しかけてきた大地は、『クラスの人気者』となり、一方で祐生が困ったタイミングでさまざまに助けてくれます。そして、『那奈美もまじえて出かけたり』する中に、『ひと見知りの那奈美も』変化し、『いつもよりよく笑い、口数も増え』ました。そして、半年後のある日、『那奈美のことが好きなんだ』、『本人に伝えるより先に、祐生に向かってそう告白した』大地は『つきあいたいと思ってる』と続けます。『寝耳に水で、うろたえた。思い返せば、自分がうろたえてるという事実にもまた、うろたえていたのかもしれない』という祐生。『なあ、祐生はどう思う?』と言う大地に『どうって、おれに聞かれても』と『かろうじて答え』る祐生。そんな祐生の青春の先の物語が描かれていきます…という最初の短編〈カナンタ〉。すべての短編に登場するオルゴール店の存在を絶妙に浮かび上がらせる好編でした。 “珊瑚礁の島にある、通称「ガジュマルの店」。ここでは、’お客様の心にある音楽’が聞こえる店主が、あなただけのためのオルゴールを仕立ててくれる。初恋の人を想い続ける郵便屋さん、音楽を捨てたミュージシャン、島の神様と話せるババ様。それぞれの心に流れていた’音’が、彼らの大切な記憶を呼び起こす ー。感動の奇跡に出合える七編”と内容紹介にうたわれるこの作品。2018年5月刊行の「ありえないほどうるさいオルゴール店」に続くシリーズ第二作として2021年7月に刊行されています。 そんなこの作品には前作に続き『オルゴール店』が登場します。まずはこのシリーズに欠かすことのできないこの『オルゴール店』についてまとめておきましょう。 ● オルゴール店『ガジュマルの店』ってどんな店? ・店名の由来: 『入口の脇にそびえ立つ大木にちなんで、ガジュマルの店、と島民には呼ばれていた』。 ・店の外観・内観: 『小さな店だ。入口から正面奥のレジ台まで、数歩で足りる。レジの真後ろにもうひとつ出入口があって、藍染めののれんがかかっている。左右の壁は棚で覆われ、大小の透明な箱が何段にもわたって並んでいる』。 ・購入方法: 『器械の種類とあわせ、曲目と外箱も決めていただきます。曲目は、既製品の中から選ぶことも、お好きなメロディーをオーダーメイドで作ることもできます。ご相談いただければ、耳利きの職人が、お客様にぴったりの音楽をおすすめします。外箱は色や素材を選べるほか、絵を描いたり飾りつけをしたりもできます』。 ・価格帯: 『器械や箱の種類によって、千円台から数十万円の高級品まで、ばらつきがある』。 おおよそイメージができるかと思いますが、『島民』と記されているところが一つのポイントとなりますが、その前に第一作の舞台を振り返っておきましょう。私、さてさてはレビューでこんな風に記しています。 “都市名は一切登場しませんが、『北の街』、『運河に沿った石畳の小路』、『異国情緒の漂う石造りの建物や倉庫が並び』、『昔は海運で栄えた』といった記述、そして短編間で共通の舞台となるのが『オルゴール店』ということで、間違いなく北海道の”小樽”を舞台にした物語と言ってよいと思います”。 そうです。第一作は北国を舞台にした物語でした。それに対してこの第二作は、『南の島』が舞台になっています。幾つか記述を抜き出してみましょう。 ・『珊瑚礁でできたこの島には大小の砂浜がある』。 ・『人口四百人ばかりの島では誰もが顔見知りだ』。 ・『入口の前に、南国らしい鮮やかな緑の葉をつけた大木が、店を守るかのように枝を広げている』。 前作同様具体的な地名は一切顔を出しませんが、そこに描かれていくのは第一作とは全く異なる雰囲気感の中に描かれる物語です。〈解説〉の宮田愛萌さんは、”今作ではオルゴール店のある場所は南の島に移り、太陽の光や熱をところどころに感じさせる物語だった”と記されていますが、この雰囲気感の違いは間違いなく物語の印象を大きく変えていきます。 しかし一方で変化しないものもあります。それこそが、ファンタジーを思わせるかのような『オルゴール店』の店主が語るこんな一言に隠されています。 『僕は耳がよすぎるみたいなんです。なんにもしないでいると、そばにいるひとたちの音楽が聞こえてきてしまって』 『心の中に流れてる音楽』とも説明されますが、店主は『オルゴール店』を訪れた客それぞれの『音楽』を聞き取り、それを『お客様にぴったりの音楽』としておすすめしてくれる、これがこの作品の肝になる部分です。まさしくファンタジーであり、この設定から物語が紡ぎ上げられていくことがよくわかります。私は第一作の感想に”起点もの”という言葉を用いています。主人公が何かをきっかけに再び前を向いて歩き始める”起点もの”は、青山美智子さんの作品群が有名ですが、第一作も間違いなくその地平線上に立つ物語でした。しかし、この第二作はどうも印象が異なります。『オルゴール店』は登場しますが第一作ほどには前に出ません。短編によっては極論登場しなくても良いと言えるものさえあります。私は第一作のある意味でパターン化された”起点もの”な物語に魅せられたため、なんだか違和感を感じたのは事実です。そうです。この作品は単に『南の島』に舞台を移しただけでなく、ファンタジー色が薄まり、また『オルゴール店』を描く描写が引っ込んだことで、島に暮らすさまざまな人の生き様に、より光が当てられる物語になっているのです。 この作品は7つの短編が『オルゴール店』と『南の島』を共通点に緩く繋がる連作短編を構成していますが、その中から3つの短編を見てみましょう。 ・〈バカンス〉: 『飛行機を降りたら、そこはまだ夏だった』と、『南の島』へやってきたのは主人公の理央。『お姉ちゃん、ひさしぶり』と妹の結衣に迎えられた理央は、妹が暮らすアパートへと向かいます。『仕事の予定が急に変わってまとまった休みがとれた』と結衣に説明する理央は、一方で『体調不良を理由に欠勤した部下が南の島にいると知ったら』『どんな顔をするだろう』と上司のことを思います。『どうせなら、お義兄さんも一緒に来ればよかったのに』と言う妹に『返事が一拍遅れ』、『心なしか』声を『うわず』らせながら『いや、あっちも会社があるから』と返す理央は、『それより、結衣は最近どうなの?』と『攻撃は最大の防御』と思いつつ、妹に話を向けます…。 ・〈ハミング〉: 『島の祭を見るのは、これで二度目になる』、『今回は、夏至の祭だ』と、『夏至』のことを思うのは主人公のハンナ。『十二月ともなると、朝十時頃にようやっと顔を見せた太陽が昼の三時を待たずに沈んでしまう』という母国のことを思うハンナは夫と出会った時のことを思い出します。『広場の隅にかがみこんでいた』男性に『あなたは日本人ですか?』と声をかけたハンナ。『大学で日本語のクラスを履修したハンナは、そのことをきっかけに『夫』となるその男性を意識しはじめます。『理科大学の附属研究所に勤めている』という男性は『地面に生えている草を観察』していたのでした。やがて、男性に『僕と一緒に、日本に来てくれませんか』と言われたハンナは…。 ・〈みちづれ〉: 『ご兄妹?』と『にこやかに話しかけられ』、『はい』と『短く答える』のは主人公の咲那。『ふたりとも学生さん』と訊かれ『わたしは高校生で、兄は大学生です』と答える咲那は『話が長びいたら面倒くさい』と思います。『四月から、咲耶は大学生に、兄は社会人になる』中、『三泊四日の「卒業旅行」』に『島』へと旅する咲那。『ふたりで旅行する機会なんてこの先いつあるかわからない』と兄の提案を受けたものの『うまく立ち回れるか自信がない』という咲那。その後、船で島に着く際『見知らぬ中年男』との間で一件が起こります。そして、落ち着いた中『怒るなよ』と言う兄。しかし『声が出てい』るわけではありません。『兄は声で話すかわりに手話を使』います…。 三つの短編はいずれも舞台こそ『南の島』ですが、主人公の境遇も『島』に関係する事情も異なります。〈バカンス〉の主人公・理央は、『夫』との間に何かしら問題があったことを匂わせつつ『島』に暮らす妹のもとを訪れます。〈ハミング〉の主人公・ハンナは北欧に暮らしていたものの、そこを訪れた植物学者の夫に『僕と一緒に、日本に来てくれませんか』と言われ『島』に移り住みます。そして、『みちづれ』の主人公・咲耶は、兄と『島』にふたり旅で訪れますが、兄には聴覚障害があることが匂わされます。いずれの短編でもそれぞれの主人公は何かしらの悩みを抱えています。それは、物語の中で徐々に明かされていきますが、彼らは『島』の滞在の中で『オルゴール店』を知り訪れる先で、それぞれの『心の中に流れる音楽』の存在が浮かび上がります。上記した通り、ここに上記したファンタジーにも繋がる物語が描かれていくのですが、この作品は第一作とは違い、『オルゴール店』の存在が相当に希薄です。最後の短編でもある〈みちづれ〉こそ、第一作と繋がりを持つ短編が故の存在感を見せますが全体としてはそれぞれの主人公の生き様を描く物語が圧倒的に前面に出たままに展開していきます。そう、そこには「もどかしいほど静かなオルゴール店」という書名そのままに、『オルゴール店』がまるでバックグラウンドミュージックかのごとく描かれる中に、それぞれの主人公たちが苦悩に一区切りをつけることが柔らかく暗示される物語が描かれていました。 『店のひとは、心の中に流れてる音楽を聴くとか言ってたけどね。どういう意味かな?』 『心の中に流れてる音楽』を聞くことのできる店主がいるという『オルゴール店』がそれぞれの短編に描かれていくこの作品。そこには、7人の主人公がそれぞれの境遇に思いを深める中に『南の島』で過ごす姿が描かれていました。舞台が北国から『南の島』に移って雰囲気感が一新されたこの作品。一作目に比べて随分と『オルゴール店』の印象が薄くなってしまったこの作品。 書名の『もどかしいほど静か』に納得させられる読後感。もう少し『オルゴール店』が前面に出て欲しかったと感じる、そんな作品でした。

249投稿日: 2024.12.16 powered by ブクログ

powered by ブクログお客様の心の中に流れている音楽が聞こえるという風変わりな店主のいるオルゴール店、通称「ガジュマルの店」。 その店では、世界でたったひとつその人だけに合ったオルゴールを作ってくれるという。 今回の舞台は、珊瑚礁でできた南の島。 読んでいくうちに、少しずつ島の人たちがつながっているのがわかってきて、次にどんな人が登場するのか楽しみになっていました。 幼なじみを想い続ける郵便配達員、音楽の夢を捨てて島にやってきたミュージシャン、島の神様と話せるババ様と呼ばれる女性など、7編の静かな物語たちが心に沁みてきます。 少し寂しさを抱えた人たちの心をつなぐオルゴールの音。 とっても控え目で優しい短編集です。

44投稿日: 2024.11.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ前作「ありえないほどうるさいオルゴール店」から楽しみにしていた。 前作は北の街、今回は南の島へやってきた店主。7つの短編。 その人の心の中に流れている音楽をオルゴールにしてくれるオルゴール店。 ひとつひとつの物語の風景とその人の歩んでいる人生の風景を 丁寧に表現していて その記憶の中にある想いの音楽を思い起こさせてくれる。 いろんな年代の人たちの歩んできたいろんな人生の中にある音楽。 堪能しました。。温かかった。。人の温かさが伝わってきた。 前回のタイトルの「うるさい」から「静かな」へのシフトチェンジになっていた理由が読んでいくうちに垣間見れる。 最後の物語には ちょっとしたサプライズがあってワクワクしました♪

1投稿日: 2024.10.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ前作を読んだのは本書の単行本が発売された頃。 書店に並んでいた単行本を横目に前作の文庫本を購入。 「いつか次の作品を読もう」と思っていた。 嬉しいことに文庫本になって発売されたので購入して読んだ。 「あれっ。こんな感じの作品だったっけ。」と思ってしまった。 前作はもう少し感動、共感出来たような。 残念ながら今回はあまり心に響かなかった。 そんな中でも最後の作品「みちずれ」は、前作の登場人物が出てきて、思い出しながら懐かしみながら読めたのは嬉しかった。

25投稿日: 2024.09.28