総合評価

(13件)| 5 | ||

| 3 | ||

| 2 | ||

| 2 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ何度でも言いますが、言葉というのはただの「道具」です。道具であるからには、使い方を学ばねばならないし、手入れも怠れない。その使命が終わったのなら、潔く手放す。この本には40の「フェイクな言葉」が紹介されています。手癖に塗れ、なんとなく、もともとの位置付けを忘れられた言葉たち。私たちはともすれば、考えるエネルギーを使うことを意識的にも無意識的にも忌避して、現状に甘んじてしまいます。そうやって慣れ親しんだ環境に居着くことに払うコストの大きさを、この本は示唆してくれました。各項目は独立しているので、少しずつ読み進めるのもいいですし、気になったところから始めるのもいいと思います。「よりマシ」な未来を選ぶことができるよう、考え、学び続けなければならないですね。

58投稿日: 2025.07.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ政治学者であり教授でもある著者があらゆる事柄について世間で蔓延しているフェイクについて自身の知見などを交えて書いた一冊。 自身が専門とする政治はもちろんのこと、選挙や人間関係やPTA活動やスポーツに至るまで様々なことについて真実を見極めるべき情報を本書で知ることが出来ました。 不登校についての考え方や男性と女性の提出物の違い、政治学者の著者が言う民主主義の目的や教授として今の教育に必要なものなど専門家としての著者ならではの目線や指摘は参考になりました。 また、諸外国と比べて公職選挙法を軸とした日本の選挙制度の問題点や問題と課題のことばの違い、民主主義の目的や責任を取ることの本当の意味なども示唆に富むもので興味深いものだと感じました。 また政治学者としての知見として政治家を評価する基準や憲法や法律が政治家優位に解釈されているとも感じるとともに選挙に行くことによって自分の意思を政治に反映させることやヒトラーの独裁政権が生まれた事実などを知ることが出来ました。 本書を読んで情報を鵜呑みにするのではなく情報を入手して自身で考えることがフェイクに騙されないために重要なことだと感じた一冊でした。

1投稿日: 2025.07.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ2025.04.20 日々のモヤモヤしている世情について言語化してもらいありがとうございました。 というのが感想。 考え方に同意できるかどうかは全く別のテーマだと思う。

2投稿日: 2025.04.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ日常は淡々と営まれている。ルーティンで行動する中で微かに変化する空間の肌触りを感じる。だからなのか、人は常に供給される情報の中から劇的や刺激的なものを好んでしまいがち、そこには多分に野次馬根性も見え隠れして愚痴や悪口を叩いてしまう。これが対面する井戸端会議の範疇なら許容できるが、匿名のSNS界隈に及んでしまうとそこにフェイクや捏造が混入してしまいがち、そこから陰謀論などタチの悪さが芽生えてしまう。そこを見抜く術を筆者・岡田憲治は低姿勢な言葉で紡ぎ上げていく。真面目で茶化す。その対象は権力者や常識と称される偏見や差別であり、本当のデモクラシー精神を私たちの心にそっと添えてくれる。このざわざわする信念が私たちの日常を活性させていく。

1投稿日: 2025.01.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ●「フェイク論」と謳っているが、フェイクニュースとは何か、フェイクに騙されないためにはどうすべきかなどを論じたものではなく、昨今話題を引きやすい「フェイク」という言葉を使って、著者の政治論を述べたものに過ぎない内容であった。

0投稿日: 2025.01.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

陰謀論をささやく人たちの共通点は、善意はともかく「世界を変えなくてはならない」という気持ちと、「私は世界を知り尽くすことができる」という傲慢さである。最適解といういかがわしいものが常にこの世に存在すると過信するもの、それがないと「知が成立しない」と不安になる者たちを「可能な限り育てない」ために(大学)教育がこの世に存在する。

0投稿日: 2025.01.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ前書きに「フェイクにあふれた社会を1ミリでも改善するために」とある。トランプという一切のエビデンスを示すこともないフェイクを発する公人に、数千万の人が投票したという事実には「Why?」と問う事すら無力感を持った著者。しかし彼はあきらめてはいない。 ・指導や規則を守る真面目な学生は女子が多い。 その通りとしか思えないが、これは女性としてこの社会で生まれ育ってきた者たちの”政治的対応”だという。つまり今のような男性社会で少しでも男性と対等に評価されるために身に着けた無意識の選択の結果だと考えられる。(著者は大学教授である) ・ヒトラーは民主的に誕生した独裁者である。 これもそう信じてきたが、ヒトラーが首相になった時点でもナチスの議席は33%しかなかった。さらにあの国会議事堂炎上事件後の国家緊急権を行使したのちの選挙でもナチスは過半数に届かなかった。ではなぜ議席の2/3が必要な憲法改正が出来たか。それは警察権力を握ったヒトラーが議決の時、共産党議員(81議席)社民党議員(26議席)中央党議員(1議席)を議場から排除したから。 この二つの例でも、事実を現しているが、実は違うという例が詳細に書かれている。 著者が政治学者なので、後半特に政治に関する実に的確な指摘(多くの有権者が政治不信を極め、もうどうしようもない、どうでもいいと考えてしまっている。政治の最悪の事態[もう誰でも一緒。我々には民主制は無理だという考えがこの国を覆う]を避けるためには、短期間で各政党が協力できる舞台を作る。 そして著者は「社会的保守主義者」だという。自分がこうなんじゃないかと思ってきた私の考えを一言で表すような言葉に大きく頷いた。 「今の日本における”保守主義”は政治思想ではなく政治態度に過ぎず、保守すべき価値の合意が存在しない。」 私がブクログ上でさんざん書いてきて忌み嫌う、アベ的なエセ保守というものを上品に書くとこうなるわけだ。 使わせて頂きたい。

0投稿日: 2024.12.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこれ、フェイクでくくるかなあ。。。 世の中で常識と思われていることと、実際は違うのだ、ということを 50個のコラムで解説する良書。 フェイクじゃないだろう、、、 PTAは任意団体、辞めてもいい、ことを皆が知らないのは、フェイクじゃなくて 思い込みじゃないの? まあ、確かに、為政者が、都合のいいように皆に思い込ませている、というのは あるけれど、、 と、本の構成にはケチをつけたけれど、内容はいい。 特に、ヒトラーが民主主義の手続きを経てナチスを完成させたくだり。 まさにここ数日の韓国の政変、戒厳令はそれをなぞりかねないモノだった。 議会を止め、憲法を書き換え、、、これが大統領の権限でできそうだった。 国会議員が気付いて国会に入り込み、これを議決で阻止したから事なきを得たが、 もし大統領の意向が軍隊に浸透していて議員を国会にいれなければ、 韓国は大統領の独裁国家になってもおかしくなかった。 まさかナチスのようにはならないだろうが、北朝鮮との関係がどうなったか、、 なんてことを想起させる文章を書いているので、非常に良い読み物。 括りがフェイクじゃなあ、、 フェイク1 現実とは、目の前で起こっていることそのもの フェイク2 PTAは、教育委員会や公立学校の下部組織 フェイク3 NPOは非営利団体だから利益を出してはいけない フェイク4 スポーツ報道は、今日もスポーツの話を伝えている フェイク5 ベースボールは依然として日本の国民的娯楽の王様 フェイク6 どんな事態にも対応できるマニュアルを活用するのがリーダー

1投稿日: 2024.12.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ当たり前のこと、ニュースで流れること、誇張されている事が多いと改めて実感させられました。一歩引いて考えることが大事ですね。統計的にも下がっているのに。 昔は些細なこともニュースにならず世の中の末端の人までは伝わらなかったことが今では調べればSNSを使えば知ることが出来る。そのために人の意見に騙されやすい気がしてます。 フェイクなのかフェイクじゃないのかしっかり見極めて世論を捉えていこうと思いました。

7投稿日: 2024.09.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ「PTAは任意団体です」「戦争の反対語は対話です」「民主主義と多数決はあまり関係がない」その他、もやもやした事象に対して明確な視点が書かれている。政治的な話になると抽象的な箇所で付いていけなくなる箇所があったが、それは私の知識経験不足から来るものか。日々の生活で政治のハテナにも目を向けて考える、自分が腑に落ちることを心掛けて行きたい

0投稿日: 2024.09.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ信じていたことや、額面通りに受け取ったことの中にフェイクがあることを知り、自分の無知さや平和ボケさを再認識しました。 これからはニュースを垂れ流しにするのではなく、自分の頭で考え、調べていきます。

15投稿日: 2024.09.22 powered by ブクログ

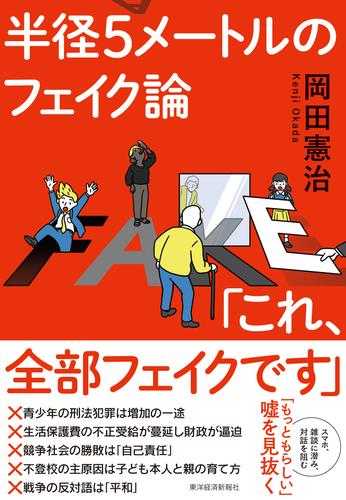

powered by ブクログ「これ、全部フェイクです」 言いたいことをギュッと凝縮したキャッチーなサブタイトルと真っ赤な表紙に目を引かれ、目次にパラパラ目を通せば身近なことから世界のことまでテーマはいろいろ幅広い。著者の本を読むのは9冊目だから少しは慣れているつもりだけれど、「全部フェイク」がどこに着地するのか?と思っていたらそう来ましたか!そうですよね! 安易に着地せず、宙ぶらりんで行きましょう! 色分けなど各所に読みやすい工夫がされているのも良き。

6投稿日: 2024.08.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ●なぜ気になったか メディアからの情報は、実際に自分が確かめて確証を持てたものではないので、フェイクでは?、と疑う気持ちを持って受けとめるべきかもしれない。そんな考えをさらに深める参考とするため読んでみたい ●読了感想 うーん、まぁ、そう捉えられることもあるけど、そうでないこともあるよね、と思うフェイク決めつけが多く、性に合わない内容で途中からは流し見。置かれた状況や考え方でフェイクかどうか変わることも多いと気づかされた #半径5メートルのフェイク論 #岡田憲治 24/7/31出版 https://amzn.to/3YlOZhn

6投稿日: 2024.08.07