総合評価

(36件)| 5 | ||

| 10 | ||

| 12 | ||

| 4 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログhttps://paz-library.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=00060968

0投稿日: 2025.10.20 powered by ブクログ

powered by ブクログエンパシーとシンパシーの違いは理解出来たと思う テーマがあっちこっちと変わるので何の話だっけとなる事があった エンパシーのデメリットの話が面白かった 他人の立場に立ち過ぎると自分の考えがなくなるというのは鋭い指摘 エンパシーを全ての人間に対して適用して良いのかという線引きは難しい 論理がなく異常な思考の持ち主とかの立場に立っても疲弊するだけだろうし また凶悪犯に対してもどこまで入り込んで良いのかも考えもの

0投稿日: 2025.10.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ話がいろんな方向に向いているのでなかなか読みにくい本だった。 他者の靴を履いてみる経験は 怒られている時ではなく 赤ちゃんの周りみたいな 安心できる場所でこそ教えられる 保育園のときから 感情に名前をつけてあげる 自分を基点として エンパシーを働かせられる人間になる 意外に難しいことなのかもしれないと思った

1投稿日: 2025.09.23 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

コロナ後の世界で、あらためて“エンパシーとは?”を考えてみた書。 “エンパシー”という言葉は、本書で初めて聞きました。日本語では“共感”と訳されることが多いそうですが、“共感”には“シンパシー”もあります。その二つは違うのは勿論ですが、一般に“エンパシー”の定義が揺らいでいる様です。というのも、“エンパシー”という言葉が出来たのは、ほんの100年ほど前の事であり、元々はドイツ語であったそうです。 そんな事から、“エンパシーとは”という事が語られていくのですが、“アナーキズム”という言葉も多用されている事には驚きました。“アナーキズム”と言うと、テロと結びつくイメージですが、どうも、ただ“アナーキズム”と言った場合は“=テロ”では無いようですね。もっとも、アナーキズムに関連して出てくる歴史上の人物の名前が、テロリストとして記憶されている人物なので、どうしてもテロのイメージはぬぐえないんですけどね。 それと、“エンパシー”がコロナ禍の頃の話で語られていたのですが、その話は分かりやすかったですね。平時では見向きもされていない人たちが、急にエッセンシャルワーカーとか言われて脚光を浴び、称賛されていく流れは頷くばかりでした。

0投稿日: 2025.08.31 powered by ブクログ

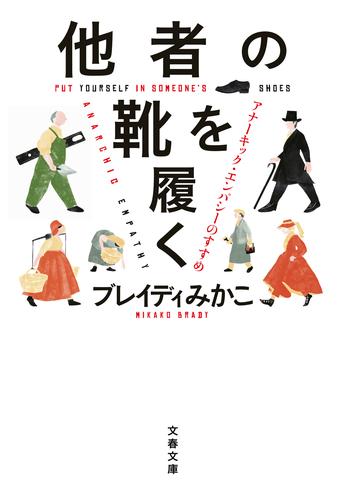

powered by ブクログ『他者の靴を履く アナーキック・エンパシーのすすめ』は、英国在住の著者ブレイディみかこ氏が「エンパシー(他者の感情や経験を理解する能力)」について深く考察した書籍です。この本では、エンパシーの重要性やその限界、そして社会における役割について、多角的な視点から論じられています。 主な内容とポイント: エンパシーとシンパシーの違い: エンパシー:意見や背景が異なる他者の立場に立ち、その感情や経験を理解しようとする知的能力。 シンパシー:他者に対する同情や共感といった感情的な反応。 著者は、エンパシーは訓練によって身につけることができるスキルであり、シンパシーとは異なると述べています。 朝日新聞デジタルブック エンパシーの光と影: ポジティブな側面:他者の立場を理解することで、社会的な対立を和らげ、協力関係を築く基盤となる。 ネガティブな側面:過度なエンパシーは自己喪失を招く可能性があり、相手に感情移入しすぎることで自分自身の価値観や立場を見失う危険性がある。 ノート アナーキック・エンパシーの提唱: アナーキー(無政府主義):権威や支配から自由であること、自らを統治することを意味する。 アナーキック・エンパシー:他者を理解しつつも、自分自身の価値観や立場をしっかりと持ち、相互理解と自己統治を両立させる姿勢。 Q-B 著者は、エンパシーとアナーキーは相互補完的であり、他者を理解しつつも自分を見失わないバランスが重要であると述べています。 エンパシーの社会的意義: エンパシーは民主主義社会の基盤であり、多様な意見や背景を持つ人々が共存するために不可欠な能力である。 教育現場でのエンパシー育成の重要性が指摘されており、英国では幼少期から他者の感情を理解する訓練が行われている。 朝日新聞デジタルブック 本書は、他者を理解することの大切さと、その際に自分自身を見失わないための指針を示しています。多様性が求められる現代社会において、エンパシーと自己のバランスを保つことの重要性を再認識させてくれる一冊です。

0投稿日: 2025.08.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ私たちはエンパシーを使っているのか使われているのか。人のために使うのか自分のために使うのか。 エンパシーって何?状態から読み始めたが、ブレイディみかこさんと豊富な文献を旅しながら、社会や自己に思いを巡らせることができる。

1投稿日: 2025.08.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ意見の異なる相手を理解する能力の「エンパシー」について様々な角度で考えるこの1冊、自分の関心ど真ん中ですごく興味深かった。 ただ、「他者の顔色を窺う」ことになり、抑圧的にはならないよう、自分は自分、と「他者とは決して混ざらない」ことを意識し、「その上で他者が何を考えているかを想像・理解しようとする」ことが大事と、アナキズムの思想も同時に持つことを説いているのが、海外からの視点という感じで新鮮。 これからの時代は、自分も他人も楽しく、というのがキーワードになっていきそう。 あらゆる哲学書、時には小説も引用され、実際の歴史や事例もたくさん盛り込まれていて情報量が多いので、読みやすいのだけど一度読むだけでは内容がまだしっかり血肉になっていないように思う。 2回目も読み直して、自分の言葉でアナーキック・エンパシーを語れるようにしたい。

35投稿日: 2025.06.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ●2024年5月18日、東大【第97回】五月祭。東京大学・書籍部にあった。 ●2025年6月13日、猫丸さんからいいねがついて、この本を思い出した。というか登録した記憶すらない。すごくレビュー増えてて、かつレビューにいいねも多いので注目されてるようす。

1投稿日: 2025.05.28 powered by ブクログ

powered by ブクログエンパシーがメインで論じられている本だと思っていたが、アナキズムも副題として存在感を放っていた。 客観性を保ちながら、自分の意見もしっかり言えるような人間性を育てることと、それを受け入れることができる社会が必要的なことかな? 章が多く、一つ一つ要は何が言いたいの?と目的が見えなくなる書き方なので、最後考えをまとめるのに少し苦慮した。

2投稿日: 2025.05.01 powered by ブクログ

powered by ブクログエンパシーとは、他者の感情は他者に属するものであると考え、自分の解釈を押し付けず、他者の生活を、彼らが属する集団の歴史的なコンテクストの中で理解することである。同一化とは違い、それは自己を投影したり、喪失したりするものではない。 これを技術と呼び、「人」に還元される利他的な行為となり、そして民主主義へと繋がっていく。 そして、他者を理解することで自己理解にも繋がり、結局は利己的になる。 誰かのことを蔑む前に、決めつける前に、その人の靴を履いてみよう! さて、民主主義ときいて私は真っ先に、成田悠輔著「22世紀の民主主義」の中の一節、 「民主主義という理念の背景には、「メディアや教育を通じてそれなりにしっかりと考えて判断できる人々が、集まって議論した上で投票して何をやるか決める」という人間観・社会観がある。」 という主張を思い出した。 しかし、本書ではエンパシーの根幹は民主主義であるとして、グレーバーの書籍を引用し 「重要なのは普通の人々が討議の場に集まって座り込み、自分たちの課題に自分たちで対処できるということを、さらにまた、無理だったということになるとしても、彼らには試してみる権利があるのだということを、私たちが心から信じることだ。」 と語り、まさに子どもたちがこれと同じことを、緑色のブランケットを囲んで教育プログラムの一環として実践しているという。 そこでは大人たちは、子どもたちに試してみる権利があるということを心から信じなければいけないと。 つまり、成田の主張する民主主義における人間観・社会観というのはまさに、本書で語られているエンパシー能力ではないか! とい思い至った。 専門的知識やGDPをあげるのに役立つだけの教育を受けても、それは結局狭い範囲での議論しか生まず、民主主義にとって本当に大切なのは、他者について想像する能力ではないのか。 私たちは子どものころから協調性や集団生活でのふるまいを教わるけれど、誰かのおかれた状況について考えるとき「自分ならこうされたら、こういう気持ちになるからあの子もそうだよ」を正しい道徳観として強調する。 この考えこそが正しい正義だと振りかざす。けれど、そういった決めつけがマイノリティーに疎外感を与えていることに気づかないし、異質なもの(自分ごととして捉えられないもの)を排除し、はてには憎み、それが憎悪の連鎖になったりもする。 エンパシーは技術である。技術であるからには、学んで修練していくことが必要不可欠だ。 それを怠らないように、私も努力し続けよう。

1投稿日: 2025.04.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ難しい言い回しは使われないが、聞きなじみのない用語はかなり多く出てくる。また、(社会派)エッセイとしてみれば、とても読みやすい。冒頭は必ず、自身の具体的な観察、行動、日常から始まり、気づきを提示して、考察を深めていく。このあたりは技術の確かさだと感じた。 さらに、著者の読書量の多さには驚いた。

12投稿日: 2025.03.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ超超超おもしろかったし超大事本になった!!!私はこれを何度も読み返す。 人からの「こんなことあったんだよね〜ひどくない?」みたいな、一緒になって怒ったり憎んだり可哀想がったりしてよ、みたいな言葉の同調だけ求められるみたいな、別に自分の意見は求められてなくて話すのは誰にでもで良いんだろうな〜共感さえしてくれれば、みたいなエピソードトークが共感できないというかしたくなくて超苦手で嫌だな〜、でもそれが出来ないなんて私には愛が足りないのかな?出来ないといけないもんなのかな?私はなぜこの人を理解できない(時にはしたくない)のかな?みたいな日常のコミュニケーションをきっかけとして「共感」というテーマに関心がすごくあったのだが、そもそも感情的な同調(シンパシー)と他人の立場に立ってその状況を想像して理解したりすること(エンパシー)が別れてるんだ、と考えるだけでめちゃくちゃ楽になった。 でも他者が今ネガティブな気持ちになっている!とかそういうのは敏感に感じ取って自分もそういうような気持ちになってしまう(ミラーリングしてしまう)から勝手に不必要にシンパシーしてしまっていることもめちゃくちゃたくさんあるということにも気づけた!! 今は自分の実体験に照らし合わせてこれを理解したけど、もっとたくさんのことをエンパシーで考えていけるようになりたい。

4投稿日: 2025.03.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ家族に勧められ、軽いエッセイを読む気持ちで手を出したら想像以上に骨太で難しいテーマを扱った本であった。(おかげで読了まで思ったより時間がかかった) 内容はエンパシーという、他者の靴を履いてみる営みについて。 私は元々まわりと価値観がズレていると感じることが多く、いわゆる共感力が著しく低いタイプなのだが、この本で主に語られるエンパシーは一般に「共感」と言われる時の同調的なもののことではなく、他者のそれらを想像・理解する「能力」(その結果同調できなくてもOK)だということで、経験や努力によって向上させられるとのこと。これには全く励まされた。 SNSではドデカい主語で他者を決めつけ糾弾している人をよく見かけるが、そのような人にぜひお勧めしたい一冊。多くの人が知っての通り、糾弾をリピートしても解決には繋がらないため、何かを解決したいと考えているならエンパシーを働かせて地道な落とし所を探るのが結局最良なのだろう。

1投稿日: 2025.02.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ悲しいくらいに、読みにくく、面白くはなかった。 人におすすめも出来ないかもしれない。。 「他者の靴を履く」というエンパシーの概念に触れるには、「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」の方が断然おすすめ。 1章の「外して、広げる」と2章の「溶かして、変える」までは割と楽しく読めて、「なるほど、やっぱりブレイディみかこさんの考え方は素敵だなあ」と思いながら読んでいたのだが、4章の「彼女にはエンパシーがなかった」で筆者が猛烈なサッチャー批判をはじめたところからは全然楽しく読めなかった。 筆者は、サッチャーが彼女の政治で置いてけぼりにして切り捨てた「地べた」の人々側の思想の持ち主で、サッチャー政権を地べた視点から一方的に批判している。 民主主義のあり方を語るならば、深掘りすべきはサッチャー政権に如何に問題があったかではなく、そもそも(サッチャーやトランプのような不適切な指導者を選んでしまうような)今の民主主義国家の仕組み自体に問題がある、ということではないかと思う。 さらにサッチャー政権に関しては、見方によっては一概に間違いだらけだったと批判できるものでも無いように感じた。 国民の投票によって選ばれた政党のトップが政治を行う今の民主主義国家の仕組みは、そもそもがマイノリティを切り捨てる構造になっていると私は思う。国民の100%が納得できる政治を行うなんて、自分には不可能だと分かっているからこそ、政治家はマイノリティよりもマジョリティ、お金がない人よりもある人を選択してその人優先の政治を行うのではないか。 筆者はエンパシーを持ったアナーキーな個人の集合体の話し合いによって物事を決めることこそが、民主主義のあるべき姿だと語っているが、億単位の国民がいる国家で、全員の話し合いによってそれぞれが納得できる落とし所を見つけるなんてあまりに非現実的だと思う。 また、著者はエンパシーの「闇堕ち」といって、エンパシーの負の側面にも言及しているが、エンパシーが知性、リーダーシップ、コミュ力などと同じく、努力によって鍛えることが可能な「能力」なのであれば、それをどのように使うかによって、物事をプラスにもマイナスにも引っ張っていく力があるのは、回りくどい説明をせずとも自明のように思えた。 最後に、とても良いと思った前半部分の本文の箇所を引用する。 「思い切り利己的であることと、思い切り利他的であることは、実のところ繋がっているのではないか」 「誰かの靴を履くためには自分の靴を脱がなければならないように、人が変わるときには古い自分が溶ける必要がある。言葉には、それを溶かす力がある。」

3投稿日: 2025.02.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ2025年3冊目。 去年12月に買ってた本。インスタの書評に惹かれて買ってみた。 にしてもこれ難しいな笑 「他者の靴を履く」ってフレーズ、どこかで聞き覚えあるなておもてたけど読んで思い出した。同じ著者ブレイディみかこさんの、『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の中で使われてたわ。 相手の立場に立って考える 的な意味やと捉えてるんやけど、その、「エンパシー」について丸々1冊書いた本。 理解出来へんところが多かったという意味で☆は3つ。 ワガママに自分の靴だけ履いてってことをせず、分かるかどうかは置いといて一旦他人の靴も履いて、それで判断する(judge)みたいなプロセス。 頭では分かっても実践できるかはまた別で意識してこって思いました。

1投稿日: 2025.02.11 powered by ブクログ

powered by ブクログSympathy-Empathy 「人の気持ちになって」「他人の立場に立って」をめちゃくちゃ深堀りした本。 アナーキズムは破天荒ではないし、エンパシーと一口に言っても。 でもでも他人のことを…やっぱ「尊重」かな。同調/賛成/共感、大いに結構だけど「わかんないけど何とかやっていく」ために。

1投稿日: 2025.01.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ主語が大きい、という言いかたを最近よく聞くようになったと思いませんか。「言語化」とかも。言葉にすることを言語化と言語化した人がいるんですよね。 すでにあった言葉そのものや、組み合わせを変えただけとか、その略称であるものが急に流行り出すことがよくあるが、その用例が時代にばしっと決まったから広まっているのだと思う。誰もが持っていたモヤモヤにシンデレラフィットした言葉。そのひとつが、ヒット作『ぼくはイエローでホワイトで、ときどきブルー』で日本中に広まった「エンパシー」。 エンパシーのエバンジェリストと化してしまった著者が、このエンパシーを定義し、用法を示し、アナーキズムと結びつけて世に送り出しなおすための、思考の道筋の本。意図して広めたものでないのに、まずはその営みついて、とても誠実だと思う。 はっきり言って、政治的関心が極めて少なく、国際情勢にもめっぽう疎く、世界史もてんで知識のない自分は、この本に書いてあることをざぶざぶとじゃーじゃーと取りこぼしながら読んだ。 日本語として文の意味にわからないことは一つもない。が入ってこない。学生時代、今は難しくても何か実りがあると思って通読した本がたくさんあるが、きちんと読めていないので、今の血肉には跡形もない。せめて、こんなことが書いてあったとぼんやりでも覚えてれば再読できるのに、それもない。読書や、学んでいくことってとても難しい。よっぽどの探求者か才覚者でなければ、全くの入門者とよく学んでいる人が同じ本を読んではだめだ。ただしそれはどうしても入り混じって並んでいて、多くの人は個別最適化な学びのための優秀なガイドを見つけられていないはず。 自分の読書や関心として、そういえば社会科学全般が苦手なのだった。苦手というのは嫌いというのではなく「暗い」、真っ暗闇。端的にいうと政治やフェミニズムのことを書かれると「思想が強い」と思ってしまって怖いのだ。日本は、イギリスは。右は、左は。男は、女は。主題が大きいとその先が入ってこない。そこに引いてあるソースも選り好んで主張を補足するために集められた研がれた武装のように思えてしまう。 怖いと思うのは何故か、自分の立ち位置が定まっていないからで、ラベリングされる不安や、特定の立場に簡単に(しかも知らないうちに)懐柔される危機感があるからだ。それは立場をあえて定めていないのとは全く違うこと。何が違うか、自分は地図も持っていなくて、ここは暗くて、どこにいるのかも何があるのかもわからないということだ。 この本はそういうものでない、全然違うだろうということはわかる。自分は読むための文脈を全く持っていないというだけのここまでの話。 そこでこの本を自分の中でこう位置付けたいと思った。 ・なぜここまで社会的関心を持たないままきたのか を問うきっかけにしてくれたものだと。「社会」って今まさにその中にいるのに、どうして自分ごととして引き入れられていないのだろう、引き入れないままでよいのか。 まず第一歩として、「思想が強い」で終わらせないための自分の言葉を探していきたいと思う。 人それぞれで終わらせない、人それぞれから始めていこうという哲学者の永井玲衣さんの言葉が拠り所となっているので。 ただしちょっと気持ちが疲れたので次は文芸の本を持って殻に閉じよう。一歩下がろう。 新しい文脈と地図を手に入れたらそのときまたこの本と出会い直します。 ---- 読書メモだが、岸政彦さんの生活の本、松村圭一郎さんの『くらしのアナキズム』、栗原康さんの本などが自分のとっかかりとして合っているのではと予感がある。 町田康さんの『告白』は史上最高傑作だし、とても気になっていた坂上香さんのプリズン・サークルプログラムにも言及があった、坂上さんのティーン向けの本も読みたい。

1投稿日: 2024.12.26 powered by ブクログ

powered by ブクログエンパシーは学習と訓練で身につけられるスキルである。他者の経験を想像し一緒に体験することで新たな世界を知り、複合的な視点を持てるようになり、ある瞬間の過去・未来・代替を想像できる。自由な個人が自由に協働するアナーキーな話し合いに必要不可欠なスキルである。 エンパシーの識別からはじまり、教育や経済など多面的に語られていて、必ずしもエンパシー=善というわけではない、ということもわかりました。

1投稿日: 2024.12.01 powered by ブクログ

powered by ブクログぼくはイエローで〜の軽く読める感じで思ってたのが、学問的な研究の話が多くて読みきれなかった。 赤ちゃんからエンパシーを学ぶプログラムは興味がでた。

1投稿日: 2024.11.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ『ぼくはイエロー〜』や対談本を先に読んだので、それらに比べると難しかった。エンパシーについて様々な識者の方々の意見を紹介しておられるが、どの主張も揚げ足取りというか、それだけ人によって定義が異なる言葉であると実感。目先の利益に惑わされて行動しても結果として自分の利益を損なっている、との記述にハッとした。利己的=悪ではない。バランスが大事。身近なところから始める民主主義は是非実践したい。自分が楽だからトップダウンにしがちだが、それでは子どもの自主性は育たない。

2投稿日: 2024.10.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白いテーマだし興味深く読んだけど、そもそも小難しいので理解が追いつかなくて何度も読み返しつつ読了。 人間とはおかしな生き物だなと、、、

1投稿日: 2024.09.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ毒と愛のある軽快でリズムの良いブレディみかこさんの新刊を楽しみにしていましたが、今回はエンパシーの深掘りがテーマで、自分が期待している内容では無かった。時間を置いてもう一度読んでみたい。

1投稿日: 2024.09.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本語では「共感」と一括りにされて、意味を誤解されやすいけれど、この先多様性と持続可能性を意識した社会を全人類が作り上げていかなければならない中で、みかこさんが本の中で書いているエンパシーというスキルを身につけておくことがとても重要に思える。 最後の教育的取組はとても興味深かった。 緑色のマットを広げて、民主主義を実現する。 他人を慮るのではなく、自分と他者の意見をすり合わせ理解し、調和する努力をすることが皆が安心して暮らせる社会を実現させるのではないかと感じた。

1投稿日: 2024.08.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ文学者というより学術者からの意見で、一回読んで心に残ったのは人間はそもそもカオスという文。それだけでも価値はあるけど、横文字が多いことを覚悟の上で読まないと途中で挫折する。

1投稿日: 2024.07.22 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

読了するのに少し時間が掛かったけれど、非常に興味深い一冊だった 実はまだ「僕はイエローでホワイトで、ちょっとブルー」は未読なんだけど

1投稿日: 2024.07.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ僕はイエローで。。を読んでからの、この本だったので、あまりのギャップに、、、めっちゃ頭に入ってこなかった。。

1投稿日: 2024.07.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白かったけれど、テーマのややこしさからか結局何について話していたんだっけとはなってしまうような内容だった

1投稿日: 2024.07.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ正直言って、難しかったです。でも凄く大切な事。 まずは、自分自身の本当の気持ちや意見を判り言葉にできるのかというところ。 昭和世代は特にそうかもしれませんが、自分で考える事に慣れていない人が多いと思います。自分の意見を表現できるようにして、他の人達の意見も理解できるようになるのが理想的ですね。

5投稿日: 2024.07.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

他者の靴を履くこと=「エンパシー」 エンパシーという言葉の意味をよく知らずに読みましたが、「きっとどの人にとっても何かしら思い当たる節があるだろう」というような事例が取り上げられていて、腑に落ちるものが多かったです。攻撃的な上司、政府のあり方、行き過ぎた自己責任論、差別・・・日々の生活で感じるモヤモヤの正体が少し明らかになったように思います。 同時に、今までエンパシー搾取によって自己を喪失してしまっていたことが何度あっただろうかと振り返らずにはいられませんでした。 ↓ゾッとした文章の引用です。 『エンパシーを搾取されきった状態になると、人は政権に従順になり、その決定に抗う人々が他者への思いやりのない「邪悪な人」に見えてくる。それがエスカレートすると自警団のようなやり方で「邪悪な人」たちを攻撃さえするようになるのかもしれない。彼らはもはや自己を喪失し、政権を握る人々を映す鏡となっているのだ。』 ー246ページ

3投稿日: 2024.06.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ何も知らずにタイトル買いでした。なんとなく宴会で酔っ払って他人の靴を履いて平気で帰る人の話かなと思っていたら笑、意外に骨太の本でした。 「他人の靴を履く」と言うのはイギリスのことわざで、相手の立場で物事を考えるという意味のことわざ。そこにある共感からシンパシーとエンパシーの違いから、政治の事やらコロナの事やら自主差別の事やら、ほんと、多岐にわたる考察が刺激的な一冊でした。

2投稿日: 2024.06.23 powered by ブクログ

powered by ブクログようやっと読了。かなり時間がかかった。 あまりにも私に理解力が無さすぎて2回読んだ。もう1回読んでもいいかもしれない。1回目さらっと、2回目じっくり作戦は英断だった。 他者の靴を履くこと、他者の立場に立って想像してみること、それってかなり難しい。どういうことなのか、どうしたら正解なのかが最近の悩み。その答えを求めてこの本を読んだけれど、結局エンパシーを働かせるってめちゃ難しい、という結論になった。最初に戻ってきた。 そもそも自分にしっかりした軸がないとダメ。 軸がしっかりした人がどれくらいいるのだろうという話で。でないと自分がなくなってしまう。 他人軸になりがちな私は、自分の靴を持っているのだろうか、とも思った。もしかしたらすぐ脱げてしまう突っ掛けサンダルのようなものなのかもしれない。まずはしっかりした靴を履かねば。 そしてやはり、理解できないことも受け入れないといけない。分からないことを分からないこととして、自分の中に置いておく。個人的にこれはかなり胆力が必要に感じる。 曖昧さ耐性がなさすぎるから、なんでも「judge」してしまうんだな。自分の中に白黒だけでなく、グレーなことを置いておく場所を作らなくてはいけない。

6投稿日: 2024.06.16 powered by ブクログ

powered by ブクログエンパシー論の昨今の知見や研究成果が取り上げられ興味深かったが、アナーキックがようやく終盤に議題にあがると「僕はイエロー」の延長線上とは言えない領野で他著にあたって掘り下げてみたい内容だった。再読。

1投稿日: 2024.06.15 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「他者の靴を履く」能力、エンパシーというものがどのような場面でどう発揮されてきたか(例えばコロナ禍や災害時の自助活動atイギリス)、またどういう場面に有効に働くだろうか、ということを一冊かけて説明してくれる本。伊藤野枝や金子文子などの名も見られる。個人的には、『顔の見える相手の靴は履きやすいのではないか?』『ネイティブ・アメリカンの民主主義を例に引きつつ、「世界中を飛び回る人間」のほうにエンパシーを強めに置くのはどうしてか?』という疑問が読中あった。後者は「エンパシーを闇堕ちさせないために」で解決されたが(ネイティブ・アメリカンの社会を(断片ながら)想像するに、かれらはだれもの顔が「見えている」)、前者はまだしこりのように残っている。が、この本には、「人間が他の条件下に生きる人間を「自分の同類」と見ずに、殺戮あるいは無関心を繰り返す」問題の、解決の糸口があると思う。

1投稿日: 2024.06.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ読み終えた〜‼︎ 『ぼくはイエローで…』は子どもでも読めるようにわかりやすく書いてあったので私でもスッと入ったが今回の続編は大人向けの社会学みたいな本…?買っちゃったから最後まで頑張って読んだけどところどころ??? まぁそういうところはサッと流して… 結局、エンパシーって良いもの悪いもの? 自己をしっかり理解し自分の意思をしっかり持ってからのエンパシー(他者の靴を履いてみる)っていうこと? 人間ひとりでは生きられないのだから多様性の中で理解できないようなこともどこかで折り合いをつけていくってことかなぁ〜?

5投稿日: 2024.06.03 powered by ブクログ

powered by ブクログEmpathyという語に、題名の「他者の靴を履く」という定義をあてたことから始まる本。コロナ禍の社会状況も踏まえ、社会に向き合うための他者の立場に慮るメリットとその危険性、さらには民主主義を成すためのアナキズムの捉え直しなど、なるほどと思わせる考え方が得られる。

2投稿日: 2024.05.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ【『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の大人の続編本!】エンパシーとは意見の異なる相手を理解する能力。この概念を様々な学術的分野の研究から繙き新たな思想の地平に立つ知的興奮の一冊。

0投稿日: 2024.04.16