総合評価

(12件)| 3 | ||

| 4 | ||

| 4 | ||

| 1 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

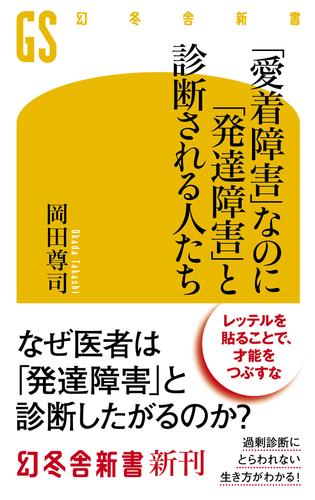

powered by ブクログ発達障害と診断される人の割合が増えたことに対して、なぜ増えたか(著書名から察するに、本来は愛着障害であっても発達障害と診断されてしまうケースが多い)について様々な背景など言及されている。 また、愛着障害についての説明や、それらの分類と傾向、 さらにはこじらせないための関わり方などまで書かれている。 多岐にわたるし、難解な部分もあるので、非常に読み応えがあると言える。

0投稿日: 2025.11.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ■愛着の安定性が最もよく表れるのは母親がいなくなったとき以上に、母親と再開するとき。愛着が安定した子供では、母親との再開を素直に喜ぶ(「安定型」)が愛着が不安定な場合には、母親に対して激しく怒りをぶつけたり、抱っこしようとするのを拒んだり、ときには母親を叩いたり蹴ったりする。かと思うと、母親が入ってきたことにも無関心で、自分の遊びを続けている子供もいる。前者のように素直でない反応を示し別れることに過剰な不安を示すタイプを「抵抗/両価型」、後者のように母親に対して関心や反応が乏しく、近づこうともしないタイプを「回避型」と判定する。両者を合わせて「不安定型」と呼ぶ。 子供の中には両方の反応が無秩序に入り混じり、どちらとも判別しがたいケースがある。こうしたケースでは、情緒的にも不安定で、意味がよくわからない行動も見られやすい。このタイプは「無秩序型(混乱型)」と判別される。無秩序型は不安定で気まぐれな親から虐待を受けている子供に典型的に認められる。 これら四つの愛着パターンは、その後の対人関係の鋳型となり、長く影響を及ぼすことになる。 ■愛着は母親との関係だけでなく、それを鋳型としてすべての対人関係の土台となる。なんと一歳半の時の愛着パターンは大人になってからも七割の人で、同じ傾向が認められるのである。 ■愛着が重要なのは、それが対人関係の原基になるからだけではない。もっと幅広い影響を生涯に渡ってもたらすからである。というのも愛着を土台に、その後の情緒的、認知的、行動的、社会的発達が進んでいくからであり、その土台の部分が不安定だと発達にも影響が出ることになる。愛着障害が発達障害と見誤られてしまうのも、一つにはそこに原因がある。 ■安定した愛着を後ろ盾として、子供は様々なことを学び、吸収し、自らを育んでいく。こうした愛着の働きを発達心理学者メアリー・エインズワースは「安全基地」と表現した。いざというときには、100%安心して頼ることができる絆に守られ支えられているからこそ、子供は外界に目を向け、新たなことを体験することや挑戦することができる。そうした外に向かう行動を、ボウルビィは「探索行動」と呼んだ。幼い子供が母親の元を離れて、石ころや葉っぱを触りに行くのも、もう少し大きくなって同じ年頃の子供と関わりを持とうとしたり、絵本を眺めたりするのも探索行動である。愛着という安全基地をベースキャンプにして、子供は探索行動を行う。愛着がしっかりしていると子供は探索行動に積極的になり、新しい知識や体験を増やしていいきやすい。つまり、愛着は情緒や社会性の麺だけではなく、知的発達さえもバックアップしている。 ■非定型発達は、情報処理の特性が異なるタイプという捉え方をすることもできる。いわゆる定型発達の場合、人に関する情報処理が物に関する情報処理よりも優れている。些細は表情から感情を読み取ることができるし、相手の発言の微妙なトーンから言外のニュアンスを感じ取ることができる。非定型発達では、こうした社会的情報処理が概して苦手であり、相手の感情や微妙なニュアンスを読み取り損なってコミュニケーションがうまくいかないということもおきる。 「視覚空間型」では、言葉では伝達できない映像や動きに関わる情報を瞬時に直感的に処理する能力が高い。ボールや体の動きとか空間の位置や事物の形態といった視覚空間情報を素早く処理できる。このタイプの子は迅速で直感的な反応を必要とする運動やものづくりが得意である。勉強は苦手でも職人や技術者芸術家やスポーツ選手として活躍することも多い。その反面対人関係では無愛想で、社交性に欠けていたり、強情で柔軟性が乏しかったり言葉でうまく伝えられないと爆発しやすかったりする。 「視覚言語型」と呼ぶタイプでは、文字言語や数字や記号、抽象的な概念を処理する能力に優れている。会話のやり取りは苦手でも難解な言葉を用いた文章を読んだり書いたりする能力に優れている。詩や小説の読解で作者の気持ちを聞かれると自身がないが、論理や数学を扱うのはお手の物。人と遊んだり体を動かすことよりも本を読んだり頭の中で考えるのを好む。学者や研究者、専門技能を持つテクノクラートには、このタイプの人が多い。 「聴覚言語型」は聴覚的能力が優れ視覚空間的な処理が苦手というタイプ。聞き取りや会話言語の処理に優れ、非定型発達の中では社会的な能力の発達もよいタイプで、視覚空感的な処理が苦手という面を除けば定型発達に一番近いと言える。このタイプは勉強する場合に自分で本を読むよりも講義や人の説明を聞いた方が頭に入りやすい。一方、視覚言語型の人は自分で本を読んで独学した方が能率よく身につく傾向がみられる。 ■視覚空間型は言語的能力はあまり優れておらず知能検査をすると処理速度といった動作性の能力は高いが言語理解のような言語的能力が平均を下回っているということも多い。 ■才能は偏りから生まれる 人間の能力は極めて多様なもの。平均的に見える人でも得意なことと苦手なことは必ず存在する。知能の多面的な構造を研究したハワード・ガードナーによれば、七つの知能が存在するという。①言語的知能、②音楽的知能、③論理・数学的知能、④空間的知能、⑤身体・運動的知能、⑥内省的知能、⑦対人的知能である。これら七つの知能は少なくともある程度独立性を持ったものと考えられている。 ■母親のどういう養育態度が子供をADHDにしてしまうのだろうか。その研究によると母親の敵意だという。子供に対して敵意を抱くとき、それが子供の多動や衝動性、不注意を強め、ADHDと呼ばれる状態にしていたのである。 ■泣いても放っておかれるような応答性の乏しい養育環境や子供の気持ちを無視した非共感的な境遇で育つことにより、回避型と呼ばれるタイプの愛着時障害が生じることは他の多数の研究から知られている。 ■幼い時期ほど愛着パターンは大きく変わる。遺伝要因さえも凌駕しうる可能性をも持っている。ちょっとした関わり方で大きな違いを生むもの。オランダのファン・デン・ヴォームが行った研究はそれを見事に示した。彼は生まれてすぐの段階で気難しいと判定された乳児100人を二つのグループに分け、イップのグループには通常の対応だけを行い、もう一方のグループの母親には特別な指導を行った。つまり、子供に豊かな反応を返すことが母親との関係を安定したものにするのに役立つということを話した上で満六ヶ月から九ヶ月の間、反応を増やすように繰り返し働きかけを行った。その結果、指導を受けた母親では子供に対する反応が実際に豊かになっただけでなく、生後一年の時点で愛着パターンを調べてみると、通常の対応しか行わなかったグループでは過半数が不安定型の愛着パターンを示し、回避型が特に多かったのに対して、指導を行ったグループでは大多数の子供が安定型を示した。 ■相手の気持を理解する能力は「メンタライゼーション」(心を理解する能力)と呼ばれ、発達障害だけでなく、愛着障害を抱えていても弱くなりがちな能力である。他者の気持ちを理解する能力が弱い人では、自分を省みる能力も弱い傾向がみられる。両者は結びついた能力であり、「リフレクティブ・ファンクション」(内省機能)と呼ばれる。このリフレクティブ・ファンクションを高めることが、安定した愛着を育む上でも、不安定な愛着スタイルの人がそれを克服する上でも鍵を握るとされる。 ■一つの思考や観点にばかりとらわれるということは言い方を変えれば、自分の考えだけが正しい、そうでない考えは間違っているという白か黒かの思考に陥っているということ。これは二分法的認知ともいい、あらゆる不幸の根源にある欠陥だと言っても過言ではない。

0投稿日: 2025.10.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ読了。何故、発達障害が増えているのかからの考察が面白かった。愛着形成は大切な事があらためてわかりました。

9投稿日: 2025.06.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ発達障害の数は明らかに増えていると感じている。数が増えているカラクリは、なるほどなと思った。 タイトルにもあるように、発達障害のうち愛情障害と言える場合もあると思う。でも、親の立場からすると愛情障害と言われてしまうと、辛いのではないかと思った。専門的な内容も多かったけど、第8章「安定した愛着こそ子どもを伸ばす」は参考になることが色々あった。オキシトシンリッチを目指そう。

50投稿日: 2025.05.05 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトルの印象と内容が少し違った感じもしたけど、内容はとても濃い。少し充実しすぎて、読みきれない部分もあったなと思う。 愛着障害と発達障害を行き来しながら書いてある内容は、興味深く読めた。

1投稿日: 2025.01.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ我が子が家庭でも学校でも対人トラブルを起こしたり奇行が目立ってきたりしてきたこと、「愛着障害」について知る機会があったので詳しく知りたいと思ったことから、この本を読むことにしました。 軽率に判断を下すわけにはいきませんが、実際に目にしている子どもの様子はまさに「愛着障害」そのものであり、親である私たち夫婦の養育態度や環境に反省すべき点があるように思いました。子どもに対する関わりを客観的に見直し、安全基地の構築からやり直したいと思います。

0投稿日: 2024.12.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ発達障害と一言で言っても同じような症状が生じる背景には愛着障害、遺伝、環境とさまざまな要素が絡み合っている。一昔前まで信じられていた遺伝を原因にすると「本人のせい」、以上終わりになってしまう。 もっと養育者や周りの接し方によっても改善される部分があるし、むしろその特性を活かす方法もあるということが、この本の肝となっている。 長かったが、著名人の例なども交えて興味深く読了できた。 行動より、心に目を向ける 結果よりプロセスに目を注ぐ 子供の安全基地になる これらのことを忘れずに子育てしていきたい。

1投稿日: 2024.10.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ愛着障害なのに発達障害と診断されるケースが多いとのこと。また、世界的にADHDは増加傾向にある。 正岡子規、ザッカーバーグ、ビル・ゲイツ、スティーブ・ジョブズ、イーロン・マスクなど幼少期は何らかの発達障害を持っていた。遺伝的な要素、養育環境的要素など複雑に絡む。愛着障害は、母親との関係や幸せホルモンであるオキシトシンとも関係している。特徴を理解すれば、障害ではなく、性格として上手に付き合っていける気がした。

0投稿日: 2024.08.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ愛着障害と発達障害。見た目は同じ。 対処について大事な根幹は同じで、子どもに関心をもって応答すること。何が根っこでその子はその状態になっているのか見極めること。遺伝的要因だけでなく、環境要因も合わせてみていくことが大事。 様々なタイプ別に整理されていてわかりやすい。

0投稿日: 2024.07.30 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

家庭環境や社会的な環境により後天的に発達障害っぽくなってしまう愛着障害のお話。 同年代からのいじめでもなってしまうとのこと。1番大事なのは家庭がセーフティーネットになっているかどうかと、母親の存在。 でもこれって父子家庭とかどうなるんだろ。離婚家庭や再婚家庭でも起こりうるとのこと。 障害を抱える子どもの成長に母親の存在が大きく関わると述べているが、発達障害は母親の責任とは言っていない。子どもとの関わり方で子どもが変わりうる可能性があると述べている。 オキシトシンはストレス耐性を支え、社会性を作る。 社会的認知に大きく影響する。 才能は偏りから生まれる 障害というより、「こういう型の人間」と考える。どの型も進化の過程で必要だから残ってきた。開発者や俳優や博士にも特性を持った人はたくさんいる。インテリ層にADSが多い。 私は小学校の時に女子同士のいざこざが面倒になって女友達を積極的に作らなくなったし、ママ友も作ってない。孤立するほどコミュ障じゃないけど、人のプライベートを詮索したり言いふらす女が怖いから。そして男友達もいらない。マウントをとってきたり、出世レースに利用されるのがウザいから。そうじゃない人もいるけど、見極めるまでに色々と不愉快な目にあってきた。 そんなこんなで、生育歴で障害っぽい症状が見られるというのはよくわかった。私の人間嫌いは生育歴のせい。 というか、これまで一度も辛い経験をしたことがないという人はいないと思うので、みんななんらかの障害を抱えているのでは? いろんな本を読んでいくにつれて、障害という概念は、画一的な現代社会が作り出したものなんじゃないかと思えてきた。

1投稿日: 2024.07.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ前半は読みながら、この本で言いたいことはタイトルで既に言っているなぁ…と思いました。なぜタイトルの様に言えるのか、について専門的な言葉がずらりと並べられて少々読みにくかったです。 後半は、非定型発達の3パターンのタイプ「視覚空間型」「視覚言語型」「聴覚言語型」を実在の人物の例を引き合いに出し、タイプによって理解の仕方や能力が発揮しやすい環境が変わるという話があり、それは具体的に書かれており自分だったり周りの人だったり、そうかも!と思える内容で面白かったです。 仕事をする中で、なんで周りに聞かないんだろう、とかなんでこんなやり方するのかなとか他人の仕事の進め方で自分からは理解できないものもありましたが、人ぞれぞれ理解の仕方が異なるのなら仕方ないなぁとなんだか納得できました。 この本の話ではないですが、身体障害者などの「障害」は現代社会の構造のせいで暮らしづらくなっているから、それをもって「障害」と言えるのではないかという意見を読んだ時に当人に視点を向けての「障害」ではなく、社会全体で見るとそうかもしれないと、眼から鱗でした。 ルールがあると、秩序ができてコントロールしやすいのと、ある程度摩擦や衝突が減って暮らしやすいかなとは思いますが、素人判断の行き過ぎたラベル貼り(HSPとかも)は良くないなと思っていました。 発達障害自体の認知度があがったため、単純に診断される人数が増えているだけかと思ったのですが、この本で書いてある様に愛着障害から発達障害に似た様な言動が見られ発達障害と診断されてしまうという話だと、これは社会全体で認識を改めていかないといけないのではと思わされました。 アンデシュハンセンの本で、発達障害の中でも現代に合わないだけで狩猟採集の時代であればその反応・行動力で生き延びてこられたのではないかという考えを見た時一理ある、と思いました。 自閉症スペクトラムが現代では増えているのも現代の社会自体が過去から変わってきて職業や仕事の進め方、求められる能力が変わっているからとそことの因果関係も興味深く、現代社会のルールって別にそんなに核心ついていないのかも、と思えました。 時代を超えて変わらない、人間が周りと世界の環境と共存していくために守るべき倫理観はあるとは思うのですが、人の理解というものは、正解がないように思えてきました…??? ○○だから△△、と言い切れるものが全てではないというか。 管理する側からしたら、型にはめて判断する方が楽だと思いますが、それに踊らされないようにしたいけど社会の福祉・保障は管理する側が決めたルールなので感情ではどうにもできない部分もありそうで歯痒い。 そこそこ面白い本だなと読めていましたが、P302からの母乳神話の話でドン引きしました。百歩譲って著者が育児経験があり、授乳する側の女性だとしたらまだ…だったかもしれないですが、男性が何をいっているんだろうと冷めました。 若干、この主張の部分では、著者の意見・主張が前面に出て、ケネディの母親を引き合いにはだしてますが一例?と思うし、他の論文とか研究とか後ろ盾になるものの力が弱い気がしたのも余計気持ち悪かったです。ここが言いたい部分だったのかな、って。

2投稿日: 2024.05.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ発達障害を持っている偉大な人物は意外にも多い。 大切なことは、「子どもの主体性を否定しない」「共感的な応答を心がける」こと。 子どもだけでなく、大人に対しても、表面的な行動ではなく、気持ちに目を向けることで、その人が何を伝えたかったのか理解することができるのではないだろうか。

1投稿日: 2024.05.13