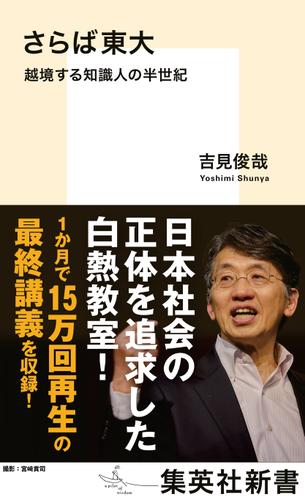

さらば東大 越境する知識人の半世紀

吉見俊哉/集英社

作品詳細ページへ戻る

総合評価

(2件)2.0

| 0 | ||

| 0 | ||

| 0 | ||

| 1 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ学生(教え子)の批判を歓迎するという姿勢は素晴らしい。こういう教員は中々いない。が、年齢のせいか少々考えが古いというか、時代についていけなくなっている印象。この辺は本人も自覚しているようであるが。社会学という「今」を研究する学問の変化に対応し続ける難しさを感じる。結局は「過去」を研究する歴史学者になってしまうというか。ただし、別にそれが悪い事だとも思わないが。尚、この題名は内容的に相応しくなく、失敗しているように思える。もうちょっとどうにかならなかったのだろうか。

0投稿日: 2024.04.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ吉見氏についての著書の紹介とそれにまつわる対談。著書を書いた背景、考えなどを対談者が聞き出す感じ。 終章には東大での最終講義「東大紛争」について、その開始、背景、発展、終わりを解説。著者は第三者的傍観者だったので、冷静に分析できたという内容。 あらゆるところに伏線が貼られている言説で、下手に関わると火傷を負いそうだ。東大紛争がくだらない物だとしても、分析家の舞台には立ち入りたくない。 読了35分

0投稿日: 2024.01.31