総合評価

(8件)| 1 | ||

| 3 | ||

| 2 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ国立女性教育会館 女性教育情報センターOPACへ→https://winet2.nwec.go.jp/bunken/opac_link/bibid/BB11568657

0投稿日: 2025.09.27 powered by ブクログ

powered by ブクログこのジャーナリストの事は知らなかったです。 ので 凄い人だったと思いながら読みました。 が 本当に残念です。 こう言う事が起こる国が あるのは 驚きですが もしかしたら 日本でも 起こっていて 上手く事故のように見せかけられているのかも と 思ってしまいました。 一般の人は 真実を知りたいと思っても 自分の力で 情報を得ることができないので ジャーナリストなどの 言葉を信じるしかないので この方のように 命懸けで真実を伝えてくれる人が 沢山いれば その国も 変わって行くのでは? と 思いました。

9投稿日: 2025.02.14 powered by ブクログ

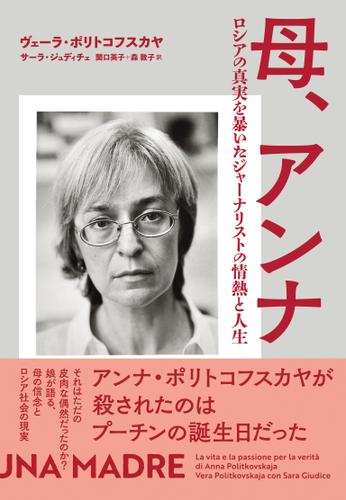

powered by ブクログわたしの国においては、自由は少数の人にしか許されない贅沢品。 アンナ・ポリトコフスカヤが殺されたのはプーチンの誕生日だった。ロシアを代表するリベラル紙「ノーヴァヤ・ガゼータ」の記者アンナは、死の間際まで、第二次チェチェン戦争や、プーチン政権下のロシアにおける汚職や犯罪、「沈黙の掟」についてペンを執りつづけた。最後まで言論の自由、人間の尊厳のために戦った彼女の娘が生前を綴る。 ― 1991年8月のクーデターに続いてソ連が崩壊し、ロシアが独立した。わたしの両親はふたりとも、ソ連の崩壊以前から反体制派で、共産党政権には、つねに厳しい目を向けていた。家では、ソビエト連邦内での暮らしの細ごまとした例をいくつも挙げては、皮肉たっぷりにジョークを言っていたし、わたしや兄の前でも、「党の政治」に対する自分たちの意見を隠そうとはしなかった。ただし、当時、父がいかなる危険を冒していたのか、そして、のちに母がいかなる危険を冒すことになったのか、 この本には強く心を動かされるエピソードが幾つか綴られているが、私が最も心打たれた話の一つは「ドゥブロフカ劇場占拠事件」の話だ。日本では「モスクワ劇場事件占拠事件」として有名かもしれない。ネットでも検索は可能だ。アンナはテロリストと対峙し、この事件の人質解放の交渉を行った。勇気のある女性だし、自分の命の使い方を決めている人だという気がした。自らの我欲のために生きたのではなく、贅沢もせず、自らの思う正義のために戦った人だ。 ロシアとウクライナの動向について一方的な見方は極力避けたいと思っている。だが、こうした勇気ある行動に対し、暗殺という手段で粛清されてしまうロシアは、やはり我々の感覚では普通じゃない。プーチン政権下で暗殺されたのは、アンナとその同僚記者たちだけではなく、反政権のリトヴィネンコ、野党指導者のナワリヌイも毒殺未遂。名の知れた人以外にも体制批判したものは、殺害か逮捕の危険に晒されている。ロシア軍を批判して武装反乱を起こしたプリゴジンもジェット機が墜落して死亡したことは記憶に新しい。 ロシアでは自由な行動や発言は贅沢品のままだ。それを獲得するための戦いを本書で知り、それが当たり前に享受できている自らを自覚した。

55投稿日: 2024.12.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ娘から見たアンナ・ボリトコフスカヤ。 とにかくその行動力と確固たる信念を貫き通した人生に圧倒される。 高潔なジャーナリストの一面と母としてのアンナ。多感な頃のヴェーラにとっては母の存在はさぞかし重かったであろう。 ナワリヌイが差別主義者でリベラルとはいい難い人物であるという記述は内側から見た新たな視点で驚いた。

3投稿日: 2024.06.30 powered by ブクログ

powered by ブクログロシアのジャーナリストが殺され 世界中にそのニュースが駆け巡った あれからもう12年にもなるのか プーチンは法を改正し首相の地位に 居座り 世界中から批判されても ウクライナとの戦いをやめない 自己の権威とシステムを守るためには 手段を選ばない 人の命もなんとも思わない 国家権力に抵抗し 事実は事実と鋭く書いたジャーナリスト 常に危険にさらされながら 意志を貫いたエネルギーは何処から 発せられるのだろうか 家族もいて いつ殺されるかと思いながら 生活する日々 そんな母を書いた娘 厳しい母の教えは娘の中に 生きていることが感じられる

0投稿日: 2024.06.04 powered by ブクログ

powered by ブクログアンナ・ポリトコフスカヤ ロシアにおいてプーチンのチェチェン紛争を取材し、プーチンを痛烈に批判していた女性ジャーナリスト。 80年代、ソ連のペレストロイカの進む中でジャーナリストとなったアンナは、ソ連が崩壊し、ゴルバチョフ、そしてエリツィンへと引き継がれた民主化の動きが、プーチンの登場によって、国民の不満を封殺しながら徐々に引き戻されていく中で、危機感を感じ、第二次チェチェン紛争では命の危険に晒されながらチェチェンに潜入して、ロシア国内には明らかにされていないロシア軍の蛮行と政府の欺瞞を暴いてきた。 それは、ロシア国内においてさえ、彼女を危険に晒す生き方だった。 そして、2006年10月7日、自宅アパートのエレベーターの中で射殺死体となって発見される。 これは、アンナの娘であり、放送局に勤めて、反体制的な報道番組を担当していたヴェーラが、家族としての母アンナ、そして同じジャーナリストとしてのアンナについて、書いたもの。 そこ、ここに、自由が保障されない国で、国を批判する事の危うさ、権力の恐ろしさを感じとれる話が出てくる。 一方で、その権力に、自分が見た事を報道するという方法で対抗していた女性の強さ、意志の強さに驚く。 ヴェーラが母の言葉として挙げているフレーズが、ジャーナリストとしての真髄であり、アンナという人の生き方そのものだと感じる。 「勇敢でありなさい。そしてすべての物事を然るべき名前で呼ぶのです。『独裁者』は『独裁者』と。」

7投稿日: 2024.03.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ配架場所・貸出状況はこちらからご確認ください。 https://www.cku.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?AL=01426998

0投稿日: 2024.03.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ大変に興味深い内容で、頁を繰る手が停められなくなった。平易で読み易いことも手伝い、素早く読了に至っている。少し知られている、ロシアのジャーナリストに関するエッセイということになる。 「ポリトコフスカヤ」という著者名に「えっ?」というように反応した。 アンナ・ポリトコフスカヤという人は、当局の意向を忖度するのでもなく、様々な事象に関する論評を綴ったことで知られた女性ジャーナリストだ。殊にチェチェンの問題では、モスクワと現地とを何度となく往来し、様々な人達への聴き取り取材を丁寧に続け、詳しい調査報道で問題を提起し続けたことが知られる。国内で寄稿していた新聞で色々と発表していた他、欧州諸国等で著作が上梓されている経過も在った。かなり著名であったアンナ・ポリトコフスカヤである。 彼女は2006年10月7日、自宅アパートの入口辺りで5発もの銃弾を撃ち込まれて、銃弾を発射した拳銃が倒れた遺体の脇に置かれていたという、「殺し屋の仕業」というような様子で殺害されてしまった。事件の真相は、未だに十二分に究明されたとは言い悪い様子である。 このアンナ・ポリトコフスカヤの娘が、本書のメインの筆者ということになるヴェーラ・ポリトコフスカヤだ。 本書は、所謂「ペレストロイカ」による「自由」がもたらされるような時期にジャーナリスト活動を本格化させ、ソ連の終焉からロシアの経過というモノを見詰めたアンナ・ポリトコフスカヤの活動と私生活とを“娘”の目線で語ろうとしている内容である。加えて、ヴェーラ・ポリトコフスカヤ自身の人生、最近の出来事と考え方等も示されている。 ロシアの方が主に綴っている訳で、原文はロシア語なのだと思うのだが、本書は「イタリア語の本の翻訳」である。と言うのも、本書が登場する切っ掛けはサーラ・ジュディッチェというイタリアの女性ジャーナリストが設けたモノで、原著がイタリアで登場したという経過の故である。 2022年2月のウクライナでの戦争が激化した後の動きを取材する中、サーラ・ジュディッチェは「チェチェンの時に非常に多くの人の話しを聴いて、詳しい調査報道を送り出したアンナ・ポリトコフスカヤが在れば、今般のウクライナに関して何を如何伝えるのだろう?」というようなことに思い至ったのだそうだ。そして殺害されてしまったアンナ・ポリトコフスカヤの娘が存ることに思い至り、接触を図って本書の企画が実現したそうだ。 ヴェーラ・ポリトコフスカヤは、2022年にロシア国外へ出た。彼女の母と同じアンナと名付けた娘が在る。母が逝去した頃は妊娠中で、その少し後に産れ、ティーンエージャーになっている。殺害された祖母と同じ名の娘は、ウクライナの事態を受けた社会の様子の変化の中で、脅迫という犯罪と言って差し支えないような“いじめ”に晒され、娘を護ろうと考えたヴェーラ・ポリトコフスカヤは娘を連れて国外へ出ることを選択した。(場所は明示していない…) ヴェーラ・ポリトコフスカヤは音楽家を志してヴァイオリンを学んでいたのだが、音楽ではなくジャーナリズムの路に身を投じた。そして放送作家として報道系番組の制作に携わっていた。娘の件で悩むようになる前に、既にテレビの報道系番組の制作に少し「詰まった」というモノを感じていたようだ。そこでその仕事も棄てて国外へ出た経過だと解することが出来る。 本書は「或る家族の肖像」というような風情も在る。殊に「家族の目線で観た著名ジャーナリスト」とアンナ・ポリトコフスカヤの様が詳しく描かれている。そういう様子の他方、「“自由”が歪んで行ったのかもしれない社会」ということが告発されているのかもしれない。 他界してしまう数年前のアンナ・ポリトコフスカヤは、「モスクワの錯乱者」というように揶揄的に呼ばれ、同業者からも浮いてしまうような面も在ったという。それでも真摯な仕事を続け、一定以上の経緯も払われていたが。色々と揶揄されるようなことが在って、何方かと言えば不利益も被っていたかもしれない。そういうのは、もしかするとロシアに限ったことでもないかもしれない。が、毒を盛られたとしか思えないような様子が生じる、拳銃で殺害されるというのは、流石に異様な様子ということになるかもしれない。 「迂闊にモノが言えない」という様子?例えば、何人かで集まってプラカードを掲げるジェスチャーをすると警察署に連行されるらしい。何を如何とでも解釈可能なようなルールの下に、直ぐに高額な罰金、何日も拘束、何年にも及ぶ禁錮というようなことになってしまう。 色々な要素が盛り込まれた本書だが、ウクライナの戦争に関する観方についても「或いはこうである」が色々と挙げられている。その件に関心を寄せているので、非常に興味深かった。本書でも指摘されているが、「ウクライナに在るロシア語話者等の権利を護る」という主旨の“特定軍事行動”とされていながら、ロシア語話者が多く住んでいた地域で激戦となって安寧が奪われ、方々で破壊が行われて生命が擦り減らされていて、多くの人が避難する他無い、または何となく戦況が膠着した中で暮らすのが現状だと思われる。 何かの発言を続ける者に対して、毒を盛る、銃弾を撃ち込むということは極端に過ぎるかもしれない。が、「ブレずに何かを訴える」ということの尊さに、少しは想いを巡らせるべきであるように思う。偶々出会ったが、尊い一冊だ。

1投稿日: 2024.02.13