総合評価

(304件)| 115 | ||

| 105 | ||

| 63 | ||

| 6 | ||

| 0 |

椋とんびの2"powered by"

椋とんびの2"powered by"

このレビューはネタバレを含みます。

逢坂さんのちょっと前の作品。疑問なのは、なぜ逢坂さんは外国を舞台にした作品を書くことができるのかってことです。海外旅行すらしたことがない自分には、現地の人が読んだらどう思うのかとても知りたいです。 エーデルワイス海賊団というのは実在したらしいです。日本なら中学生ぐらいでしょうか。ナチスのやり方に疑問をもち、抵抗した若者たちがいたのですね。もしこれがほぼ史実なら、ドイツでさえ日本ほど徹底した管理社会ではなかったって思いますね。食べ物に不自由している様子もないし。 逢坂さんの文章はとても読みやすく、小学生でも高学年なら読めそうです。これからもどんどん戦争などの題材を扱ってほしいですね。

0投稿日: 2025.07.10 たなぴー"powered by"

たなぴー"powered by"

結局、戦争において犠牲になるのは女性と子供ということを再認識する作品でした。 当時のナチ党の支持率は95%を越えていたそうですが、それはあくまで一党独裁の恐怖政治下での数字、ということで実は本作でも描かれているようなレジスタントもいた、というのが事実なんでしょうね。 でも、レジスタントは一般にはあまり知られていない存在のように思います。 そういう点で、本作は斬新な視点で描かれていたと思います。 ヨーロッパにおいてはナチスの悪名があまりにも轟き過ぎているせいか、イタリアのファシストを題材にした小説を見たことがないのですが、そういう小説はないんでしょうか?

10投稿日: 2025.07.06 サンポート高松"powered by"

サンポート高松"powered by"

このレビューはネタバレを含みます。

印象に残った言葉 「完璧に他人を理解する人間はいない。自分を完璧に理解する他人が一人でもいるか、と置き換えてみれば容易に理解できるこの事実を、人はなぜかしばしば忘れてしまう。 人が受け取ることができる他人のあり方などほんの断片であり、一個人の持つ複雑な内面の全てを推し量ることなど決してできない」

1投稿日: 2025.06.24 しんた"powered by"

しんた"powered by"

いい小説だ。手放しでそう言いたくなる小説に出会うと頭の中で文字が溶けてしまってそれしか出てこなくなる。 今、世界では現在の価値観で過去を断罪し、一方的に漂白する行為が進んでいる。結局、「今の価値観」とやらからすると過ちだらけの過去には蓋をした方がいいから、なのだろう。 その結果が何を招くか。歌われなかった海賊たちは何と戦い、何に唾を吐きかけ、何を殴ろうとしたのか。 本書はあくまで史実を基にしたフィクションだ。それでも尚、今、世界のどこかで、あるいはこの国で起きている事に真正面から向き合え、そして知るのだと訴えかけてくる。あの暗い時代に人々を飲み込んだ「悪」は現在進行形なのだと。

5投稿日: 2025.06.21 ケイ"powered by"

ケイ"powered by"

面白かった。読後感が良い。戦時中では英雄譚が語られる事が多いけど、歌われなかった者たちも確かにいるのだなと。言葉の取捨選択が上手くて読みやすかったです。

2投稿日: 2025.06.21 2356044番目の読書家"powered by"

2356044番目の読書家"powered by"

戦闘シーンの描写が迫力満点、鳥肌が立つ。複雑な時代背景でさまざまなキャラクターが登場するが皆生きるのに必死で皆正しい。人を疑い信じ常に葛藤し何をするべきなのか考え生き抜いた少年達の物語。「同志少女よ敵を撃て」を読んで買ってみた本だけど期待を裏切らない作品だった。

11投稿日: 2025.06.17 黒い☆安息日"powered by"

黒い☆安息日"powered by"

このレビューはネタバレを含みます。

第二次世界大戦欧州戦争末期のドイツ西部でナチス勢力に反抗する若者たちがいた。「エーデルヴァイス海賊団」を名乗る彼らは、自分たちの街に通った鉄道線路の先にある施設を見つける。 戦争がいかに悲惨なものか、書物や映像や口伝えで誰も知っているはずなのに、未だにウクライナやパレスチナで戦争は続いている。ユダヤ人が他民族を粛清しようとしている現状はなんの悪夢なんだろうと思ってしまう。 戦争の悲惨さは勿論のこと、世情という目に見えない大きな流れに逆らおうとしない怖さも考えさせられた。 この本ではナチスのプロパガンダを(努力をして)信じ、列車の中身を知らないふりをする人々が描かれる。これって、俺たちの姿ではないか? コロナの時、地震の時、万博の時…本来見るべきものごとに目を背けていなかったか? 連合軍が街にやってきたとき、そんな彼らが「ナチに強制された我々も被害者」と主張する姿が描かれる、これって俺たちの姿ではないか? 自分の中に街の愚民たちがいるように、「エーデルヴァイス海賊団」の気持ちもどこかに残っているはずと信じたい。その海賊の心意気を燃え上がらせることはしんどいかもしれないが、せめて種火を絶やさないように静かに囲っておきたいと思っている。

4投稿日: 2025.06.17 こばさん"powered by"

こばさん"powered by"

第二次世界大戦、ナチス政権による恐怖政治の真っ只中で、自分の感情に素直に生きようとする少年少女の物語です。 性別や出身、世代、見た目で、人間の本質は理解できないはずなのに、社会の都合で作られたルールや価値観、見る人の都合によって、その人のイメージが勝手に作られてしまいます。 自分を完璧に理解する人がこの世界に一人もいないことで分かるように、他人のことを完璧に理解できる人なんて存在しません。 「あの人はこんな人」だと一面だけを見て決めつけるのではなく、人には色んな面があると意識して関わっていこうと思いました。 自分がそうであるように、良いところも悪いところも人にはあって、それも含めてその人らしさと多面的に見れるようになりたいと感じました。 また、周りに合わせるのではなく、自分が正しいと思った事には勇気を出して「私はこう思う」と自分に正直に話したり、行動で出来るようになりたいとも思いました。

64投稿日: 2025.06.14 643096"powered by"

643096"powered by"

前作より読みやすかった 慣れた? 上手い組み合わせだし 実話をベースにしてるし でも・・・なんかなあ〜

1投稿日: 2025.06.14 2114668番目の読書家"powered by"

2114668番目の読書家"powered by"

4.5 こんな史実的な小説は初めて読んだ。言葉がカッコよかった。 おもしろい。 この人の他のやつも読みたい。

2投稿日: 2025.06.11 Chi ᵕ̈*"powered by"

Chi ᵕ̈*"powered by"

タイトルに回帰する結末で本当に好き。 意味がわかった瞬間霧が晴れたような感じがした。 全体の内容的に、好きと言うのは語弊があるのかもしれないが・・・ 彼らの行動や心を 必死で語り継いでくれた人がいたことに私も感謝。 本当の史実を知らなければと思わされた1冊。 知ることがまず行動の第一歩であると信じて。

3投稿日: 2025.06.05 mr.satomi"powered by"

mr.satomi"powered by"

2作目も大変よかった。こちらも感動モノ。 本当に上手に作品を作り込んでいくもんだなぁーと只々感心もしてしまいました。 最終盤、プロローグとエピローグの繋がりを知った時には心のなかで拍手喝采・・・ 読んでよかった。

45投稿日: 2025.06.02 本読みパンダ"powered by"

本読みパンダ"powered by"

この作品を読了された方に… 佐藤亜紀さんの「スウィングしなけりゃ意味がない」をお勧めします。作中に登場するスウィング·ユーゲントの少年達の退廃的でやがて哀しい物語が刺さります

3投稿日: 2025.05.29 aki25777"powered by"

aki25777"powered by"

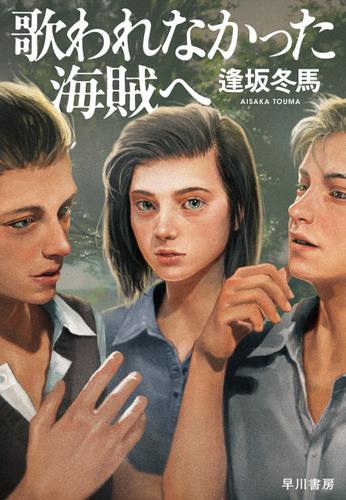

面白いし、読んで良かったのだけど、とにかく真面目。 この本の表紙のような雰囲気の内容、と言ったら伝わるかな。

2投稿日: 2025.05.27 guri"powered by"

guri"powered by"

このレビューはネタバレを含みます。

同志少女よ、敵を撃てを読み終わった流れで、ドイツ側を舞台にした同著者のこちらも読むべきでは?と思い、手に取った。戦争の話、しかも若者が主に登場する本を二連続で読むのは中々しんどい。 エーデルヴァイス海賊団のメンバー一人一人が様々な背景を抱えていて、大人たちも守るべきものがある中でどこかおかしいと思っていても声を上げることはできない、わかっているけど気付かないふりをするしかない。当時は本当にこれが日常だったのだろう。 日本でも戦時中の出来事をどう後世に伝えていくかが課題となっているが、現代のホルンガッハー先生が知った事実とどう向き合うかと重なる部分を感じた。

3投稿日: 2025.05.26 藤"powered by"

藤"powered by"

同志少女が少しデフォルメされたキャラクターで描いていたのに対し、こちらはリアリティを感じるキャラクターたち。その効果もあってか、それぞれの登場人物に共感できてしまって、とても辛い。 現代(戦後)の描写を戦中の描写で紐解いていく構成が読みやすかった。 マジョリティの同調圧力の残酷さを思い知らされ決まりが悪いのは、自分もその一人だから。

2投稿日: 2025.05.24 ピンポン"powered by"

ピンポン"powered by"

このレビューはネタバレを含みます。

ナチスドイツの戦争時代を題材とした物語。 エーデルヴァイス海賊団という組織を初めて知った。 レオがゲイっぽいのはなんと無く想像できたなぁ。 とても面白かったが、あと一歩のところで物語にあっと驚く展開が無かったのが惜しいと思った。

2投稿日: 2025.05.17 Field7"powered by"

Field7"powered by"

このレビューはネタバレを含みます。

受賞後第一作ということで若干心配しながら読んだが、ちゃんと面白かった。 ----- 舞台はドイツのとある町。かつて強制収容所があったこの町で教鞭を執る教師が、あるきっかけから、近所に住む偏屈な老人の記した物語を読むことになる。そこには同じくこの街で教師をしていた、教師の祖母の「本性」が記されているという。 物語は終戦間近の第二次世界大戦下、ナチスに支配された町の中で、体制に不満を抱き自分のありたいように生きた少年たち、エーデルヴァイス海賊団を描く。 彼らはあるとき、終点のはずの町の駅の線路の先に強制収容所があり、そこでは死に至る過酷な強制労働が行われていることを目撃する。体制への反感はもちろん、収容所の存在に薄々感づきながら気づかないふりをしている自分たちを含めた町の人達への嫌悪から、彼らは線路を爆破することを決意する。 作戦通り爆破に成功するも軍に見つかり、主要メンバーの三人が捕まってしまう。仲間の手引で一人は逃げることに成功し、残る二人を助けるために町の住民たちに助けを求めた。このときすでに町の目前には連合軍が迫っており、ろくな戦力のないこの町がまもなく連合軍に制圧されることは明らかだった。にもかかわらず住民たちは、彼らの言葉を拒絶した。結局住民たちを説得することはかなわず、二人は処刑されてしまった。 戦争が終結しても住民たちは海賊団の爆破作戦から目を背け続け、「知らなかった」ように振る舞った。 教師の祖母も、貧しい子供に自らの食事を分け与えるような優しい側面を持ちながら、戦時下ではナチスに迎合し反ユダヤ教育を施し、教え子である海賊団メンバーに請われても処刑を止めようとはしなかった。それが彼女の「本性」だった。 偏屈な老人たる、物語当時12才だった少年は一連の出来事を語り継ぐために人々に、大学に、役所に働きかけたが、住民たちは事実から目を背け、これが史実として認められることはなかった。 ----- ナチス統治下において体制に背くことは死を意味する。そのような環境ではナチスの非道な行いに対し積極的に同調はしないまでも、見て見ぬふりをしたり気づかないふりをすることは理解できる。それが生きるための選択なのだ。 恐ろしいのは、それをある種真実として信じ込んでしまうということだ。なぜならそうしなければ自分が非道な行いを看過していた、助長していたと認めることになるからだ。 強大な力の前で人は往々にして屈してしまう。いろんな事を改めて考えさせられる作品だった。

2投稿日: 2025.05.16 優しいお湯"powered by"

優しいお湯"powered by"

同士少女も面白かったし読み応えもあったけど、こちらの作品の方が胸につまるものがあった。 私もきっと同時代にいたならホルンガッハー先生と同じだったろうな… 次こそは一緒に歌える勇気を持つ人間になりたい。

2投稿日: 2025.05.12 いのすけ"powered by"

いのすけ"powered by"

このレビューはネタバレを含みます。

しんどいところもあったけれど、読了。 フランツが異常者扱いされてきた理由がおぞましい。 「それなら、ここの大人たちを皆殺しにしないと」 ヴェルナーの呟きがささる。 自分はいま、大人だから。 さて自分はどっちなのだろうと。

7投稿日: 2025.05.10 ぽてち"powered by"

ぽてち"powered by"

エーデルヴァイス海賊団と出てきてどんな海賊の話かと思えば、ナチ・ドイツ時代に実在した若者のグループの話で海賊ではなかった。 最後の方でタイトルの意味が分かり、彼らが報われることを願いたくなった。

2投稿日: 2025.05.05 ありママ"powered by"

ありママ"powered by"

読み終わり、バツの悪い思いが残る。 アマーリエ・ホルンガッハーが孫にフランツ・アランベルガーを避けるように伝えながらも、理由を聞かれると目を泳がせたのが何故なのか、読み終わった今理解できた。 私も同じ時代に生きていたなら、歌わなかった側にいたに違いない。 テーマはナチ政権下の同調圧力なのかなと思う。 だけど誰にも責められないと思う。 見て見ぬふりをしなければ自分が、家族の命が危険になるのだから。 実在したというナチス体制に抵抗するエーデルヴァイス海賊団の実際の活動内容はわからないけど、声を上げる勇気はすごいと思う。 『同志少女よ、敵を撃て』がソ連の女性狙撃兵の話なら、こちらはドイツ側の市民の話。 両方読むとより理解が深まる。 鉄橋の爆破はできすぎな気がするけど、リアリティのある市内の様子や、団員たちの人間ドラマが編み込まれたよくできた作品。

41投稿日: 2025.04.22 insectofbooks"powered by"

insectofbooks"powered by"

このレビューはネタバレを含みます。

逢坂冬馬さんの2作目。相変わらず、1ページ目からぐいぐい読まされる。すごい。今回は前作よりは語り手がシンプルな分、より勢いよく読まされた。 ご自身でも語っていらしたが、戦時中の物語だが、実はその戦後のことがかなりのページを割いて描かれている。私はそれを好ましく思う。戦後を描くことで戦時中の感動のある物語というのみで終わらず(もちろんその感動の中にも反戦の意は見て取れるのだけれど)、より具体的に戦時というものがいかに正気ではないのか、そして戦後といえども時代ごとに正しいことは変わっていくのだ、その中で決して譲ってはならないことはなんなのか、ということが浮き彫りになるように感じる。合わせてコテンラジオさんのヒトラーの回を聞いていて、この物語の民衆たちのことがさらに立体的に見えてきて、うわああああ、となっています。。。今の日本もちょっとそれに近いような気がして、それは防ぎたいと思い,そのために自分にできることは何だろうかと考える。 2010年代になっても強制収容所に勤務していた看守が戦犯として裁かれているというのも恥ずかしながらこの本で知った。

1投稿日: 2025.04.16 lostmanliar"powered by"

lostmanliar"powered by"

図書館にて借りる、第673弾。 (京都市図書館にて借りる、第138弾。) 第二次世界大戦末期におけるナチスドイツ統治下の少年少女の物語。 物語の舞台からして、明るく楽しいものではないし、読んでテンションが上がるような作品ではない。 しかし、実際にこんな時代があったということを知れるうえにエンターテイメントとしても成立している作品。それこそ映画にでもして高校生くらいに観せるべき内容だと思う。 読んで損はないが、星4つ!というものでもない。 星は3つ、3.6くらいか。

1投稿日: 2025.04.10 2223739番目の読書家"powered by"

2223739番目の読書家"powered by"

このレビューはネタバレを含みます。

同士少女と同様に重く、難しいテーマ。 そしてナチスについてでもある。 暗くどんよりとした内容ではあるが読みやすいのが逢坂さんの不思議な文章。 当時のドイツの形を 少年少女の青春。思春期の悩みと重ねて フランツ・アランベルガーの本を通して現代の教師であるクリスティアンが読む。 まず構成がいい。 アマーリエが"歌わなかった"ヴェルナー達から見ると糞みたいなマジョリティ側だと書かれている。 自分ももしそこにいれば"歌わなかった"側だろうなと勝手に落ち込んだ。 自分が善いと思っている人のそういう部分を見るのは辛い。 実際には善い人ではあったのだろう。 でも大人になればなるほど列車の先が操車場だと思い込むことが正義になって、 純粋にその背けている目を収容所に向ける事は出来なくなるのだろうと凄く思う。 見たくも知りたくもないと。 物語を通して当時の情勢や、群衆がどんな風だったのかを映像よりも鮮明に伝えてくれる。 歴史への理解を深めようという気持ちになる。 もっといっぱい書いて。

1投稿日: 2025.04.06 みみり"powered by"

みみり"powered by"

自分の意志と正義を貫いて社会の体制に立ち向かうか、マジョリティに流されてその場をとりあえず生きていくか…なかなか重たいテーマ。 大人になってしまった私は、近くで起きていることを見なかったことにして、〈歌わなかった住民〉側になるかもな、と思った。 最初3分の1くらいは全然世界観に入れなかったけど、少年時代のフランツ・アランベルガーがどこでどう出てくるのか気になって読み進んだ。 私はナチスドイツのことを世界史の教科書レベルでしか知らなくて、アーリア人って何だっけ、ゲルマン民族と何が違うんだっけ、という調子。当然、ナチズムに嫌悪感を持ち、対抗した青少年たちが当時のドイツ国内にいたなんて全然思いもよらなかった。そこにスポットライトを当てて小説化した着眼点がすごい!と思ったけど、巻末の主要参考文献リストを見て、軽く鳥肌がたった。すでにスポットライトを当てて研究している人たちがたくさんいる…私にとっては驚きだった。作家は書く前にこんなにたくさん読んでいるんだなぁ。 本書でも書かれているけど、〈普通の市民〉が戦争に加担していく様子は本質的に恐ろしい。第二次世界大戦を経験した〈普通の市民〉は、もう限りなく存命している人が少ない。日本だけでなく世界中で少ない。フランツ・アランベルガーのような老人はどんどん亡くなってしまう。〈野蛮に打ち勝つ文化〉をどう残せるか。正しい〈殴り方〉とはなにか…。 こんな世の中なので、登場人物たちのセリフはけっこう重たく感じた。 自分を貫き、同じ気持ちを持つ同志を得て居場所を獲得していくこと。それって、今の世の中にも同じことが言えるんじゃないかな。 もし、社会が間違った方向に進んでいる、と感じたとき、同じ考えを持つ人を探すのは第二次世界大戦の時代よりもたやすくなった。その範囲は身近な人というより世界レベルだし、ネット社会には別の危険もあるので、自分の子どもにどう伝えるのがいいのか悩ましいけど…。 今の世界の情勢は相当危うい。大人たちがニュースで伝えていることは、世界で起きていることのほんの一部。自分が知らないこともたくさん起きている。ナチズムに反対した当時の少数派の少年たちの歌が歌われずに社会から消されてしまったように、消されてしまっている何かが、今の世の中にもたくさんあるはず。消さないために、自分が歌う側の大人になれるかどうか…自信がない。 声をあげて歌う側になる勇気はないとしても、「裏側でこんなことが起きているよ」と、私の知らない世界を見せてくれる読み物はグッとくる。興味のある分野と合わせると、読んでみたい本は膨大で、これだから本読みはやめられないし、やめちゃダメだよなー、と思わせてくれた1冊だった。 逢坂冬馬の小説は、『同志少女よ、敵を打て』に続いて2冊目。本書を登録しようとして新刊がでたことを知り、図書館で予約した。届くのはずいぶん先になりそうだけど、気長に楽しみに待ちたい。

34投稿日: 2025.04.05 あおい"powered by"

あおい"powered by"

このレビューはネタバレを含みます。

めちゃくちゃ良かった!とても考えさせられた。 ナチ党に支配された戦争末期のドイツが舞台。 他人を、自分が理解できる"型"に嵌めて理解することの罪深さを改めて感じた。 全ての行為を論理的に筋立てて説明などできないし、その曖昧さがリアルで、説得力を感じました。 あと、もう一つのテーマは忘却。 戦時中と現代との2世代の視点で描かれており、戦時中のことが忘れられていたり、意図的に書き換えられたりしていて悲しくなった。 時代を超えて伝えるって難しいなとしみじみ感じました。今歴史として教わっているものも、きっと実際と異なるところもあるんだろうなと思う。 学ぶことの多い素晴らしい一冊でした。 終わり方も大好き!

6投稿日: 2025.04.03 kawakamisan26"powered by"

kawakamisan26"powered by"

前作『同志少女よ、敵を撃て』と同じく、深い。 触れることの無かった史実に強く関心を持った。 ナチス政権下で、政治的活動に抵抗し自由を求めた青年団のお話で、若いながらの行動力と自己実現への意欲がすごいなあと感じた。

3投稿日: 2025.03.31 ボマルツォ"powered by"

ボマルツォ"powered by"

第二次世界大戦末期のドイツが舞台のナチズムに迎合しないことを選んだ少年少女の物語。全体的には暗くなりすぎずに、前半などは青春小説さながらの爽やかさで、読みやすいのはありがたい。クライマックスから終章に至るまでは、伏線回収に時間がかかりすぎた感もあり、もう少しサラッと終わってもよかったのかなと思ったが、なんだかどこかで最近よく聞く話しのような気もして、今こそ読む意味があると思う。

26投稿日: 2025.03.30 liner"powered by"

liner"powered by"

2025/03/21~03/27 真っ黒の表紙で表されている通り、恐ろしい作品である。 WWII時のドイツによる、ユダヤ人を悪に仕立てる洗脳教育、強制収容所の無銭労働により発展した大企業、市民だけでなく兵隊による見てみぬふり・無知を決め込む姿勢、降伏後に自身の保身に走る人々。 毒ガス程度しか知らなかった私が想像もできないことをこの物語が発していた。 第二次世界大戦末期のドイツで反ユダヤ主義に抵抗する若者達の物語

4投稿日: 2025.03.27 きょうりゅうくん"powered by"

きょうりゅうくん"powered by"

読めば読むほど先が気になった 本でこんなにハラハラしたのは初めてかもしれない。とても惹き込まれた。 もっと背景を知りたい

7投稿日: 2025.03.25 みちは"powered by"

みちは"powered by"

このレビューはネタバレを含みます。

Audibleで聴了。これも、紙で買おう。 ほんとに最近読書の時間とれないから、Audibleで物語にふれられるのとても良い。 音だから漢字が読めないから、和物じゃないほうがいいんだろうか。 アマーリエ・ホルンガッハ先生は孫をフランツに近寄らせない。 フランツが言うことは誹謗中傷という。 ヴェルナーに押し付けがましく、ハイム・キンスキーを匿ってたことの秘匿と引き換えに戦後の擁護を頼む。 でも、エルフリーデとヴェルナーがあの日歌った曲を孫の子守り唄にする。 郷土史の課題は、ずっと試していたんじゃないかと思う。 自分が多数派で、自分がした選択は仕方がなかったということを。 メルダースのおばあさんは、きっとレオの妹。 フランツより歳下で、より囲われて育っただろうから、レオが狼藉の末死んだと信じている。 本当に悲しいけど、ワンダーフォーゲル時に泥棒もしてるから、辻褄はあってしまうんだろう。 ローテンベルガー夫妻のギリギリの権力の行使と倫理観とフリーデへの愛情が刺さる。 独り身のとき、あるいは夫婦のときなら防空壕から出て歌えたかもしれない。 でもいまは絶対歌えない。 アマーリエ先生も孫がいるなら、その頃きっと母だろう。 わたしも自分の倫理を守るより、家族の命を守るだろう。 その罪深さを自覚して生きることだけは、できるようになりたい。

1投稿日: 2025.03.20 nagi"powered by"

nagi"powered by"

終盤から涙が止まらず。(家で読んでよかった) 読み進めるのが苦しいかったけど、 読後には読んでよかったと思える本。 奪われてもいい命なんてあるはずがないという当たり前のようなことを、全人類が共通認識となる世界はこの先にあるのだろうか。あってほしい。 都合のいいものは見ない。知らない。 それでいいのだろうか。

2投稿日: 2025.03.16 wwords"powered by"

wwords"powered by"

泣けた。 とくにエーデルヴァイス海賊団の終末が終わった後。 学がないヴェルナーが一足飛びに賢く、理論的になっていくのに、 途中、違和感を覚えたけれど、 読み進むにつれて、彼がどれだけ真剣に向き合い、考えたかを実感できてからは 単純にヴェルナーの凄まじいまでの思考力や信念に納得できたし、頭が下がった。 レオの告白を聞いてからの、繊細な分析と反省が見事だし美しい。 残酷さも含めて、素晴らしかった。

3投稿日: 2025.03.09 1542457番目の読書家"powered by"

1542457番目の読書家"powered by"

このレビューはネタバレを含みます。

最後の「AIが再生した」?の部分で、自分が今生きている時代の話なんだと、うおってなった。(何で、うおってさせられたのか言語化できない….)

1投稿日: 2025.02.25 mabo"powered by"

mabo"powered by"

第二次世界大戦期のドイツ いわゆるナチスドイツとその頃に反政府の少年達の話。振り返れば間違いとわかるもの。間違いだと薄々気づきながらも、同調圧力に屈するもの。今の世も、規模は小さいかも知れないが、同じ歴史の繰り返しなのではないのだろうか。戦時中の日本の話もテレビやドラマ、本の中でしか知らない。父も母も戦争を幼児期に経験しているが、多くは語らなかった。ただ、物と食べ物をとても大事にする人たちであった。 見てみぬふりをすれば、災いは避けられる それがわかっていたら、見て見ぬふりをする自分がそこにいるのかもと思ってしまう。せめて、そうならない人でありたい

14投稿日: 2025.02.08 k2"powered by"

k2"powered by"

重たい。重すぎる。 同志少女よ〜が神作過ぎて、この本を読んだが 想像絶する重さ。 ただ今生きている全ての人たちに読んでほしい傑作。 何を言っても軽くなってしまうので、多くは語らないが、読む価値たっぷりの作品。

2投稿日: 2025.02.07 な"powered by"

な"powered by"

命をかけて戦ったヴェルナー達、生きるために戦わなかったホルンガッハー先生、誰も間違っていない。虐殺や戦争による犠牲によって自分は生きることができている、それがわかってて戦わなかった人たちもそんな状況がつらくないはずがない。みんな方向は違えど何かと戦っていた時代だった。 また、やはり他人を100%理解することはできないし、できると思うこと、理解したと思うことは傲慢だなと改めて思った。

1投稿日: 2025.02.06 らいけん"powered by"

らいけん"powered by"

時代背景や思想をしっかり説明する時に、一回物語から引っ張り出されてしまったかなという印象があった。 描写や物語に読者を引っ張り込む力があるだけに、ちょっともったいなかった

1投稿日: 2025.02.04 ともよ"powered by"

ともよ"powered by"

とても、よかった。 最後まで読むと、生徒達の論文に絶望すら覚える。伏線回収が絶妙。 都合よく歴史が塗り替えられていく理不尽さに憤慨しながらも、大人の日和見や自己防衛もよくわかる。人や事象の一片だけ見聞きして理解したと思い込むことは、常日頃自分もしてるし、非難できない。善と悪の表裏一体の描き方も、自然。 子どもならではの芯の強さや融通のきかなさや無鉄砲感は、面倒くささが前面に出て苦手だけど、戦争ものだからかすんなり読めた。

3投稿日: 2025.01.25 トワコ"powered by"

トワコ"powered by"

このレビューはネタバレを含みます。

※オーディブルで視聴、という形で読みました。 この本に登場するあらゆる人物に、少しずつ共感した。 勇敢な人間にも、誠実な人間にも、目を逸らそうとする人間にも、人間扱いされない人間にも……恐ろしいことだが、人間扱い“しない”に人間に対してさえ、分かってしまう心の動きを確かに感じた。 戦争という大きな濁流の中で生きるということが、どれほどの重圧を受け続けることなのか。 私には、自分が感じたことがある何らかの力を、想像の中で何百倍にもしてみるくらいしかできない。 そんな陳腐なやり方でもってしても、この本にあるいくつかの選択肢、そこで「こうすべきだ」と理性が命じる方を選ぶことの困難さが、何となくわかってしまうのだ。自分という人間がいやになる。 まあ、どんな物語においても(史実を含むものでは特に)そうだが、「自分ならどうするか」という点を突き詰めてもそう簡単に答えは出ないので、ひとまず心の棚にしまって…… 私がこの本で一番胸を打たれ、胸を痛めるのは、語り部たるフランツの心情に思いを馳せる時だ。 冒頭の老人が誰なのかを理解すると、必要以上に己を愚かな者として描写する姿勢に胸が痛くなる。 同時に、そうせざるを得ないことも分かる。己を責めることに固執しないために努力したであろうことも。 成長すればするほど、語られた物語に含まれる傷と痛みを深く理解していったであろう彼の人生に、生涯をかけた仕事に、報われる瞬間はどれくらいあったのだろうか。小さくとも、希望だと感じられることがたくさんあってほしいと祈る。 そして、この本だ。 私は音で聴くデータとして受け取ったわけだが、まあイメージとしてーーこの本が現代に出版され、そして多くの人が手にとり、それぞれがそれぞれに思いを馳せるその光景を思い浮かべ、涙が滲んだ。 この話はあくまでフィクションだが、フランツが、彼に語った彼が、彼に語った彼が愛した彼らが伝えようとした思いが、さまざまの壁を越え現実の未来へと到達したような感動がある。 フリーデの歌をAIが歌ってみせるというのが良いではないか。 AIという魂のない存在が、いくつもの魂とその中の善性、そして“文化”を繋ぐというラストシーンが、とても好きだと思った。

2投稿日: 2025.01.12 nanae0217"powered by"

nanae0217"powered by"

逢坂冬馬、待望の二作目。 デビュー作、『同志少女よ、敵を撃て』に感銘を受け、次作を楽しみにしていた。 その割に読むのがすごく遅くなってしまったけど…。 二作目となった本作。 1944年のドイツ、ナチス政権下で、‘エーデルヴァイス海賊団’と名乗る少年少女のグループがいた。その史実を基に、主人公ヴェルナーをはじめとするエーデルヴァイスの仲間たちが、ナチスの蛮行を少しでも食い止めようと、ある計画を立てて実行しようとする物語を描く。 大人たちが始めた戦争に巻き込まれた子どもたち。 ヒットラー政権下で遂行されたユダヤ人大虐殺を、見てみぬふりしていた大人たち。 自らの保身のために子どもを利用した、「善人」たち。 その歴史をなかったことにし忘却しようとする人々。 ロマ、障害のある人々、同性愛者が排除されていた史実。 誰も取りこぼさないという著者の熱意が本作を通して感じられる。がしかし…それが上滑りしてしまったかのような、ストーリーに入り込めない感をずっと感じたまま、読み終えてしまった。 著者が何を書きたかったのか、理解はしているつもりだ。でも、本作では登場人物のキャラクター、構成、ストーリーにそれらが落とし込まれていなかった。 時代考証は緻密なのであろうと想像する(専門家ではないのでわからない)。 前作(『同志少女、敵を撃て』)や奈倉有里さんとの対談本『文学キョーダイ』を通して、著者の権力者への鋭い批判的視点や文学の力を信じる姿勢は本作でも十分感じられる。 でも小説はあくまで小説であり、物語に説得力がなければ、著者の意志ばかりが前にでてしまい、結果それが伝わらないかたちになってしまうように思う。 でも、私は逢坂さんの次作が楽しみだ。まっすぐな熱意を持っていて、作品からそれを感じされる人だから。 今年3月に新しい作品が発表されるようなので、楽しみに待ちたい。

3投稿日: 2025.01.04 2103325番目の読書家"powered by"

2103325番目の読書家"powered by"

同志少女が面白かったので2作目も読んでみた。前作がロシアなら、今作はナチスドイツ。スターリングラードで争った両軍の、それぞれの少年少女が2作に分けて描かれている。スタンドバイミー的な冒険譚や、戦争はダメとかそういう表面的な内容のみではなく、戦争という背景をうまく使って現代の諸問題に疑問を投げかけている。 そして全体の構成がわかった途端、なるほど!と思わせられたので、その点も良き。 ただやっぱり同志少女の方が、それぞれ登場人物のキャラも立ってて好き。

2投稿日: 2025.01.02 kirisutoinochi"powered by"

kirisutoinochi"powered by"

図書館で書評が書いてあって読む。本屋大賞だったか何かの受賞作家の、受賞後初の本との事。 LGTB押しが見え隠れしてちょっと引きつつも読む。終盤で更なるダメ押しのLGTB。星二つにしようと思ったくらいの、だまされた感。しかし、物語の締めくくりが非常に良いので星一つ増やした。伏線を一気に回収する手際はまなべそう。 星三つだが、二度とこの作家は読まない。おそらく賞を取る前後で、編集サイドからの入れ知恵があってのホモレズ押しなのだろう。

1投稿日: 2024.12.28 孔辺キ"powered by"

孔辺キ"powered by"

個人的には「同志少女よ、敵を撃て」より読みやすく、ページを捲る手が止まらなかった。 現代とヒトラー統制のドイツを舞台として描かれていて、繋がりにも感動と驚きがあった。 特にヒトラー統制のドイツは「オメラスから歩み去る人々」と同じ雰囲気を読み取り、大人が強制収容所を見て見ぬ振りをしていてなんとか自分を騙して正当化している現実を子供達が疑問に思い反抗していき成長していく様がとても面白かった。

2投稿日: 2024.12.27 ばきちゃん"powered by"

ばきちゃん"powered by"

始まりは現代のドイツ、移民の子として学校で浮いている生徒と歴史教師の会話からだ。教師は毎年、「地元の市と戦争」というテーマのレポートの宿題を生徒たちに課している。時代は遡り、ナチ政権下のドイツ。わたしとしては初耳の「エーデルヴァイス海賊団」という年若い少年少女で構成された、反ナチと区分される集団の話へと繋がっていく。 日本と同じく第二次大戦で敗戦国となったドイツ。ドイツでも国のために死ぬ、ことが推奨されていたようだ。戦時下、軍国主義に支配されてた日本と、名前だけは社会主義を名乗るナチに支配されてたドイツが、似たような思想教育で若者少年を戦争に駆り立てていたことに、なんともやりきれない気持ちがする。戦争へ死へと駆り立てる軍隊の英雄理論と、その矛盾を見事につく論点を、小説の形で言語化できる、作家とは素晴らしいものだなと読みながら尊敬を覚えた。 人間は見たいものだけを見る。度々感じてきたことだけど、この小説の中では、痛烈な形で現象として現れる。収容所、そこへ人を運んでいく鉄道、現実を見ても、認めようとしない愚かな誤魔化し。当事者でありながら、傍観者を決め込む大衆。肝に銘じておきたい教訓。見事な作品だと思う。

1投稿日: 2024.12.15 香料 天然"powered by"

香料 天然"powered by"

このレビューはネタバレを含みます。

第二次世界大戦中のドイツの話なので少し抵抗を感じていましたが、読んでみるととても興味深いものでした 作中に登場するエーデルヴァイス海賊団も実在していた組織らしく、驚きました

1投稿日: 2024.12.09 Alba"powered by"

Alba"powered by"

「同志少女よ敵を撃て」が面白くてこちらも読んでみた。最後の驚きを期待してしてしまったかな。解説が丁寧なので気楽な読書をしたい私には良かった。キャラにとって不都合な展開がギリギリで何度も回避される展開には、アニメチックというかラノベ感(読んだことないけど)を感じた。 前作は男に書けない内容でびっくりしたけど、今回も男が好むヒロインではないあたり、筆者は本当に男なのかと脳がバグる。 あと、あのキャラ結局誰!?

2投稿日: 2024.12.04 稲石浩司"powered by"

稲石浩司"powered by"

このレビューはネタバレを含みます。

第二次世界大戦末期のドイツの片田舎での反戦小説。 実在した反ナチ少年不良団のエーデルヴァイス海賊団をモデルにした物語で、大掛かりな作戦は映画にもなりそうなくらい手に汗握るスペクタクルサスペンスという感じでした。 その後の顛末が冗長的ではありますが、そこにタイトルの意味が明示されるので必要不可欠なものだと思いました。 戦争はもちろんのこといじめもそうですが、積極的、消極的にかかわらず加担する群集心理への批判だけにとどまらず、その人たちの後悔の深さにも目配りされている優しさが良かったです。 自分も声をあげられない側だと思うので、より考えさせられました。

1投稿日: 2024.12.02 haru2012"powered by"

haru2012"powered by"

1944、第二次大戦終了直前のドイツ。ヒトラー・ユーゲントとして子どもたちが教育・統制される中、エーデルヴァイス海賊団を名乗り、型や強制ではない自分の意思で行動する4人の青年。大人たちが無意識にスルーしていた強制収容所に反旗を翻す。 戦時中のLGBP視点なんて、今までは認識対象外。それがさりげに描かれているのが、今の時代の小説なのだと思いました。

1投稿日: 2024.12.01 鮎"powered by"

鮎"powered by"

第二次世界大戦中のドイツ、ナチス統制に反抗した「エーデルヴァイス海賊団」の物語。 エーデルヴァイス海賊団の少年少女たちは色々な理由で世間からつまはじきにされた若者たち。町に走るレールの先にある強制収容所の酷い実態を目にしてしまい、そこへ通じるトンネルと橋を爆破しようと計画を立てる。 エーデルヴァイス海賊団という若者たちが実際にいたことを初めて知った。ナチスとの闘いであり、長いものに巻かれ見て見ぬふりをする大人たちとの闘いの物語でもあった。 作中軽蔑すべき大人として描かれていたアマーリエ・ホルンガッハー先生だったけど、当時あの状況で声を上げることができた大人なんてどれくらいいたんだろうか。読み終えた後、また冒頭の現代パートに戻ると、老年になったアマーリエの「私に何ができたというのよ、フランツ…」という言葉が刺さる。私があの時代に生きていたら、貨物列車から延ばされた手を見て見ぬ振りせずにいられただろうか…と深く考えさせられる作品でした。 歌われなかった海賊たちが生み出した音楽という文化が、タイトルのない子守唄として歌い継がれていたことが発覚するエピローグがとてもよかった。

1投稿日: 2024.11.30 hana"powered by"

hana"powered by"

読みごたえがあった。 二元論的なナラティブへ逃げ込むことの愚かさや恐ろしさ。 人間は見たくないものは徹底的に見ないという習性に無自覚なこと。 そして、「少数派である人が思うままに生きていけるかどうかによって、社会がどの程度上等かわかるんだよ」という言葉。今の時代にとても必要。 ただ、自分として、ここにいたいだけ。 自分がここにいるということで、助けられる人が確かにいる。 人間は弱い。だからこそ、歌を忘れないでおこう。と思った。

8投稿日: 2024.11.30 suzy"powered by"

suzy"powered by"

このレビューはネタバレを含みます。

第二次大戦中のドイツの少年少女のおはなし 大層な政治思想はないが、押し付けられた「正しい」ドイツ人像にうんざりして反体制活動を行うなかで直面する、薄々気づいていたけれど直視していなかった現実 自分らしく生きることに文字通り命をかける姿勢に胸をうたれた 自分が声をあげる必要はないと思ってみて見ぬふりをしていることが、ずっと棘のように刺さり続けたり、そういうこともあるよねと。でもそれは誰かに裁いてもらえるようなものでもなくて、抱え続けなきゃいけないんだろうなとか、そんなことをおもった。

1投稿日: 2024.11.20 はる"powered by"

はる"powered by"

このレビューはネタバレを含みます。

印象に残っているのは、レオンハルトとヴェルナーの別れのシーン。1つしかない爆弾をヴェルナーに譲った時の、レオンハルトの気持ちを考えると切なすぎる。真実が書かれた手紙は涙なしには読めなかった。 エルフリーデの両親の描写も辛かった。実の両親が生きれるよう手助けしていたことからも、育ての親も善良だったことが伝わる。せめて生きてるうちにその話をエルフリーデが知ることができたら、もっと親子の仲は良くなっていたかもと思うと切ない。 辛い経験をしたヴェルナーとエルフリーデには、せめて戦争後遠い街で幸せに暮らしていてほしい。 エーデルヴァイス海賊団が実在していたことに驚いた。団員は14歳から18歳だそうだ。勇気のある子供たちがいたことを本を通じて知ることができてよかった。 もし自分なら歌ってあげることができただろうか?多分できないと思う。だからこそ、この歴史を忘れてはいけない気がした。 読み終わったあとも色々と考えさせられる小説。 逢坂冬馬さんの本は2冊目だが、この作家は善と悪が混ざりあった非常に人間らしい人間を書くのが上手い。次回作も楽しみにしています。

5投稿日: 2024.11.20 アズムンアッシュ"powered by"

アズムンアッシュ"powered by"

このレビューはネタバレを含みます。

最後まで読めば、なるほどなと思える作品でした。 映画のスタンドバイミーに少し似たような感じで物語が進行し、どこか既視感のあるような感じが強く、題材に話が負けているような感覚もした。この題材を扱われたら批判が難しいですが、物語としてはどこか弱さを感じました。 しかし、これをきっかけに第二次世界大戦期の世界について学ぶ、興味を持つきっかけを与えてくれるという意味ではとても良い本だと思う。 この場所で当時のナチがどうこう語ると本の感想からズレてしまうので省略します。 しかし、戦争というモノはあまりに複雑で難しい現象です。この本も、読む人にとっては連合国軍側の造った偽の物語だと思う人もいるかもしれません。 当時のナチスドイツの行った行為について一切の擁護などはありませんが、ドイツの全ての人が悪という考えは個人的には好みません。立ち向かえる勇気というのは、本来特別な力だと思います。ドイツが悪いからドイツ人は全て敵であり、事実を黙認した人達を悪と捉えてしまうと、立場を逆転させただけになるかもしれません。 この本を読んで、ナチスドイツだけにフォーカスを当てて悪意や憎悪を感じるだけでなく、そういう事実があったという事を決して忘れず、多角的に物事を考えるキッカケになると個人的に嬉しいなと思いました。 21世紀に生まれた人間として忘れてはいけない事実を、改めて胸に刻むことができました。

2投稿日: 2024.11.17 たるしん"powered by"

たるしん"powered by"

ドイツ・ナチス下の元、エーデルワイス海賊団の少年少女がそれぞれの思想を抱えて体制と闘っていく。 子供ながらの心の葛藤や大人に対する不快さを綺麗に表現する青春小説そのもの。 とにかく読みやすい。 海外が舞台なので名前も覚えにくいと思いきや、スラスラ頭に入ってくる。 同志少女ほどの衝撃はないけども読みやすさ抜群。戦時下の青年たちのことを思うと、今の時代に生きてる幸せさを噛み締められる。

4投稿日: 2024.11.13 ZIGGY"powered by"

ZIGGY"powered by"

エーデルヴァイス海賊団 ナチス政権末期、差別が常習となった世界で社会に反乱を起こすために結成された少年少女たち 線路の先でみた悪を見つけ、トンネルを塞ぐことを決意する 最後に市民みんなで希望の歌を歌われるのか? そして、歳月とともに風化していく歴史を忘れてはいけない

1投稿日: 2024.11.08 arata"powered by"

arata"powered by"

戦時中のドイツの物語です。 処刑されようとしている友人の命を救うため、ヴェルナーは警察に抗議してもらうよう、防空壕に避難している村の大人たちに訴えます。歌の力を「文化」だと信じて歌いますが、だれも共感してくれる大人はおらず、二人の友人は殺されてしまいます。 ユダヤ人への強制労働所の移送を阻止するため、命懸けで力を合わせてトンネルを爆破した海賊団の少年たち。彼らのルールは「助け合わない・自己責任」なのがなんともせつない。 果たしてわたしなら一緒に歌を歌えただろうか。戦時中の過酷な環境のなか「自分のことで精一杯」だと思ってしまうだろうな。きっと大人が束になって抗議すればもしかして少年達を救えたかもしれないのに。「協力する」という文化と、知恵があれば... ああ、やっぱり大人達を責められないという気持ちと、情けなさが行ったり来たり。

11投稿日: 2024.11.05 翠春"powered by"

翠春"powered by"

このような小説が出版されない平和で倫理観の強い、集団ではなく個人が尊重されるユートピアな世界を望む自分が居ると同時に、そんな夢物語などこの世に金輪際訪れぬと断言する自分が両立する。個々人は善人なのに何故集団になれば倫理から外れる問題から目を反らし無関係、無関心でいられるのか。そこには都会も田舎の閉塞性もない。ただか弱い人間が存在するだけなのだ。どの登場人物に心を寄せても良い。但し著者の描く人間の«残虐性»と«理性»と云う夢は忘れず、どんな年齢層の人々にも一度は手に取って頂きたい一冊だと私は思う。

2投稿日: 2024.11.04 ayas"powered by"

ayas"powered by"

私にとっては "同志少女よ敵を撃て" に続き2 作品目の逢坂冬馬さんの作品でした。 本作品、映画化してほしいです。 第二次世界大戦中のドイツでの反体制派の登場人物達、それぞれの心情が絡み合い物語を成していきます。 自分の中では本屋大賞受賞作の"同志少女よ敵を撃て" を超えているのではと思うくらいに面白かった。

7投稿日: 2024.11.03 プッチ"powered by"

プッチ"powered by"

1944年、ナチス体制下のドイツで、体制に抵抗する少年たち。当時の様子について何も知らない自分にもヒトラーに洗脳されたエーデルヴァイス海賊団の少年少女たちの勇気と恐ろしさ、迷いや戸惑い、そんな感じが少しだけわかってくるような気がした。 この本を面白いというのは結構難しいが、つまらなかった訳でもない。少年たちの勇気ある行動が身を結ぶのかという後半はザワザワ、ドキドキした。でもそんなことではない、強いメッセージをこの本は投げかけているのだろう。人々を狂わせ恐怖に陥れ盲信的に突き進んでいく戦争の中でも、強く意志を持って行動することが大切だと教えてくれる。エンターテイメント性が高くないから余計に心に残るのかもしれない。

16投稿日: 2024.10.21 ungroun"powered by"

ungroun"powered by"

1944年、もうすぐ戦争が終わろうとしているドイツで、ナチに対して疑問を持つ少年少女たち、エーデルヴァイス海賊団のお話しです。 ユダヤ人だけでなく、黒人、非国民、同性愛者、ツイゴイナー(ジプシー)、障害者を排除するナチス国。そこをただ反発することが目的なのか。そこに疑問を抱くのではなく、単純に楽しく歌を歌いたい、遊びたい、愛し合いたい、他の国のように楽しい毎日を暮らしたいだけなのに、それが出来ないのはなぜだ。 国のために建設される、線路のレール工事を勤め始めたヴェルナー。その線路の先に何かがある。真実が知りたい一心で線路の先を追う旅に出る4人。しかしそこには見てはいけないものを見てしまう。 それによって、新たな正義感が生まれ大変な計画をたてる。そしてその結末は、、 表紙の真ん中はエルフリーデだと思うのだが、左がヴェルナーで、右がレオンハルト、裏面がドクトルでしょうか。表紙を見ながら読むと、生きざまも含め、4人ともカッコいいなぁと思う。 本物の反ユダヤ主義者とはどういうことなのか、どんな志があるのか、自分の命をこんなにも意志をもって考えたことがあるのか、たくさん学びがありました。 回想シーンが終わり、街では変人扱いされるアランベルガーから受け取った本を、クリスティアン・ホルンガッハーは読み終わった2020年に戻ってくるのだが、読者と同じ目線となり、はじまりと終わりでこんなにも自分が変化してしまったのか、不思議な感覚になります。 ここだけの話しではなく、日本でも都合の悪い出来事を歴史上無かったことにしたりする陰謀論はSNSでもよく見ます。そこに疑問を持つ方は是非、この本を読んでほしいです。 自分の過ちを隠蔽して平和を装う迎合たちがいる限り、歌われなかった海賊たちは、いつまでも報われない、と思いました。

10投稿日: 2024.10.20 miyous"powered by"

miyous"powered by"

まだ少年なのに信念と間違った大人たちと闘う。そして相手の真意を見抜く質問の仕方や常に正しくありたいと自問自答する姿に心打たれ自分も信念をもって行動したかったし、自分の考えに固執していたので周りを視る力を養う事なくふらふらと生きていた。そしてそんな生き抜く力を持った少年でも目的を達成したら意気消沈して生きる力を無くしてしまうのかとその後の生き方は書かれていないがすごく考えさせられる内容と自分の弱さや反省や自己嫌悪など過去を振り返る時間でもあったし、内面を抉られた時間でもあった。 過去を見つめ直す機会を持てたけど時間は戻せないので、これから先の生き方が揺らぐ事のない信念と間違った事を見抜く洞察力を培っていけたらと思う。あとやはり10年目標は大切だなと実感。

4投稿日: 2024.10.15 chinoboo"powered by"

chinoboo"powered by"

逢坂冬馬さんの「歌われなかった海賊へ」読了。 2年前に読んだ「同志少女よ、敵を撃て」の著者の最新作。気になっていたのだけれど、図書館でやっと借りられて読みました。 「同志少女よ、敵を撃て」は、第二次世界大戦時の独ソ戦において、ドイツ兵と戦ったソ連の女性スナイパーの話。ヒリヒリする戦争の空気感を感じた書籍でしした。 そして、今回の「歌われなかった海賊へ」。舞台は変わってドイツ。前作の「敵」にあたる国の話。けれど、結局は同じ「敵」と戦った記録なのかもしれない、と。その「敵」とは、ナチス党であり、ナチス党を支持した大人たち。 「エーデルヴァイス海賊団」の話でした。 この小説を読むまで、エーデルヴァイス海賊団、という言葉を知りませんでした。ナチス党のやり方に違和感を感じていた若者たちのグループ。大きな組織が存在したわけではなく、ローカルに結成されたものだったらしい(この小説を読む限りでは)。 全体主義で国が大きな流れを作って流れていく。大人たちは、強制収容所みたいなものがあることを知っている。そこでは人が殺されていることを知っている。たくさんの人が犠牲になっていることを知っている。けれど、見て見ぬふりをする。自分は「正しい側の人間である」と信じ疑わない。理由をつけて、自分を正当化している。 けれど、忖度しない子供たちは疑問に思う。そして、思う。 「自分が自分であることを否定する人間と戦うべきなのだ」(p326) 自分が第二次世界大戦下のドイツにいたら、私はきっと「忖度する大人」側にいただろうと思う。自分に火の粉が降りかからないように静かに過ごそうと思ってしまうと思う。そんな中で、声を上げることができる人を尊敬する。 読んでいる時には、ヒリヒリした感覚は前作の方が上かも、と思ったけれど、読み終わって反芻してみると、今作の方が重たい物語だったように思う。 世界が変な方向に進んでいかないことを願う。

23投稿日: 2024.10.12 ひとみん"powered by"

ひとみん"powered by"

第二次世界大戦中、エーデルヴァイス海賊団と呼ばれる若者たちがいた。ナチスの非人道的な独裁政治を嫌い、自分の気持ちに従って自由に活動すること。そんな彼らの活動に反対し、捕虜収容所に目を背け、存在しないことにしてしまう大勢の市民たちが残念でならない。私も事なかれ主義なので、きっと見て見ないふりをするんだろうな。そんな自分も残念だけど、良心に蓋をせず、自らのあり方を反省し小さな行動に移すことはできる。そんな希望を見た。

11投稿日: 2024.10.11 Karen✲*゚"powered by"

Karen✲*゚"powered by"

逢坂作品デビュー! ううう、むずかしかったよぉ…やはりちゃんと人脈表を作らないとだめだな(人名が覚えられない)ただ、少年たちが思い思いの理由で反旗を翻し、戦略を立て、実行に移していかさまは見ていて勇気がもらえた。 例の如く登場人物カタカナ問題に苦しみながらなんとか読んだ...!登場人物を容赦なく殺してくる(しんどい) でもこれがヒトラー&戦時下のリアルなんだよな。 p.144 ナチスは収容所に入れる人たちに色のついた下向き三角形を与えることで、彼らを記号のように扱っていた。犯罪者は黒、共産主義者は赤、宗教的異端は紫、そして同性愛者はピンク。もしもその者がユダヤ人であれば、上向きの黄色い三角形が重ねられ、ダビデの星の形となる。 p.149 「まるで、編隊を組んで決々と急降下に入る攻撃機や、装甲師団の戦車連隊のように、一斉に行進するヒトラー・ユーゲント。旗を振ってそれを歓迎する大人たち。彼らが作る映像には、彼らが映したくないものが映ることはない。そして多分、このあとドイツが戦争で負けても、ずっとああいう映像が残るんだ。一国を単一の思想によって統一させることは難しいけれど、それが成功していると見せかけることはとても簡単なんだろう。まるでヒトラーやナチスが目指したドイツが、完成したようなその映像を見て、人々は思う。ナチスは、ヒトラーは、ドイツを思うがままに操った。皆はヒトラーを熱狂的に歓迎したし、ナチスは国民に支えられて戦争を戦った。ラシオが、映画が人々に嘘をついた。この国はペンキで塗りつぶされたように、ただひとつの思想に乗っ取られていた。だからあのときは皆が騙されて、誰も逆らえなかったし、逆らわなかっ た」 「だけど、私たちはここにいる」リアの言葉を継いだのはエルフリーデだった。 「私たちは、ドイツを単色のペンキで塗りつぶそうとする連中にそれをさせない。黒も、赤も、紫も黄色も、もちろんピンクの色もぶちまける。私たちは、単色を成立させない、色とりどりの汚れだよ。あいつらが若者に均質な理想像を押しつけるなら、私たちがそこにいることで、そしてそれが組織として成立していること、ただそのことによってあいつらの理想像を阻止することができるんだ。私たちは、バラバラでいることを目指して集団でいる。だから内部が単色になることもなければ、なってはいけないし、調和する必要もないんだ」 p.316 ろう。本当の彼女はきっと優しい人なのだ。 「助けてください、先生。友達が殺されるんです。先生、一緒に来てください。それだけでいいんです。先生は、言いましたよね。いつも他人に親切な人でありなさいって」

3投稿日: 2024.10.08 isgt"powered by"

isgt"powered by"

好きなテーマ、得意のジャンルの話。 今回もしっかり調べて丁寧に表現している。好印象。 少し説明が多くて入り切れないところがあったのが、少し残念。わかりやすさと没入感とのバランスは難しい。

2投稿日: 2024.10.07 ち"powered by"

ち"powered by"

話題になってる本を読んでみた。 一気読み。読みにくいかな、と構えていたが思いのほかするすると読めた。マイノリティーの生きづらさ、ただ自分らしく生きたいという欲求。断片的な情報から人を型にはめて評価してしまうこと、見て見ぬふりをすること。私はどうだろう、と振り返ると何とも言えない気持ちになる。 キャラクターも皆よかった。まさかポンコツの彼が語り継ぐことになるとは。

2投稿日: 2024.10.02 ゆみ"powered by"

ゆみ"powered by"

カタカナ名の登場人物の小説は苦手なんだけど(名前が覚えられないから)、読み始めたらすぐに物語の中に取り込まれてしまって、一気に読んだ。 少し読むだけでも、この世界に入り込める感じになって、時間を忘れた。

2投稿日: 2024.09.27 たこすけ"powered by"

たこすけ"powered by"

「同志少女よ、敵を撃て」の著者ということで。ナチス時代のドイツ。自分たちの自由を以て反体制となる子供たち。エーデルヴァイス海賊団のことを初めて知った。彼らの出会いからレジスタンス活動を少年冒険記のように楽しめた。戦時中にいる人々のリアルがあって、許されざることだと理解しても見えない物として巻かれる大人と、周りに絶望して自分達の自由を以て行動する子供たちの対比は熱くなった。無くしたいと思われていた本当の歴史が今でも紡がれることを祈る

4投稿日: 2024.09.22 やまもとやま"powered by"

やまもとやま"powered by"

ヒトラーは 圧倒的カリスマ性で 全国民を熱狂させたかと思っていたけれど…。 その時代の圧倒的正義と 戦っていた人がいたんだよなぁ。

1投稿日: 2024.09.20 ろこ"powered by"

ろこ"powered by"

前作のほうが入り込めた一冊。本屋大賞受賞作「同志少女よ、敵を撃て」の次の作品ということで特に本好きから注目されています。ただ、わたしが「同志少女よ~」の直後に読んだのもあり、本書はそこまで入り込めませんでした。非常時なのですが、兵士でもないし、なんというか平和なんです。青春物語なのでジャンル違いなのかもですが。 また、「同志少女よ~」と同じくらい登場人物が色々出てくるのですが、印象に残らず冒頭の人物紹介まで何度も戻りました。本書は現代世界ともリンクしていますが、現代の話が未来への光という感じなのでしょうが、あまり印象に残りませんでした。逆に言うとそのくらい「同志少女よ~」は緊迫しており、重い話です。 ■ドクトルの意味 重要人物ながら、素性があまり明らかにならなかった登場人物。最後はあっけないし、死線を戦ったのにもっとほりさげてもよかったような、でも掘り下げる余地もなかったような微妙なキャラクターでした。 ■あのとき歌っていたら状況が変わっていたのか? あなたはどう思うでしょうか? わたしは結末は変わっていないと思います。それは、戦争が市民の歌で方向転換するような性質はもっていないから。相手が死ななければ自分が死ぬような場面が戦争です。下手したら自分が死ぬかもと思ったら他人の命の重さが軽くなってしまうのはいい言葉が見つかりませんが、時として防ぎようのないことなのでしょう。 ■ドイツが舞台なので 「同志少女よ~」のドイツ軍視点での話なのかなと思いました。※でも違います。単純にその視点での話も読みたいです。視点が違うと同じ事柄でも違う捉え方になるので。。筆者ならこの2冊を書かれた過程で、書けるだけの資料をお持ちなのではと思ったので勝手に期待しています。

7投稿日: 2024.09.19 こひろ"powered by"

こひろ"powered by"

「同志少女よ、敵を撃て」に続く作品。 エーデルヴァイス海賊団の存在は初めて知った。 「保身のために大勢に巻かれる大人たちと不正を見過ごせない少年たち」と単純化すると、よくある「裸の王様」的図式になってしまうが、4人の出会い、ヒトラー・ユーゲントとの対決、他の海賊団との邂逅、連合軍の不発弾を使った線路爆破など、戦時下の少年冒険小説として楽しめる。 作者は前作で書けなかった戦争下の普通の人々を書きたかったとのことだが、上の対比構造以外にも少数民族や性的少数者といった要素が入ってくるのは如何にも今の時代の小説らしい。 あまり政治的要素を意識し過ぎると、作品の魅力が半減してしまうのだが。

2投稿日: 2024.09.17 コバコーバ"powered by"

コバコーバ"powered by"

戦時下における勇気ある行動 作中なぜかスタンドバイミーの映像を思い出しながら読んでいた。 小さな勇気、行動が後世に伝わってほしいことは、今も同じ願い

17投稿日: 2024.09.17 Moyu"powered by"

Moyu"powered by"

戦時下の正常は正常ではない、 進みが悪かったけど最後まで読んで良かった。 前作に続きすごく考えさせられる。 私だったら…と考えても正解が出ないな。

2投稿日: 2024.09.16 みたらしだんご"powered by"

みたらしだんご"powered by"

戦争の悲惨さ、LGBTQなど読者に伝えたいメッセージが強く感じられた作品です。 ただ、個人的にやはり前作と比較しながら読んでしまい、エンターテイメントとしての面白さが弱く、ちょっと物足りなく感じられました。

44投稿日: 2024.09.15 長年の読書家"powered by"

長年の読書家"powered by"

まだ諦めないでください。 最後まで読めば、この本を読んでよかったと必ず思うから…。 と言いたくなるほど、最後までがんばって読んでよかったと思えた本でした。 途中までは⭐3、最後には間違いなく⭐5! ご関心ある方は最後まで必ず読んでくださいね。

2投稿日: 2024.09.14 yasuetsu"powered by"

yasuetsu"powered by"

「同志少女よ、敵を撃て」が面白くて、時間ができたら絶対読もうと思っていた。 現代パートで、郷土史の宿題をちゃんととやり終えていない生徒と歴史の先生、そして庭に鉄条網で囲われた「歌われなかった海賊へ 歌わなかった住民より」というプレートを置いている町の変人とのかかわりからはじまる。その変人の書いた第二次世界大戦終末期のその土地の物語が、この小説の中心部分をなす。 世界的にナチスの崩壊が見え出している中、ドイツ国内では人種差別などの殺戮と若者を戦争に駆り立てることが行われていた。政治的な高邁な理想のもと反ナチスを掲げるわけではなく、それぞれがそれぞれの理由をもちつつ、愉しく生きたい若者が集まって、生きることの意味や存在ということを問いながら反ナチスのグループである、エーデルヴァイス海賊団が各地域に自然発生的に出てくる。彼らが本当に立ち向かったのは結局ナチスという国家だけではなかった。 プレートに込められている意味がわかった時、自分の存在、誇りというもの、世の中をつくる事の意味といったものを深く考えさせられた。 「完璧に他人を理解する人間はいない。自分を完璧に理解する他人が一人でもいるか、と置き換えてみれば容易に理解できるこの事実を、人はなぜかしばしば忘れてしまう。」 多様性が叫ばれている中、わかったような顔をして、本質から目を逸らすことを良しとしない人でありたい。

8投稿日: 2024.09.07 kyou @dary"powered by"

kyou @dary"powered by"

ヒトラー政権の中で、もがく若者たち。 現在の日本と比べてしまうと、本当に異世界。 ただ新年を持っている若者たちはどうしても魅力的に見えてしまう。 ヴェルナーしかり、レオンハルトしかり。 でも一番特出すべき人間は、フランツのような気がした。 最初、彼自体に魅力はないのだが、本人がそれに気づきもがく姿がとても美しい。 モブや影なんかで片付けられるキャラクターではあるが、最終的にヴェルナーや、レオンハルト、エルフリーデを光らせてるのは彼。 ヒトラー政権下での圧政や、アウシュビッツ、絞首刑など正気の沙汰ではない中で、 命を賭しても新年を曲げず歌い続ける海賊団が、美しくまとまっていた。 乗組員は全員亡くなったが、新たな海賊団がSNSを通じて歌い続けてくれるのかな、、、、

0投稿日: 2024.08.29 につ"powered by"

につ"powered by"

感想 ユダヤ人の虐殺、民族至上主義、強制収容所、土地利権争い、人間はかくも愚かなるものか。 時代が変わっても歴史から学ばない、争いは終わらない。 主題としてはサイレントマジョリティへの疑問の投げかけか?歴史はいつも都合良く歪曲されることがあり、真実が葬り去られる危険性があることに改めて気付かされた。 ただ、なんで陸地なのに海賊団なんだっけ。。。 あらすじ ドイツの学校で歴史教師であるクリスティアンは、生徒のデミレルが急にやる気をなくしたことを気にかけていた。 その原因として、町の偏屈爺さんのアランベルガーと接触していたことが分かる。クリスティアンの祖母が彼には絶対に話しかけるなと注意していた人物だ。 アランベルガーに接触したところ、1冊の本を渡される。 本は1945年の第二次世界大戦下で、青年のヴェルナー、レオンハルト、エルフリーデが、ナチに対抗する組織であるエーデルワイス海賊団を結成するところから始まる。 エーデルワイス海賊団は、自分たちの街の線路の先に何があるのか旅をして、強制収容所があることを突き止める。 列車を止めるように作戦を立てる。連合軍が残した爆弾で鉄橋とトンネルを爆破する計画を立て、実行するが、捕まる。 ナチは、レオンハルトとドクトルの処刑を執行する。その後、連合軍が来て、街を救う。主だった指導者やナチは処刑されるが、それを見て見ぬふりをした大人たちはお咎めなしだった。 フランツは、エーデルワイス海賊団が行った事実を記述として書き留めるが、それは大人たちによって否定され、無かったこととされた。

8投稿日: 2024.08.25 panme421"powered by"

panme421"powered by"

同志少女が素晴らしすぎたから期待値が高かったけど本作も面白かった。ナチスの収容所が隣にあったら?少年少女の結託、冒険にハラハラドキドキ。トムソーヤの冒険を読んでいるみたいな。

1投稿日: 2024.08.20 佐助太郎"powered by"

佐助太郎"powered by"

このレビューはネタバレを含みます。

特に印象に残ったのは、人はお互いを完全に理解できないということ。理解されることを望まない人がいるということだ。 エルフリーデがツィゴイナーであること、レオンハルトが実はLGBTQでかつて助けてくれたヴェルナーを愛していたことを最終的にはそれぞれ2人はヴェルナーに打ち明けた。しかし彼らもずっとヴェルナーに拒否されることを恐れていたし、相手に勝手に理解された気になってカテゴライズされることも極度に嫌っていた。 日本では人種の壁という問題はあまり見られないが、地続きで戦争による権力争いをしていたヨーロッパでは自身のアイデンティティや差別に関わる重要な問題だったことを推し量ることができる。 勝手に人の問題に好奇心でズカズカ入り込んで、その人のことをわかった気になることはとても傲慢なことなんだと、エルフリーデがタバコをヴェルナーに勧めた時に吐いたセリフで感じた。 難しいなと思うのは、多様性の世の中で第一に大事なのは相手のことを理解しようと歩み寄る姿勢であり、今回得た学びと全く矛盾していること。 私はわからない相手のことをより深く理解したいと思うし、打ち明けられるような仲であるならばその人の悩みを丸ごと受け入れたい。 ヴェルナー達においては、時代やナチ政権下という非常に画一的な考えに染められた環境ということもあっただろうが、それでも私のような人間はアマーリエ・ホルンガッハーのようないつの時代も都合のいい善人に見えてしまうのかと思うと悲しい。 受け入れてもその人のことを完全に理解した気にならないように気をつけるしかないだろう、と思う。 もう一つ、この物語で印象的だったこと。それはレオンハルトが最期まで孤独で、報われなかったキャラクターだったということだ。 彼は裕福なメルダース家に生まれたが親は自分にとことん無関心で、なおかつ彼自身の恋愛対象が男性であり強い孤独を抱えていた。そして、他人に理解してもらえる悩みではないことを身をもって理解していた。 だからこそ、エーデルヴァイス海賊団のルールに『エーデルヴァイス海賊団は助け合わない。何が起きても自分で責任を取る』という枷をはめて自分やヴェルナーを慰め、助けようとしたのだと思う。ある種のやさぐれと優しさというか。 最期にヴェルナーに自分の想いを告白したのも、ヴェルナーがエルフリーデを愛してるとわかっていて、自分には報われる恋も、助けてもらえる希望もないと思ったからこそ打ち明けられた本音だったんだと思う。 彼が最期孤独から解放される道はどう想像しても存在しないし、そのような運命であったとはいえ、彼が人に背負わせようとせず、自分も背負わないようにしていた背景を知ったときには寂しさを覚えた。 最後に、逢坂冬馬先生の著書にはもしかしたら戦時中のセクシュアリティについてテーマがあるのかな?と思った。前作の『同志少女よ敵を撃て』も最後主人公が教官と一緒に暮らそうと誘う場面があったし。 インタビューを探したり、次回作を楽しみにしながらLGBTQの社会から容認される歴史を知りたいと思った。

2投稿日: 2024.08.19 bs_yasagure"powered by"

bs_yasagure"powered by"

第二次大戦末期のドイツで、ナチスへの反抗として各地で結成されたというエーデルヴァイス海賊団を取り上げた青春小説。ヴェルナー、エルフリーデ、レオンハルトのそれぞれ背景も立場も異なる3人が愛国心を煽る窮屈な世情に背を向け「楽しく遊びたいから」という信条で村を駆け抜け、ヒトラーユーゲントたちと一戦交える序盤はまさに戦時下の青春といった展開だが、彼らが郊外に敷設された線路の終着点に見たものーそれはだいたい容易には想像できたがーから起こす行動には、それを無かったものとする流れへの異議申し立てがあり、最近観た映画『関心領域』で描かれるテーマにも(あそこまで極端でないにしろ)少し通ずるものを感じた。 そしてこれは知られざる戦時中の秘話として伝えられるが、テーマとしては決して現代と無関係ではなく、その「伝わり方」による考えの差異、決して理解したつもりになってはいけないということ、でもこの事実があったからこそ相手を見直せるし、新たな一歩を歩めるという方向に持っていけたのがよかった。辛い出来事も向き合うことで未来に繋げられる。

1投稿日: 2024.08.11 たむくん"powered by"

たむくん"powered by"

戦時中のドイツを舞台にした若者たちの闘い。同著名の「同志少女よ〜」に比べて冒険活劇感が強め。時代の国の政策に抗いつつ生まれる友情や命を顧みず正義を貫く姿勢の描写はよかったです。 長いものに巻かれ、自己防衛のため無関心になってしまった大人達に見放されるシーンは、それぞれの葛藤があるなかで、日本の未来像を重ねてしまいました。 個人的に横文字(カタカナ)の個人名称が苦手ということもあり(幼稚な理由ですみません)、やや人物が錯綜してしまいました。

1投稿日: 2024.08.08 AIKE"powered by"

AIKE"powered by"

2022年本屋大賞受賞作、「同志少女よ、敵を撃て」の著者による作品。 戦時下のドイツを舞台に、戦争や差別といった社会問題を痛烈に描き出す。 戦争物語を模した、社会風刺であることがとても顕著。 まさしく、現代の世に向けて書かれたような印象。 前作と比べると、手に汗握る戦闘描写や、キャラクターの心理描写が少ない。 また、ご都合主義的な部分も目に付いたため、物語としての魅力は少々物足りない。 物語性よりもテーマ性の高さが際立つ、そんな作品。

0投稿日: 2024.08.08 クララ"powered by"

クララ"powered by"

『同志少女よ、敵を撃て』に続き第二弾。今回の舞台はナチ体制下のドイツでメインのキャラクターたちはヒトラー・ユーゲントに疑問を持ち、戦いを挑む「エーデルヴァイス海賊団」。愛国心を煽り操るナチスが行う行動や言動に喜んで騙されている人々に対し、なんとか反抗しようとするヴェルナーたちの芯があり勇気ある行動や考えに尊敬した。 描写がとても細かく、特に3人の旅は読んでいる私もゾクゾクした。 心に残った言葉 ★なんでみんな、そうやって他人を分かろうとするんだろう。そうやって、自分が見た他人の断片をかき集めて、あれこれ理由をつけて、矛盾のない人物像ができあがると錯覚して、思い上がって、わかろうとして、理解したつもりになる。 →どきっとした。他人の一面だけを見て簡単にわかったつもりになってはいけない。 ★あいつは何も背負おうとしないけど、そのかわりに何かを背負わせることもない。

2投稿日: 2024.08.04 Yukirobbinson"powered by"

Yukirobbinson"powered by"

歴史教師であるクリスティアン•ホルンガッハーは教え子の一人、トルコ系移民の子デミレルが提出した課題に街の偏屈者として知られるフランツ•アランベルガーについて語られていることに興味を持ち彼を訪ねる。 そこでアランベルガーから手渡された小説には第二次大戦末期のドイツ、ナチスの戦時教育に疑問を持った少年少女達で結成されヒトラーユーゲントと戦ったエーデルワイス海賊団についての歴史では語られなかった物語が描かれていた。 抑圧され、洗脳された社会とそれに疑問を持つ少年少女達の戦い、青春、生と死の物語はデビュー作と同じく感傷的な世界観に引き込まれた。

0投稿日: 2024.08.04 ミラク"powered by"

ミラク"powered by"

このレビューはネタバレを含みます。

全体的な物語の筋は好きだし、メインキャラ3人の繋がり方もいいなと思った。 入れ子の構造になっていて、現代で偏屈だと言われていた老人から一冊の本を受け取って読む事で物語は始まる。 時代は敗戦間際のドイツ。隣の町に収容所がある事を知ったエーデルヴァイス海賊団たちが橋を爆破する。彼らの一部は処刑され、爆破に加担し生き残った少年がそれを本にして主人公に渡したことが最後のあたりで分かる。少年は老人になっている。 これがだいたいの筋。 気になったところ。 『「お前は信じていたんだな」227p』 ユダヤ人が女の子に酷いことをしたという話を信じていた12歳のフランツに向かって言った言葉。16歳のヴェルナーがそれを信じなかった……というのはその前の世界を知ってるからで、生まれたときからその世界にいる子どもが『大人から教えられたことを信じない』なんて、それこそ何か異常があるとしか言えないのだけど。 これは子供が言った事だからとこうなのだと思えばいいのだろうか。 『「自分が反体制的な人間だと考えているのなら、それを表に出すのは、もう少し後でもいいと思うのよ。」239p』 エーデルヴァイス海賊団の活動をしている主人公に向かって女教師が言った言葉。優しくていい教師でも日和見だという事を表すためのシーンなのかもしれないけど、こういうのが露骨すぎて気持ち悪いなとも思う。ところで、ドイツでは連合軍が女を凌辱するという話はなかったのだろうか……と思ってしまった。連合軍が来た時に「自分を良い人だった」と言ってほしくて主人公にこう伝えたという事だけど……その前に連合軍の凌辱の方が怖くないの? 『「これで、レールが連合軍のものにならいないで済むし、かわいそうな人たちが収容所に運ばれていじめられることはなくなるんだね」247p』 これも12歳のフランツの言葉。純粋に作戦を信じている。ただ物語の装置にされてる感じも否めない。子どもだから純粋だろうという作者の思惑も見え隠れするような気がして、モヤモヤする。12歳の理解力はもう少し高い気がする。それともこの時代のドイツの子どもたちはこの年齢でこれくらいの理解力だったのか……なにか理由がないと変だと思う。 『それのせいで、どんな戦争が起きたかわかってるのか、どれだけの人が死んだのかわかってるのか、って言ってた。358p』 ハーケンクロイツのタトゥーを入れていた若者に老人が怒鳴った理由を説明している。 ……これ、現代シーンなので2020年だよね。ドイツってそこは無茶苦茶厳しいんじゃなかった? 日本のデザインでハーケンクロイツはダメだって批判が出るくらいには、世界的にそれがダメってわかってる。そんな世界で、ドイツの若者がハーケンクロイツを入れるの?え。それ、ホント?と思ってしまった。物語として、そうしたかっただけなのかもしれないけど、現実的には無理があるような。 これ、『戦時中なのに現代的価値観を持っている主人公ヴェルナー』が違和感ある。ただ、その違和感を回避するためにも『現代の価値観を持った老人が書いている』という設定にしてあるのかなと。ただ、その設定がうまく作用してるとは思わない。主人公をヴェルナーにしてるのでその価値観はどこから来たのか……が、全く分からない。いや。これは『ただの若者の批判的精神』とでもいうのだろうけど……それにしては理屈が通ってない。 鉄橋爆破計画と同じく、なんだか全てが行き当たりばったりな感じもする。 「思想はない」とあるけど、思想があるから『批判』になるわけでと思ってしまった。収容所に続く列車の爆破は批判行為として成り立ってるので、立派な思想なんだけど……。なんだろ。政治的に動いてるわけじゃないというのが、かっこいいと思う感性がこの時代のドイツにもあったのだろうか。現代日本はそんな感じというのはわかるけど。現代の若者の感性をこの時代のドイツにも当てはめてるような感じもモヤモヤする。 最後もエーデルヴァイス海賊団の二人が処刑されてしまうけど、あの状況で処刑をする意味もわからない。理屈をこねまくって『爆破事件自体をなかったことにしたい』になってたけど……しかも、処刑後すぐに敵が来るってどういうこと? 劇的にしたいがために『敵が来ているのに戦わずに少年たちの処刑を優先させる軍』という謎なことになっている。 戦時中だからみんなおかしくなって、優先順位が分からなくなってるという理屈で通すのだろうか。 正義は何もないところには降ってこない。 主人公のヴェルナーはやたらと正義感あふれる真面目キャラになってたけど、父親はクズで暴力の中で育ったということになっていた。暴力の中に正義はない。ってペーターの説明でも言ってた気がするのに、主人公になると『正義がある』事になるの謎。 謎が多すぎる。

0投稿日: 2024.07.29 imipu"powered by"

imipu"powered by"

戦争当時の状況や 若者の葛藤など細かく描写されていた 周囲の「敢えて知らない雰囲気」などははびこっていたんだろうなと感じた 寂れた村の話だからか 戦争の厳しさなどは薄いが 様々な戦いがあったのだろう

0投稿日: 2024.07.27 星月夜"powered by"

星月夜"powered by"

前作より更に複雑な題材を扱っている。ナチや二次大戦時のドイツの情勢について多少知ってないと、かなり難しい内容だと思うけど、根本のテーマについてははっきりとしていた。 タイトル回収のシーンが、とにかく悲しく切ない。 迎合主義による見て見ぬふりが悪なのか。これはもう、ナチス政権下について語る上で長年話し合われてきた議題であって、明確な答えなんてあるのかどうかも分らない。 もう一つ。人間には必ず二面性があるし、相手を勝手に理解してるつもりになるのは傲慢なのか。こちらも随分と哲学的で答えはなさそう。だけど考えちゃう笑。めちゃくちゃ考察しがいのある内容だった上に、小説としても面白かった。

35投稿日: 2024.07.25 osaku"powered by"

osaku"powered by"

読み終わってからずっとこの本について考えています。 同時に私には知らないことが多すぎると感じました。 人間の本能とも言える集団意識。 その中でも逃避的思考の劣悪さには嫌気がさします。 これまで学校や会社で何度も経験し、正直なところ私自身にもそんな一面があったように思います。 エーデルバイス海賊団は個人が自立した考えを持ち語り継ぐことを大切にしました。 声を上げることは容易ではありません。 彼らの勇気はそれに共感、感動した人に受け継がれこの先ずっと残り続けて欲しいと願います。 誰もが生きたいように生きることのできる世の中になって欲しい。 この物語に出会って自立した考えを大切にしようと思うことができました。 学びの多い一冊でした。

0投稿日: 2024.07.23 たけやん"powered by"

たけやん"powered by"

私たちが知る史実が真実とは限らない。通りいっぺんの歴史的知識しかなかったものの奥深くに、考えさせられる事実が眠っていたのかもしれないと目からウロコ。ナチスドイツの知識は一応あったものの、そのなかで反ナチスの少年団が暗躍していたとはまったく知らなかった。エーデルヴァイス海賊団と名乗る少年少女グループは、大層な理念はなくともナチ体制に疑問や嫌悪感を抱き、自分たちが正しいと思った行動を貫く。キャラクターも良いし青春活劇としても良かった。ただもう少しテンポが良ければ読みやすかったかも。同志少女より手こずった。

0投稿日: 2024.07.19 ころころ"powered by"

ころころ"powered by"

誰も語らなければ無かったことになる。今なら、埋もれるとしてもネットに書き込んでおけるが、それ以前は一般人が自分の考えを残しておくことは難しかったろうな。

0投稿日: 2024.07.19 ろぶすたー"powered by"

ろぶすたー"powered by"

逢坂冬馬さんの長篇小説第二弾!『同志少女よ、敵を撃て』が好きだった方は今作も絶対に刺さるはず! 舞台は第二次世界大戦敗戦間近のナチス・ドイツ。少年少女たちの小さな反抗が、自由意志が、やがて大きな波紋を引き起こす青春物語。 ヒトラー・ユーゲント(ヒトラー青少年団)、エーデルヴァイス海賊団(厳しい統制生活に対抗した若者)は実在しており、政治的な主張を積極的に行うわけではなく、単に自分らしく自由に生きたいという想いで各々活動していたようです。 全編を通して、"自分らしく生きる"って何だろうと考えさせられました。自分は果たして、戦争という特殊な状況においても、声高に主張される間違った正義を否定することができるのか。「無知を装った臆病な大人」に迎合するしかないのか。 前作同様、登場人物の感情の揺れ動きが生々しく描かれているので、かなり感情移入しながら読んでいました。「歌わなかった大人たち」も理解できる。。。理解はできてしまうんだよな。。。

19投稿日: 2024.07.16 やんやん"powered by"

やんやん"powered by"

前作がエンタメ傑作だったのに対し、エンタメ性は低いが実話からの着想で実に深い内容。構造的には百田尚樹の永遠の0のような感じです。戦時、その場にいたとしたら、理解者にはなれなかっただろうと思い知らされる。

23投稿日: 2024.07.13 サネイエ"powered by"

サネイエ"powered by"

戦争下のドイツでナチスの政策に反発し、自発的な活動を行った自然発生的な若者たちの集まりであるエーデルワイス海賊団の物語です。 史実としての話と国の体制に反発する若者と、戦時下で自らの生き残りのために表面的に国に迎合的な態度をとる大人たちの様子が描かれています。 作品のメインは自分たちの暮らす街の隣にできた強制労働所の機能を破壊することで、その描写はとても緊迫感がありました。 特に印象に残っているのは、人は人を一面的・表面的な部分だけを見て全体を矛盾なく勝手に整理しようとする側面があるという記述でした。 偏屈な人だと思われていた人が実は周りの人の後ろめたさによって作り上げられた人物像であったり、周りから優しい人とされていた人はかつて生き残るために誤った方向だと分かった上で考え方を変えたことがあり、実はそのことに後悔を抱えていたり… 自分が周りから聞いた情報だけで人を判断することや、出自等から勝手に人を断定的に見ることの危うさを感じる小説でもありました。

5投稿日: 2024.07.07 jmoonblue"powered by"

jmoonblue"powered by"

読み方によってはポプュラリズムへの警鐘とも言える内容。そこに罪を問うことはこれまた難しい話なれど、強く生きることへのエールによって生み出される文化創出が浄化に繋がるのかもしれない。

3投稿日: 2024.07.05 ありんこゆういち"powered by"

ありんこゆういち"powered by"

「同志少女よ敵を討て」はエンターテイメントとして多くの人を楽しませました。マンガやアニメにもなるんじゃないかと思っていますが、恐らく予想は外れ無いのではないかと。 そして本作もまた外国を舞台にしています。第二次世界大戦時のドイツです。ナチスドイツに反抗する少年少女の話で大変読み応えが有りました。

8投稿日: 2024.07.02 鯛"powered by"

鯛"powered by"

戦時中を描いた作品は数あれど、こんなに主人公の立場を表現しづらい作品もないと思う。 作中に出てくる「エーデルワイス海賊団」は戦いに赴く兵士でも虐げられる市民でもなく、まとまった思想を持つ活動家とも言えない。作中でも言及されている通り、「その人そのもの」としか言いようがない青年たちが、自分として生きていくために行動していく話。 自分を見失っては見つけて、仲間と一緒に葛藤して、「青春小説」というカテゴライズは言い得て妙だと思った。 戦時下で自分らしく生きることの難しさを書いているようで、じゃあ平和を享受している自分は今自分として生きているんだろうかと考えるとものすごく怖くなった。 醜くも哀れな「被害者」たる市民たちの方に自分がいる気がする。 どんなに頑張っても、この読んだ後にぐっちゃぐちゃになった情緒も思考も表せる感想を書ける気がしないので、とにかく読んで欲しいとしか言えない。私では力不足です。無念。

3投稿日: 2024.07.01 たお"powered by"

たお"powered by"

このレビューはネタバレを含みます。

読み終わってすぐ、エーデルヴァイス海賊団についてなど、ネットで調べてしまいました。 今度、図書館で関連書籍を見てみよう。 戦時中にひたすら自由で居続けようとした少年少女。今だったら当たり前と思ってしまうその考えが、当時どれほど危険で異常だったのかは大人たちの反応を見ればわかる。 大人が動かない、見て見ぬふりをすることは、彼らにとってどれほど苛立たしく不安だっただろう。 はみ出しもの扱いされていたヴェルナー、生い立ちや本当の自分を隠していたエルフリーデとレオンハルト、みんないろいろ考えてもがいた結果。 それを引き継いでいくことになったフランツ。 最後に何を思ったかわからないドクトル。 彼らはみんなフィクションの存在じゃないかもしれない。きっとこの小説を読んでエーデルヴァイス海賊団やヒトラー・ユーゲントなどについて調べる人が出てくる。この小説は歌われなかった人々について歌ったんだな。

2投稿日: 2024.06.27