総合評価

(65件)| 24 | ||

| 20 | ||

| 11 | ||

| 1 | ||

| 1 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ関わっていらした活動や 交友関係 仕事に対する姿勢や とんがっていたところなど たくさんの坂本さんを知ることができました 死を間近に意識してからの生活は きっととても濃密なものであったに違いない 人は自分の死を予知できず 人生を尽きぬ泉だと思う だがすべての物事は数回 起こるか起こらないか 自分の人生を左右したと思えるほど 大切な子供の頃の思い出も あと何回 心に浮かべるか 4〜5回 思い出すのがせいぜいだ あと何回 満月をながめるか せいぜい20回 だが人は 無限の機会があると思う (9ページ)

53投稿日: 2025.06.29 powered by ブクログ

powered by ブクログメモ→ https://x.com/nobushiromasaki/status/1926994066203443205?s=46&t=z75bb9jRqQkzTbvnO6hSdw

0投稿日: 2025.05.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ坂本龍一の人柄がすごく分かる本だった。とっても素直すぎてびっくりすることもあった。私はasync が好きだから、その制作過程が知りたくて手に取った。坂本龍一の音楽バカな所がすごく分かり、私も音楽の教養をしっかり付けたいと思った。坂本龍一のピアノを弾けるようになりたいな。

5投稿日: 2025.05.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ坂本龍一のことは「戦メリ」と『非戦』と脱原発や明治神宮の伐採反対の活動しか知らなかったけど、人の3倍というだけあって、世界各地のそれぞれに優秀ないろいろな人とつながって、ほんとにいろんな仕事をしていたのだなぁ。追悼の展示会(?)でインスタレーションがあったというのがちょっと疑問だったが、作曲にとどまらずそういう仕事も以前からしていたのだ。若いころはちゃらちゃらしていたというけど、読書家のようだし考えることが哲学的だ。全体に教養がほとばしり出ている。しかも知識だけでなく感覚が鋭くて思索も深い。私がこれまで目にしてきた写真では哲学者のような風貌で、この本も穏やかな語り口だが、気性の激しいところもあるようだ。一方で、パートナーについても何度か出てくるが、この人の言うことにはけっこう素直に従っているようなのがかわいい。本人が感動していた詩と俳句は、私には高尚すぎて意味さえわからなかった。。。

0投稿日: 2025.04.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分がいつ死ぬか知らないから、わたしたちは人生を、尽きせぬ泉であると思ってしまう。しかし、物事は無限回起きるわけではない。ごくわずかな回数しか起きないのが実際だ。子供のころのある午後をあと何回、思い起こすであろうか?それがなければ自分の人生がどうなっていたかわからないほどふかいところで、いまある自分の一部になっているそんな午後であってさえ、たぶん、あと4回か5回だろう。いや、もっと少ないかもしれない。満月がのぼるのを見ることは、あと何回あるだろうか?たぶん、20回か。そして、それなのに、無限回あるかのように思っている。 …坂本さんが音楽を担当した1990年の映画『シェルタリング・スカイ』(ベルナルド・ベルトルッチ監督)の最後に登場した原作者のポール・ボウルズが、モロッコの場末のカフェにまよいこんだ主人公のキットを演じたデブラ・ウィンガーに、「迷子になったのかね?」とたずね、「イエス」とこたえたかの女に、原作となった1949年の同名の小説中にある上記の部分を、棒読みするように語ったのだという。 この本の中には、こういうすごいセリフがあるかと思えば、坂本さんはその母に厳しく育てられたんだという村上龍の言葉もある。 本当にこの人は物理的には70数年の人生だろうけれど、一体何人分の人生を生きたのだろうと思うほど、この本に中心的に書かれている、8年余りの時間は濃密で刺激的で、語り口は淡々としているけれど実はヒリヒリするような2800日余の日々だったんだろうな…合掌。

1投稿日: 2025.04.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ戦場のメリークリスマスほか、映画『怪物』の映画音楽が記憶に新しいけれど、その他にもたくさんの舞台音楽、作品に携わっていたことをここで知った。 闘病記みたいなものを想像していたけど、作品に対する思い出とか考え方が沢山書かれていて、 音楽家の人生の中心にあるのは音楽であって、病はたまに現れる人生の脅威でしかないのだということを考えさせられた。 雲は音のない音楽のようだ、と言える感性が美しい、、

1投稿日: 2025.04.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ坂本龍一が綴る晩年の行動と思想の記録。 ミュージシャンが自身について語る言葉からはインスピレーションを受けることが多い。 本書も、坂本龍一という人物を理解し、そこから学びを求めようとする上で最高のテキスト。 2010年くらいからの彼のアルバムを順番に聞きながら読む。

1投稿日: 2025.03.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ亡くなる直前まで創り続ける意識を保っていたのが凄すぎる。 何かを創造すること、創造されたものを吸収すること、この二つの運動がこの人の中ではとても当たり前な習慣なのかな。 すごいに尽きる。 あとビッグネームが出まくる。

1投稿日: 2025.03.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ知っているようで知らなくて読んでみた。 承認欲求が強く、傲慢で我儘な面が垣間見えて苦手な感じの人だった。 でもとてつもない才能があって、それを最後まで高めようとし続けている。 交友関係がむちゃくちゃ広くて、才能のある人たちはこんなふうに輪を広げていくんだというところがなかなかリアル。 そんな坂本龍一さんだけど、プレッシャーで夜にうなされていることも多々あったみたい。 それだけ才能があっても安全な場所にとどまることなく、常に新しいことに挑戦していたり、最後の最後までインプットして自分を高めているからこその坂本龍一さんだったんだと思いました。

9投稿日: 2024.12.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ20年以上前、ファンクラブに入るほど坂本が好きだった私。 子育てで忙しく音楽を聴く余裕もない日々で近年は坂本の活動も知らないままだった。 2年ほど前に、坂本が癌に侵されていること、『新潮』にこの手記が連載されていることを知る。 本屋で『新潮』を恐る恐る手にしたものの現実逃避するように読めずにいた。 坂本が亡ったことも受け入れられないままだった私に友人がこの本を貸してくれ、ようやく坂本の死に私自身が向き合えた気がする。 戦メリやラストエンペラーなど、坂本が一般受けする映画音楽などの楽曲を手掛けていた時期にファンだった私。その後に書かれた楽曲は難しく思えるものばかりだった。 この自伝で、坂本が自然の中に潜むあらゆる音を音楽に封じ込めるために様々な工夫をしていたことや、日本だけでなく世界中の文化を再現したり社会活動家としての想いを音楽で表現していたことを知る。 それを知ってからYouTubeで楽曲を改めて聴き、その素晴らしさに改めてため息がでる。 ものすごくアカデミックなイメージを裏付けるような思想を語る一方でさらりと私生活を曝してしまったりと、坂本のいろんな一面を知る。 私が坂本のライブに通っていた時期も機嫌が悪いとアンコールなしでさっさと終演しちゃったことも度々あったな…などと思い返してしまった。 そして、古書がないと生きていけないという坂本の読書生活についても所々で書かれている。 『坂本図書』…気になる。 たくさん所有していたCDは私自身の断捨離ブームですべて手離してしまったけれど、また改めて坂本の楽曲を聴いてみたくなった。

20投稿日: 2024.09.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ坂本龍一関連本そのいくつか。今まで読んできた本の中ではあまり面白くなかった方ではある。一つはずっと坂本龍一武勇伝みたいにどうしてもなってしまって、はいはい~というテンションになってしまいがちだったからだ。ところどころ面白いところはもちろんありつつ。それも含めて、この人は作家ではないしなという気持ちにも同時になっていた。フューネラル・プレイリストの曲、私も考えたい。まずは坂本龍一を想って聞こう。あとがきにもあるが、坂本龍一のなかにタルコフスキーやドゥルーズやらがいるように、私の中にも坂本龍一が生きていくだろう。

2投稿日: 2024.08.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ映画、哲学、社会評論、現代芸術等等多岐に渡り自分の中で消化し、音楽と映像の世界でクリエーティブする方だったんだとあらためて思う。読んでみたい本、見てみたい映画、聴いてみたい音楽、このひと夏では到底足りない。

4投稿日: 2024.07.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ音楽家坂本龍一さんの自伝。著名な人物なのでもちろん存在や功績は知っていたが、この本を読んで初めて人間坂本龍一を知れた気がする。音楽家としての仕事への向き合い方、戦場のメリークリスマスへの葛藤、家族や仲間への想い、政治活動への信念、自身を蝕む癌との向き合い方、様々なことに対して信念や妥協や哲学を持っておられる。 御本人は亡くなられたが、音楽はもちろんのこと、この本を通して様々な事を後世に残してくださった坂本龍一さんに感謝したい。

3投稿日: 2024.07.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ音楽家 坂本龍一の自伝。2009年の自伝「音楽を自由にする」以降の活動を口述筆記したもの。 若い頃は、気力体力に自信があって、健康も問題なく活動していた彼が、2014年に最初の癌に犯され、その後寛解して復帰したものの、2021年に転移再発して2023年3月に亡くなってしまう。前回の自伝上梓後の音楽活動とこれまでの節目となった出来事、地震や原発反対活動及び自身のルーツ、癌との闘病生活など、これまで語られてこなかったエピソードや思想を綴る。 テレビで見る彼の姿は、いつもすごく冷静で頭脳明晰な芸術家のイメージがあったけれど、実際は熱い心の持ち主だったようだ。様々な出来事に対する喜怒哀楽の感情が文章から伝わってくる。2011年の東日本大震災以降は政治的な活動も行ったようだが、これは怒りの感情が原動力になっている。また感情が高ぶってよく号泣することもあったようで、それは自分にとっては意外だった。自身の作品、演奏や共演した人達に対する彼の本音も語られていて、とても興味深かった。素晴らしい作品を発表し、良い友人知人や出会いもあって、自分にとっては羨ましくなるような充実した人生に見えるけれど、本人には道半ばでやり残したことも多かったのだろう。ただ仕事一途で人生を全うできたことは、幸せだったかもしれない。日本の偉大な作曲家の一人だったと思う。

3投稿日: 2024.07.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ幼少期の頃からの自身を振り返る前著「音楽は自由にする」はまさしく自叙伝という感じだったが、前著に引き続き2009年から亡くなる直前までを振りかえる本書は自叙伝というよりはむしろ日記のようだ。読書家でもあった教授が、仕事のこと、友人や仲間のこと、アートのこと、環境問題、反原発、東日本震災、ウクライナ侵攻など社会問題のこと、闘病のこと、生と死のこと、について語る一つ一つに一家言があり、坂本龍一自身が一冊の本であるようだった。死を間近にしているからか、書かれているすべての対象へ去りがたい愛着があるように、その向けられている眼差しの優しさ、慈しみのようなものに溢れていて、読んでいて気持ちよく、いつまでも教授の話を聞いていたいという気持ちになった。その対象の中でもやはり音に対しての強い愛着が印象に残る。作曲理論と時間芸術である音楽から脱して、自然発生する音そのもので表現しようとする晩年の取り組みのことが多く語られているが、教授の音に対するそれはまさに愛や恋のような感情を感じた。いつまでの教授の話を聞いていたいと先述したが、教授こそこれからももっともっといろいろな物を見聞きしたかったろうにと思う。

15投稿日: 2024.06.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ2020年12月に余命半年と告げられた後、前著以降の活動を振り返る口述筆記によってまとめられたもの。 2010年に、琴とオーケストラのための協奏曲を作曲した。 スティーヴン・ノムラ・シブル監督が作った映画「Ryuichi Sakamoto CODA」は、 癌の発覚を挟んで、2017年に発表したアルバム「async」の制作までを記録した。「async」の背景には、自分自身の死生観の変化もあっただろう。「async」の発表後は、そこまで登ってきた山の向こうにさらに高い山があるように思い、もっと先まで行かないと損だなと直感が働いた。 2018年にベルナルド・ベルトルッチが喉のガンを患ったと連絡を受けた。延命措置を止めた後、最後の1か月は自宅で自由に過ごし、「あんなに笑ったことはないというくらい笑って、楽しく逝った」 よく通っていたアメリカの和食レストラン「kajitsu」のBGMが気に入らなかったため、 3時間弱のプレイリストを選択した。このプレイリストは、Spotifyのサービスを使い、ニューヨークタイムズのアカウントがまとめている。 https://open.spotify.com/playlist/2YY3rAwm9tldNhlBmuMqgY 2024年にアムステルダムで公演を行ったシアターピース「TIME」では、人類と自然にまつわる神話を描こうとして、夏目漱石の「夢十夜」、能の演目「邯鄲」、荘子の「胡蝶の夢」などの作品の一節を引用した。 東日本大震災後の2012年に呼びかけて始まった脱原発を掲げる音楽フェスティバル「No Nukes」は、ほぼ毎年開催されてきた。柄谷行人が「世界史の構造」で打ち出した「交換様式D」という概念に関心を持ち、「No nukes」を刷新して「D2021」を計画した。音楽ライブのほか、エネルギー、ジェンダー、教育など各分野の専門家を呼びワークショップを行うものだっが、コロナの感染拡大によって流れた。 2014年に発覚した中咽頭癌は、放射線治療によって寛解したが、2020年6月に直腸がんと診断された。放射線治療と抗がん剤の服用をしていたが、同じ年の12月に日本で人間ドックを受けたところ、直腸がんが肝臓やリンパにも転移しており、何もしなければ余命は半年と告げられた。 年末、子供たちに病状を告白し、死を見据えて具体的なことをいろいろ検討した。 翌年1月に20時間をかけて手術を行った。手術後は全身麻酔によるせん妄が続き、次々に合併症が見つかった。この間に体重は13キロ落ちた。結局、2年間に大小あわせて6度の手術を受け、外科手術で対処できるような腫瘍はすべて取り終えたが、病巣は残っており、薬で全身的に対処するしかない状態だった。 2022年9月には、かろうじて満足のいくレベルでピアノが弾けるうちに、未来に残すものにふさわしい演奏姿を収めておくために、「Playing the Piano 2022」を撮影した。12月に13曲を収めた60分版がオンライン配信され、ボーナストラックを1曲加えたコンサート映画も2023年4月に公開された。 2022年10月に行われた最後のインタビュー以降については、「著者に代わってのあとがき」に記載されている。

0投稿日: 2024.06.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ昨年亡くなった坂本さんの遺稿といえる作品。ガンを患っての闘病生活が赤裸々に綴られながらも、同時に尽きせぬ音楽、芸術、文学への情熱に圧倒される。病気が進行してなお、精神性を求めることのできるのは、彼の強さなのか、いや、もしかしたら弱さを意識しての頼るすべだったのか。やはり凄い方だった。合掌。

1投稿日: 2024.05.22 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ぼくが尊敬する音楽家たちも、亡くなる直前まで曲を書き続けていました(例:ドビュッシー「石炭の明かりに照らし出された夕べ」) 人間はどうしたらロゴスを超えてピュシスに近接しうるか 生きるのって面倒くさい

1投稿日: 2024.05.13読まずにはいられなかった

口述筆記らしく、読んでいると教授が語っている光景が浮かんでくるような文章です。思ったままを語っているようで、亡くなった後に読むには、とても悲しいのですが、もういないと思うと、本書を読まずにはいられませんでした。

0投稿日: 2024.04.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ教授という印象が強いですが、晩年の活動は、おまり表舞台にでてこられなかったので、本書を綴りながら、改めて面白い方だったなぁっと感慨深かったですね。 音楽は歴史となり、明日に繋がっていくんですね♪

0投稿日: 2024.04.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ昨年亡くなった坂本龍一、最後のエッセイ集。 死を意識するなかで何を表現するかを思考する姿勢に、また、音楽活動だけでなく、政治、社会への発言や活動する行動に感銘を受ける。 N

0投稿日: 2024.04.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ自伝『音楽は自由にする』の続編。 2009年以降の活動を振り返り、自身の語りからは2023年1月17日の71歳の誕生日にリリースされたアルバム『12』の話を最後に、聞き手の鈴木正文氏によるあとがきでは、坂本龍一氏が亡くなる少し前のエピソードも書かれている。 亡くなるほんの数日前まで精力的に仕事をこなされていて、頭が下がる思いがした。 楽曲の制作活動だけでなく、震災復興関連、脱原発や環境問題、明治神宮外苑地区の再開発問題など、活動の幅の広さ。ガンの闘病→療養を余儀なくされながらもなおこんなに活動できるなんて、凄すぎる。 本当に濃密すぎる71年の生涯だなと思う。 まだどこかで、いろんな活動を変わらず続けていらっしゃるのでは、と時々思ってしまう。 数々の素晴らしい作品たちをありがとうございました。

1投稿日: 2024.03.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ『音楽は自由にする』と『skmt 坂本龍一とは誰か』を読んだあとに本書を読んだ。会って話したことは一度もないが、この本には坂本龍一が宿っている。読者一人ひとりに時間と空間を超えて語りかけるようとする坂本龍一がいた。読み終えると悲しみや感情ではなく、感謝と尊敬の念が溢れた。 「Ars longa, vita brevis」 ある日を境に何度も何度も目にしたこの言葉が、あの日と同じように突然目に飛び込んできたとき、胸にぽっかりと穴が空いたような不思議な感覚に陥った。どうして?まだ早すぎる——そんなことをまた思った。残されたものがあまりに多い。そして、追悼は終わることはない。

2投稿日: 2024.03.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ坂本龍一 死後1年が経とうとしている。坂本の業績、「音楽は自由にする」2009年の以降亡くなる月の3月8日までを口述筆記したエッセイ。優しい語り口で書いているが、反戦、反原発の姿勢で音楽、芸術を縦横に表現し語っている。常に新しい音を模索して僕たちに提示している。発表した作品の制作過程など詳らかに教えてくれている。彼の業績は音楽だけでも多方面にわたり映画音楽でも実際に深く鑑賞して作り上げていることが書かれている。子供の時から多くの映画を見て映画に傾倒している。父の影響でと書いているが読書量も半端でなく博識で、人間に寄り添うダイバーシティ(多様性)を尊重するリベラルな芸術家であることがわかる。 私たちに寄り添い語り掛けるような控えめな口調ながら、安保法案や神宮外苑の伐採には最後までノーを発信した人でした。本人はもっと生きたかった、もっと表現したかったであろうことが伝わる本でした。 編集者の鈴木正文氏のあとがきは、熱いタッチで書かれていて、本当に神様は残念なことをしてくれたと思わせる追悼文でした。

1投稿日: 2024.03.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ「著者に代わってのあとがき」に書かれているように、確かに人の3倍は生きておられる濃密な71年だったんだろう。凡人には想像できない才能とバイタリティー。 本を読みながら音楽を聴くことはあまりしないのだが、本書に上げられている坂本龍一本人やその他の曲を読みながら聴いた。豊かな時間だった。静かな時間だった。 闘病生活が大変だったことが書いてあるのに、印象としては最後までスタイリュッシュで端正。そのことは良かったと思う。

0投稿日: 2024.02.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ佇まいだけでも、魅力的な方だった坂本龍一。 どうして?そのバックボーンは?と思わずにはいられなかった。 そうか、人の三倍生きた。きっと私は三倍生きたとしても、氏の領域には達せないだろうけど。 しかし、そんな偉人でも、病による残された人生に関する思いには、近い感覚があった。 そして、練習は好きではない、人の前で演奏することを大切にしているということが印象的だ。 本文の中に、引用で様々な文学や、芸術家が出てくる。教養が深い。 その中から、読んで見たい本が何冊も。 私も、満月の夜は空を見上げる。 あと何回と考えると、全ての事が愛おしくなってきた。

3投稿日: 2024.02.23 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

生前は情報量が多過ぎる気がして敬遠していたけど気にはなっていた。なぜ闘病しながら活動家のようなことを続けてやっているのか…この本でほんの少しだけ、彼の言い分のようなものを知れた気がする。去る準備ができることを幸せだと思うこともあるだろうけど、やはりもう少し時間があれば…ファンですらないのに、そんなことを思った。 それにしてもさまざまな知識が語られるので、周りの人も博学なのか?自分の周りにはこんな話す人はいないので、新鮮。多方面に関係団体や人物が出てくるので、ノートに書き出したくなる。読み終えて、そういえばと思ったが、パートナーと大貫妙子さんの話はあるけど、矢野顕子さん方面の話はなく、お孫さんのはなしくらいしかなかった気がする。最後はなんだか突然終わったような感じだったが、あとがきを読むことで、ひとまず納得して本を閉じることができたように思う。

0投稿日: 2024.02.16 powered by ブクログ

powered by ブクログほとんど一面しか知らなかった坂本龍一。音楽に関することだろうけれどとても様々なことをしていたということに驚きました。ご自分の命が尽きる直前まで現役であり続けた…尊敬です。

0投稿日: 2024.02.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ音楽は自由にする その言葉が集約している感じがした。 坂本龍一氏の考え方や生き様が知れ素晴らしい本であった。

1投稿日: 2024.02.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ2023年3月28日に亡くなられた音楽家・坂本龍一さんが口述筆記によって書かれた自伝です。2009年に発刊された『音楽は自由にする』の続きに位置づけられる、最晩年の活動の様子を知ることができる一冊です。 江戸時代の貴族は月を愛でて酒を嗜んでいたそうなんだ、と本書序盤で坂本さんが述べています。音楽って不愉快な思いを忘れていられる、ともある。本書の題名の『あと何回、満月を見るだろう』とそれらの発言を、僕は重ねてしまいましたね。「ぼくはあと何回、素晴らしい音楽を得ることができるだろう」みたいにだって、ちょっと強引かもしれないけれど、読めてしまうじゃないですか。 坂本さんは2014年に中咽頭ガンが見つかり、それから闘病生活に入られていますが、その放射線治療のつらさが綴られています。7週間に及ぶ放射線治療の5週間目には、あまりのつらさのため坂本さんが涙ながらに「もう止めてくれないか」とドクターに懇願したことが明らかにされていました。ガンは中途半端に叩くと勢いを増し、逆襲してくるので駄目だと言われて、残りの治療も続けたそうですが、口腔内はただれ、治療が終わってからもふつうの食事がしばらくとれなかったようです。しかしながら、その5年後にはガンが寛解とみなされるほどまでに回復します。 そういった苦しい時期でも、『レヴェナント』をはじめ、数多くの映画音楽のオファーを受けられていますし、高谷史郎さんらとのインスタレーションなどやコンサートを多数されている。音楽そして芸術を仕事として、ガン治療と療養期以外は仕事から離れることなく、人生を太く駆け抜けられた印象を持ちます。闘病中も、体調が思わしくない時期でも、旺盛に仕事に向かわれている。また、「人はパンのみに生きるにあらず」などというキリストの言葉が引用されている箇所もあり、物質的な面だけじゃなくて精神的な面も同じくらい大切だ、とする坂本さんの感覚がくっきりと知れるところもありました。 そんななか、本書では坂本さんの昔話もあるのです。若い頃(70年代)、麻雀がしたくなると、いっしょにいる大貫妙子さんに加えて、電話で山下達郎さんに「来ない?」と連絡。すると、達郎さんは実家のパン屋から軽トラを運転してすぐにやってくる。さらに伊藤銀次さんも呼んで、ひたすら雀卓を囲んでいた、と。三徹もザラだったそうです。 芸大の授業はサボっていましたが、、腹が減ると大学に行って学食の前にクモの巣を張り、知った顔をみつけたら「ちょっと食わせてくれない?」とたかってた、ともあります。かつ丼が90円の時代だったそうです。(世の中で否定されがちな、人生のこういうゴロツキみたいなところを、もちろんその苦味込みでですが、僕はもう少し肯定したいほうです) そういう部分も含めて、坂本さんには、「はぐれガキ大将」という感じがします。そういうふうに見える一面がある。ガキ大将的に傍若無人で腕力でものを言わせるような猪突猛進なところがありますが、大勢を囲って支配的になってのし上がろうとするのにはちょっと不器用に過ぎるようにも見えるのでした。だから、「はぐれガキ大将」なのです。 傍若無人さでいえば、たとえばポルトガルで観光案内してもらっていたとき、坂本さんは観光が嫌いで、あげく渋滞に巻き込まれてしまい「I hate sightseeing!」と言い放って車を降りて歩いて帰ったそうなんです。ガイドを務めていた人が、坂本さんが帰国するときに空港でワインを一瓶、お詫びの品として贈るのですが、坂本さんはそれを、手を滑らせて床に割ってしまう。しょうがないところはあるんですが、こういうふうに他人の気持ちを踏みにじってしまうようなふるまいが他にもあり、坂本さん自身悔いていました。 こういうのもあります↓ __________ 若い頃には、多摩美術大学で東野芳明さんの持っていた授業にゲストとして呼ばれたものの、当日の朝まで飲んでいて八王子まで行くのが面倒くさくなり、ドタキャンしてしまったほどのひどい人間ですからね。(p163) __________ ただ、こういうことを隠さず本書では言ってしまっています。老年になって、じぶんそのものを以前よりも公に対してさらけだしているように感じられます。まあ、もともと虚栄的ではないように見受けられる方ですが。 あと書いておくべきは、MRプロジェクト(p234あたりです)。VRより上位の技術で、坂本さんの演奏がデジタルで記録されていて、坂本さんがいなくても、同じ演奏を再現できる技術です。このデータが残されている限り、音楽家・坂本さんのパフォーマンスは永遠に残ります。 巻末、本書の坂本さんの話の聞き役だった鈴木正文さんによる「著者に代わってのあとがき」では、坂本さんの最後の数か月についての様子が綴られています。とくにその後半部分などは、涙無くして読めなかった。 僕は小学校高学年の頃から坂本さんの音楽に傾倒していたので、武道館でのオペラ上演『LIFE』を含め、何度か坂本さんのコンサートには足を伸ばしてきました。CDは100枚以上買いましたし。坂本さんは亡くなられましたが、彼の音楽、思想、価値観、パーソナリティなどに、これからも僕は反抗を感じたり、共感したりしながら、たぶんずっと彼と格闘を続ける、といように影響を受け続けるのだろうと思います。 坂本さん、ありがとうございました。 あらためて、黙祷を捧げます。

19投稿日: 2024.02.02 powered by ブクログ

powered by ブクログYMOは好きで良く聴いたりソロも各々聴いたりしてたんだけど、個人としてどういう人なのかはたまに見るネットニュースみたいなのでしか知らず(あと年末のコントぐらい笑)初めて坂本さんを少し知ったな、という気持ち。本当に賢い人は柔らかい頭を持ってる人なのではないかな、と思った。個人的にイニャリトゥの映画が好きなので、エピソードが面白かった。し、大変だっただろうな笑。ユーモアがあってお洒落で未来を見ている人。芸術は生き続ける。

2投稿日: 2024.01.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ坂本龍一さんが音楽に何を載せようと奮起したのか、そして人生を通して音楽から何を学んだか。 その断片をこの本から読み取れた気がする。 あくまで断片でしかないが。 自分の死を感じた人が世の中に何か残してやろうと奮起することに強く心を打たれた。 歳を取ると自分が成長できる天井みたいなものが見えてきて、、 自分の場合はそこでこう思うんだと思う。 成長することこそが自分の生きがいだったのに、それができなくなった今、命を繋ぐ理由が見当たらない。 歳をとっていく過程で自分の外側に自分を評価してくれる人がいないと、いつかそういった自殺衝動みたいなものに駆られてしまう気がしてならない。 坂本龍一さんからはそんな弱気な感情が一切感じられなかった。最後の最後まで創作活動に励み、そして自分の技術がどこかで人の役に立つのではないかと最後まで模索し、その模索を形にしていた。 自分という存在を自分の中でも、そして他人の中でもここまで上げてあげられる人もそういないと思う。 自分もいつか、病床の上でそう考えたい。 自分の創作物を必要としている人がいる。 自分のできることがまだある。 死を手前にしてもなお、自分に活動をやめる理由は見当たらない。

15投稿日: 2024.01.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ昨年の3月に71歳で亡くなった坂本龍一氏(以下、「教授」とする)が、闘病中の2022年2月から10月にかけて、編集者の鈴木正文氏を相手に2009年以降の歩みを口述した本書。YMOで一世を風靡しながら、奇しくも高橋幸宏氏に続いて教授までもが逝ってしまうとは。教授の人生観や音楽に対する姿勢などが盛りだくさんに記されており、あっという間にページが進んだ。「ぼくはあと何回、満月を見るだろう」という書題も心惹かれる。それにしても最近ミュージシャンの訃報が続いているのは寂しい限りである。

0投稿日: 2024.01.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ2023年3月に亡くなった音楽家の生涯は本職の活動の枠を超えて様々な活動に携わる。そこには社会問題や次世代への憂慮も内包されていて、日常からの不安を打破したい苦悶が伝わってくる。本書は既に出版された「音楽は自由にする」以降の日々が記されている。転移するガンとの関わり、スタイルにとらわれない音楽表現の推移、そして飽きることなき読書体験、教授の本心に少しでも触れることで私たちは何を考えていくべきか、それぞれが行動に移す機会を与えてくれる。まさか。

0投稿日: 2024.01.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ教授、と高橋幸宏氏に揶揄されるだけの知識人だ。 読書を愛し、知識人との会話を楽しむ。 そして音に対する飽くなき探究心、思うままに音楽活動をし、社会貢献し、日本、世界の未来を危惧する。世界を旅して各地に友人がいる、素晴らしい人だというのは独特な文章からも、話す内容からも熟考される方なのもよくわかった。 ただ、読みにくい… 坂本龍一を知ろう、と思い手に取った、ど素人には知らないことだらけだった。 亡くなった後、家族が人の3倍生きたよね、と。 享年71歳、210年は生きたそうだ… 世界で活躍された方だが、日本人として誇るべき大切な人を亡くしたんだな、と改めて思う… バベルの監督、ベルナルド・ベルトルッチ、大島渚を師と。 大貫妙子との思い出 NY の和食レストラン、Kajitsu の室内音楽を勝手に変更 オーロラ、太陽から飛んできた粒子の「風」が、地球の大気にぶつかることで生じる現象

5投稿日: 2024.01.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ前作「音楽は自由にする」に続く、死去までの自伝といえる作品。病に苦しみ、死を目前にしながらも、最後まで音楽、アートに向かう姿に驚かされる。医師に余命を宣告されても、どこかで奇跡を信じていたと感じられる。もっと生きて、坂本龍一として、作品を作り続けていきたいと思っていたことがわかる。 年譜を見ると、特に後半生、その作品数の多さ、また海外での評価等、大きなものであったことがわかる。もっと作品を聴きたかった。

0投稿日: 2024.01.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ「YMO」を初めてテレビで見たときは、衝撃的だった。 CMソングの「君に、胸キュン。」はむすっとした顔の首振りダンス? 「戦場のメリークリスマス」「ラストエンペラー」などの、 映画音楽でしか、知識があまりなかった。 ニューヨークでの911を体験して、 東日本大震災で、チャリティーコンサートや、 被災地の子供達への音楽活動支援。 吉永小百合さんとの、平和への活動、 森林保全の「more trees」の設立。 「自分に有名性があるなら、むしろそれを積極的に利用したほうがいい。」 海外で活動しているからこそ、日本の閉鎖的な考えから脱して、たくさんの世界的リーダーたちと支援活動が可能になったと思う。 この本を通して、改めて、坂本龍一さんの偉大さを知った。 癌との闘病をつづけながら、最後の最後まで音楽と人と関わったすごい方。 「芸術は永く、人生は短し」 最後の言葉が、ジンと胸に響いた。

15投稿日: 2024.01.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ教授、、、ずっと敬愛しています。 最後まで音楽を人間を探求し続けていたんですね。 もっともっと生きて私の指針になっていて欲しかったです、、、 でも大貫妙子さんとのことは知りたくなかったなぁ。彼女の曲の歌詞が全部教授の事を歌ってるように思える、、、

1投稿日: 2023.12.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ(20221224)SUGA piece done.(271頁)BTSSUGAはSnoozeの音源をクリスマスプレゼントされたと知りました。うれしかったに違いない。SUGAはラストエンペラーで音楽に関心を持ったと書いてあり、いつかSUGAの映画音楽を聴いてみたいです。音楽を通して世界にメッセージを発信することに集中できた立場だったと思うものの、人を巻き込んで行動することを平行していたパワーに圧倒されました。庭に置いた野ざらしピアノが朽ちて本来の木に戻る様子を観察しつつ、ずっと残るものは、やはり音楽であることは分かっていたので、最期まで音楽を生み出し続けた姿勢に感服しました。

0投稿日: 2023.12.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ坂本龍一という人が晩年何を考え生きてきたのか、その断片に触れられる本。膨大な読書量、世界を股にかける交友関係。何にも囚われずシンプルに自由に生きているようで、繊細さや危うさも垣間見える…好きなものに常に真心で向き合おうとした実直さも感じて、だからこそきっと彼は真のアーティストだったのだなあと思った。 死の足音は怖かっただろうけれども、最期まできっと彼は自由に生きたのだ。

0投稿日: 2023.12.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ戦場のメリークリスマスをピアノの発表会で演奏したことがあり、坂本龍一さんのことは小学生の頃から知っていた。しかし、坂本さんの本当の素晴らしさや魅力をこの本を読んで更に実感した。 坂本さんはピアニストという枠に収まらず、震災や戦争、環境問題など政治経済的な課題にも積極的に触れ、自ら活動を起こしたり既存の活動を支援していることを初めて知った。ニュースの部分的な切り取りではなく、坂本さんがどのように考え、どんな経緯でこのような活動に参加したのか。そして、その活動や発言の後、何を考えたのか。そこまで深掘りされていたため大変興味深い内容になっていた。 近親の人にも初めは報告をしなかったというガンの発見、そして闘病生活。自身の死が近いことを感じ、坂本さんという偉大な日本人がこのように手記を残してくださったことは大変光栄なことだ。

0投稿日: 2023.12.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ坂本龍一が涙なくして聴くことができなかったという、ウクライナキーウに住む20歳のヴァイオリスト、イリア・ボンダレンコの「Piece for Illia」に心打たれた。偉大なる芸術家、どれだけ頭のいい人なのだろうと思うが、垣間見る優しさや正直さが親近感を与えてくれた。死に向き合って残した功績に祈りを捧げたい。

0投稿日: 2023.11.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ音楽的にとても尊敬する坂本龍一の本という事で借りてみた。 貴人的に同じ病気(中咽頭癌)を患った(外科手術で7年経つが)身としてもとても興味があった。 内容は作者の人生観や色んな活動等の記述が多く正直あまり共感することも無く、興味もあまり抱かなかった。 人物的にはスマートな繊細に見えるが実は感情的で結構自分本位な性格な感じがして、それはそれで親近感は沸いた。 残された音楽はとても素晴らしい! ご冥福をお祈りします。

0投稿日: 2023.10.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ晩年の坂本龍一さんの手記。ほんとに記録が多いけど、最終章の未来に遺すもの と、解説は様々な想いが読み取れて心に沁みた。最後の最後まで原発には反対し続けていた坂本龍一さん。もう一度彼の作品を聴き直してみたいと思う。

0投稿日: 2023.10.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ坂本龍一の深い執着と音楽、自然との絆が印象的でした。彼の自然への尊敬と音楽に感謝。この読書体験を通じて、新しい視点での世界との出会いを感じることができました。

9投稿日: 2023.09.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ本書を読んで実感したのは、坂本龍一という音楽家が最後の瞬間までロゴスの人であった、ということだった。 自らの死期を悟った人間がこうまで理性的に振る舞えるのだろうか、と感じ、最近の音楽家の訃報を聞くにつれ、自らも実は死というものがそう遠い場所にあるわけではない、とも感じる。 率直にいって2000年代の彼の作品にはあまり好きなものがないのだが、2010年代、特に2017年に発表された『async』のあまりの素晴らしさに打ちのめされ、それ以降の作品の充実ぶりには都度驚かされていた。そうした創作の裏側にある細かいエピソードや、さまざまな若手ミュージシャンたちとの交流などによって、残された作品をさらに理解することができそう。 2024年3月からは坂本龍一、高谷史郎(ダムタイプ)によるシアターピースの最新作「TIME」の日本初演が行われる。まだまだこうして教授の作品に触れる機会があることを喜びたい。

5投稿日: 2023.09.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ坂本龍一は考え方(思想)も人柄も嫌いだが、がんサバイバーとしては同じ立場なので読んでみた。 歴史・年譜でさっぱり面白くなかったが、よいお値段なので勿体ないので最後まで読んだが、そんな理由で1ヶ月も掛かった。 そして坂本龍一が嫌いなのを再確認した。 崇拝者以外にはオススメしない。 これで心置きなく次の本に行ける。

0投稿日: 2023.09.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ新しい音楽を最後まで希求し、社会が少しでも良くなるならと活動する。そういう強い思いが自分にあるのか、と思いました。余生という言葉とは無縁な一生だったでしょう。優れた才能を持たない人間にも、本のタイトルのようにつぶやくことは許されるでしょうか。一日一日を大事にしていけたらと思います。

0投稿日: 2023.09.16 powered by ブクログ

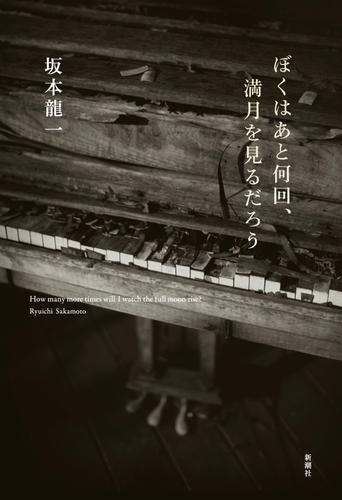

powered by ブクログ拙ブログで、こんなことを書いていたのがだ・・・ https://blog.goo.ne.jp/mkdiechi/e/2d2bfa587b93d9bc9baac4a593916844 結果として読了。 表紙のピアノが何なのかを知る。 本当にピアノの申し子のような人だったんだね。 72歳は早すぎる。 若かりし頃からずっと、世界で活躍していた人、いつも名前を聞いていたひとが いなくなってしまうなんて信じられない。 そして最期の日々をも自ら綴ったこの「自伝」ゆえに その偉大さをいっそう感じる。 ニーノ・ロータがフューネラル・プレイリストに収まっているわけもわかり、 涙が出た。

2投稿日: 2023.08.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ世界に名を成した芸術家の生活とは、どういうものか、垣間見る事が出来た。赤裸々に語られる言葉は、正直過ぎて。その折々に作られた曲をYouTubeで聴きながら読書出来る贅沢。CD買いたくなった。

2投稿日: 2023.08.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ音楽を理論化するなんて、凡人な私には全く判らず、ただそれだけで尊敬していました。教養があり哲学的で社会活動をもしながら、多彩な芸術を理解し、表現者として稀な彼が、亡くなったこと。社会の多大な損失と思わざるを得ません。 聞き取りによる文章は、最後まで静謐感が漂い、静かに読み…聞き取りました。 言葉を残してくださり、感謝します。 大好き大貫妙子さんとのアルバム、聴き直します。

2投稿日: 2023.08.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ前著『音楽は自由にする』は坂本龍一さんの57歳までの記録であり、この『ぼくはあと何回、満月を見るだろう』はそれ以降2014年に中咽頭ガンが発覚されてからの記録です。 『音楽は自由にする』は私が少女期にファンだった頃の昔懐かしい坂本さんがいましたが、この『ぼくはあと何回、満月を見るだろう』は私のあまりにも知らなかった晩年の坂本さんでした。 2014年に中咽頭ガンを発覚。 2020年6月にニューヨークで直腸ガンと診断され、何もしなければ余命半年といわれ、肺にも転移し絶望的だったそうで、手術は20時間かかり終わりの見えない闘病生活が始まったそうです。 しかし、その間の坂本さんの活動は世界的で目を見張るものがたくさんありました。 東日本大震災からは原発に反対し環境問題に取り組まれます。その頃の記録に 「人間ごときが努力して音楽や表現物を作っても、果たして何の意味があるんだろうという無力感に襲われた」と残されています。 世界的な活動をして世界のサカモトになってもこんな根源的ともいえる悩みがあるのですね。 芸大の客員教授をされたこと。 辺野古基地の問題にもかかわられコロナ禍においてはオンラインコンサートをされています、。 数々の映画音楽を始めとする音楽活動ももちろんされています。 病気になられてからもとても充実した人生だったのですね。 プライベートでは再々婚なさっているようですが、新しいパートナーのことはパートナーとしか書かれておらず、息子さんやお孫さんにも恵まれていたのですね。 でも、もっと生きてもっと坂本さんの新しい活動をもっともっと続けて欲しかったと思います。 心よりご冥福をお祈りします。 この手記のタイトルが『ぼくはあと何回、満月を見るだろう』というのもぎりぎりの悲しみを誘う一歩手前のラインで詩情があってとても坂本さんの最期の作品として素敵だと思いました。

121投稿日: 2023.08.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ前作「音楽は自由にする」以降の自叙伝パート2。この期間で教授の音楽を追いかけることはなかったが、言うまでもなく稀有な才能を持つピアニストでありベストコンポーザーの一人でずっとリスペクトしてきた。亡くなってすぐに「KYLYN LIVE」や初期YMOの音源を聞いた。戦メリのテーマばかり有名になってしまったが、後の「ラスト・エンペラー」や「」シェルタリング・スカイ」の原型ともいうべき「The End of Asia」「Tong Poo(東風)」の斬新さと鮮烈なイメージは全く色褪せない。大貫妙子の話も出てきたが、教授プロデュースの「カーナバル」は隠れた名曲(と勝手に思っている)で、中学生の時に聞いてこれも大好きだった。YMOのアルバムやライブ盤で、サンディや矢野顕子のハイトーンボーカルが使われているいるが、これが大貫妙子だったらどうだっただろうと想像すると楽しい(公私混同になるから避けたのかもしれん。でもその後で矢野顕子とくっついちゃったら、これも公私混同だけど)。個人の思い出話だったが、本当に惜しい天才を亡くし残念極まりない。

2投稿日: 2023.08.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ「ぼくはあと何回、満月を見るだろう」…もう、このタイトルが切ない。でも、表紙の裏の、月とピアノと本人の写真がとても静かで美しく、もちろんまだやりたいことはたくさんあっただろうけれど、やりきった満足感、音楽家坂本龍一として最後まで曲を作り続けることができた誇りを感じた。

2投稿日: 2023.08.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ気付けば、1999年のCMで流れた、energy flow 何故が、12inch CDを買わずに、アナログ盤を買って居た自分……ましてや、まだ、小学生頃に買って居た、今や35歳。 2000年代に入って通院、していた時にTSUTAYAで 山下達郎さんのアルバムを全部借り終えて、たまたま、坂本龍一さん見つけ、ピアノだけでは無い機械音の音に感動した、2000年から完全に坂本龍一さん 山下達郎さん大ファンになっていた。 自分の父親より年下の坂本龍一さん、居なくたった知らせは、左手を無くしたぐらい、辛かった…… 余りに早すぎ死に、言葉が無かった。 まだ、動く坂本龍一さんを観るとキツい、この本を 読んだ時は、過去の自分もそこに居た。 幻影風景のように。

2投稿日: 2023.08.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ亡くなったあと親族の方が、人の3倍は生きたんじゃないかな、とおっしゃった言葉が心にストンと落ちました。ずっとそばに置いてまた読み返したい本です。

2投稿日: 2023.07.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ教授が天に召されてから数ヶ月経った。 尊敬する人が死に向かっていく姿を追体験することはとても辛いことで、 ひとつひとつ心の整理をしながらページをめくった。 残してくれた音は永遠に残り、自分は一生聴き続けるのだろう。 あなたの音に出会えて良かったです。

3投稿日: 2023.07.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ映画「怪物」をみてから,是枝監督が音楽は坂本龍一さんじゃないとだめだったと言ってて、なんでそんな風に思ったんだろう?坂本龍一さんのこと知りたいと思って購入 本当に奥が深い人だった。。頭が良いし、人生の中で色んなことを感じ取っている。 本を読みながら戦メリを聞いてみたら涙が出そうになった。

4投稿日: 2023.07.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ坂本龍一という人をナメていたな、と反省してしまった。もっと死の影が色濃く出た「枯淡の」1冊かと予測して手にしたのだけれど、ここにいる坂本龍一という人は死を告げられても、動揺しつつもことさらに憤らず腐らず自らの仕事をひたすらこなし続ける。失礼を承知で書けば、彼は決して「泊まる」ことや「引く」ことができなかったのだと思う。だから「たかが電気」で叩かれたりしつつも(この発言の文脈も本書ではつまびらかにされる)、彼は発言すること、行動すること、そして創作することを諦めて止めることはなかった。まさにエナジー・フロー

2投稿日: 2023.07.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ何を隠そう教授の作った”音楽”にしか触れたことがなかったので、こうして著作(といっても口述らしいが)を読むと新しいことがいくつかわかって興味深かった。 特に、楽曲から醸し出される繊細なイメージとは違って、実は”お金と女性に目が眩んだ若者”だったことを吐露していたり。 その昔、ター坊(大貫妙子)と同棲していたことにも触れられていて、当然ながらター坊も了解済なのだろうから、今だから語れる、すなわち、それだけの時間が経ったんだなあ、ということを強く感じさせます。 僕的には「戦メリ」での役者&メインテーマのイメージを当時から引き摺って今に至る、な対象ブツだったので、それ以外のいろんなアウトプットや政治的な活動も含めての全人的なところがわかって面白かったです。随所に出てくる”パートナー”さんとか、息子さんとか、Wikiや関連サイトを片手に紐解きながら読みました。

2投稿日: 2023.07.05 powered by ブクログ

powered by ブクログまぁ覚悟はしていたけれど、まさかの幸宏に続いて教授まで…とショックが続いた上半期となりました。ヨーダはジェダイマスターだから大丈夫だよね…

2投稿日: 2023.07.04 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

- マーカー引きまくった、とにかく面白い、想像よりももっと強い人だったんだな。 - それでも、死は突然。突然終わった。さっきまで、尊敬する先生から絵をもらって嬉しいなんて話があったが。人の一生はかくも短く、突然終わる。 - ただ、最後の最後まで、横になりながら、スマホからメッセージアプリで、オーケストラに指示を出し、朗読を聴きながら指揮棒を振った、そして慟哭。 - それだけギリギリまで意識がはっきりしていて、自己理解が高くて、前向きに生きてたんだな。 - 自分のことを自分で理解して、自分を動かしていく。主体性。意志の力。意志の強さ。

2投稿日: 2023.07.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ人生の残された時間が少ないことがわかっているからこの本が残された、となると複雑な心境になってしまいますが、坂本さんの最後の言葉を記録した一冊としていつまでも残ってほしいと願います。 本書で印象的なのは、坂本さんが健康であったならおそらく語られることはなかったであろう家族についての話が多いこと、とりわけ随所で語られる晩年を共にしたパートナーとのエピソードは心に残りました。よほど信頼していたんだな、と。 同じ時代に生き、坂本さんの音楽に力をもらったこと。いつも社会的な問題と戦い続ける姿に勇気をもらえたことは自分にとってかけがえのないものです。 心からご冥福をお祈りします。

2投稿日: 2023.07.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ連載中にも読んでいたけれど、こうやってまとめて読むと、人生の拡がりと密度に圧倒される。 #音楽は自由にする を読んだときは、教授のバックグラウンドを知ることができたような、ちょっとばかりミーハーな興味深さだったけれど、この本は、記憶に新しいものごとを、教授がどう感じ、どう考えていたのか、いかなる意図であったのかの一端を確認するように読んでいた。 この密度、この速度に伴走した、パートナーの方もすごい。彼女への信頼感が、急にふっと現れるところがいくつもあって、うらやましく思いつつも、こんな方がそばにいてよかったなあとも。 心残りはあろうけれど、自分の音楽を全うされ、行うべきことを行い旅立たれたことを知り、こちらの背筋がしゃきっとのびる。世界の音を、ていねいに聴こう。

2投稿日: 2023.06.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ今までの人生で、これほどその人の人生とその終わりまでを追い続けた人はいなかった。 死そのものが、坂本龍一の最後の作品であるかのようでした。 教授、最後まで見届けましたよ。 ひとりのミュージシャンがこれほど多岐にわたって活躍したという事実に心が奮い立たされますね。 教授からはたくさんのことを学んだけれど、死は時間をかけて準備し、納得して迎えるものだと最後に教わった気がするんです。 細野さんも言ってましたね。

13投稿日: 2023.06.25